伯希和西域探险与中国文物的外流

一、伯希和西域探险团的缘起

自19世纪下半叶起,西方列强在对海外殖民地分割完备之后,又掀起了一股中亚(西域)探险考古热潮。其实俄、英、德、瑞典、美、芬兰等国进入西域并从事科考探险的时间,要比法国早一些,西方列强在西域探险问题上,也如同在争夺海外殖民地和海外市场一样,始终都勾心斗角,互相倾轧。大英帝国借助于在印度的有利地位和阿古柏在新疆叛乱的机会,首先妄图染指我国新疆,于1834年派遣沃森(W·H·Wathen)赴于阗进行考察。

早就对中国新疆垂涎三尺的沙俄帝国,更是不断地派遣文武官吏对塔里木盆地南缘与喀什地区进行考察。瑞典人斯文赫定于1890-1902年间3次赴西域进行考察。由格伦维德尔(Grünwedel)、胡特(Huth)率领的德国考古探险团,于1902-1903年首开4次西域探险之行,由渡边哲信和掘贤雄率领的第一个日本大谷探险团也于同时到达塔里木盆地。

这些考古探险团都大肆地非法发掘、收购、盗窃了大量中国文物,以丰富他们各自国家博物馆与图书馆的特藏。

西方列强在西域科考与探险方面的竞争,主要是对文物古迹的竞争,形成严重对峙的局面。为了在西域从事更加系统而广泛的考察,分工对几大重点地区进行发掘,他们决定统一协调这方面的工作。1890年在罗马召开的东方学家代表大会上,决定组建一个“西域和远东历史、考古、语言与民族国际考察委员会”。1902年在汉堡召开的新一届东方学家代表大会上,这个西域国际考察委员会最终组建起来了。其总部设在西方列强中离西域最近的国都——俄京圣彼得堡。在国际委员会之下,还设立了各个成员国的国家委员会。这是帝国主义和殖民主义国家惯用的划定势力范围的老伎俩。

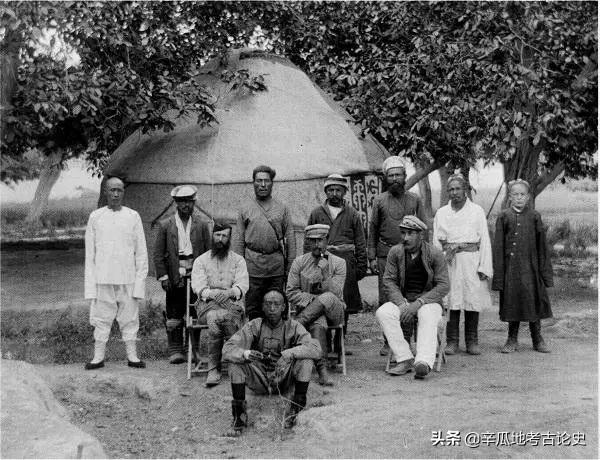

伯希和带领的考察团

伯希和带领的考察团

法国的既定目标就是,在这场激烈的国际大竞争中,法国必须占有与其名望和地位相匹配的份额。伯希和中选是由于他学识过人,又富有亚洲活动的经验,精通几门亚洲语言和拥有这方面的高水平文化知识。该团中的另外两名成员分别是法国殖民地军队的军医、原交州(东京湾)人路易·瓦杨(Louis Vaillant)博士,负责地理测绘、天文观察和自然史方面的工作;专业摄影师夏尔·努埃特(Charles Nouette)负责照片、图片资料和档案工作。整个探险团所需大部分资金由法国金石和美文学科学院、法国科学院、公共教育部共同赞助。

伯希和西域考古探险团就是在这样的国际国内背景下组建起来并出发赴西域,从事了近三年的艰苦工作。

保罗·伯希和(Paul Pelliot,1878-1945)

保罗·伯希和(Paul Pelliot,1878-1945)

二、伯希和探险团首战喀什地区

伯希和西域考古探险团一经组建,便立即开始了积极的筹备工作。他们在人员、资金和设备方面的准备工作,持续了一年多。1906年6月15日,伯希和一行风风光光地离开法京巴黎,走上了漫漫的近三年的西域考古探险之路。他们先乘火车,经过10天旅行后便经莫斯科和奥伦堡,到达当时俄属突厥斯坦的首府塔什干。他们在塔什干停留了一个多月。这是为了等待其从圣彼得堡用船运来的大批行李设备。伯希和也需要利用这段时间,以便学习东突厥语。因为作为语言学家的伯希和,过去只从书本上学习过这种语言,而缺乏实际应用的机会。

伯希和一行然后乘火车前往安延集,他们一路上沿富饶的费尔干纳河谷前进,那里盛产棉花,遍地是森林和宝藏。8月11日,他们到达了距安延集只有10多公里的奥希(Och),最终下了火车,开始组织赴喀什的马队。沙俄地方当局为他们找到了可供雇佣的哥萨克护卫队。伯希和一行于1906年8月间,率一支由74匹马组成的马队出发,仅供驮行李的马就达24匹之多。他们经过塔尔迪克达坂(Taldyq Dawan,山口),再沿柯尔孜牧场前进,曾与阿尔泰山地区的柯尔克孜女王公之子阿萨姆(As-sam)有过一次颇具学术味道的交谈。他们最终从伊尔凯什坦(Irkechtan)越过俄、中边界。再经过20天的旅行,于1906年9月1日到达了喀什。这是他们计划中于中国从事考古发掘的第一站。

伯希和的路线

伯希和的路线

由于其他国家的考古探险团已先于伯希和一行在喀什活动过,所以伯氏一行只在那里作了一次人类学调查。此外,他们还从事地理调查和对道路进行测绘。伯希和一行在喀什逗留了6个多星期,因为其最终目标是距喀什东北约一月行程的库车绿洲。他们到达喀什时才获悉,德国人刚在库车作过发掘,俄国人贝勒佐夫斯基(Berezovskii)也曾在那里逗留。但在一个多月的时间里,他们分别从地理学、考古学和语言学的观点上,对该地区作了考察,其考察工作集中在4个点上。有关喀什周围的前伊斯兰教遗址、距喀什北部15公里左右的三仙洞是丝路上喀什的一处名胜。曾任叶尔羌帮办大臣和喀什噶尔参赞大臣的和宁,于嘉庆九年(1804年)所纂《回疆通志》卷7记载说:“回城北三十里上下……有清泉,甚甘洌,迤北陡壁之半崖,有石洞三,洞中置石仙像”,这就是著名的三仙洞。在伯希和之前,英国的斯坦因、日本的橘瑞超、德国的勒柯克都曾对这里作过考察。但不知为什么,伯希和始终称此地为“三山洞”,可能是由于误听而造成的。伯希和于1906年10月10日从喀什发出的一封信中,介绍了他的这次考察结果。三仙洞位于从喀什到七河的大道上,也就是在喀什城北15公里左右的那林河(Naryn)流经的地面上,于黄土高坡上开凿了三眼洞。富有探险精神的伯希和率瓦杨与努埃特共同用滑车攀上了三仙洞。他们发现洞内的烧陶(灰墁)层是在原层被剥落之后,重新贴上去的。这应该是1815年的重修层,装饰和绘画风格都是汉地式的。洞中原来收藏的箭矢和木简,均被俄国彼德罗夫斯基的卫队长带走了。洞中写满了游人题记,其中有汉人、蒙古人、满族人和突厥人等。这大体上反映了当地民族的构成。赴三仙洞参观考察的所有人具有各种不同信仰,除了汉、满两族人员之外,其余几乎全是兵勇。信佛者在这里有他们的“佛祖”,伊斯兰教徒则以摧毁佛教供像来实现自己的虔诚善业。木简证明这些洞子是于嘉庆二十一年九月(1816年10至11月),由清朝将军下令修葺的。最古老的游人题记是1788年的。所以,三仙洞的装饰大部分都是乾隆皇帝于18世纪平定新疆之后完成的。因为涂层上写有比绘画更古老的题记。

在三仙洞以东约两公里左右的地方,于察克玛克河南岸,便是图古曼(Tegurman)遗址。伯希和将该遗址考证为“水磨房”。彼特罗夫斯基未曾提到过该地区。1905年的德国探险团和1906年的斯坦因却都曾指出过它。斯坦因将该地名记作Tigharman,后又改作Khakan-ning-shahri,意为“大汗城”。但他却未考证清楚这个“大汗城”即水磨房。在伯希和探险中使用的地图上,却作Khaniya,意为“汗城”。伯希和认为该遗址群系由佛教时代(似乎是由窣堵坡和南墙保护的四边形建筑)和伊斯兰时代(西部的“炮台”以及介于炮台和四边形建筑之间那座尚未被考证清楚的建筑)。伯希和亲自率领10名民工,对水磨房进行了发掘,获得了一批陶片和一个铜铃。

在从穆斯林的喀什到英吉沙尔古汉城之间大道的左侧,便是“旧城”或“古城”(Eski-chahr)遗址。斯坦因对它仅仅是一笔带过而已,伯希和认为应将它断代为穆斯林时代,但却显得相当古老。伯希和未对它作详细描述,只拍摄了一批照片,并绘制了平面测量图。对于喀什东北的汗诺依(,Khan-üi),也就是“汗宫”的著名遗址,伯希和作了重点发掘,特别是对其中“鸽子窝”(Kaptar-Khana)、萨喀尔墙(Saqal Tam)和哈萨墙(Hasa Tam)、“九间房”(Toqqouz-Hodjrah)等重点考古点,都作了发掘和考察,并且均有不同程度的收获。尤其是他还发现了一处尚未有人考证过的佛教遗址,发现了佛像残片及几枚钱币。

对于喀什绿洲的前伊斯兰文明古迹,伯希和主要是对3个古遗址作了考察发掘。第1个发掘点是“库尔干窣堵坡”(Kourghan Tim),伯希和又称之为“库尔干墙”或“库尔干炮台”。斯坦因曾对该遗址作过考察并作了不太详细的记述。第2个考古发掘点是红山(克孜勒-戴卜,Qyzy1-Debe),位于克孜勒苏河的故河道左岸,距克孜勒苏与土门河(Tümen)的交汇处只有3公里远。第3个是“小山”(Kichik-Debe),位于红山以西。

对于喀什地区的佛教遗址,伯希和考察了炮台山(Mori Tim)、沙山(Topa Tim)、墩库勒(Tong Kül)和阿克噶什等处。伯氏特别对炮台山作了两天发掘,在帕依纳普村发现了一个所谓的阿布达尔人(Abdal)的小聚落。

伯希和在喀什地区搜集到的某些佛教文物价值有限,虽然它们都是绝无仅有的。如在炮台山发掘到一只巨耳造像。此外还有某些非泥塑而是石膏烧陶物残片。所有这些文物均收藏于吉美博物馆。

三、伯希和探险团在图木舒克的惊世大发现

经过在喀什地区一个多月的勘察之后,伯希和考古探险团于1906年10月26日离开了该绿洲西部的玉代克利克(野鸭地),在那里搜集到了几种罕见的玉器残片之后,于该月28日到达了玛喇尔巴什(Maral-Bachi,今之巴楚)。他们于29日到达图木舒克并在该地区一直停留到同年12月15日,在那里发现了库车绿洲西缘惟一的一处佛教大遗址群,因为在图木舒克村不远处,有一片完全被湮没的遗址。斯文赫定认为它是伊斯兰时代的遗址。伯希和在该遗址中仔细地搜寻任何一种可为古建筑断代的标识。当他用马鞭梢无意识地扒拉地面时,便发现了一个属于希腊佛教风格的陶俑。这种半希腊半印度的佛教艺术,主要诞生于印度河上游。它通过西域“胡人”的媒介作用,缓慢的从印度河、阿姆河与帕米尔传入中国中原,乃至远东的日本。新疆是这种传播中的一大站。图木舒克有一座早于公元1000年的佛教僧伽蓝遗址。这是在伯氏之前没有任何人发现和指出过的事实。该遗址事实上应被称为托古孜-萨莱或托乎孜-萨拉依(Toqqouz-,意为“九间房”或“九僧房”)。伯希和立即组织民工对该遗址进行了发掘。

1906年伯希和及其考察队员在图木舒克寺院遗址考古发掘现场

1906年伯希和及其考察队员在图木舒克寺院遗址考古发掘现场

这项发掘工程以每天用25至30名民工的速度展开,共持续6个星期。他们对该遗址作了完整的平面测绘,出土了大批雕塑和木刻残片、几种奇形怪状的陶器。他们在发掘后期,还发现了一条类似浅浮雕陈列馆的地方,浅浮雕虽已变得坚硬易碎和残损严重,但仍不失其宏大气魄。它们揭示了在7至8世纪期间,把中国西域与由印度—斯基泰国王统治下的犍陀罗艺术联系起来的纽带。伯希和发掘到的文物,运往法国后先在卢浮宫展出,后又入藏吉美博物馆,曾在法国乃至整个西方轰动一时。

伯希和在图木舒克发掘的佛教塑像

伯希和在图木舒克发掘的佛教塑像

伯希和考古探险团在图木舒克发掘到的物品,主要有雕塑、壁画、陶器和杂物。雕刻品或版画,主要是在托乎孜撒莱(九间房)发现的,包括仪轨供像和单独的雕像、浅浮雕和装饰建筑物的浮雕。其中的雕塑品有佛陀、菩萨、天神、王公或下层世俗人、僧侣和苦修山僧等。其主体应断代为6至7世纪中叶,雕塑的主要原料是粘土和“柴泥”,其技术主要是模制。那里的壁画主要是用于装饰寺院的墙壁、天花板和地面的。其中的杂物可分为宗教法器、金箔、舍利盒、还愿物、世俗生活用品(珍珠、首饰、骨制品、青铜或其他金属品、箭头、玻璃片、布帛和绳索、扫帚等)。它们现在均被入藏吉美博物馆。

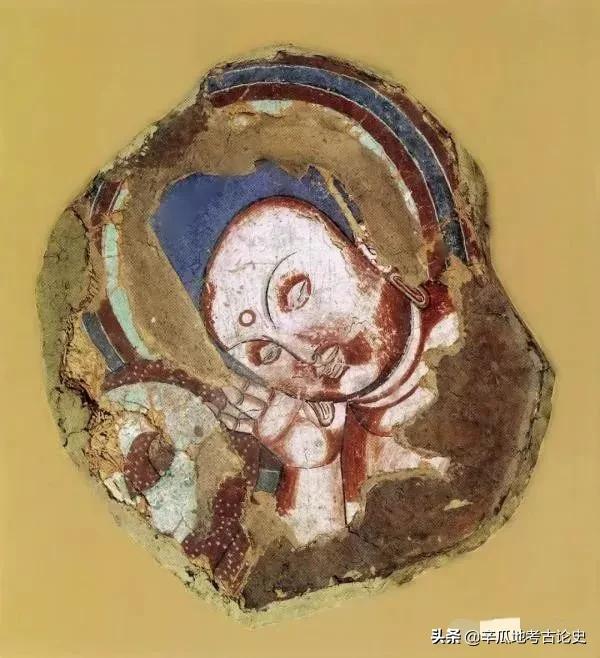

菩萨头像 泥塑 公元 6—7 世纪 图木舒克托库孜萨莱寺院遗址 伯希和 1906 年西域考察队收集品 法国巴黎吉美博物馆藏

菩萨头像 泥塑 公元 6—7 世纪 图木舒克托库孜萨莱寺院遗址 伯希和 1906 年西域考察队收集品 法国巴黎吉美博物馆藏

四、伯希和考古探险团在库车绿洲的重大发现

经过在图木舒克的发掘之后,伯希和考古探险团于1906年12月15日离开那里,经阿克苏和拜城,向他们的另一个重点目标库车绿洲前进,并于1907年1月2日到达库车。他们一行在库车共勘察发掘了8个月,直到1907年9月3日才离开那里向乌鲁木齐前进。早在该考古探险团离开法国之前,他们就听说了有关库车“明屋”(千佛洞),洞中覆盖着7至10世纪的壁画,而且德国人、日本人和俄国人均已先期光顾了。但由于先前几个外国探险团都过分地专注于“千佛洞”而忽略了几座露天寺院。伯希和一行最终在那里发掘到了一大批木雕、印鉴、钱币、涂漆与绘画的骨灰盒,以及一大批写本,特别是在一座寺院的院子里发现了一大批用被称为“婆罗谜”文的印度字母书写的写本。它们都被运往了巴黎。

在此期间,瓦杨博士测绘了库车绿洲的一幅平面图,努埃特拍摄了克孜尔千佛洞的一大批照片,伯希和本人又亲自去考察了库车以北那条过去将裕勒都斯河(Youldouze)与帖克斯河(Tékēs)联系起来的通道。

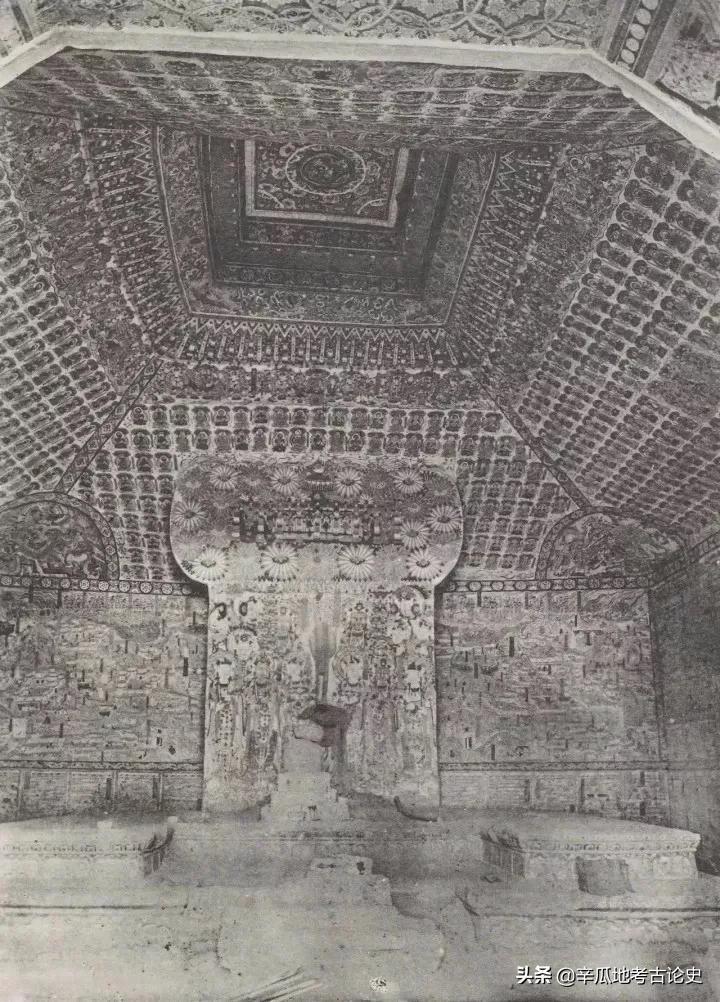

克孜尔石窟

克孜尔石窟

伯希和一行到达库车时,德国考古探险团已经离开。他们在那里遇到了俄国考古探险家贝勒佐夫斯基,并与之保持友好关系。一直到1907年4月间,伯希和一行都停留在库车周围地区。后来,伯希和制订了自己的考察纲领:踏勘和研究库木吐拉千佛洞,这批佛洞开凿于木札提河(渭干河)左岸的雀离大山山口的崖壁上;考察都勒都尔-阿乎尔(Douldour-),那里有在木札提河以西平原中建造的寺庙遗址;然后再前往苏巴什(Soubachi),那里有数座寺庙和寺庙遗址,它们一直延伸到即将流出大山的库车河两岸。根据这项计划方案,伯希和一行于1907年3月16日至5月22日在库木吐拉停留;然后又交叉地发掘了都勒都尔-阿乎尔(4月17日至8月5日),绘制了一幅考古遗址平面图,发掘出土了各种文字的写本,特别是早于9世纪的梵文和婆罗谜文写本或木简,此外还有供像遗物和木雕像、各种钱币、各类装饰物。但伯希和在这里最满意的发现物,还是获得了那些死文字的写本。他在6月4日的日记中写道:“我对此感到了满足,因为我获得了丰富的写本文献”。他们一行于6月10至7月25日,又对苏巴什作了发掘,也获得了彩绘木盒、雕塑像残片与壁画等。最后,伯希和一行又从库车以北翻越天山,到达裕勒都斯并在那里的吐尔扈特人中度过了几天。瓦杨再次返回库车,以对该绿洲进行测绘并从事天文观察,努埃特则赴克孜尔去拍摄石窟及其壁画。

伯希和一行在库车地区考古探险时,以唐代礼佛取经高僧玄奘的《大唐西域记》为导游手册。玄奘于630年经过屈支(库车)国,并对昭怙厘二伽蓝作了记述。伯希和根据玄奘的美妙记述,曾对该地区的考古发掘寄托很大希望。伯氏将都勒都尔-阿乎尔寺和苏巴什宗教双城比定为阿奢理贰(屈支语,意为“奇特”。但伯希和不知为什么又读作“阿奢理腻”)大寺和昭怙厘二伽蓝。

伯希和特别注重绘制一幅有关库车绿州以及从沙雅直到塔里木盆地的详细地图。他为此而不仅让瓦杨以各种方法从事天文观察、测量路途距离、搜集动植物和矿物标本,并且还注意搜集民间传说。为了吸引民众、并从事人类学方面的研究,他们还开办了一间诊所,特别是从抽取腹水手术、戒毒、医治瘠椎结核和髋关节结核、急性和慢性风湿病、肝胃肾脏疾病和眼疾等方面着手。

1907年5月28日星期二,伯希和在都勒都尔-阿乎尔度过了其29岁的生日。这一天,他们基本上完成了对该遗址的发掘,清理了最后一个垃圾坑,获得了一大批文书残卷,伯希和一行6月10日到达苏巴什,一直逗留到7月24日。这个考古点位于库车以北15公里左右的地方,地处雀离塔格山脚下和库车河出口处,各占地近1平方公里的二僧伽蓝便分别位于该河的两岸。

苏巴什佛寺

苏巴什佛寺

伯希和留下了分别写于1907年4月17日至6月4日和6月6日至18日的一部都勒都尔-阿乎尔和苏巴什的考古笔记,详细记载了他们每天的发掘工作和所获得的文物。他们在都勒都尔-阿乎尔每天雇佣25名民工,在苏巴什最多时每天动用67名民工(6月12日,星期三),对所有遗址都作了大规模的系统发掘。他们在都勒都尔-阿乎尔主要是对佛教精舍、寺院与山口、中央大院、阿兰若、僧伽蓝的侧院、中心窣堵波、甬道等进行发掘。伯希和根据文书和钱币,而将都勒都尔-阿乎尔遗址断代为初建于公元4世纪,活跃于8世纪,停废于11世纪。在苏巴什的“壁画屋”,伯希和对于壁画各部分的人物姿态、服饰、发型、首饰、头冠、飘带、乐器、金刚与钵、装饰图案、建筑等方面进行了详细研究。

涅槃佛头部 克孜尔尕哈石窟 现藏法国巴黎集美博物馆

涅槃佛头部 克孜尔尕哈石窟 现藏法国巴黎集美博物馆

伯希和从都勒都尔-阿乎尔和苏巴什带回法国的物品,现均收藏于吉美博物馆。其中主要有都勒都尔-阿乎尔的壁画、粘土和陶土塑像残片、木制品、建筑用木材、活动木制装饰品、金属品、玻璃品、印鉴、陶器和杂物。属于苏巴什的则有木制品、金属和各种原料制品、陶器和骨灰盒等。

五、伯希和一行赴乌鲁木齐考察并广交谪居的中国文化名流

伯希和在考察天山道路后,于8月24日返回库车。他们在库车的考古发掘已宣告结束。1907年9月3日,他们一行携带自己发掘和搜集到的文物,离开库车,前往新疆的行政和文化中心乌鲁木齐。他们经过轮台(Bour-gour)和库尔勒(Kourla)绿洲,一直到达焉耆(Qarachar,喀喇沙尔)。他们3人从那里开始分道而行,努埃特率领满载文物的车队直达乌鲁木齐。伯希和再返回库尔勒,沿一条山间小道直至喀喇苏(Kara-sou,黑水,今阿拉沟),然后再沿河谷而上,一直到达托克逊(Tuksoun)。他在河谷中考察了多处佛教遗址,特别是在和硕-布拉克,它们均由格伦维德尔探险团考察过。伯希和10月间到达乌鲁木齐。瓦杨则于9月14日至24日之间,始终逗留在焉耆(喀喇沙尔),于博湖附近搜集各种动植物标本,如鹅、鸭、猛禽和游鱼,甚至还有野猪。他还完成了多次天文观察,特别是在一夜间对3次掩星之始的观察。瓦杨还根据伯希和命令,也从焉耆前往托克逊和吐鲁番,以查看在德国人发掘过的遗址上是否还会有所收获。他于10月6日离开吐鲁番,于9日在俄国驻乌鲁木齐的领事馆中与其同伴们相会合了。

伯希和一行于1907年10月9日至12月24日逗留在乌鲁木齐。这本来是为了等待将他们的俄国钱币兑换成中国钱币。由于藩台鼎力相助,他们才万事如意,一帆风顺。伯希和不仅与新疆的藩台、抚台与绥台保持着友好往来,而且还特别与当时新疆最著名的中国文人交往甚笃,这些文人大多数是遭清政府流放而谪居新疆的。

伯希和(后排右二)与中国的流放官员在乌鲁木齐

伯希和(后排右二)与中国的流放官员在乌鲁木齐

在居住于乌鲁木齐市的中原人中,被发配流放的谪居旧官吏特别引人注目。除了那些因触犯普通法而被判刑的流犯外,清朝政府还向乌鲁木齐地区发配了不少因犯罪过失而被判刑的达官显贵。这些具有很高文化修养的人,非常关心该地区的发展,并且积极地向外介绍新疆。他们对开发新疆做出了贡献,就如同俄国的政治流放犯曾对开发西伯利亚作出过贡献一样。先后谪戍新疆的人中,有曾撰写《四库全书总目提要》并出任《四库全书》总纂官的纪昀,史学家、舆地学家和诗人洪亮吉,手捧罗盘和毛笔而游遍新疆并撰有《西域水道记》等多种传世名著的徐松,鸦片战争中的钦差和在新疆大兴水利工程的林则徐,因戊戌变法而受牵连的户部侍郎张荫桓等。伯希和在乌鲁本齐市期间,曾研究过这些人的功过。通过与这些谪居文化名人的交往和其他调查,更进一步丰富了伯希和的汉学,特别是西域学的文化知识,从而为确保他的这次西域考古探险之成功,莫定了坚实可靠的基础。

当时,有关在敦煌千佛洞发现中世纪写本和绘画的风言,已经流传开了。有少量文物被王道士作为礼物而送给了当地官吏,从而流传到了社会上。特别是已有几个外国探险团先后光顾那里。伯希和探险团在离开巴黎时,就已经通过普热瓦尔斯基、克雷特纳和博安的著作,知道了在敦煌东南20公里处,有一大片被称为“沙州千佛洞”的佛教石窟群,洞内壁画尚未遭破坏。所以,伯希和便下决心要研究它们。伯希和在乌鲁木齐时,又从那些谪戍文化名人口中获知,1900年在敦煌千佛洞发现了大批中世纪的写本、绘画与文物,苏元春简单地向他作了介绍。载澜则送给他一卷出自敦煌千佛洞的《金刚经》写本,由于卷末写有“大唐贞元二年弟子法明沐浴焚香敬书”的题跋,所以伯希和一眼就看出它至少应被断代为公元8世纪。当时正在乌鲁木齐的伊犁将军长庚,也曾以敦煌卷子相赠伯希和。载澜实际上是作为对努埃特向他传授摄影知识的回报,才以此礼相赠。伯希和还通过各种渠道获悉了这次大发现的过程。王道士在清理千佛洞中的一个大洞时,偶然间打开了一个耳室,惊讶地发现其中堆满了写本、绘画和其他文物,虽然斯坦因已经抢劫走了一大批,但伯希和仍满怀希望地会在那里有重大发现。与其他外国西域探险家相比,伯希和的汉学水平最高,对情况也更为熟悉。他看到这些中世纪的文物和听到这些消息后,再也坐不住了,匆匆忙忙地奔赴敦煌。

伯希和与努埃特于1907年12月中旬从乌鲁木齐出发,经吐鲁番、哈密和大海道而奔赴敦煌。于1908年2月24日到达敦煌。他们自从1月28日离开哈密后,直到2月12日到达沙州绿洲,才首次见到了耕田。沙州绿洲是从石槽子开始的。

六、伯希和千佛洞劫经及其对敦煌地区的考察

沙州绿洲的面积只有25平方公里,人口3万(沙州城内3000至4000人),分散在85个村庄。伯希和首先对这片绿洲作了测绘。瓦杨于1908年2月25日至3月20日,在千佛洞从事天文观察,然后又依次对嘎顺、石板、青冬峡与南台作了测绘。

伯希和一行于1908年2月12日到达沙州绿洲,于2月14日到达敦煌县城。努埃特利用这几天的时间,对千佛洞的182个石窟(有的带有几个耳室)作了编号,克服重重困难,拍摄了数百幅洞内壁画的照片,这就是后来于1920至1926年分6卷出版的《敦煌图录》。瓦杨则绘制了一幅石窟平面草图。2月24日,伯希和首次考察千佛洞,然后又返回敦煌县城,以借用那里收藏的雕版而印制两套1831年出版的《敦煌县志》。他首先从中寻找徐松于1823年在《西域水道记》中转录、沙畹曾提及却又未曾刊布过的一批碑文,伯希和终于找到了这些碑。

伯希和到达敦煌后,首先制订了其考察提纲,要把洞壁上尚可辨认出来的题识和游人题记,都抄录下来。当时莫高窟共有500多个洞子。其石窟外貌、洞内壁画、彩塑、画像和供养人的名字,仍保持着6至10世纪的原样。惟有一位汉学家才能利用洞中的题识和游人题记,题记绝大部分都是汉文的,西夏文题识只有20余方,而八思巴文题识却只有10方左右。此外还有藏文、回鹘文和婆罗谜文的题识。伯希和便逐洞地记载了洞内壁画的内容、题识、壁画和建筑风格等。

伯希和最念念不忘的还是他从乌鲁木齐市起就获知的藏经洞中收藏的卷子、绘画和其他文物。伯希和并未费多大力气,便在敦煌找到了道士王圆箓。王道士讲到,在藏经洞内工作过3天的斯坦因曾给过他“一笔相当可观的钱”。王道士返回敦煌取钥匙去了,伯希和又在千佛洞等了几天。

1908年3月3日,正是天主教封斋前的星期一(狂欢节的最后一天),伯希和进入了他称之为“至圣所”的藏经洞。他于1908年3月26日写于敦煌千佛洞,并于4月27日交给驿站而寄给法国地理学会会长,也就是西域国际考察委员会法国委员会主席和派遣伯希和出使西域的塞纳尔的信中,详细地介绍了这一过程。

伯希和写道,当王道士为他打开藏经洞时,“我简直被惊呆了。自从人们从这一藏经洞中淘金的8年来,我曾认为该洞中的藏经已大大减少。当我置身于一个在各方向都只有约2.5米、三侧均布满了一人多高、两层和有时是三层厚的卷子的龛中时,您可以想象我的惊讶。数量庞大的一批用绳子紧扎在两块小木板之间的藏文写经堆积在一个角落里。在其他地方,汉文和藏文字也从扎捆的一端露了出来。我解开了几捆,写本大多是残卷,或首尾残缺,或中间腰断,有时仅剩下一个标题了,但我解读出的几个时间却都早于11世纪。从这种初步探测开始,我便遇到了一部婆罗谜文的贝叶经装式经文和另一部回鹘文经文的几页文字。”

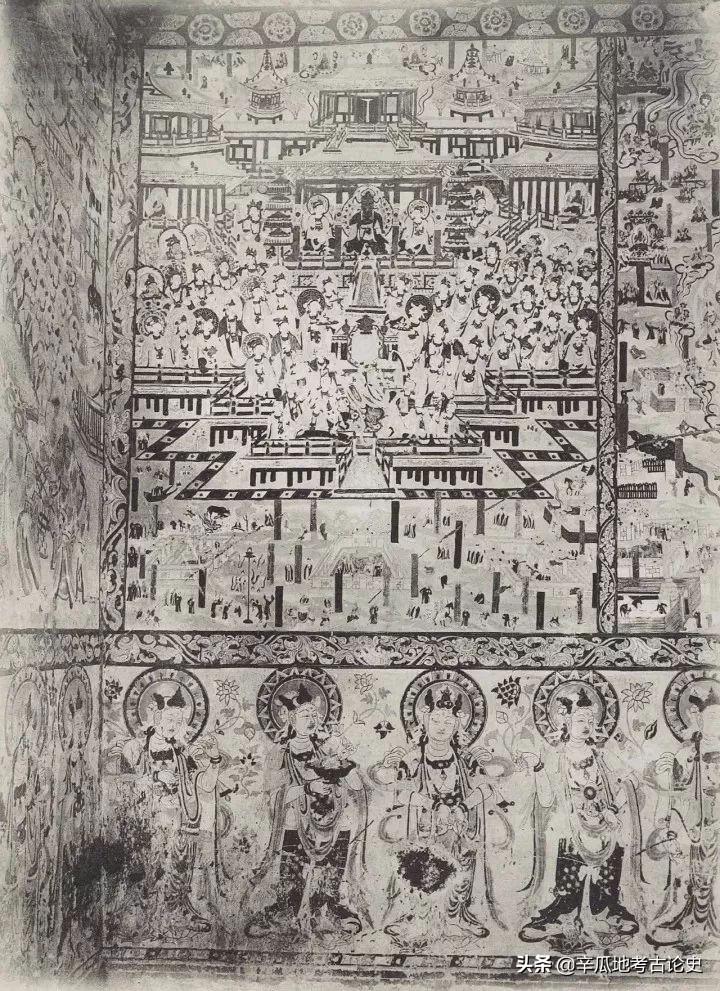

伯希和在敦煌藏经洞挑选经籍

伯希和在敦煌藏经洞挑选经籍

伯希和于是立即作出了决定,将藏经洞中1.5万至2万卷写本全部浏览一遍。他在摇曳的烛光下,利用3个星期的时间来完成这项工作。前10天,他每天拆开1000捆卷子,即每小时100捆。伯氏戏称这是“汽车的速度”。

伯希和在1909年12月12日于法国各界在巴黎大学阶梯教室欢迎他的大会上说:王道士“最终为我打开了那个小龛,整个龛不足3米见方,其中塞满了二三层文书。洞中有各种各样的写本,特别是卷子,但也有单叶;既有汉文的,也有藏文、回鹘文和梵文写本。你们会毫无困难地想象,我当时该感到有一种什么样的令人心醉的激动心情涌遍了全身啊!我面对的是远东历史上需要记录下来的中国最了不起的一次写本大发现。但看到这些写本,尚不是这一大发现的全部。我刻不容缓的就琢磨,自己是否仅满足于对这些写本瞥一眼,然后就两手空空扬长而去,将这些注定要逐渐受到损坏的宝藏仍遗留在那里。非常幸运,王道士是个没有文化修养的人,属于热衷于搞建筑的修道人类别。为了建塔,他迫切需要银两。但我很快便放弃了获得全部文献的想法,因为王道士害怕轰动整个地区。我于是便蹲在洞子中,兴奋不已,整整3个星期,对全部藏书都编了简目”。

“这样一来,在我经手的1.5万多个卷子中,我取走了所有那些以其时代和内容而提供了一种重要意义者,也就是近全部写本的三分之一。在这三分之一写本中,我取完了用婆罗谜文或回鹘文写成的全部写本,许多藏文写本,但主要部分还是汉文写本。对于汉学研究来说,这都是一些无法估价的财宝。当然,其中的许多写本是佛教的,但也有历史、地理、哲学、经典、纯文学、各种契约、租约、逐日所作的札记。所有这一切都要早于11世纪。1035年,入侵者自东方而来,僧侣们都匆匆忙忙地把他们的书籍和绘画堆进一个密室中,然后便将洞口封闭起来,再于洞口抹上一层泥。那些僧众均被入侵者屠杀或驱散,对藏经洞的记忆也随着他们而消逝。1900年,出于一次偶然,这种记忆才又被重新恢复了。非常幸运的是,在此后的8年中,没有任何一个学者前往那里实地研究这些文献并确认其重要意义。先生们,在这种重要意义方面,我在声称它们对于我们至关重要时,并未有任何夸张。甚至在中国本地,古代汉文写本也很罕见,在欧洲尚根本不存在任何这样的写本。此外,我们过去只能依靠书本工作,从未曾根据明显是为公诸于众而写的文献工作过。现在汉学家们首次可以采取研究欧洲史的史学家们的模式,根据档案来工作了。最后,在该洞中,还有其他东西:绢画和麻布画,它们与写本是同时代的,应被列于卢浮宫收藏的至今仍寥寥无几的那一套之首;最后是某些刊本作品,即公元10世纪和甚至是8世纪的木刻刊本著作,它们早于古登堡5至7个世纪,应为现知的世界上最古老的写本。”

伯希和从藏经洞中到底劫走些什么文书呢?对于非汉文文书,伯希和只能根据其外表而决定,因为他自称对这些文字“无知”。对于这些罕见文字的文书,伯氏自称:“为了不放过任何有价值的东西,我将它全部拿到手了”。这其中包括梵文、于阗文、粟特文、突厥文、回鹘文、婆罗谜文、吐火罗文卷子。当然,对于那里的近500公斤的藏文文书,他无法全部运走。但他却将11大本“夹板”(事实上是一部《甘珠尔》)都带走了。

对于汉文卷子,作为汉学家的伯希和,当然懂得其价值。那些凡是以“夹行注”形式写成的全部文献、那些带有武则天“新字”的文献,他全取走了。大藏经之外的佛经文献、罕见的礼佛进香人的游记(如慧超的《往五天竺国传》)、释老文献中的代表作、景教与摩尼教经文、罕见地志、散落文献、五台山文献、俗文学作品、教育用书与字书等,伯希和都掠其精华而去。

伯希和从他过手的全部1.5至2万卷文书中劫走近三分之一,即6000余种,此外还有200多幅唐画与幡、织物、木制品、木制活字印字版和其他法器。

伯希和认为,这些写本对于西方,特别是法国学术界,至少有两大新鲜内容:弥补了在法国图书馆中根本不存在中国古写本的空白;法国在汉学研究中,首次可以利用档案文献工作了。

对于藏经洞封闭的时代与原因,伯希和提出了第一种解释,并且在学术界得到了很大程度的接受:“第一个需要澄清的问题,便是该密室的大致年代问题。在此问题上,不可能有任何怀疑。其汉文文书中的最后年号是宋代的最初几个年号:太平兴国(976-983年)和至道(995-997年)年间。此外,在整批藏经中,没有任何一个西夏字。因此,很明显,该龛是于11世纪上半叶封闭的,很可能是发生在1035年左右的西夏人征服时代。人们乱无秩序地将汉文与藏文文书、绢画、帷幔、小铜像和直至851年雕刻的大石碑都堆积在一起。人们可能会尝试将成捆卷子的散落开的混乱状态也归咎于对这次即将来临的入侵之恐惧。”

从1908年3月27日起,伯希和结束了在藏经洞的工作,又开始了对敦煌石窟的考察。5月28日,他在敦煌城度过了其30岁的生日。他有关敦煌石窟的6卷笔记,由原法兰西学院中亚和高地亚洲研究中心于1981年至1992年间出版。

七、伯希和从沙洲到北京

伯希和探险团完成了在敦煌的考察,于1908年6月8日离开沙洲。他们于6月8日至30日,共分19程走了从沙州到甘州的560公里的路程。伯希和一行经安西州,过嘉玉关,越过万里长城,进入中原。他们分别于甜水井(6月10日)、玉门县(6月15日)和肃州(6月21日)三个地点从事了天文观察。7月3日,伯希和与努埃特率领满载文物的车队,沿官道前进。瓦杨为了从事地理人文考察,却绕道甘南和西宁府。他先后经过万关堆子、马蹄寺、洪化城、永固城,于7月5日到达贾家庄和炒面庄。他先于7月14日到达西宁府,于7月14日至18日之间考察了塔尔寺之后于18至23日,经临夏而到达兰州。他沿途都作了考古调查、天文观察和地理测绘。他们3个人又在兰州相聚了。在此之前,伯希和在凉州会见了正从蒙古而来并准备到北京的多伦考察团。他们一行于8月2日离开兰州,于同月22日到达西安。伯希和本来准备赴山西云岗和河南龙门石窟进行考察。但由于沙畹刚刚对这两个地方作了考察,故没有必要再去了。伯希和在西安用一个月的时间采购文物书籍。他采购到了一口公元前的大钟,一批铜镜、陶器、石佛像、大批书籍和拓片。这个考古探险团于10月2日到达了京汉路的中程站郑州火车站。这是自他们于两年前在安延集离开铁路线之后,首次再见到了火车。他们煞费苦心地搜集和发掘的这批宝贵而又易碎的文物,也从由中国的原始而又危险的运输工具—马车的承运过程,也宣告结束了。他们乘火车并于两天后到达北京。

伯希和与中国官员

伯希和与中国官员

伯希和一行在北京稍作休整之后,瓦杨第一个携带一大批自然史搜集品,乘船经广州返回法国。努埃特则陪同伯希和先赴南京,以拍摄两江总督和闽浙总督端方的那套珍贵收藏品;然后又赴无锡拍摄裴景福搜集的那套古画。这两项工作完成之后,努埃特于1908年12月乘船护送80多箱雕刻品、绘画和写本返法。伯希和自己却前往印度支那,以重建已中断一段时间的联系。他曾在那里居住过很多时间,与那里有千丝万缕的关系,但已有数年时间来到该地区去了。继此之后,他又投身于最后一项工作。欧洲的所有图书馆都只有很贫乏的汉文典籍特藏。巴黎的图书馆自18世纪以来也再未得以充实。然而,如果缺乏已经刊印的书籍,而只研究这些写本又有什么用途呢?所以,他在上海和北京居住的几个月期间,共获得近3万卷(本)汉文书,准备典藏于巴黎国家图书馆。在此期间,有关他们在敦煌大发现的流言蜚语在中国学者之间广泛流传。端方总督向他借去了其最珍贵的文书之一,如同任何国家的收藏家们一样,他对于放弃已经掌握到手中的东西,也感到遗憾。伯希和必须用6个星期的时间,才让他退还给自己。北京的学者们也都接踵前来他的住处,以研究和拍摄其同伴未带走的那几卷文书。最后,中国学术界为伯希和举行了一次宴会,并且结成一个社,以选择他的文献中最重要者,影印发表和刊印成一大套书。他们甚至要求伯希和作中间调停,以便在巴黎能方便他们的工作。

我们可以对伯希和西域考古探险团作一番总结。努埃特先生带回了几千幅照片底版,瓦杨博士测绘了近2000公里的路程图,共以25个左右的天文点相连接。他根据他们已完成的计算结果而推论出来,他们将为这些点而计算出纬度方面是10公里和在经度方面是1公里的误差。鉴于他们的工作条件,世人也不能苛求更大的准确性了。一批地质样品、包括80多种植物的一本植物标本集、2000多只飞鸟、哺乳动物、大批昆虫、头颅骨和人体测量数据,形成了一批自然史的特藏。至于他们获得的绘画、雕刻品、青铜器和陶瓷器,卢浮宫的保管员们都想用它们来布置一个完整的展厅。最后,他们为国家图书馆带回了一大批汉文刊本书籍,因为在欧洲尚不存在这种规模的藏书。他们还携归了一批汉文写本,甚至在中国本地也没有可与此相媲美者。

1909年12月10日,在巴黎大学阶梯教室,法国亚洲委员会和地理学会为欢迎伯希和“凯旋”而举行了隆重的欢迎大会。应邀参加的有4000多名各界名流。大会由塞纳尔和波拿巴王子联袂主持。法国公共教育部、金石和美文学科学院、法国科学院的负责人,巴黎市政府的市长、法国殖民地事务部长、科学促进会主席、商业地理学会会长、里尔地理学会会长、国防部长等莅临大会。瓦杨和努埃特出席。塞纳尔致开幕词,各单位的代表轮番发言,给了伯希和一行很高的评价。伯希和利用这一机会作了《高地亚洲探险三年》的报告。伯希和西域考察探险团的活动,到此也算落下了大幕。

八、伯希和西域探险团劫掠的中国古文物和古文献

毋庸置疑,在19世纪末至20世纪上半叶赴西域的所有外国考古探险家中,伯希和是最具权威的汉学家、西域学家和东方学家,而且是集历史学、考古学、语言学、艺术史、文献学、汉学、突厥学、蒙古学、藏学、伊朗学、南海学、佛教、道教、伊斯兰教、基督教(包括其各宗派)、西域夷教(景教、祆教、摩尼教、萨满教)、民间宗教诸专业专家于一身的学界泰斗人物,被誉为“超级东方学家”。尽管西方列强当时不惜血本,劳师动众地竞相向我国西域派遣考古探险团,而且在掠夺文献与文物方面,个个都所获甚丰,满载而归。但从文物文献的总体质量来看,尤其是在劫掠西域稀见古文字文献、带题记和纪年的文献方面,伯氏确实力拔头筹。因为伯希和这个汉学家,要比诸如斯坦因那样专捡破烂或掘地挖宝的考古学家、普热瓦尔斯基那样游山玩水的猎奇探险家、华尔纳那样专以破坏文物古迹为目的和只会蛮干的盗宝人相比,都要略胜一筹,甚至可以说是要高明得多、专业得多和内行得多。他掠夺的文物和文献都具有较高的学术价值,大都属于“精品”之类。我们甚至可以说,伯希和劫掠的西域文物文献,主宰了法国几代汉学家们的研究方向与领域,造就了法国的几代汉学家,推出了一大批传世名著。

伯希和究竟从我国西域掠夺走了些什么东西呢?

在敦煌汉文写本方面,据法国现已出版和即将出版的《巴黎国家图书馆所藏伯希和敦煌汉文写本目录》5卷6册统计,共有2001-6040号。这就是第1卷(2001-2500号,由谢和耐与吴其昱编写,1955年版)、第2卷(2501-3000号,由隋丽玟和魏普贤等人先后编写,尚未出版)、第3卷(3001-3500号,由苏远鸣主编,1983年版)、第4卷(3501-4000号,由苏远鸣主编,1991年版)、第5卷(第4001-6040号,上下册,由苏远鸣主编,1995年版)。这样算来,伯希和敦煌汉文写本就共有4040个号。

伯希和敦煌藏文写本,已由拉露(Marcelle Lalou,1890-1969年)编写了3卷目录《巴黎国家图书馆所藏伯希和敦煌藏文写本目录》(第1卷,第1-849号,1939年版;第2卷,第850-1282号,1950年版;第3卷,第1283-2216号,1961年版)。这样算来,伯希和敦煌藏文写本就共有2216个号。这远远超过了伯希和当年将1-2000号留作编写藏文写本目录而使用的数目(故其汉文写本从2001号开始)。这其中尚不包括大量重复的《无量寿宗要经》和《十万颂般若经》的写经。拉露因其重复数量太大而未加编目。此外,在许多汉文或其他古文字的写本中,还夹杂着藏文文书,有的短至只有数行或几个字,故现在仍不断“发现”新的藏文写本,从而使其数目总量不断增大。

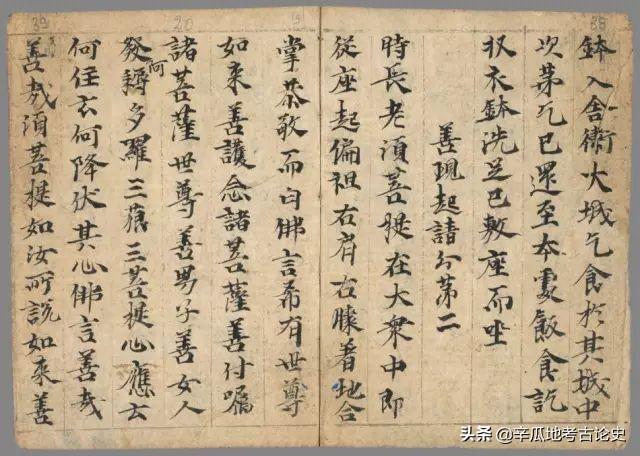

法藏伯希和敦煌手稿《金刚般若波罗蜜经》局部

法藏伯希和敦煌手稿《金刚般若波罗蜜经》局部

伯希和敦煌回鹘文写本共有25个编号,已由哈密屯(J·Hamilton)辑录、译注和刊行,于1986年出版了两卷本的《9-10世纪的敦煌回鹘文文献汇编》,共发表了36个卷子的编号,其中包括伯希和敦煌回鹘文写本24个编号。另外还包括伦敦斯坦因特藏中的12个号。其中有不少回鹘文写本因与汉文写本写在一起,故被编入了汉文写本之中,形成了双重编号。在此之前,哈密屯还于1971年单独发表了P·3509号回鹘文写本《回鹘文本善恶两王子的佛教故事》的转写和译注本。此外,伯希和从敦煌千佛洞北区元代石窟中,还获得过360多件元代畏兀儿文的写本。对于敦煌回鹘文写本,究竟应该是如同哈密屯认为的那样,断代为9-10世纪,还是如同某些德国学者们所认为的那样,应该属于元蒙时代,国际学术界尚有争论。因为王道士可能于斯坦因在千佛洞劫经之后,将他陆续零散地从敦煌其他地方搜集到的元代畏兀儿文晚期卷子,又都塞进藏经洞中了,故使伯希和上当受骗。直到目前为止,这场争论尚无最终定论。哈密屯受到了某些同行们的非难,但他始终顽强地捍卫自己的观点。此外,法国学者路易·菲诺(Louis Finot)、菲利奥礼(Jean Filliozat)和为数不少的日本学者,也都从事过对这批写本的研究。

伯希和敦煌粟特文写本共有30个编号,大都已由哈密屯与英国学者辛姆斯-威廉姆斯(Sims-Williams)合作,于1990年出版了转写、译注和图版本《敦煌突厥—粟特文文献汇编》,书中发表了伯希和敦煌粟特文写本5个号,斯坦因的3个号。其中一部分也有双重编号,被编成汉文写本P·3511-3521号。伯氏曾与法国学者高狄奥(Robert Gauthiot)和邦维尼斯特(Emile Benveniste)、英国学者亨宁(W·B·Hennines)等人合作或各自单独从事过对这批写本的研究。

伯希和敦煌和西域梵文写本数量较大,出自西域者为多,属于敦煌者只有13个编号,它们基本均为佛教文献,其中不乏有些稀见佛典精品,大部分都被编入伯希和敦煌汉文写本的目录中了。它们早年曾由菲诺、菲利奥礼和日本学者从事过研究。在20世纪的50至60年代,又由法国学者鲍利(B·Pauly)作了系统整理:《伯希和西域探险团所获梵文文献残卷》(连载《亚细亚学报》,1957-1966年)。

在伯希和所获敦煌西域的“东伊朗文”写本中,有些是所谓“吐火罗”文书,亦被他称为用“婆罗谜字母”书写的文书。另外还有这种文字的某些木简文书和题记等。它们主要出自新疆的都勒都尔-阿乎尔和图木舒克。事实上,这其中主要是乙种吐火罗语或“龟兹语”(焉耆语为甲种吐火罗语),特别是P·3533号。法国早期学者烈维、菲利奥札以及德国学者西格都对它们作过研究。近年来,法国年轻一代的优秀吐火罗语学者彼诺(Georges Pinault)系统地刊布和研究了这批写本。经他整理,伯希和龟兹文特藏共有2000件左右:旧编AS1-19,共141件文书126个编号;新编NS1-508和某些残卷,共527件文书。此外,还有些只有数平方厘米的极小残卷,即新编第509-1166号,共658件文书;粘贴在卡片上的小残卷393个编号。彼诺正准备将它们汇编出版。

伯希和西域于阗文写本都被散编在汉文写本和藏文写本目录中了。据统计,共有近70个编号。它们已由法国学者哈密屯和格勒奈(F·Grenet)研究。英国贝利(H·W·Beilley)和德国恩默瑞克(E·E·Emmerik)等学者,则更是这方面的研究专家。此外,还有被柯语称为“于阗文变异体”的1卷东伊朗语写本,有人亦称之为“图木舒克语”。

伯希和也从新疆发掘到了一批被称为变异体龟兹文的佉卢文文书。它连同吕推(Dutreuil de Rhins)于1890年搜集的佉卢文《法句经》残卷,共同收藏在国家图书馆。烈维、拉吉佩里(F·De Lacouperiet)和波兰裔法国学者普祖鲁斯基(Preyluskj)均为这一方面的研究专家。伯希和甚至在敦煌还获得了一卷希伯莱文写本,它是唐代中国西域曾有犹太人活动的证据。伯希和在敦煌藏经洞并未获得任何西夏文写本,而是在北窟区获得了一大批,共装有3箱,计有200余件,目前尚未刊布。

伯希和在敦煌所作的考察笔记、题识录文以及他对经变画的考证、艺术风格、断代、窟形的研究文,已由尼古拉-旺迪埃和玛雅尔夫人于1980-1992年分6册出版《伯希和敦煌石窟笔记》。伯希和探险团成员努埃特拍摄的敦煌壁画照片,于1920-1926年分6大卷出版《敦煌石窟图录》。

在伯希和敦煌写本中,有许多素描插图画和纸本绘画。其中P4525《降魔变相》中的绘画,已由旺迪埃-尼古拉于1954年发表,载《舍利佛与六师外道》中。其余大都由饶宗颐于1978年发表于《敦煌白画》一书中了。

吉美亚洲艺术博物馆 敦煌艺术品展厅

吉美亚洲艺术博物馆 敦煌艺术品展厅

伯希和探险团从敦煌劫回的幡画,共有200多幅,现藏吉美博物馆。它们已由玛雅尔夫人和热拉-贝扎尔(Jera-Bezard)先生公布并作了研究,发表在1974年出版的两卷本《敦煌的幡画》一书中。书中共发表了220幅幡画的图录与解说文字。此后又发现的6幅三角形幡和3幅幡画不计在内。1994年,当时的吉美博物馆馆长贾立基(Jean-Francois Jarrige)与日本秋山光和联袂出版了日、法两种文字版本的《西域美术,吉美博物馆伯希和特藏》第1卷,共发表99幅绘画。据报道,第2卷拟发表89件,笔者尚未见刊。

伯希和从敦煌带回的织物残片,大都是作为经卷的包袱皮而使用的。它们于其式样、装饰图案和纺织技术方面,都颇有价值。这批织物后来分别入藏于吉美博物馆和巴黎国家图书馆。它们已由里布(Krishna Riboud)夫人和维雅尔(Gabrie Vial)作了深入研究,见《吉美博物馆和国家图书馆所藏敦煌织物》,1970年巴黎版。其中集中研究了85个编号的织物(有些是同一片织物的不同段)。这批宋初或五代末之前的织物甚为宝贵。

吉美亚洲艺术博物馆 敦煌艺术品展厅

吉美亚洲艺术博物馆 敦煌艺术品展厅

伯希和探险团自敦煌携归的木制品,已由弗朗索瓦兹·戴奈斯(Francoise Dénès)整理编目,共有100多件,详见1976年出版的《吉美博物馆所藏伯希和敦煌木制品目录》。

伯希和自喀什和图木舒克携归的中国文物,基本上都在由韩百诗主编的《伯希和探险团考古档案》第2卷《图木舒克》(两卷本,文字与图版各一卷,1961-1964年版)中发表。其中主要有壁画、写本卷子、宗教用品、杂物、雕塑、陶器和钱币等。该书中共发表和研究了雕塑248件,陶器5件,壁画15幅,杂物56个编号。

伯希和西域探险团于库车地区的都勒都尔-阿乎尔和苏巴什掠夺的中国文物,已由阿拉德等人公布,载入1982年出版的《伯希和探险团考古档案》第4卷《都勒都尔-阿乎尔和苏巴什》一书中了。其中公布和研究的壁画有22个号、粘土—陶土—柴泥雕塑38个号、木雕品31个号、考古木材7个号、活动装饰木制品55个号、玻璃和钱币等杂物7个号、印鉴6个号、金属物等15个号、陶器37个号、骨灰盒5个号。

伯希和西域探险团在库车周围诸遗址所掠夺的文物,已由玛雅尔夫人(Monique Maillard)和彼诺等人,于1987年发表在《库车地区诸遗址,龟兹文题记》一书中了,它基本上是以克孜尔尕哈(Qyzyl-Qargha)为中心,书中公布并研究了壁画5个号、柴泥和石膏雕塑2个号、杂物20个号、雕塑2个号、浮雕2个号、建筑类寺庙和千佛洞内物品12个号、各小遗址中的物品6个号、金属品26个号、各种材料的物品9个号。

伯希和探险团从西域带回的每块雕塑碎片、每块石雕和木头、每叶文书,都被妥善地保存在吉美博物馆和国家图书馆中。在吉美博物馆中,还毕恭毕敬地陈列着一个精致的小盒,其中装着黄沙,据说这是伯氏自西域探险返法后,从其靴子中抖出来的沙子。收藏者可算是忠于职守、用心良苦了。

法藏伯希和敦煌壁画千手千眼观音菩萨像

法藏伯希和敦煌壁画千手千眼观音菩萨像

法藏伯希和敦煌遗画-九世纪唐代绢画-行脚僧图

法藏伯希和敦煌遗画-九世纪唐代绢画-行脚僧图

当然,伯希和西域探险团留下了可以说是不计其数的档案,绝大部分尚有待于整理刊布。伯希和的大弟子韩百诗(Louis Hambis,1906-1978年)在世时,曾雄心勃勃地制订规划,共出版27卷伯希和西域探险团档案。但在实际运作中,这项浩大工程进展缓慢,近40年间,才出版寥寥数卷。自韩百诗于1978年逝世,尼古拉·旺迪埃-尼古拉(Nicole Vandier-Nicolas,1908-1987年)夫人于1987年逝世,热拉-贝扎尔(Robert Jera-Bezard)先生于1994年退休,法兰西学院中亚和高地亚洲研究中心于1994年同时被解散,这套档案的出版工作前途渺茫、吉凶难卜,甚至中途夭折的可能性极大。再有一个世纪,能否全部刊布,尚需要我们拭目以待。按照韩百诗当时的规划,伯希和西域探险团的27卷档案目录如下:(1)《图木舒克》(图版卷),1961年版。(2)《图木舒克》(文字卷),1964年版。(3)《库车建筑寺院,都勒都尔-阿乎尔和苏巴什》(图版卷),1967年版。(4)《库车建筑寺院,都勒都尔-阿乎尔和苏巴什》(文字卷),1982年版。(5)《库车,石窟寺》(图版卷),尚未出版。(6)《库车,石窟寺》(文字卷),尚未出版。(7)《库车,素描画与速写画》,尚未出版。(8)《库车地区诸遗址,龟兹文题记》,1987年版。(9)《库车,壁画》,尚未出版。(10)《从库车到敦煌之间的诸小遗址》,尚未出版。(11)《伯希和敦煌石窟笔记》6册,1980-1992年版。(12)《敦煌的幡画,风格与图像研究》,尚未出版。(13)《敦煌的织物》,1970年版。(14)《敦煌的幡画》(文字卷),1974年版。(15)《敦煌的幡画》(图版卷),1976年版。(16)《敦煌的幡画,题记研究》,尚未出版。(17)《敦煌的幡画,图像研究》,尚未出版。(18)《敦煌的幡画,风格研究》,尚未出版。(19)《敦煌的版画与白画》,尚未出版。(20)《敦煌的雕塑》,尚未出版。(21-23)《敦煌的壁画》(文字卷),尚未出版。(24-26)《敦的壁画》(图版卷),尚未出版。(27)《敦煌的织物》(图版卷),尚未出版。

伯希和本人写过一批敦煌学论文。他一生中始终注重于其著作中征引敦煌文书。但他生前来出版过一部专著。自从他1945年逝世,到2000年的50多年间,其弟子和其他学者们,共出版其遗作10卷,目次如下:

1.《蒙古秘史》,根据汉语对音本而复原的蒙文本,1949年版。

2.《圣武亲征录》译注本,与韩百诗联袂署名,这是对元代佚名著作《圣武亲征录》的法文译注本,第1卷,1951年版。

3.《真腊风土记》译注本,1951年版,这是对元人周达观《真腊风土记》的译注本。

4.《金帐汗国史札记》,这是对前苏联格列科夫和雅库鲍夫斯基出版的《金帐汗国史》一书所作的补充、纠误与评论,1953年版。

5.《中国印刷术的起源》,1953年版。

6.《卡尔梅克史评注》,2卷本,1960年版。

7.《马可波罗游记注释》,3卷本,分别于1959、1963和1973年出版。

8.《中亚和远东的基督教研究》,2卷本,1973和1986年版。

9.《西安府景教碑》,1996年版。

10.《吐鲁番的道路》,2000年版。

除了伯希和本人之外,法国学者无论是在敦煌学研究方面,还是在西域史研究领域,都有不同凡响的建树,在欧美国家中,始终居领先地位。

九、介绍伯希和西域探险的意义

伯希和西域探险,劫掠回去一大批中国文化瑰宝,可谓价值连城。学术界深谙这批文物文献的价值。但法国政界显要和大腕们,或者是商界的大亨们,却对于这一大堆中世纪的“废纸”、“泥胎”、顽石、朽木、古画和“破铜烂铁”的价值,根本就一窍不通。他们认为法国政府花费重金,派遣伯希和探险团赴西域,却千里迢迢地运回一大批古旧破烂,完全是得不偿失。故而对伯希和颇有微词,甚至还有人公开责难攻击他。伯希和有口难辩,甚至连整理发表它们的经费,也难以落实。另外,伯希和作为一代文化“枭雄”,对于世界和中国历史上发生过的“劫经”和“盗宝”这类事,了如指掌。他清楚地知道,盗窃他国的文物是不道德的行为。在他尚健在时,世界各地具有正义感的学者,特别是中国的爱国知识分子们,已对他发动了猛烈的抨击,他惟恐身后会遭到千夫所指,难免留下千古骂名,至少是绝不会因这次探险而使他“名垂青史”。凭心而论,伯希和一生中的汉学著作,很少有攻击中国及其文化的内容,其论述考证尚称得起公正客观。我们甚至完全可能说,他终生为博大精深的中国文化所倾倒,高度敬仰,并为这一学科奉献了自己毕生的精力。我们清楚地知道,当时在法国从事汉学研究,绝不会是一项名利双收的事业。伯氏以其才能,从事其他工作,可能会获得更大的成功。他对于自己的西域探险,保持了某种“低姿态”,绝不像大英帝国的斯坦因那样大肆宣扬。伯氏后来将其主要精力都投入到对西蒙古史和马可波罗的研究上了(详见上文其遗作目录),并未全神贯注地投入对敦煌西域文物文献的研究中。显然,他最有资格这样作,也肯定会作出巨大成绩来。他对于敦煌文书的运用,主要表现在三个方面:1.刊布他珍视的中国史籍、已佚或稀见的汉文文献;2.研究印—欧语系、阿尔泰语系或藏缅语系中的某些古文字(回鹘、突厥、于阗、粟特、吐火罗、梵文、藏文、西夏文等语言文字)的文书;3.中国、印度—斯基泰、希腊—佛教艺术史研究。伯希和主要是将敦煌文书用于补史和证史了,几乎在其所有著作中,都有征引敦煌文书的地方(其实,这才是敦煌文书的真正价值之所在)。有的法国学家(如苏远鸣先生)甚至说,从20世纪20年代之后,伯希和似乎忘记了其西域探险,完全潜心于对马可波罗游记的注释了。聪明过人和学识超人的伯希和,为什么会放弃本来会取得更多成果的文献而去另辟蹊径呢?这其中的奥妙,只好留给后人去猜测了。

伯希和,1921年巴黎

伯希和,1921年巴黎

无论如何,我们对于伯希和也必须采取一分为二的辩证态度。对于他劫掠和盗窃我国文物文献的行为,我们永远要严厉谴责;对于他及其弟子同事们的研究成果,我们也照样介绍和吸取。经过近一个世纪之后,正是他们的探险活动,才在西方发展起了一门敦煌西域学,它于当代又成了沟通中外学术交流的一座桥梁。中国和外国学者,都为敦煌学的诞生和发展作出过贡献。这正如我国敦煌界德高望重的老前辈季羡林教授所倡导的那样:敦煌在中国,敦煌学在全世界。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0001