孙波:聚落考古与龙山文化社会形态

#虎年有娱#摘要:史前聚落考古的丰富研究成果表明,龙山社会在家户形态、经济生活、社会分层、政体形态等层面展现出丰富内涵与重要变化。在此时期,核心家庭上升为社会基本单位的主体,并与社会和生活的诸多变化息息相关。活跃的经济活动建立在集约化之上的专业化生产和社会化倾向开始的基础之上,得到了依托于各级聚落的贸易网络(尤其是区域中心所在城市)的支持。当时社会已出现政治权力意义上的分化,社会分层在层级化的区域社会聚落层面也有着清晰反映,并且可能已经出现了相当集中的政治权力。围绕一个城市形成的区域社会在当时已普遍出现,这种社会具有比较清晰的边界,相互独立,其政体形态当为城邦。

聚落考古是考古学探索古代社会的有效方法之一,自从20世纪80年代引入中国以来,经过短暂的熟悉过程后得到迅速推广,其中基于人地关系和聚落层级的研究尤其得到重视。然而这类工作多侧重于简单地根据遗址空间位置划分群组,根据遗址面积确定聚落规模,然后进行大小排比从而得出聚落分层和社会分层,满足于推导出社会复杂化一般轨迹的普遍认识。这类研究,常常只关注到了聚落的组群倾向,很少顾及聚落空间关系中所隐含的社会关系。因此,其研究结果往往千篇一律,即都是聚落从零落到成群,从不分级到形成二、三或四级,从而进入酋邦或者国家社会,等等。这导致对不同地区社会演进规律的描述几无二致,难以反映出不同地区社会演进的细节和特点。事实上,聚落形态的考察应该是全面的,不能仅仅侧重于群组的划分、规模的比较和分级,还要顾及地理景观和区位因素,尤其是聚落之间的空间关系所映射的基层社会结构,不同层级聚落组织单元之间的组合关系,以及整个区域聚落群的结构模式。只要真正触及所有这些方面,我们就会发现聚落形态背后社会形态的细节也会跟着丰富起来,既复杂,又生动。

龙山文化时期以来相关考古材料对社会的反映出现多方面变化,其中尤以家户形态、经济生活、社会分层、政体形态四个方面具有代表性。本文拟就此展开分析,冀以窥探当时社会发展的一般状况,也就是本文所谓社会形态研究。

一、家庭组织与家户形态:血缘因素淡化

(一)墓地形态与家户形态

家户是指经济独立的家庭单位。一般来讲,家户的规模和结构对社会有重要影响,某种程度上决定了一个社会的属性。简单来说,如果一个社会中家户结构复杂、规模较大,超出个体家庭之上,类似于扩展家庭甚至家族,则其社会关系的构成会偏重于血缘性,反之则偏重于社会性。两种属性是互逆和反关联的,其间的强弱关系关涉该社会运作的形式和特点。

龙山文化时期,很可能大部分家户的形态已是个体家庭。因为在多数地区的龙山墓葬中,我们很难再见到以前那种具有一定规模的、以血缘继嗣群为单位的氏族或家族墓地,于聚落之中或之外独辟墓地聚族而葬的现象少之又少,代之而起的是埋在房子附近数量有限的墓葬,与生活遗迹组合构成聚落内的功能单位。

据不完全统计,迄今发现且可见于已发表材料中的龙山墓葬数量加起来也不及王因一个遗址。而且,这些墓葬发现于近30处遗址中,最多的三里河(98座)、呈子(87座)、两城镇(80多座)、尹家城(65座),不仅没有一处超过百座(两城镇和尧王城加上最近两年没有发表的发现,可能已超过百座),超过50座的也只有上述四处。实际上,无论就聚落数量还是规模而言,龙山文化都要远迈大汶口文化。按常理,其墓葬数量也应远远超过后者才合情理。造成目前这种状况的原因,我们推测或许与其丧葬风俗的迁易有关——大汶口文化以来的族墓地(指以血亲原则组织起来的以血缘继嗣群为单位的氏族或家族墓地)传统到龙山文化时期,已经基本瓦解。没有了合族人集中埋葬的墓地,通过零零散散地发现,墓葬数量自然不会多。

退一步来说,即使墓葬数量发现较多的遗址,还保存大汶口文化那种族墓地传统的也很少了,目前仅见于大范庄、呈子、三里河、旸里店等寥寥几处。其中大范庄遗址发现26座墓葬,可分为三组,排列整齐有序、随葬品丰富,时代从大汶口文化晚期延续到龙山文化早期,早晚葬俗一致。呈子遗址发现墓葬87座,可以分成东西两区、南北五组,但布局较乱,界限不清,不仅没有统一的排列规则,即使同一处墓区或墓组内的墓葬排列也并不整齐。三里河遗址发现迄今规模最大的龙山文化墓地,一共98座,分布在两个发掘区,其中Ⅱ区只有12座,较为分散;Ⅰ区非常密集,多达86座,除北部3座一组外,南部集中了83座。南部这些墓葬虽然可以看出也是按照一定原则排列的,但有些混乱,尤其是中部区域叠压打破关系复杂,边缘区域零散孤单,整体布局远不如相同位置上大汶口文化阶段墓地来得整齐统一。旸里店龙山文化石棺墓,共计15座,分处两个小山头上。其中名为小北山的集中了14座,略成一处小规模墓地,可分两组,北面的9座布局比较整齐,南面5座稍乱。

上述四处龙山文化墓地的共同特点,一是都处于大汶口文化与龙山文化衔接最为紧密的山东东部亦即苏秉琦所说的昌潍临沂和胶东地区,并且都是与居址分离的独立墓地;二是墓地的使用除呈子外几乎都是从大汶口文化晚期或末期阶段开始,并一直延续到龙山文化早或中期,但未见延续到晚期者;三是墓地布局除大范庄外,普遍已失去大汶口文化阶段那种整齐的面貌,变得凌乱。这些特点告诉我们,龙山文化阶段虽然仍有部分地区部分遗址延续大汶口文化的埋葬习俗,保留着族墓地传统,然而亦不复当年整齐划一的形态,过去那种可以反映个人在血缘继嗣群中坐标位置的埋葬习俗,已经普遍弱化进而废弛了。

族墓地习俗废弛的更有力证据在于,目前的考古发掘证实大部分地区龙山文化已无族墓地的踪迹可寻,甚或一点略具规模的墓葬分布区都难以见到。就是那些处于传统维持较久的鲁东地区,著名遗址如两城镇、尧王城、东海峪、丹土、藤花落,也没有发现这种独辟墓地聚族而葬的现象。因此有理由相信,族墓地即使在鲁东一带亦属特例,社会上普遍开始了埋葬制度的变革。

然而仍有发现较多墓葬或发掘面积较大的遗址,需作进一步申述。尹家城发现65座墓,基本遍布整个发掘区,墓葬分布图上有63座,可分成至少7组(其中14座的3组,11座的1组,4座的1组,3座的2组)。超过10座的墓组中墓葬大多相对集中,也有南北向的墓列,由于数量有限,只能归结为小规模家族墓地,或者类似大汶口文化晚期的扩展家庭墓地,余者数量没有超过5座的,可能只是附近生活遗迹的附属,属于小家庭的埋葬之处。整体上看,这些墓葬排列并不整齐,相互间叠压打破的较多,其中超过一半的都与同时期生活遗迹存在地层上的直接关联。看来,这批墓葬并没有独立于生活区之外,自成单元,而是与生活设施组合起来,构成聚落内一个功能单位。

发掘面积超过3000平方米的西吴寺遗址,只发现9座墓,十分零散,形不成墓地。这些墓葬中,除M4、M5、M8外,余者都和其他遗迹诸如房址、灰坑、水井等混处,看来也像尹家城小型墓组一样,居葬相随,代表了聚落中一个功能单元。此类现象在鲁西、鲁北地区普遍存在,包括大汶口葬俗保持得最完整的鲁东沿海地区也不例外。但西吴寺遗址(其中有大量的生活遗迹,仅灰坑就有300多座)发掘面积与墓葬数量之间巨大的反差,还是暗示发掘区之外可能存在类似尹家城那样的墓组,应该为扩展家庭或者小型家族所有。

(二)居址形态与家户形态

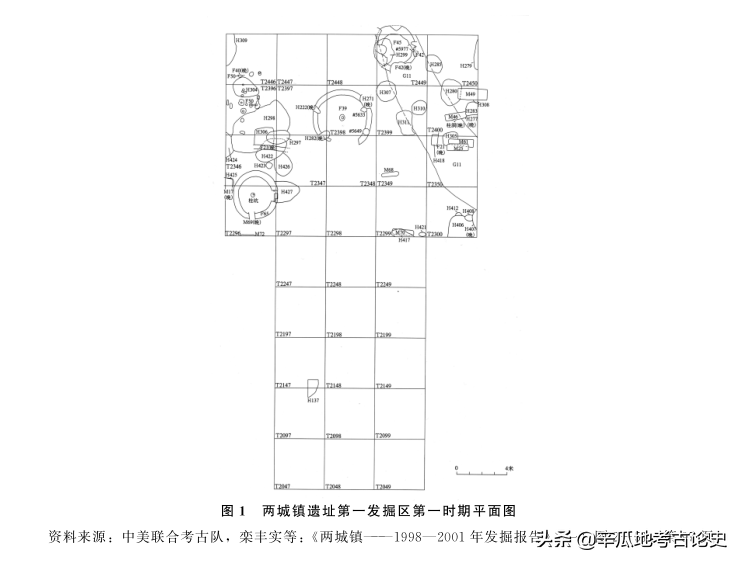

由上可知,整个龙山文化时期族墓地已不再流行,那种位于居址中与相关房址形成功能组合的少量墓葬或者小型墓地,成为当时葬俗的常态。在这点上,东海峪、尧王城、两城镇都有典型例证。尤其是最近发表的两城镇遗址发掘报告,生动展现了当时聚落内部基本功能单元中墓葬与生活遗迹的对应关系及其变迁的轨迹。这样的生动展现就发生于两城镇遗址第一发掘区,发掘者根据地层关系,围绕着房址的兴废将聚落的变迁过程划分为八个时期。

其中,第一时期发现4座房址和7座墓葬。发掘报告将这些遗迹现象分成两个阶段:首先是F50建造于区内西北部,与之对应的墓葬是偏东而处的M25和M61。F50废弃后,在区内中部略偏北修筑了F39,南面门前有一片室外活动面,一段时间之后修建了F65与F45。F45位置较偏,属于另外的单元。F65门向东,与F39共用室外活动面,两者共存了相当长一段时间,显然关系密切,属于功能相近的单元组合(图1)。

与F39和F65对应的墓葬有5座,非常零散,只有M46与M49相邻,又与F45更近,应该存在更直接的关系。因此,可能与F39和F65这一生活单元有关的只剩下M72、M70和M68。这3座墓葬并没有集中在一起,基本围绕着室外活动面的南、东外缘分布,房址背面的西、北两个方向并没有墓葬发现,也暗示了它们与F39、F65之间的相关性。

从聚落功能的角度看,除了上述独处的房址(F50、F45)外,共用室外活动面的F39与F65似乎也可以确定为一个完备的单元,因此下面的讨论也是以之为例进行的。F39、F65都有灶,因此都是独立的生活单位,这样结构和规模的房址对应的应该是一个核心家庭。其中F39面积超过17平方米,F65面积较小,不到12平方米,暗示其家庭规模或存差异。有趣的是,作为后起者的F65虽然也有灶,却依然与F39共用一个室外活动面。如果我们将F65理解为F39家庭成年儿子婚后的小家庭,也是顺理成章的。

类似F39与F65这样的组合,在后来的第三(F62与F63)、四(F61与F60)、五(F54与F59)时期均有发现,只不过空间上都是并列关系,已没有明显的主次之分,且都有灶址发现。因此它们的组合关系也就失去了经济上的意义,应属各自独立的家户。实际上单就F39与F65来说,也未必同属一个家户。因为两者同样都有长期连续使用的灶,说明它们也是分伙的,经济也应该各自独立,事实上也就是两个家户(在这里我们看到,经济独立是家户的一项基本特征)。所以发掘者认为两者的组合应为当时的一个社会基本单位,是很值得怀疑的(关于社会基本单位,我的理解也就是家户)。

与两城镇类似,只是由于发掘原因无法揭示更多细节的尧王城、东海峪,也存在这样房址与墓地的组合。东海峪遗址文化遗存分3层:其中下文化层没有发现房址,有墓葬2座;中文化层发现5座房址和1座墓葬;上文化层发现4座房址和15座墓葬。正如发掘者认识到的那样,3层墓葬基本与3个文化层同时。从发表的分布图来看,几乎每座房址附近都有墓葬。虽然简报没有提供每座房址和墓葬的具体层位,很难遽断它们的对应关系,但其间的关联性显然是不言而喻的。

再来看看尧王城,这里房址与墓葬之间的对应关系更加明确。尧王城1979年的发掘共发现6座房址和39座墓葬。表面上看,除F5与F6外,空间上每座房址都有一些墓葬相对应,其中F1对应的墓葬数量达到20座,F2对应8座,F3和F4之间11座。然而,实际情况远为复杂。因为除F1—3层位相同外(同属3层),F4—6层位各不相同(分属6、4、7层)。简报中并没有报道墓葬层位,所以不能断定这些墓葬就一定与空间上相近的房址存在必然联系。不过从常理推测,这些特定的房址和墓葬由于位置和地层上的相近还是应该存在对应关系的。显而易见,F1南面和F3—4之间的墓葬方向并不相同,且这些区别又有清晰的规律可循:F2对应的墓葬皆南向;F1对应的除南向的13座外,还有5座东向的、2座西向的;F3—4之间除7座南向的,还有4座西向的。上述墓葬,基本上都是南向的打破东西向的。看来南向的墓葬层位较晚,而F1—3层位亦较晚,并且F3南侧南向墓葬也打破属于更早的6层的F4。据此可以判定F1—3对应的应该是其附近的南向墓葬,东西向墓葬可能属于层位更早的房址——如F4与其北侧的M36、M39、M42、M43。F1南侧东西向墓葬对应的房址可能位于发掘区外,也可能发掘时没有识别出来。

前述几处遗址代表了目前龙山文化最重要的考古发掘,其中揭示了一个普遍现象:龙山文化时期居址与墓地往往组合在一起,不再分开,形成聚落内的一个功能单位。大汶口文化时期在遗址某处专辟墓地的做法已较少见,族墓地迅速衰落。究其原因,核心家庭的规模和稳定性局限是最主要的。即使在扩展家庭中,由于私产的张力,成年子女也很难保证长期不分家。这样的核心家庭和扩展家庭人口有限,墓葬自然不会太多,当然就没有开辟独立墓地的主观需要了。

另一个原因也许与土地所有权的变化相关。随着家户形态转变为核心家庭,土地所有权也随之转变为家庭私有,这样即使家族组织或者还剩下一个外壳,但大部分已经没有了土地等族内公产,也就没有了可以容纳族人共同安葬的空间,大家只好改变习惯,以核心家庭为单位下葬,族墓地自然也就消失了。同时,核心家庭规模较小导致稳定性先天不足,土地所有权也就容易变更,因此人死后不能随便埋葬,最好就葬在自己的房屋附近或院落内。

以上分析表明,核心家庭已是龙山文化时期社会家户的一般形式,扩展家庭作为家户并不常见,遑论规模更大的家族了。作为扩展家庭来讲,虽然我们不能断定这类大汶口文化晚期普遍的家户模式在龙山文化时期已完全消失,但种种迹象表明这时期扩展家庭并不稳定,很容易分解为多个核心家庭。翻检两城镇第一发掘区八个阶段聚落形态的变迁,足以证明这个判断。况且,这已经成为龙山时代整个史前中国的共同趋势。

然而,我们并没有理由排除三里河、呈子、大范庄、旸里店遗址的发现确实反映了家族存在的可能。果如此,则龙山文化时期有些地方仍有家族组织残留了下来,虽然已处于风雨飘摇之中,但至少还有族产地,从而得以保留族墓地——这一家族组织的象征。我们看到,这类地方多位于鲁东特别是鲁东南沿海一带,是大汶口文化习俗继承最为充分的地区;换句话说,就是从大汶口文化到龙山文化社会转变最不彻底的地区。

作为实体,家族还可能是某些富有家庭保持财富的一种手段。他们害怕分家导致财富散失,阻止成年已婚儿子单独立户,故得以繁衍成扩展家庭甚至家族。在当时这应该是普遍现象,因此今后在遗址中发现类似尹家城那样的墓葬集中的小型族墓地,不该太奇怪。

随着家户核心家庭化和家族组织的废弛,可知在龙山文化的社会生活中,和个人有直接关联的血缘圈子已经大为缩小,每个人的社会身份和地位已不像大汶口文化阶段那样主要凭借血缘脉络来确定,而是可能更多地与个人的经济实力和能力、事功挂钩。如此一来,在社会关系重组过程中血缘关系的作用就会减弱。我们看到,与血缘色彩淡化同步,大汶口文化阶段与祖先崇拜相混杂的宗教传统此时也发生改变,敬祖崇祀厚葬奢靡的风气减弱,社会生活普遍世俗化。由罗圈峪、司马台等遗址的发现看,天地山川祭祀这类能够跨族群笼罩人心的宗教活动开始活跃,思想观念的变革肯定也为社会的变革准备了条件。

二、经济形态:专业生产与多层次复杂贸易网络

(一)经济生产的分工与专业化

经济活动是维持社会运行的基础,是奠定社会基本形态的重要因素。相比以前,龙山文化时期的社会经济活动远为丰富和活跃,除了作为基础的农业获得极大发展之外,有证据显示经济领域内的专业化程度也达到了空前高度,与之相适应,还建立起多层次的复杂贸易网络。

龙山文化时期社会经济的发展在农业上体现得尤为突出,当时的农业生产可能已经达到了精耕细作的集约化程度,其中稻作农业的大范围推广,不仅带来了显著的粮食增长,养活了更多的人口,同时由于水稻种植这种程序化的农业方式,也带来了文化上的潜移默化,社会管理向精细化转变,是龙山文化时期社会发展水平快速提升的重要原因。这点,在鲁东南地区尤其显著。虽然农业是基础,农民是社会主体,越是基层聚落占比越大。不过,利用农闲时节进行渔猎、采集、手工生产等副业来补充生活的应该相当普遍。也不排除存在少量的专职猎人、渔夫。

在大型或中心聚落所代表的高等级社会中,农民的占比应该有所下降,甚至会少于从事手工业生产和其他行业者。但也不能一概而论,由于采取的社会治理方式不同,农业人口比重也是有差别的。比如两城镇和尧王城遗址,从经过详细调查的区域聚落形态图看,虽然两者都拥有区域内中心部位最好的土地资源,完全可以自给自足,然而两者在聚落形态上却显示出明显区别:两城镇周围有较多的基层聚落,而尧王城周围则近乎空白,寥寥可数。再来看两个聚落本身,两城镇龙山聚落存在由早及晚、由小及大的三个城圈,最大的外圈约为66.87万平方米,如果加上环壕西侧堆积,可达74万平方米。这么大的范围内基本都为文化堆积所覆盖,不见空白区。尧王城遗址已经经过两次发掘,最近一次的考古勘探和发掘发现该遗址龙山文化时期是一处巨大的环壕聚落,面积达400多万平方米,环壕内又有三个独立聚落:中心是城址,规模与最初调查的50余万平方米差不多,另两处是独立的普通聚落。环壕内,这三处聚落所占空间有限,不到100万平方米,大部分区域是没有文化堆积的空白区。

由上可知两城镇和尧王城的实际体量相若,城内居民人数应该也相近。两城镇区域聚落形态较为复杂,而中心聚落结构反而简单。尧王城则反之。两相对比可知,两城镇周围土地的耕种可能主要由其附近的基层聚落承担,尧王城周围由于缺乏基层聚落而更多地亲自担负这类工作。如此,则两城镇城内居民中从事农业生产的可能较尧王城要少。所以从区域聚落形态上讲,表面上尧王城比两城镇显示出更高的城市化水平,实际上可能却相反。比较而言,两者对农业的依赖应该也是存在区别的。

当时除了占据优势的农业聚落之外,还有一些从事专业经济活动的聚落。比如诸城西杨庄子那样以石器制造为生的聚落,还有莱州湾南岸可能属于制盐的聚落。这类专业聚落中应该几乎没有农民了,从业者以手工业工人为主。

龙山文化最大的手工业者群体主要还是来自陶石器的生产。陶器应该是龙山文化社会最大最重要的工业产品,涉及每一个人的生活。而当时已全面进入快轮制陶阶段,到中后期阶段甚至鬶、鬲和甗的袋足都已开始轮制,技术门槛已提到相当高的程度。而各地陶器形制空前统一,表明相当范围内的陶器供应可能同源,这已不是从前家庭手工业可以产生的现象。再者,无论从龙山文化陶器复杂的生产工序,还是从高成本的精致陶器生产来看,家庭工场都很难达到足够的效率从而生存下来,应该是较大规模的制陶中心或者专业工场才能产生的现象(有研究表明龙山文化陶器的生产已出现模块化趋势)。这类专业生产其用工不仅来自家庭内部,还可能来自社会上,即使增加的外来人手很少,或者只是特别繁忙时才增加人手,这样的生产模式都会产生新的生产关系——雇佣。这种新的生产方式具有家庭手工业无可比拟的组织和效率优势,自然会带来生产的扩张。

石器生产应该是第二位的手工业经济,与陶器生产一样普遍,但其专业化程度在不同情况下是有区别的。目前可以知道,临淄桐林和诸城西杨庄子都有大规模专业生产石器的迹象,其中前者由于宏大复杂的聚落结构和城址的发现,促使我们猜测石器工业可能只是其丰富多彩的经济生活中的一项,虽然这项生产已经专业化和规模化。而后者的聚落比较简单,虽然生产规模也很大,但有限的聚落内涵显示这是一个经济活动单一的专业化聚落。日照两城镇也发现石器生产遗存,但据研究还没有完全专业化,因此这里的石器生产者没有成为全职工人,而桐林和西杨庄子的石器生产者应该已经基本脱离农业成为职业工匠。

桐林遗址上遍布石器生产的孑遗,但没有发现占地范围较大的集中加工场所,因而判断这里的石器生产属于家庭工业,其产业规模可能只是靠增加生产单位的数量而不是靠扩大生产单位的规模实现的。遗址中发现的石器成品或者使用损坏的石器很少,甚至要远远少于一般遗址,暗示这里的产品更多的是用来交换。对桐林周围区域调查时,在一些遗址上发现了类似质料和形态的石器粗坯,但没有见到生产遗址常见的废料、残次品及碎屑。这些遗址距离出产石料的山区较远,石器粗胚数量有限,显然不是当地产品,很可能来自桐林。准此,则桐林遗址向外输出的产品中可能更多的是半成品,说明后者通过控制石料矿源,进而也控制了相关区域的石器生产——它向外输出的是石器生产过程中技术难度最高因而附加值空间最大的半成品,其他生产者只能进行最后的工序。这样一来,桐林控制了生产链的上游,从而也占有了大部分价值空间。

龙山文化经济门类很多,以上只是以陶石器的生产为代表来讨论当时经济活动的发展水平。我们知道,衡量经济发展水平的重要指标是其专业化程度,也就是专业经济的出现。前述分析表明,只要具备了资源、技术和社会需求,就能够形成专业化的生产,比如桐林遗址的石器工业。

形成专业生产之后,追求利润的动力会促使一些生产者提高生产技术、强化生产过程中的管理,以便充分利用人、物资源,提高工作效率,更有效地占有市场。于是经济活动中的集约化倾向开始露头,这种趋势继续发展往往会导致生产的组织和管理形式都发生变化,突破家庭手工作坊模式,以支付报酬形式招纳社会人员,在形成新的社会关系——雇佣的同时,也形成了新的生产模式——社会化的工场,从而生产得以持续和扩大。

但不是所有的专业经济都会导致社会化的生产模式,存在技术、资源以及需求和管理等多方面的门槛。其中规模虽是必要的,然而却非必然的。比如桐林遗址的石器产业,由发现来看,在这里石器制作属于家庭手工业,并没有见到规模化的专业工场。这是因为石料矿源属于整个聚落,人人可得,且石器的制作技术一般经过一定训练就能掌握,所以家家户户都可以进行生产,社会化程度并不高,这应该也是当时经济活动中的普遍现象。还有一点容易被忽略的原因,生产水平不高的情况下,参与度是社会维持稳定的重要条件。

(二)多层次的贸易网络

经济专业化和社会化的起步,促进了以城址为中心的区域社会的发展,也暗示了将不同聚落、区域和超区域社会体系联系起来的经济关系,其媒介就是贸易。发现揭示当时的陶、石器等遗物数量巨大,各地器型高度相似,这样的现象暗示龙山文化社会的经济活动空前活跃,很多产品可能都有较高的商品转化率,区域之内以及不同区域之间存在频繁的交换,方才可以造就整个龙山文化社会比较一致的文化面貌和基本同步的变化节奏。

如此活跃的经济活动须有依托于聚落实体的贸易网络,也就是市场系统,反过来,这样的贸易活动对区域聚落形态和社会甚至政体的塑造也有积极影响。下面我们从这一角度,对可能存在的市场系统及这种系统在各级区域社会的作用做一考察,以更深入地理解当时的经济和社会形态。

从聚落形态观察,龙山文化贸易网络应该存在基层的集市—区域市场(中心市场)—跨区域贸易系统三个层次。这样多层次的贸易体系,在聚落层面上的对应,尤以鲁东南沿海和鲁北地区为典型。

鲁东南沿海聚落群数百处龙山文化聚落(图2),可分为两城镇、尧王城两个区域社会单元:两者分处区域中心,外围是一些由基层聚落环绕的次级中心,构成更低一级的社会子单元。有意思的是,这类子单元的地理范围大致在方圆5公里左右,其形态与中国历代乡村社会中,围绕集市形成的基层社会单元非常相似,其功能大概也相似。

这类集市的存在是中国乡土社会中延续不断的传统。根据社会学调查,一个乡村集市覆盖的范围半径一般不超出5公里,即所谓十里八村,大约就是一个人可当日往返并有一定时间进行交易、社交和娱乐的距离,这个范围通常也是通婚或者举行祭祀、庙会的圈子。

由此可以认定两城镇、尧王城周围的那些次级中心就是一个集市,通过集市这类子单元可以形成一个大体自足的社会圈子,基本可以满足圈子内部物产交易、通婚、娱乐、祭祀等基本社会需求。在两城镇和尧王城周围这样的子单元有很多,大多占据着区域内较好的地理位置,尤为重要的是其中一些规模较大的子单元大多都处于贯穿两城镇—尧王城的地区中轴上,成为跨区域贸易线路上的节点,从而把这些小的区域中心直接纳入地区社会直至跨区域社会的贸易体系里,并由于这些区位优势而获得了更好的发展。

区域社会内部,众集市系统之上的两城镇和尧王城,作为整个区域的社会中心,应该也具备了中心市场的职能。因为首先作为城市,两者都集聚了大量人口,不仅对普通物产,而且对高等级物产也有相应需求,特别是社会上层对奢侈品的追求,共同造就了区域内规模最大、物产层次最丰富的市场。其次这里人力资源丰富,依持市场能够培养一批专业生产者,既能生产普通产品,靠效率赢得市场,也能生产高附加值产品,比如精致陶器、装饰性玉石器等靠品质来占领市场(作为礼器的玉石器其生产分配恐怕属于上层社会支配,不在市场流通)。与之相应,经济领域中的专业化和社会化得到培育,具备了效率优势,产品交换是将这种优势转化为现实利益的最直接手段。最后与市场相配合,两地作为区域中心和交通枢纽,不仅为贸易提供了货物流通的出口和通道,而且利用本身具备的社会职能(组织—管理—仲裁)和经营经验,为市场和经济活动的正常运行提供了保障。因此区域中心不仅是区域内地理、社会、政治的中心,更是基本的经济中心,是生产和交易的中心。特别是经济中心与地理中心的重合,正符合所谓经济地理学中的“中心位置论”。

跨区域的贸易在两城镇—尧王城地区聚落群中也有明确表现。我们知道该地区存在一条纵贯两城镇和尧王城的社会中轴,包括一些重要的次级中心也处于这条中轴上。实际上这条中轴就是贯穿整个地区的交通干线,跨越了两城镇—尧王城(图2),从而打通两个中心市场,形成跨区域的贸易体系。我们甚至还要看到,这条交通线南接江淮,北通鲁北和胶东半岛,不仅调节整合鲁东南沿海的地区经济,也是本地与外界沟通的途径,从而为更广泛的社会整合创造条件。类似的市场体系在鲁北地区有更加明确的体现,就是连接城子崖—丁公—桐林—边线王的经济走廊。这条经济走廊在鲁北地区社会内部整合中发挥了重要作用,并突破了区域限制,沟通海岱与中原,将鲁北地区纳入整个龙山世界中,并成为其中重要一极。在这个过程中发挥至关重要作用的,应该就是伴随这条经济走廊而行的跨区域贸易。

由上可知,基层集市、中心市场、跨区域贸易在不同层次社会单元的整合中所起的作用是不同的。集市主要限定于基层的聚落圈,也就是两城镇地区围绕次级中心形成的社会子单元,有点类似今天的乡镇,只是具体而微罢了。中心市场则是一个区域社会的中心,其功能与基层集市相像,然覆盖的范围要大很多,流通的物产丰富很多,管理要复杂很多,也是促使区域社会和政体发展的主要动力之一。通过中心市场可以更方便地牵动很多基层集市,有效地将它们纳入分级的市场网络之中,从而串联起整个区域社会。跨区域贸易没有单独的市场系统,依附于多个中心市场并将之连接起来,甚至还要渗透到基层集市,推动跨区域社会单元(政体)之间的联系,这种联系虽然是以经济为基础,但可以衍生出风俗传统、语言习惯等文化层面的深度交流,加上人员流动和联姻,甚或造成相似或共同的族群意识,为政治层面的联合、结盟准备了条件。研究显示,龙山文化时期这样的跨区域经济体至少存在于鲁北山前地带和鲁东南沿海地区,有迹象表明那些已经普遍形成区域聚落群的地区,如鲁西和鲁中南汶泗流域等,经济活动也十分活跃。或许,这暗示龙山文化社会在经济层面的整合度要高于政治层面。

三、聚落分层与社会分层:金字塔型社会结构

龙山文化的社会分化,是始于大汶口文化同一趋势的延续和结果。海岱地区史前文化虽然经历了种种转折,屡受外来冲击,甚至一度改变了其社会进程,但总体上还是沿着自己的轨迹发展下来的,社会财富得以持续积累,经济文化累积效应在社会蜕变过程中发挥了重要作用。因此,龙山文化社会的分化主要也可以看做是社会发展的自然趋势和结果。

关于龙山文化的社会分层,已有不同论证,大多都离不开对墓葬的分析。原因很简单,因为古代的社会分化总是在墓葬中有着最为直观生动的反映,不仅是墓葬的形制、规模、随葬品的质量数量,社会身份象征物、葬仪形式更是和社会等级直接关联的。海岱地区史前墓葬,尤其是大汶口文化和龙山文化两阶段,对此也有生动的体现。比较两个阶段的高等级墓葬,会发现其同异之间所展示的继承和发展还是相当明确的。

从清理还算完整的尹家城遗址来看,龙山文化大墓与大汶口文化一样也没有独立墓地,但都存在大墓相对集中的现象。相比起来,前者墓地规模更小,排列的规则性下降,往往与居址混在一起,独立性更差,血缘的色彩更为淡漠。

除了规模进一步放大之外,由尹家城和西朱封遗址来看,龙山文化墓葬的棺椁制度更加完备,普遍出现了双椁和器物箱,形制也更加规整,重要器物多有特制的木箱盛放。

龙山文化随葬品组合仍然延续了以陶器为主展示生活场景的世俗风气,但数量远远少于大汶口文化,精美程度则远胜之,实用器普遍代替了明器,成对成套的更多见。作为权力信物的玉石钺和刀,无论出土数量还是出土概率都是锐减,并向大墓集中,因而器型也更加规整精致,新增加了成套的弓矢、鼍鼓或其替代者——鳄鱼骨板。凡此种种,表明龙山文化社会权力的表现形式较大汶口文化发生了改变,越来越高级,越来越集中。

随葬品的减少,意味着龙山文化墓葬中助葬、助祭、馈赠品数量亦大为减少,表明此时一般情况下,参与丧葬活动的圈子缩小或者仪礼有所简化。然而大墓中的情况有些特殊,想来这些人无论是血亲圈子还是社会圈子都远比一般人要大,参加丧礼的人数肯定不少,仪礼或许更加复杂,之所以其墓葬中助葬、助祭、馈赠品数量不多,可能是受到了限制。这种限制或许与前述提到的权力形式的改变有关。

上述种种综合起来可以看出,大汶口文化阶段社会权力主要来源于血缘背景下的族群支持,因此需要利用各种场合频繁地举行宴飨活动,以获得更多拥戴,所以要在随葬品中罗列成套的酒食器。而龙山文化社会中血缘关系可能已不再是社会权力的主要来源(当然,社会最高统治者和英雄人物有些特殊),社会权力的获得和维持与个人职业、能力、财富、社会关系等非血缘因素的关联性越来越密切,所以随葬品中与宴飨有关的器具大为减少。

然而有学者认为,龙山文化墓葬资料显示了社会分化仍然没有摆脱血缘纽带的束缚。但其立论所据资料主要是三里河、呈子、尹家城等较多保留家族墓地传统的遗址,血缘色彩当然较浓,而同时期更多的遗址中这种传统已经中断,有的遗址虽然还勉强保留了一点,但实属孑遗,在其映衬下,血缘传统的没落更加明显。因此我们曾说龙山文化时代应是一个特殊时代,社会关系中血缘的作用不仅远逊于大汶口文化时期,甚至与商周时期相比,似乎也要淡化很多。所谓的“血缘等级制度”适用范围肯定大大缩小了,也许只保存于社会上层少数豪族世家中(所以尹家城遗址龙山文化大墓所在墓地墓葬数量一般较多)。普通社会里,核心家庭已成为基本单元,基于血缘的家族制度可能还存在,但多已不复为经济上的实体,随着社会关系中血缘影响力的下降,为超越族权之上的公共领域预留出了新的空间。

龙山文化城防设施、道路、大型建筑的发现明显增加,而且无论规模还是工程技术,都远迈前代,说明社会活动中公共事物开始占据优势。这类公共事务为那些有能力、威望和资本的人,在社会中出头提供了机会。当然,其中占据首要位置的是这些人为公共事务出资的能力,也就是所谓“预付资本”。虽然预付资本可由威望、能力来兑换,但主要的还是财富来得更实际些,也更能得到社会认可。因而从这一角度观察,财富分化确实一定程度上可以代表社会权力分化的可能性。

虽然论及社会分层,墓葬资料往往最为重要,然而实际上我们很难知道墓葬能否直接反映社会身份、地位或权力。过去对此讨论仅仅以随葬品的多寡优劣作为衡量标准,局限性显而易见,因此才有了社会身份象征物、葬仪与社会权力来源的进一步追究。我们知道,古代社会的复杂化对应的是社会上层层级分化趋势的加剧,也就是说,社会上层权力结构层级越多,社会管理运作的程序就越复杂和规范,社会形态就越高级。而墓葬在这个方向上的研究目前仍有不足之处:史前墓葬中社会等级的身份象征物和仪式规范,由于模仿、攀比和难以明确的原因,导致等级的区分并不能总是与社会分化分层直接挂钩。现在,这个缺憾可以从聚落形态的研究中得到一定程度弥补。因为通过聚落的分层,确实可以反映社会权力的分级。这一点,前述贸易系统与聚落形态的对比分析中其实已露端倪。下面通过区域社会聚落间的空间地理关系的分析,来讨论龙山文化聚落分层和社会分层的关系。

承前,龙山文化市场系统中的基层集市和中心市场,在聚落层面都有生动的对应。其中集市对应的是次级中心,中心市场对应的是区域中心。显而易见,上述对应的两端都具有层级化的特征,其分化具有关联性。前者从集市到中心市场,无论交易的物产还是交易者、涉及的范围以及社会影响力都是逐级提高的;后者从次级中心到区域中心,社会层级也是逐级上升。

因此,据上可以将这类以两城镇为典型代表的区域社会,从聚落层次上分为三级:基层聚落—次级中心(集市)—区域中心(中心市场)。从社会控制和管理上讲,这样的区域社会具有区域中心—次级中心和次级中心—基层聚落两个行政层级。从社会阶层讲,则可能存在四级:区域中心管理层—次级中心管理层—基层社会管理层—基层社会成员。应该注意到,这里的分层是基于社会的组织与管理也就是社会权力来讲的,不同于纯粹财富分化基础上的社会分层。

从各地出现的牺牲、乱葬、人牲奠基等现象推测,当时社会还存在一些身份低于普通社会成员的人,或为依附于他人的奴婢、奴隶,或为失去人身自由的战俘、刑徒等,虽然数量可能不多,但非常重要,是社会上层得以建立和维持的重要条件和结果,也是社会分化的重要表现。可以算作第五层级。

承上,从社会权力来看龙山社会可能存在五个阶层,除了最底层外,上面四层人数由下到上是依次呈几何量级递减的,整体上这样的社会结构可以称之为金字塔型,而最下面的第五层则被埋入社会表层之下,做了复杂社会的奠基。注意这里社会分层的依据是其社会权力的大小,主要和身份、地位有关,和财富的分化并没有直接联系。这种从聚落分层间接推导社会分层的方法,在逻辑上是自洽的,不足之处是目前的工作还难以给出充分实证。幸亏一些重要的考古发现,揭示那些重要墓葬和建筑几乎都集中于高等级聚落中,基层聚落不说是那种高等级大墓,就是次级的中型墓葬也几乎没有,遑论高等级建筑了。此已成普遍规律,可为从聚落分层到社会分层逻辑关系的另一明证。

既然如此,那当时到底有没有产生“王”这一社会权力集中的最高形态?要回答这个问题,可以从两个方面来讲。首先,最能证明龙山文化社会已经产生王的直观材料,是西朱封、尹家城遗址发现的最高等级大墓。严文明先生认为应该是王墓,历来的研究者其论述也多不出此范畴。张弛在考察大汶口、陶寺、龙山文化大墓的基础上,对其葬仪进行了比较研究,认为龙山文化大墓与大汶口文化相比并没有实质性的改变,而且与陶寺文化一样没有独辟殷墟那样的王陵区,所以还称不上王墓。不过同文中他又引用栾丰实的观点,推测龙山文化还应有更高等级的大墓没有发现,似乎暗示也不排除存在更高等级的权力形态。

问题是社会发展并非总是一条上升的直线,从史前到商周再到战国秦汉,未必都是严格地按照单线进化论的模式,沿着由简单到复杂、由低级到高级的“古国—王国—帝国”这条轨迹从一而终的(类似说法还有邦国—王国—帝国,或者中间加入一个方国阶段等)。商周两代政体就存在巨大差距,明确来说,对于王畿以外的地方社会的治理,相对于周,商更像帝国,或者说商的管制更加直接。因此商周王权的形态也不是一样的,那就更不能以之为标准来定义史前的王权形态了。况且西朱封大墓不仅具有超大的规模和精美的装饰品及陶器组合,还首次具备了类似后世的复杂棺椁制度、最高等级的玉刀玉钺、成套的弓矢、鼍鼓等,无论是身份地位的象征,还是权力形态的象征,一应俱全,且达到了史前社会的最高等级,其卓然不群的气势或许就是对王权的暗示。

对此还有一个虽然间接曲折但不失启发性的线索——发生于大汶口文化与龙山文化之交的两城镇地区社会中心的转移。丹土在大汶口文化晚期成为两城镇地区的区域中心,龙山文化早期阶段随着两城镇的崛起,中心地位被后者取代。这个现象有两点颇耐人寻味:一是两者距离很近,直线不过3公里(图2),无论是地理环境还是区位条件,都没有明显区别,看不出区域中心转移的必要;二是虽然区域中心的职能被取代,但丹土并没有随之衰落,而是伴随着两城镇的发展城市规模也在持续扩大,且扩展的节奏基本同步。如何理解这一现象?一般认为丹土类似商周时期的宗邑,虽然地区社会的政治军事经济中心职能被两城镇取代,但宗教职能还在(丹土发现大量玉礼器,可为其宗教职能之证据),故得持续发展。

不过,我们还可以换一个角度思考,这种区域中心的转换也许有点类似于三代时期频繁的迁都,尤与文王迁丰、武王迁镐近似,同样都是看上去意义不大的短距离徙都。究其原因,如果排除灾变战争,应该就是政治了——迁都很可能属于新的政治集团登上舞台,为摆脱旧有政治集团束缚的尝试,目的是建立新的政治秩序、树立新的威权。这样说来,从丹土到两城镇的区域中心的转移,实际上是一个政治事件的结果,与后世一样,背后折射的往往是政治强人的个人意志。而能够决定迁都——先秦文献明确记载需要询之国人的大事——的政治强人,肯定是相当集权的人物,某种程度上可以将自己的意志强加于反对者之上(巧合的是这个事件正好发生在大汶口文化与龙山文化之间的转折点上,背景十分耐人寻味)。所以,我们假设他在政治上已经初具后世人王的形格,似不为太过。

四、政体形式:相互独立的城邦社会

龙山文化政体形式可通过以城址为中心的区域社会来讨论。在这样的区域社会中,围绕着城址在一定地域内形成独立的社会实体,其覆盖范围,以两城镇和尧王城衡量,约在数百到1000平方公里左右。其中,城址既可以像两城镇和尧王城那样不仅是区域内的社会中心,也是地理中心;又可以像城子崖和桐林那样主要作为社会中心,地理位置上则不一定处于中心。聚落形态上前者表现为向心式布局,后者为沿河道排列的线性布局。这类区域社会虽然皆自为单元,互不统属,但往往成组分布,中心城址按线性排列。其典型者如鲁北地区由西向东一字排开的城子崖—丁公—桐林—边线王(图3),还有鲁东南沿海地区的两城镇—尧王城。

下面分别抽取上述两种聚落形态的代表两城镇和城子崖为例,分析龙山文化社会的政体形式,也就是区域社会所代表的政治实体形态。

两城镇聚落群坐落在日照沿海两个盆地中北面的一个,面积约700余平方公里,盆地内一南一北分布着潮河与白马河两个主要水系,汇集四面来水,于盆地东面并行入海。无论从地理上还是聚落形态上来看,两城镇地区皆自成单元,因而社会层面上也是一个单元,是一个社会实体,同时也是一个政治实体,有其政治组织和治理模式。如果仅从聚落规模(面积)衡量,主要基于调查资料,两城镇聚落群可以划分为三或四个聚落等级,形成所谓中心—次级中心—基层聚落的垂直差序式的金字塔型等级结构,或谓之“都邑聚”的聚落模式,与之对应的应该就是分层社会了。这种主要依据规模大小直接等同聚落分层,从而讨论其社会性质的方法,是一种简单的逻辑推理,其中考虑的变量因素很少,无形中忽视了地理环境、历史传统、区位条件等不可或缺的因素。况且,作为区域中心两城镇本身就具有基层属性,直接控制着盆地中央的大片土地和一些基层聚落。

因此,要想更清楚地观察两城镇的区域聚落形态,就要在聚落分级的同时,参考环境、地理、交通等景观和区位因素,全面分析其分布规律和机制。准此,则会看到整个区域社会在空间上可以分成内外两个层次:内侧是两城镇及丹土和少数基层聚落占据的盆地中心;外侧是由其他多个次级中心(二级聚落)为核组成的小型聚落群(前面所谓社会子单元)占据的环状地带。显然,前者土地资源丰富而肥沃,靠近河流,方便耕种;后者普遍处于盆地边缘,是相对贫瘠偏狭的地方。两者之间主从形势十分明显。

虽然居于从属地位,这些二级聚落群在结构上与两城镇所处的核心区一样,在聚落—地理形态层次上是同构的,都是围绕着一个中心形成的相对独立的聚落圈子,可以称作聚落圈。如果放大来看,整个区域也可以看做以两城镇为中心的聚落圈。如此一来,就形成了多层同构的区域社会模式,两城镇直辖聚落圈与次级中心聚落圈两者在管理层次上实际是相同的,只有两城镇作为整个区域社会的中心时,才要高一层级。因此整个区域社会,实际上包含了两个层级的社会治理机制,正与前述中心市场—基层集市的贸易体系相对应。

与两城镇聚落形态不同而社会形态类似的是城子崖遗址所代表的鲁北地区。城子崖遗址处于著名的章丘古文化小区,包括以巨野河为界的章丘和历城东部,面积超过2000平方公里。区内南部和东部为山地丘陵,西北两面属于平原,发源于南部山区的巨野河、秀江河、漯河,于境内由南向北平行穿过。龙山文化时期聚落主要沿着这些河流分布。

章丘古文化小区共发现62处龙山文化遗址(图4),其中巨野河以东包括城子崖有53处,以西只有9处。显然,区域聚落与社会的重心在巨野河以东,其地理布局并不是围绕城子崖展开的,没有形成常见的向心模式。

再来看区域之内,龙山文化聚落主要集中于这些河流的中段,即今S309与济青高速之间,实际范围要远远小于章丘古文化小区的地理范围,大概不超过1000平方公里。然在此界限北端接近河流下游地带,约有十几处聚落明显摆脱了河流束缚,大体沿着济青高速公路东西向串联起巨野、秀江、漯河三条河流,照此趋势,再向东越过长白山北端就是丁公龙山文化城址了。可见这些遗址串联起来的,应该就是当时那条贯穿鲁北经济走廊的交通线。

从城子崖区域聚落分布图来看,各流域聚落分布亦不平衡:漯河、秀江河约略相当,均十余处,巨野河相比之下十分突出,集中了总数的一半,尤其是城子崖周围,占了三分之一还强,显示出强烈的向心趋势。不过城子崖周围聚落主要集中于其北侧3公里之外, 3公里之内除孙家东南、西河两处小聚落外几乎一片空白。这暗示像两城镇一样,城子崖也是拥有直属领地的。再外围,亦可见成片的小型聚落群,也出现了聚落间的不平衡现象。看来,城子崖周围的基层聚落群也存在类似两城地区的基层社会组织。这样,整个地区的聚落格局就可以表述为:中心是城子崖及其直属区域,向外是少量次级中心和大量基层聚落占据的附属地带。则本地区的聚落形态仍然呈现出“核心区—外围地带”式的二元圈层结构,虽然外围地带聚落并不平衡,东侧远多于西侧,但实际上仍然是向心的。

如此看来,和鲁东南沿海一样,以城子崖为中心的区域聚落群亦存在两级治理体制,除直接掌握的基层聚落和土地外,城子崖同时通过对小型聚落群的控制还掌控了整个数百平方公里的区域社会。

通过以上关于两城镇和城子崖区域聚落形态的分析,可略知以城址为中心的龙山区域社会在地理上就可以划分为城址—核心区—外围区三层空间结构,也是三层社会等级结构:中心为“都城”,其周围的直属区域或可称之为“畿内”,此区域之外的由次级中心控制的外围圈层或可称之为“邦土”。这样的空间地理结构,在古代文献中也有近似记载,同样强调国与野、城与邦地理格局上的二元分别,其中的畿服制度虽然散发着理想光环而难以求证,但这种多重同构同核的政治组织模式,或可为我们从聚落形态上理解龙山文化的政体提供参考。这样的区域性政体,与后来商周社会中地方政体(所谓“方国或诸侯国”)的结构和规模颇多近似之处。依照古代文献,有些学者理解其已经初具所谓国家或文明的形态了,故径称之为“国”“古国”或者“邦国”“方国”。同样,也有专家认为龙山文化时代还没有进入国家社会,政治形态上更近于酋邦。

这类独立的区域社会单元,以城市为中心,统治着周围有限的乡村社会,范围基本与现在一个中等大小的县域相当,一般在数百到1000平方公里左右,在景观上可以看做城/乡二元结构,实际是一个城市政体。其形态与古代世界普遍发现的城邦政体具有结构上的相似性。因此,笔者认为这就是城邦。

这样的聚落和政体不仅存在于中国新石器时代晚期,而且也存在于后来的三代时期,且在龙山文化时期的黄河下游已是普遍现象,后世文献所谓“万邦”“万国”, 大概就是对这一时期城邦政体林立局面的漫描,其中虽不乏夸张,但仍然可以说当时已经进入了早期城邦时代。

在这个时代中,类似的城邦政体在鲁北山前地带和鲁东南苏北沿海地区都以组群的形态存在,暗示存在超区域(城邦)的社会系统。目前来看,这种泛区域间的联系除经贸这种基础关系之外,还应该有文化、族群等更加广泛的社会联系。龙山文化所谓文化类型的分划,都要远远超出区域社会的范围,一般可跨两到三个区域社会,实际上也可以看做是对这类文化、族群层次上联系的某种反映。虽然现在还没有直接证据,也不能排除它们之间存在军事和政治层面的沟通联合、甚至形成或松散或紧密的政治联盟的可能性。只有存在这样的联合,才能导致大范围内族群的统一行动,才好解释龙山文化中晚期牵扯海岱全境的那种潮涨潮落式的文化变迁。然而即使存在文献中追述的政治军事上的联盟,也是一种临时性的权宜措施,从现有的聚落形态上无法找到一个跨越多个城邦社会的超级聚落群,也看不出哪一个城邦具有统摄其他多个城邦从而将之纳入自己政治版图的可能。因而龙山文化的政体形式就是城邦社会,政治上相互独立,而又存在密切的以经济为基础的跨越城邦之上的多维度的社会联系。

- 0000

- 0000

- 0004

- 0000

- 0002