雷雨:再醒惊天下 三星堆遗址祭祀区的考古新发现

#虎年有娱#1929年,广汉农民燕道诚、燕青保父子在三星堆月亮湾台地燕家院子门前掏沟时发现一坑约400件精美的玉石器 ,一时间,“广汉玉器”声名鹊起。1934年,华西协合大学博物馆在馆长葛维汉(David Crockett Graham)和副馆长林名均带领下,在1929年燕家院子玉石器坑地点附近进行三星堆历史上的首次考古发掘,出土、采集600余件玉石器和陶器标本,从而拉开持续90余年的三星堆考古的序幕。

90多年来,经过数代考古工作者的不懈努力,三星堆考古取得举世瞩目的成就。遗址的范围、年代、分期和文化内涵基本摸清,城址的规模、布局和演变过程逐渐明晰,1、2号祭祀坑和青关山超大型建筑基址群的发现和发掘,更使三星堆无可争议地成为长江上游的文明高地和世人瞩目的焦点。

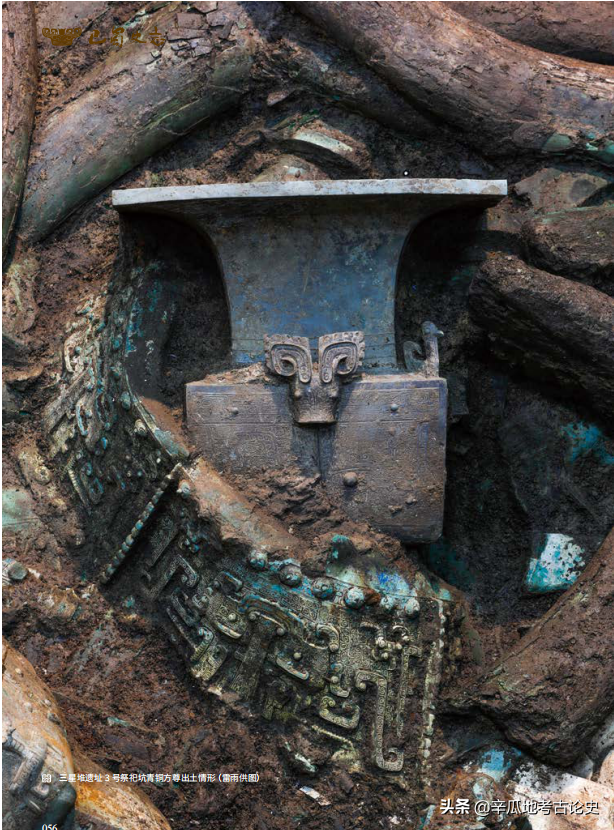

发掘现场

发掘现场

无可讳言,鉴于三星堆遗址是一个上下延续2000多年且规模巨大的都邑性遗址,现有的考古发现和发掘还远远没有揭示出遗址的本来面目。到目前为止,三星堆遗址的总发掘面积不足2万平方米,这相对于一个分布范围达1200万平方米的遗址来说显然十分有限,因此有关三星堆的很多问题、谜题乃至基础性问题目前都还没有令人满意的答案或比较明确的说法。

比如说,三星堆有一座宏伟的古城矗立在遗址的中央,那么古城的城门在哪儿?路网结构如何?有无中轴线?有人戏称三星堆是两河文明(因为三星堆遗址北临沱江支流鸭子河,遗址中部还有另外一条河流马牧坷,由西向东穿城而过),水网密布,那么三星堆古城有没有水道(水路),有没有码头?有没有堤坝等治水设施?

还有,三星堆文化拥有高度发达的青铜文明,那些青铜器是否在本地铸造?如果是,那么青铜作坊区在哪儿?

再有,三星堆既然是夏商时期古蜀国的都城,那么王陵区或权贵阶层的墓葬区在哪儿?王家祭祀区就在1、2号祭祀坑所在区域吗?像1、2号这种王家级别的祭祀坑只有这两个吗?1、2号坑的性质到底是什么?

进入21世纪后,四川省文物考古研究院带着这些疑问在三星堆遗址不间断地开展考古工作。“十二五”期间,借着三星堆考古被列入“中华文明探源工程”的契机,我们重点开展区域聚落形态的考古调查以及三星堆遗址本体的勘探和发掘工作,发现、发掘了青关山大型建筑基址群,并在三星堆城址的格局(一大城数小城)和形成过程(先小城后大城)方面取得突破性认识。

近年来,国家文物局和中共四川省委宣传部将三星堆遗址考古工作纳入“考古中国”与“古蜀文明保护传承工程”的重大项目,借着这股东风,我们再次加大工作力度,在包括1、2号祭祀坑区域在内的几处关键地点结合物探、遥感等手段进行考古勘探和小规模试掘,力图有所突破。

令人振奋的是,2019年12月,我们在1、2号祭祀坑所在区域发现3号祭祀坑的露头,后来的情形便一发不可收拾,又连续发现了其他5座新坑,正所谓“三号坑一开,好事自然来”!

新发现的6座祭祀坑按规模可分为3大1中2小,它们与1986年发掘的1、2号祭祀坑均为长方形或近方形土坑,基本形制和朝向大体一致,均分布于马牧河南岸、“三星堆城墙”与外郭城南城墙之间的三星堆台地东部,开口层位不尽相同,其中6号祭祀坑还打破了7号祭祀坑,看来它们的相对年代应是有所不同。该区域除8座祭祀坑外,还有大型沟槽式建筑和圆形坑等与祭祀活动密切相关的文化遗存,共同构成三星堆遗址祭祀区东部。

考古是文理交叉、技术驱动的学科,将成熟技术尽可能多地应用于考古来研究古代社会,已成为考古学学科发展的大趋势。

始于2020年9月的三星堆遗址祭祀区的第二次发掘,四川省文物考古研究院本着“课题预设、保护同步、多学科融合、多团队合作”原则,在发掘现场兴建考古大棚和恒温恒湿的发掘方舱,并将实验室前置考古现场;建立应急保护集成平台、出土文物保护与土遗址环境监测体系、信息提取系统和发掘运载系统;与北京大学、四川大学、上海大学、北京科技大学、中国社科院考古研究所、成都文物考古研究院、荆州文物保护中心以及中国丝绸博物馆等40余家高校、科研院所和文博单位展开合作,对数字化测绘、物探、碳14测年、环境考古、动物考古、植物考古、纺织品考古、冶金考古、玉料来源、稳定同位素分析、微痕信息检测、古DNA检测、现代仪器分析等领域的相关课题进行研究,尽最大努力将科技手段应用于考古发掘和文物保护。多学科、多机构聚力,成果初显,起到良好效果,充分展现了我国新时期考古理念和考古技术的新进步,在相当程度上代表了中国考古学的前进方向。

截至2021年5月底,6座新坑考古发掘的进展如下:

3号祭祀坑的大小、方向、器物种类、器物入坑顺序与埋藏现象都与2号祭祀坑极为相似,恰似一对双胞胎。埋藏器物丰富并不同程度地被焚烧和砸毁,已暴露出来的器物以青铜器与象牙为主,此外还有玉石器、金器、海贝等。上部主要由象牙与大型青铜器组成,下部则密集分布着中小型青铜器与玉石器。3号祭祀坑目前已确认好几件极为重要的青铜重器,包括铜顶坛人像、顶尊跪坐人像、巨型面具、大型神树、太阳形器、圆口方尊、方尊等。铜顶坛人像目前尚未完全暴露出来,但已可辨认出是一件无辫铜人用头承顶、双手举扶神坛的铜器。神坛分为好几层,每层似有4个圆柱,最下层似另有一人的双腿反向伸出神坛,形制甚为复杂怪异,系首次出现的新器形,期待早日目睹全貌。顶坛人像旁边是一株大型青铜神树,因此不排除其为神树的构件。铜顶尊跪坐人像,刚暴露出来时,所有人都不敢确定但都非常希望上面的大尊与下面的跪坐人像是连为一体的;当压在跪坐人头部的象牙被取走后,终于如愿以偿,不负众望,果真连在一起!这件器物非常罕见,初步测量通高约115厘米,下部为一个跪坐的铜人,双手中空,合握于身前,头带冠,上顶一方板,方板连接青铜大口尊。大口尊身高略低于跪坐人像,尊口至肩部有起码两种形制的龙形附饰,非常精美。此外,尊口还附饰有两个圆形小立柱,类似爵、斝的双柱,极其独特。1986年发掘的2号祭祀坑曾出土1件通高15.6厘米的顶尊跪坐人像,但像3号祭祀坑这件接近真实比例的顶尊跪坐人像则是首次发现。这件器物将三星堆风格的人像与大胆改制后的中原铜尊完美地融为一体,一方面彰显出三星堆文化与中原商文化的紧密联系,另一方面又再现了古蜀人“顶尊膜拜”的祭祀场景,折射出古蜀人独特的精神世界,极具视觉冲击力,堪称世界青铜艺术精品。顶尊跪坐人像旁边的巨型青铜面具,体量硕大,与2号祭祀坑发现的最大青铜面具体量相当,且保存比较完整,是三星堆文化的代表性器物。此外,3号祭祀坑已发现的青铜容器大多制作上乘,纹饰的精美程度似超过1、2号祭祀坑的同类器,方尊和圆体方尊均系首次发现。

4号祭祀坑的器物之上有一层平均厚度约25厘米的炭黑色灰烬,覆盖全坑:灰烬堆积以烧过的植物为主,经鉴定,主要包含有竹、芦蒿及楠木等。同时,四川省文物考古研究院与中国丝绸博物馆通过超景深显微镜观察、多光谱分析以及酶联免疫技术检测,在灰烬层里发现蚕丝蛋白,也就是发现丝织品水解物残留,这是首次在三星堆遗址发现丝绸,无疑是本次发掘最大的亮点之一。4号祭祀坑出土文物众多,包括象牙、金器、玉石器、铜器、陶器、骨器、纺织物和漆器等,但不见大型青铜器。象牙已发现40多根,满坑铺设,多为整根放入,经过焚烧后表面呈黑褐色,变形较为严重。青铜器有扭头跪坐人像、龟背形挂饰、有领璧、戚形方孔璧、戈等。金器有带饰、树叶形挂饰以及圆形箔片等,金带数量较多,近40件,多为金沙风格。玉器有琮、凹刃凿、凿和有领璧等。青铜扭头跪坐人像一共3件,造型、姿态和大小(手掌大小)几乎完全一致,铜人双手呈“合十”状,头扭向右侧,脸部特征与已发现的三星堆青铜人头像区别较大。3件铜人头顶上都连接有凹槽状铜条,已残断,现存高度约29.9厘米。此外,坑内还散布着一些形制相同的凹槽状铜条残件。因此推测它们应是一件大型组合铜器的构件,3个铜人则可能是这件组合器的支座,他们头上通过连接的铜条共同顶着某种东西。已有学者大胆推测这件组合型铜器很可能为屏风,如是,那将非常令人震撼,即便后期不能修复起来,单凭这3个小铜人前所未见的姿态和独特的面部特征,也不失为本次发掘最大的亮点之一。

5号祭祀坑埋藏文物以各类材质的残片和珠饰等小件器物为主,十分零碎细小,焚烧和“毁器”行为较其他坑似乎更为严重。坑内埋藏有不少圆形穿孔的金箔片,从其较为有序的排列方式来看,可能为附着在衣服上的装饰,数量较多的穿孔珠饰则可能为璎珞构件。截至目前,5号祭祀坑已提取各类文物140余件,包括象牙及象牙器、金器、玉石器和铜器等,以残重280克左右的大型黄金面具、鸟形金饰最为重要。部分象牙器残片上雕刻有云雷纹、羽翅纹、弦纹等纹饰,十分规整、精细,部分纹饰线条宽度不足50微米,看来古蜀人的微雕艺术也是相当了得。

6号祭祀坑西侧发现1件保存完整的碳化“木箱”,为三星堆遗址首次发现,估计来头不小。“木箱”长1.7米、宽0.57米、高0.4米,四周侧板板痕保存完整,内侧涂有朱砂,但已完全碳化。“木箱”内的南半部现已清理,除已检测到丝织品的残留外,未发现肉眼可见的遗物或是人骨等与墓葬有关的迹象:但在“木箱”北部西侧板与底板交界处出土一把玉刀,色泽艳丽,制作精美,填土中还发现少量铜器、玉器、石器、陶器和木器等遗物。为穷究“木箱”内可能盛装的物品,我们在精细发掘的同时,运用各种科技手段对“木箱”内的土样进行全面分析,以寻找有机质和无机质文物的线索,目前相关检测仍在进行中。老实说,我们非常希望有丝绸、织物、皮毛或肉类等物质被检测发现。“木箱”类的遗存为三星堆遗址首次发现,其功用目前尚无法知晓。

7号祭祀坑西北部因被6号祭祀坑打破占压,进度稍慢,目前刚发掘到器物层。象牙层开始密密麻麻大面积暴露出来,较为完整的象牙已发现60余根,象牙层间隙的有些地方已开始露出铜人头像,填土中还出土少量金器、铜器、石器、骨器和陶器等遗物。

8号祭祀坑目前正在清理灰烬层,这层灰烬堆积可能是仪式活动后将部分器物砸碎并焚烧后形成,主要由木炭、骨渣构成,其间包裹大量器物和器物残件。目前按考古编号已提取3800余件(片),器类主要有铜器、金器、玛瑙器、玉器、石器、陶器等。较大型的青铜器多被有意识地打碎,碎片主要来自于青铜神树。中小型的青铜器主要包括铜人头像、铜面具、铜跪坐人像、铜“鼓”、铜铃、铜贝、铜戈等。玉器主要包括璋、戈、斧、凿、管以及大量玉珠等。石器中的一件大型石磬极为珍贵。在灰烬堆积中还散布着不少金器,部分可辨是黄金树叶和穿孔圆形金箔片。此外,在部分铜器残件表面还发现未完全燃烧的纺织物残片。目前8号祭祀坑灰烬层以下的黄色沙土堆积已部分显露出来,同时开始暴露出多根大型象牙,表明沙土堆积之下应当掩埋有较为完整的大型青铜器,这也与前期的电磁探测数据相吻合。截至目前,8号祭祀坑最大亮点为一件长100厘米、宽52厘米、厚约4厘米的石磬(残),或为中国目前发现的最大的一件石磬,这也是三星堆遗址首次发掘出土大型石磬。此外,8号祭祀坑填土和灰烬层里发现的大量红烧土块也值得关注。这些红烧土块不少是成形的,颇有些砖块的模样,根据三星堆遗址青关山土台大型红烧土建筑基址的发掘情况判断,它们应是属于某高等级建筑的墙壁或墙基残块,而这种往坑内倾倒大量建筑垃圾的现象不见于其他7座祭祀坑,因此对于8号祭祀坑性质的判断至关重要。

三星堆遗址祭祀区的第二次发掘,成果颇丰,亮点频出,一方面使我们得以对三星堆祭祀区的空间格局和要素构成有了进一步了解,另一方面高等级文物尤其是新的器型不断涌现,令人振奋。因此,本次发掘即便是初步成果,已进一步巩固了三星堆作为古蜀文明中心都邑在长江上游乃至西南地区文明高地的地位,在相当程度上充实和拓展了三星堆文化,尤其是三星堆文化繁荣时期的内涵。新发现的青铜顶尊跪坐人像、顶坛人像、扭头跪坐人像以及大型黄金面具等器物,无一不再现了古蜀文明的独特性和创造性,而铜尊、铜罍、玉琮、玉璋以及铜器纹饰等则是古蜀文明与国内其他地区密切交流的见证,其中铜尊与长江流域同时期的同类器特征相似,是南方系青铜容器和长江文化的生动体现;铜罍、玉璋、玉琮以及铜器纹饰等都能在中原地区找到祖型,是古蜀文明与中原地区频繁交流的有力物证。这些成果,更进一步确立了古蜀文明作为中华文明重要组成部分的地位,为研究中华文明“多元一体”的起源、发展和形成过程提供了不可多得的实例。

铜扭头跪坐人像

铜扭头跪坐人像

(本文载《巴蜀史志》2021年第5期“聚焦三星堆”专刊)

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0001