考古学人:柴尔德与中国考古学

中国文明是如何起源的?

发源于本土还是来自西方?

中国文明是一元还是多元?

……

这一系列围绕“中国文明起源”的问题,自20世纪80年代以来,一直都是中国考古学界热议的话题。它不仅是一场学术争论,也是关系到民族自信和身份认同的重大议题。

要回答这些问题,我们首先要搞清楚什么是“文明”,什么是“中国文明”。本文要介绍的这位西方考古学家,便是一位深刻影响了“中国文明起源”大讨论的学者。

戈登·柴尔德(Vere Gordon Childe),文化历史考古学的开创者,西方马克思主义考古学的代表人物,有生之年在世界上被引用次数最多的澳大利亚学者。他出版过26本书和240多篇学术文章,研究内容涵盖欧洲、亚洲和近东史前史。

他利用文化-历史考古学方法,将考古学研究由“时间”扩大到了“空间”,取代了西方考古学的进化考古学范式。他对考古学文化的定义,直接影响了中国考古学理论的形成与发展。柴尔德对于“新石器革命”和“城市革命”的论述为西方考古学带来了崭新的视角,同时也对中国的考古研究产生了重大影响。

马克思主义始终是柴尔德学术研究的理论源泉。他对史前文明的研究和解释植根于他的唯物主义史观,尽管具有一定的时代局限性,但他仍然是一位伟大的、富于开创性的马克思主义考古学家。

活跃于左翼运动的考古学家

戈登·柴尔德(Vere Gordon Childe)

戈登·柴尔德(Vere Gordon Childe)

眼镜、烟斗、艳丽的红衬衫,爱开玩笑又十分内向,柴尔德似乎是一位“怪人”。他曾将共产主义报纸散落在自己的办公室,以戏弄他的保守派同事。虽然有人认为柴尔德难以相处,但独特的个性让他在学生中颇有人缘。

柴尔德出生在澳大利亚的一个英国人家庭。在悉尼大学获得古典学学位后,他前往英国牛津大学攻读人文学科。在牛津的王后学院,柴尔德先是继续学习古典学,之后又在约翰·迈尔斯(John Myres)和亚瑟·伊文思(Arthur Evans)的影响下,将兴趣转向了史前考古学。在牛津大学就读期间,柴尔德热衷于社会主义社团活动,并与之后创立了《劳动月刊》的达特(Rajani Palme Dutt)成为好友。因此,他被军情五处监控。

左:《劳动月刊》,英国共产党刊物,于1921年6月-1981年3月出版。右:达特(Rajani Palme Dutt)

左:《劳动月刊》,英国共产党刊物,于1921年6月-1981年3月出版。右:达特(Rajani Palme Dutt)

1917年8月,柴尔德回到了澳大利亚,并投身于左翼政治活动中,多次参加社会主义和反战运动,受到了澳大利亚军事情报部门的监控。1917年11月,柴尔德获得了悉尼大学圣安德鲁学院的教职。与此同时,他积极地参加澳大利亚反战民主控制联盟(Australian Union ofDemocratic Control for the Avoidance of War)的活动,并担任联盟的助理秘书。

1919年8月,柴尔德成为了澳大利亚政治家约翰·斯托利(John Storey)的私人秘书。1920年,工党赢得选举,约翰·斯托利成为了新南威尔士州州长。次年10月,约翰·斯托利在任期去世,柴尔德也因此失业。

约翰·斯托利(John Storey),澳大利亚政治家

约翰·斯托利(John Storey),澳大利亚政治家

1923年,柴尔德的第一本书出版了。有趣的是,这位未来考古学家的第一部著作与考古并没有关系,而是讨论澳大利亚工党和澳大利亚工人运动的《工党是如何执政的》(How Labour Governs: A Study ofWorkers’ Representation in Australia)。在这本书中,柴尔德严厉批评了澳大利亚工党的“腐败”,他认为工党将堕落到“为个人利益攫取政治权力的巨大机器”。

在对澳大利亚政治彻底失望的同时,柴尔德也因激进的社会主义主张,难以找到学术工作。最终,他选择回到英国伦敦继续学术研究,并同时活跃于伦敦的社会主义运动。

发表在《工人报》(TheWorker)上的漫画,讽刺柴尔德在《工党是如何执政的》一书中的观点

发表在《工人报》(TheWorker)上的漫画,讽刺柴尔德在《工党是如何执政的》一书中的观点

“重返”考古界的天才

20世纪20年代中期以后,柴尔德对政治似乎“心灰意冷”,他将目光更多地转到了考古学领域。一位天才般的学者就此重返考古学界,并为考古学带来了的崭新气象。

在《欧洲文明的曙光》(1925)一书中,柴尔德首次使用了文化-历史的方法,将传播论与详细的考古学证据相结合,形成了一种新的考古学解释范式。尽管在此书中,他还没有明确定义“考古学文化”,但他使用了“文化”的概念来整理米诺斯克里特、地中海文明、草原和多瑙河民族、斯堪的纳维亚、东欧、“阿尔卑斯文明”以及欧洲大西洋沿岸的史前文化。这些“文化”是以时间和空间为界限的文物组合代表的,一个文化构成一个族群或民族。柴尔德从经济、社会、政治组织以及宗教信仰的角度对其进行了研究。

柴尔德将考古学证据整合在一起,并将其与文明史观联系起来,成为了史前考古学的新起点。在新考古学(过程主义考古学)出现以前,这种文化历史考古学的模式一直都是世界考古学界的主流。

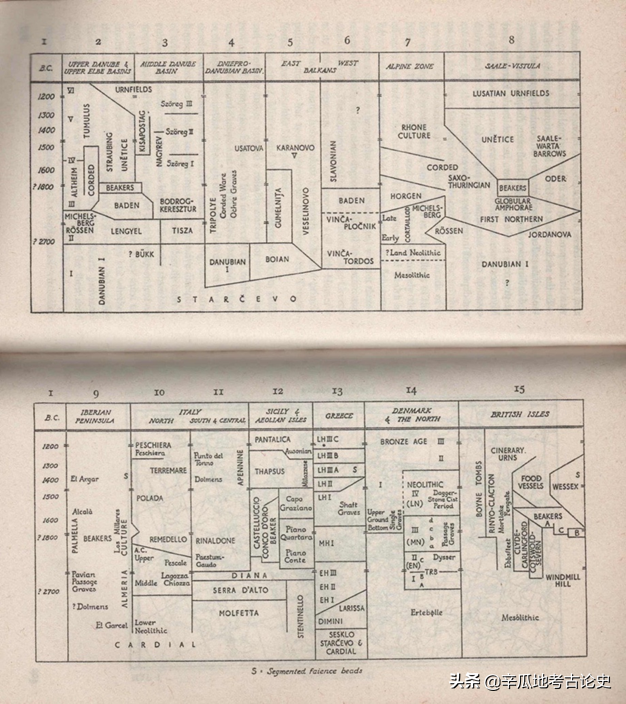

柴尔德在《欧洲文明的曙光》的最后一章中绘制的年表,展示欧洲史前各“文化”的年代关系。

柴尔德在《欧洲文明的曙光》的最后一章中绘制的年表,展示欧洲史前各“文化”的年代关系。

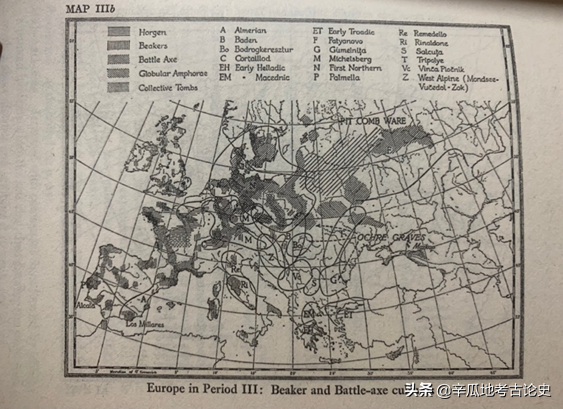

柴尔德在《欧洲文明的曙光》的最后一章中绘制的部分地图,展示新石器时代群体间复杂的空间关系。

柴尔德在《欧洲文明的曙光》的最后一章中绘制的部分地图,展示新石器时代群体间复杂的空间关系。

在20世纪初,考古学中“文化”的定义是相当混乱的。“文化”可以指一个地区的文化遗存,也可以指一个遗址,甚至一件器物。

柴尔德在吸取了德国史前学家古斯塔夫·科西纳的“考古学文化”与瑞典考古学家蒙特柳斯的“类型学”后,又通过整合欧洲史前史资料,提出了以物质特征组合来定义考古学文化的概念。

左:古斯塔夫·科西纳,德国史前学家 右:奥斯卡·蒙特柳斯

左:古斯塔夫·科西纳,德国史前学家 右:奥斯卡·蒙特柳斯

在《史前期的多瑙河》(1929)一书中,他明确指出:“我们发现,某些类型的遗存,譬如同样的陶罐、工具、饰品、葬俗、房屋形制等,总是共同出现。我们把这种反复共存的遗存组合称为‘文化群’或者简称‘文化’。我们认为,这种组合就是我们今天所谓‘人群’的物质表现。”

1942年,柴尔德在《历史发生了什么》一书中,又对此定义进行了补充:“考古学家们不仅仅根据功能把他们研究的对象划分成刀、斧、房子、墓等,而且还划分成不同‘类型’的刀斧、住房和坟墓。这几种类型的刀或墓每种大体上都具有相同的功能……。在每种功能类型中,考古学家们都可以在考古编年的某一特定阶段的特定地区区分出数种共同的类型,在某一特定地区这些认识到的共存类型合起来便被称为一个‘文化’”。

而在我国的考古研究中,夏鼐将考古学文化定义为“考古学遗迹中(尤其是原始社会的遗迹中),所观察到的共同体”。与此同时,他还强调了命名考古学文化的三个条件:

1. 一种“文化”必须有一群的特征;2. 共同伴出的这一群类型,最好是发现不止一处;3. 我们必须对于这一文化的内容有相当充分的知识

不难发现,夏鼐提出的“考古学文化”,与柴尔德的“文化”概念遥相呼应。可以说,中国考古学者长期以来研究的根基——考古学文化定义可能受到了柴尔德的某种影响。

柴尔德得到了欧洲考古学界的认可。1927年,爱丁堡大学邀请柴尔德担任“阿伯克龙比”考古学教授,这一教职是苏格兰考古学的创始人之一——阿伯克龙比男爵为柴尔德量身定制的新职位。柴尔德还主持了苏格兰地区斯卡拉布雷(Skara Brae)新石器时代遗迹的发掘工作。1946-1956年,他任伦敦大学学院考古研究所主任。在退休回到澳大利亚后,于1957年被悉尼大学授予荣誉学位。

斯卡拉布雷遗址,欧洲最完整的新石器时代村庄,被称为“苏格兰庞贝”。

斯卡拉布雷遗址,欧洲最完整的新石器时代村庄,被称为“苏格兰庞贝”。

柴尔德(左)在母校悉尼大学接受荣誉学位。

柴尔德(左)在母校悉尼大学接受荣誉学位。

所有意义上的“革命者”

1935年,社会主义信仰者柴尔德第一次来到了苏联。这次访苏对柴尔德后期的学术生涯意义重大。这时的苏联考古学界广泛使用马克思主义的社会进化论来解释考古材料,这一方法使柴尔德印象深刻,使他开始偏离传统的传播论来更深入思考社会内部生产力和生产关系对社会文化变迁的影响。

当时的考古学界都采用汤姆森(Chistian JurgensenThomsen)在1836年提出的分期法:石器时代、铜器时代和铁器时代。而柴尔德并没有沿用这个传统的三期论,他在两本重要综述性著作《人类创造了自身》(Man Makes Himself)(1925)和《历史发生了什么》中采用三次革命的概念来描述近东和欧洲的史前史:

1.新石器革命(NeolithicRevolution);

2.城市革命(Urban Revolution);

3.工业革命(IndustrialRevolution)。

柴尔德认为新石器革命和城市革命是史前人类社会发展中最根本、最深远的两次社会转型。

新石器革命,又称农业革命,标志着人类开始种植庄稼,从狩猎采集转为定居农业,发生于一万年前。柴尔德认为农业革命是在世界几个地区独立发生的。在《人类创造了自身》一书中,他认为小麦种植的原始中心是阿富汗和中国西北部,而大麦的种植是在一个中心还是几个中心发生的尚未定论。目前学术界的观点普遍认为,农业革命最早是在“新月沃地”发生的。

图中红色区域为“新月沃地”示意图,包括古埃及、黎凡特、腓尼基、亚述、美索不达米亚、埃兰等地区。

图中红色区域为“新月沃地”示意图,包括古埃及、黎凡特、腓尼基、亚述、美索不达米亚、埃兰等地区。

柴尔德将农业的产生作为区分新石器时代与旧石器时代标准,而不是以磨制石器和陶器作为主要的标志。柴尔德认为,农业的起源是改变人类经济的第一次革命。

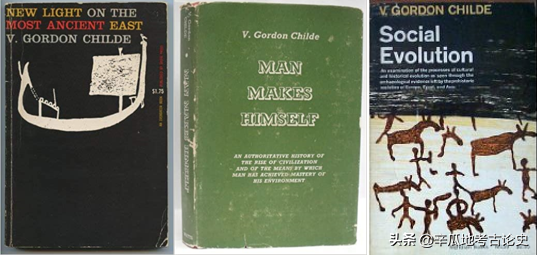

左:《最古老东方的新认识》中:《人类创造了自身》右:《社会的进化》

左:《最古老东方的新认识》中:《人类创造了自身》右:《社会的进化》

公元前4000-3000年间,农业生产的剩余使人类密集居住成为可能,社会出现复杂制造业和贸易,最早的城市出现,这就是城市革命。城市革命在世界的六个地区独立出现: 最早可能发生在美索不达米亚,随后在埃及、印度河谷、中国华北地区、中美洲和安第斯山脉地区发生。城市是文明时代的重要标志,可以说,城市革命是人类早期文明化进程中至关重要的一步。

“城市革命”独立发生的六个区域位置图。

“城市革命”独立发生的六个区域位置图。

柴尔德结合考古学资料,提出了定义城市的十个标准,这十条标准被认为是判断文明起源的主要依据,被国际学界所广泛采纳:

(1) 人口规模;第一批城市比以往的任何人类定居点的范围都更大,人口更稠密;

(2) 城市组成与功能:城市人口组成不同于村庄,所有城市必须容纳非农业人口,比如工匠、商人、官员、牧师等;

(3) 税收:农民能够将农业生产的盈余交给想象中的神或国王,从而产生有效资本;

(4) 纪念性公共建筑:具有纪念意义的公共建筑能区分城市和村庄,也象征社会剩余资源的集中;

(5) 统治阶层:祭祀、文职、军事领导人和官员吸收社会剩余资源的主要份额,形成统治阶级。统治阶级不从事体力劳动,在计划和组织方面为民众带来好处;

(6) 文字和数字:系统的、精确的字符出现,以记录、管理巨额收入;

(7) 科学:在文字发明以后,其他科学诞生、发展,比如算术、几何和天文学。历法和数学是最早的文明的共同特征;

(8) 艺术:在集中的社会剩余资源的支持下,全职雕塑家、画家或印章雕刻家出现,发展概念化、复杂化的艺术;

(9) 贸易:集中的社会盈余的一部分被用来购买本地没有的原材料,用于工业或偶像崇拜,从而产生远距离贸易;

(10)国家组织和社会关系:农民、手工业者、牧师和统治者组成社区,成员之间功能互相补充相互依存。占有大部分社会盈余的极少的统治阶级和大多数底层人民很可能存在冲突,仍需要神庙或墓祠等手段来维护,但新的国家组织对维护团结起到了补充作用。

而马克思在《政治经济学批判(1857-1858手稿)》的《资本主义生产以前的各种形式》一章中写道:“真正的城市只是在特别适宜对外贸易的地方才形成起来,或者只是国家首脑及其地方总督把自己的收入(剩余产品)同劳动交换,把收入作为劳动基金来花费的地方才形成起来。”

显然,柴尔德对古代城市形成的论述受到了马克思的启发。柴尔德的城市革命理论与界定城市的十个标准是围绕着生产力和剩余产品阐述的。由于生产力的发展,农业剩余产品出现,劳动分工日益细化,经济活动随之复杂化,从而形成了新的国家组织和社会关系。

柴尔德提出的两次革命理论,充分体现了辩证唯物主义史观在考古学中的运用,强调了生产力进步和经济发展对人类社会的根本影响。这两种理论也被中国考古学界普遍接受,在古代社会研究与文明起源、国家起源等议题的探讨中被广泛使用。

作为一名深受马克思主义影响的社会主义者,尽管柴尔德从未加入英国共产党,但他经常活跃于英国的左翼组织中,比如苏格兰-苏联协会(the Scottish-USSR Society,柴尔德于1932-1933年任爱丁堡分会主席)、左翼图书俱乐部(the Left Book Club,柴尔德于1938年任主席)。柴尔德也曾为英国共产党的出版物写过文章,为青年工人写过一本关于历史唯物主义的小册子(即后来的《工具发展小史》(TheStory of Tools))。但是,柴尔德不愿被贴上共产党员的标签,他声称马克思主义对他来说,是一种激发他灵感的源泉。

伦敦马克思纪念图书馆和工人学校。

伦敦马克思纪念图书馆和工人学校。

柴尔德与中国考古学

从上文中,我们不难发现,虽然柴尔德是一名西方考古学家,他对中国考古学的影响却颇为深远。他对考古学文化的定义、新石器革命和城市革命的理论都在中国考古研究中占有重要地位。

>>>>柴尔德与中国考古学的“文明”定义

20世纪80-90年代,与中国文明起源相关的考古新发现接连不断,比如大地湾仰韶文化遗址、牛河梁遗址、良渚遗址和屈家岭城址等等。这些遗址的发现为研究中国文明起源问题提供了新的材料,点燃了关于文明起源的一系列热论。

柴尔德对于“文明”的定义,很大程度上影响了中国文明起源讨论中的文明定义之争。柴尔德在城市革命理论中,将城市的出现作为文明的重要标志。他所提出的定义城市的十个标准,也可以看作是定义文明的标准。

夏鼐对于“文明”的定义便深受柴尔德的影响。他在《中国文明的起源》(1985)一文中提出:“文明”一词用来指一个社会由氏族制度解体而进入国家组织的阶级社会的阶段。在柴尔德的理论基础上,他总结了四个标准来定义文明和国家:

1. 国家级政治组织;

2. 作为政治、经济和文化或宗教的中心的城市;

3. 文字;

4. 金属冶炼。

安志敏在1987年的文章《试论文明的起源》中明确写道:“文明的诞生, 就是国家和阶级社会的出现, 象征着社会进化史上的一个突破性的质变, 这在学术界几乎是没有任何异议的。”

而童恩正、严文明等学者也在文明起源的讨论中,多次引用柴尔德的观点。由此可见,柴尔德在城市革命理论中关于“文明”和“国家组织”的论述,对中国考古学的“文明”定义产生了深刻的影响。

>>>>作为马克思主义考古学家

柴尔德是西方为数不多的马克思主义考古学家,马克思辩证唯物主义贯彻了他的学术生涯。因此,他的学术思想更容易被以马克思主义为指导的中国考古学界接受。

其次,苏联考古学在早年对我国考古学科的建立与发展影响很大,柴尔德与苏联考古学界的交流与联系,一定程度上增加了他在中国的影响力。柴尔德曾于1935年访问苏联,之后也与友人多次通信讨论苏联考古学的状况。

柴尔德对苏联考古学的态度是批判的。一方面,柴尔德欣赏苏联考古学家用内因来解释文化变迁的方法,也肯定了将马克思主义方法用于考古研究的价值与潜力。另一方面,他反对苏联考古学摒弃类型学方法,以及对社会进化模式采用的单线论。

一些苏联考古学家对柴尔德的学术思想评价颇高。例如,阿甫捷耶夫(В.И. Авдиева) 在为柴尔德《最古老东方的新认识》(NewLight on the Most Ancient East)的俄译本(1956)作序时指出,柴尔德的著作是进步的科学著作,对古代文明的发生和发展的过程作了新的、明确的阐述。但也有一些苏联考古学家认为柴尔德是资产阶级的“伪马克思主义者”。

《最古老东方的新认识》

《最古老东方的新认识》

在这本书中,柴尔德提出了居住在埃及、苏美尔和印度河谷的各民族在西方尚未创立文化之前,就已经创造了许多有价值的文化,强调了古代东方世界上许多民族的文化完全是独立发生的,反驳了此前欧洲盛行的种族优越论。这种观点也可以看作是中国文明本土起源说的先声。

- 0000

- 0002

- 0000

- 0000

- 0000