李峰:何谓“早期中国”

“早期中国”指的是从人类历史在东亚地区开始之时(大约两百万年前——这个年代大致代表中国旧石器时代文化的开始,关于中国境内最早的人类化石遗存,目前还存在争议),到公元220 年东汉结束这样一个漫长的时期。而公元220 年也经常被不准确地看作中国进入佛教时代的标志。作为一个为中华文明打下如此重要基础的初期阶段, 早期中国经常被视为了解中国的一个窗口,它在政府、社会实践、艺术、信仰和哲学思想方面为学习各阶段中国历史的学生提供了一系列必要的基础课程。但是,就一般意义而言,文化是决定我们现代人类生活和行为方式的潜在指挥系统,人们生活于其中,而历史是教授文化最好的一种方式。那么很自然地,对早期中国的了解可以为现代中国社会生活的各个方面及与之相关的价值观念提供一个最基本的解释。这就是我们研究历史,或具体说研究早期中国历史的重要意义。作为一个研究领域,早期中国研究是受益于现代学术进步最明显的领域之一,特别是考古学科的发展每天都更新着我们对古代中国的理解。但是,它也是一个政治和学问有时会相互影响,并由不同民族或国际的学术传统所共同塑造的领域。

在开始我们这段古代历史的旅程之前,我首先介绍早期中国的自然环境和时代界定,这对理解《早期中国》中将要讨论的社会和文化的发展是很有必要的。出于同样的目的,本文还将对早期中国研究作为现代学术领域的发展过程做一个简短的讨论,这将会使读者意识到不仅要看到过去,同样重要的是还要了解看待和解释过去的不同方式。

地缘中国:自然环境

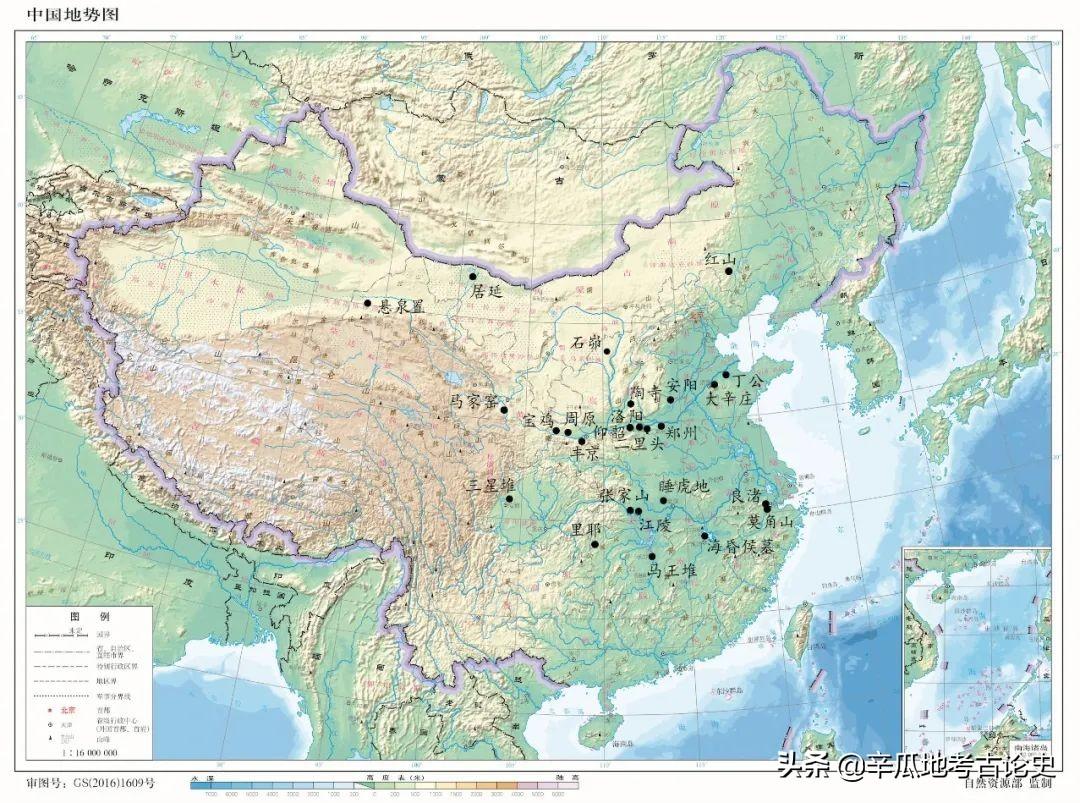

地理学家常常把中国的地势分为四大阶梯:平均海拔在四千米以上的青藏高原被称为“世界屋脊”。它横跨现今青海省境内以及西藏自治区的全境,占据中国领土总面积的四分之一(见早期中国重要考古遗址图)。第二阶梯从青藏高原的边缘向北、向东延伸,由许多山脉和高原组成,比如黄土高原和内蒙古高原,平均海拔在一千到两千米。第三阶梯由华北平原、位于东北部的东北平原、南部的长江三角洲以及交错分布的丘陵组成,平均海拔在五百到一千米。第四阶梯是大陆架,它从中国东部和南部海岸延伸进入海洋。

早期中国重要考古遗址图

早期中国重要考古遗址图

虽然我们讨论的只是那些被认为属于早期中国部分的地区,然而回到“中国”作为一个国家仍处在其幼年期的时候,我们会发现更多的文化发展发生在由第二阶梯上的山脉和高原所环绕的那些山谷和带状平原地区,或是沿主要山脉分布的过渡地带,而不是位于东部冲积平原的中心地区(我们在世界其他地区也可以看到类似的情况:例如,美索不达米亚的早期定居文化开始于今伊拉克北部,然后向东南发展,在公元前5500―前4800年萨马拉文化时期就已经占据了临近波斯湾的底格里斯河和幼发拉底河的下游地区)。简单地讲,这种发展的原因是生态学方面的。在公元前2000 年,中国东部平原的大部分地区仍旧被沼泽和湖泊覆盖(历史有记录的黄河改道就有二十六次),部分海岸线位于现今海岸线向内陆缩进至少一百五十公里的位置。先秦文献中记录的华北平原上有四十多个沼泽或湖泊,大部分沼泽或湖泊在公元三世纪以后已经干涸。实际上,几千年以来,华北平原一直处于黄河流经第二阶梯带来的大量泥沙所形成的沉积过程中。自然环境,特别是地形和气候变化无疑对人类社会和文化的早期发展有重要的影响。另一方面,人类生存活动也改变了地表结构,使环境发生重要的变化,就像近代工业社会的扩张给地球带来的显著变化那样。

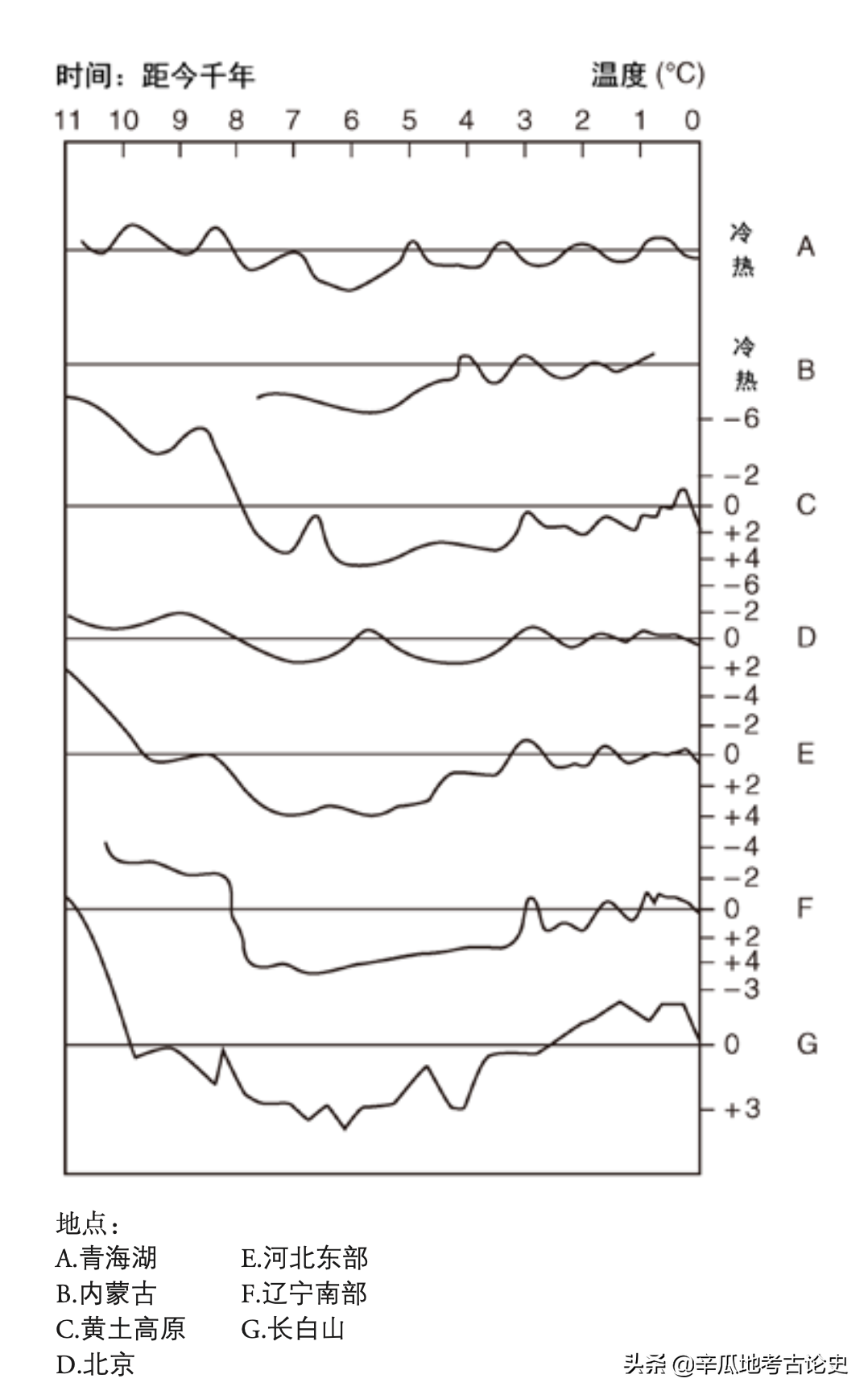

过去三十年来,中国古生物气象学家在认识中国多种生态区的长期气候变化方面取得了重大的进步(见图一,最基本的方法就是从河床和湖底钻取数百个土壤标本,通过对其所含孢粉和其所属的各种类型的古植物进行分析,可以构建出一个地区长期的温度波动变化)。根据不同地点的相关数据,研究者可以界定约11,000年以来在温度波动方面发生重要变化的时期。大约在距今11,700年(11,700 BP)的更新世末期(BP[距今年代]用于地质学中,表示长时间跨度;而BC[公元前]被历史学家和考古学家所使用,表示近几千年内的时间;更新世在地球史上是个地质年代,开始于距今2,588,000年,结束于距今11,700年,随之而来的是全新世[最新阶段]),当地球在迈出最后一个冰川期的时候,华北地区的温度攀升,平均温度高于现在三到四摄氏度,降水量(每年一百五十毫米)比今天多百分之四十。这意味着在华北平原大部分地区直到青藏高原边缘地带有着丰富的降水量以及众多的湖泊和沼泽。就中国总体而言,在农业生活开始之前,气候温暖湿润,并且被厚厚的植被所覆盖。这种高温(图一中的长的低弯曲线)从距今八千年持续到距今五千年,并在其较晚时期有大幅度波动,直到距今三千年的时期,温度骤降,低于现今气温(参见Shi Yafeng and Kong Zhaozheng, et al. , “Mid-Holocene Climates and Environments in China,” Global and Planetary Change 7 [1993]: 222)。这次降温期在历史年表中恰好是在商代(公元前1554―前1046 年)结束,西周(公元前1045―前771 年)开始这一时期。但是在商代的大部分时期,华北地区的气温仍旧比现今气温高出约二摄氏度。在距今三千年初温度骤降之后,曾经有一个时期,温度又再次攀升。但是在最近的一千五百年间,华北地区的温度比今天寒冷得多,当然这已经不在早期中国范围内了。

图一:11,000年以前至今日中国的温度波动变化

图一:11,000年以前至今日中国的温度波动变化

相对来说,上面所讨论的气候变化对南方地区的影响较小。但是比起北方地区,南方地区多山,并且被山脉划分为沿长江的三大独立地区,分别是:四川盆地、长江中游的湖泊和沼泽地区以及下游的长江三角洲地区。最近的一次降温发生在约公元第一个千年的中期,导致了南方地区的一些重要湖泊萎缩,甚至干涸。例如,先秦时期,从今天的武汉向西一百二十公里以内的长江中游平原的大片地区都在著名的云梦泽水面以下,在历史记载中也被称作“大泽”。但是在公元三世纪之后,大多数沼泽渐渐干涸,并且形成了现今环绕中心城市的耕地。

中国东部沿海的航海业在早期中国当然是可能存在的。这一点可以从跨越北方和南方沿海地区的早期文化的广泛接触中看出。同时,考古学上东南大陆和台湾岛之间的文化联系也证明了这一点。并且,居住在台湾岛上的各种南岛语系族群又与太平洋岛民有着进一步的联系(“南岛语系”是一个语系,广泛分布于太平洋及东南亚岛屿和半岛,甚至向西远达马达加斯加岛;有关早期中国语言区域划分,参见 E. G. Pulleyblank[蒲立本], “The Chinese and Their Neighbors in Prehistoric and Early Historic Times, ” in David N. Keightley ed., The Origins of Chinese Civilization [Berkeley: University of California Press, 1983], pp. 411-466)。在西南地区,穿过现今云南的热带雨林,同南亚次大陆的文化联系在青铜器时代晚期就已经建立了,并且这一联系在秦汉帝国时期又得到进一步扩展。在西北地区,许多绿洲一路向西越过中国边境。尽管通过这些绿洲或者广泛跨越北方大草原的物质产品和思想的交换可能始于青铜时代早期,甚至更早,但是中国与亚洲大陆内部的地缘隔绝直到公元前一世纪才被完全打破。甚至在公元前二世纪,早期中国的探险者发现通往中亚的道路之后,沿这条新兴的“丝绸之路”的旅行也是非常困难的。

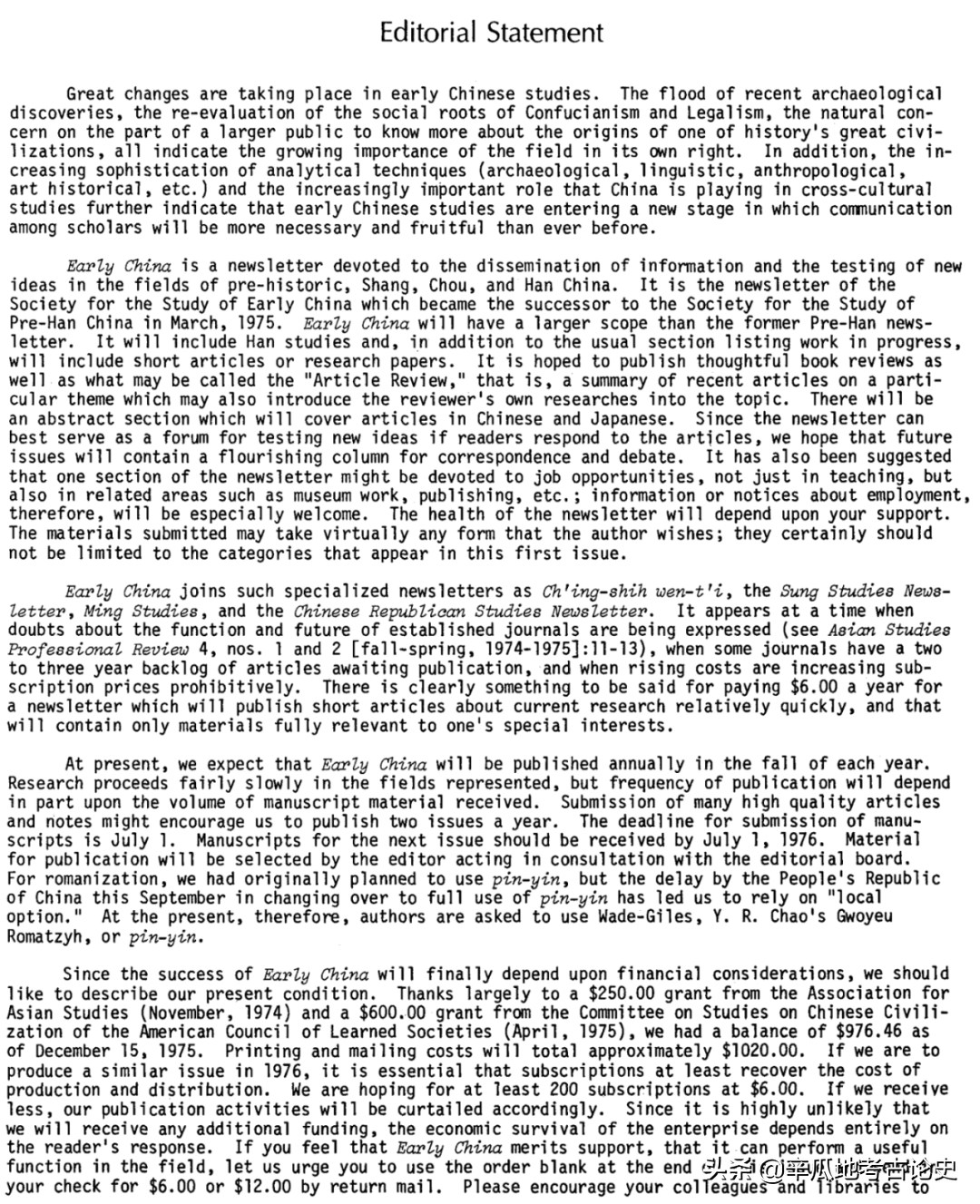

早期中国和大的历史趋势

何为“早期中国”?我们有足够的理由把早期中国作为中国历史上一个大的、独立的阶段吗?上文提到早期中国止于公元220年东汉灭亡(对于“早期中国”明确的时间划分见吉德炜[David N. Keightley]写的《早期中国》杂志创刊词,他把这份杂志的目标解释为:“《早期中国》杂志是一个研究通讯,它致力于中国史前及商、周、汉时期研究领域的新理念的传播和验证”)。有三个原因可以说明为何我们把这一段长的历史时期作为研究和教学的一个完整领域。首先,尽管早期阶段的中国文明也会不可避免受到其他地区的影响而有所改变,然而它的演化基本上是基于东亚本土的传统思想、社会和政治制度的一系列发展,也可以在很大程度上被看作这个次大陆的内在成长过程。然而,汉帝国在公元前一世纪扩张至中亚地区,这种扩张使中国开始同世界其他地区的重要文明有了持续的接触。最为重要的是中东和印度,随之而来的佛教的传入把中国文明带入一个完全不同的维度——一个新纪元的戏剧性开端(在西方学术界称为“佛教时代”)。在世界历史上,与这种转折并行的是西方由古典时代到基督教时代的过渡。第二,这个时期的研究有一个考古学提供的共同的资料基础。尽管在早期中国晚期,大量的信息可以通过传世文献资料获得,然而出土文献(尤其是地下出土的法律文书)仍然是我们研究中最重要的根据。第三,由于这些资料很多形成于约公元前221 年中国的书写系统统一之前,因此,早期中国的研究极大地受惠于古文字学的支持——古文字学研究的对象是形式多样的古代汉字书写和铭文。

《早期中国》杂志创刊词(1975)

《早期中国》杂志创刊词(1975)

尽管东汉灭亡以前发生的所有事件都在早期中国的时间范围以内,然而,按照惯例,我们以公元前7000 年左右中国早期农耕社会的出现作为开始(在此之前的旧石器时代,人类社会特别是人类体质的发展是一个自然的过程,不是文化进步的结果,这种发展可以在以全球为研究范围的现代科学领域得到有效的分析,因此,它的研究不受我们所说的所谓文化和地理板块的“早期中国”的限制), 特别是在黄河和长江流经的陆地上。在接下来的两千年里,中国东部地区较大范围的原始农业社会发展成为大规模的具有地域特色的文化综合体。公元前4000 年后期,许多地区开始出现由不同等级聚落组织的早期复杂社会体系,通常由一个大的夯土城墙所环绕的政治中心来领导(在人类学的定义中,“复杂社会体系”一词指的是,在一个社会中至少有两个或者更多的阶层和一个以酋长权力为中心的中央决策过程)。紧随其后,首先在中国北方和南方的有限区域内,经过高度的社会发展,出现了早期国家或国家水平的社会。从考古和历史的研究中我们充分了解到,在华北地区,这些早期国家被一个像商(公元前1554―前1046 年)和西周(公元前1045―前771 年)这样的王朝统治。它们因此被称为早期“王国”(royal states)。公元前771 年,西周国家崩溃,缺失一个真正的中央权力,这随即开启了一条王国间激烈的战争之路。直到公元前221 年秦统一中国,出现中国历史上第一个统一的帝国,这一持续了五百年的混战局面才得以终结。在西汉(公元前206―公元8 年)统治之下,这个帝国官僚系统得到巩固和加强,最终,这一早期中国时期随着东汉帝国(公元25―220 年)的灭亡而结束。

因此,在早期中国,我们观察到不同级别和规模的社会组织的兴衰;并且本书的重点就是追溯和解释早期农业村落发展为国家直至帝国的社会发展过程。如果我们把中国历史看作一个整体,那么早期中国是整个历史长河中跨度最长的时期,并且也是社会变化和政治发展最激烈的时期。这是一个长期的过程,在这个过程中,区域范围内的原始文化特质被逐步改变,并且融合成为有特色的中国文明。

重新发现中国古代

尽管“早期中国”概念的形成相对来说是近来的事情,然而,无论是在中国还是西方,对这一时期的研究已经有一个非常长的历史了。一般认为,十九世纪末二十世纪初的三个重要发现为中国古代历史的研究打开新的天地,并且直接促成了中国现代史学的崛起:首先是1899年河南北部安阳地区商代甲骨文的发现;其次,1900年在位于甘肃省西部沙漠边缘的敦煌佛教石窟内,发现了多达五万卷的中古时期的文书;再次,是1909年保存在北京故宫的明清两朝档案文件的丢弃和随后的重新获得。无论是对现代中国历史还是整个世界的历史,这些重要的文化事件都具有多重意义。

尽管上述后两个重要发现在时间段上不属于早期中国的范围,然而英国探险家奥雷尔· 斯坦因(Aurel Stein)在去敦煌的路上,在一个沙漠的边塞遗址(近来被重新发掘)中挖掘出了大约七百片写有文字的竹简,由此引发了该地区及该地区以外一系列西汉帝国时期行政文书的发现。由于斯坦因没有能力做这样的研究,这些敦煌出土的竹简随后被一位在北京的法国学者,也就是西方汉学研究之父沙畹(Édouard Chavannes,1865―1918)研究并出版。此时沙畹刚出版了古代中国最重要的历史文献的译本,即公元前一世纪由司马迁撰著的《史记》。沙畹关于敦煌汉简的研究著作被带到中国后,便被中国著名的学者们复印并加以注释,作为新版本出版。

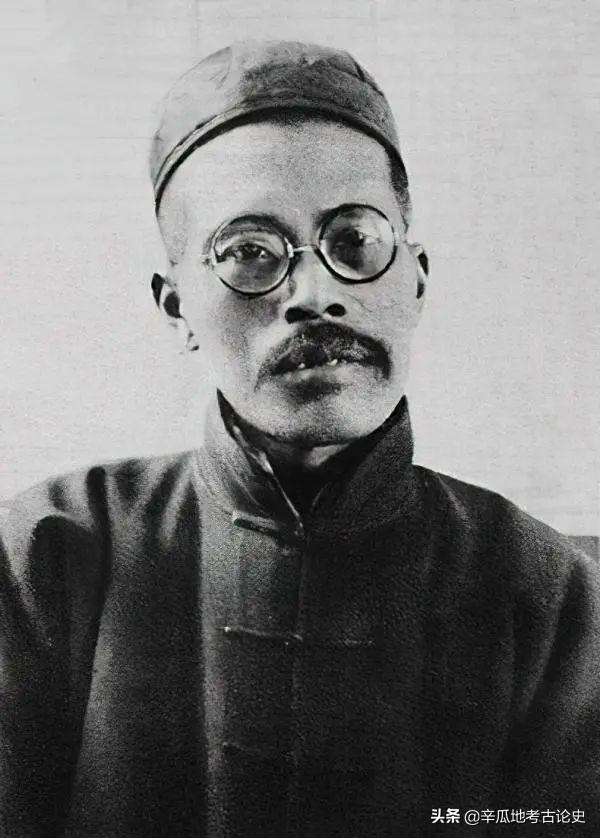

早期汉学研究的先驱——沙畹

早期汉学研究的先驱——沙畹

敦煌汉简连同沙畹所熟知的历史文献一起提供了这样一个重要的背景:其中,早一代的法国汉学家受到了以语文学和历史语言学为重点的训练;考虑到敦煌文献包含近十种语言的资料,他们的这种兴趣当然并不限于汉语言。不过,法国学者的兴趣逐渐由语言学扩展到历史和宗教研究的各个领域,并且在瑞典汉学家高本汉(Bernhard Karlgren)那里,早期汉学的研究范围进一步扩大到对实物的研究,特别是对青铜器和铜器上铭文的研究(关于西方汉学的早期历史,参见David Honey, Incense at the Altar: Pioneering Sinologists and the Development of Classical Chinese Philology [New Haven: American Oriental Society, 2001], pp. 1-40; H. Franke, “In Search of China: Some General Remarks on the History of European Sinology,” in Europe Studies China: Papers from an International Conference on the History of European Sinology [London: Han-Shan Tang Books, 1995], pp. 11-23)。

王国维

王国维

在中国本土,甲骨文的发现虽然在很大程度上和古董商有关,但是这些发现逐渐带来了学者们对甲骨的收藏及研究和出版,而这些学者也对宋代(960―1279)以来金石学传统中著录的商代和西周青铜器铭文有所研究。王国维(1877―1927)在这些学者中贡献尤著,他因忠于清朝而在清朝灭亡后流亡日本多年,后回国任清华国学院教授。王国维完成了一系列有关中国早期王国——商和西周的宗教和文化制度研究的文章。王国维的研究奠定了现代早期中国历史研究中主要以发掘出土的古文字学材料为基础进行研究的基调。甲骨文是商朝晚期宫廷中的占卜记录,对甲骨文的识读直接促成了1928 年河南北部商朝都城安阳的发掘。这使得安阳殷墟成为中国考古学的摇篮。直到1937 年7 月日本全面入侵华北地区以前,位于南京的中央研究院在安阳共进行了十五次大规模发掘,对商王的宫殿与墓地都进行了发掘,发现大批材料,当然也包括更大数目的甲骨。抗战结束之后对安阳的发掘工作随即恢复,并一直持续到今天。安阳考古对我们理解商代和早期中国文明起了至关重要的作用。

安阳发掘者——头戴刚从1004号商王墓中出土的青铜头盔。照片摄于1935年第十一次发掘。图的正中扮演商王的是中央研究院历史语言研究所的资深考古学家石璋如,他手持一件青铜长刀。石璋如的左边(后面)是夏鼐,他于1962—1982年担任中国科学院考古研究所(1977年后改属中国社会科学院)的所长。最左边站立的是尹焕章。石璋如右边是李光宇;最右边怀 中抱着一只猫的男子是王湘。

现代中国史学有许多不同的来源,从不是一个单一的学术传统。当王国维致力于以考古挖掘资料和传世历史文献的互证为基础重建中国古史系统的研究时,另外一种基本上属于文献研究的新趋势主张完全摒弃有关中国历史的传统观点。十九世纪晚期以来对中国政治现实日渐加深的挫败感在1919 年五四运动时达到最高峰。这种政治文化趋势在历史研究中的反映被称作“疑古”运动,由顾颉刚(1893―1980)领导。他是北京大学一位年轻的毕业生,早在1921 年就形成了自己有关中国历史的理论。对于顾颉刚来说,传世文献中的中国古史是一代代后人创作的虚假史实的层层堆砌,因为很明显,那些属于后代的文献资料,特别是汉代的文献,经常比那些与古史同时代的早期文献讲得更多。尽管我们可以用这些材料来研究战国至汉代这一时期的人文思想,但是把这些文献当作更为早期的历史的材料来看是站不住脚的(顾颉刚在1927年出版的《古史辨》创刊号中就宣传了这个理论,《古史辨》七册书于1941年之前出版完毕,它是“疑古”运动的核心著作,关于顾颉刚的英文研究,请看 L. A. Schneider, Ku Chieh-kang and China’s New History: Nationalism and the Quest for Alternative Traditions [Berkeley: University of California Press, 1971])。用顾颉刚的精神导师胡适的话说,中国历史必须被缩短至少两千年,应该从东周时期(公元前770―前256 年)开始。

顾颉刚

顾颉刚

顾颉刚和他的同事们在打破传统中国古史观权威上的革命性作用是不应该被低估的——通过这样做,他们使传统的中国史学迈出了史学现代化的第一步。然而,作为一门严肃的学问,“疑古”运动被其自身逻辑中的众多缺陷所削弱。顾颉刚和他的追随者们不仅在做研究时几乎无视由王国维等学者所取得的很有希望的坚实进展,而且在大多数情况下,他们在论证后世捏造某一传统时,其观点所具有的说服力完全基于早期“不存在”相关记录,这本来就是不能被证明的。在很多情况下,某些文献虽然被顾颉刚和他的追随者们判定为后世的伪作,但当考古发现提供了它们在早期存在的证据时,他们注定是失败的一方(顾颉刚和其追随者的论证逻辑也受到另一个逻辑的破坏,即时代越早,能够流传到现代的资料也越少,因此,当说某一记载在先秦时期不存在时,其实很难判断它究竟是不曾存在,还是曾存在过,但没有流传下来,鉴于过去三十年间在战国墓葬中出土了大量新的文献材料,我们不禁要问,在公元前221年秦统一中国之前究竟有多少文献在历史上销声匿迹?)。但是更一般地来讲,“疑古”派把历史研究简化成了对文献年代的考察,这将历史学带入了一个极其狭窄的视野中。“疑古”派研究只是一门研究文献的学问,作为这样一种学问,它并未对早期中国研究领域整体上越来越多依赖同时期古文字和考古学材料的这一变化做出及时反应。由于这些问题的存在,在二十世纪五十年代以后的中国大陆和台湾,“疑古”运动基本上被边缘化,而主流历史学则是采用一种更积极的态度来对待传世文献。

在日本,“疑古”的观点在白鸟库吉(1865―1942)等学者的著作中已经有了预示。白鸟库吉在一个完全不同的人文背景下,花费毕生的精力试图否定从黄帝到所谓夏朝的建立者禹的历史存在。然而,特别是在甲骨文和青铜器研究领域,一种并行的新发展趋势产生了。当这样的学问在中国仍处于形成期的时候,日本也培养出了它的第一代学者,如最早研究中国青铜器的贝塚茂树(1904―1987)和专门研究甲骨文的岛邦男(1908―1977)。基于日本在中国文献学研究方面长期的传统,加之二十世纪早期中国著名学者访日的促进,日本遂成为中国之外现代汉学的诞生地之一。特别应该提到的是郭沫若(1892―1978),他是近代最有创见的青铜器铭文学家和马克思主义史学派在早期中国研究领域的代表;郭沫若在1928 年国共合作破裂之后流亡日本期间完成了他大部分的研究工作。

的确,二十世纪三十年代以后,中国和日本的史学传统都深受马克思主义社会发展理论的影响。由于战后马克思主义在日本的非官方性,尽管日本学者在社会分析中也运用了某些马克思主义的基本概念,但最终还是摆脱了当时在中国盛行的历史唯物主义和马克思历史分期理论。这使得日本学者能够创立新的研究模式,并能在早期中国领域探索新的论题。也正是因为这样,在二十世纪五十年代到七十年代早期的一些时候,当中国的学术研究受到连续不断的政治运动的干扰,日本在汉学研究领域能够始终维持着较高的水平,譬如说增渊龙夫(1916―1983)、西嶋定生(1919―1998)等战后学者的中国古代社会和经济史研究。总之,可以这么说,日本的学问有着能够平衡具体的实证研究和较为宽广的理论视野的优势。这种优势使日本学者特别在早期中国社会经济史领域贡献出一批优秀的研究成果。

北美早期中国研究的新进展

顾立雅(Herrlee G. Creel,1905―1994)生于芝加哥,获中国哲学博士学位,曾跟从芝加哥菲尔德自然历史博物馆(Field Museum of Natural History)的贝特霍尔德· 劳费尔(Berthold Laufer,1874―1934)学习中文。为了对早期中国历史有更深入的理解,顾立雅于1931 年来到中国。那时,在北美只有极少数的知识分子对早期中国历史抱有真正的兴趣。在中国期间,顾立雅同中央研究院的前沿学者们保持着紧密的联系,并多次前往安阳参观正在进行的发掘工作。他1936 年返美后执教于芝加哥大学,不久即出版《中国之诞生》(见H. G. Creel, The Birth of China: A Survey of the Formative Period of Chinese Civilization [New York: Frederick Ungar, 1937])。此书为长期以来只阅读法国学者著作以了解早期中国文明的西方读者提供了一个新的入门书。此时的芝加哥也成为中国学者访学的重点,他们的学术兴趣对芝加哥大学教师的研究起着辅助性的作用(这些访问者中最著名的有商代甲骨文研究的著名学者董作宾[1895―1963],以及从事青铜器和金文研究的青年学者陈梦家[1911—1966])。到二十世纪五十年代末期,随着更多关注汉末之前历史的学者在北美的主要高校任教,一个基本的早期中国课程体系在北美建立起来了。然而,早期中国研究发展成为一个拥有独立学术组织的健全的学术领域,并于1975 年开始出版《早期中国》(Early China)杂志,是到了这些早期学者的学生们这一辈才实现的。在此引用该杂志广受尊重的创办者,也是美国第一位真正的商代甲骨文研究专家吉德炜的一句话:“如果我们要带着一种同情心去深入理解现代中国的话,那么我们就不能忽视它的古代历史。早期中国研究在我们现代的课程设置中有其合理的位置;我们必须保证它的价值被大家所认识。”(Early China 2 [1976]: i)

顾立雅《中国之诞生》

顾立雅《中国之诞生》

然而,同欧洲和日本相比,除了源自欧洲汉学的艺术史和文献学之外,美国的早期中国研究在过去的学术根基相对薄弱。正是因为这样,北美的早期中国学者受到了在中国兴起的“疑古”运动的强烈影响。顾颉刚的自传在中国出版之后很快就被译成英文,而施耐德(Laurence A. Schneider)所做的关于顾氏生平和学术成就的专著在《早期中国》杂志创办前几年就已经出版,这使得顾颉刚成为在美国最著名的现代中国历史学家(见Schneider,Ku Chieh-kang and China’s New History)。在这种特殊的背景下,北美的早期中国研究不仅在几乎与中国相隔绝的情况下度过了它的成长期——1950 年以后中国同西方国家的联系就中断了,也走上了一条同中国的辩论之路,尤其是过去二十年间就一些重要的问题与中国学者多有争论,比如夏朝存在的真实性问题,或者可以广义地理解为中国文明形成过程和中国变成一个统一民族的进程问题。

施耐德《顾颉刚与中国新史学》中译本(1984)

施耐德《顾颉刚与中国新史学》中译本(1984)

争论的真正原因是对于中国古代传世文献的价值在认识上存在着严重分歧。一方面,“疑古”运动继续影响着北美早期中国研究领域中的很多学者,并塑造了他们的基本学术态度;另一方面,中国大陆和台湾地区的学术传统已经日渐远离这一个派系。尽管在许多情况下,批判精神使北美学者免于陷入传统史学的泥潭——这是他们的幸运,然而只有很少的学者意识到“疑古”运动自身逻辑上的缺陷和因此而丧失的很多研究机会。可以公平地说,那些彻底否定传世文献对理解早期中国历史之价值的持极端怀疑论的学者虽然存在,但人数还是很少的,大多数北美的早期中国学者在研究中依旧继续使用传世的文献资料。在更理想的情况下,传世文献资料会同考古挖掘材料或者古文字材料相结合,从而形成一种更加平衡且较少片面性的古史解读方法。

然而,这里始终存在这么一个问题,那就是:上述中国、日本和西方(欧洲和美国)的汉学研究传统是否属于三个相互区分的不同的学术领域?或者,它们是否应该被看作一个整体的人文事业?这是一个很难回答的问题。但是,也许随着新千年的到来,当全球化的趋势影响到人类生活各个方面的时候,这个问题及其可能的答案便显得不那么重要了。文献和铭文资源的数字化及其新资料以电子形式发表使得中国以外的学者同中国本土学者一样能够对新发现做出快速的反应。中国财富的日渐增长还可以给更多中西方学者提供学习交流的机会,因此,年轻一代的学者将会更加通晓不同的学术传统,更善于接受不同的观点。早期中国研究从一开始就是国际合作的产物,在未来还会产生更高层次的国际合作。

- 0000

- 0004

- 0000

- 0000

- 0000