鄂豫皖苏区教育事业的建设与发展

前天写了新县考察报告——鄂豫皖根据地存在和发展的原因,之后发现当年还有一篇写鄂豫皖苏区的小文章,就发出来作为分享,从而引起诸位对当年的革命根据地的关注。

前言

旧中国是一个半封建半殖民地的农业大国,各项事业都十分落后,文化教育更是如此。“中国有百分之九十未受文化教育的人民,这个里面。“最大多数是农民”。蒋介石篡夺政权以后,便竭力推行其一个党一个主义的法西斯式的当党教育,以加强对青年儿童的反动统治。同时,对教育事业还肆意摧残,使许多学校停办,大部分学生失学,广大劳动人民的子女更被排斥于学校大门之外。位于三省交界的鄂豫皖苏区同全国一样,教育事业十分落后,边区各县很少有新式学堂,即使私塾先生所教,也多是地主子弟。随着鄂豫皖苏区的创建和苏维埃政权的巩固,党组织为了把落后的边区农村造成先进的巩固的革命根据地,把文化教育工作提到了议事日程上来,并为鄂豫皖苏区的教育事业逐步制定切实可行的方针和政策。

鄂豫皖革命根据地纪念馆

鄂豫皖革命根据地纪念馆

一、苏区的文化教育管理机构

首先是设立文化教育管理机构,把教育经费列入政治财政预算,克服教育经费困难。1929年12月颁布的鄂豫皖边区苏维埃组织法中就规定,县苏维埃政府中成立文化教育委员会,乡苏维埃政府设文化委员,负责文化教育宣传方面的工作。1931年7月召开的鄂豫皖区第二次苏维埃代表大会重申:文化教育委员会是各级苏维埃政府的常设机构, 办理苏区内有关文化教育方面的一切事务。文化教育委员会内设立学校教育科,专门负责整理和创办各类学校、教师养成所及审查学校教师资格等。文化教育委员会还负责审查各种教材,统一教材内容,严格以马克思列宁主义为根据,编定各种规范课本。为了落实苏维埃政府关于教育为革命战争和根据地建设服务,教育同生产劳动相结合的方针,自上而下地加强了对教育工作的领导,建立健全了各种教育行政制度和教学政策管理。在根据地财政十分困难的情况下, 苏维埃政府也没有忘记在减轻学生负担的同时,在政府财政预算中划出一定的款项来做文化教育工作。除了政府拨款外,还向剥削阶级子弟征收特定的学费,组织学生勤工俭学筹集经费。1932年5月以后,鄂豫皖省文化教育委员会决定对入学儿童仍收相当学费,其中以中农为标准,贫农和雇农子弟只收相当中农的五分之三,而富农子弟则是中农的三倍以上。

二、苏区的师资力量

由于边界农村文化落后,知识分子缺乏,要发展教育,教师问题就成了十分突出的矛盾。为了保证教育革命的顺利发展,党和政府想尽一切办法,来扩大教师队伍。教师队伍的来源主要有两个方面。一是由苏维埃政府培养,“办教师训练班,培养教师人才,撤退不良教师”。教师队伍的另一个来源,是“广泛吸收非苏区的革命的文化工作人才到苏区创办学校”。然而选拔教师的条件也不是随便的。苏维埃政府规定,凡是道士、教士、思想反动的老学究等,均不得担任人民的教师。只有具备下列条件者,方能取得教师的资格:第一、无反动嫌疑及富农思想;第二、无封建思想及宗教迷信者;第三、无恶劣嗜好;第四、有劳动能力;第五、有阶级觉悟、信仰共产主义者;第六、能通语体文字者;第七、吃苦耐劳;第八、能略知儿童心理者;第九、明白学校管理者。

鄂豫皖苏区对教师的待遇也是十分优越的。首先,在政治上信任教师。苏维埃政府规定,小学教员与雇员、贫农等劳动者一样,有选举权和被选举权;小学教员的劳动也是劳动,可以同体力劳动者一样参加工会的选举。县、区苏维埃政府还定期审定评选先进教师,召开先进教师代表会,交流经验,树立榜样。其次,生活上照顾教师。缺乏劳动力的教师家属分得的土地,可以由农民代耕;教师外出开会或学习时,口粮由苏维埃政府供给;如果教师有病,苏维埃政府应补给以相当的医疗费。可见当时教师在苏区还是很有地位的。

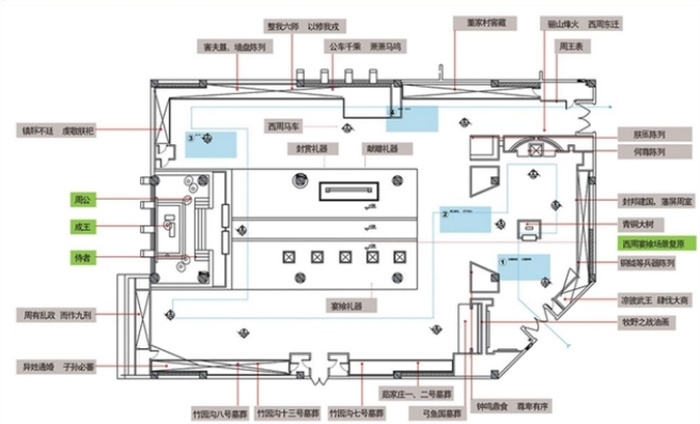

黄麻起义纪念馆

黄麻起义纪念馆

三、教材的编订和教师的教法

苏维埃政府还非常重视各级学校的教材编写,曾经多次组织讨论教材内容,组织各县、区的学校进行教材展览,吸取长处,力戒弊端,使苏区的教材既能体现为无产阶级服务的方针,又能适应学生年龄、水平、智力、时间等要求。关于教材的选择,苏区政府规定应具有无产阶级的文字,有趣的诗歌、有趣的游戏及劳动、无产阶级斗争的历史故事、儿童革命故事等。为了解决学生猛增而教材缺乏的矛盾,省文委规定各县可以把党和政府所出版的各种报纸、书刊中的宣传材料加以翻印、作为临时教材。

鄂豫皖苏区学校教材的内容,答题可以分为三种情况。一是为了适应革命斗争的需要而编写的教材。如黄陂列宁小学国文课本有这样几课:“你、我、他。你姓什么,叫什么?你到哪里去?你有路条吗?”“新谷黄了,我们要保卫秋收的胜利,一粒谷也不让敌人糟蹋,一粒稻也不让敌人割去”等。二是为了进行政治教育而选编的上级印发的学习资料或苏区报纸上登载的宣传材料。如新集列宁高等学校语文课本第九课的课文是“列宁是全世界无产阶级的导师。他一生都为革命工作。苏联的十月革命,是在他的领导之下完成的”等。三是为了进行革命宣传,把苏区流行的革命歌曲作为教材。如“八月桂花遍地开”、“童子团歌”等,都曾被选入列宁小学或列宁高等学校的过问课本,它的好处是,这些歌曲已为人们所熟悉,一般都能唱出来,学习是便于联系记忆,可以收到较好地识字效果。

在教育方法上,《鄂豫皖区文化教育委员会巡视纲要》对学校教授课程规定了具体标准:第一、免去了死背方法没有?第二、教师懂得设计教学否?第三、教过的书是否学生都懂得?第四、教师是否依照儿童的程度去教?第五、教师教时的语言是否通俗?第六、教师教时的教材是否丰富?第七、教授时学生精神是否振作?这些规定,是对旧的传统教育方法一个猛烈的冲击。反对满堂灌,提倡启发式,联系学生实际,因材施教,注意学生的学习情绪,对教师提出了较高的要求,做到深入浅出,让学生在理解的基础上,加深记忆,增长知识,科学性强。

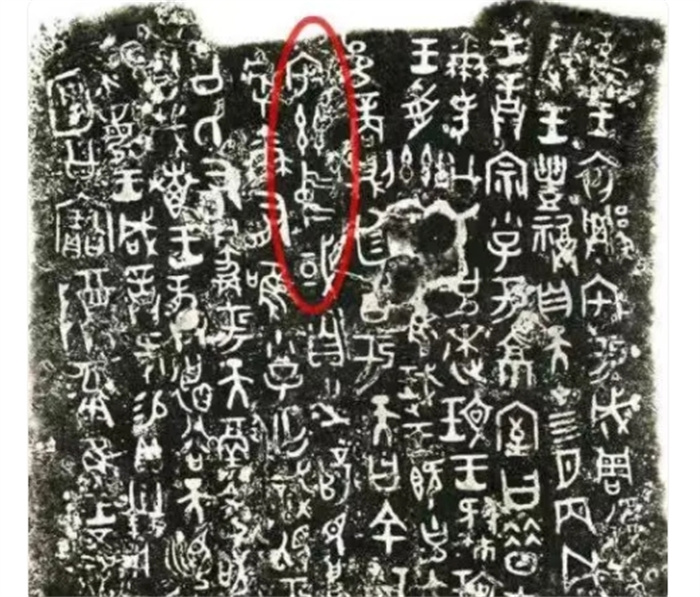

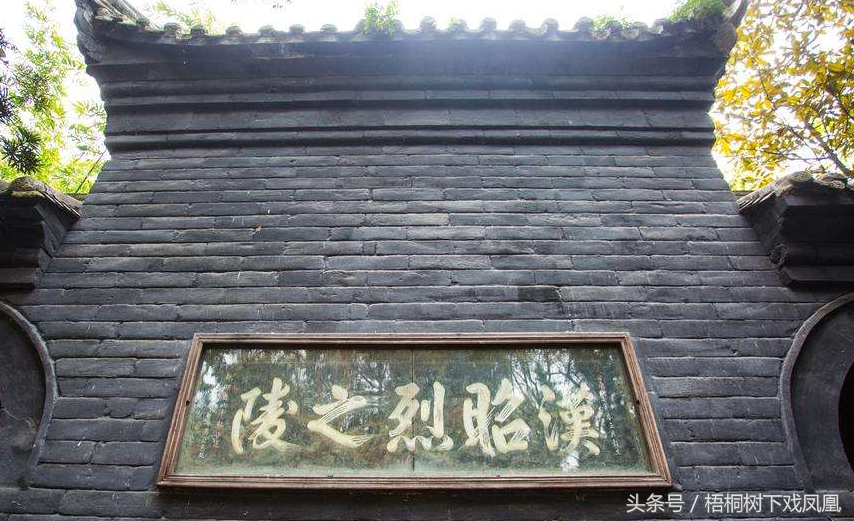

革命烈士陵园

革命烈士陵园

四、多样的教育形式

为了让广大人民都能够接受教育,鄂豫皖苏区制定了多种教育形式。首先是根据地的革命干部教育。其范围十分广泛,它包括红军干部教育、党政干部教育和群团干部教育。在红军干部教育方面,办有红军学校、随军学校、教导队、赤卫军训练班等形式。在党政干部教育方面,有干部学校、列宁高等学校、党团训练班等形式。另外苏维埃政府,为了培养和造就各方面所需要的人才,办有专业学校,设有师训班、红色医务训练师、无线电训练班、财务训练班,学院来源是不对和地方苏维埃选送的。还有广泛的社会教育。它是属于工农兵业余教育,其对象是成年的不脱离生产、不脱离战斗岗位的工农兵广大群众。社会教育发展极为普遍,形式灵活多样,有夜校、民校、识字、扫盲、墙报、戏剧等文化活动。最后苏维埃政府为学龄儿童实行普及义务教育,培养革命新一代而创办普通的学校教育。它在政策上保证红军和工农子女享有优先入学的权利,实行免费入学教育。它的主要办学形式包括列宁初等小学、列宁模范小学、列宁高级小学、列宁模范学校等。

五、教育成果及历史经验

鄂豫皖苏区在教育方面取得了辉煌的成果。苏区群众的文化程度,比国民党统治时期提高得多。城镇里的列宁高小和山村里的列宁小学,以及工余学校、夜校等吸引着成千上万的学生,无论男女老少都争相入学学习。识字班的人数也成倍增长,有些以前一字不识的农民,现在能够写信,写“打倒帝国主义”“打倒国民党”的标语。从前老是巴结的雇农、贫农、,现在能够在群众会议上发表演说。同时,教育革命还促进了农民思想的解放。过去的善男信女,现在不再信仰菩萨了,他们是相信马克思列宁主义了。学校俱乐部等文化教育场所,都高悬列宁和马克思的像片,即农民家中,许多从前是供奉菩萨的,现在都是被列宁、马克思驱逐出去了。一切菩萨的庙宇,都变成列宁学校了。苏区三百多万工农群众和红军战士直接参加的教育革命实践活动,为了鄂豫皖根据地的创建、巩固和发展,立下了不朽的功劳。

除了巨大的成果外,还从教育实践中总结了丰富的历史经验。第一、坚持党的领导,制定切符实际的教育方针。土地革命时期,为了使根据地的教育适于革命战争和根据地发展的需要,党和政府从实际状况着手对课程设置、教学内容以及教学方法进行了改革。第二、教育与生产劳动相结合。教育与生产劳动相结合是马克思主义教育的基本原理之一,这一政策在鄂豫皖苏区得到了积极的贯彻,各级学校都很重视劳动教育,经常组织学生参加社会劳动,在教材的编写上,也从劳动具体需要出发来组织编写教材。第三、坚持从实际出发,走群众路线,勤俭办学。鄂豫皖苏区教育从一开始就坚持走群众路线,勤俭办学。这一方面是由于鄂豫皖苏区当时正处在敌人的封锁围剿之中,战争频繁,破坏严重,经济紧张,物资匮乏。仅仅靠苏区政府有限的人力、物力是不能满足教育发展的需要的;另一方面,苏区的成立使人民翻身成为主人,他们在政治经济上获得解放之后,热切希望改变自己落后愚昧的文化状态,所以苏区人民以空前的热情投身于文化事业当中。学校经费少,就由群众募集;由单位、集体捐款;由师生参加劳动,增加收入。没有校舍、桌凳、黑板、粉笔就用土制方法制作使用。这些艰苦奋斗的经验,为日后党在各根据地实施文化起了很好的借鉴作用。

总结

鄂豫皖苏区在极其艰苦的情况下,根据当地的具体实际,以科学的方法,多样的形式展开了革命教育事业。不仅提高了广大人民群众的文化素质,而且更有利于革命根据地的建设。其取得的成果和总结得历史经验,对共产党在革命斗争年代的文化教育有深刻的影响,并且其中某些理念至今都十分值得借鉴。

附记:本文写于2012年6月,为考察学习的一个小论文,文中注释均省略。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000