孟良崮战役后,张灵甫留下3大死法谜团,到底哪一种更接近历史真相?

(说历史的女人——第1542期)

“攻上孟良崮,活捉张灵甫,打烂王牌虎!”

——华东野战军。

抗日战争胜利后,国内正式进入内战。从1945年到1947年,经过两年的拼杀,本身占优势兵力的国民党部队,在战场上屡屡失利,大批部队遭受重创和歼灭。鉴于该种情势,在1947年3月,南京政府调整战略部署,改变之前的地毯式全面围剿,换之以集中优势兵力重点进攻解放军根据地。主要进攻两个地方:一个是陕北革命根据地,一个是山东解放区。

当时,南京政府往山东战场投放的兵力多达45万之众,由陆军总司令为顾祝同在徐州进行统一指挥。在顾祝同的调度下,投放在山东战场第一线的将士多达20万之众。但是号称之兵力,多是有水分的,在其前线最有战斗力的为三个兵团,分别为整编的第十一师、第七十四师、第五军。

按照南京政府的意图,由三大兵团以弧形之势稳步推进,目的是想把鲁中地区的华中野战军主力部队逼至绝境,与其进行正面决战。或者如果华北野战军离开鲁中,北渡黄河。

从当时的军事情势来看,国民党军队的战略部署,是很要命的。因为华中野战军总兵力虽约有27万之众(孟良崮战役中我军参战部队之数目),但依然是不能与敌正面死战的,不是不敢,而是在装备、物资等条件都不如人的情况下,进行正面死战,必然是损失惨重。

因此,对于华中野战军而言,破敌之策就是改变战略思路,引导敌人也改变战略部署。一旦敌人的战略变乱,被我牵制,那么战场局势就由我方说了算。经过敌我分析之后,以陈毅、粟裕等为首的华中野战军拿出了一个作战方案,即分散敌人、制造战机、寻机围歼。意思很简单,就是耐心,再耐心,逐步制造分散敌人的条件,待时机成熟,集中隐藏之优势兵力逐个围歼敌之部队。

陈毅把战略方案,上报中央军委后,毛泽东又根据整体情况,做了一定的调整。之后,华中野战军根据中央军委的意见进行了战略部署,先是令第七纵队停止南下苏北之行动、第一纵队停止前往鲁南。接着令第六纵队放弃牵制敌人之任务,在鲁南潜伏起来。

这个安排部署看似简单,实则其中大有文章。因为这样的部署,给敌人造成了非常致命的错觉。首先让敌人认为我方位于沂蒙公路的主力已转移至淄川等地。其次对敌造成错觉,以为我军无力再战被迫撤退。

如此部署,极其容易造成敌人的轻敌之心。结果,也取得了预期之效果。仅6天之后,在5月10日,南京政府的蒋介石在听了顾祝同的汇报后,大为高兴,立即发出一道密令:

“跟踪追剿,进出于莒县、沂水、悦庄、淄博一线。”

上头命令一发,就意味着之前的战略部署要改变了。位于前线的二十万大军就开始往北和东全面进攻——国民党七十四师因是国军中王牌部队,所以作为主力,其余部队作为两翼和后方之掩护部队。他们的目标是华东野战军的指挥部蚌埠。

当陈毅和粟裕得知敌之方略后,大喜。

因为敌人之前的战略部署,很令人头疼,因为敌人实力强大,又稳步进攻,稍有不利,则退而守之,我方是无可奈何。然如今敌之改变,主动分散兵力而出击,恰为我军创造了良机。尤其是敌之先头部队为号称“王牌虎”的装备精良的第七十四师,若能将该师歼灭,那么必能破敌之锐气,扭转山东战场之局势。

如此良机,对于陈毅、粟裕等这类名将,岂能错失。因此,他们立即放弃了原来准备进攻敌之第七军和第四十八师的部署。调集第一、四、六、八、九纵队之精锐部队,来到正面战场,准备对付第七十四师。另调集第二、三、七、十纵队担任阻援任务。

陈毅把这次围歼第七十四师的战役,用了一个十分形象十分有历史感的比喻,叫做:“我们是百万军中取上将首级(指王牌部队第七十四师)。”此外,陈毅还有一个4字比喻,说这次战役,叫“猛虎掏心”。

这两个比喻,其实也暗指了敌之不俗,如猛虎,如百万大军之上将。因此,说归说,对待战事的时候,陈毅、粟裕等还是非常慎重和谨慎。所以在战役开始之前,陈毅是再三重申:

“整编第七十四师是强中强……要做好打恶仗、打硬仗的心理准备……”

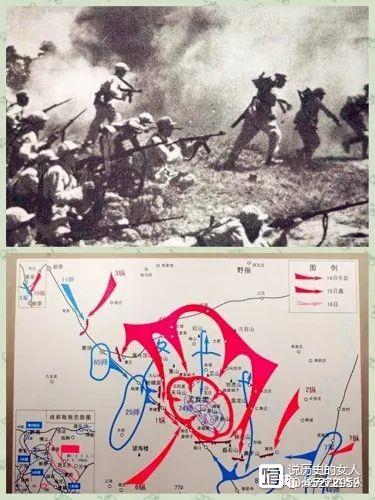

5月13日傍晚,陈毅下达命令,华中野战军突然开始了对驻守孟良崮的第七十四师发动全面围攻——孟良崮战役爆发。

在这里有必要交代一下——孟良崮战役之所以重要和出名,因为三个因素,第一个因素是孟良崮战役中投入的整编第七十四师是蒋介石手中的王牌部队;第二个因素是该师的总指挥张灵甫是一员能征善战之虎将。第三个因素,是重中之重的因素,那就是蒋介石计划借机与解放军之主力华东野战军进行正面开战,意图歼灭之。而我解放军,也谋划消灭敌之七十四师精锐,破解战争之困局,以取得战场新局势。

因此,该战役,对于双方而言,都是一个突破口,所以说,无论对于哪一方,都是只能胜,不可败,或者说败不起的。也正因为重要,在我军围攻孟良崮上的第七十四师时,其师长张灵甫给南京政府的老蒋发了一通电报。蒋介石在接到电报之后,立即意识到该战役之重要,因为在老蒋看来,这是歼灭华中野战军之千载难逢的良机。之前是到处追、到处逼,使足了劲,华中野战军的主力部队就是深藏不露,如今主动出现,正好灭之。

于是,蒋介石电令张灵甫死守孟良崮,把华中野战军的主力吸引住;然后又电令十个师的兵力增援孟良崮,意图里外夹击,歼灭华中野战军之主力。蒋介石发了电令后,仍然不放心,亲自来到了指挥前线徐州指挥部,来这里督战,并发出了著名的“十杀令”。总之,可见蒋介石内心之急迫和重视程度。

蒋介石的动作,令战场局势顿时变得严峻起来,对于我方是极其不利的。一方面是孟良崮上的张灵甫是一员猛将,善于打仗,所以虽被围困,仍然调度有方,占据高地,顽强反攻。另一方面是蒋介石调动的大批援军,如果赶到孟良崮的话,那么战场情况就很棘手了。

陈毅和粟裕敏锐地看到了危机,这是一个关键时刻,该怎么做,非常考验一个将帅之领导能力。陈毅和粟裕经过分析后,我围攻之军是撤不下来了,一旦撤退,全线崩溃。因此,目前唯一的破局之策,就是在敌人的援军赶到之前,在24小时之内消灭孟良崮上的第七十四师。这叫“背水一战”!

于是,陈毅电令各纵队,下达最后的死命令。

比如陈毅给第一纵队司令员叶飞的命令是:“……要不惜一切代价,把孟良崮拿下,坚决把第七十四师消灭掉……”

接着又给第4、6、8、9纵队的司令员电令:“聚歼第七十四师,成败在此一举,你们部队被打掉1000,我给你补充1000……谁攻上孟良崮,谁就是英雄……”

此时双方的战事,一方面是比实力,一方面是争时间。

华中野战军的各总纵队接到陈毅的命令后,知道战事之紧迫和紧急,已经到了决一死战之时机,绝对容不得半点退缩,唯有前进和死战。而孟良崮之上的第七十四师,借助装备精良、地理优势,也是抱定死战之心。死战对死战,战事惨烈自不必说。

此外,蒋介石像热锅上的蚂蚁一样,在外督战,督促十个师的援军。但是很遗憾,国民党十个师的援军,都被我华中野战军拼死拦阻在包围圈之外,比如敌之精锐第五军,号称国军五大主力部队之一,被我第十纵队拦阻在莱芜战线;敌之第第十一师则被拦阻在蒙阴一线。

援军不达,孟良崮的第七十四师很快就陷入了苦战。16日,我军在榴弹炮的猛烈轰炸之下,朝孟良崮高地发起了最猛烈的攻击。接着,总攻的信号弹一出现,在响亮的冲锋号声里,响起的是震天响的呐喊冲杀声。因为战事惨烈,战士们都打急了眼,声音嘶哑,异常英勇,犹如愤怒的虎豹,朝孟良崮上的敌人猛扑上去。

第七十四师的守军,在我炮兵的猛烈轰炸打击之下和冲锋猛攻下,虽然作战有方,但也架不住如此凶烈的攻势,死伤无数,残兵纷纷往后撤退至第七十四师师长张灵甫的指挥部附近。当时张灵甫的指挥部在孟良崮主峰一个山洞,他正在向各师部发求援。

但是,以当时的境况,就算被求援者答应救援,也没用了。因为我华中野战军的部队已经攻到了张灵甫的指挥所洞口。虽然在那里遇到仅千余的第七十四师残部的猛烈反攻,但是在比狠比勇的时刻,我军自然是早已抱定“狭路相逢勇者胜”的死战之决心,因此把敌之残部全歼。

接着,我特务团三连,攻破张灵甫的指挥所,第七十四师从战场上消失了。该战役,整编第七十四师3.2万精锐,全军覆没。当然,我军为了这次战役,也牺牲了1.2万战士之性命。

王牌部队第七十四师的全军覆没,扭转了战场局势,其意义重大,自不必说。且说第七十四师全军覆没后,其师长张灵甫的结局是什么样的,今天我们要来说一下——孟良崮战役后,张灵甫留下3种传奇而神秘的死法,到底哪一种死因更为接近历史真相,为何在58年后他又得到了一枚抗日纪念章?

先说3种死法:

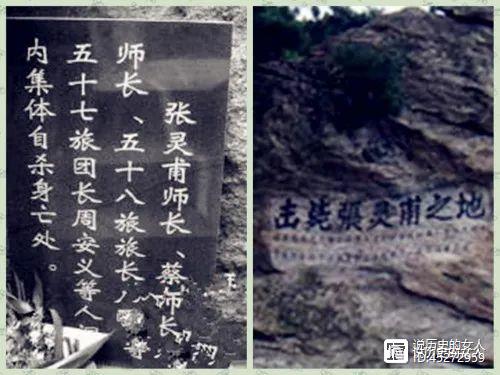

第一种为电报说或击毙说。

所谓电报说,出自《1947年5月30日,华东野战军陈(毅)粟(裕)谭(震林)(陈士)榘联名致电中共中央军委的电报》

其中写道:

“据最后检查证实,七十四师师长张灵甫、副师长蔡仁杰……确于十六号下午二时解决战斗时,被我六纵特团副团长何凤山带兵当场所击毙。”

第二种为自杀说(或遗书说)。

此说法的主要依据来自于张灵甫在战败后,知道胜利无望,遂率领身边之将士悲壮自杀。在自杀之前,他留下了一封给蒋介石的遗书(实际是通过无线电对蒋介石口述的):

“……我与众将战到最后,为上报党国与领袖,下达士兵与部属,决心以一弹饮绝成仁,报效校长多年之教诲……”

不久,在孟良崮战役结束该月月底,即1947年5月29日,备受折磨的蒋介石公开发布了一篇文章,叫《为追念张灵甫师长剿匪成仁通告国军官兵》。其中写道:

“……最后不屈相率自裁者,有师长张灵甫、副师长蔡仁杰、旅长卢醒、团长周少宾高级将领凡二十余人。呜呼!凄惨壮烈……”

第三种为被俘杀。

该种说法出自《飞兵激战孟良崮》,写这篇回忆文章的人,非常有分量,他是当时参加孟良崮战役的王必成,在围攻孟良崮时,他的职务是第六纵队的司令员。其中写道,张灵甫被俘后,押解其的解放军战士为泄愤对张灵甫开了枪,后“抢救未果身亡”。

张灵甫死后,留下这三种死法疑团,到底哪一种更接近历史真相呢?

一直众说纷纭。不过这三种说法,各有其独有的特点:

若论对外公布时间,第二种说法是最早公布的;

若论权威性,则因第一种是电报发出的,并且是直达中央,应是最具权威性的。

若论民间倾向度,则第三种说法为诸多人所信服,原因是个人回忆录,真实度还是很高的。或者说,一个人在晚年的回忆中,更愿意赤诚相待,真诚看待一切事物。(当然,因为年龄等因素,也会存在记忆的误差)

不管怎样,这三种说法的支持者都很多,但都有各自的充分理由。

有关张灵甫死后之事,除了他的死法谜团之外,还有一件事,也颇为值得一说。那就是张灵甫作为国民党将领,在去世58年之后——即2005年,在纪念抗战胜利60周年的时候,他的竟然得到了中共中央、中央军委和国务院颁发的一枚抗日纪念章。这枚抗日纪念章是他的长子张居礼为父代领的,同时,国家也颁发给张居礼一枚纪念章。

有关国家颁发给张灵甫这枚抗日纪念章,具有非常重大的意义,因为它所代表的含义——即国家没有忘记张灵甫的抗日功劳,因此给予了适当的荣誉——张灵甫在黄埔军校毕业后,先后参加了淞沪会战、武汉会战、徐州会战等诸多战役,曾被誉为“抗日铁军”,他在抗日战争阶段做出了极大的贡献。

(文/说历史的女人·绿火)

- 0000

- 0000

- 00012

- 0000

- 0000