浅析巴比伦尼亚时期,城市军事服务与经济结构的延续

文|木木

编辑|观星

在一些巴比伦尼亚时期的泥板文献中发现,驻军中的车夫及步兵的粮草都是由皇家的仓库统一配给的。

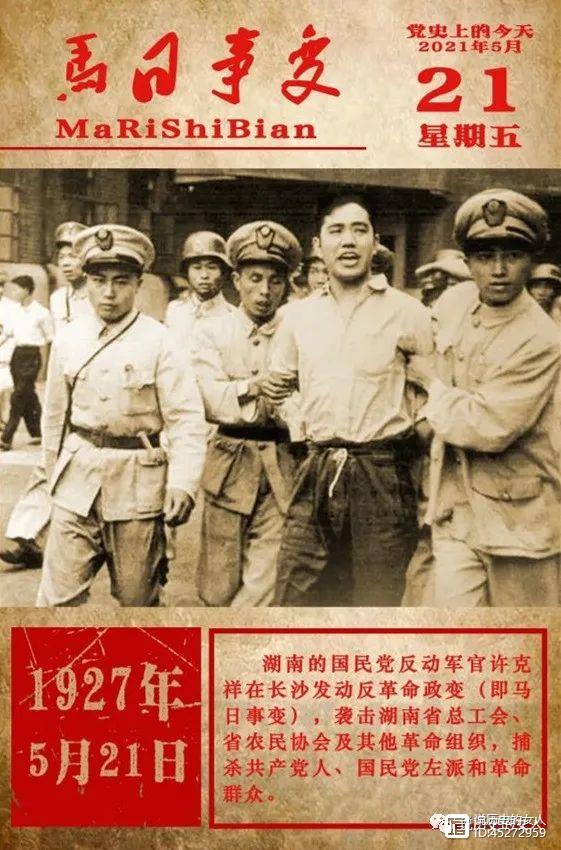

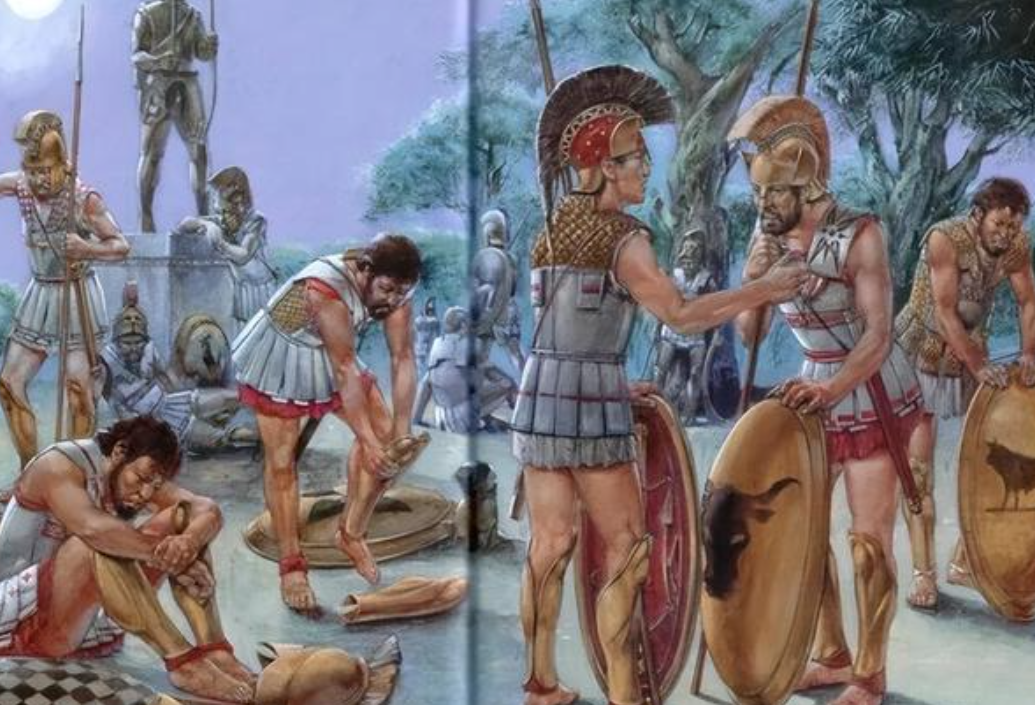

在巴比伦尼亚各个军事部队人员的构成中,首先一类是各个城市的应征士兵,和赋税征收中所提及的劳役类似。

兵役是居民对城市所具有的另一项重要义务,由于这一制度具有复杂性以及相关材料缺乏,所以目前还不太了解它的确切性质。

以及所影响的人和与其他类型的劳役之间所存在的关系。在西帕尔,有有一些材料反映了应征服兵役的人经常会用一笔钱去代替他们在阿卡德语中被称为“ilku”的耕作义务。

同时在城市中还存在一类世代传承的“dikûtu”的劳役或兵役,而另一类兵役“redû”指的则很可能是应征入伍的高级官员,他们则很有可能是其他类型义务服役人员的领导者。

除了常规的由皇家仓库统一供给的当地的军官和义务兵等人员以外,在城市中还存在着相当数量的一批雇佣兵。

比如古巴比伦时期的西帕尔城,就经常雇佣外来军事力量保卫城市,这些雇佣兵多数是加喜特人,当然也有少部分是粟特人及阿摩利人。

目前尚不清楚城市本地的军事机构与外来雇佣兵所组成的军事队伍两者之间的具体人数及隶属关系,但当时,巴比伦尼亚城市的许多前哨及设防地区的军事力量都严重依赖于雇佣军。

除此以外,城市军事机构人员中还有一部分是雇佣来为皇家服务的,古巴比伦时期的这类服务内容既包括赋税征收中所包含的各类劳役服务。

也包括这里的军事服务,这类人相比义务兵来说是有报酬的,但目前并不清楚参加兵役人员的报酬是由军队直接支付还是由征召兵役的机构来支付的。

雇佣这部分人员,很大程度上是为了补充城市中义务兵及雇佣兵兵力的不足。而在古巴比伦城市军事机构的官员分为两大类,一类为军官,另一类为行政类官员。

行政类人员包括负责征召士兵的工作人员,皇家军事抄写员等,这类人员彼此之间没有级别区分。而军官之间则存在等级差别,最高等级的军官为“将军”。

在巴比伦尼亚城市的文献记载中,“将军”这一词的第一次出现是在汉谟拉比统治的第39年,考虑到这一时期,整个的巴比伦尼亚地区已经由巴比伦第一王朝完成了统一。

因此这一高级军官职位应该处在中央国王的统一委派下,在特定的同一时间内,总共有5人担任这一职务。

“将军”的字面意思是“阿摩利人的监管者”,因此这很可能暗示着他们最早的职责可能是监管当时来自其他民族的人组成的雇佣军。“将军”同时还是军队在城市中遇到法律纠纷的代表。

虽然“将军”是古巴比伦时期巴比伦尼亚城市中的地位最高的军官,但是从西帕尔发现的一段材料中可以发现军队中的行政人员中的行政长官在某方面有超越将军的权力。

这份文件是关于牛群分配的,在记录分配给城市中的五位将军的数量后,跟随着“在行政长官的促使下”这样的注释,这似乎表示“将军”是处于“行政长官”管理下的。

在“将军”之下,还有“上校”、军士等与现代军队类似的军衔等级。

在军队中掌握着不同的职权。而这也反过来印证了当时城市的军事机构及人员间具有严密的多层管理体系。能够有效应对地区战乱频发的现实情况。

相对于其他部门的情况来说,经济部门可以算是古巴比伦时期巴比伦尼亚城市各个领域中资料较为丰富的一个方面,这与古巴比伦时期城市经济活动的繁荣密不可分。

正如现代城市那样,古巴比伦时期的城市的经济运行也是有专门人员参与管理的,并留下了一批相关的档案碎片。

对这些资料加以分析,可以建立关于古巴比伦时期乌尔城经济结构的总体概念以及理清在经济活动中所运用的具体方法。

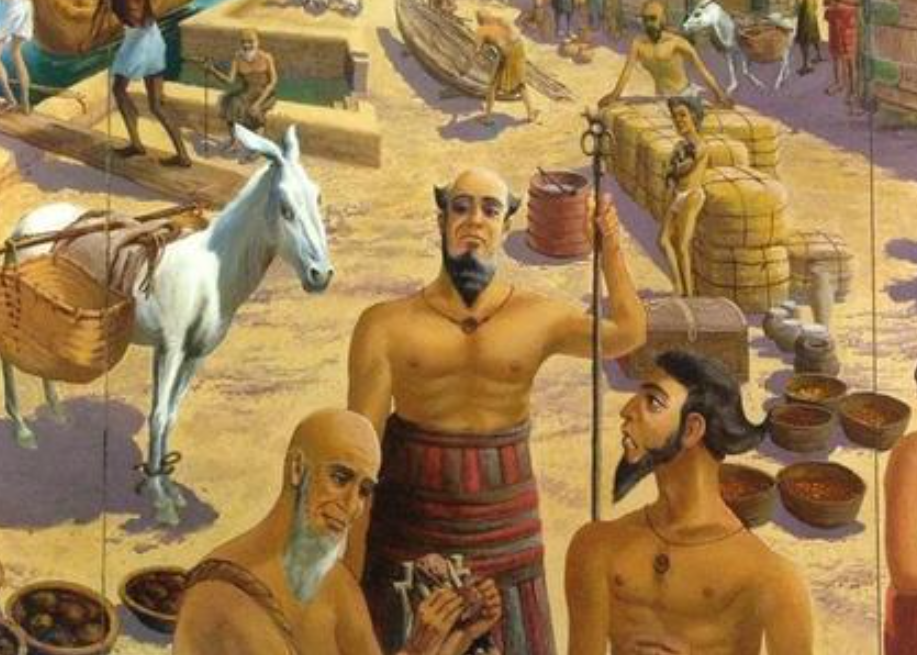

古巴比伦时期巴比伦尼亚城市的经济活动是由社会的各成员广泛参与的,包括宫殿、神庙以及公民个人,而各成员所参与的经济活动也并非彼此独立,而是有相互之间的内在联系的。

公元前两千纪左右伊辛国王所写的一首展现乌尔城陷落经济陷入崩溃画面的诗歌可能能够向透露一些当时有关城市经济部门结构的相关信息。

锄头不打在篱笆上,种⼦不留在地里,平原上听不见放⽜的声音,牧⽺⼈不用篱笆圈住圣⽺圈,搅动⽜奶时哼的歌不再在⽜圈里响起,吃尽草原上的牲畜,毁灭所有的活物。

四⾜动物不把粪便撒在地上,沼泽干涸布满裂痕,也没有了任何的小种⼦。芦苇长在荆棘里,被臭⽓熏天的淤泥掩盖。

果园里没有任何新的事物⽣长,所有的⼀切都自⾏开始崩溃,众神——安、恩利尔、宁玛尔决定了他们的命运!

这篇诗歌的描述了当乌尔第三王朝覆灭,巴比伦尼亚地区开始步入古巴比伦时代最初期时的城市经济来源。当然这里只是单独描绘了乌尔城的情况,而且也只局限于自然经济领域。

这里包括谷类、牛羊等牲畜、野生动物、沼泽、藤木丛和果园,而自然经济确实是当时巴比伦尼亚城市经济的基础。贸易作为当时城市的另一个重要经济部门未被提及。

当然,从其他材料中能够清晰确认贸易是是其城市财富的一大重要来源。

以乌尔为例,在著名亚述学家米尔洛普的观点中,贸易甚至是乌尔能够在公元前第二千年纪早期获得繁荣的主要原因。

乌尔城的地理位置位于波斯湾附近,也是幼发拉底河下游最后一座重要城市。

这使得它成为了古代两河流域的一个重要港口,所有这一地区从南部而来的进口货物都必须通过这座城市。

因此贸易必须被看作是乌尔经济至关重要的一个部分,当然推及至整个巴比伦尼亚城市,贸易也是其经济结构中非常重要的一环。

除此以外,通过考古发掘出土的相关文物也可以判断,这一时期巴比伦尼亚的城市内也存在着发达的手工制造业。

当公元前18世纪晚期以乌尔城为代表的巴比伦尼亚南部地区经济陷入巨大衰退后,北部阿卡德地区以西帕尔为代表的城市依然保持着相当的经济活力。

总体上也延续了这一地区一贯的经济体系结构。除了不同的经济部门,就古巴比伦时期巴比伦尼亚地区城市的经济参与者而言。

大体可以将其分为神庙、宫殿以及私人三大组成部分,而它们彼此之间也并不是完全独立的,有相互的合作与联动。

而各部分间的这种互动对于整个城市的正常运行来说是十分必要的。

对于种植业的发展来说,首要的基础是土地,在古巴比伦时期的城市中,一般来说最大的土地所有者是神庙及宫殿而非任何一般个人。

然而由于资料的缺乏,目前无法计算出它们所拥有的具体的土地数量,而与之相比,私人所有土地的情况则更加难以了解。但有一点目前可以断定的是。

巴比伦尼亚南北地区的城市在土地的所有情况上是存在一些差异的。以乌尔城为例,在乌尔存在的所有遗产部门的相关档案中,没有任何一个提及家庭土地所有情况。

只有三份私人销售合同是与土地有关联的,这些合同中出售的土地似乎都具有一些特殊的性质,要么这片土地是未被开垦的,刚刚由河流沉积形成。

或是遭受过洪水的冲击,要么就是面积特别小。而推广至古巴比伦时期的整个巴比伦尼亚南部地区,情况大致也是类似的。

几乎没有关于用于遗产和销售的土地的证明,这点与巴比伦尼亚北部的情况则有所差别。而在北部,能够经常发现一些土地销售的证据。

譬如,在西帕尔城中,确实发现了相当数量的有关土地买卖的文献,亚述学家哈里斯统计了古巴比伦时期内在西帕尔城及其近郊地区发现的与土地买卖相关联的97份合约。

并且其中的82份能够确定具体的年代,而另外的15份,哈里斯则推测它们都来自于汉谟拉比统治时期之前,因为这15份文献都没有提及土地的购买价格。

这是古巴比伦时代早期的一种典型做法,从西帕尔出土的有关土地买卖的文献可以推测在整个古巴比伦时期,巴比伦尼亚北部土地交易的情况应该都是存在的。

这也间接反映了古巴比伦时期巴比伦尼亚北部地区土地私人所有的普遍性。但在另一方面,巴比伦尼亚南部也确实存在一些私人土地所有的迹象。

比如,当一块地被出售时,就会用它临近地块的土地所有者的名字进行命名。此外,在巴比伦尼亚南部的其他城市如拉尔萨,还发现了相当数量的有以个人姓名命名土地的定居点。

由于名字是被某个个人终身使用的,所以它们很有可能指的就是某个或者的土地所有者的财产。

因此,断定古巴比伦时期的巴比伦尼亚南部城市不存在私人土地所有制是不正确的。但如果土地能够由私人所有的话。

很令人疑惑的一点是在这一地区发现的有关这一方面的信息却非常少,而对于这点的解释有多种,有一种观点推测有人禁止了巴比伦尼亚南部的土地出售行为。

然而这种观点没有任何证据可以佐证,并且这种说法也忽略了南部发现的三份私人销售合同。

另外还有一种推测是南部的土地虽不是以个人名义所有的,但它归属于大家庭或氏族,而以家庭之外的名义所有土地在当时的巴比伦尼亚南部可能具有法律上的障碍。

这种情况确实在公元前第二千年纪的下半叶两河流域北部的努兹地区存在过。

然而,虽然大家庭在当时的巴比伦尼亚南部是存在的,但它似乎也不是当时社会的一个标准市民组成单位。

而且目前发现的极少的证明当时南部地区有私人土地所有制都是与个人而非家庭相关联的。

还有一种推测是土地出售会面对很大的阻力,拥有土地所有权可能能给个人提供一定的权力,使其不愿意放弃。

所以可能会导致那些负债者宁愿出售他们自己、妻子或儿女成为奴隶而不愿出售土地,但这观点无法解释在遗产部门同样缺少有关私人土地的文献。

目前所知的古巴比伦时期巴比伦尼亚南部的遗产类型中包括了土地,而能够证明这一点的文献其中两个出自拉尔萨,而第三个则来自库塔拉。

这些文件都表明土地在很长的一段时期内以家庭的名义保持未分割的状态,在最初的所有者去世53年后他的孙子们才将土地分割,但依然共同保持利润。

因此,也可能是当时人们由于担心土地变小利益受损而排斥分割土地,导致了在遗产文献中土地分割相关资料的罕见。

综上,巴比伦尼亚南部私人土地所有的稀缺可能是由多种因素造成的,人们可能会为了避免改变自身地位而不出售土地。

而另外值得注意的一点是,当时南部巴比伦尼亚的许多普通市民应该是没有土地的。

只有那些最富有的居住在城镇的土地所有者拥有土地,而留下的相关记录就是来自于他们。但是,虽然巴比伦尼亚南部普通市民们可能并不拥有土地。

他们依然有途径可以获得用于种植的农业用地,宫殿和神庙都会将一些生计用地奖励给他们的一些依附者。

这种操作的案例是在乌尔的涤罪祭司埃纳姆提苏德和埃舒鲁胡鲁的档案中发现的,因为他们的工作,他们从南那神庙获得了绵延不同地区的广阔土地,远到拉尔萨乃至扎巴拉姆。

而这些高级神庙服务人员也并非唯一获得土地奖励的人,在有关文献中,生计用地是很普遍的一个词。但同时,也并不是所有的土地都被授予工作人员。

神庙和宫殿也希望从他们的财产中获得一些利润,至少从中能够满足自己的食物需求,没有任何证据表明这两类机构中的任何一类有雇佣他们自己的劳动力耕种土地。

相反这种安排是与佃户和佃农一起存在的,那些获得生存用地的人们也使用佃户及佃农的劳动,他们常常出租土地,以获得银、大麦或是其他土地收益作为报酬。

在阿卡德语中,有一个词根ilku,表示的就是宫殿为个人提供土地,以作为获得服务的回报,这种服务可以是农业的、军事的、技术上的,但具体来看。

这些都几乎未在乌尔城出土的文献中发现过,这很大程度上是因为这套体系是巴比伦第一王朝的典型。

而它在包括乌尔在内的巴比伦尼亚南部地区普遍运行则要到汉谟拉比的征服以后,但不久之后乌尔就走向衰落,因此文献资料变得极为稀缺。

虽然有一些合同中关于租金安排的相关内容可以证明这种体制,但某些方面已经不可能完全理清。

比如这些报酬究竟是应该支付到宫殿、神庙还是拥有土地支配权的个人,而与ilku这一词根相关的文献在北部的西帕尔等城则有发现。

除城市中专门从事种植业的人员以外,从事渔业的人也从神庙获得一些土地用以种植大麦和蔬菜,这是必须要支付租金的。而牧民则会被分配一些可以以实物支付租金的土地。

有时土地可以从一个家庭的一代人中转移到另一代人手中。在一个案例中,一片被租用的土地最终被安排为它最初租客的儿子们的生存用地。

虽然在阿卡德语中,有相当多的术语是与土地租赁有关的,但它在乌尔的出土文献中十分罕见,通常也不能从中获得十分确切的信息。

总的说来,在乌尔出土的所有土地租赁协议都表明这一区域内的所有农业用地都不是由宫殿和神庙直接派人种植的。

而是由一些佃农和佃户种植的,在这种体系下,宫殿、神庙和它们相关的工作人员拥有土地的使用权,并且能够获得充足的大麦。

除此之外,他们还能获得银作为租用的付款,并且不用为每日的农业生产担忧。但是,土地租赁的发生也并不总是一种自愿的行为。

那些拥有土地所有权的人士也可能是将土地抵押以获得贷款或清偿其债务。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000