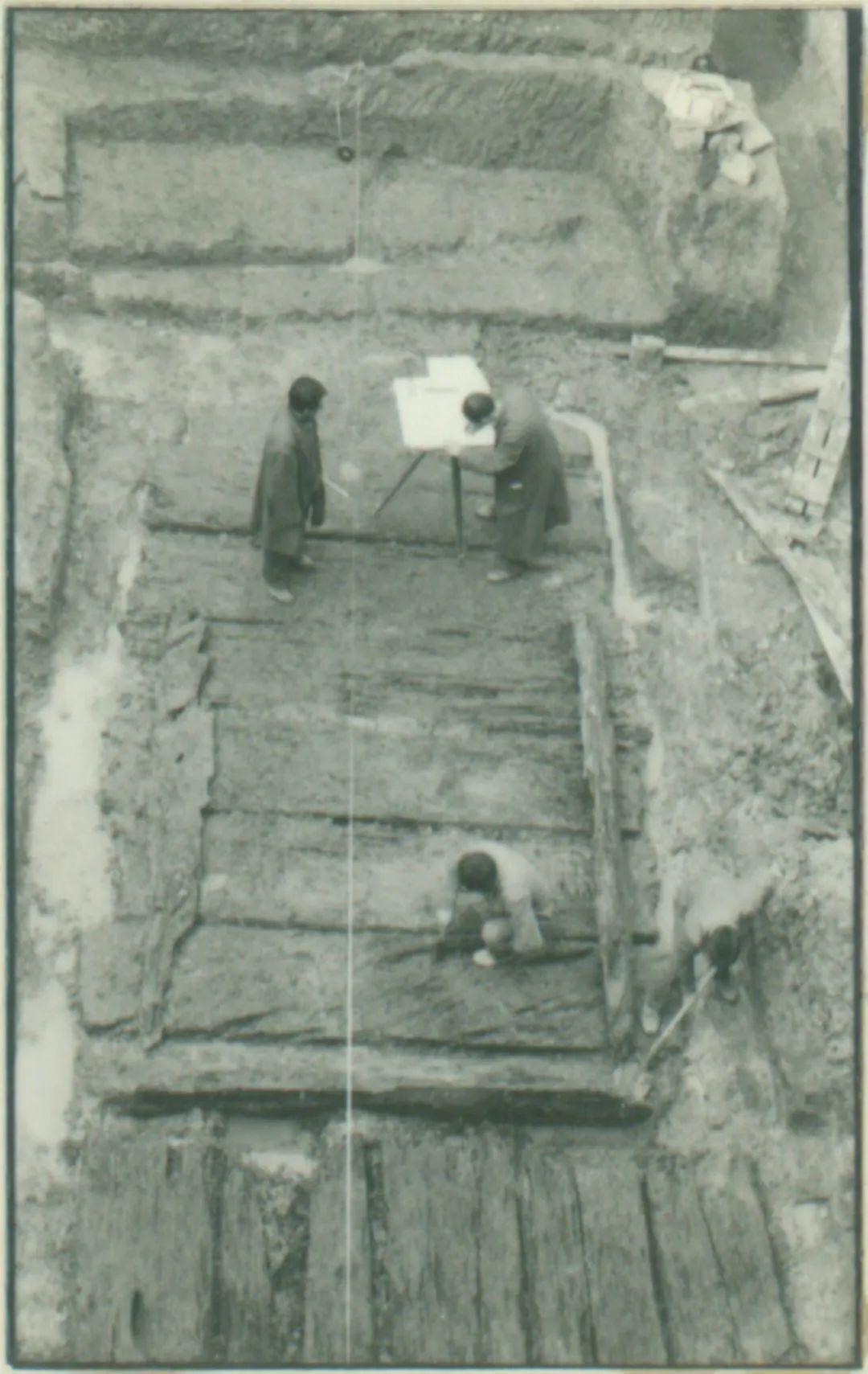

中国考古百年 | 重庆考古的起点与百年回首

白九江

今年是中国考古事业起步发展100周年,重庆最早的考古发掘至今100年的喜庆年份。重庆市文化遗产研究院举办了《重庆考古百年图片展》,以示庆祝。

一、重庆考古的起点

为什么将重庆考古的起点确定在1921年呢?这是由于重庆考古与中国考古起步有极为密切的联系。

1921年4月,北洋政府顾问、瑞典地质调查所所长安特生(Andersson)(图一)在河南渑池发现并确认仰韶遗址。在等待发掘许可的同时,安特生于同年8月安排年轻的丹麦古生物学家斯丹斯基(Zdansky)准备发掘北京周口店鸡骨山,他并邀请美国自然历史博物馆亚洲考察团的首席科学家葛兰阶(Grange)一起来到周口店,目的是给师丹斯基传授美国先进的发掘技术。安特生和葛兰阶随后在周口店发现了龙骨山(第1地点),并立即将原本准备在鸡骨山的发掘工作转移到这里。10月,安特生和葛兰阶离开了周口店,作为助手的斯丹斯基独自留下来,并发掘到了一颗早期直立人牙齿,又在1923年发掘到了另一颗(当然这些都是他在1926年整理周口店出土的化石中辨认出来的),1927年步达生将其命名为“中国猿人北京种”,这就是享誉中外的“北京人”牙齿,为后来中国人自己在周口店遗址的持续发掘和北京猿人头骨的出土奠定了基础。

图一 安特生

安特生离开周口店的原因,是他得到了他受聘任职的农商部和中国地质调查所的支持,获得仰韶遗址的发掘许可。安特生重回仰韶村,并与中国考古学家袁复礼共同开展考古发掘,后来于1923年发表《中国远古之文化》,报告了发掘和研究成果,提出了仰韶文化的命名,由此引发了中国现代考古学的诞生。

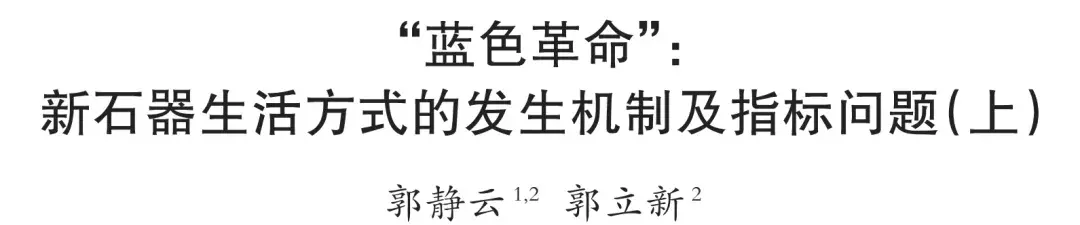

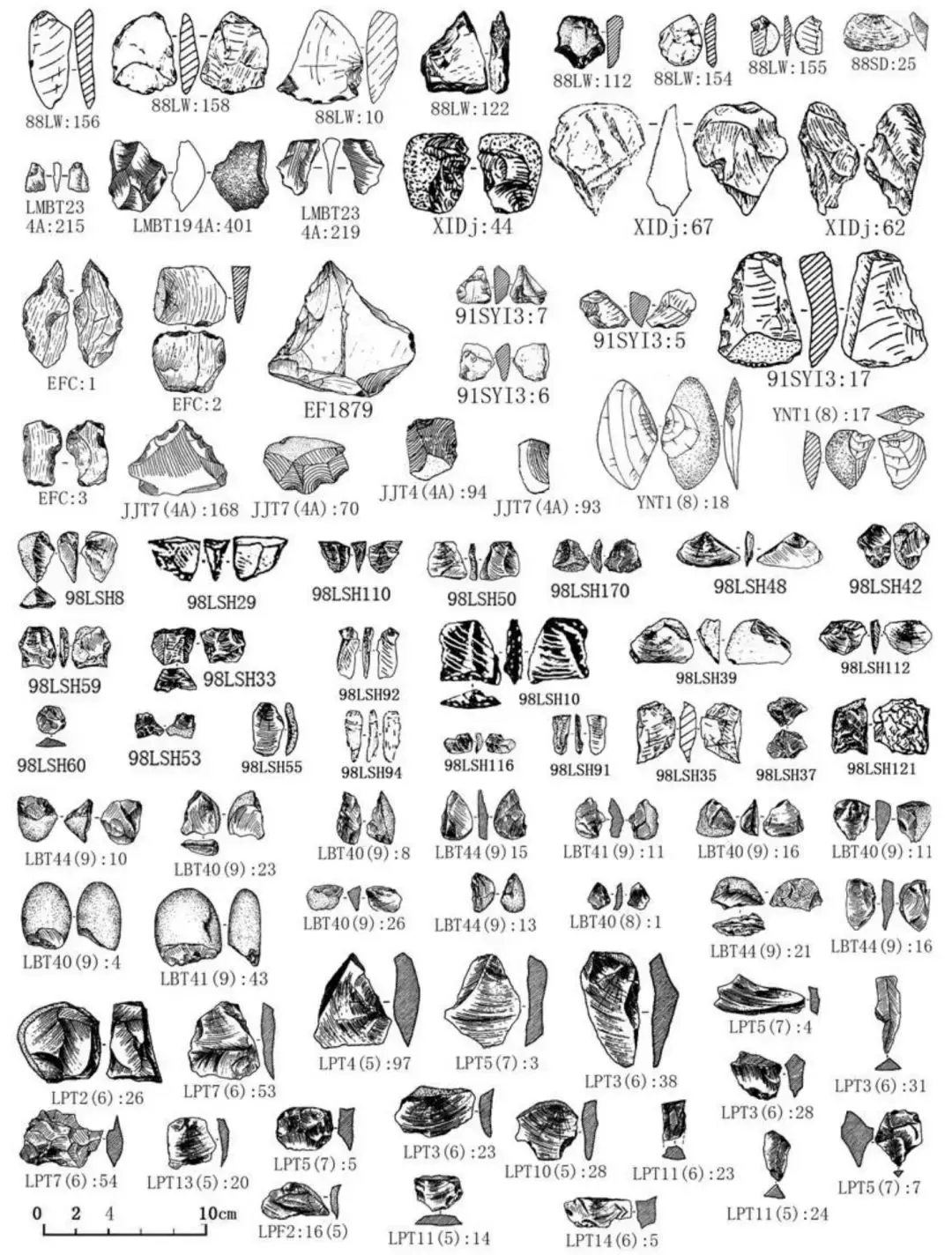

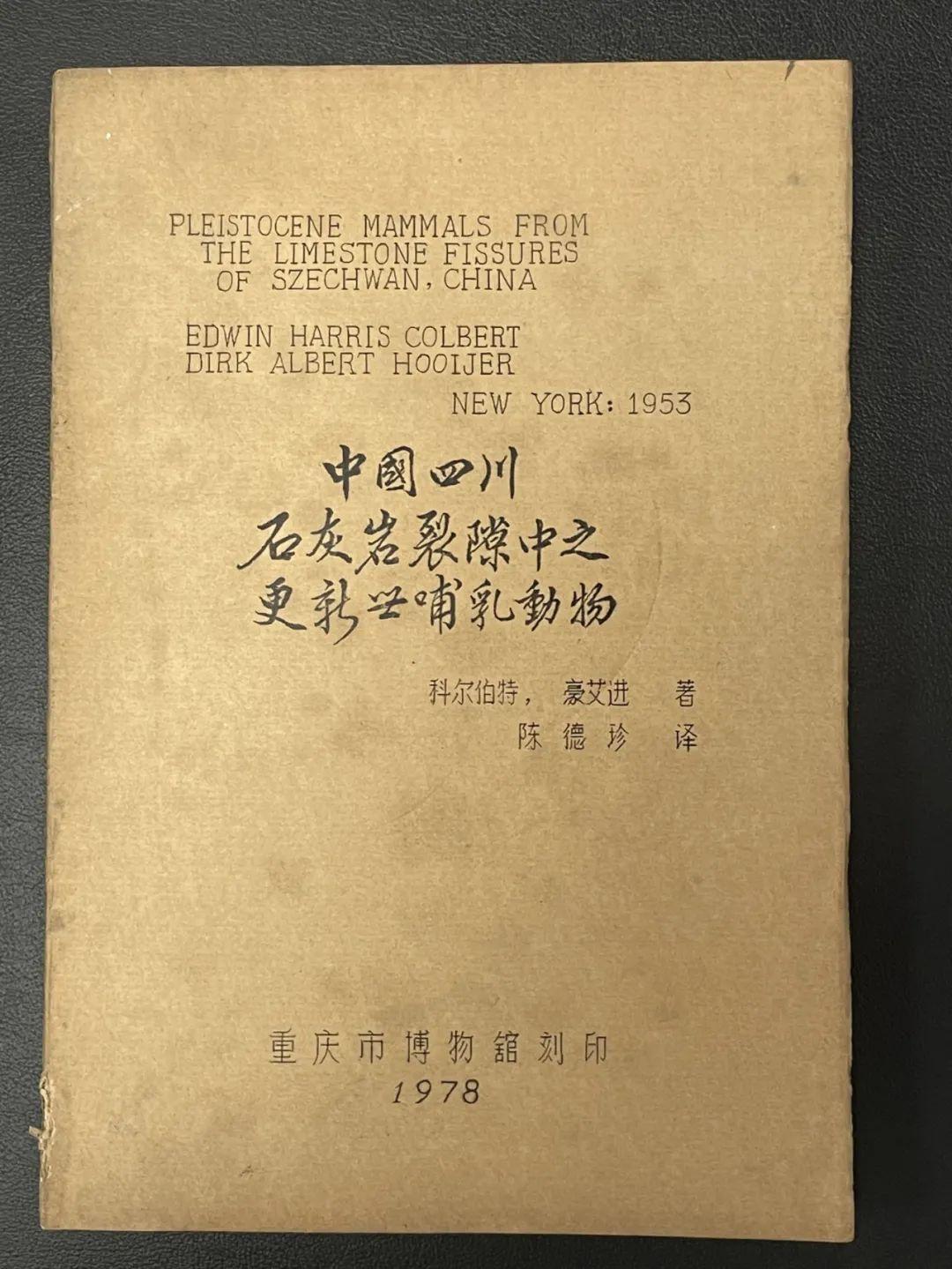

葛兰阶与安特生离开北京后,独自来到了长江三峡地区,试图在中国南方寻找古人类的遗迹。葛兰阶每到一个地方,必定光顾中药铺,寻找一种叫“龙骨”的中药材。他听说万县(今重庆市万州)盐井沟平坝盛产“龙骨”,便翻山越岭来到盐井沟,雇用当地农民,发掘出了大量化石(图二)。5年后,葛兰阶从盐井沟带走了大约5000公斤“龙骨”,辗转运到美国,进行修复、鉴定,开展初步研究,至今在美国自然历史博物馆还能见到大熊猫化石等众多盐井沟标本在展出。然而,直到1953年,盐井沟的发掘报告才由柯伯特(coibert)和郝益阶(hooijer)最终刊布(《中国四川石灰岩裂隙中之更新世哺乳动物》)(图三),并在国际上产生了较大的影响。

图二 葛兰阶和翁文灏(时任地质调查所所长)在盐井沟与发掘人员留影

图三 重庆市博物馆翻刻的《中国四川石灰岩裂隙中之更新世哺乳动物》书影

盐井沟虽然是一处古生物化石遗址,但其一直与寻找中国早期人类的学术活动相关。20世纪30年代,我国著名的古生物学家杨钟健、古人类学家贾兰坡也在万县盐井沟一带开展发掘,发现了一大批哺乳动物化石。加上裴文中,他们三人正是1927年至1935年北京猿人大发现的主要贡献者。由于盐井沟第四纪“大熊猫——剑齿象”哺乳动物化石群的历次发现,使中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的黄万波研究员意识到“长江三峡是探索人类起源的重要地区”。1984年,黄万波和方其仁等组成的一支三峡古人类考古队,首先考察的就是万县盐井沟,然后才顺流而下在巫山发现了著名的龙骨坡旧石器遗址,并随即展开了发掘,于次年发现了“巫山人”化石。

盐井沟遗址的发掘与周口店遗址有联系,与中国古人类的早期探索相伴相行,其发掘者与中国考古学诞生地 ——仰韶遗址的发掘者关系密切。安特生和葛兰阶,一个是地质学家,一个是古生物家,现代考古学的两大基础支柱 ——地层学和类型学,正是从地质学和生物学中借鉴并发展升华而来的。由此看来,中国考古学与西方考古学诞生之初的情形相仿,因此,将盐井沟遗址的发掘确定为重庆百年考古的起点应该是恰当的。在盐井沟遗址发掘之前,虽然早在19世纪下半叶,已有一些外国传教士、探险家在重庆做了一些猎奇式、探险式考古调查,但却从来没有开展过正式的考古发掘。1921—1926年盐井沟化石发掘之后,重庆地区陆续启动了一些小型的、零散的考古工作,特别是抗战时期在沙坪坝中央大学松林坡、九石岗、渝中上清寺、江北培善桥、相国寺(图四)等地汉墓的考古发掘,促成了抗战大后方古代区域历史文化学术研究的热潮(图五)。

图四 抗战时期郭沫若、卫聚贤发掘的江北相国寺汉代砖室墓

图五 郭沫若和卫聚贤展示重庆汉墓的出土品

二、重庆考古百年回首

重庆考古是中国考古的一部分。重庆考古、中国考古的起步时间都在1921年,这既是一种巧合,也是一种必然。重庆考古、中国考古这场由外国人率先发起、由中国人接力的科学活动,则是进化论思想和历史唯物主义在全世界和中国生根发芽的反映,是在中国传统史学、传统史观面临巨大挑战的情形下起步的。而两个一百年的背后,则是新文化运动和五四运动以来,中国人民追求民主与科学思想的延续。我们今天回顾重庆考古百年,必须认识到深处内陆的重庆,面对现代考古学这一舶来品,面临初期外国学者的“仰韶文化西来说”和个别人的掠夺式发掘,和中国其他地区的学者一样,以勇于担当的责任和勇气,在中国传统金石学等基石上,汲取现代科学知识营养,完成了自主发展和中国化的转变,以接续百年的探索、奋斗,考古事业也成为了百年中国历史进程的组成部分,这是中华民族追求科学、开启现代化、建立文化自信的必然反映。

回首百年重庆考古路,一是经历了从外来推动到自主发展,将舶来变为本来的过程;二是经历了以我为主、全国支援到走出市外、国外合作的路子,完成了三峡考古大会战,开启了市内外、国内外广泛合作交流的新篇章;三是经历了从被动式基本建设考古到基本建设考古前置、从基建考古到基建与主动考古并进的发展历程;四是经历了从证经补史到文化历史考古学,再到尝试社会历史考古学的学科精进之路;五是经历了从传统考古到科技考古,实现多学科共同参与、有机融合、学科交叉的新目标;五是从注重田野发掘到考古发掘与保护利用并重的转变,出土遗物的科技保护修复(图六)、揭露遗址遗迹的科学保护展示方兴未艾。

图六 重庆市文化遗产研究院“考古CT检测仪”

回首百年重庆考古路,我们延伸了历史轴线,增强了历史信度。发现了长达上百万年的悠远绵长的大量旧石器遗址,建立了近万年的先秦文化序列,阐明了巴文化也是中华文明多元一体重要来源的理论基础,发掘了一大批历史时期聚落、城址、手工业址、墓葬、石窟寺,较为系统地揭露了宋元(蒙)战争山城攻防体系,在盐业、冶锌、陶瓷等手工业考古领域取得丰硕成果,环境、动物、植物等考古已成为获取考古信息的标配,现代测量技术、信息提取技术、数字化技术已广泛运用,考古研究深刻揭露了这一地区早期人类的分布与发展、区域文明的起源与进程、统一多民族国家形成与巩固的规律,考古成果越来越多地惠及民众,日益成为促进经济社会高质量发展不可忽视的重要元素。

回首百年重庆考古路,我们不能不提及葛维汉(Graham)对重庆中学汉墓的发掘和南岸涂山窑的考察,不能忘记郭沫若、卫聚贤、常任侠、金静庵、胡小石、马衡等在江北和沙坪坝的汉至六朝墓葬考古发掘,特别是卫聚贤提出的“巴蜀文化”重大学术命题,将始终是川渝地区古代文化研究面临的永恒课题。上世纪50年代初,徐中舒、冯汉骥分别任西南博物院院长、副院长,促进了重庆和西南地区早期基本建设考古的发展,冯汉骥、王家佑、杨有润等在1954年至1957年对巴县冬笋坝的四次发掘,首次从考古上实证了晚期巴蜀文化的发展和消融。50年代后期至80年代,四川大学等对巫山大溪遗址的三次发掘、四川省文管会等对小田溪墓群的三次发掘、重庆市博物馆对临江支路西汉墓(图七)、涂山窑、明玉珍墓等的发掘,以及有关单位对忠县涂井、开县红华村、武隆江口等重要汉墓的揭露,中国社科院考古研究所等对三峡地区的考古调查,以及邓少琴、董其祥等历史、考古专家们对巴渝文化的深入研究,初步勾勒出了重庆古代文化序列的关键节点。1992年启动的三峡文物保护,是全世界的最大的基本建设考古工作,得到了全国70余家考古研究机构、科研院所的支援,确保了三峡工程的顺利蓄水,促进了重庆文物考古事业的大发展,是长江文化保护传承的成功范例(图八)。加上三峡后续考古和漫长的资料整理与研究,三峡考古至少将延续三十余载,成为重庆百年考古的奇迹,多少人一生中最长的、最辉煌的时光留在这里,多少人一生的精力都奉献给了或将奉献给彪炳史册的三峡考古事业(图九)。因三峡文物保护于2000年成立的重庆市文物考古所(重庆市文化遗产研究院前身),则是重庆考古工作的一个里程碑事件,在做好三峡考古的同时,努力推进基本建设考古,积极开展主动考古发掘,深入研究重庆考古的重大问题、关键问题,推动科技保护和考古成果转化,重庆考古迎来了大发展、大繁荣的新时代。

图七 1982年王川平、刘豫川发掘重庆临江支路西汉墓

图八 1994年俞伟超率三峡文物保护规划组专家奉节考察

图九 三峡考古中奉节李家坪出土的宋三彩俑

风餐露宿、青灯黄卷,是考古工作者的常态。百年考古,让我们永远铭记那些美好的初心、那些勇敢的追求、那些深邃的思想,虔诚致敬那些可爱的人、那些难忘的事、那些伟大的丰碑。当前,我们站在未来百年的新起点,只要继续传承弘扬考古前辈的科学思想、求索意志、奋斗精神、开拓意识,只要我们继续保持与中国考古同路同行、同向同心,就一定能擘画新图景,不辱新使命,交出新答卷。

参考文献:

1.安特生:《黄土的女儿 ——中国史前史研究》,伦敦:Kegan Paul,1934年。

2. 李新伟:《仰韶遗址发掘和中国考古学的诞生》,《中国文物报》2021年5月25日6版。

3.(美)科尔伯特、霍艾基尔著,张健评、张静雯译:《中国四川石灰岩裂隙中之更新世哺乳动物》,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,2011年。

4.重庆市文物局编著:《重庆市志·文物志》,重庆:西南师范大学出版社,2019年。

5.国务院三峡工程建设委员会办公室、国家文物局:《三峡文物保护》,北京:科学出版社,2018年。

6.重庆市文物考古所、重庆文化遗产研究保护中心:《重庆文物考古十年》,重庆:重庆出版集团、重庆出版社,2010年。

7.重庆市文化遗产研究院、重庆文化遗产保护中心:《重庆文物考古十年(二)》,成都:四川人民出版社,2020年。

- 0000

- 0001

- 0000

- 0001

- 0000