王艺|柴尔德:一名考古学家的政治“转向”

「编者按」

无论是在政治生涯还是在后来“转向”的学术事业中,柴尔德始终呼应自己的社会责任感和道德承诺,对他而言,无论政治还是学术,都是手段而不是目的。王艺认为,柴尔德首先是一名社会主义者,然后才是一名考古学家,更重要的,他是一位历史进程的参与者和创造者。

维尔·戈登·柴尔德(Vere Gordon Childe, 1892-1957),出生于澳大利亚,是世界著名的考古学家和史前学家,二十世纪最杰出的人文学者之一。他自一九二五年出版《欧洲文明的曙光》一书之后,就一路踏上辉煌的学术生涯,共出版过二十一本考古学和史前史学专著,以及二百多篇学术论文和评论文章。自柴尔德去世至今,探讨其学术成就和思想的文章已经超过了他本人发表的论文数量,但是他在学术生涯之外,终生保持的对马克思主义理论和社会主义革命的关切与投入,却不为世人所了解,甚至在某种程度上,被他在西方学术界的同行们刻意回避或曲解。

柴尔德(1892-1957)

柴尔德一九一〇至一九一四年在悉尼大学读本科时已经开始参与劳工运动,为工党竞选服务;在牛津大学读研究生期间(一九一四至一九一七)正赶上第一次世界大战,他又成为积极反对帝国主义战争的和平斗士,并因此受到英国军情五处(MI5)的长期监视;一九一七年回国后继续成为澳大利亚特勤局的监视对象。这一切直接导致他虽然带着牛津第一名优等毕业生的荣誉回到澳大利亚,在自己国家的学术圈却求职无门,甚至在退而求其次地先后得到成人教育和中学的教职之后,仍然因为政治倾向而被迫辞职。

一九一九年开始,柴尔德彻底放弃在澳大利亚学术界寻求教职的指望,完全投身政治,这个时候,他已经作为劳工知识分子在澳大利亚劳工界享有了相当的声誉,他为劳工报刊撰写理论文章,在工人教育协会(WEA)开设哲学和经济学讲座,在工会大厅做报告,调解劳工运动中的宗派矛盾、弥合内部分裂。同年六月,他开始担任澳大利亚新南威尔士州工党领袖斯托里(John Storey)的私人秘书,职责是考察州内公立的工厂、矿山等产业部门,全面了解那里的社会主义实践;研究澳大利亚以及世界各地的劳工运动和政治改革;为工党“提供立法框架和行政改革的基础”。

一九二一年十月,柴尔德再次登上驶往北半球的轮船,到澳大利亚新南威尔士州驻伦敦总代表办公室任职,主要职责依然是关注和研究世界,尤其是欧洲各国的工人运动与政治改革。柴尔德凭借自己的语言优势和学术素养,在这一岗位上得心应手,不断向南半球提交他收集、整理的各国资料,并附上自己的研判和建议。然而,随着斯托里去世,工党政府败选,保守党州长上台,柴尔德的报告无人问津,只能存档落灰。而他本人在海外处境尴尬,最终在国内政敌的不断施压之下,一九二二年八月,柴尔德失业,连购买一张归国船票的离职补偿都没有拿到。

一九二三年,无业人士柴尔德的《劳工如何执政》(How Labour Governs)一书出版,这是世界上第一本探讨议会社会主义的研究专著(这本书的题目似乎针对的是约翰·洛克提出的“劳工阶层没有执政能力”之说)。一九二四年,柴尔德发表了五篇论文,包括三篇政论文章、两篇学术论文。一九二五年,柴尔德在导师迈尔斯(Sir John Myres)的帮助下,获得伦敦皇家人类学研究所图书馆管理员的职位,终于有了固定收入。同年《欧洲文明的曙光》一书出版。一九二六年《雅利安人:印欧人起源研究》(The Aryans: a Study of Indo-European Origins)出版。

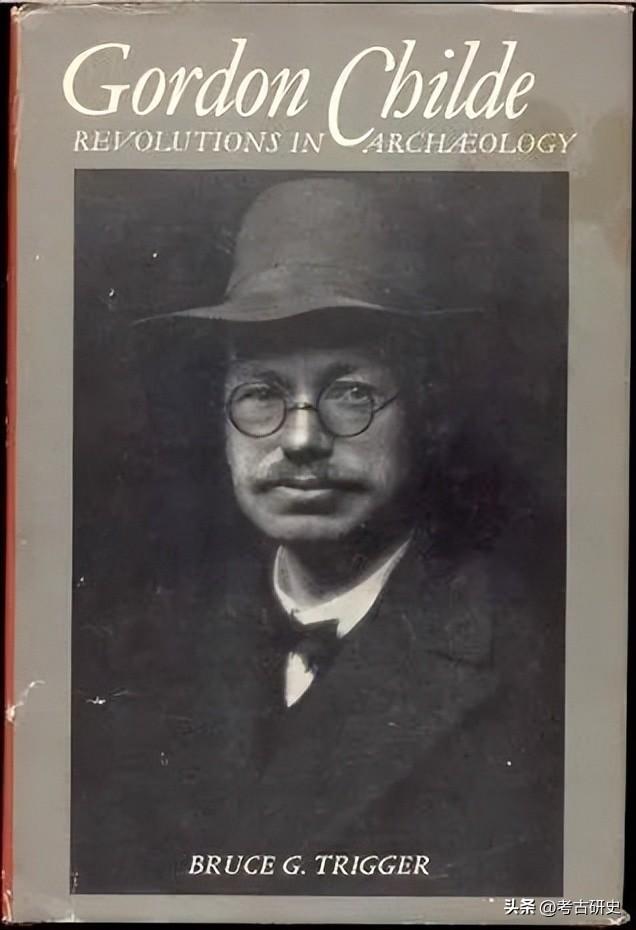

一九二七年《欧洲文明的曙光》再版,柴尔德就任爱丁堡大学阿伯克隆比考古学教授一职。这以后的故事,学界早已熟悉,加拿大考古学家特里格(Bruce Trigger)为柴尔德撰写的学术传记《柴尔德:考古学的革命》(Gordon Childe: Revolutions in Archaeology)一书中,按年代顺序全面考察了柴尔德对考古学的贡献和影响,认为他提出的“新石器时代革命”“城市革命”概念为考古学带来了革命,但是对于柴尔德早年在澳大利亚参与政治活动的经历,只有片言只语的介绍,并以一句“在澳大利亚,柴尔德对前景十分悲观”作结,匆匆转入了柴尔德的“回归考古学”。

柴尔德著《欧洲文明的曙光》

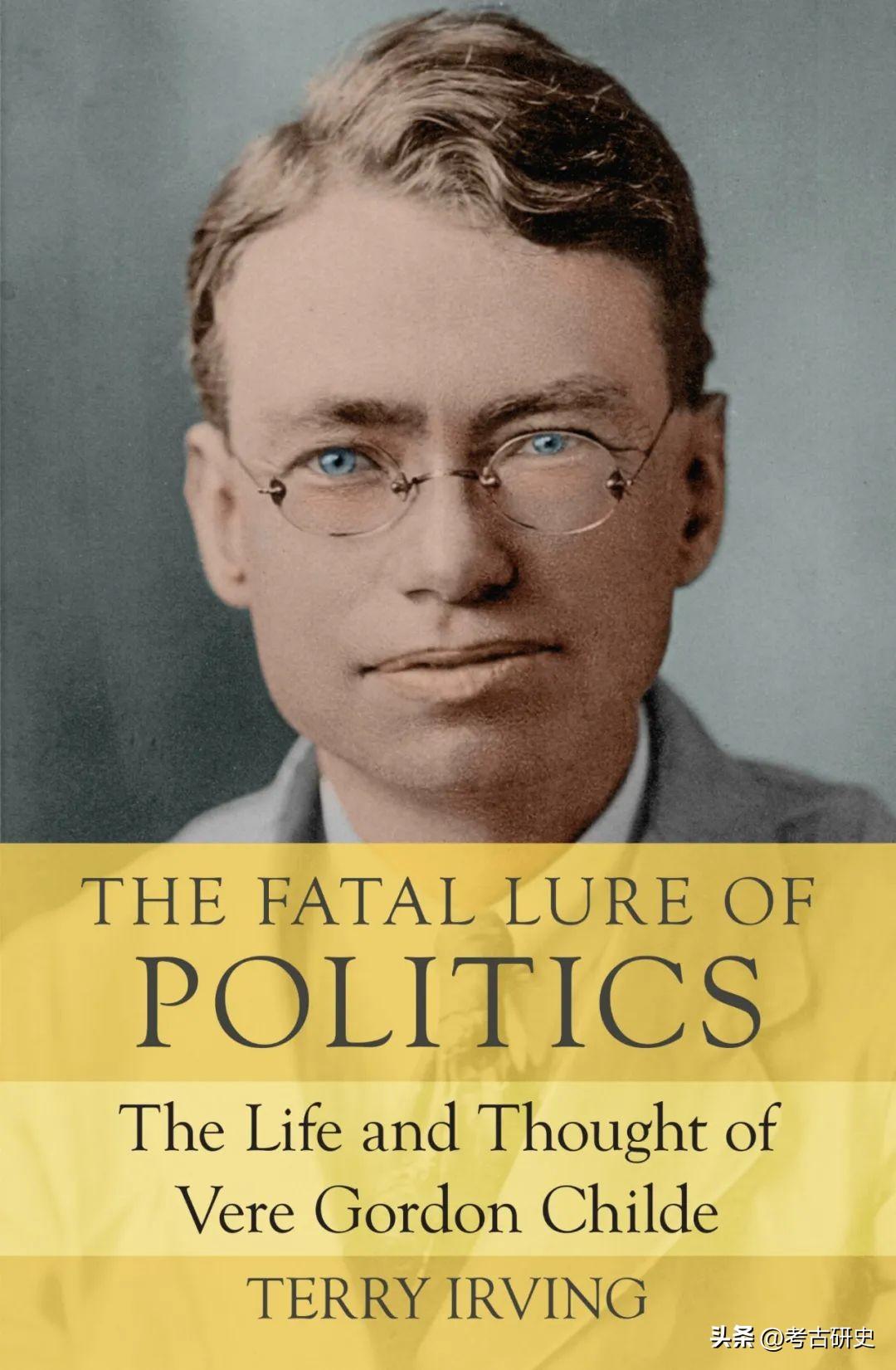

澳大利亚劳工运动史学者特里·欧文(Terry Irving)二〇二〇年出版的《致命的政治诱惑——柴尔德的人生与思想》(The Fatal Lure of Politics: The Life and Thought of Vere Gordon Childe),则将写作重心放在柴尔德一九二七年以前的人生轨迹,是第一部全面考察柴尔德政治思想和活动的研究性传记。欧文指出,社会主义政治和革命在柴尔德生命中一直占据中心地位,柴尔德在一九二七年之前曾积极参与其中,为之做出实践和理论上的贡献;而一九二七年之后,柴尔德在考古学和史前史研究领域中的辉煌成就,也是他作为一名社会主义知识分子,在学术上所获得的理论和实践成果。

特里·欧文是柴尔德的同乡(澳大利亚人)、同行(历史学者)、同道(激进的左翼知识分子)。欧文出身于工人家庭,父母都是澳大利亚共产党员,他自己在大学时代加入了共产党。一九六八年,他与雷文·康奈尔(RaewynConnell)、罗文·卡希尔(Rowan Cahill)合作创办了悉尼自由大学;他是二十世纪七十年代大学民主化运动的积极分子;在八十年代担任悉尼大学政府与公共管理系主任;在九十年代主编《劳工历史》杂志。

他在这本柴尔德政治传记之外出版的其他十本专著和论文集,如《澳大利亚历史上的阶级结构》(Class Structure in Australian History)、《激进的悉尼》(Radical Sydney),还有二〇二二年新出版的《阅读历史的理发师:激进历史文集》(The Barber Who Read History: Essays in Radical History)等,都涉及澳大利亚历史上的殖民地工人运动、阶级结构、劳工知识分子和激进民主运动等内容。欧文将自己关注阶级、民主和反帝议题的学术研究称为“延续了由戈登·柴尔德所开创的,在澳大利亚劳工运动中进行历史分析的激进主义传统”。

柴尔德一九五七年在悉尼大学接受荣誉博士学位时,欧文正在那里读本科,目睹了柴尔德在颁奖仪式结束后走出礼堂。在人生阶段的晚年为自己学术思想之路的开创者柴尔德撰写这本政治人生的传记,这也未尝不是欧文对自己政治和学术人生的总结;其中充满老人的人生经验和感悟,并尝试以之理解一个前辈同路人在几个重要人生转折阶段做出的选择。欧文避免生硬地以个别戏剧性事件作为传主人生转折的决定因素,而是尽可能以细致入微、层次丰富的描述复原一个时代的多重语境,呈现传主本人面对选择时复杂而微妙的处境,从而凸显其一以贯之的情感和理性逻辑。

柴尔德著《劳工如何执政》

传记作者与传主之间在人生经历和心路历程上的相似之处,令传记的情感和思想脉络更加真切动人;而两人之间显著的不同之处,则正是作者有意无意加重分析和探讨的地方。首先是家庭出身。欧文在传记中多次提到,柴尔德的父母都出身于英格兰上层中产阶级家庭,有贵族血统,并有极为浓厚的宗教背景,柴尔德自己却成为一名劳工知识分子,并在政治和学术写作中毫不掩饰地表现出鲜明的反贵族、反宗教立场。

在柴尔德的童年和少年时代,无论是他的家庭,还是他个人的生活都很顺遂,不曾经历过戏剧性的变故和转折,柴尔德终生都保持着与家人的亲近关系。那么他是如何在早期平顺的人生中选择背叛自己的阶级呢?其次是职业选择。柴尔德在英国和澳大利亚亲历大学统治阶层的迫害之后,再次回到学术界,成为一个职业知识分子时,他是否如特里格所说,出于对前景的悲观,于是摆脱了政治对他的致命诱惑,而回归自己所出身的阶级呢?

去世前,柴尔德把自己的学术文件都捐赠给了伦敦考古研究所,并销毁了全部私人文件,这无疑为传记写作造成了巨大障碍。欧文收集到的柴尔德的资料,学术作品之外,有关个人生活和思想的材料包括:他考古笔记本中零星记载的生活事件;他曾经参加的考古组织和政治机构所存留的档案;他的亲人、朋友、同事、合作者手中存留的信件;还有柴尔德自一九一七年起,因反战和左翼的言行受到长达四十年的监视,从而在澳大利亚特勤局和英国军情五处留下的大量档案材料。

更重要的是,欧文凭借对自己的研究领域——澳大利亚劳工运动史——的熟稔,复原了柴尔德个人成长所处的社会、政治和思想的总体语境,并从中寻找到一种联系的方式—个人意识与社会存在之间的联系方式,个体生命与时代潮流之间的联系方式,从而探讨了一个中产阶级知识分子如何通过人生体验和学术训练,将个人的共情能力拓展到更广泛的社会现实当中。

柴尔德1952年写给王振铎的信

我们今天回望全球近代史,可以清晰地看到,这个世界从十六世纪开始,发展的节奏、力度和规模一直在以加速度变化着。曾经,从史前到古代历史时期,几百年、上千年一次的气候变化促成陆地人口的大规模流动,带来大规模战争和生活方式的改变,也造成文明的碰撞与交流;进入工业资本主义时代之后,几十年或者十几年就要轮一次的经济危机,已经足够频繁地促成一次次重大的国际争端,乃至世界大战。

商业、战争、科技,推动着历史进程以令人晕眩的加速度发展着,同时在意识形态的配合下,西方国家的掠夺行为被制度化、合理化:地理大发现和殖民地的建立(柴尔德正是生活在殖民地上的白人后代);能源革命和工业革命带来的西方世界工业化(柴尔德是这一进程的亲历者,也是受益者,但是他却背叛自己出身的利益集团,成为一名为这一进程中的被剥夺者服务的劳工知识分子);世界贸易的发展与几个欧洲强国对世界的瓜分(柴尔德正是因为不满第一次世界大战这样一个帝国主义者瓜分利益的调整过程,发出了自己反对的声音,上了军情部门的黑名单,从此遭受迫害和监视);交通、通信及信息技术的持续进步(柴尔德在学术研究中所具有的广博视野和宏阔格局,无不受益于此)。柴尔德是这个历史进程中一个清醒而主动的参与者。

柴尔德的童年和少年时代处于十九、二十世纪之交,西方几个主要工业国对世界的帝国主义统治深化加强,部分剥削严重的产业部门被转移到工业化开始起步的殖民地国家;对殖民地更为残酷的掠夺和榨取,换来了宗主国内部劳资矛盾的暂时减缓,上层精英文化日渐精致奢靡,形成“一战前黄金时代”的繁荣假象;中产职业阶层和工人阶级中的熟练技术工人成为这一轮“全球化”的受益者,对本国的议会政治产生了沾沾自喜的乐观情绪。

以一九〇〇年英国工党成立为起点,西方主要工业国家相继成立的劳工政党,试图抑制十九世纪晚期激进的罢工斗争,尝试走议会路线;国际劳工运动正经历从风起云涌、初见成效,到内部分化、渐入低迷的阶段。此时,在精英阶层私立学校读中学的柴尔德,是一个身体羸弱、内心敏感的少年,与当时私校流行的推崇男性气概、重视运动训练的半军事化贵族教育格格不入,但他课堂成绩优异,正表现出对古典学的深厚兴趣。

这一时期的古典学深受十九世纪晚期“考古学英雄时代”的影响,那些原本只存在于文献和传说中的早期文明中心,在这个时代一一得到精确定位;殖民主义的深化推动着人类学的发展,为解读古典谜题带来鲜活的材料;而马克思、达尔文、弗洛伊德、弗雷泽,都在借助种种新发现来证明以往对于若干人类制度(宗教、政府、私有制、婚姻制)的看法已经不再可信,并激发人们为人类生存和组织形式探索新的可能性。贝拉米的《回顾》(Looking Backward: A Utopian Novel)、莫里斯的《乌有乡消息》(News From Nowhere)都是柴尔德中学时代的课外读物,他们的作品走出了在早期神话和传说中找寻乐园的欧洲乌托邦传统,正在尝试以共产主义理想建立新型乌托邦。

莫里斯著《乌有乡消息》(来源:douban.com)

柴尔德进入大学的前一年,世界上第一个多数派工党政府在他生活和成长的新南威尔士州赢得选举,而他在大学读书期间,目睹了这个政府失败的执政过程。悉尼大学的本科生柴尔德住在当法官的舅舅家,每天步行四公里去学校上课,途中穿行贫民区和工厂区,在日常生活中随时可以遭遇工人阶级悲惨的生存状态;参与劳工运动的实践后,他的同情固然更加强烈,但在那一时期的政论文章中他也毫不掩饰地批评工人阶级在政治上的冷漠和惰性。此时的柴尔德还属于中产阶级的边缘知识分子,在没有历史的人群中看到了另一个自我,由自伤自怜而引发“人道主义的”同情和关爱,这种情感源自对大资产阶级的厌恶和对底层人民的内疚,以及中产阶级面对两者时的道德优越感,尚不能算真正的共情。在这样的思想基础之上,他进入英国牛津大学,并立即申请加入了费边社。

柴尔德在斯卡拉布雷遗址

牛津求学以及澳大利亚求职的经历,使他进一步看清了统治阶级的意识形态如何脱离群众,统治行为如何冷酷残忍,这个时候他才能够理解工人阶级的冷漠和惰性来自其所受严酷压迫的现实,来自他们对现实普遍的失望和无力感。

历史学和古典学的学术训练也能够使他对历史和现实做出更加清醒的观察和判断:一部分人的历史如何以另一部分人没有历史为代价;阻碍历史发展的保守力量如何通过制度化的行动对个体生命施加影响;人类历史的发展进程中,压迫的形式与成分一直在改变,但是压迫永在,被压迫者的反抗永在,然而这样的反抗也总是会被利用,被转化成压迫者的赢利工具,被压迫者在这样的处境下越是无力就越容易被分化。那么,在看清楚这一切之后,一个富有同情心和社会责任感的知识分子应当如何运用自己的人性和智慧对此做出回应?如何让个体的知识创造融入集体的知识积累,并最终成为决定历史走向和历史进程的力量?柴尔德给出了他的回答。

柴尔德认为劳工知识分子在劳工运动中应该起到的作用有两点:一是“居中调停以澄清问题”(to clarify by mediating),这里的居中指的是居于进入资产阶级议会的劳工政党代表与坚持罢工斗争的劳工激进分子之间,进行解释和沟通,弥合路线矛盾,加强内部团结。二是通过提供教育服务,帮助工人阶级建立自己的精神和文化,从而摆脱占统治地位的资产阶级文化的侵蚀。这是他写作《劳工如何执政》时的思想基础,揭露资本家和腐败政客的不可信,证明议会政治的不可行,重新唤起工人阶级的斗志、希望和力量,寻求自身的解放之道。

一九二七年之后,柴尔德的工作场所从工会大厅转移到大学讲堂,田野工作的场地从工厂、矿山转移到考古遗址,写作内容也从现代工业社会的政党政治转变为欧洲和近东的史前文明,但是他的写作目的和他写作所面对的读者群从未改变。柴尔德在考察过工厂、矿山之后,为工党政府提交的备忘录中特别强调土地、企业和产品应该由谁来掌握;他的考古-历史研究中也格外关注史前时代的知识和技术以什么样的方式生产和传播,由谁来掌握和传播。而他自己的学术写作,始终坚持面向“书摊读者”(the bookstall public),“花六便士买书的普罗大众”,即使这样“通俗化”的写作在专业领域也受到一些同行的轻视。

特里格的《考古学思想史》审视了中世纪以来直至今日的考古学思想发展史,柴尔德一人在其中独占了两个专题——作为“文化-历史考古学”的代表,以及作为“马克思主义考古学家”成为“功能-过程考古学”的先驱。柴尔德本人在审视自己的学术成就时,则认为他对考古学和史前史学做出的最重要的贡献是“阐释的概念和解释的方法”(interpretive concepts and methods of explanation)。对于知识史上曾经被压抑、被排斥、被误解、被刻意遗忘的事件与过程,进行重新发现和定义;对于已经被概念化的历史进行材料重组和重新阐释;分析阐释历史事件的“远因”与“近因”,揭开隐藏于其中的结构性力量。这种阐释和解释的写作脉络中时刻蕴含着道德问题,时刻在公正与暴力之间进行着选择,在制造压迫者与承受压迫者之间进行着选择。

特里格著《柴尔德:考古学的革命》

一个学科从建立之初的现象描述,到知识积累再到一定程度后开始建立系统,这是一个必然的过程。柴尔德生逢其时地处于考古学科发展的这一阶段,而他自身能够成为这一阶段的一个重要节点,不仅在于学术成果,也不仅在于他的政治观点,无论是政治还是学术,对他都是手段而非目的,他的目的是参与历史。柴尔德首先是一名社会主义者,然后才是一名考古学家,更重要的,他是一个历史进程的参与者和创造者。

他的写作,从未脱离参与历史创造的社会责任感和道德承诺,因此能够放弃伪装的“客观性”,为“被剥夺权利的人”发声,打破知识的垄断,打破对历史解释权的垄断,将历史从对人类统治知识的关注转向对生存知识的关注,将历史知识从专业描述中解放出来。他的作品,无论内容是在写《劳工如何执政》,还是《欧洲社会的史前史》,都坚信《人类创造自身》,围绕着《知识与社会》的探讨,通过阐释《历史上发生了什么》,来理解现在正在发生着什么,从而敦促他的读者参与未来可能发生什么的创造活动。

《读书》2023年4期新刊,原题:劳工的知识分子,考古学的革命者,历史现实的参与者

《致命的政治诱惑——柴尔德的人生与思想》,[澳]特里·欧文著,王艺译,商务印书馆2023即出

* 文中图片均来源于网络

* 文中图片未注明来源均由作者提供

- 0005

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000