楚地城史——中国最早城市体系研究之一

【编者按】本文为郭立新、郭静云所著之《中国最早城市体系研究》,原文分别刊载于《南方文物》2021年1期;2021年2期和2022年3期。该文较为系统地疏理中国境内不同地区先商时期各种城址的资料,探讨其兴废过程与背后的社会动因,借此了解中国各地早期的文明化进程。因全文较长,兹分节摘发;本篇为其中第一节。

【摘要】经过本文描述、分析可知,先商时期中国境内曾有很多不同地方的文明和国家势力。综合比较这些古国,突显出以下几个核心问题:原创农耕文明与几种不同的次生文明;不同区域的国家化并不同时;因时代不同,建城立国的原因和历史背景亦不相同;古国延续存在的时间有长有短;所包含的社会规模有大有小;对其后东亚文明发展的影响也有大有小。

在上述这些问题的讨论基础上容易看出,在所有这些地区中,惟有长江中游是诞生时代最早、持续时间最长且规模最大的原生国家与城市文明区。因此,本文在深入讨论各地城址结构和功能之时,特别着重分析和了解长江中游诸城的形式和使用历史。

【关键词】国家起源 文明起源 先商时代 城址 中国

长江文明是从稻作成长起来的

长江文明是从稻作成长起来的

长江中游地区的洞庭平原是稻作农业的发祥地,与稻作农业相配套的农耕生活方式与社会系统,自全新世初期以来,从零起步,逐渐成长并得到连续不断的发展。[1]直至大约距今7000-6000年的汤家岗文化时期,已基本达致农耕聚落社会与文化的系统化,这时已初步形成相对成熟的稻田生产系统[2],而且,与这一生产系统相配套的、有着稳定的定居形态和内部组织的农耕聚落系统,以及配合新兴农耕生业的时空观念、自我认知与精神信仰等也得到较为系统地发展。[3]

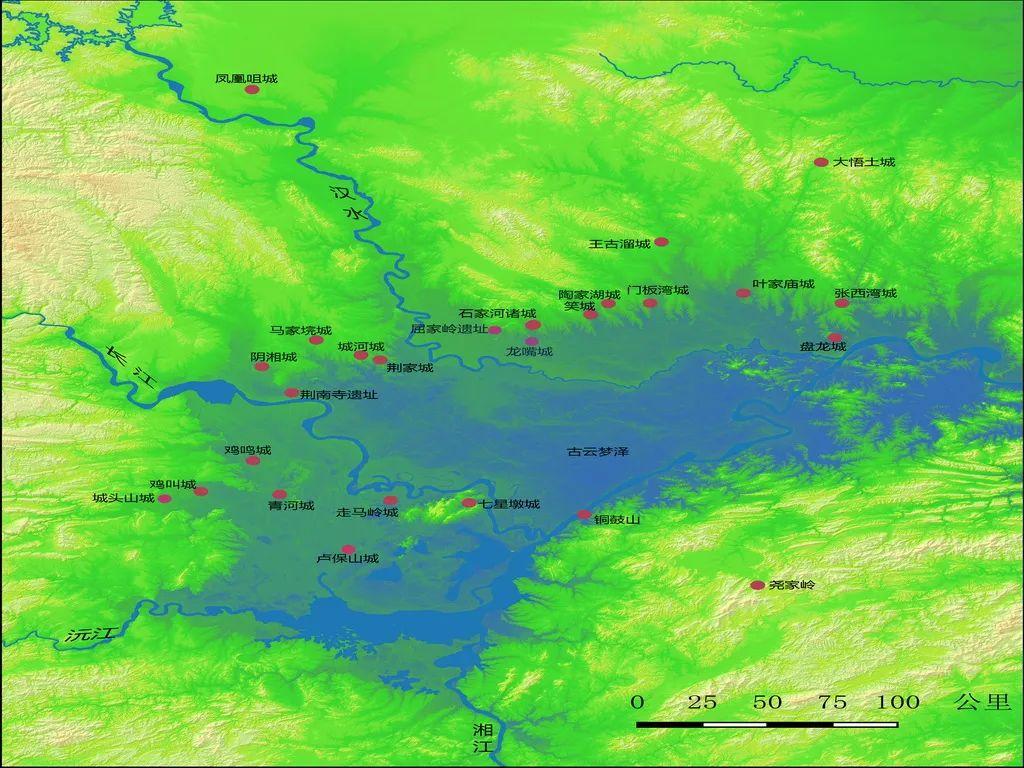

到了距今6000余年的大溪文化以降,原先呈散居形态的稻作农耕社会开始进入区域性的网络化发展阶段,城市作为区域性分工、交换、贸易网络以及组织管理机构(主庙的神权)的中心而逐渐兴起,成为这些社会文化网络中最重要的枢纽和节点。这些城先是在大溪文化和油子岭文化时期,零星地出现于古云梦泽周边地区。进入屈家岭文化后,大小城不断涌现,星罗棋布。[4]因其所代表的国家文明的自称不详,因此本文只是譬喻性地将其称之为“云梦泽的苏美尔”。[5]

长江中游早期城址及主要遗址分布图

长江中游早期城址及主要遗址分布图

东亚最早的城头山城位于长江以南的湖南澧县,实际上这是离古云梦泽最远的西南角。城头山在汤家岗时期已有中心聚落,到了大溪文化该聚落就已发展成为一座城,城内面积从最初约6万平方米,逐步扩大到约8万平方米[6],若加上外城墙部分则达到约10万平方米(下文对诸城城内面积的计算,除特别说明者外,皆包括城墙在内;未有引用的数据皆源自本文作者依卫星图重新计算得出)。所以,城头山城是从聚落连续发展到城,从其地层叠压现象可以看出它有很好的文化延续性,属于从农耕社会内部经过自然进化而衍生出来的最早的古国。

“城”是人类历史发展到一定阶段,即具有一定程度的社会集中化的产物,是社会集中化在空间组织上的一种反映,如作为交易中心、政治中心、军事中心或仪礼宗教中心,这使其地位有别于普通聚落。

换句话说,一座城的出现,首先依赖于一个区域、一个以城为中心组织起来的小邦国(古希腊文称为“诺姆”)。城由于作为社会的中心,使其具有某种社会重要性,为了保护它而经常有必要修筑垣壕(但并不是所有的城都有垣壕)。同时,城作为社会中心又拥有一定的社会动员能力,使这种大规模的修筑行为变得可能。

考古界之所以把大型城墙、城垣的出现作为判断城的重要标志,正因为这种大规模公共工程的出现,意味着那时的社会已经在某种程度上拥有了较大的社会动员能力,出现了社会中心。所以,区分“垣壕聚落”和“城市”,真正关键的指标是要看它是否作为社会的中心来出现。

城头山城

城头山城

城头山城所在的澧阳平原,从八、九千多年之前的彭头山文化和皂市下层文化已出现垣壕聚落,这是在村落外围修筑小型土垣壕沟以保护村落的设施。由于这些遗址并没有环壕之外的部分,其影响所及仅限于单个聚落内部,其工程规模、聚落内部结构以及整个时代背景,都不支持将它们看作城,看作社会中心的判断。城址往往是一个大规模遗址或遗址群的中心区。[7]

除了城头山之外,还有位于澧县的鸡叫城(城内面积约15万平方米);位于湖北公安的鸡鸣城(城内面积约19万平方米)和青河城(复原的城内面积约7.3万平方米,目前残存约6万平方米);位于湖北石首的走马岭(内城面积约10.5万平方米,外城面积,外城面积约 50万平方米[8])以及湖南华容的七星墩城(内城面积约6.5万平方米,推测整个外城面积或达到40-50万平方米);共六座城位于现在的长江河道之南,也在古云梦泽的南边和西南边。

这些城址的发掘工作刚刚开始,目前只初步可以判断,大部分在大溪文化时期有聚落,后来升级成为区域中心而建城,诸城兴起的时间发生于距今5500年以来的屈家岭-石家河文化时期,个别城如七星墩城可能只是从距今5000年前后的石家河-后石家河文化才有城。[9]

另有数座城分布于长江与汉水之间地区的西缘,也是鄂西台地向江汉平原过渡区的前缘。目前这些城的发掘资料也很少,不过大体知道诸城下层均有大溪时代聚落。江汉之间的区域被人类开拓和定居的时间要晚于洞庭平原,一般是从大溪文化才开始出现稳定的定居聚落,其中部分遗址到了屈家岭文化时期发展成为区域中心,并因此而建城。

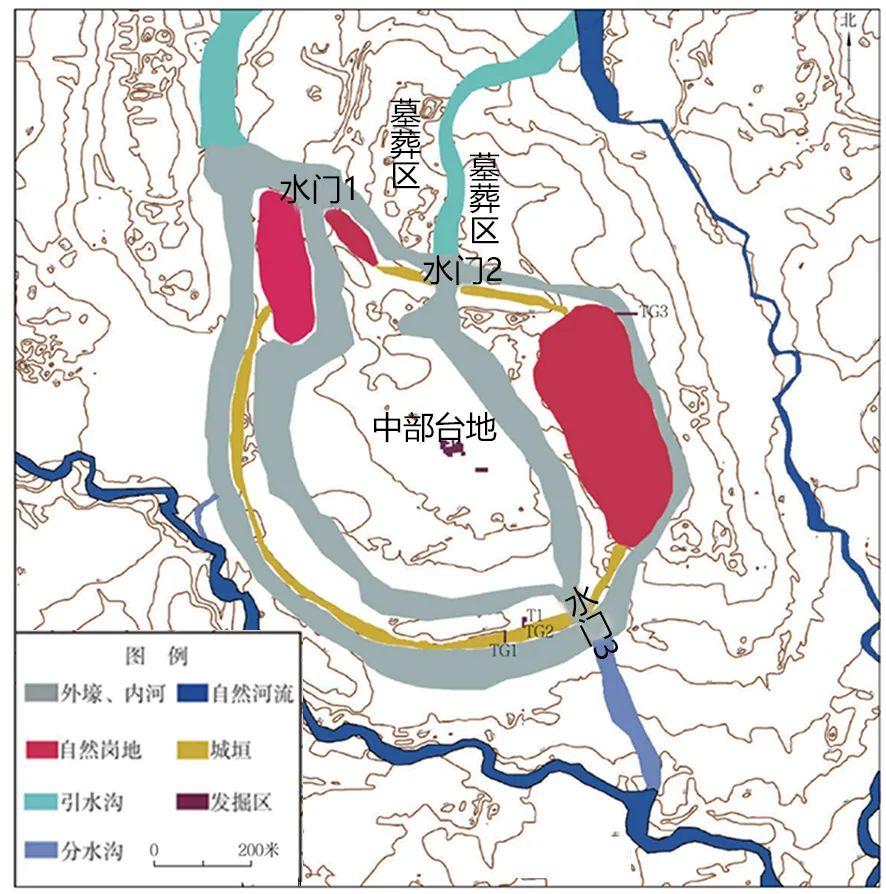

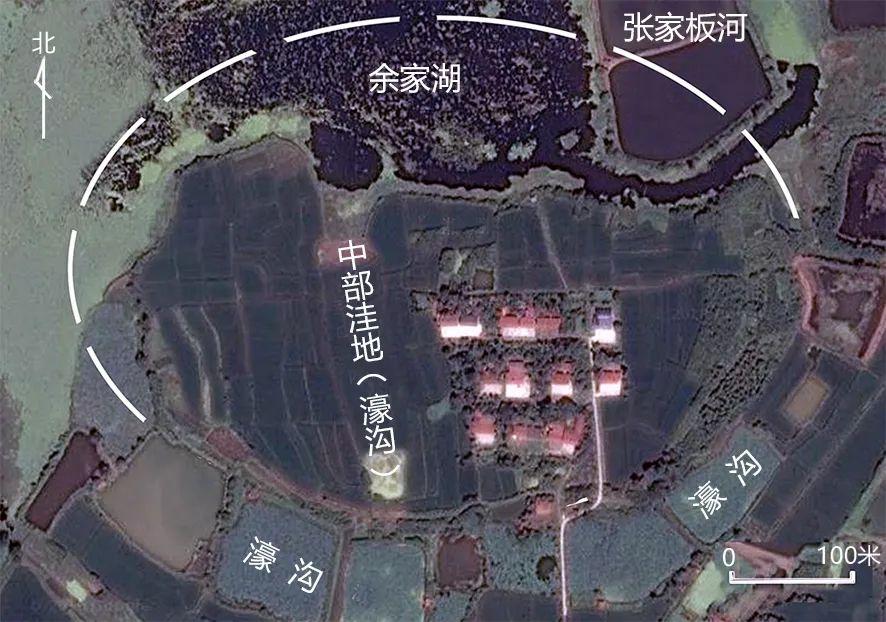

江汉之间面积最大的城址是修建于屈家岭文化晚期的荆门后港城河城(城内面积约70万平方米)[10]。

城河城

城河城

在城河城西北约20公里有马家垸城[11](城内面积约33万平方米),遗址下层为大溪时代聚落,屈家岭时代开始建城。城河城东南八公里的荆家城,虽然曾在1985年进行过地面踏查[12],但迄今仍未做任何正式发掘,不过,笔者依据发表的踏查资料,结合卫星图像推测,这也是一座在大溪时期形成聚落,至屈家岭-石家河时期很可能修建了城垣,其面积约为18万平方米。

江陵阴湘城,在大溪早期已有居住遗址,屈家岭早期开始建城(城内面积目前残存约14.4万平方米,复原面积可达22万平方米);该城经过多次重建,被沿用到熊氏朝代的楚国。[13]在阴湘城以南,荆州城外的荆南寺遗址原为张家山遗址的一部分,后因砖厂取土而遭严重破坏。张家山岗地南北长约460米, 东西宽约330米。这里发现了大溪文化、屈家岭文化和石家河文化的遗存,并一直沿用至盘龙城楚商时期。[14]据说该遗址可能有大溪和盘龙城时期的土墙基痕迹,惜因各种原因,迄今对其结构和性质都不甚清楚。

阴湘城

阴湘城

发现古城最多的地区是汉北地区,大部分集中在古云梦泽的北岸,而且汉北地区大部分城址从一开始就以城的面貌出现,在建城之前并无聚落,说明人们是有目的性地前来开拓此地,有意识地择地建城。其中时代最早的当属油子岭文化晚期、屈家岭文化早期建筑的龙嘴城(城内面积约8.2万平方米)和石家河遗址邓家湾城(城内面积约20万平方米)、谭家岭城(城内面积约为26万平方米)。其余大部分城建筑于屈家岭文化或其与石家河文化交界之时,绝对年代约距今5000年或比这再早约二、三百年,其中面积最大的石家河城(城内面积约120万平方米,若加上护城河的面积则达180万平方米)。

周围距离不远处还分布有陶家湖城(城内面积约72万平方米)、门板湾城(城内面积约20万平方米)、笑城(城内面积残存约7.9万平方米,推测原来面积约10万平方米)、叶家庙城(城内面积约30万平方米)、张西湾城(城内残存面积约9.8万平方米)、王古溜(城内面积约5万平方米)[15]。在该区西北角还有位于襄阳西北的凤凰咀城(城内面积约25万平方米),在东北角桐柏山间则有大悟土城(城内面积不明)。

因为发掘不足,这些城大部分年代下限并不清楚,其中只是知道龙嘴城在屈家岭文化晚期以后被废弃,而笑城在熊氏楚国时还存在,但中间的传承和重建关系不明。[16]此外,商时期的盘龙城从油子岭文化以来就有聚落,文化层最下一层的年代可早到约距今5700-前5500年间[17]。

古云梦泽的东岸目前没有发现屈家岭、石家河时代城址,但是该地区现在多湖群,笔者认为该地应该有迄今仍未发现甚至被淹没的城。最东边在幕阜山西麓地带发现一座石家河、后石家河时代的尧家岭城(城内残存面积约4.5万平方米)[18]。

这些城的发现已引起学界广泛关注。迄今发现和公布的就有20余座,一些学者依据江汉地区城的分布密度估计,当初可能有大约30座左右的城。[19]实际数量或许比这个估计还要多(图一至五)。这些城市在当时结合并形成为一个更大的联合城邦国体系,它们成批地出现于以古云梦泽为中心的广阔周边地区,而长江与汉江水系是这个国家与其它地区和古国来往的交通网络,通过这些大江大河及其支流湖泊,构成为一个非常大型的区域互动网络,标志着整个江汉洞庭地区成为当时历史走向文明的中心区,是中国最早的原生文明发祥地,被学者称之为中国的“苏美尔” [20]。此譬喻性定义的直接证据是,如果将大溪文化至石家河文化诸城置于中国历史发展脉络,进行宏观的跨区域比较,则不难发现,这一城市网络是目前中国境内出现时代最早、持续时间最长、规模最大的城市体系。

虽然长江中游诸城如此重要,但由于各种原因,我们对这些城的了解仍然非常不足,相关基础信息非常缺乏。如:大部分城址未经充分发掘和了解,修筑年代和平面布局均不甚清楚;在已公布的近20座城中,只有城头山城的修建历史最为明晰,阴湘城、龙嘴、石家河、鸡叫城、笑城、城河城、走马岭、叶家庙、七星墩等也曾做过小规模的城墙解剖并有资料发表,所以对现存城墙的年代有所了解,但碳十四测年数据等硬证据仍非常稀缺;其他城的修筑历史都不甚清楚,仍有相当一部分城未经过任何发掘。

尽管如此,根据已公布的资料,我们可以大体复原长江中游诸城体系发展的脉络及其先秦历史阶段。

长江中游平原在6000年前已踏入文明化之路,先后进入到前国社会和早期古国社会阶段,孕育了东亚第一座城市;到了距今5500年时,我们已经可以讨论,这时已初步形成了以诸城为区域中心的联合城邦国家网络。纵观先秦时期长江中游诸城和联合城邦国家网络的发展过程,笔者以为,可以将该地区的文明化过程划分为以下八个不同的阶段:

1.前国阶段

绝对年代在公元前第五千纪末期至公元前第四千纪早期,区域聚落呈现网络化、群聚化发展的趋向;出现专业化生产,如以灌溉农业、建筑(包括神权中心的大型高台建筑、城墙、护城河及码头建筑)、石质工具、制陶、炼铜、纺织、制造漆器和玉器加工等为代表。

山地猎民和平原农民因资源条件和社会发展情况的差异,而各自拥有了不同的优势产品,如山地的食盐、山货与玉石、绿松石、孔雀石、赤铁等矿料,平原的粮食、陶器与织物等,彼此间互补性增强,发展出水运及远程贸易与交换。

在此背景下,个别聚落籍由地理位置上的便利条件和各种机缘,发展成为最早的地区中心或城市。它们作为前国及早期国家时代最早的专门化生产中心(形成相对优势产品)、神圣礼仪中心(进行社会整合以形成适应新情况的内外部社会秩序)和远程贸易中心(各自优势物品的交换),积极推动着更大规模的区域整合以及经济、技术与社会文化的大发展。

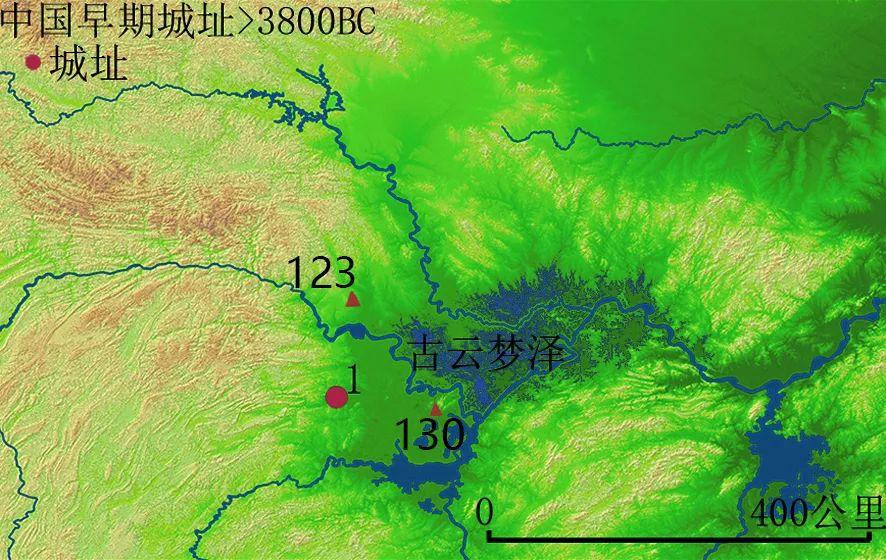

目前所知,这种具有划时代意义的变化,可以人们从一万年前就已稳定定居在那里的、位于洞庭平原西侧边缘且离山地不远的地方——澧阳平原的城头山城作为代表,该城出现于大约距今6100年,是东亚最早的城市(图一)。

图一 公元前3800年前中国城址分布

图一 公元前3800年前中国城址分布

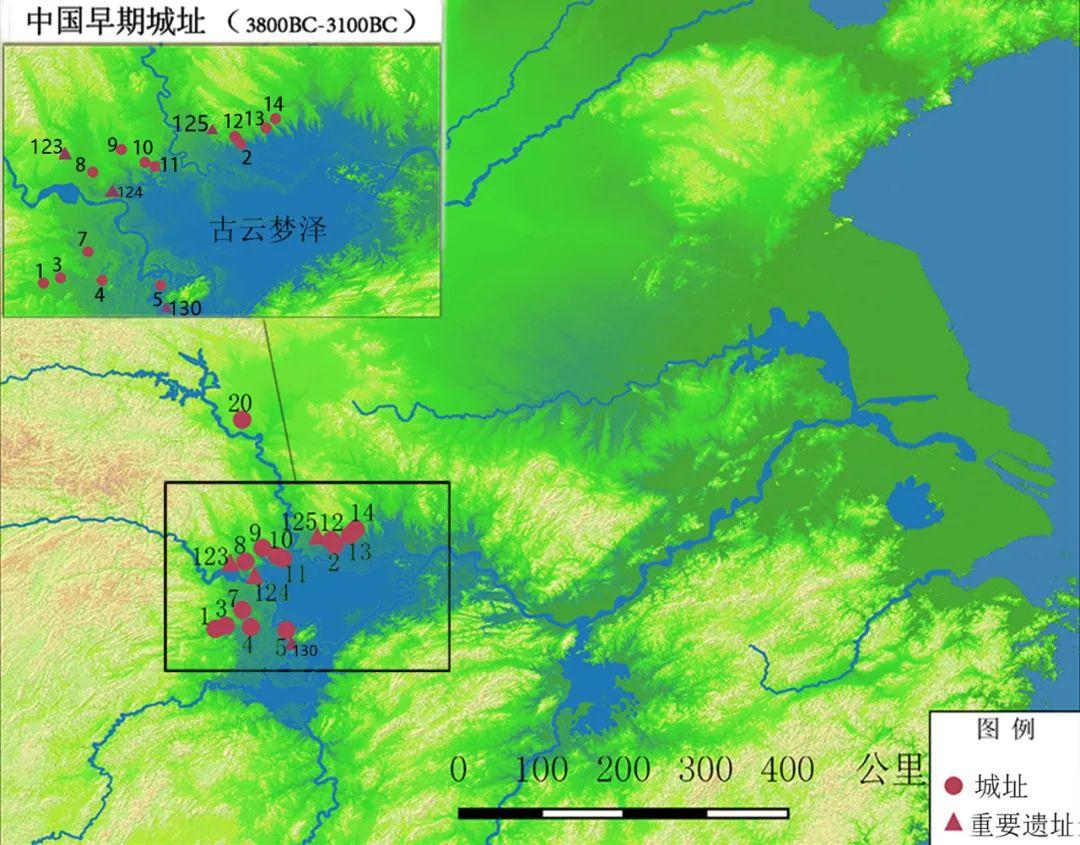

2.古国体系肇始阶段

略晚一些,绝对年代在公元前第四千纪早中期,已奠定初步国家化基础的人群,从洞庭平原出发向北开拓,跨过长江来到鄂西台地,并进一步越过汉江向东北扩展到汉北地区的大洪山南缘地带。在此背景下,在江汉地区开始出现与澧阳及洞庭平原拥有同样技术与文化体系的大型遗址,如关庙山、阴湘城、荆南寺等,汉北地区则出现了诸如屈家岭、油子岭等大型聚落。天门龙嘴于公元前第四千纪中期建城,大致同时,邓家湾和谭家岭亦相继建城。

江汉及汉北地区从一开始就呈现很高的社会文化发展水平,定居聚落生活稳步发展,说明最早的开拓者是有备而来,在移入之前即已具备丰富农耕定居生活经验,拥有对自然环境的良好驾驭和适应能力,掌握了烧土及烧砖建筑、制船业、陶窑、炼铜炉等技术,并有着良好的社会组织经验。

大约在公元前3500年之际,除了城头山、龙嘴、邓家湾和谭家岭之外,可能还建筑了其他城,尤其是很难想象在洞庭及汉北地区已有城的时候,江汉之间的鄂西地区却还未建城址;其原因可能与目前考古发掘不足而使我们未能详尽了解这一阶段所存在的城市有关。因此目前笔者尚不能做出古国体系肇始阶段的地图。

3.勃兴阶段

绝对年代为公元前第四千纪下半叶即屈家岭文化时期。经过前期数百年的孕育和积累,洞庭、江汉、汉北这一广大区域在这一时期进入经济与技术、社会与文化全面勃兴的时期。以冶炼为代表的技术突破推动社会经济、组织结构和精神文化加速质变。[21]区域集中化速度加快,普遍出现了中心聚落和依附于它的一般聚落。中心聚落(群)人口相对集中,规模较大,并在政治、经济、文化和宗教等方面处于主导地位。社会财富向中心聚落集中,向少数权贵阶层集中。

以中心聚落(城)为代表,各区域之间在政治经济上结盟,形成超聚落、超区域的共同体经济与政治发展,逐渐产生更大范围的区域整合,而导致社会文化面貌在非常广阔的区域内的一致性。云梦泽联合城邦国家很可能是一个庙权联盟国家,以多个神庙作为最高的权威,一城、一守护神、一庙,而全国的网络是以多神的等级关系所组成的。因此,这个区域的信仰系统也十分重要,信仰和社会结构密不可分。[22]

这一古国文明的发展趋向,表现为诸城在古云梦泽周边广大区域内陆续出现这种社会实践上。诸城毗邻而立,并列而起,相连成网,连城邦的区域政治和国家结构基本成型。每座城都是各自周边小区域内的中心,它们既是各自的宗教信仰中心——神庙所在地,也是各自的政治中心——群体内部集会协商之所,还是各自的经济中心——仓禀、码头、专业化生产与市场所在地。

各个类似于古埃及“诺姆”的地方社会彼此之间相互依赖与竞争增加,而构成了范围更大的社会共同体;其结构和形成的时代与古苏美尔和古埃及有可比性。这一国家的经济是在集约稻作生产的基础上,形成相当大规模的专门化生产与交换体系,且与远域进行远程交易,并以这种方式对其他地区施加强烈影响,成为同时代东亚地区的主导文明。

这一时期的人口规模已相当大,因此向外扩展,包括开拓新的耕地,以及为发展矿业及冶铜业而在矿山区开拓大量新的聚落。此时,长江以南所知诸城中,只有七星墩应该还未建城,其余已都修建;江汉之间诸城亦均被修建;汉北地区这时候除了龙嘴城、石家河遗址的邓家湾城和谭家岭城外,还新建了应城陶家湖城、孝感叶家庙城、天门笑城等。同时,因社会规模扩展,可见向外开拓领土的趋势,陆续在外围地区出现更多中心性质的大型遗址或城址,如随州金鸡岭遗址、襄阳凤凰咀城等(图二)。

图二 公元前3800-3100年间中国城址分布

图二 公元前3800-3100年间中国城址分布

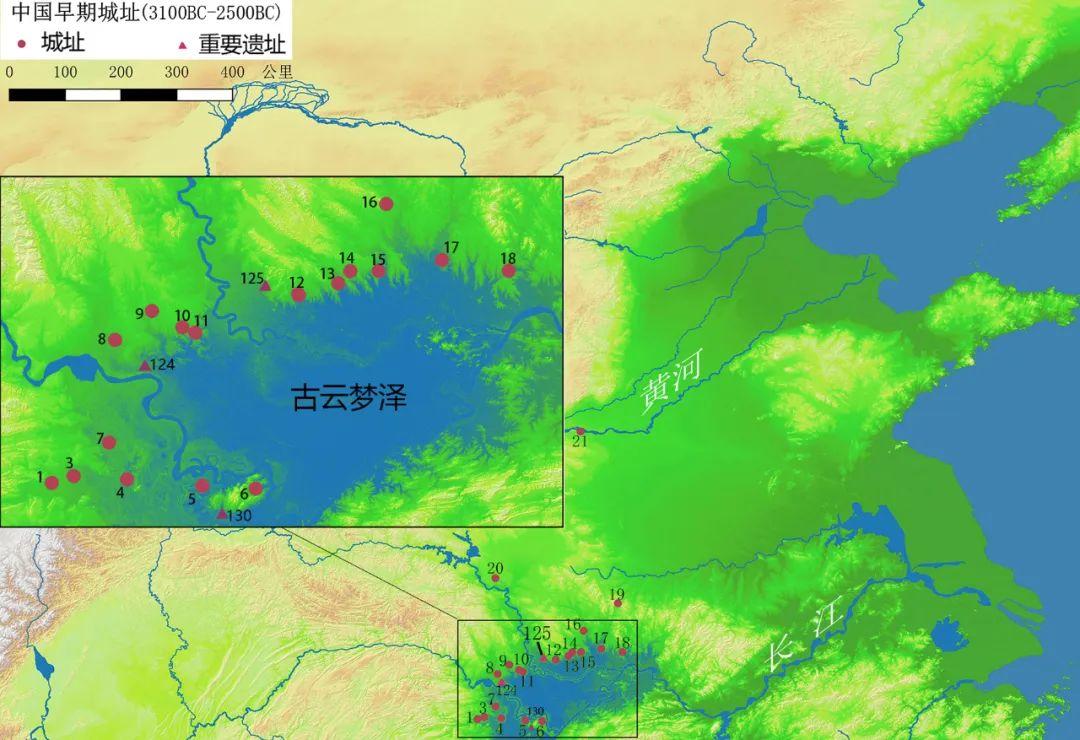

4.世界历史上最早的大型国家之一

绝对年代为位于公元前第四千纪末期至第三千纪中期,主要为石家河文化。这一时期诸城大多沿用前期修建的城市,并陆续有新出现的城市。这一时代最关键的代表是邓家湾城被废弃,而在谭家岭城外围修筑石家河大城,同时,各地都有新城的建筑,如应城门板湾城和武汉张西湾城、华容七星墩城等;在云梦泽周边核心地带周围不断出现和发展新的聚落(图三)。

经过前期群城并起与竞争,部分城市因天时、地利或人和的原因,在整个网络化国家体系中拥有更多支配力和话语权,使得各城分化而出现更多管理层级,诸城之间出现隶属关系。当然,这一方面意味着城市成为阶层对立、等级分化、政治中心化的象征,另一方面也使得诸城之间以及整个社会之间的协调能力更强,社群规模更大,国家协调与管理体系化向纵深发展,实施更大规模的社会协调和一致行动变得既有可能而且也很必要。

图三 公元前3100-2500年间中国城址分布

图三 公元前3100-2500年间中国城址分布

不过在新的国家中心愈来愈强的背景下,最古老的城头山城,因离云梦泽这个交通枢纽地带远而被边缘化,逐渐走向没落状态;离石家河城过近的龙嘴城则直接就消失了。同时,以长江中游为中心区的大型国家的影响力早已超越其本身空间,在其影响之下,且有可能与长江中游国家外贸网络有关,周围其它地区亦逐渐走上文明化之路,尤其是到了公元前第三千纪中期或偏晚,始见其它地区亦出现前国社会遗址群,包括赣江中游樊城堆文化、长江上游宝墩文化早期、海岱地区大汶口文化晚期、长江下游良渚文化中晚期以及东北地区红山文化晚期等。

其中前两者有幸在后来逐渐发展出古国,并在商周时期成为两个庞大国家文明,即吴城和三星堆;第三者只发展出存在时间不久的小型古国;至于良渚前国文化,因分布在大河汇入海洋的低地,平原的海拔几乎相当于海平面的高度,使其在气候激烈波动的背景下,经常发生海侵和海退灾害,阻滞其进一步文明化的发展;而红山文化则因靠近干冷的地区,受到北方下来的族群占领,所以后来形成了几个夏家店下层文化的小型国家,但是这些国家的贵族文化中,很少有之前红山时代前国文化的因素。(图三、四)

石家河国家的阶层分化更加明显,等级制度成为与血缘世系一样重要的社会组织原则。原来主要围绕神权组织起来的社会结构开始蜕变,社会权力逐渐脱去其公共的外装而被少数人垄断和独占[23]。当时可能已出现法治政权的萌芽以及原来的神权与新兴贵族政权互相争斗的情况,但石家河国家尚未进入以政权完全取代神权的历史阶段,这种情况可能也正好是石家河的神权中心在石家河文化晚期以后没落时,联合城邦为之解体散裂的重要原因之一。[24]

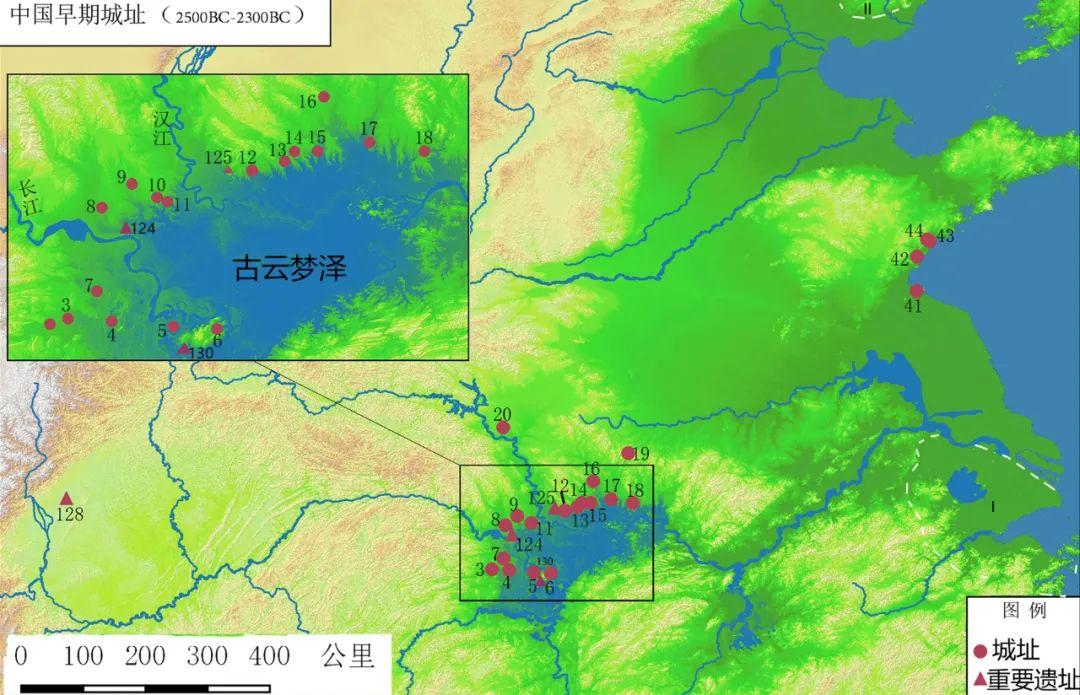

图四 公元前2500-2300年间中国城址分布

图四 公元前2500-2300年间中国城址分布

5.国家动荡阶段

绝对年代为公元前第三千纪晚期,主要为后石家河文化前段。在这一阶段发生了以三苗为代表的周边山地猎民群体侵入并摧毁原本已高度发展的平原区农耕社会国家体系,建立了以三苗为主导的国家的事件。[25]

但是,三苗国家体系动荡而不稳定,其施政重点时常背离平原农耕社会的实际要求,如治理水土、重视农时等,造成社会不稳,诸多城址失修废弃。[26]这时候战争机率增加,遗址中出土兵器较多。石家河大城可能已废弃,但是此处可能仍继续存在政治中心。其他部分城也被废弃,如城河城、叶家庙城、陶家湖等,也有部分城继续存在。

但幸存诸城都呈现出一个共同的特点,即更加强化战争防御的功能,出土更多箭镞之类的兵器,如华容七星墩城内所见等。同时在幕阜山矿冶区开始出现城邦,作为控制关键资源的据点,如通城尧家岭。这时候建城的目标和意义,已与屈家岭、石家河时代明显不同。而且,随着长江中游政权震荡而致其影响力外溢,周围地区出现大量小国。(图五)

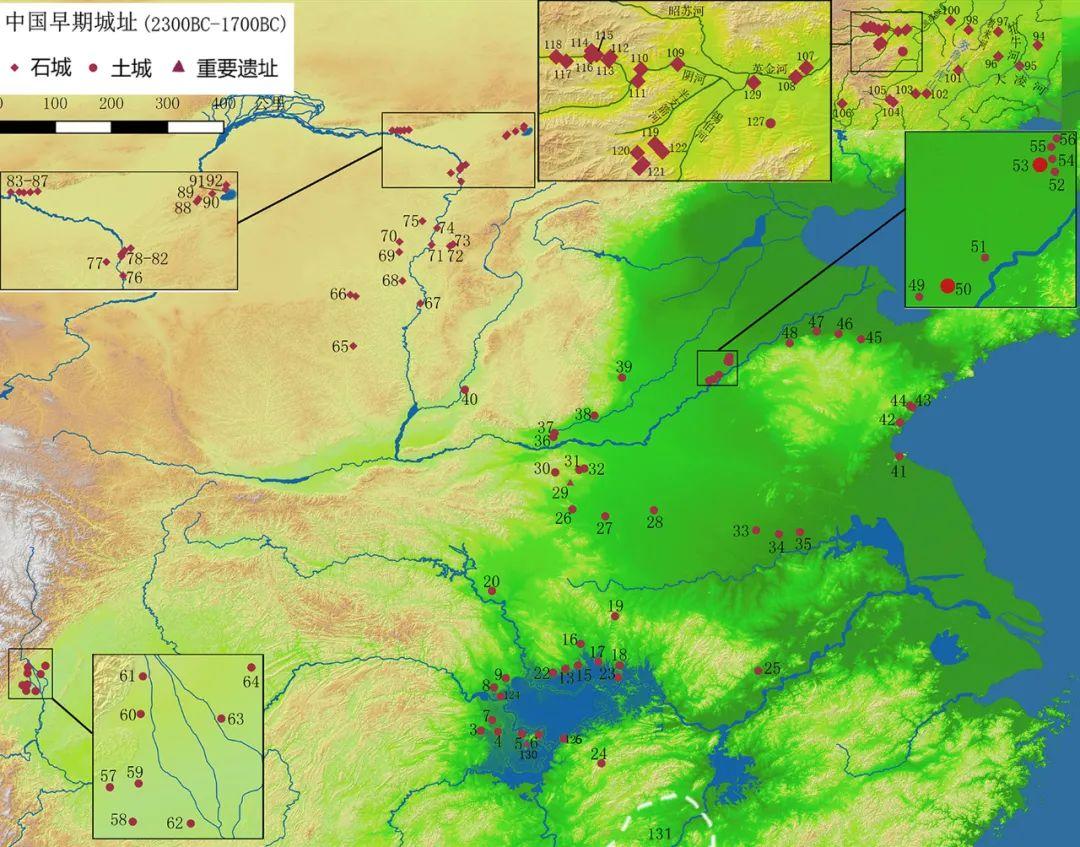

图五 公元前2300-1700年间中国城址分布

图五 公元前2300-1700年间中国城址分布

6.转型阶段

绝对年代为公元前第二千纪早期,主要为后石家河文化后段,大致相当于大禹打败三苗,重新治水和建立夏国等传说所云。古云梦泽周边的农耕社会摆脱了三苗的统治,重建农耕国家体系,部分城址再度成为区域中心,象天门土城等城市或中心聚落在新兴国家体系中可能发挥着重要作用,历史也因此翻开新的一页。[27]相当于夏时期城址的考古资料,迄今非常稀少。那时候除了天门土城之外,可能还有其他从石家河时期传承下来的城和大型遗址存在,包括笑城、张西湾、凤凰咀、阴湘城、七星墩、荆南寺等。石家河时期已存在的盘龙城、铜鼓山、云梦城等遗址也逐渐成长起来,成为新兴的地区中心。此时长江中游国家再次中兴而出现在新的历史地图上,其时周围地区和远地皆已有众多中小型国家和势力。(图五)

7.商王国历史阶段

绝对年代为公元前第二千纪中期。虽然社会经历巨大转折与创新,长江中游以盘龙城为代表的商文明诸城均建于原来的石家河文化或后石家河文化时期遗址上,显示了从聚落到城的历史过程,也表明该区域的历史传承性非常强。与该地区相比,前期在秦岭-大别山以北存在过的古国,此时反而大部分崩溃,直至从公元前第二千纪中期即盘龙城第三期以后,才有新的族群处处重新建立古国,直至殷周时期黄河流域古国势力兴盛,但这些国家与前期古国罕见有传承关系。

盘龙城

盘龙城

8.熊氏朝代楚国阶段

长江中游先秦国家的发展是从大溪文化进入前国时期开始,一直到公元前12世纪熊氏楚国创立,其间并未断止。有少量的城从屈家岭文化沿用至熊氏楚国,如阴湘城、笑城等;其他多数楚城亦重建于屈家岭-石家河城和商城不远之处。在文化方面,虽然历来累积很多变化,但还是可以看到本土的传承关系。

据上可知,长江中游诸城开始的历史很早,在东亚地区最早形成国家网络和文明体系,并且该文明一直传承至商和楚。虽然考古已发现如此重要的古文明体系,但在传统上以黄河为天下中心的观念,迄今仍在主导中国国家文明起源问题的研究,而使学界对长江中游早期文明的认识存有严重偏见,对其地位和角色的认识均严重不到位。下文拟从年代、建城目的以及社会规模等方面对中国各地早期城市体系做比较研究。讨论的时间范围限于公元前1700年即先商时代,此后才出现的二里头、郑邑等著名的城没有被纳入到本研究中。

【出处】郭立新、郭静云:《中国最早城市体系研究(一)》,《南方文物》2021年1期。

(未完,待续)

[1]郭静云、郭立新:《稻作起源与成长的时空问题》,《中国农史》2014年第5、6期。

[2]郭立新、郭静云:《早期稻田遗存的类型及其社会相关性》,《中国农史》2016年第6期。

[3] 郭静云、郭立新:《从新石器时代刻纹白陶和八角星图看平原与山地文化的关系》,《东南文化》2014年第4期。

[4]a郭立新:《长江中游地区初期社会复杂化研究》,上海古籍出版社,2005年;b刘辉:《长江中游史前城址的聚落结构与社会形态》,《江汉考古》2017年第5期。

[5]郭静云:《夏商周:从神话到史实》,第38-57页,上海古籍籍出版社,2013。

[6] 湖南省文物考古研究所:《澧县城头山》,文物出版社,2007年。

[7]a郭静云、郭立新、范梓浩:《考古侦探》,第202、313─325页,台湾交通大学出版社,2018年;b郭立新、郭静云、范梓浩:《时空之旅:文明摇篮追踪》,第79、138,146-147页,上海文化出版社,2017年。

[8]武汉大学历史学院考古系、石首市走马岭考古遗址公园管理所,单思伟、余西云:《湖北石首市走马岭新石器时代城址的发掘》,《考古》2018年第9期,第23-24页。

[9] a荆州博物馆、贾汉清,《湖北公安鸡鸣城遗址的调查》,《文物》,1998年第6期,第25-30页;b荆州市文物考古研究所、公安市博物馆、石首市博物馆,《湖北公安、石首三座古城勘查报告》,《古代文明》(第4卷),第391-412页,文物出版社,2005年;c湖南省文物考古研究所,《澧县鸡叫城古城址发掘简报》,《文物》,2002年第5期,页58-68;d荆州市博物馆、石首市博物馆、武汉大学历史系考古专业,《湖北石首市走马岭新石器时代遗址发掘简报》,《考古》1998年第4期,第16-38+101-104页;e武汉大学历史学院考古系、石首市走马岭考古遗址公园管理所,单思伟、余西云:《湖北石首市走马岭新石器时代城址的发掘》,《考古》2018年第9期;f岳阳市文物考古研究所、罗仁林、欧继凡,《湖南华容七星墩新石器时代遗址试掘》,《湖南考古集刊》第10辑,第1-31页。

[10]a中国社会科学院考古研究所、湖北省文物考古研究所、荆门市博物馆、沙洋县文物管理所:《湖北沙洋县城河新石器时代城址发掘简报》,《考古》2018年第9期,第26,50页;b荆门市文物考古研究所、黄文进、丁翠泉、龙永芳,《湖北荆门市后港城河城址调查报告》,《江汉考古》,2008年第2期,第27-34+131-132页。

[11]湖北省荆门市博物馆、王传富、汤学锋,《荆门马家垸屈家岭文化城址调查》,《文物》1997年第7期,第49-53页。

[12] 荆门市博物馆、刘祖信、崔仁义:《荆门市荆家城新石器时代遗址调查》,《江汉考古》1987年第2期。

[13]a荆州博物馆、福冈教育委员会、院文清,《湖北荆州市阴湘城遗址东城墙发掘简报》,《考古》1997年第5期,第1-10+24页;b荆州博物馆、贾汉清,《湖北荆州市阴湘城遗址1995年发掘简报》,《考古》1998年第1期,第17-28+71+97-99页;c冈村秀典(日)著、张绪球编译,《湖北阴湘城遗址研究(I)—— 一九九五年日中联合考古发掘报告一》,《东方学报》1997年第3期,第510-459页。

[14]a陈贤一:《江陵张家山遗址的试掘与探索》,《江汉考古》1980年第2期;b荆州地区博物馆、北京大学考古系、王宏,《湖北江陵荆南寺遗址第一、二次发掘简报》,《考古》,1989年第8期,第679-692+698+769-770页;c荆州博物馆编:《荆州荆南寺》,文物出版社,2009年;d郭静云:《夏商周:从神话到史实》,第39-40页,上海古籍出版社,2013年。

[15]湖北省文物考古研究所、孝感市博物馆、安陆市博物馆:《湖北安陆王古溜城址2015年调查简报》,《湖北史前城址》,第366页,科学出版社,2015年。

[16]a北京大学考古系、湖北省文物考古研究所、湖北荆州地区博物馆石家河考古队,《石家河遗址群调查报告》,《南方民族考古》1992年第5辑,第272-274、277、282页;b湖北省文物考古研究所、应城市博物馆、李桃元、夏丰,《湖北应城陶家湖古城址调查》,《文物》2001年第4期,第71-76+1页;c刘辉,《江汉平原东北发现两座新石器时代城址》,《江汉考古》 2009年第1期,第57-58页;d李桃元,《应城门板湾遗址大型房屋建筑》,《江汉考古》2000年第1期,第96+71页;e湖北省文物考古研究所、天门市博物馆、黄文新、周文、张益民,《湖北天门笑城城址发掘报告》,《考古学报》2007年第4期,第469-488+527-528页;f湖北省文物考古研究所、孟华平、张成明、黄文新、曾令斌,《湖北省天门市龙嘴遗址2005年发掘简报》,《江汉考古》2008年第4期,第3-13+30+131-136页;g湖北省文物考古研究所、天门市博物馆编著、孟华平主编,张成明、陆成秋副主编:《天门龙嘴》,科学出版社,2015年。

[17]陈贤一,《论盘龙城城址的年代》,《武汉城市之根──商代盘龙城与武汉城市发展研讨会论文集》,第110-144页,武汉出版社,2002年。

[18]郭静云、邱诗萤、郭立新,《石家河文化:东亚自创的青铜文明》,《南方文物》2019年4期,2020年3期。

[19] 荆州市文物考古研究所:《湖北公安、石首三座古城勘查报告》,《古代文明》(第四卷),第412页。

[20] 郭静云:《夏商周:从神话到史实》,上海古籍出版社,2013年。

[21]郭静云、邱诗萤、范梓浩、郭立新、陶洋:《中国冶炼技术本土起源:从长江中游冶炼遗存直接证据谈起》,《南方文物》2018年第3-4期。

[22]郭静云、郭立新、范梓浩:《考古侦探》,第315页,台湾交通大学出版社,2018年;b郭立新、郭静云、范梓浩:《时空之旅:文明摇篮追踪》,第138页,上海文化出版社,2017年。

[23] 郭立新:《长江中游地区初期社会复杂化研究》,第295页,上海古籍出版社,2005年。

[24] 郭静云:《夏商周:从神话到史实》,第52─53页,上海古籍出版社,2013年。

[25] 郭静云:《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》,第7-8页,上海古籍出版社,2016年。

[26]a郭静云、郭立新:《中国洪水与治水故事:范型神话或历史传说》,《史林》2020年4期; b 郭立新、郭静云:《夏处何境——大禹治水背景分析》,《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》,2021年1期。

[27] 郭静云、郭立新:《大禹治水故事:范型神话或历史传说》,《史林》2020年4期。

【说明】本文作者及出处为郭立新、郭静云:《中国最早城市体系研究(一)》,《南方文物》2021年1期。若有出入,请以原文为准。

- 0002

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000