韩茂莉:何谓东西

“骏马秋风冀北,杏花春雨江南”,一副对联寥寥两笔便将中国西北、东南大地的风光勾勒得传神入画。

大约就在这副对联写就的那些年,地理学家胡焕庸用另一种方式表达了中国的东西之别,这就是“胡焕庸线”。

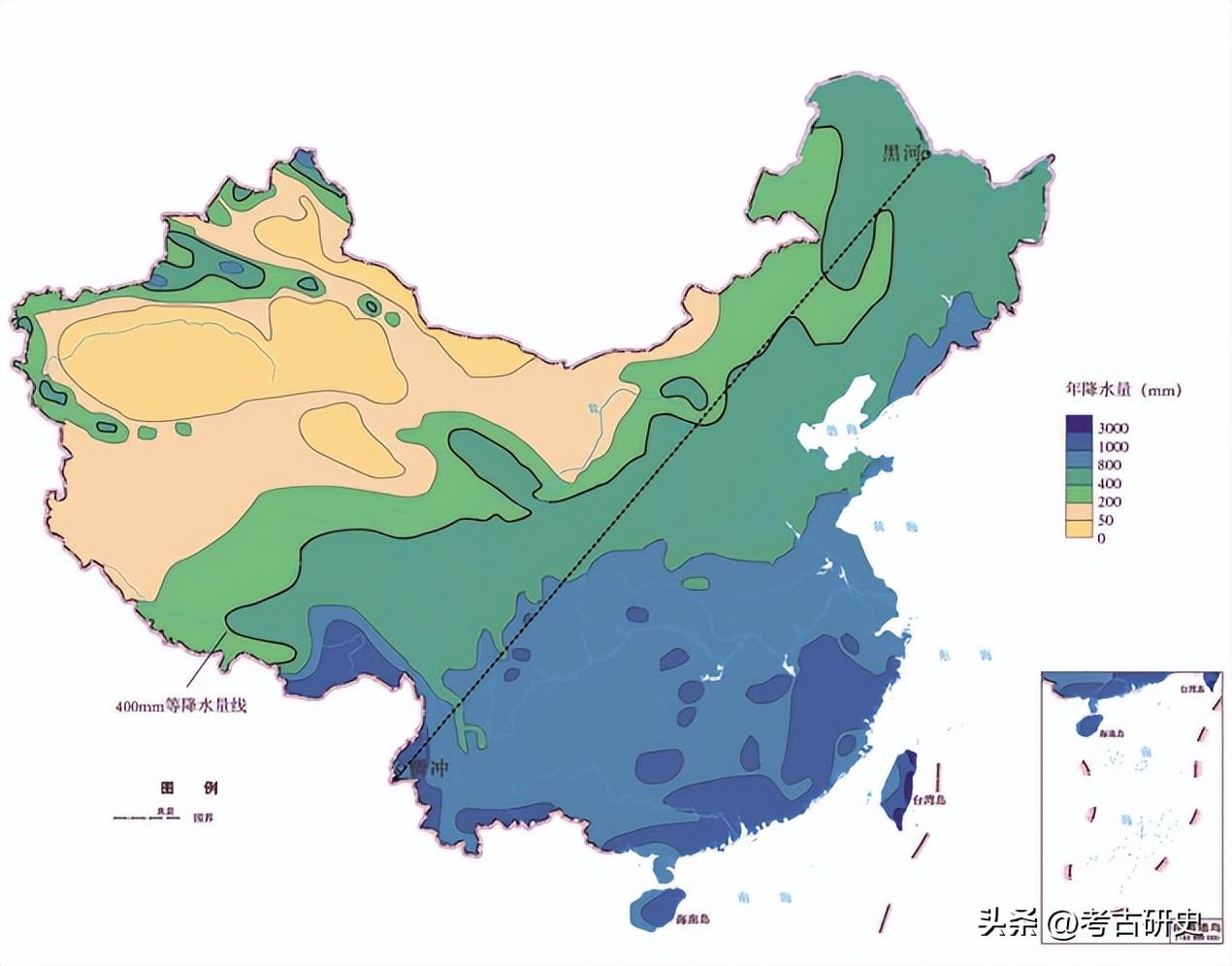

“胡焕庸线”也称瑷珲—腾冲线,线的两端分别对应着黑龙江瑷珲(今黑河市)与云南腾冲。以此线为界,线东南占中国国土面积的43.8%,却生活着94.1% 的人口,这里的经济生产以农耕为主;线西北人口密度极低,56.2% 的国土上,人口只在全国占5.9%,游牧生活是这里的主旋律。胡焕庸用地理学家的视角,观察到了与画家笔下同样的风光。

如果说“胡焕庸线”是20 世纪三四十年代,界分中国东西的一条人文地理界限,那么两千多年前司马迁在《史记》中也划出了一条东西之界。

司马迁同样以社会经济为考量标准,将天下划为山西、山东、江南与龙门—碣石以北四个区域,其中山西、山东、江南均为农耕区,物产或为谷,或为布,或为丝苎,或为鱼盐,唯有龙门—碣石以北所产为“马、牛、羊、旃裘、筋角”。龙门—碣石一线,就是两千年前的中国东西之界,龙门位于今陕西韩城市,碣石在河北昌黎县。

从司马迁到胡焕庸,两千多年,界分东西的这条界限无论怎样确定,有一个事实是共同的,那就是在界限东西两侧,农牧这两种生产方式始终没有改变。

于是,一个问题呈现在我们面前,东西界限背后是否存在起决定作用的力量?

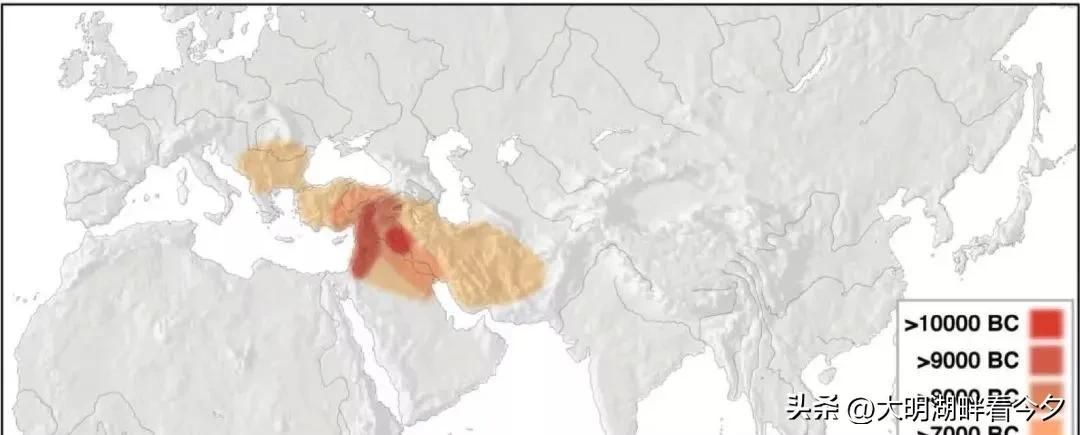

当代地理学告诉我们,中国大地上有一条隐形的界限,这就是年降雨量400毫米等值线。“雨露滋润禾苗壮”,农作物需要灌溉,年降雨量400毫米等值线以东、以南的东南之地,降雨能够满足农作物生长需要,北方旱地、南方水田都分布在这里。与此相对,这条降雨量线以西、以北,却因降雨量稀少而气候干旱,除有水灌溉的黄河河套与祁连山、天山脚下的绿洲,很难发展农业,而成为畜牧业的天堂。

仔细推敲,无论司马迁的龙门—碣石一线、《辽史》中的长城南北,还是胡焕庸的瑷珲—腾冲线,貌似其间有别,但根本都建立在共同的降雨量基础上。

司马迁的龙门—碣石一线也好,“胡焕庸线”也罢,界限东西,各为农、为牧,界限本身自然就是农牧交错带。今人通过大量观测数据划定了这一地带,古人则是在生产活动的摸索中意识到它的位置。何以为证?

翻开当代地图,我们会看到,明长城几乎就落在年降雨量400 毫米等值线上,两者之间的惊人吻合说明了一个问题,古人清楚地知晓农牧交错带的位置,正由于如此,他们才将长城这道防御工程设在这里。

中国降雨量分布图与“胡焕庸线”

中国降雨量分布图与“胡焕庸线”

农牧交错带不仅是农牧两种生产方式交错分布的地带,也是生态脆弱地区,此外,农牧交错带在中国大地上还有其他的意义吗?

“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”这是唐代诗人王昌龄的边塞诗作。然而,很少有人注意,那些烽火狼烟、金戈铁马的古战场为什么总在西部。

摊开地图,一个清楚的地理地带呈现在我们面前,即中国北方农牧交错带。在农业与畜牧业之间,耕作在土地上的农民,面对着驰骋在马背上的草原民族,貌似并不具备优势的定居生活却成为守疆固土的法宝,即使在国力最弱的王朝,国家坚守的疆域底线不是军事要塞与锁钥之地,而是农业生产能够持续进行的地带—年降雨量400 毫米等值线,这条线既是中原王朝守疆固土的底线,也是新生疆土拓延的起点。

清以前的各个王朝,周边民族的族属虽然不同,但中原王朝与周边民族互有进退的土地之争与文化交融,始终没有离开农牧交错带。农牧交错带既是新生疆土的增长点,也是疆域内缩的终止线,今天我们看到汉唐盛世的版图,总会激动不已,但理性地看待这个问题就会发现,历史上多数王朝的版图,并没有停留在开疆拓土的盛期,疆域延伸只是一时间的状态,不能代表整个王朝统治时期的情况。

就说东汉时期对于西域的经营,班超投笔从戎、万里封侯,是一件为历代传颂且彪炳青史的佳话,但从公元73 年班超出使西域到91 年任西域都护,以及此后两任继任者坐镇,再至107年西域都护撤任,共三十四年。

这三十四年可以看作东汉政权掌控西域的时期,时长在东汉王朝195 年的历史中仅占六分之一,随着西域都护的撤销,西域再次陷入匈奴人控制之中。再看唐代,《新唐书·地理志》载:“开元、天宝之际,东至安东,西至安西,南至日南,北至单于府。”这描绘的是唐代版图最大时期疆域的四至,此后随着“安史之乱”爆发,盛极一时的唐王朝江河日落,西域先后为回纥、黠戛斯、吐蕃控制,至张义潮收归河西之前,河西走廊及其以西地区几乎不为唐王朝掌控。东北契丹、奚等民族也脱离了唐王朝。开元、天宝年间的盛唐版图至晚唐时期几乎四边皆失,《新唐书·地理志》记述的安东、安西、日南以及单于府均不为唐王朝所属。

中原政权疆域的不稳定性主要缘于农耕民族与非农耕民族力量的此消彼长,而经济生活方式不同的两类民族,背后是自然环境的差异。

正是因为自然环境的差异,无论农耕民族还是非农耕民族,要跨越自身熟悉的生存环境,均需付出很大的努力,双方的拉锯之地就在农牧交错带。

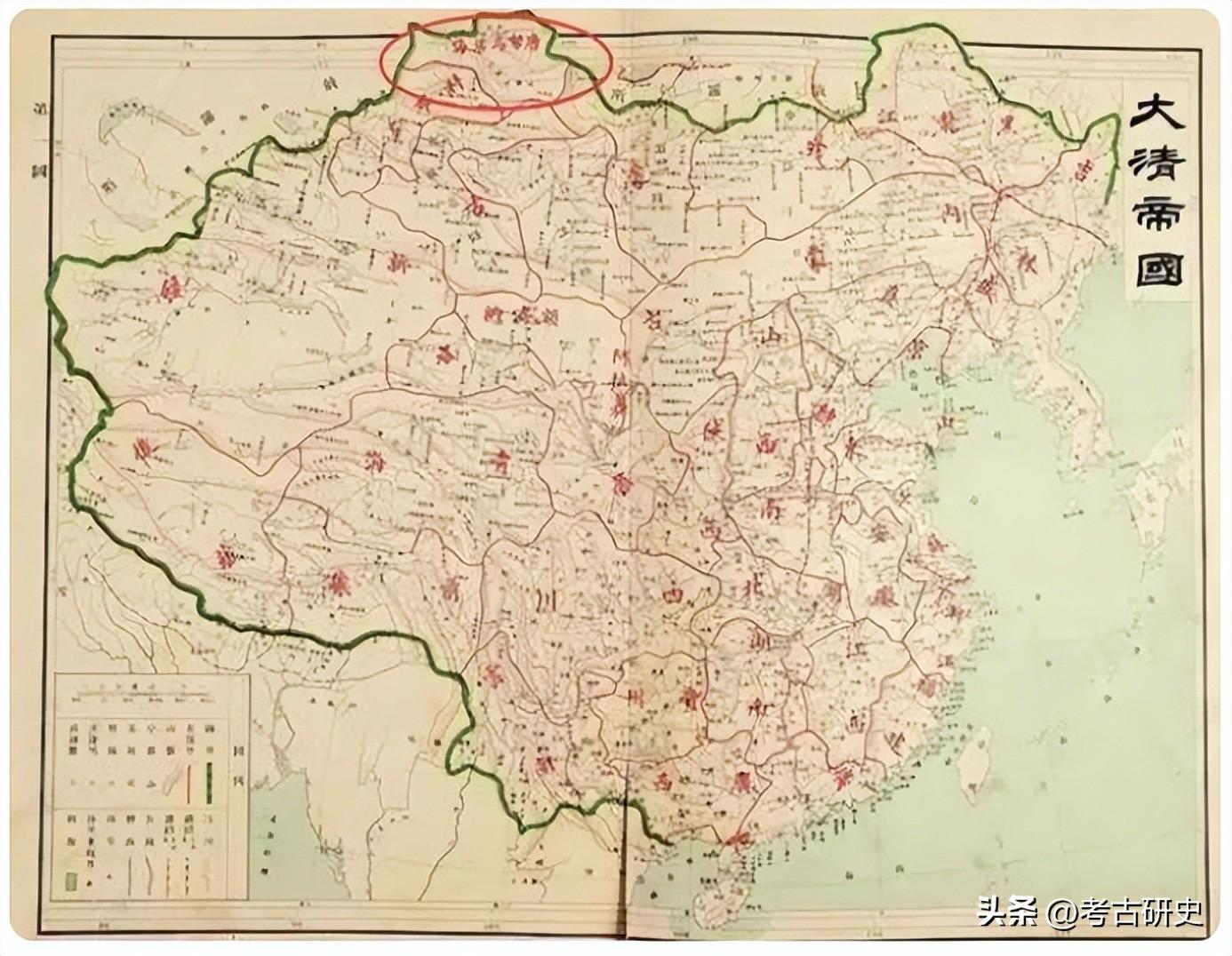

清朝面对的疆域形势不仅与以往中原王朝完全不同,与元朝也不一致。蒙古人进入中原之前已经拥有了西边、北边的土地,在此基础上推行了由外及内的领土路线,而满洲人只拥有东北,整个内地及其他各边均不在控制之内,故仍然采取由内及外的领土路径,但与前朝不同的是,清人在北边采取了联蒙政策。

16 世纪,蒙古分为漠南、漠北(即喀尔喀蒙古)、漠西(即卫拉特蒙古)三大部,清人入关前已经与漠南蒙古建立了连属关系,漠北喀尔喀蒙古也归附在清人统辖之下。至17 世纪末,内外蒙古全部归于清版图内。南、北两部蒙古的归属,将农牧交错带融于境土腹心的同时,也将疆域向北延伸至贝加尔湖南岸,向西抵达西域。西部蒙古即卫拉特蒙古,游牧于天山南北,其中准噶尔部势力最强且不断侵扰漠南、漠北两部蒙古,并与境外势力建立了联系。针对西北边疆危机,清廷于康熙、雍正、乾隆三朝陆续发兵,平定了准噶尔与回部大小和卓势力,统一了西域。

就地理意义而言,清王朝针对蒙古准噶尔部以及回部大小和卓的系列战役,其争夺的空间早已逾越了农牧交错带,而推至中亚草原的边缘。中国历代王朝不乏将境土扩展到中国北方农牧交错带以西、以北的事例,但在此必须说明一个事实,即清以前的各王朝,对于年降雨量400 毫米等值线以西、以北地区都没有持续而稳定的获取,王朝国力强盛时期拓土西北,国力衰微即固守农牧交错带。只有清朝的军事行动不仅突破了这条农耕民族守疆固土的底线,将疆土延伸至中亚草原,而且稳定、持续地拥有了这片土地,并在光绪年间设立新疆巡抚,将其置于与内地等同的管理系统之下。

必须承认,几乎很少有人意识到清初康、雍、乾三世对西北军事行动的重大政治地理意义。是法国学者儒勒· 格鲁塞(RenéGrousset)在他的名著《草原帝国》中清楚地指出,这一切对于中国疆土意味着什么:

乾隆皇帝对伊犁流域和喀什噶尔的吞并,标志着实现了中国自班超时代以来的18 个世纪中实行的亚洲政策所追随的目标,即定居民族对游牧民族、农耕地区对草原的还击。

格鲁塞提及的班超时代,距今一千九百余年,事实上还可以向前追溯一百多年至汉武帝以及郑吉时代。近两千年的历史进程中,农耕民族以北方农牧交错带为基点,将疆土拓展的目标伸向草原。

而经历了多次反复,最终跨过农牧交错带,将帝国的疆土实实在在锁定在伊犁河流域和喀什噶尔地区的,不是汉、唐,而是清朝前期康熙、雍正以及乾隆三位帝王所在的时代,并由此划定了泱泱大国的基本版图。

农牧交错带界定东西,又以此为核心将东西融为一体。自清朝乾隆年间至今,中国大地上只有自然地理的东西分异,再无政治归属的东西之别。

- 0001

- 0001

- 0000

- 0000

- 0001