贾兰坡;姚敏苏:意味深长的句号——贾兰坡与中国古人类学

【上篇:最后的访谈】

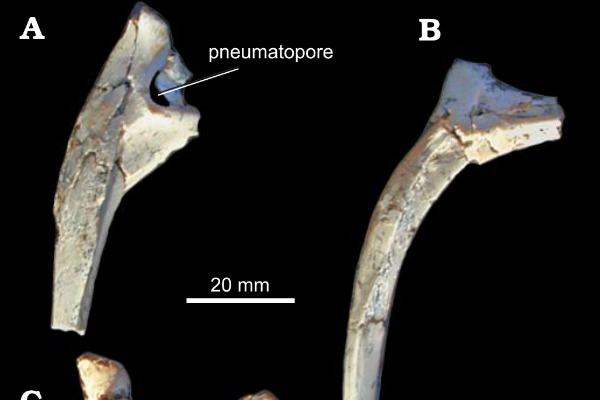

贾兰坡先生,1908年11月25日生于河北省玉田县。1931年高中毕业考入中国地质调查所新生代研究室任练习生,协助古人类学家裴文中先生发掘周口店北京人遗址。四年后裴先生赴法留学,他接管周口店遗址的发掘工作。1936年,他在十一天内连续发现三具北京人头盖骨化石,轰动世界,因此成为旧石器时代考古和古人类学的权威学者。

2001年2月8日,我与同事李莉、文友谭宗远。在贾老狭小的客厅里,“促膝”交谈了一个多小时。7月8日,贾老仙逝。据他的家人说,我们是贾老生前接待的最后一批采访者。

一、“我要把他们都领回来”

近年来,人类起源于何地的问题重新成为学术界关注的焦点,有人说是非洲,也有人认为证据不足。问及贾老,他不急不慌地回答了一句:“我这儿不是正写文章呢吗?我要把他们都领回来!”接下来,贾老如是说——

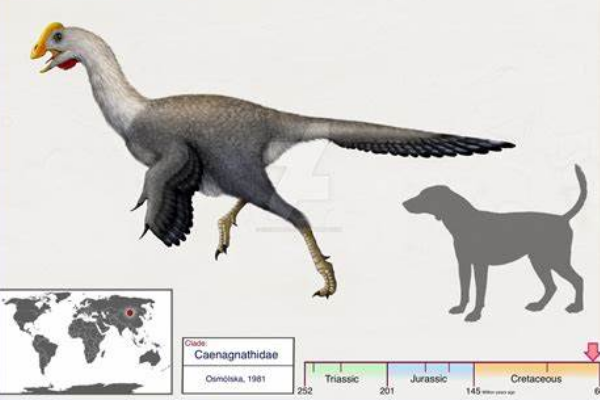

原来大家都说,欧洲是没有希望了,最有希望的在哪儿呢?全世界人都说在非洲。其实并不在非洲,在巴基斯坦以东到包括云南的广大的高原地区。为什么说在巴基斯坦以东呢?因为这个地方是人类分布的中心,就是北京人这个时代,往北到北京,往南到爪哇,往西到德国,这样看起来这个地方是中心点。而且这个地方有很多的发现,印度也有发现。元谋我去了。看元谋这个地方,希望就很大。

可惜现在中国人搞这个东西的很少,现在都奔钱了。这个东西最苦,最难搞,地层找出东西你才敢说话,在哪个地层你得弄清楚,多高的山你也得爬,多深的水你也得想法子过去,才能找到东西。吃苦,耐劳,不挣钱。一些年轻人都不干。我熟悉的一个人,我说你过去还一本一本地出书,现在怎么不出书了?他说我哪有时间写书!我说,你们就是写书的,怎么“哪有时间”?他说我们跟过去不一样了,我们得卖票。博物馆的,十块钱一张票,有指标的,有奖金。

干这行的人,我们这个国家比人家少得多。我现在写瑞士,瑞士我去过,呆的时间最久,跟我们比较起来,他们地少人多,搞这个的却很多。我们现在就让这个穷字拉下来了。怎么样能上去?我现在都九十几了,还收了一个学生,博士生。我说我现在眼睛也不好,不能出去,我至多收一个。还有人愿意学,就帮他们一把,帮起来自然对国家、对个人都有好处。

姚:那您说他们说的从非洲来有道理吗?

贾:没道理。现在不是奔我们这儿来了!

姚:让您给领回来了?

贾:不是领回来了,人家都扑到这儿来了。早扑来了。美国出版的书说,在中国这块地方容易找到。那会儿还有人不同意,我说你不信等着,咱不怕!

史料:1941年,日本对中国的侵略愈加猖獗。中国地质调查所决定,将北京人头盖骨化石及一批重要的化石标本转运美国暂时保管。但1941年底,太平洋战争爆发,准备搭载的美国海军轮船被日军炸沉,装着北京人头盖骨和其他化石标本的两只木箱子从此下落不明,几十年来,虽经多方查找,仍然没有可靠的线索。近两年,在媒体的宣传下,寻找三具北京人头盖骨的事,成为社会关注的热点。

二、“我们的友谊还真没受影响”

贾老那本回忆录《悠长的岁月》,是一套丛书“大科学家讲的小故事”中的一本。这套丛书在1999年获得国家图书奖。

贾:最先我一点儿不知道,从零开始。这个发掘呀,我也不大高兴,老趴在那儿,趴着,坐着,蹲着,在那儿发掘。可是啊,你看见一个牙,什么牙?我也不知道。人家旁边工人就告诉我,这是鹿的,这是马的,羊的。工人都懂!人家都挖过多少年了。唉!这个有意思!呆会儿又出来一个,又出来一个。哎哟,这好玩儿!由那儿起一有工夫就干这个。越挖越多,越看越懂。后来我就跟书联在一起,我要没书也不行。那时书非常少,这门科学还没成立呢。但是有一本书,对这书我非常高兴。一个是哺乳动物的introduction,介绍,英文本的。地质科学院,中国地质调查所,全图书馆就这一本书,他们当宝贝,后来没办法,裴文中搭上五十块钱印了十本,当时影印的,自己拿了书皮儿印的。太少了,十本书,给了五十块钱,裴老他认识。

谭:给了您一本?

贾:我买的!花五块钱买了一本。后来在东安市场花十五块钱买了一本英文的,就是Osbern的。这两本书还就在我旁边搁着,都在!它领导我走上这条路的,书不扔!

贾老有一些尚未结集的文章,不久前李莉想鼓动他整理出版。但是,由于其中有60年代与裴文中先生关于北京人是不是最早的人类的论辩,裴老遗属不愿重提过去的恩怨,贾老出于对老友的尊重,决定放弃出版。

贾:其实我们公开地辩论了好几年,都发表了。裴老都不在了,出它干什么?

姚:您写一篇序,把这些都说明白了,也说一下学术之争并没有影响你们的友谊。

贾:我们的友谊还真没受影响。那会儿人跟现在人不同。现在人,比如这个地点是他去的,就变成他的地了,谁都不好动了。这是最大的错误。因为别人不插手,等于你一个人说话算数。别人插手研究了跟你不一样,这就不一样。你要错了,人家可以给你更改,这才是正常的。

姚:那您说您跟裴老呢?

贾:裴老说什么呢?就说没有早的石器,比北京人再早的人没有。我说不行,早期得有人,周口店石器那么好,要没有怎么解决这个问题呀?解决不了。当时这个事情参加的人非常多,用报纸发表的材料我收到的就这么一堆。各路的人都参加。还不到60年代,可能是50年代。我那些报纸上都有地点,《人民日报》、《光明日报》都参加了。

姚:争论到最激烈的时候激烈到什么程度?

贾:其实也没什么激烈,就是讲道理、摆道理吧。我的文章是《泥河湾期的地层才是最早人类的脚踏地》。泥河湾期,这是地质时代。泥河湾期是一百万年以前的地层,地层里头含着人类活动的遗迹。

贾老引我们进他的书房“半成斋”——他称自己此生并非一事无成,又谦虚地说只有“半成”——向我们展示一本本藏书和资料。先拿起一本墨绿色精装封面的厚册子,书脊上是手写字“中国猿人石器性质及诸石器问题讨论集第一册”。这是一本手工装订的剪报集,装订得很正规。里面的文章刊载在《新建设》、《人民日报》、《光明日报》、《科学报》等报刊,时间是50年代末到60年代初。

贾:都装订上了,第一卷。第二卷在哪儿还不知道呢。(我们和他一同翻看着,他一边叨念)裴老的,这是什么时代?60年。好了好了,再搜集搜集,现在有第一没第二啊!(又指着书架上一大排书说)这一溜全是我的书,到这儿。

贾老又递给我们一打手稿,《二十一世纪的研究》。书桌正中,是正在写作的一篇《由阿尔及利亚到瑞士》,是对旧石器研究领域的回顾。钢笔字清晰工整,一笔一划。要知道,这位患有青光眼的九旬老人是戴着花镜又手握一把放大镜写的。

【下篇:不尽的追思】

2001年7月18日,贾兰坡先生葬礼后一天,他的三位学生——上海的陈淳、山西的王益人、北京的李莉,在北京的老北大红楼相聚。

陈淳博士,史前考古学家,赴加拿大留学归国后,任复旦大学文博系教授。

王益人先生,山西大学物理系毕业,现任山西省考古研究所研究员。

李莉女士,古脊椎动物与古人类研究所旧石器考古专业研究生毕业,现任文物出版社副编审。

头天的葬礼上,我约请他们能否同我谈一谈他们记忆中的贾老,他们欣然应允。把贾老的精神介绍给更多的人,义不容辞。

李:益人,贾老曾经跟我讲起你父亲:“王建是我的老朋友啊。”

王:我听我父亲说起,他53年开始到北京来进修,当时是裴老、贾老一块儿带。

陈:丁村遗址是周口店以后最大的发现。那时候裴老、贾老这些中国第一代考古学家全部在丁村,你父亲也在一起是吧?所以后来山西成为中国旧石器考古的摇篮,除了周口店以外第二个就是山西。这并不是说山西的旧石器比其他省市多,是因为贾老、裴老这些第一代的考古工作者大量工作集中在山西,还有你父亲那一辈人。其他省市发现得好像没有你们那么多,就是没有前面开路的人。

王:丁村遗址是中国旧石器考古的一个里程碑,它跳出了周口店这个圈子,这是一方面。再一方面就是培养了一批人。中国的第一代旧石器考古学家成长在周口店,第二代就是在丁村,有邱中郎邱先生、吕遵谔、我父亲。

姚:贾老去过多少次?

王:贾老就一直在那儿带队呀。从他《悠长的岁月》里可以看到,有一段就是专门讲丁村遗址发现的。发掘过程中间,贾老的父亲去世了,他回来奔丧。突然说是丁村发现人类化石了,赶紧赶回去。在那儿发掘了两个多月。这之后第二个就是匼河遗址,贾老带队指导,我父亲负责发掘。发掘匼河的时候又发现了西侯度,这一线就从50年代跨到60年代的63年。1964年搞四清就断开了。50年代到60年代主要工作集中在山西。

姚:他最后一次去山西是什么时候?

王:1994年,我们开丁村文化国际学术讨论会。当时在太原,没有去丁村。他想去,我们不敢让他去。也是这个天儿,7月份,特别热。那时候他86岁了。当时聊了很多,大的印象就是他对学术发展特别关心,对年轻人的成长特别关心,特别支持我。

姚:批评过你吗?

王:也批评过呀!我去年还是前年,给他拿一张照片去,是他过生日我给他照的,高高兴兴地给他的时候,他一瞧:“我不要这没有写字的照片!我每张照片背后都要写字的,不写字一点意义都没有。”我就赶紧给写上,写得清清楚楚的,日子也写得清清楚楚的,几几年几月几日,谁拍的,他才要。他非常严谨。

姚:陈先生你是贾老的嫡传弟子吧?

陈:可以这样说吧。我是1978年恢复研究生招生,直接考的研究生。我根本没有上过大学,文革时1966年上高二,分派到上海一个工厂里边。当时什么书也没法读,什么事情也没法干,一天到晚苦力一样。而且当时任何书也没有,杂志也没有。我本来蛮喜欢历史、考古、艺术的,当时《考古》和《文物》是最早恢复的,同时古脊椎所办了《化石》杂志,在全国科普界只有这一本杂志,当时登了贾先生的文章、周明镇的文章、裴文中的文章,都是那些老先生写的,蛮有意思的。讲一些人类起源啊,恐龙啊,很吸引人的。我马上就订了一本。后来我到所里听说,当时非常轰动,有一期登了个毛孩,发行量大得不得了,十几万吧。有一次古脊椎所有个人骑车闯红灯,给警察拦下来了,问,你哪个单位的?说,我是古脊椎所的,就是办《化石》的。哦,放!你走吧,我看过这本杂志的。红到这种程度。74年,我在《化石》上发了第一篇文章,这篇文章对我的影响蛮大的。《化石》除了专业作者以外,业余作者很少,这样我就趁这个机会跟他们有点联系,跟他们请教。

我怎么跟贾先生认识的呢?后来恢复高考了,我就给《化石》的编辑刘厚一写信,问他是不是有机会读这个专业,刘厚一就说贾先生要招研究生,让我试试看。这样我就斗胆开始复习了。贾先生招一个研究生,后来老刘告诉我大概有八十个人报,我昏过去了,我说肯定考不上了。而且都是北大的,当然都是工农兵研究生了。我有点灰心了,大概不成了。反正报就报了吧,碰碰运气,就去考了。当时拼了命了,要考的内容都自己做了小本子。后来知道还是占了外语的便宜,英语分数比较高一点。贾先生蛮高兴的。考之前我跟他没有任何来往。后来考上以后我知道了考的时候东北有一个人给他送人参,送了一大箱人参,贾先生吓坏掉了,把这东西马上交上去了。而且这个学生就不要了。当时刚刚“文革”以后,后来我到他家去师母才告诉我,说贾先生坚决不要学生。“文革”这段时间他跟杨钟健、裴老他们都关在牛棚里面,看到学生批老师,他怕了,坚决不招。后来所里面做工作,做了三番五次的工作以后贾先生才答应招一个。

姚:贾老对你很严格吗?

陈:也不严格。跟老先生学他不像我们教学生那样,他就跟你聊天,说你应该怎么做、怎么做,就在平时去看他的时候跟你说一下。因为我们一年半在研究生院,也没有跟他在专业上学习基础的东西,基本上每个星期天到他家里去,他当时还在祁家豁子,很小的房间,挤满了东西,那时候还没落实政策呢。他跟师母两个人,一个房间里,旁边都是家具,上面一个床,外面烧饭,就跟上海的阁楼一样的。你到那里去,可以坐在他前边跟他聊。我和他基本上可以无话不谈的。老先生最喜欢聊的是过去的事情。他有三四寸那么厚的一个书信集,跟裴老的。当时帮他处理信件比较多。他的外语的东西都是我来处理,来的信他叫我马上念给他听,他又马上回信。所以我在的时候他回信回得很勤。一有什么事情我可以马上帮他回信。我记得有许多信是找北京人头盖骨的。那个时候也关注,但仅仅是学术界在关注,或者贾先生自己在寻找。他一直在寻找。他有许多朋友,他到国外访问的时候,比如瑞士的大使,有些人自己找上门来,像美国纽约自然博物馆的馆长,跟他有私交的,都给他提供一些信息。这两年变成个热点炒作了。他到处在找,没有什么可靠的线索。出国有时候跟一些熟人联系。他的《周口店发掘记》好像也谈到跟国外一些学者的来往。

李:早十几年那会儿,老头儿到四川,我那时在四川省考古所,我一直陪他。到重庆,一到北碚,老头儿就坐那儿不动了,想起40年代跟杨老杨钟健先生去找化石,他特怀念。一路上那么多人、那么多馆长陪着,他就坐那儿好长时间不动,起码有一两个小时。我问贾老怎么了,贾老把我们叫过去说:“来,来,我给你们讲讲。当年,杨老,我们就在这儿找化石,杨老对我可好了!”他从内心感谢杨老,老说没有杨老就没有他的今天。杨老把他领上这条道路的。就在那次,四川省考古所的所长问贾老:您能不能帮我们四川带几个研究生?贾老说:“好啊!为四川培养点人才。”当时他看到,四川确实没有这方面的人,马上就答应四川省考古所的要求了。正好贾老和山西大学联合招研究生,所以86年我就考进去了。是以他的名义招,由别人带。那次跟贾老接触之后,觉得老头儿特好。那时我正在给秦学圣当助手,要不一个女的怎么学旧石器呢。

陈:我讲个轶事。他这人跟人家特别好,但对当官的就不一样。我在加拿大的时候,加拿大的华人社团成立了一个中国文物保护基金会,是在多伦多的华人组织的。成立时由一个加拿大的前任总督发请帖,请加拿大的文博界名流,我们一些留学生也去了。基金会还发函请了我们的国家文物局领导。当时举行了酒会。文物局一位领导来得很晚,总督都在讲话了,他才姗姗而来。总督谈完以后开始交换礼品。那位局领导说我带来一个礼物,送给基金会。是个马家窑的陶罐子,从历史博物馆的展厅里挑出来的很好的一件。回赠的礼品是印第安人酋长的权杖,是复制品。当时加拿大一些搞考古的人也有议论,觉得这个礼送得太重了,我们这个是复制的,你们怎么送真的呀?说你们这个有四五千年,我们这个只有一个星期,分量太不平衡了。我觉得实在过分了。后来我给贾先生写信讲了这件事,他当时没给我回信。我回国以后他才告诉我:“你上次那封信,我给他个下马威。”怎么回事情呢?一位中央领导请了考古界四个老先生,有贾老,征询他们对中国学术界的看法。贾先生告诉我开始不要那位局领导出席,但他硬挤进来了。他说:“我看见他就气不从一处来,这个家伙专门要摆谱,你摆谱我才不理你呢!我最讨厌摆谱的人了。我把你那封信直接递给他,他一看,汗都下来了,脸通红,不吱声了。”贾先生指着他叫他马上念出来。

石金鸣也是贾老的入室弟子,现任山西省考古研究所副所长。他原本也接受了邀请,但要去看望另一位生病的老师,又忙着赶回太原,临时告了假,我只好打电话追到太原,对他进行采访。谈起贾老,石金鸣也是滔滔不绝。

老先生非常勤奋,特别心细。历年来的发掘记录,学术会议,哪天做了什么,哪天到了哪儿,所有的细节,回来都要做详细的记录:连开会时到哪儿参观、看戏,票都留着,附在记录里头。几十年前考古发掘的旧照片,都写着年月日,上午下午照的。

我当年读研究生的课题是泥河湾板井子遗址的发掘,需要把石器标本做分类。我分好以后想验证一下自己的想法,又请贾老替我分一下。他分完了,用小楷写成小纸条,每件标本下压一个小条,特别仔细。还对我说:“当你很快就能分出来的时候,可能刚刚入门:等你觉得分起来有难度了,这就说明有长进了。”他本人的学习过程比我们难多了,他没上过大学,当时在中国又没有这方面的老师,也没有教科书,全靠自己。中国的旧石器跟欧洲不一样,欧洲的发展脉络很清晰,而中国的,从100万年前到3万年前,几乎变化不大。我曾经跟贾老讨论,我说中国的石器好像比较乱,看不出脉络,似乎文化停滞了一样。贾老不同意,他说:“这也许跟中国古代哲学一样,你还不能悟出它的真谛。”我毕业以后他给我留了一个课题,让我选择华北地区一处有确切纪年的遗址,通过石器工具技术作断代。他一直有一个心愿,想把石器能像后代的陶器、瓷器那样分型分式,把石器分成能代表文化的典型器。这题目太大了,我说我可能做不了,对不起您。

对别人,他是有求必应,不仅是刚入门的,连小学生的信都亲笔回,云南一个小学三年级的小女孩给他写信,他就是亲笔回的。往往是写两份,自己存一份,字写得小小的,特别认真。几十年如一日这句话用在他身上,是再恰当不过了。

2001年7月8日11时44份,93岁的贾兰坡走完了他的一生。17日上午,北京八宝山殡仪馆大礼堂门前聚集了上千人。地质界元老刘东生院士来了,北京大学考古学系教授、年逾八旬的宿白先生、邹衡先生来了,北京师范大学历史系教授、90高龄的启功先生来了,中央美术学院美术史系老教授金维诺、汤池先生来了,中国社会科学院考古研究所研究员、中国考古学会理事长徐苹芳先生来了。国家文物局、中国科学院、北京及各省的多家文物考古机构、大学的领导和数不清的老老少少的学者纷纷赶来,看老人最后一眼,为他送行。老人的学生们更是齐聚北京,为老师最后再尽尽孝心。签到簿很快就写了满满的六大本。仪式结束时,一位刚刚从美国赶回的学生,从机场直奔八宝山,听说老师已经被送到后面的火化间,拚命冲进去,与恩师做最后的告别……

贾老所在单位中国科学院古脊椎动物与古人类研究所通过媒体宣布:贾老的骨灰,将分葬在他的家乡河北省玉田县和北京周口店龙骨山。除了叶落归根,回到他生命的起点,他还将永远守护在“北京人”的家园,在那里,他为自己选好了墓地。他曾经这样说:“我是从周口店起家的,我的命运、事业与周口店紧紧连在一起,没有周口店,也就没有我的今天。”

我们的祖先北京人在周口店点燃了人类文明的火种。这段历史的发现者和复原者贾兰坡先生,在这里,在他辉煌事业的起点,为自己画了一个意味深长的句号。

来源:《东方》2001年第9期

- 0001

- 0000

- 0000

- 0004

- 0001