夏处何境——大禹治水背景分析

作者:郭立新、郭靜云

编者按:郭静云教授与郭立新教授已发表多篇关于中国上古时期洪水与治水的文章,本公众号将整理成系列并陆续推送,《夏处何境——大禹治水背景分析》为该系列第二篇。

[摘要]依据发生于1953BC的五星会聚天象评估,大禹生活的年代应在此前后。在此之前该社会已经历了气候温暖湿润而水位持续升高的尧舜时代,以及气候波动、社会危机的三苗时代。就社会背景而言,该时代大小政体林立;大禹治水只能从其所在社会共同体内部进行动员,故其范围应该且只可能局限在一个相对独立的自然和社会区域内。后世所谓禹行九州,将九州放大到大半个中国范围的观念,只不过是反映了战国秦汉大型国家已然建立的时代,人们对于早期历史空间的想象,而非历史真实。

[关键词]大禹治水;五星会聚天象;禹夏建国;九州

一、前言

夏史的探讨无疑是中国上古历史重建与文明探源的核心命题之一,其难度亦犹如数学界的哥德巴赫猜想,相关论述与争讼可谓汗牛充栋且千年不绝,迄今仍无定论且依然被浓雾深锁。在太史公的笔下,大禹是天下第一“王朝”夏的奠基者,是其后中国数千年“王朝”大传统的开创者。所以,对于大禹故事的讨论和研究,正是解开夏史之谜的关键钥匙。在诸多传世经典中,大禹亦与尧舜并称,是上古圣王中理想君王的典型代表,拥有无比崇高地位。这一定位深入人心长达二千余年,直到在清代经学考据风潮之下,部分学者生出些许怀疑;至20世纪初西学东渐而疑古思潮兴起,意欲揭开包裹在大禹身上的种种神话化外衣。至此,大禹是否为真实历史人物,其事迹是否真实发生过,都被打上问号。

从疑古迄今又过去一百年,其间疑古、信古、释古诸派以及神话学者对于大禹事迹及其性质的争论此起彼伏,未曾断绝过。疑古学派代表顾颉刚先生本人就曾数易其说。一开始,他提出“禹或是九鼎上铸的一种动物”。但很快就改变其观点,仍坚持“禹为动物”之说,但放弃了“出于九鼎”之说,进而认为“禹是南方民族神话中的人物”。后来又放弃此说,认定大禹原为西方戎族宗神,随着九州、四岳的扩大演化为全土共戴的神禹,进而演化为三代首君。

可是,由于时代性的局限,无论疑古、信古还是释古,莫不以二手的传世文献为本位做解析。顾颉刚等疑古派学者致力于分析传世文献中神话人物形象形成与演变的过程,无疑具有极高的学术价值,但此举并不足以辨明神话人物是否具有历史原型。当然,古史辨学者的努力亦足以回答,盲目信古并不可取。释古学者虽然主张引入考古证据来例证文献,但其立论的基础却往往仍旧是二手的传世文献或民间传说。遗憾的是,由于传世文献本身的局限性,文献并不能告诉我们确凿的答案。

值得庆幸的是,近百年来考古学和自然科学的进展,为探索上古历史真相提供了大量一手证据,使我们有机会通过一手证据复原上古历史真相,并将其与文献所载历史进行对读,从而廓清笼罩在上古历史中的迷雾。循此思路,本研究试图从大禹传说切入,利用自然科学和考古学最新研究成果,并透过对传世文献相关记载的解码和分析,在整体性视域下克服单一学科的局限性,以通考的方式还原和重建该故事背后所隐藏的历史真相。

有关大禹的传说,内容涉及禹的出生地,禹与夏的关系,禹与尧、舜、鲧和启的关系,大禹治水,禹征三苗,禹娶涂山女及会诸侯于涂山,禹定九州并铸九鼎等。本研究并不准备对上述主题做全面的论述,而只以大禹治水传说作为重点和主线。在传世文献中,记载或讨论大禹治水之事迹者甚众,本研究亦不以版本目录学的考证为目标,不以学术史的梳理为目标,而是重在于对该传说进行解码和结构分析,结合一手证据,尽力还原其所具有的历史真相。笔者曾经论证,在大禹的传说中,禹的身份曾被加以神化,成为治水神的范型,如在汉代以后的民间信仰和传说纪录中,提及治水之事时,经常会联系到禹神。这一现象或许导致现代学界通常将大禹治水故事视为中国传统中唯一的大洪水传说,并将其与世界各地洪水灭世和再生的范型故事放在一起讨论。但是,这种讨论忽略了大禹治水传说与洪水范型神话之间的很多关键差异。经过文献对照和结构分析可知,大禹治水故事并不符合世界各地所见洪水神话范型,而是具有史实素地的历史传说;相关传说还反映出在大禹之前,所在社会曾经历过尧舜和三苗的统治;在大禹治水之前,还有尧舜治水的记录,其中鲧治水的神话,包含有古神庙文献的碎片。

正是基于前述认识,本文拟在前人研究基础上,进一步从史料辨析和直接证据入手,综合考证与大禹治水事件直接相关的背景,如年代框架、自然气候与社会背景。按照“同情之理解,理解之同情”的历史方法,此类立足于科学事实、基本逻辑和生活本质而进行的历史情境的还原和重建,无疑有助于为研究者创设情境,进入历史主体所在世界,架起沟通和了解的桥梁。

二、夏及三苗、尧舜等相关传说的年代问题

(一)夏的始年

关于夏王国的时代问题,学界看法比较接近。夏商周断代工程将治水和建国时代定为2070BC。其他学者均认为,这种断代定得偏早,但学者们所讨论的误差范围其实并不大,都在70-120年之间。如有几位学者依据对《竹书纪年》的研究,认为大禹建国年代在2000BC、1994BC、1968BC。

此外,有些学者依靠文献所载的大禹时代的“星命”“禹时五星累累如贯珠,炳炳若连璧”(《太平御览》卷七引《孝经钩命诀》),即禹在位时曾发生五星会聚天象,采用古天文学方法计算夏建国的年代。所谓“星命”,指中国史学传统中认为,昊天用五星连珠来发布建国“天命”。如果将文献记载与古天文对照,可知1953BC阳历2月下旬确实发生过极为罕见的、非常紧密的五星连珠现象,与文献记载相吻合。此问题最早由汉学家班大为(DAVID PANKENIER)提出,他推算出五星会聚间距最小的时刻发生于公元前1953年2月26日。后来又有学者重算结果为早两天,即2月24日该现象可在长江中游和黄河中游之间的区域明确观察到。

通过天文学家张培瑜的计算可以更准确地了解这一次五星会聚天象奇观。他指出,在过去五千年中,五星会聚于15°以内的情况出现过19次,10 ° 以内8次,7° 以内只有 4 次 (1953BC、1059BC、185BC和710AD)。特别是1953BC这一次五星会聚,更是五千年来所见到的天文奇观。从公元前1953年2月13日12时起,五星会聚角度小于15°;从2月18日2时起小于10°,至2月27日五星会聚角度最小仅为4.351°。当时会聚角度在15°以内的时间长达24.393天,在10°以内的时间长达14.83天。这是五千年来唯一一次会聚角小于5°、会聚持续时间最长的纪录。在这个五星会聚奇观发生时,土星、木星、水星、火星和金星几乎交集而互相覆盖在黎明时分东方地平线上狭小的天区营室宿内,而且在长达二十余天的时间内均可观测到五星排成一列。在历史上,五星会聚天象曾多次引发社会震动或惶恐。1953BC发生的这一次五千年所仅见的、奇异壮观的天文现象,似乎更能给人以深刻的印象。而且“天文”在“古时人人知之”(顾炎武《日知录》第五辑“乐章”),在这样一个对天象观察极为重视的时代,这样的天象奇观很可能深刻烙印在古人的记忆中并流传下来,且影响之后“天命”概念的产生。

由于行星运行复杂,这么紧密的五星连珠现象又极为罕见,现代天文学也确实证明有该现象的发生。所以,将这种天象与禹建立夏国相联系,不太可能是由后世占星家逆推和造假,其为历史真实的程度相当高,可作为夏初定年以及大禹年代的参考。由此可知,大禹建立夏国的开始年代应落于公元前第20世纪以内,可能与张富祥依《竹书纪年》研究得出的1968BC的结论大体一致。在确定夏王国建国年代后,我们可以大体向前评估禹和夏之前的断代,以及尧舜时期治水活动的时代范围。

(二)三苗统治及其断代问题

笔者已另文论述,在尧舜统治与禹夏之间还曾发生过属于山地猎民的三苗族群来到农耕国家施政的事件,三苗的统治给当时的农耕文明造成了很大的损失,耗尽后者的资源,使原来舜帝的“十二州”荒芜混乱。

笔者认为,三苗的“三朝”应不是很短的几年混乱而已,而是较长的历史阶段,否则大禹的功劳在当时人的眼中不会那么大,在后人的记忆中也不会被这样神格化。笔者判断,三苗之三朝统治的时间至少应该超过一百年,或许跟历史上一般王室的情况差不多一样长久,即或不精确推理,大约有两三百年,相关证据将在后文补充。

对于三苗的统治,《竹书纪年》留有如下描述:“《汲冢纪年》曰:‘三苗将亡,天雨血,夏有冰,地坼及泉,青龙生于庙,日夜出,昼日不出。’”《墨子·非攻下》亦有接近的记录:“昔者三苗大乱,天命殛之。日妖宵出,雨血三朝,龙生于庙,犬哭乎市,夏冰,地坼及泉,五谷变化,民乃大振。高阳乃命玄宫,禹亲把天之瑞令,以征有苗。”《竹书纪年》的只言片语使我们理解《史记》所代表的正统英雄史所隐藏或有意忽略的,三苗统治末期有“日妖宵出”“日夜出,昼日不出”的情况。

PANG指出,所谓“日妖宵出”或“日夜出”应是一次“天再昏”日全食现象:当黄昏日落前后发生了日全食(或接近全食), 天色变黑; 几分钟后全食结束天色转亮; 接着是正常的黄昏天黑过程。古人若将日食引起的第一次天黑当作自然黄昏, 那么其后出现的天色转亮就成了反常的“日夜出”“宵出”“天再昏”。刘次沅认为这种记录还存在“天再旦”的可能性,即黎明时分发生日全食。在假定三苗地望在两湖地区的情况下,他计算出,在2250BC-1850BC之间, 有6种“天再昏”的可能,分别发生于2104BC、2075BC、2072BC、1974BC、1912BC、1863BC; 5种“天再旦”的可能,分别发生于2177BC、2123BC、2097BC、2029BC、1964BC。据此,并依照前文对大禹年代的推论,可知禹伐三苗应发生在1974BC或1964BC之后不久。同时,结合前文所列文献提及之三苗统治时期气候异常现象(“夏冰,地坼及泉,五谷变化”),以及下文描述的自然气候背景,亦可大体推知,所谓三苗乱政,可能始于公元前2300年前后,也就是说,三苗统治的年代可能大体落在2300BC至1974BC或1964BC年间。

巧合的是,三苗统治的时代,也恰与古提(Guti)和噜噜咇(Lullubi)等札格罗斯山脉山地族群占领两河流域的时代大体相当。古巴比伦时代《阿卡德的诅咒》史诗载:“古提大群,似人非人,不守规矩,虽然像人,但思想像狗,外表像猴子。恩利尔大神从山生出古提,是为了毁灭阿卡德王国。因为有古堤,苏美女儿都哭。残酷敌人掌握全国;俘获诸神带到山地,从国民强行征税,灌溉渠被破坏,河流不通航,农田缺水,农田无收获。”据《尼普尔王表》记载,古提王朝国共有 19王,总共统治了 76 年 40 天。古提人的统治最后在乌图-赫加尔(Utu-hegal)所带领的反抗和军事攻击下终结。乌图-赫加尔也因此成为苏美尔-阿卡德人的英雄,号称“四方之军权统治者”(lugal an-ub-da limmu-ba)。两河流域人因此得以重新疏通沟渠、修理灌溉系统。其后统治权被转移到乌尔-纳姆(Ur-namu)手里,后者最终将古堤人逐出,重建诸城神庙,开凿运河,颁布法典,划定边界,建立乌尔第三王朝(2111/2112 BC-2003/4 BC),重新统一了乌尔政权,自称为“苏美尔阿卡德军权统治者”(lugal Kiengir Kiur)的称号。

通过历史比较可知,作为山地民的三苗,与作为山地民的古堤一样,都趁着邻近的低地农耕文明国家陷入混乱之际,大体在同一个时代入侵并一度统治了低地农耕国家。甚至反映了低地农耕文明视角的文献,对三苗和古堤人的记录和描述,都有着惊人的相似性,如都描述他们不敬神、不文明的种种现象。无论近东和远东,都将驱逐蛮族统治者,重新恢复农耕政权和生活秩序的人称为英雄。在东方,舜帝的十二州在三苗时期经过外族统治的黑暗时代,到大禹时期终于能够重新组织社会,驱逐三苗,并重新组织大规模的工程恢复农田和灌溉系统,重建国家并将其领土划分为九州。这是公元前第III、II千纪之交曾经在东亚发生过的重大历史事件,大禹的贡献也类似于苏美尔文明中的英雄乌图-赫加尔和乌尔-纳姆。

(三)尧舜的时代问题

在三苗统治之前,文献提及舜,而舜之前乃尧统治的时代,而且尧舜时人们一直面对大水,亦有记载治水的事情。若单从文献判断,很难知尧舜时代有多长,这是因为早期时代的记录恐怕都没有保存。从上古时代留下的传说中,一个英雄、一个人名可能实际跨几百年的历史,而很多未留名的事情,在文化记忆中都被归于在同一位英雄身上。

虽然文献中记载,禹为尧之臣鲧的儿子,而禹本人曾为舜的臣属,但是英雄之间的亲属关系,都有神话化的因素,这种情况在各国神话史中也比比皆是,所以不宜当真考虑。我们只能非常宽泛地说,文献所载尧舜时代可能在公元前第Ⅲ千纪中期。对于这一判断的依据,详见下文有关该事件气候背景的分析及另文分析的地域文化历史背景。

三、从尧到禹时代的自然气候背景

文献中的蛛丝马迹使我们判断,从尧到大禹,其间陆陆续续有洪水暴发。从尧到禹的治水传说,恐怕涵盖了好几百年的历史。

如前所述,若大禹年代大致可以定在公元前第Ⅱ千纪初期,那么文献或在表达,人们从公元前第Ⅲ千纪中期开始经常面对洪水事件。学界早已注意到公元前第Ⅲ千纪末灾难性环境气候事件以及因此而引发的族群冲突,是导致全球早期文明转向、衰落甚至崩溃的重要原因之一。

古环境科学研究表明,公元前第Ⅲ千纪是从中全新世大西洋温暖期过渡到晚全新世偏干凉的亚北方期的重大转折时期。

佩塞(Peiser B. J.)曾细致梳理全球各地有关公元前第Ⅲ千纪中晚期的古环境研究成果,从中可归纳出一些要点。譬如,公元前第Ⅲ千纪全球性环境转折事件的关键时间节点主要有两个,第一个发生于2500BC-2300 BC之间的某个年代,当时全球海平面达到中全新世高点,比目前海平面高出约2米-3米,海侵发生;但在此之后气候转向,海退和海侵交替发生。第二个时间节点发生于2000BC-1800 BC之间,此时中全新世高海面结束,全球很多湖泊的水位不断下降,出现低水位甚至干涸、咸化,河床多以下切为主,气候转向干凉,这一过程至少持续了大约二三百年时间。

地学界最新研究成果,一般认为此次全球性气候变迁与4.2ka(或4200)气候事件有关。石灰岩洞穴石笋氧同位素分析结果表明,该事件在南亚季风区始于2350BC;而在东亚中国季风区则更早开始,更晚结束:贵州荔波董哥洞的记录显示此事件始于4418aB.P.,结束于3951aB.P.(即约2450BC-2000 BC)。该事件涉及海洋与大气环流模式的重大重组,对西风带、印度夏季风和东亚夏季风造成干扰。其对北半球中低纬度季风区影响强烈,普遍可观察到干旱化迹象。如北非撒哈拉地区变得更加干旱而完全沙漠化;赤道附近中全新世的非洲林区因降雨减少而退化。对中欧、北欧等中高纬度特别是非季风区、内陆区的影响却正好相反,此时冰川发育,进入相对湿润时期。

依据4.2ka气候异常事件对人类文明以及人口发达的社会发展所造成的重大震动,可以将公元前第III千纪至公元前第II千纪早期划分出三个不同的阶段:

第一阶段,4.2ka事件之前,即大约2450BC-2350BC之前(各地进入4.2ka事件的先后略有差异)。此时全球中低纬地区经历了一个长达数千年的、总体来说温暖而湿润的时期,这也是全新世人类生活最适宜的时期,世界各地先后迎来了新石器文化大暴发以及青铜文明萌生或加速发展的荣景,包括中国长江中游原生文明均兴起于这一时期。在此阶段的后期,升高的海平面以及大量降雨给各地初生的文明古国普遍带来一些挑战,留下了早期洪水的记忆。

第二阶段,即4.2ka气候事件发生期间。各地进入4.2ka事件的先后略有差异,最早者如东亚可能早到大约2450BC或略晚开始;南亚则晚约一百年,结束时间约为2000BC前后。当此期间,原本不断温暖湿润化的气候快速进入一个波动频繁的不稳定时期。此期海平面波动,海侵和海退交替发生。干旱或洪水等极端异常事件频发,同时社会震荡、转折、迁移、重组或崩溃,波及包括美索不达米亚、埃及、南亚次大陆、西班牙、希腊等在内的所有北半球中低纬度古文明或复杂社会。这些地区普遍进入一个原有社会文化发展格局突变,各种势力快速崛起或衰落,社会竞争加剧而不断发生规模化重组的历史新阶段。

我们可以看到此期人们通常的应对方式,包括但不限于以迁徙的方式开拓新的生活空间,进而加速族群移动、竞争与社会整合;或建立权力更为集中的政体以增强快速反应与适应能力。譬如,此时各原生文明古国普遍进入新的历史阶段,如大约在2300BC,两河流域阿卡德王国建立,取代了此前虽紧密互动但仍分散独立的城邦与神庙政体,开启了在整个美索不达米亚地区建立统一国家的先例;但严重的干旱,以及内乱纷扰和外敌入侵又使阿卡德王国大约于公元前22世纪中期崩溃;后发生的事件如前文所述,先后经历了山地蛮族人入侵,以及乌尔第三王朝苏美尔文明复兴等事件。

第三阶段大约开始于2050BC-1850BC(具体始年存在地区差异),至1650BC前后逐渐结束。此期气候全面转向干凉方向发展。由于气候过于干旱与寒冷,很多地区文化进入一个相对沉寂的时期。

地学界最新研究成果表明,中国亦为4.2ka气候事件响应地之一,该事件是促使中国上古文化与文明的发展历程发生重大转向的关键因素之一;同时也认可,在此事件之前中国南北各地普遍存在一个温暖适宜期,此事件之后进入干冷时期,即第一和第三阶段与前述世界背景相同,争议主要表现在4.2ka气候事件在中国各地的具体表现方式。

谭亮成、安芷生、蔡演军等人通过比较石笋、泥炭、湖泊等高分辨率研究结果,认为4.2ka气候事件造成了中国除新疆地区之外降水的普遍减少。刘浴辉、孙霞、郭彩青等则认为,这一事件在中国的总体表现为干旱且伴随部分地区降温;具体而言,中国北部大范围持续性的干旱,南部持续干旱、局部频繁洪涝、气候剧烈频繁波动。一些研究者认为此次气候事件使夏季风减弱并致降雨减少。但是,吴文祥、刘东生却指出,在4.2ka气候事件中,夏季风减弱一方面导致华北干旱,同时也使锋面长期徘徊于长江流域,反而大大增加了该区降雨,使长江流域更易暴发洪涝灾害,驱使湖群扩张。朱诚、吴立、李兰等人也观察这一时期长江流域的多次洪水。但是,夏正楷和杨晓燕等亦指出,华北地区在此事件前后也多见洪水事件。

上述研究表面上有出入,实际上只不过是由于取样、年代尺度以及环境代用指标的差异导致。若加以整合则可以发现,虽然4.2ka气候事件从发生到此后数百年时间内,整体趋势是干凉化,但若以2000BC年为界细分之,则可知前后两个阶段呈现出不同的特点。2000BC年以后,冷干化趋势已形成并在各地普遍可见。在此之前, 2450BC -2000BC年间(即前文所述第二阶段),中国南北气候都呈现出不稳定、紊乱波动等异常特征,旱涝交替,寒热易换。譬如,商志文、田立柱、范昌福等人对渤海湾相关剖面的研究,就观察到在此期间的一次冷干和温湿波动。在此情况下,正如吴文祥、朱诚、吴立和夏正楷等所观察到的那样,大旱与大涝在南北方所在皆有,只是长江流域更严重一些。

对大部分地区的人而言,其实面对的最主要挑战是如何对环境的波动做出快速调整和适应。这种转型与调整,小型社会远比大型社会更具灵活性。所以,我们可以观察到当时社会组织化程度最高的长江中游石家河社会陷入低潮,长江下游良渚社会走向崩溃;反而是华北地区、河湟地区和长城地带那些原本分散的小群体社会却在短期内勃兴勃灭,快速兴起且呈现网络化、中心化的趋势。

从文献可观察到,鲧、尧和舜时期的洪水,是一个水位长期持续升高的事件。也就是说,鲧、尧、舜的故事应代表公元前第Ⅲ千纪早中期的时代。在这种背景下,鲧用筑城堤的传统方法来治水,必然失败。

文献所表达三苗时期气候异常现象,恰与4.2ka事件即上文第二阶段相当吻合。按照前文分析,大禹时代的自然环境恰处于第二、三阶段交接之际,即从大幅波动初步转向干凉化的时候。所以,大禹打败三苗和建立新王室,是他作为历史英雄的功勋;但至于治水成功不再暴发,固然有其自身艰辛努力为基础,同时也恰好涉及他的好运气。吴文祥先生结合大禹治水的年代和当时的气候背景,指出大禹之所以能够治水成功,主要得益于当时气候转向偏干,洪灾减轻之故。不过,在经仔细比对湖北和尚洞、陕西祥龙洞等处石笋氧同位素曲线后,谢孟龙发现在2000BC前后,曾出现过一次湿润降水事件,其年代大体与大禹治水传说的时代相当。

总而言之,从尧至禹的时代背景和古气候背景,都能够证明,文献所载尧、舜、鲧、禹的治水纪录,虽然包含有很多传说者和纪录者的神奇想象和重构,但这些故事背后均有基于具体时代的历史素地。深入了解所处时代的社会背景,无疑亦有助于辨析和厘清大禹治水故事的真相。

四、大禹时代的社会历史背景

在辨析大禹治水传说背后的史实时,需要思考一个根本的问题:大禹治水是发生于全中国还是只发生于某个区域的故事?从一般经验判断,很难想象四千年前有包括大中国的统一的治水活动,或者有包括全中国的第一朝代,但是学界还是不断有讨论大禹在全中国治水的声音,其中影响最大的是大禹治水遍及九州的说法。

“九州说”在流传过程中,其具体名称和范围时有变化,其中对后世影响最大的是《尚书·禹贡》。在这篇托名为大禹所作且记录其重整山河的治水行状的著名经典中,开篇即言:“禹别九州,随山浚川,任土作贡。禹敷土, 随山刊木,奠高山大川。”其将天下划分为冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍九州,并载各州山川河流、田土物产、导水纳贡等,最后“东渐于海,西被于流沙,朔南暨声教讫于四海。禹锡玄圭,告厥成功。”

作为经书,二千多年来《禹贡》被尊奉为“万世不易之书”“古今地理志之祖”;其所描绘的“九州”空间观念,对后世政治与文化产生重大影响。比如,太史公在《史记·夏本纪》中,就以《禹贡》九州为蓝图描述大禹治水事迹。在两汉政治实践中,依循经典而将天下划分为不同的州,且以不同经典中有关九州的名称作为州名命名的依据,初步完成了“九州”从上古地理蓝图,变身为现实政治区划的转变;顺带也将禹行九州且治水遍天下的传说做实,让后人深信不疑,二千多年来鲜有人挑战其说。后世在述及大禹治水地理范围时,多以“九州”论之,又因对“九州”的不同认识而相争。这一问题实际上涵盖两个问题:一是九州概念是否在夏时代就有;二是若有,当时九州所涵盖的空间如何。

胡阿祥指出西周时出现的“禹迹”概念和春秋时出现的“九州”概念,皆是指称全国的古老名称,经历了由虚入实的转换。其谓:“禹治平水土,俾民宅居;九是虚指的极数,在地理上后来多谓八方加中央,于是禹迹、九州就成了全国的代称。分析禹迹、九州这两个名号,‘迹’指足迹所至的范围;‘州’本指水中陆地,演变成九个大行政区域。也就是说,‘迹’ ‘州’两字是通名,与‘禹’‘九’这两个专名,构成了指称全国的专有名词;事实也正是如此,与禹迹、九州相关的指称全国的古老名号,不下二三十种。”“比如禹迹的孪生兄弟有禹甸、禹域、禹服;九州的孪生兄弟更多,有九有、九囿、九围、九土、九原、九牧、九伯、九服、九畿、九共、九域、九方、九垓、九区、九野、九壤、九宇、九县、九廛、九夏,等等。”

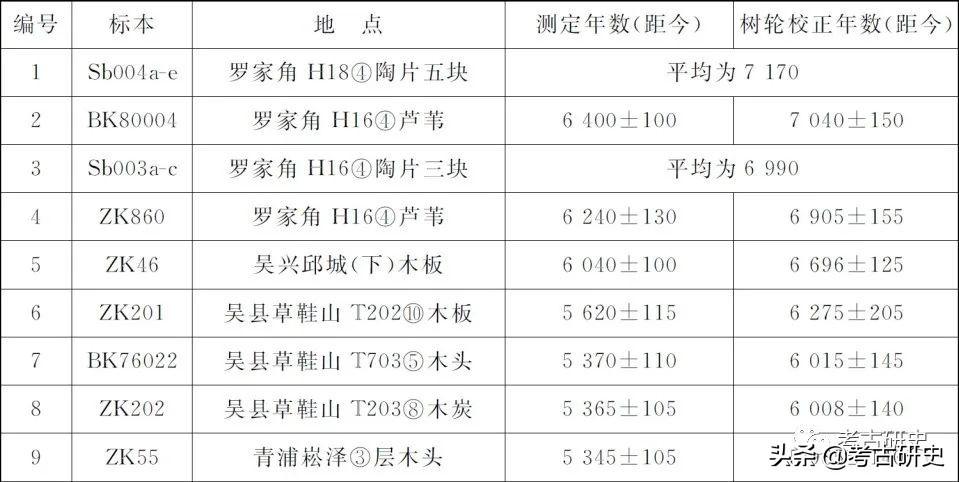

笔者认为“九州”这类空间和领土概念有更古老的源头。诚如胡阿祥所指出,“九州”的九之数源于中央与八方。八方的观念在新石器时代早中期长江中游澧阳-洞庭平原的稻作农耕社会就已出现。根据考古资料,造型四方观念的图像在澧阳平原新石器早期彭头山文化(距今约10000-7800年)即已出现;而造型八方观念的八角星图始见于洞庭地区皂市下层文化之华容坟山堡遗址(绝对年代大约为距今7600年)。代表中央加八方的“九”之数,也成为古人认知、定义与构建其生活空间范围的概念图式。

随着农耕文明“疆域”观念逐渐成形,需要通过疆域来表达和界定自我的空间范畴。在此情况下,作为表征社会共同体空间意象的“九州”一类指称,被用于表达古人认知并生活于其中的社会或国家的最大范围,或成为实际的行政区划与管理手段。就此而言,成熟的“九州”观念,还包含有“领土”概念,涉及国家文明的产生。

中央与八方之时空意像图式从长江中游萌生和出发后,到了新石器晚期已广泛传播于长江流域,之后又传播到更大的地域范围。又由于“九州”作为一种空间认知图式,完全可以在相同的图式里描画不同的风景,反映不同的视角;再加上农耕中国始终盛行以自我为“中心”的空间政治观念;因此,在不同历史主体,在不同时代、地域、语境与说话人的心目中,是可以有完全不同的九州观念的。其所涵括的空间也会视情境而或大或小。所以,不同文献对九州的讨论,显然蕴含着不同的地域视角或时代意识。如吴修安指出,《尚书·禹贡》《周礼·职方》《尔雅·释地》和《吕氏春秋·有始览》在论及九州时,形成四种各有差异的版本,是时人为了因应战国中晚期新政治形势下各自做出的修订;也反映出创作者地域视角的不同,特别是东、西视野的差距。《禹贡》详于西北,及其独有梁州,显示其作者立足于西方的地理视野;而后三者强调北方及皆缺梁州,则出自东方学者的地理视野。笔者认为,此问题还需要进一步研究。至于《淮南子》九州和上博简《容成氏》九州,此二者应是代表了楚人的视角,不过二者所定的中心位置应该并不相同。

虽然传世典籍将平定九州归功于禹,但这并不意味着九州时空意像图式的发明,是大禹的贡献,之前帝舜十二州也是类似的空间安排。大禹的贡献在于治水、勘乱三苗后重新平定国家领土和重新划分九州结构,恢复农耕社会的基本秩序。换言之,禹平定九州,以及禹和启建立夏国的事件,并不牵涉到文明起源,而只是在原有文明的基础上重新建构新的国家。

如果回到四千年以前,大禹平定国土的“九州”之地点究竟在哪里?空间有多大?为何今人会认为战国秦汉时代人在讨论禹行九州时,大多将其夸张到大中国的范围?这是因为人们从经学传统阅读《禹贡》时,以为其记载最详尽,范围亦最大。《禹贡》九州包括今18省,从冀州开始,先导黄河中下游,继导黄河上游,然后导淮,再导江水,奠定九州。而其他文献,如《孟子》《墨子》等,在治水范围的描述上或略广,或略窄,但在经籍的描述,或在经学传统的理解中,亦多有夸张之处。

在经学界被视为最具权威性的《禹贡》,实际上只能反映该文本定型时代的“九州”空间观。关于《禹贡》的成书年代,各家多有争论,以顾颉刚战国成书说为主流。邵望平曾以考古区系论研究成果直指《禹贡》蓝本成于商周时期,是商周史官对于夏代的追记,但陈立柱指邵氏的论证多有牵强附会与主观臆断之处,难以成论。但重点是,现有经典《禹贡》版本以及相关经学诠释都源自汉代以后。其他所留下来的有相关记载的文献所形成的年代,皆处于大一统帝国出现前后不久的战国秦汉时代,这是一个人们生活范围和空间视野空前扩大的时代,所以其建构的九州空间范围也空前地广大。所以,徐旭生认为,“禹平水土遍及九州的说法是后人把实在的历史逐渐扩大而成的”。然而两千年以来,一些历史学家还是遵从将大一统九州视为夏王国领土的教条,同时也认为大禹在中国各地治水;或有学者认为大禹治水范围不可能这么大,所以建议仅限于“九州”之一隅,以此把治水以平定领土的传说与把国家领土分为九州的看法分开。换言之,这两种观点其实都认同大禹的九州是包括大中国范围在内的。

笔者认为虽然禹平定九州传说的背后可能隐藏着史实的种子,但并不意味着要承认后世经籍所录的一切。在鉴别和理解不同时代所涉及的各种“九州”说之前,考察其所形成的时代与说话人所处情境是极重要的,说话人总是以自己所生活世界的知识和观念去附会、诠释和理解传说的内容。

考古和历史研究皆表明,与后世大型国家相比,大禹时代国家的规模与文明的空间范围都不会很大,不用说小于秦汉帝国,甚至远远不如春秋战国时代国家的规模。对此,文献也隐约有所表达。如《左传·哀公七年》有言:“禹合诸侯于涂山,执玉帛者万国。” 《尚书·皋陶谟》这样描述大禹时代:“……烝民乃粒,万邦作乂”;《战国策·齐策四》云:“古大禹之时,诸侯万国”;《吕氏春秋·用民则》曰:“当禹之时,天下万国”;《后汉书·郡国志》称:“逮汤受命,其能存者三千余国。……周克商, 制五等之封,凡千七百七十三国。……春秋时尚有千二百国。……至于战国,存者十余。”虽然这些国家数字难言为实,不过确也表明,早期国家数量确实非常多,单个国家的范围也不太可能很大;越到后期国家数量越少,国家规模变大,直至秦汉统一。在这种情况下,没有任何理由认为大禹所领导的国家领土包括现在的大中国。

或许会有人争辩,虽然大禹的国家没有那么大,但在那个时代可以通过所谓“部落”或国家结盟的方式,做盟主或大首领而影响全中国广大地区。问题是结盟的社会也是因为彼此间存在共同的文化或利益基础,彼此间有密切联系,需要互相合作而结合在一起,形成社会共同体。目前在考古上看不到这样的社会共同体存在。

此外,我们还可以从另外一个角度来思考,在万邦林立、并无管理广大中国范围的社会组织体系的情况下,大禹这样一个历史英雄,在当时的条件下,是否具备通过长途旅行而跨越不同生态区和文化区的能力?答案也是否定的。今人生活在全球化时代,交通和资讯发达,长途旅行已是家常便饭,难以想象在新石器时代和青铜时代早期长途旅行的重重困难。气候和水土不服而产生的适应困难、食物补给和旅行住宿的困难、地方社群对陌生旅人和外来闯入者的敌意,所在皆有,不一而足。在大禹时代,存在几种不同的生活方式,其中如低地农民在平原地区开发集约农业,过着完全定居的生活而很少外出活动,日常生活空间范围是比较小的。另外如像类似于三苗这样的山地猎民过着游动或半定居的狩猎采集生活,也许发展少量农业,总体来说,他们的生活空间范围要比农民大得多;饶是如此,猎人社会的迁移也会受到生态环境的制约。所以,在当时的社会互动体系中,平原农民扮演文化创造者的角色而山地猎人扮演文化传播者的角色。

大禹无疑属于农耕文明的历史英雄。所以,很难想象他们会千里迢迢跑来跑去,能够在黄河、淮河、长江流域的广袤大地上纵横穿越数千里,调动不同地区的人力和物力来治水。依当时的技术条件与社会组织能力,都不支持这种看法。如果只是在国家的某个很小区域治水,则无法理解为什么这件事情在文化记忆中那么神格化。被神格化的事情肯定是全国大事,大概涉及全国领土亦不为夸张。所以,无论是治水遍及中国九州说,还是只在九州一隅之说,实际上都是不符合实情的历史想象。

从治水工程是一项社会事业来评估,大禹治水之事显然只能发生于某个社会共同体内部,也只有在共同体内部才可以进行社会动员、组织与协调,并且是该社会所共同经历的大事件。考虑到当时的历史背景,任何国家或社会共同体的地理范围,都不可能包含有整个大中国。所以,大禹治水的范围应该且只可能局限在一个相对独立的自然和文化区域内。

谢维扬指出,大禹时代确实存在很多相对独立的小型地方性政治实体,但并不等于说这些小型政治实体对中国历史进程具有同等的作用或贡献;当时应该已经出现极少数具有超强地位的政治实体,其对外具有较大的影响力。其说可从。考虑到大禹治水事件在中国历史上留下的深刻烙印,这种事只可能发生在具有这种超强地位的国家中。这也意味着相较于同时代一般社会和国家规模,这样的政体或国家应该已经包括了一个空前大的范围,发展出了空前复杂的社会组织体系。

总之,在思考禹行九州之类问题时不宜采用由后世人所解读的、自汉代以来不断编修的传世文献;切忌以大一统中国的广大空间来想象或描绘大禹治水的地图。那些企图以《禹贡》或《史记·夏本纪》等后世文献所描绘的地理蓝图,以按图索骥的方式直接讨论大禹治水空间范围和地望的种种论说,虽多如牛毛,但并不值得认真对待。

如果参考未经过大一统正统化修编过的上博《容成氏》楚竹书,该出土文献有记载禹治水而平定九州之事,然而其所描述的空间范围与经学传统中的理解有明显差异,也并没有大一统那么大。这似乎是以当时楚国领土所描述的夏王国的九州,其中央区位于江汉地区。当然,在《容成氏》对于夏国九州的空间描述,虽然提供了很重要的研究角度,但却也不能将之当作关键史料,来讨论大禹治水的地域范围。第一,这是因为考证楚简上的地名,并不能得出精确的结论;第二,因为这只是战国时期楚国的领土观,而不是夏王国的领土。

五、结语

总之,依照极罕见的五星会聚天文现象可知,大禹成功治水并建立夏王国大体发生于公元前1953年前后,即公元前第二千纪初期; 在此之前还曾有过尧舜和三苗的统治。对照古气候学的最新成果可知,文献描述的尧舜统治和鲧治水的年代大约发生于公元前第三千纪早中期。这时气候温暖湿润,海侵发生,整体水位升高而使鲧筑堤挡水的方法失败。此后发生了4.2ka气候事件(约2450BC-2000BC),其间气候波动逐渐增加,或早或晚地给当时的复杂化社会带来挑战,同时在一些人口密度高的地区加速群体之间的冲突。此时大禹所在农耕社会的统治权被来自山地游猎族群的三苗集团攫取,后者给当时的农耕文明带来了很大的损耗,田地荒芜,水利失修。惟因有三苗统治的对比,而使大禹打败三苗且治水成功,在后人眼中变成丰功伟绩,大禹也因此而成为历史上的大英雄。

此外,治水不但需要经验和技术,更是一项社会工程,只有在社会共同体内部才可以进行社会动员、组织与协调,并且从大禹治水在历史上所留下的深刻印记来看,这是该社会所共同经历的大事件。考古和历史研究皆表明,大禹时代虽然有可能已出现少数具有超强地位的政治实体,对外具有较大的影响力;但总体来说,其时大小政体林立。就当时条件而言,大禹这样一个历史英雄,不太可能频繁跨越不同生态区和文化区,到处去治水。大禹治水的范围应该且只可能局限在一个相对独立的自然和文化区域内。后世所谓禹行九州,将九州放大到大半个中国范围的观念,只不过是反映了战国秦汉大型国家已然建立的时代,人们对于早期历史空间的投射与想象。若细究九州观念的源头,这种中央加上八方的空间认知图式源起于长江中游新石器时代早中期低地农耕社会,而后被广泛传播,在文明起源和国家化时代成为一种较为普遍的空间认知与区划模式,最后在汉代变成政治实践,从而实现了从蓝图到实际区划的转变。

原文载于《广西民族大学学报》(哲学社会科学版)2021年第1期,引用请据原文并注明出处。为阅读方便,注释从略,请以正式出版刊物为准。

- 0000

- 0001

- 0002

- 0000

- 0000