张光直:裴文中先生与我

我只见过裴文中先生一次,但是裴先生对我一生的影响很大。

我读中国考古学的启蒙当是裴文中先生著作的《中国史前时期之研究》(上海:商务印书馆,1948年)。这本书出版那年,我在台湾台北建国中学高中三年级读书。那时台北和上海还交往得恨热闹,上海商务印书馆出的书,在台北重庆南路和衡阳街的几家书店里多可买得到。裴先生这本书我记得是在上面讲的那两条街交汇点的一家东方书店买的。

用今天的标准来看,裴先生这本书的历史价值还是很高的。它是中国考古学史上第一本用现代考古学的眼光所作的中国史前史的综合叙述,读者从这本书里面可以读到很详细的对周口店第一地点和曾经在那里居住谋生的“北京人”的第一手的描写及河套旧石器时代晚期的石器和新石器时代华北的仰韶文化和龙山文化等。这个文化系列代表四十年代中国考古学者的得意杰作,要等到五十年代的晚期才被基本性地修订。这本书里面还第一次讨论山东的“龙山文化”和由辽东半岛的羊头洼和浙江的良渚所代表的“龙山式文化”之间的关系。后来在五十年代末期我所提出来“龙山形成期”或“类龙山文化”(LongshanoidCultures)的概念,有很大的一部份是受了裴先生的启示的产物。

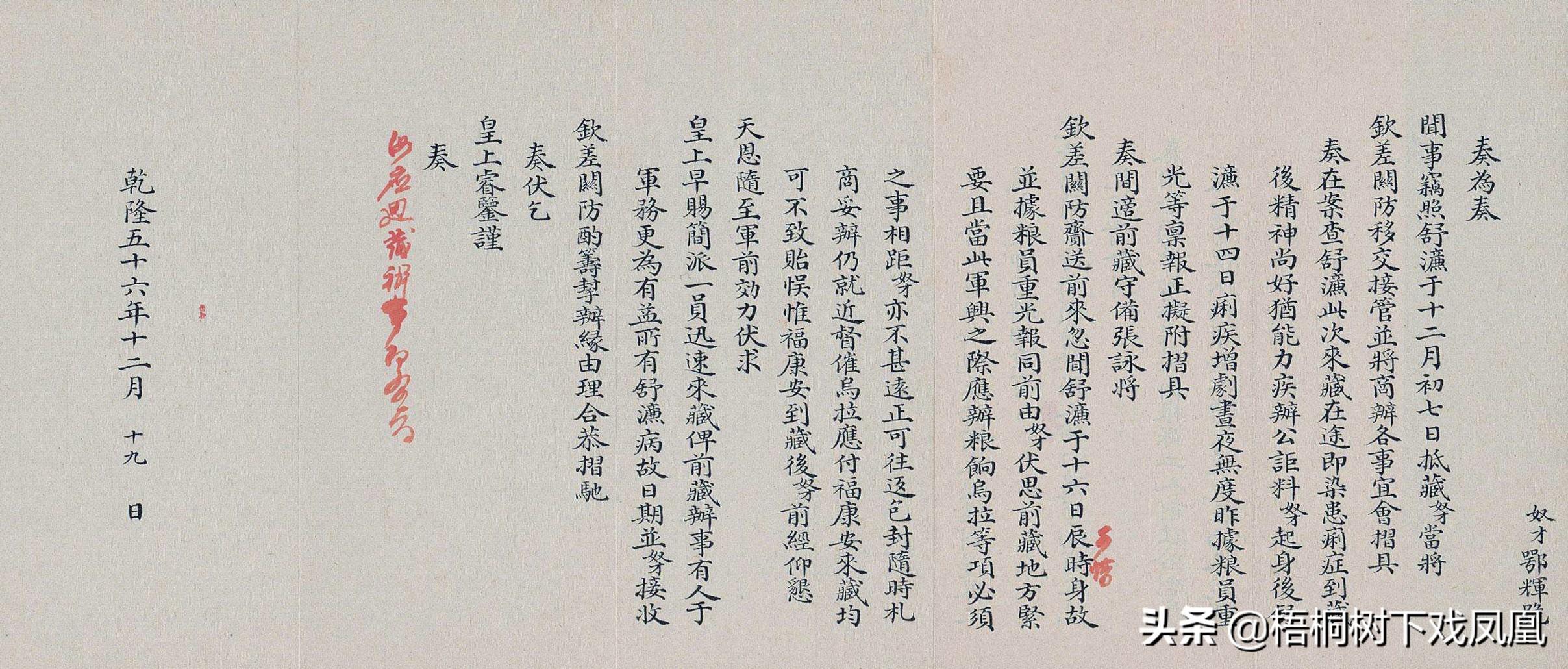

裴先生这本书,还详细地描述了北京人化石发现和遗失的经过。后来讲这批材料的遗失和找寻的书刊和论文还有很多,但并没有增加真正新的消息。值得知道的裴先生都说了。在这本书里,裴先生并没有对于其它在周口店和协和医院合作的外国人表示不满。很多年以后,在1982年,也就是这本书出版34年之后,夏鼐先生访哈佛大学时,在我家里跟我详说裴先生对他在1927年亲手发现、发掘的第一地点猿人头骨自发现的第二天交给步达生教授以后再也看不到了这件事,终生抱憾,认为这可以说是帝国主义侵略中国在考古人类学上最赤裸裸的表现。夏先生跟我说这事,是解释他为什么准许外国学者到中国去作考古工作,也就是为什么他坚决反对我和四川大学在那年协议的合作考古计划。(这件事的前前后后,我以后在《夏鼐先生与我》这篇随笔中再详述。)

我第一次(也是最后一次)见到裴先生的场合是裴先生在三十年代在外国学者面前不能抬头这种背景之下,是个充满象征性的场合。那是在1975年我作为美国古人类学考察团的一员到中国科学院古脊椎动物与古人类研究所去参观。那年还是文革的后期,杨钟健和裴文中这两位老先生都还健在,都参加了我们的聚会。杨先生非常健谈,问我学什么的,并且嫌我这名字不好,怕我在社会上要吃亏,一定要替我取一个号,叫曲之。裴先生则在一套笔挺的呢中山装里面,很少说话。我第一次看到这位我从小崇拜的裴文中,很是紧张,一时想不出要问他什么,结果一句话也没跟他说,把这唯一的机会错过了。

后来大家坐下,传观解放以来,尤其是“文革”以来,新发现的人类化石。传观之前,作英语翻译的科技协会的钱皓同志代主人宣布,这些化石材料不准测量。当马坝头骨传入我的哈佛大学教师豪威尔教授手中时,他老先生因为耳聋(真聋),没有听见钱同志的警告,不由自主地拿起测量规开始测量,大家知道他是耳聋不知道,都笑了起来。主人也笑,当钱同志就走到豪威尔教授的身旁,轻轻地在他耳边告诉他不准测量,豪威尔这位老先生像小孩子偷糖被捉似的很不好意思的样子,把测量规收起来。我当时看了这一景,心里所想的是,现在国家强了,外国学者到中国来研究化石而不给中国学者看的时代已经一去不返了。中国学者吴汝康和吴新智两先生当时是主持这项研究的。这种情形,对一个像我这样在过去见过帝国主义凌人之气的人,应该是很满足的。但是在今天的世界,帝国主义的文化侵略已经到处行不通了。西方学者的道德观念已经完全改变了,而国际上的合作是全世界考古学、古人类学的必要战略了。可是那时中国的统治者四人帮还在追求背后昨日的足迹。这次访问后再也没有机缘见到裴先生,也没有机缘将世界古人类学的新局面向裴先生介绍一下,这是一件很大的憾事。

1982年的10月,我收到夏鼐先生五日的来信,信里说:“我一下飞机,安志敏先生来机场迎接,便告诉我裴文中先生已于9月18日逝世的消息。(享年七十九岁)。追悼会也已于当日(28日)上午开过了。裴先生近年身体欠健,我离京前一个多月曾偕安志敏先生去探视过他,还戏说为他明年八十寿辰做寿,想不到病情恶化,遂行逝世。现在附上安志敏先生所写的一篇传略。……(人民日报)10月5日有一篇追悼会的报导,现在一并附上,以供参考。可否请以英文写一篇ObituaryNctice或Memoir,在国外的学术刊物上发表。前次赠送给您有他的签名的三人照相(裴、安、夏),是我们三人最后一次的合影。……睹影伤怀,追忆自1934年结识以来,将近半世纪,和他接触中,聆教获益之处甚多。一旦哲人其萎,不胜人琴之感也。”

在1984年3月出版的《美国人类学者》里面,就有我写的一篇纪念裴先生的短文,我现在将它翻译在下面:

“当裴文中先生在1982年9月18日以七十九岁高龄逝世于北京,中国损失了他的旧石器时代考古学之父,而全世界损失了从事北京人的发掘与发现的先驱古生物学者中的最后一员。”

“裴文中这个名字将永久与周口店连辍起来。1928年,他在北京大学地质系毕业后的第二年,裴先生就在周口店开始他在那的长久事业。在《周口店洞穴层采掘记》(北平中国地质调查所出版,1934)里面,他自己承认,当他开始在这个遗址——最初是安特生在1922年所发现的,而中国地质调查所在1927年在这里开始有系统性的发掘工作的时候,他对于哺乳动物化石知道的很少。但是他学得很快,先从杨钟健与步达生,后从德日进。到了1929年地质调查所下面成立了一个新生代研究室,专做周口店洞穴的探查时,裴文中被任命为发掘这些洞穴的田野工作主任。就在那年的12月2日裴先生发现了第一个北京人颅骨。引裴先生自己的话:

“‘下午四时余,竟自发现了猿人头骨。我的运气真好!猿人头骨一半在松土中,一半在硬土中,那时天色已晚,若加细工作起来,我怕到晚上也掘不出来。其实他已经在山中过了不知几千百万日夜,并不在乎多过一夜;但是我不放心,脑筋中不知辗转了多少次,结果决定取出来,用撬棍撬出。’(《周口店洞穴层采掘记》,北平地质调查所地质专刊,乙种七号,1934年,39—40页。)”

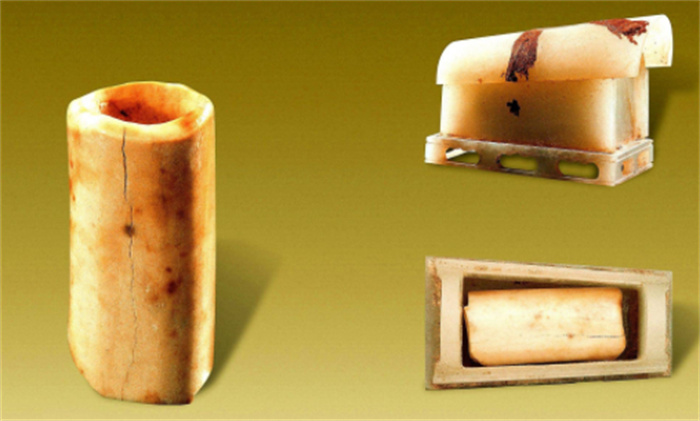

“这里所说的头骨,我们现在知道是从1929到1937年自周口店第一地点发现的七个头骨的第一个。1937年,中日战争爆发,地质调查所迁往后方,但是裴文中先生留了下来看管遗址和新生代研究室。到了1941年11月初,那时在重庆的地质调查所所长翁文灏和美国大使达成协议,在存放北京人化石的协和医院中裴先生的美国同事们,便将北京人的化石‘装箱,共装两个白木箱。箱内套有小箱,小箱内是用棉花包好的中国猿人标本。山顶洞的人类化石,也一同装在这两个箱之中。箱上没有字,只有AB两个记号。约在11月底,博文将这两个箱子送到美国大使馆中,预备由美国驻平陆战队带到美国去。’(重庆《大公报》,1945年12月2日)。在这不久之后,这批化石便在珍珠港事变以后的混乱局面之下失踪了,从此不见踪景。”

“虽然由于他所担任的田野工作主任的角色,裴文中的名字和声誉是与北京人的化石不可磨灭地连接在一起的了,但他在学术上的贡献却并不是在这些人类化石的研究上;这些化石都交给了步达生和魏敦瑞。裴先生曾经带着失望的口气说过他一旦将他从洞穴堆积里面找到的这些价值连城的化石交给西方的科学家以后,他自己就不能再研究它们了。于是他便将他的注意力转向因为大灯照在人类化石上面而被忽视的石器上去。最初,这个遗址是用古生物学的方式挖的,对北京人的文化未加注意。在1931年,裴文中是对从洞穴堆积里面翻出来的石英片、烧过的兽骨、和烧火的地方付以郑重注意的第一个人,也是头一个发表这批新发现的旧石器时代资料的。在1935年,裴先生去巴黎向布日耶长老学旧石器时代考古学。在他于1937年从巴黎大学拿了一个博士学位以后,他就回到中国,到周口店去继续他的考古工作。”

“裴文中先生在三十年代和四十年代的工作,并非限于周口店以内。在1933年他到仰韶村采集了一批器物;这就是十多年以前安特生发现第一个中国新石器时代文化的地方。在1935年,裴先生又研究了广西石灰岩洞穴中的文化堆积,从而主张在中国的西南部有过一个中石器时代阶段。这个中石器时代的概念,当裴先生在1943年调查了满洲的扎赉诺尔遗址之后,得到进一步的支持。在1947与1948年,裴先生在甘肃成百的新石器时代遗址作了广泛的考古调查。

裴先生在中国考古学里广泛的兴趣和他对中国考古学的贡献,有上海商务印书馆在1948年出版的《中国史前时期之研究》一书可以为证。这本书是第一本用中文写的中国史前史的综合,因此在中国国内起了很大的影响。它也是我所读的第一本关于中国考古学的书,而它对我后来作为一个考古学者的决定也有相当大的影响。”

“从裴先生所写有关他在战后去甘肃的工作的文章,可以很清楚地看出,作为一个在国民党政府里找不到任何的支持与兴趣的考古学者,他对这个政权已经不再作任何幻想,甚至对它起了很大的反感。他开始将他在考古学的希望寄托在当时已经在政治上和军事上日渐强大的共产党的身上。他曾说过,以甘肃的考古蕴藏为例,仅甘肃一省就需数十个考古学者数十年的工作!在梦里面他幻想着一个规模庞大齐全的甘肃考古队,在好几个大学里有考古系,还有一个中国考古学会。这点想法不能说是不合理的,但在当时是全无可能的。在1949年中华人民共和国在北京成立时,裴先生就没有去台湾而留在他的燕京大学的教职上。不久他便到中国科学院古脊椎动物与古人类研究所工作,一直到1982年他逝世为止。在过去的三十三年里面,裴先生是对中国考古学在这段时间里取得迅速的进展和惊人的成就贡献最大的两三个人中的一个。他和他的同事贾兰坡先生是今天中国所有的旧石器时代的考古学者的老师。他自己,尤其是在五十年代,主持了许多中国新发现的重要旧石器时代遗址的发掘。他还是从1950到1955年北京设立的文物工作者短期训练班的主任;这个训练班是组织来培训当时地方上考古文物工作者的,这些人后来都成为中国各省文物管理工作的领导人物。他在1947年的一些梦想,今天都成为现实,而裴文中先生自己就是将他的梦想变成现实的主要推动者之一。中国应该感谢他,全世界也应感谢他。”

把上面这篇悼念裴文中先生的旧文翻译完了之后,禁不住要想,假如裴先生还在,他会对今天他在梦中还在思想的甘肃的彩陶瓮罐,更不必谈各省其它裴先生在1948年的梦里都万想不到的精美绝伦的古代文物的大量盗掘和走私出口作何感想?

来源:《中国文物报》

- 0000

- 0000

- 0001

- 0000

- 0000