朱雪菲:关于河姆渡文化两种造型模式的讨论

考古学界对于探讨河姆渡文化中各类艺术形象的兴致的高峰出现在21世纪前后①。那些耳熟能详的意象,如“双鸟朝阳”“鱼藻纹”“猪纹”“稻穗纹”“五叶纹”等,从名称就反映出图案的生动程度已至表情达意的地步。较之很多只能用“圆点”“三角”“弧线”等几何图形来描述的图案而言,河姆渡文化的艺术形象在进行考古学阐释的时候有其天然的优势。但在高峰过后,论述数量骤减,观点更新也变得迟缓。原因大致有三:第一,河姆渡文化新材料的发表较少且不及时;第二,21世纪以来东南地区史前考古学研究重心向良渚文化转移;第三,对于原始艺术,仍缺乏研究视角。对于第一、二点原因,只要想做弥补,就很容易解决。但第三点原因,却是史前考古的一大瓶颈。无论是在历史典籍中翻找神话传说的痕迹与证据,还是在人类学的田野上寻访活着的对比史料,所得到的终是无法验证的假说。当所有的讨论找不到终点,热情逐渐消退是极其自然的。不过,这丝毫不影响河姆渡文化在讨论我国史前艺术与原始信仰的问题上,始终占有一席之地。本文试图再次对河姆渡文化艺术形象进行考古学阐释,选择从形式本身入手,寻找其中相对固定的造型规律。目的在于从直观可见的形式中归纳出不断重复出现的造型模式,进而以象征意义经过不断重复而得到强化的造型模式为基础,进行类比研究,回归对河姆渡文化艺术形象的解读。

一 “

”形曲线模式

1.蝶形器所反映的“

”形曲线模式

针对上述第三点原因,如果不纠缠于“双鸟朝阳”还是“双鸟舁日”,“鱼藻”还是“鸟禾”这类问题的话,其实,还是有其他观察角度的。不妨先从“蝶形器”着手。其名称是个考古学上约定俗成的叫法,“蝶形”只是以形状名而不表意,并且学界也普遍认同“蝶形器”造型的意象是鸟。蝶形器是河姆渡文化的特有之物,至少从现在的考古发现来看,仅见于河姆渡文化。不似良渚玉琮,除了有繁缛的神徽刻纹外,还有出土情境为凭,可以分析得出玉琮之于良渚文化至关重要的意义。而河姆渡的蝶形器,没有相对独立且完整的出土情境,也没有可成定论的功能与用法,但是,仅凭在单纯的考古学文化中频繁出现这一情况,也已足够证明,对于河姆渡先民而言,它的意义无可替代。

蝶形器有材质的不同,也有造型的差异。因材质不同而造成的不同尺寸、不同质量的蝶形器,应是由使用场合、使用者、使用对象的差异所决定的。但是,由于蝶形器背面的凹槽显示出的组装方式是统一的,即便有不同的使用方式,其彰显的意义也应是统一的。蝶形器的功能仍是学界的一项疑问,从目前掌握的资料来看,如果推测与类比的手段难以将认识向前推进的话,不如退而从跨材质的造型差异上重新理解这类器物。

涵盖石、木、骨等不同材质的蝶形器标本,其中较完好者如:河姆渡T242④A:106、T224③B:82、T233④A:102、T17④:37、T17④:91、T226③B:79、T18③:14②,田螺山T406⑧:14、T303⑦:39等③,基本可以囊括已见蝶形器的各种式样。相互比照,不难发现以下几点规律。

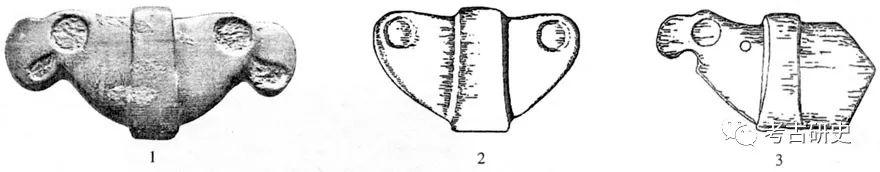

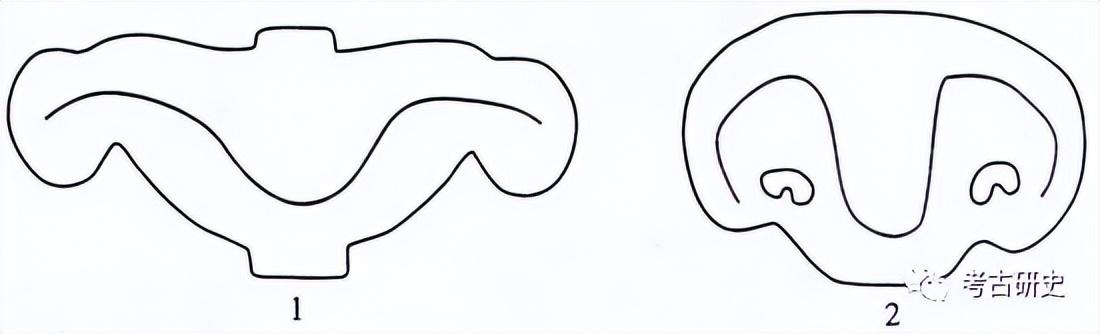

第一,图一中的3件蝶形器均为木质,且代表了木质蝶形器的几个主要类型。这些木质蝶形器的器形较大,宽度多在20厘米以上。完整的木质蝶形器,形如田螺山T406⑧:14(图一:1),造型似一对朝外的鸟首,且鸟首均带有较笨重的喙。河姆渡T17④:37(图一:2)省略了两侧的鸟喙,而河姆渡T17④:91(图一:3)则是完整造型的一半。尽管存在差异,但这3件木质蝶形器仍然遵循了同一种设计,暂称其为理念A。

图一 造型理念A下的蝶形器标本

1.田螺山T406⑧:14 2.河姆渡T17④:37 3.河姆渡T17④:91

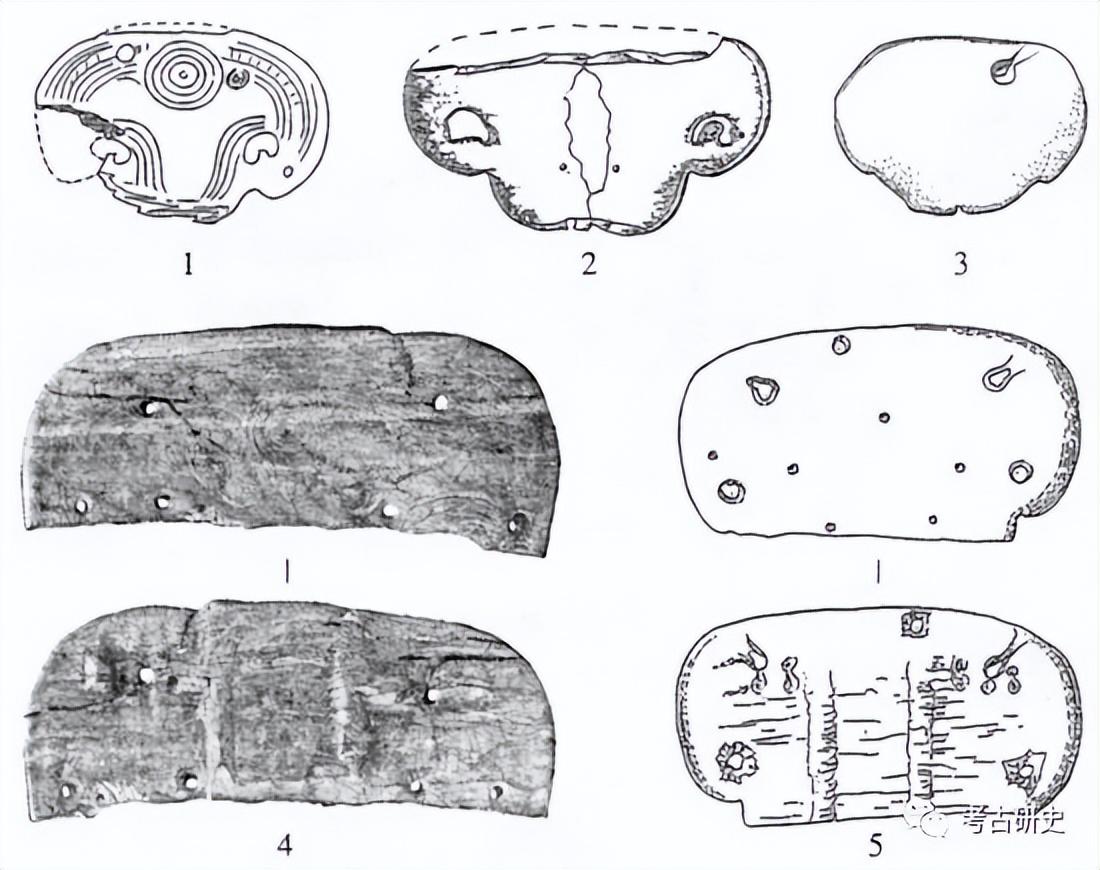

第二,石、骨、牙质的蝶形器器形较小,体宽多在20厘米以内,较小者不到10厘米(图二)。这些蝶形器不见木质蝶形器那种明显的鸟的造型,而是呈凸出程度不等的倒“凸”字形,部分则将鸟的形象雕刻其上。个别者不见下凸结构,如著名的河姆渡T226③B:79刻“双鸟朝阳”纹蝶形器(图二:4)④,可能是由于下凸部分已残。特别需要指出的是这类蝶形器的放置方向,根据图二:4蝶形器背面接榫的沟槽朝向判断,其正面应如图方向放置,即双鸟鸟首朝下。总之,这几件蝶形器也遵循同一种设计,暂称其为理念B。

图二 造型理念B下的蝶形器标本

1.象牙质T224③B:82 2.象牙质T18③:14 3.石质T28④:41 4.象牙质T226③B:79 5.骨质T233④A:102

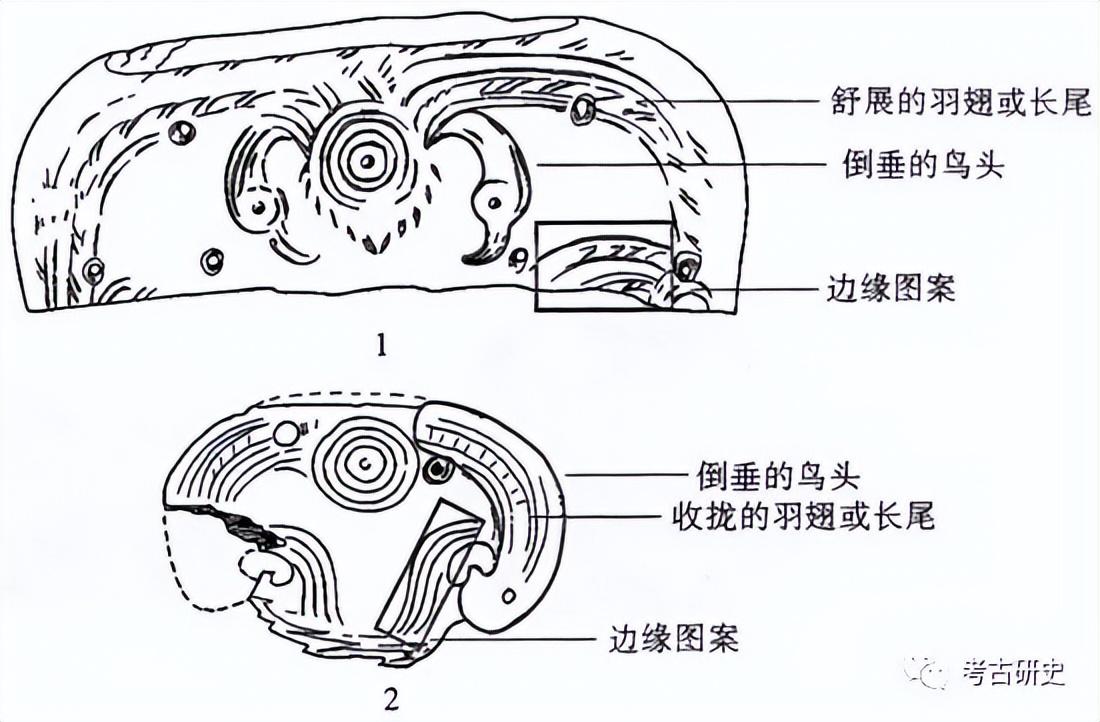

第三,比较理念B蝶形器标本T226③B:79与T224③B:82(图三)。二者正面图案中央靠上部,均有一组重圈纹。由重圈纹往两侧观察,前者倒垂的鸟头刻纹在后者中是以镂雕的方式表现的。前者鸟头后侧长长舒展的羽翅或长尾在后者中是一种收拢的姿态,以刻纹的方式表现。二者下部边缘残存的图案走势基本一致。因此,有理由认为理念B造型的蝶形器,是与这类图案相适应的,即使一些蝶形器省略了正面图案,其设计理念原是一致的。

图三 理念B蝶形器图案比较

1.T226③B:79 2.T224③B:82

第四,比较理念A和理念B蝶形器。首先,二者在材质上有所区分,前者为木质,后者为非木质。其次,两种造型理念其实在本质上是一致的——理念B是在理念A的基础上,将两侧鸟头向下顺势扭曲,使整体造型更接近于髋骨的形状(图四)。两种理念可以抽象出形如“

”的一根曲线,其两端的弯曲表示鸟头,中部的凹弧表示对接的鸟身。由此可见,不同材质不同体量的蝶形器的造型理念均蕴含着相同的“

”形曲线模式。

图四 理念A与理念B造型比较

1.理念A木质蝶形器 2.理念B非木质蝶形器

2.其他器物所反映的“

”形曲线模式

如果“

”这一造型模式如同直线、圆圈一样普遍,那就没有必要去讨论其中所包含的有意为之的设计感和目的性。相反,如果其除了蝶形器以外没有更多的应用案例,那么“

”形造型模式,就只是专属于蝶形器这个特定器形的特殊需要,缺乏了模式的普遍性。

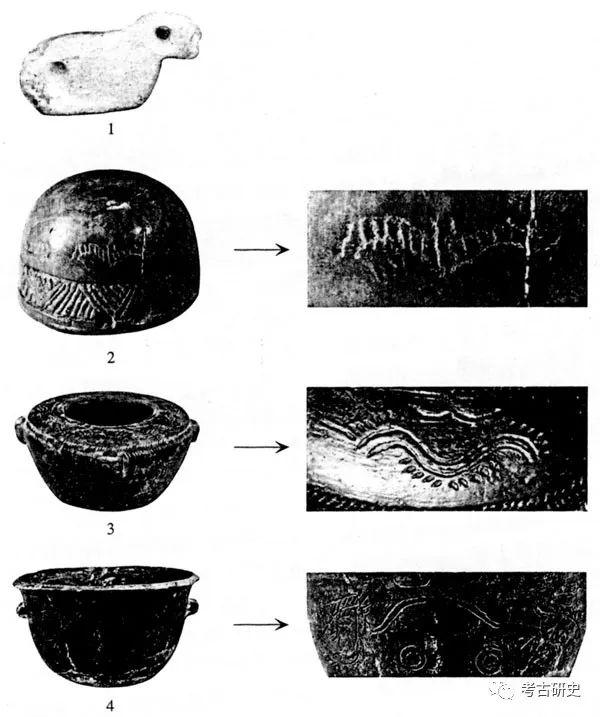

所幸在河姆渡文化中,除了蝶形器,还有少量其他类型的器物本身或表面可以看到“

”形造型模式。例如:田螺山遗址出土的石鸟T204⑦:27(图五:1),造型是“

”的一半。河姆渡遗址出土的象牙盖帽形器T244③B:71(图五:2),刻划一周“

”形符号,以往被认为是“蚕”形⑤,其中间有凸出的榫头形状,与蝶形器中部的接榫凹槽的正面凸起形状接近,因此盖帽形器的“

”形刻绘所表现的可能与蝶形器相关。田螺山盂形器T303⑦:38(图五:3)、河姆渡敞口盆T29④:46(图五:4)上的“

”形则更直白,已成为简单的刻纹,只是从一般的观看方式上,敞口盆上“

”形为倒置,而盂形器上的“

”形无所谓正倒。

图五 河姆渡文化中其他呈“

”形造型的图像

1.田螺山T204⑦:27 2.河姆渡T244③B:71 3.田螺山T303⑦:38 4.河姆渡T29④:46

上述材料显示,在河姆渡文化中,“

”形造型是跨器类存在的一种不断重复的造型模式。而蝶形器应为“

”形造型模式赖以托生的器类。无论理念A还是理念B下的蝶形器,“

”形造型始终与表现鸟的形象有密切联系。因此,本文有理由推测,在脱离了蝶形器载体的其他器类中,“

”形造型所传达的意义很有可能是与之一致的。

二 “

”形尖角模式

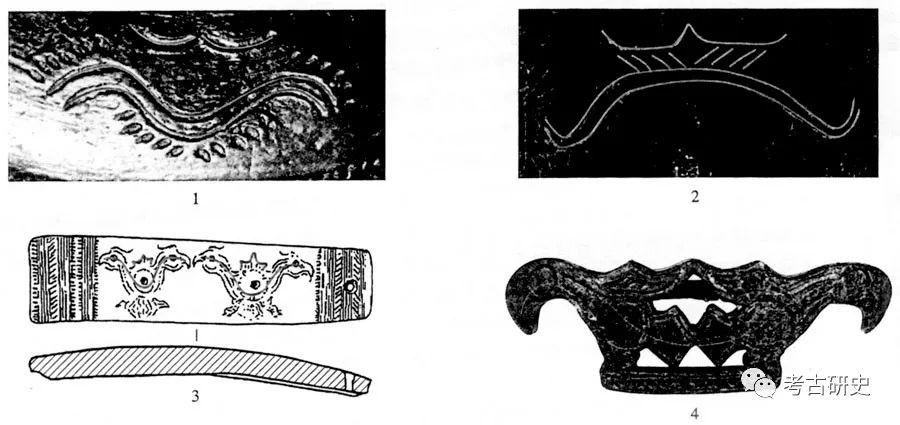

本文对第二种造型模式的提炼,有异于“

”形曲线模式。第二种造型模式更容易以直白的刻划形象被观察到:如田螺山盂形器T303⑦:38(图六:1)、河姆渡敞口盆T29④:46(图六:2)上,与“

”形曲线共生的一个“

”形尖角符号。其中,盂形器一周有6个“

”形符号,两笔短弧虽没有都接合上,但短弧两两靠近,显然是成组的形式;敞口盆上的“

”形符号与倒置的“

”形曲线间以“V”形短斜线相连接,形成一个表意的整体。此外,“

”与“

”形的组合在河姆渡骨匕T21④:18的刻纹上也明确可见(图六:3),而在田螺山蝶形器T303⑦:39(图六:4)上,“

”形与“

”形的组合也成了物化的器物造型。

图六 “

”形与“

”形复合模式

1.田螺山T303⑦:38 2.河姆渡T29④:46 3.河姆渡T21④:18 4.田螺山T303⑦:39

目前,尚未观察到根据“

”形尖角模式独立造型而存在的图案或器物,因此这一造型模式很可能只是依附于“

”形曲线造型而存在的。目前学界一种比较主流的观点,是将图六:2这种“

”与短斜线组合的图案视作冠冕,如宋建《河姆渡文化的冠冕及鸟鱼纹饰》⑥一文已有比较全面的归纳。结合本文认为“

”形代表鸟的形体这一观点,可知当“

”形与“

”形的复合造型不断重复出现时,已非偶一为之的艺术灵感,很可能代表了“双鸟驮冠”这个意象被不断强化。

三 河姆渡与良渚的复合模式及其物化

在与河姆渡文化分布范围有所交集的后世考古学文化中,学界已知再一次不断重复出现“鸟”与“冠冕”这组意象的,唯有良渚文化,并且也是在良渚文化时期,“鸟”与“冠冕”的意象发展臻于鼎盛。如果本文关于河姆渡“

”形与“

”形的复合模式表达“双鸟驮冠”意象的推测成立,那么如何进一步认识良渚文化中蕴藏“鸟”与“冠冕”的“神徽”图像,便是不可避免的问题。

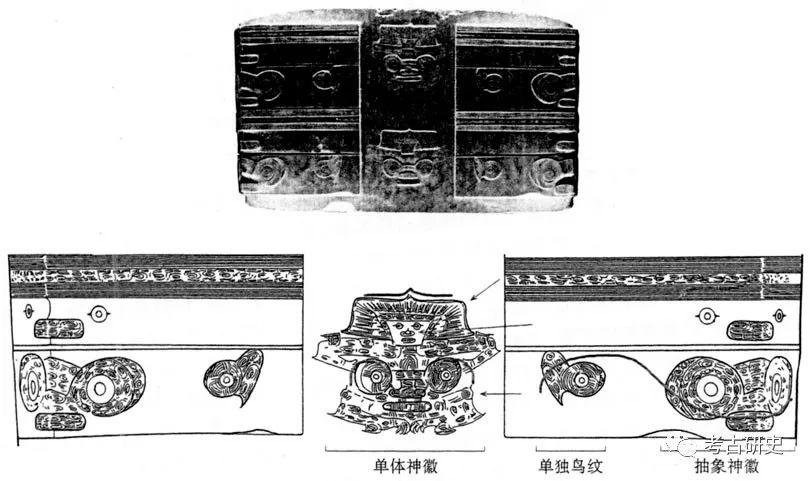

1.复合模式:从河姆渡到良渚

“

”形上、“

”形下的复合模式在河姆渡文化中的表现形式如图六所示,已十分明确。而在良渚文化中,“神徽”图案也恰恰遵循了这种复合模式。良渚文化最为完整的“神徽”图案见于反山墓地大玉琮M12:98(图七)⑦,其中单体神徽刻于玉琮周身四面中部直槽内;抽象神徽刻于四转角处,且两侧各有一个鸟喙朝外的单独鸟头图案。单体神徽由神冠、神人、兽面几部分组成,其中神冠的线条可对应“

”形尖角造型,神人双手接触的一对兽眼则暗合“

”形曲线造型⑧。抽象神徽上部细线相当于神冠部位,中部相当于神人,下部相当于兽面,自然可以与单体神徽中提炼的“

”形上、“

”形下的复合模式相合。另外,抽象神徽与其两侧的单独鸟头纹则可提炼出一个更宽大的“

”形曲线。由此看来,“

”形上、“

”形下的复合模式已根植于良渚文化的“神徽”图案里。尽管“神徽”有诸多变形,但造型模式则始终如一。

图七 良渚反山墓地玉琮M12:98“神徽”图像中“

”形上、“

”形下的复合模式

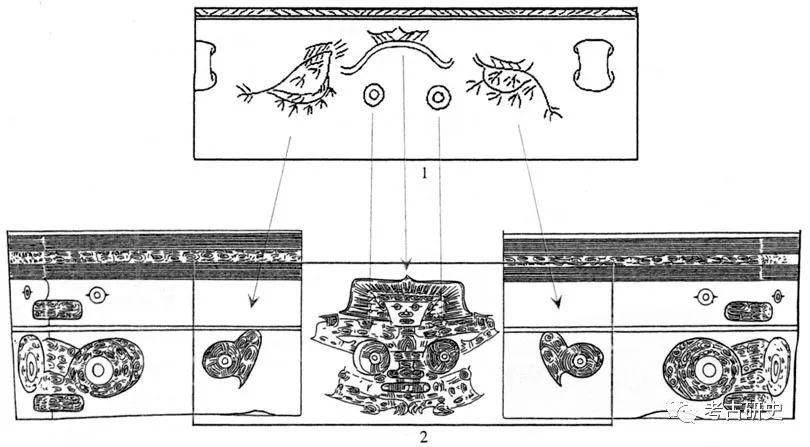

图八 河姆渡文化与良渚文化中扩展造型组合的比较

1.河姆渡T29④:46 2.良渚M12:98

而如果将单体神徽与两侧的单独鸟纹作为一组图像,非常巧合的是可在前面提到的河姆渡敞口盆T29④:46的图像组合——“单独鸟纹 ‘

’形上、‘

’形下复合模式 单独鸟纹”中发现一一对应关系(图八)。只是在敞口盆上,“

”形曲线倒置了,这很有可能是因为下方出现了一对重圈图案,而相应地发生了变形。尽管这种从组合模式到分解元素都基本吻合的情况还是个例,但很难让人不去联想两种文化的造型模式之间的相关性。

2.模式的物化:从良渚到河姆渡

本文所谓“模式的物化”指的是“

”形和“

”形模式被用于设计具有特定功能的器物。需要说明的是,“模式的物化”只是本文的阐述逻辑,而并非实物发展的现实逻辑。因为,我们很难证明是先有模式还是先有实物。

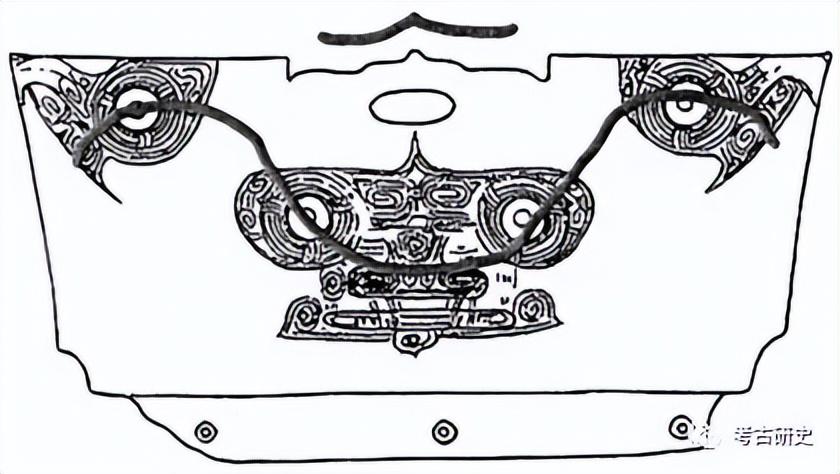

在良渚文化中,如前述,“神徽”图案遵循了复合模式设计。“神徽”图案被大量用于礼仪性玉器上,其中,以“神徽”图案来造型的器类有冠状饰和杖瑁两类。冠状饰的复合模式特征更加直观(图九)。杖瑁的造型设计,其实是将冠状饰从中间进行对折,若将正面朝前,其展开图案如同完整的冠状饰,若将侧面朝前,就如同半个冠状饰⑨。当然,无论是冠状饰还是杖瑁,器形并不是一成不变的,有的没有“

”形尖角,有的不会刻绘“神徽”图案。这就如河姆渡文化中那些素面的蝶形器,或者素面又稍变形的蝶形器一样,虽然器形各异,但异中存同。

图九 以“神徽”图案造型的良渚冠状饰复合模式示意图

在河姆渡文化中复合模式物化的实例较少,典型者如图六:4这件蝶形器,而更多的蝶形器则只是“

”形模式的物化。鉴于在河姆渡文化的复合模式中,“

”形依附于“

”形存在,有从属性。可以认为,河姆渡文化的复合模式所表达意象是对单独的“

”形模式的补充。因此,在与良渚文化类比时,有必要考虑“

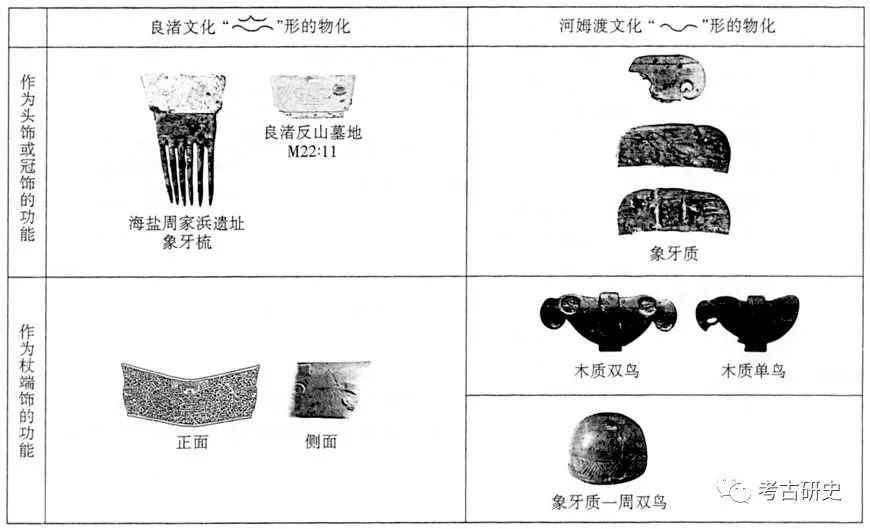

”形模式的物化。鉴于河姆渡与良渚造型模式的相似性,从良渚相应器类的功能与用法反推河姆渡具有一定的可行性。河姆渡文化中,可与良渚文化冠状饰类比的应为体量较小、易于作为头饰或发饰的非木质蝶形器;可与良渚文化杖瑁类比的,应为木质蝶形器,其背后可安装粗木柄,以作仪杖之用,另外还有如图五:2这类小巧轻便的象牙盖帽形器,可以安装更为精巧的握柄,与杖瑁的性质更为接近(图一○)。

图一○ 良渚与河姆渡器物所体现的“模式的物化”及功能类比

四 河姆渡文化与良渚文化的传承

早年,当河姆渡文化的艺术形象还是学界热点的时候,就有一些专家言及河姆渡蝶形器与良渚冠状饰的关系。例如,牟永抗比较蝶形器与冠状器认为它们都是某种崇拜偶像的冠冕,进而认为蝶形器的功能与冠状器相似⑩。林巳奈夫讨论良渚冠状饰与河姆渡蝶形器关系的时候,学界还没有“冠状饰”之名,而采用依形命名的“倒梯形器”的称法。他从佛奥哥美术博物馆(Fogg Art Museum)藏“倒梯形器”中部由纵向双线勾勒出的部位,与蝶形器中部接榫装置形成的纵向凸起做类比入手,认为两者具有传承关系(11)。但是,在我们尚无法证明河姆渡文化与良渚文化的谱系关系时,这种类比的依据是直观的、现象上的相似,缺乏一些内在联系。然而,上述的这些相似,在研究浙江地区乃至中国史前艺术的发展以及史前人类观念与信仰等问题时又无法回避。那么,寻找二者的内在联系,以及寻找这种联系的方法本身,就成为本文旨在追求的目的。

按照目前学界对浙江地区新石器时代考古学文化谱系的认识,存在如下两大谱系已成为共识:一是以丘陵盆地地貌为主的“上山文化—跨湖桥文化”,相对年代较早;二是以平原地貌为主的“马家浜文化—崧泽文化—良渚文化”,相对年代较晚。这两大谱系目前看来相对独立。而处于宁绍平原有着明显的滨海生计模式的河姆渡文化,其源流虽未有定论,但相对年代基本跨越了“上山文化—跨湖桥文化”的晚段与“马家浜文化—崧泽文化—良渚文化”的早段,把这两大谱系间的一点年代缺环填得满满当当。同时在分布范围上与“上山文化—跨湖桥文化”有所重合。如果说河姆渡文化介于两大谱系之间且能使两大谱系贯通,确实尚缺证据、言之过早,但河姆渡文化所处的时空区位与文化区位,又确确实实是这两大谱系之间的桥梁。基于河姆渡文化的这种关键地位,抛开文化谱系地讨论河姆渡文化与良渚文化在物质文化上的相似性,是非常有必要的。

本文从河姆渡文化一类造型颇具特色的蝶形器入手,剥离出抽象的造型模式,即“

”形曲线模式。通过这一造型模式应用实例的扩展,发现无论是图案还是器形,都存在与之共生的另一种造型模式,即“

”形尖角模式。而包含两种模式的复合模式,又出现在良渚文化中。进而,通过良渚文化中运用“神徽”图像造型的冠状饰、杖瑁类器物的功能,反推河姆渡文化中同样模式物化后的蝶形器的功能,也可能分为“头饰或冠饰”和“杖端饰”两种。这是从直观可视的“造型模式—器类”两个方面看待河姆渡文化与良渚文化的相似性。

再比较具体器形的艺术设计理念,则不难发现两者相似性的另一种体现。如图一○“作为杖端饰的功能”中河姆渡文化蝶形器的“双鸟、单鸟”与良渚文化冠状饰的“正面、侧面”相似,如果用作权杖的端饰,蝶形器的“双鸟”相当于正面朝前放置的杖瑁;而蝶形器的“单鸟”则相当于杖瑁宽面的一侧。两者相较,良渚人合二为一的设计更胜一筹,这难道不正是艺术设计应有的发展吗?再者,河姆渡文化象牙质的盖帽形器T244③B:71如果也是杖端饰的话,其一周“

”形符号当是多角度旋转都得以正面朝前了。原来,良渚人合二为一的设计理念,可能早就滥觞于河姆渡人一器多面的设计之中了。这是河姆渡文化与良渚文化在“艺术设计”上呈现出的相似性。

最后,当我们在形式之外试图解读意象的时候,会很明显地发现河姆渡人根据鸟的形态,创造了蝶形器。“鸟”的形态特征。与“

”形曲线模式相合。在良渚“神徽”可拆分出的各类意象中,也是以“鸟”占据“

”形模式的画面空间。这是河姆渡文化与良渚文化在使用“鸟”这一意象上的相似性。

当然,所谓传承,一定是变化地传承。“造型模式—器类—艺术设计—鸟”这一系列的相似,并不意味着河姆渡文化与良渚文化中可资类比的对象有完全一一对应的关系。毕竟,良渚文化相对于河姆渡文化又向前发展了二三千年。变化,才是对传承最好的注解。同时,传承又总是裹挟着某些不变的宗旨,一系列的相似是将什么样的精神内核从河姆渡传递到良渚,我们已经很难从源头上去分辨了,但通过对良渚文化的解读,可以倒推着理解。在河姆渡文化中,蝶形器一定具有极其特殊的地位。尽管它未必如良渚文化充满神性的“神徽”图案那样,将权力与信仰融为一体,但也极有可能在当时寄托着人们精神诉求的崇拜物中脱颖而出,作为远古遗产中不可磨灭的精神印记,从而成为被良渚文化继承并再创作的蓝本。

注释:

①代表性研究成果包括:宋兆麟《河姆渡遗址出土蝶形器的研究》,《中国原始文化论集——纪念尹达八十诞辰》,文物出版社,1989年;牟永抗《东方史前时期太阳崇拜的考古学观察》,(台北)《故宫学术季刊》第12卷第4期,1995年;王宁远《河姆渡残陶画的释读——兼论河姆渡文化的原始崇拜》,《南方文物》1997年第1期;方向明《关于河姆渡T226(3B):79“双鸟朝阳”蝶形器》,《东方博》2006年第4期等。

②浙江省文物考古研究所《河姆渡:新石器时代遗址考古发掘报告》,第149、150页,文物出版社,2003年。本文河姆渡遗址出土遗物图均出自此报告。

③本文田螺山遗址出土遗物照片资料,均由浙江省文物考古研究所提供。

④这件蝶形器的背面照片见于裘琤《河姆渡遗址双鸟纹象牙蝶形器》,《东方博物》第32辑,2009年。

⑤同②,第283~285页。

⑥宋建《河姆渡文化的冠冕及鸟鱼纹饰》,《东方考古》第8集,科学出版社,2011年。

⑦浙江省文物考古研究所《反山》,第54~63页,文物出版社,2005年。

⑧浙江省文物考古研究所《良渚王国》,第236~238页,文物出版社,2019年。

⑨同⑧,第97页。

⑩牟永抗《钱塘江以南的古文化及其相关问题》,《牟永抗考古学文集》,科学出版社,2009年。

(11)[日]林已奈夫著、黎忠义译《关于良渚文化玉器的若干问题》,《南京博物院集刊》第7期,1984年。

来源:《文物》2020年第12期

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000