高崇文:试论先秦两汉丧葬礼俗的演变

先秦的丧葬制度发展到秦汉时期发生了大的变化,传统的丧葬制度及习俗逐渐为新形成的制度及习俗所代替。这一大的变化在考古资料中有着充分的反映。结合文献记载,分析有关考古资料,可以揭示出这一发展演变的轨迹。

古代丧葬仪程可分为三大环节,即对死者的装敛仪节、埋葬仪节及葬后祭祀仪节,在这三大连续的仪程中,要进行许许多多的丧葬礼仪。本文试从这三大仪节中所进行的丧葬礼仪入手,探讨由先秦至汉代丧葬礼俗的变化过程。

一 装敛礼俗的演变

(一)先秦对死者的装敛礼俗

《仪礼·士丧礼》详细记载了周代对死者从初死到敛入棺的各项仪节。古人在临死之前,要“属纩以俟绝气”,证实已死之后,再进行“招魂”之礼,又称“招复”或“复礼”。复而不生,则迁尸于室内床上,进行“楔齿”、“缀足”之礼。然后进行沐浴、饭含之仪节。沐浴后要进行小敛、大敛之礼仪。小敛即给死者穿衣,大敛即奉尸入棺,此也有许多仪节。首先要设掩、瑱、幎目及握等。掩,即用帛巾将头裹起来,以代替帽子。《仪礼·士丧礼》云:“掩,练帛,广终幅,长五尺,析其末。”郑玄注:“掩,裹首也。析其末,为将结于颐下,又还结于项中。”瑱,用以塞耳之物。《仪礼·士丧礼》云:“瑱用白纩。”郑玄注:“瑱,充耳。纩,新绵。”古代人死后用新绵将其耳塞住。幎目,即覆盖在死者面部的巾。《仪礼·士丧礼》云:“幎目用缁,方尺二寸,赪里,著,组系。”郑玄注:“幎目,覆面者也。赪,赤也。著,充之以絮也。组系,为可结也。”握,即握在死者手中之物,也称握手。《释名·释丧制》云:“握,以物著尸手中使握之也。”《仪礼·士丧礼》对“握”有详细记载:“握手用玄,纁里,长尺二寸,广五寸,牢中旁寸,著,组系。”这就是说,握是用表黑色、里浅红色的织物做成,长一尺二寸,宽五寸,内填以丝绵,织物上有组带可以系缚。《仪礼·士丧礼》还记载,在设掩、瑱、幎目、握等之后,“乃屦綦结于跗,连絇。”郑玄注:“跗,足上也。絇,屦饰,如刀衣鼻,在屦头上,以余组连之,止足坼也。”綦即系于鞋后部的组带,絇即鞋前部有穿孔的鼻饰,给死者穿鞋后,将綦向前结于足背,余组带穿连两屦之絇,防止两足外坼分离。这些仪节进行完之后,则对尸体进行绞衾之仪节。

绞衾,即给尸体包裹衣服。对于绞衾之制,文献记载的比较多。《仪礼·士丧礼》云:“绞,横三,缩一。”郑玄注:“绞,所以收束衣服为坚急也,以布为之。”《礼记·丧大记》记载,小敛、大敛时进行两次绞衾,即小敛绞和大敛绞。小敛绞是在室内进行。先在席子上布绞带,“小敛布绞,缩者一,横者三”。再在绞带上布衾被与衣服。按照礼制,贵族无论地位高低,小敛时均布十九套衣服。《礼记·丧大记》云:“君锦衾,大夫缟衾,士缁衾,皆一;衣十有九称。”最后将尸体置于绞衾之上,再包裹捆扎起来。至此小敛仪节完毕。

大敛绞是在前堂进行。首先置席于阼阶上,进行第二次绞衾。《礼记·丧大记》云:“大敛布绞,缩者三,横者五。”大敛绞所用衣服比较多,《礼记·丧大记》云:“大敛……君陈衣于庭,百称;大夫陈衣于序东,五十称;士陈衣于序东,三十称。”大敛绞毕便奉尸入棺。

文献记载的这些先秦装敛礼俗,在考古工作中已经得到证实。1982年在湖北江陵马山一号战国楚墓中已经发现了这种装敛的实例,死者包裹十一层衣衾,用丝带横向捆扎九道,这就是用的绞衾之制①。在江陵九店楚墓中,还发现了横向捆扎九道、纵向捆扎三道的绞衾形式②。马山一号墓的死者用十一层衣衾包裹及横向捆扎九道绞带的方式,与文献记载的略有不同。文献虽讲小敛绞用十九套衣服,但又讲“不必尽用”③。所以马山一号楚墓死者只包裹了十一层衣衾,大概是“不必尽用”的缘故吧。《礼记·丧大记》记载,小敛包裹衣服时,“祭服不倒,皆左衽,结绞不纽”。祭服为助祭之服,不能倒置。人生之时皆右衽,左手系纽。人死后则左衽,并且结绞,即以带子系紧,不再扣纽,以示人死不复解也。江陵马山一号楚墓死者的衣服有五件正置,三件倒置,且均左衽,与文献记载相同④。

在江陵马山一号楚墓中,出土有类似“掩”的织物。出土时,在死者所穿的绵袍之上,从头至腹部盖一件深褐色地、暗黄色图案的长方形锦巾,一端与双手平齐,另一端则从面部绕过头顶压于头下,并用组带把锦巾系于头上。此织物上部的裹首情况类似于《士丧礼》所说的“掩”。但此锦巾的下部与手齐,与这件锦巾相接的还有一件从腹部至脚套着的锦缘黄绢裙,长过双脚并回折一部分。从上下两件织物连起来看,是否又可称为“冒”。《士丧礼》云:“冒,韬尸者,制如直囊,上曰质,下曰杀。”对照马山楚墓出土的这两件织物,又可称为“冒”,上部曰质,下部曰杀,用以韬尸⑤。

江陵马山一号楚墓死者的面部覆盖一件梯形的绢巾,绢巾为黄色,上部有一条窄缝露出眼部,下部正中有一个三角形孔,露出嘴部,这应是文献中所说的“幎目”。只是形状和颜色与文献记载略异。西周至东周时期,中原地区多流行将玉片缝缀在布巾上的幎目。此种幎目,是将玉片组成眉、眼、鼻、口、耳等人面形缀于布巾上,成为玉覆面。如陕西长安沣西张家坡西周墓虽大多数被盗,但从所出的一些玉饰形状及分布看,应是缀玉幎目⑥。山西曲村晋侯墓⑦、河南三门峡上村岭虢君墓⑧ 等均出有缀玉幎目。东周时期,缀玉幎目大量流行,从出土地点看,主要集中在三晋、虢以及东周王畿周围,另外在江苏苏州真山吴墓⑨、山东淄博齐墓⑩、河北平山中山王墓(11) 也有出土。墓主多为高级贵族。由此看来,幎目应是覆在死者面部的巾,只有高级贵族才在巾上缀玉饰,成为缀玉幎目。

江陵马山一号墓死者的手中也设有握手。此握手是用双层绢缝成,表层为褐色,里层为黄色,卷成筒状,两端用一根组带系住。握的方法是,握手放入掌中,中指套入与两端相连的组带中。这应是《仪礼·既夕礼》所记:“设握,里亲肤,系鉤中指,结于䀑 手”的设握方法(12)。其他地区商周时期的墓葬中多握玉或握贝,目前只有楚墓中发现的握手与文献记载的相同。

过去发现的楚墓,只知葬式是仰身直肢葬,后又发现是仰身直肢、两手交于腹部。何以如此葬式,过去不明白。后来发现江陵马山一号楚墓,才明白了这一葬式的原因,也是由装敛的礼俗所造成的。江陵马山一号墓主双手设握后,又用红色组带将双手的拇指系于腹部,为防止双臂外移,再用组带系住双臂。死者的双脚拇趾亦分别用黄色组带系住,然后穿上鞋子,组带的上端与系双手的组带相接。研究者认为,这种手脚连系的做法,即《仪礼·士丧礼》所讲的,在设掩、瑱、幎目、握等之后,“乃屦綦结于跗,连絇”的仪式(13)。

以上是考古证实的小敛绞的丧葬仪节,至于大敛绞葬俗,在已发掘的墓葬中还没有得到验证。

(二)汉代对先秦装敛礼俗的承袭及演变

至西汉时期,先秦的装敛习俗在有些地区还继续流行。湖南长沙马王堆一号汉墓是吴姓长沙王国丞相利仓之妻的墓,出土女尸就是采用的先秦装敛习俗(14)。尸体的脸部覆盖着两件丝织物:一件绛色织锦,用双层缝成,盖在前额及两眼上;另一件是素绢,内絮丝绵,作束腰形盖在鼻梁上。这两件覆盖在脸部的织物,即是幎目。女尸两手握有绢质绣花香囊,内盛香草,两足着青丝履。尸体贴身着衣两件:内为信期绣罗绮丝绵袍,外为细麻布单衣。两臂肱部缚以绛色丝带结系于腹部,再将丝带引向足端,连同青丝履系缚于足背。女尸贴身衣之外,又包裹各式衣着、衾被及丝麻织物共十八层,连同贴身衣,共二十层。从头至脚层层包裹,然后横向捆扎丝带九道。这一装敛形式与江陵马山一号战国楚墓大同小异。

推测西汉时期的吴姓长沙王或王后死后也应采用先秦的绞衾之制。汉代的诸侯王及一些列侯等高级贵族死后所用殓服多是玉衣。但目前发现的长沙象鼻嘴(15)、陡壁山(16)、望城坡(17),三座吴姓长沙王或王后墓均没有发现使用玉衣,虽然这三座墓均被盗过,如用玉衣为殓服,总会留下一些蛛丝马迹,没有这种痕迹,说明不是用玉衣,而可能是用的绞衾之制。这种推测是有依据的,前述长沙马王堆一号墓就是用的绞衾之制,既然吴姓长沙王国丞相、軑侯之妻都用绞衾之制,长沙王或王后不用玉衣,必然用绞衾。《水经注·湘水》引《世语》云:魏黄初末,吴人发长沙王吴芮冢,取木为孙坚立庙,见芮容貌如生,衣服不朽。并没讲玉衣,而是见到衣服保存完好,此应与马王堆一号墓一样,是绞衾保存完好。从三座吴姓长沙王墓的葬具看,都是用的西汉诸侯王一级的“黄肠题凑”葬制,为什么不用诸侯王一级的殓服玉衣?对玉衣的使用等级,卢兆荫先生指出,玉衣是汉代皇帝以及诸侯王、列侯、贵人、公主等皇室成员专用的殓服(18)。也就是说,是刘姓诸侯王或列侯等皇族所专用,而异姓的贵族只能特赐才能用。如咸阳杨家湾周勃或周亚夫墓用玉衣(19),则属特赐。长沙东郊杨家山一带,属于刘姓长沙王墓地,1958年曾在此地出土有玉衣残片,说明刘姓长沙王族使用玉衣(20)。而吴姓长沙王族及所属的列侯(如軑侯家族墓、沅陵侯吴阳墓)不能用玉衣,而是用传统的绞衾制。

在其他地区的汉墓中,也发现有继续用先秦葬俗的。如甘肃武威磨嘴子48号西汉末年的夫妇合葬墓(21),男女尸的面部均覆盖有内絮丝绵的黄绢“面罩”,即幎目。男女尸在衣敛后,男尸用麻绳捆扎四道,女尸用丝带捆扎三道。其他几座墓也有类似的发现。此装敛形式虽与先秦有些差异,但毕竟是先秦装敛习俗的沿用。

由于装敛的衣衾不易保存,汉墓中发现的绞衾实例比较少。既然西汉吴姓长沙国高级贵族及甘肃武威的汉代一般官吏都用先秦的衣敛礼俗,据此推测,汉代绝大部分人死后仍然是沿用先秦装敛习俗。文献对此也有记载,《汉书·杨王孙传》记载,杨王孙临终前遗令其子,不要实行“裹以布帛,隔以棺椁,支体络束,口含玉石”的葬俗,而要行“蠃葬”,即不裹衣衾、不用棺椁的裸葬。此“裹以布帛”、“支体络束”的做法,应当是先秦的绞衾葬俗。《汉书·朱云传》载,朱云“遗言,以身服敛”。《后汉书·邓騭传》:“遗言悉以常服。”《后汉记·朱宠传》:“宠将卒,遗令云:‘素棺殡敛,疏布单衣,无设绂冕。’”《东观汉记·梁商传》:“敛以时服,皆故衣,无更裁制。”从考古发现及文献记载证实,在汉代,除了王侯以上的高级贵族外,绝大部分人死后仍然是沿用先秦装敛习俗。

汉代装敛礼俗变化比较大的是诸侯王等高级贵族墓,这些汉代高级贵族墓,除吴姓长沙王及所属列侯墓外,多发现用玉衣作为殓服。关于用玉衣的制度,《后汉书·礼仪志》有记载:皇帝用“金缕玉柙”,“诸侯王、列侯、始封贵人、公主薨,皆令赠印玺、玉柙银缕;大贵人、长公主铜缕”。这是东汉的制度,西汉玉衣的等级制度没有明确记载,《汉书》中仅见“玉衣”、“玉匣”、“玉柙”的记载,并无金缕、银缕、铜缕严格的等级之分。卫宏《汉旧仪》也记载,不仅皇帝的“玉襦”、“玉柙”缝以黄金缕,而且王侯的“玉柙”也是“缀以黄金缕为之”。从考古发现看,西汉时期的玉衣等级制度也确实不那么严格。如发现的河北满城中山靖王刘胜墓和其妻窦绾墓(22),定县中山怀王刘修墓(23),均出有金缕玉衣。属于列侯的也有用金缕玉衣者,如河北邢台南曲阳侯刘迁墓(24)、山东临沂刘疵墓(25) 出有金缕玉衣。另外,有些诸侯王墓或列侯墓也有用银缕玉衣者,如山东曲阜九龙山鲁孝王刘庆忌墓(26)、咸阳杨家湾周勃或周亚夫墓用的是银缕玉衣。河北邯郸郎村象氏侯刘安意墓(27)、江苏扬州甘泉山刘氏家族墓(28) 各出土一套铜缕玉衣。徐州拖龙山(29)、韩山(30) 两座楚王近属墓、广州南越王墓(31) 则出土丝缕玉衣。由此看来,西汉时期严格的玉衣等级制度还没有完全形成(32)。

东汉时期,玉衣制度比较严格了。目前还没有发现东汉的金缕玉衣,因文献记载只有皇帝才能用金缕玉衣,由于东汉帝陵没有发掘,皇帝用金缕玉衣还难以验证。目前发现的东汉玉衣可分鎏金铜缕、银缕和铜缕。河北定县中山简王刘焉墓出鎏金铜缕玉衣(33)。刘焉是刘秀的儿子,东汉时期的始封中山王,其用鎏金铜缕玉衣的级别可能与银缕相当。出银缕玉衣的诸侯王墓有河北定县中山穆王刘畅墓(34)、河南淮阳北关陈顷王刘崇墓(35)、山东临淄金岭镇齐王刘石墓(36)、徐州彭城王刘恭墓(37)、江苏睢宁刘楼下邳王墓(38) 等。安徽亳县费亭侯曹腾墓(39) 也出银缕玉衣,曹腾为列侯始封,故可以用银缕。发现的东汉铜缕玉衣比较多,一般是王后、嗣位列侯及相当级别王侯近属等。如河北定县中山穆王刘畅用银缕,王后用铜缕。江苏睢宁刘楼下邳王用银缕,王后用铜缕。安徽亳县费亭侯曹腾用银缕,其妻用铜缕。由此看来,考古发现的东汉玉衣等级制度与《后汉书·礼仪志》的记载基本一致。

学者研究认为,玉衣的最早源起可追溯到史前时期的“玉敛葬”(40),而其直接的来源可能是由周代死者脸部覆盖的缀玉幎目和缀玉衣服演化而来(41)。江苏苏州真山春秋吴墓除了出土缀玉幎目外,还出土了一件保护下腹的玉甲饰。研究者根据这件玉甲饰片的形状及制作工艺认为,东周墓中也多出此类玉饰片,也可能是这种玉甲饰(42)。从目前发现的几件西汉前期的缀玉幎目看,有的很明显是沿用的先秦形式,如徐州子房山3号墓出的缀玉幎目就是将各种玉饰拼成五官形缝缀在丝织物上(43),与先秦的形式基本相同。但有的已经发展成完整的玉面罩,如徐州后楼山汉墓出土一件用长方形、圭形等较规整的玉片连缀而成的完整玉面罩(44)。另外,在西汉前期的墓中还发现只有头套、手套和足套的玉衣套,从头套的制作形式看,应是由玉面罩发展而来。如徐州拖龙山1号汉墓出土有玉头套和足套,头套由前后两片组成,头顶为一玉璧,前片由各种形状的玉片用丝线编连而成,五官部位特征明显;后片由150余片玉片用丝线编连而成。从其痕迹看,是用丝线穿系于织物上再套于头部。从其结构及形式来看,仍然保留有玉面罩的特征,应是由玉面罩发展而来。山东临沂洪家店西汉前期的刘疵墓出土用金缕编成的玉头套、手套和足套,这应是汉代完整玉衣的过渡形态(45)。

汉代王侯以玉衣为殓服,也使先秦以来的装敛礼俗发生较大变化。《汉旧仪》记载了汉代殓尸也进行小敛和大敛:“高帝崩三日,小敛室中牖下”,“七日大敛棺”。《后汉书·礼仪志下》也记载了皇帝大丧时所进行的仪节:“沐浴如礼”、“饭含珠玉如礼”、“小敛如礼”、“大敛于两楹之间”等。这些记载看起来与《仪礼》所记周代的丧葬礼俗相同,但据前述汉代王侯墓的发现情况看,其具体装敛仪节则有较大变化。周时期对尸体的小敛也是在室内牖下进行,对尸体进行沐浴后,先穿明衣,即贴身衣服,然后进行饭含,再进行设掩、瑱、幎目、握手、屦綦结跗等仪节,最后进行小敛绞。汉代的皇帝、王侯死后也要在室内牖下进行沐浴饭含,沐浴饭含后并不会进行设掩、瑱、幎目、握手、屦綦结于跗等仪节,而应当是先设九窍塞。九窍塞即是用玉填塞或遮盖于死者身体的九窍孔部位,有眼盖、耳塞、鼻塞、口塞、肛门塞及阴部塞或盖。河北满城中山靖王刘胜墓出土青玉眼盖、耳塞、鼻塞各一付,灰白色玉口塞、肛门塞以及用玉琮改制成的生殖器罩各一件。刘胜之妻窦绾墓、定县中山怀王刘修墓均出土玉制九窍塞。当时用九窍塞的目的,可能是为了防止精气逸出,保护尸体不腐,如晋葛洪《抱朴子》云:“金玉在九窍,则死者为之不朽。”汉代九窍塞的使用,一部分应取代了瑱、幎目的作用,周代的缀玉幎目就是做成五官形状盖于面部,汉代则直接做成了玉五官塞、盖。于是,传统的沐浴饭含后的设掩、瑱、幎目仪节就不用进行了。另外,“屦綦结于跗”仪节以及如江陵马山一号墓、长沙马王堆一号墓所采用的手、足束缚且连系的仪节均不能进行,包裹十几套衣衾再进行捆扎的小敛绞仪节也不能进行。如果进行这些仪节,就无法再穿玉衣了。汉代王侯装敛中的设握仪节还存在,在这类墓中多出土玉璜或玉豚形的握,但设握的仪节已不是在沐浴饭含之后、小敛绞之前,而是在敛完玉衣之后,因这些玉握均是出在玉衣之外。由于不是先秦的丝织品的握,又设在玉衣之外,所以先秦那种“设握,里亲肤,系鉤中指,结于䀑 手”的仪节也就不存在了。汉代帝王的大敛也是在前堂的两楹间进行,但不会进行先秦的大敛绞,而是将着玉衣的尸体直接殓入棺中。

《后汉书·礼仪志下》记载,皇帝大丧,“守宫令兼东园匠将女执事,黄绵、缇缯、金缕玉柙如故事”。《汉旧仪》载:“帝崩,含以珠,缠以缇缯十二重。以玉为襦,如铠状,连缝之,以黄金为缕。腰以下以玉为札,长一尺,广二寸半为柙,下至足,亦缝以黄金缕。请诸衣衾敛之。凡乘舆衣服,已御,辄藏之,崩皆以敛。”此讲皇帝大丧时,备有丝帛、缇缯、金缕玉柙、衣衾等物。《汉旧仪》所记也是装敛尸体的先后顺序:先含以珠,再缠以缇缯十二重,后着金缕玉衣,最后衣衾敛之。文献既然称黄绵、缇缯而不称衣衾,此黄绵、缇缯应是布而不是做成的衣服,“缠以缇缯十二重”应是以黄绵、缇缯缠尸体,而不是穿着衣服。此缠尸又不会是先秦传统的绞衾。汉代人着一种贴身的“褌”为之“缠”,仅以布缠于腰股之间,又名犊鼻褌(46)。《史记·司马相如列传》集解引韦昭《汉书注》:“犊鼻褌以三尺布作,形如犊鼻。”故此种褌亦名襣。《方言》卷四:“无筒之袴谓之襣。”郭璞注:“袴无踦者,即今犊鼻褌也。”着此种褌的动作叫缠。《三国志·魏志·裴潜传》裴注称韩宣于受罚前,“豫脱袴缠褌”,说明此种褌只是一块布,需要缠在腰股之间。由此推测,皇帝大丧“缠以缇缯十二重”,是用缇缯缠尸体的某些具体部位,但不会将臂、手、腿、足缠在一起,因接下来是穿着玉衣之仪节。准备好的诸衣衾及乘舆衣服只能最后盖于玉衣之上或敛于棺椁之中。

由上述分析可以看出,对死者的装敛是用绞衾还是用玉衣,反映了汉代丧葬礼俗及仪节发生了较大变化。

二 启殡埋葬礼俗的演变

(一)周代启殡埋葬礼俗

文献对周代的棺椁使用制度多有记载。《礼记·檀弓上》载:“天子之棺四重。”郑玄注:“诸公三重,诸侯再重,大夫一重,士不重。”《荀子·礼论》云:“天子棺椁七重,诸侯五重,大夫三重,士再重。”根据这些记载可知,天子用二椁五棺,诸侯用一椁四棺或三棺,大夫用一椁二棺,士用一椁一棺。也有学者认为是:天子三椁四棺,诸侯二椁三棺,大夫一椁二棺,士一椁一棺(47)。棺的名称由内至外分别称为革棺、杝棺或椑棺、属棺、大棺(48),以身份等级高低而差之也是由内至外递减。两周时期的墓葬资料反映出这套制度是逐渐规范化的。西周至春秋早期为滥觞期,这时期的周天子墓还没有发现,已发掘的诸侯级的墓如宝鸡茹家庄弓 鱼伯墓、山西曲村晋侯墓、河南三门峡上村岭虢公墓等多用一椁二棺。一般贵族也有使用一椁二棺者。说明这一时期棺椁等级制度还不十分严格。春秋中期至战国早期为形成期,考古发现的各国国君墓或卿墓,基本上是用二椁二棺或一椁三棺;大夫一级的墓用一椁二棺者居多;士墓一般是一椁一棺。说明这一时期棺椁的等级制度基本形成,但越制或不规范的现象也是会有的。战国中晚期是棺椁制度的僭越与破坏期,楚墓中已发现多例大夫级的墓用二椁三棺和二椁二棺者;一些士一级的小墓也多见用一椁二棺者。这说明棺椁等级制度到此时已僭越非常严重了(49)。

在丧葬过程中,棺椁也是按一定的丧葬仪程分别使用的。在整个丧葬仪程中,开始用棺是在大敛之时,大敛即将死者再次绞衾后奉尸入棺。小敛绞是在室内进行,小敛绞后奉尸移于堂,大敛绞是在前堂进行,棺放在殡宫前堂的西序处,奉尸敛之曰殡。按周制,从始死之日起,天子七日而殡,诸侯五日而殡,大夫、士三日而殡。尸体敛入棺之后到葬日,又依死者的身份等级规定了不同的时间:“天子七月而葬”,“诸侯五月而葬”,“大夫、士三月而葬”(50)。在这期间,要在殡宫中举行十余种不同名目的祭奠,次数约百次以上(51)。葬前还要迁柩至宗庙,像生前将出门必辞告尊者。由宗庙赴圹时,要进行饰棺,这些棺饰有褚、帷、荒、池、齐、采、贝、鱼等,这套棺饰束缚在棺束上。以前对文献记载的这些棺饰读不懂,饰棺仪程也不十分清楚,由于考古资料的不断发现,才逐渐明白了这些丧葬仪节。

棺束,即捆扎棺的带子。这一仪节应是在殡宫前堂奉尸入棺后,用绳将棺捆扎好。按礼制,棺束的使用是有等级的。《礼记·丧大记》云:“君盖用漆,三衽三束;大夫盖用漆,二衽二束;士盖不用漆,二衽二束。”即国君的棺横向捆扎三束,大夫、士棺捆扎二束。目前发现的周时期墓葬中,只有东周楚墓的棺束保存的比较清楚,其制度似乎与周制不尽相同,并且由春秋至战国也有变化。春秋早、中期有横向用麻绳捆扎九束、七束、五束、三束者,这种九、七、五、三的数字,实际上是体现了贵族的身份等级,只是不那么严格罢了。战国时期的楚墓又有变化,不论那一级贵族墓均是横向捆扎三束。但也有捆扎两层者,如江陵望山一、二号墓,外层捆扎三横二竖,内层则分别是七横四竖、七横三竖(52);江陵九店楚墓还有外层二横一竖,内层三横二竖者(53)。

对于棺束的作用,历来学者都认为是封棺的,细考三礼记载,可以看出,除了封棺之外,还有连柳、设披、窆棺下葬等作用(54)。

连柳,即由宗庙即将赴圹时,将棺载之柩车,并进行装饰,这些装饰之具总称为柳,并将其束著于棺束上。《礼记·丧大记》云:“饰棺,君龙帷,三池,振容,黼荒,火三列,黼三列,素锦褚,加帷荒,……大夫画帷,二池,不振容,画荒,火三列,黻三列,素锦褚……士布帷,布荒,一池。”这段文献里记述了许多棺饰,最主要的有三种:褚、帷荒、池。直接衬覆棺的应是褚。郑玄注云:“大夫以上有褚,以衬覆棺,乃加帷荒于其上。”孔颖达疏:“素锦,白锦也。褚,屋也。于荒下又用白锦以为屋也。”(55) 贾公彦疏云:“云素锦褚,谓幄帐。诸侯以素锦为幄帐,以覆棺上……,既覆棺以褚,乃加帷加荒于其上。”(56) 由此可知,褚是直接衬覆棺的素锦。褚之外是帷荒。郑玄注云:“荒,蒙也。在旁曰帷,在上曰荒。”池是用竹编织的棺罩。郑玄注云:“池以竹为之,如小车笭,衣以青布,柳象宫室,县池于荒之爪端,若承霤然。”孔颖达疏云:“三池者,诸侯礼也。池谓织竹为笼,衣以青布,挂著于柳上荒边爪端,象平生宫室有承霤也。天子生有四注屋,四面承霤,柳亦四池象之。诸侯屋亦四注,而柳降一池,阙于后一,故三池也。”(57) 贾公彦疏云:“君三池,三面而有;大夫二池,县于两相;士一池,县于柳前面而已。”(58) 由此观之,池是用竹编织的笼罩,挂垂于荒的边缘端,象征宫室的屋檐。池之下悬铜鱼,柩车动,则“鱼跃拂池”(59)。

这套棺饰在考古发掘的墓葬中有发现。经学者研究认为,沣西张家坡西周墓中就保留有帷荒等棺饰的遗迹或遗物(60)。最近在山西绛县横水发掘的一座西周中期的墓中,发现了保存比较清楚的帷荒、棺束等棺饰痕迹(61)。湖北江陵马山一号楚墓棺外,罩一件深棕色绢制成的棺罩,周边有大菱形纹的锦缘,此棺罩即是帷荒。由于此墓属于士一级,所以没有褚。湖北荆门包山二号楚墓的棺上覆盖有九层织物,此棺饰更复杂(62)。另外,楚墓棺盖上多铺有竹帘,应当是文献中讲的池。两周时期的墓中,棺的两侧经常发现有散落的铜鱼,此也正好是“鱼跃拂池”之证。

棺束除连柳之外,还要设披。披即送葬之时人居柩车两旁执着系于棺束上的带子,以防柩车在赴圹途中棺柩倾倒。据《丧大记》记载,设披的数量也分等级,其等级正好和棺束的等级相对应,君棺三束,每束二披,共六披;大夫、士棺二束,设四披。如以春秋楚墓的棺束情况看,其棺束九应设十八披,七束设十四披,五束设十披,三束设六披。至战国时期均三束设六披。

柩车至墓圹后,先将棺饰脱下。《周礼·春官·丧祝》云:“及圹,脱载除饰。”郑玄注:“郑司农云,圹,谓穿中也;脱载,下棺也;除饰,谓去棺饰也。……玄谓,除饰便其窆尔。”贾公彦疏云:“至圹脱载,谓下棺于地;除饰,谓除去帷荒,下棺于坎。讫,其帷荒还入圹,张之于棺。”这就是说,柩车至圹后,为了便于下棺,要先除掉束著于棺的棺饰,然后利用棺束悬棺下葬。《礼记·丧大记》云:“凡封,用綍去碑负引,君封以衡,大夫士以咸。君命毋哗,以鼓封,大夫命毋哭,士哭者相止也。”孔颖达疏云:“君封以衡者,诸侯礼大物多棺重,恐棺不正,下棺之时,别以大木为衡,贯穿棺束之缄,平持而下,备倾顿也。大夫士以缄者,大夫士无衡,使人以綍直系棺束之缄。”由此观之,君、大夫、士葬,均以綍系在贯穿棺束的衡木上或直接系在棺束的纽上悬棺下葬。窆棺毕,再将诸棺饰“张之于棺”。

既然两周时期的墓葬中有这些棺饰,也肯定有如文献所记的遣葬仪式,如载柩之仪、饰棺之仪、执披引柩赴圹之仪及引綍悬棺下葬之仪等。

多层棺椁的墓,还有使用棺椁的先后程序问题,这一问题,《仪礼·士丧礼》没有讲,因《士丧礼》是讲士一级的葬丧礼制,按礼制,士只用一棺,故多层棺的用法没讲。现在可从墓葬资料的发现来证实多层棺的用法。

前述丧葬仪节中,赴圹埋葬前要在宗庙中饰棺,将棺装饰后,再载至柩车运往墓地埋葬,这是一项非常重要的丧葬仪节。这些棺饰在东周楚墓中发现一个规律,即这些棺饰多是装饰在内棺上,楚墓中只发现荆门包山二号墓所用三棺是装饰的内二层棺。另外,一些保存较好的多层棺楚墓,除内层棺进行装饰外,外层棺的底板或盖板多是由数块木板平列铺成,或只是边缘搭接,没有榫卯和攀钉相连接,如包山二号墓、望山二号墓外棺的底板或盖板均是如此构成,这种外棺肯定不能载之柩车。通过这些现象,使我们明白了周代多层棺的使用程序,即在殡时一般只用内棺(个别的用内二层棺,下同),在殡宫和宗庙进行各种祭奠仪式时也只有内棺,由宗庙赴圹时柩车也是只载内棺。外棺应与椁一样,先置于殡宫大门外进行视椁之礼,然后运往墓地预先进行构筑。《士丧礼》记载了构筑椁的仪节,在殡宫将尸体装敛于内棺进行祭奠后,再行“筮宅”之礼仪,即选择墓位,开始筑墓穴。然后将已做成的椁先在殡宫外举行视椁之礼。《士丧礼》:“既井椁,主人西面拜工,左还椁,反位,哭,不踊。”郑玄注:“既,已也。匠人为椁,刊治其材,以井构于殡门外也。反位,拜位也。既哭之,则往施之竁中矣。”胡培翚《仪礼正义》云:“此云井椁,则是已成,……井之则椁已成,将来施之竁中,象亦如是,此特先井构于殡门外,以视其完否耳。葬时必先施椁,乃下棺。”此是讲,将已做成的椁先井构于殡门外西方,丧主于东方面西拜工匠,并围绕椁环视一周,回拜位哭之,视其已成,然后将椁运往墓穴构筑。此虽没有讲多层棺的外层棺的构筑,既然在殡宫和宗庙都是只用内棺,窆棺下葬也是只有内棺,那么,外层棺只能是与椁一样,预先做成后,与椁一起构筑于殡门外,待视椁之礼后,与椁一起运至墓穴组装。这一问题的理清,对进一步了解三礼记载的丧葬仪程及棺椁结构等会有很大的启发。

(二)汉代对先秦启殡埋葬礼俗的承袭及演变

至汉代,在许多地区还保留着先秦埋葬礼俗,特别是在长江中下游地区,先秦的棺椁使用礼俗一直盛行于整个西汉时期。长沙马王堆軑侯家族墓就沿用了典型的先秦棺椁葬俗,一号墓主是軑侯利仓之妻,用了一椁四棺;二号墓主是軑侯利仓本人,用了一椁二棺;三号墓主是利仓儿子,用了一椁三棺(63)。其使用的身份等级制度已不严格,但这套埋葬礼制则是沿用的先秦旧制。保存比较好的一、三号墓内棺也均沿用先秦时的饰棺之制,饰二道帛束,都用起绒锦和羽毛装饰内棺。于省吾先生认为,这种棺饰即《左传》中所说的“翰桧”(64)。《左传·成公三年》记载:“宋文公卒,始厚葬……棺有翰桧。”杜预注:“翰旁饰,桧上饰。”孔颖达疏:“棺有此物,明是其饰,故以为旁饰上饰也。”《说文》云:“翰,天鸡赤羽也。”“桧”与“绘”可以通借,也可以理解为绘饰、装饰之意。故而春秋时期宋文公所使用的“棺有翰桧”,就可能类似马王堆汉墓的锦饰内棺。又《礼记·丧大记》所记棺饰中,君、大夫都用“素锦褚”,并且褚是直接衬覆棺的锦饰。由此观之,马王堆汉墓内棺的锦饰也可以理解为“褚”。

马王堆一、三号墓的锦饰内棺盖上平置“T”字形的帛画,应是丧葬仪程中所置的铭旌(65)。《仪礼·士丧礼》云:“为铭各以其物,……书铭于末,曰:‘某氏某之柩。’”郑玄注:“铭,明旌也。杂帛为物,大夫士之所建也。以死者为不可别,故以其旗识识之。”唯马王堆一号墓和三号墓所出“T”字形铭旌不是写的墓主名字,而是画的墓主形象。根据《仪礼·士丧礼》记载,此种铭旌的用法是,始死时始建,并悬挂于殡宫西阶处的屋檐下。在庭院置“重”后,将铭旌置于“重”。大殓殡后,又将铭旌置于殡宫西序的棺柩前。起柩赴圹时,则张举以前导。下棺于圹后,将铭旌置于棺上。马王堆一、三号墓的“T”字形帛画正是置于内棺的棺盖之上,与文献记载的丧葬仪节是一致的。更为重要的是,发现铭旌置于内棺棺盖之上这一现象,也说明了马王堆汉墓多层棺的使用程序,即在殡宫和宗庙进行一系列丧葬仪式时,只用内棺,由宗庙载柩赴圹最后下葬的也只是内棺,外棺是与井椁一起先置于墓圹中的。只有这样的埋葬次序,铭旌才能置于内棺棺盖之上。

1975年,湖北江陵凤凰山167号汉墓出土了一套保存比较完整的棺饰,由里外两层细绢棺罩和中间一床竹编棺罩组成(66)。紧贴棺身的为绣花棺罩,由数块方棋纹和梅花纹绛红色绣绢做成,分罩顶和四垂面两部分,整个棺罩紧裹于棺上,此应是棺饰中的“褚”。再外是用竹篾编成的方孔竹罩,罩于棺顶,四面下折17厘米,此应是“池”。最外为黄绢做成比较宽松的棺罩,整个罩在“褚”、“池”之外,此应是“帷荒”。此套棺饰与三礼记载吻合。

凤凰山167号汉墓悬棺下葬的仪程也与先秦一致。先秦下棺至墓穴多采用“悬封”的方法,《礼记·丧大记》云:“凡封,用綍去碑负引。”按周制,天子用六綍四碑,君四綍二碑,大夫二綍二碑,士二綍无碑。“綍”即引柩下葬入墓穴的绳索,“碑”即墓圹上负引綍悬棺下葬的木桩。《礼记·檀弓下》:“公室视丰碑。”郑玄注:“丰碑,斫大木为之,形如石碑,于椁前后四角树之,穿中于间为辘轳,下棺以綍绕。”凤凰山167号汉墓基本是按此种程序悬棺下葬的。此墓为无墓道的竖穴土坑木椁墓,深6.05米,用一椁一棺,椁内分为棺室、头箱、边箱三部分。棺长2.20米,宽0.80米,高0.80米,木板厚0.12米,重量过千斤。棺如此重大,墓深且无墓道,其下葬的方法只能采用由上而下的“悬封”方式。该墓墓口的南北墓边各有两个槽沟,两两相对,此为下棺时放置横杠的痕迹,在棺的下面还压有两条竹篾拧成的双股竹绳,前后各一条,并全部用朱绢缠裹,每根两头各结成环状,制成套圈,共四个套圈。下棺的綍一端系于套圈,另一端绕于墓圹上的辘轳上悬柩而下。不过,此墓的“碑”与郑玄注不同,不是树于椁的四角,而是用长约4.80米,直径约0.25米的两根大木横置于墓口之上,用四根大绳索通过双重辘轳悬棺而下。这种悬棺下葬的方式,在山西绛县横水西周墓中也有发现。该墓深15.28米,虽有墓道,但墓道下口处距离墓底还有9.23米深。在棺的下部有数条粗大的麻绳索,在墓圹的两壁还保留着垂直的悬棺绳索的痕迹。这一发现,印证了三礼所载的“悬封”方式。

另外,在启殡埋葬的过程中,还有丧葬用车的礼俗问题。目前发现的西汉诸侯王墓中,多同时殉葬三辆大型实用真车马的现象,这也是沿袭了先秦周代的丧葬用车礼制。《仪礼·既夕礼》载:将棺柩由殡宫迁至祖庙,并在祖庙设迁祖奠、祖奠、大遣奠时,要进车,“荐车直东荣,北辀。”郑玄注云:“荐,进也。进车者,象生时将行陈驾也,今时谓之魂车。辀,辕也。车当东荣,东陈,西上于中庭。”贾公彦疏:“荐车者,以明旦将行,故豫陈车。云进车者,象生时将行陈驾也,……今死者将葬,亦陈车象之也。云今时谓之魂车者,郑举汉法况之,以其神灵在焉,故谓之魂车也。”关于所进车的名称及数量,贾公彦疏云:“即下《记》云荐乘车、道车、槀车。以次言之,则先陈乘车,次陈道车,次陈槀车。”又胡培翚《仪礼正义》云:“车即下《记》乘车、道车、槀车也。以生时将行陈驾,故进此车于庭而陈之,象生时也。此车平日所乘,灵魂凭之,故谓之魂车,盖汉时有此名也。”王礼也有此三乘车。《周礼·春官·巾车》贾公彦疏云:“惟据乘车、道车、槀车三乘,此王礼也有此三乘车。”可见在两周时期,从天子到士丧葬时均备有乘、道、槀三乘魂车,只是驾车的马匹数量不同。经考察,西汉诸侯王墓中所殉三车的数量、形制及装备情况都与“三礼”所载乘、道、槀三车相似。因此,我们有理由推测,西汉诸侯王墓中三辆车就是载死者衣冠至墓穴的魂车,与先秦乘、道、槀三车的性质是相同的。郑玄之所以用汉代魂车之名来称先秦的乘、道、槀三车为魂车,大概就是因为汉代葬仪与先秦葬仪有相承之处(67)。

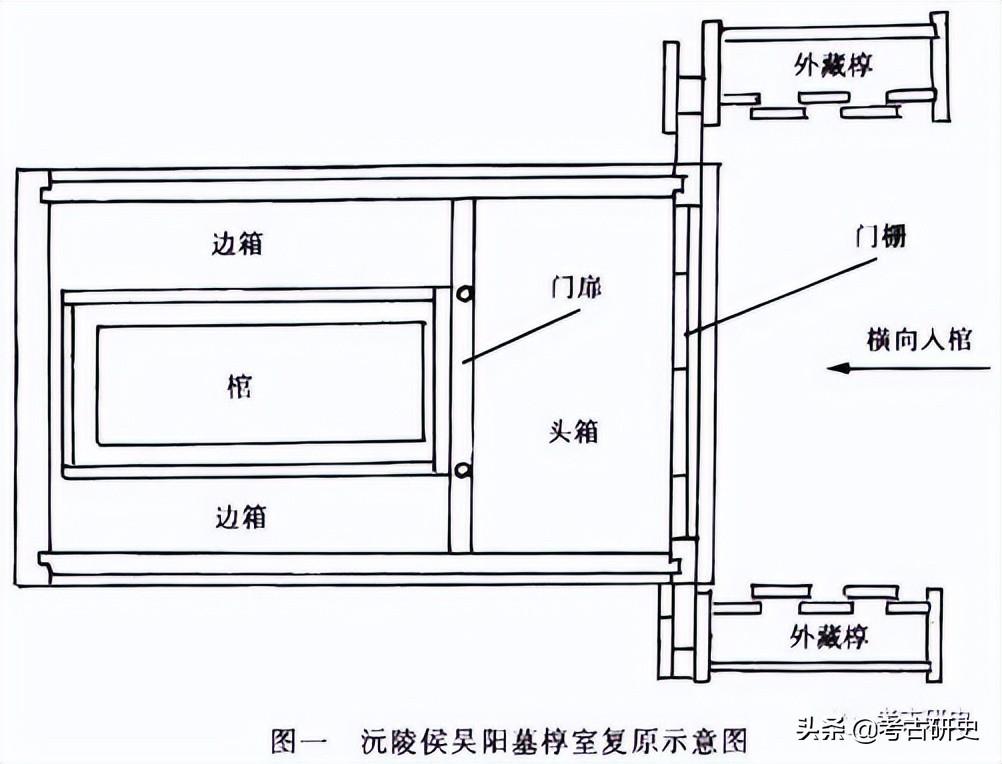

汉代墓葬除了继续承袭许多先秦埋葬礼俗外,在某些方面也有较大的变化,主要是由埋葬形式的变化所引起的。汉墓中有许多是将棺横向推进棺室的,这一类的墓一般设有墓道,棺室设门,以便将棺横向进入。这样就改变了先秦竖向窆棺下葬的方式。如“凿山为藏”的崖洞墓、砌为券顶的砖室墓以及石室墓等都是通过墓道、甬道、墓门将棺横向进入棺室的。汉代的木椁墓则存在两种葬棺形式。一种是用先秦的“悬封”形式,即前述江陵凤凰山167号汉墓所采用的形式。有的木椁墓虽也有墓道,但也是采用“悬封”形式。如马王堆三座軑侯家族墓,大型木椁内分隔成互不相通的五个室,棺室居中,墓道底口比椁室略高。这种木椁墓只能将棺由墓道送至椁室上部,再将棺窆入棺室。正如前引郑玄注,将大木“于椁前后四角树之,穿中于间为辘轳,下棺以綍绕”的“悬封”方式。同时期的湖南沅陵虎溪山沅陵侯吴阳墓(68),则是采用的横向入棺形式。该墓也是大型木椁墓,用一椁二棺,椁室内由头箱、左右边箱和棺室组成。头箱与左右边箱通过隔门相连。棺室前部设有门扉,与棺室门扉相对的椁室前壁做成门栅,在门栅的立板上有漆书“南扇”、“北扇”字样,当为门板之意。门栅与底板之间用轴榫套接,说明此门栅是可以开闭的。斜坡形墓道下口至墓底。这种墓葬型制,便于将棺由墓道通过椁室门、棺室门横向送入棺室内,不必再用綍、碑、辘轳由上而下进行窆棺了(图一)。

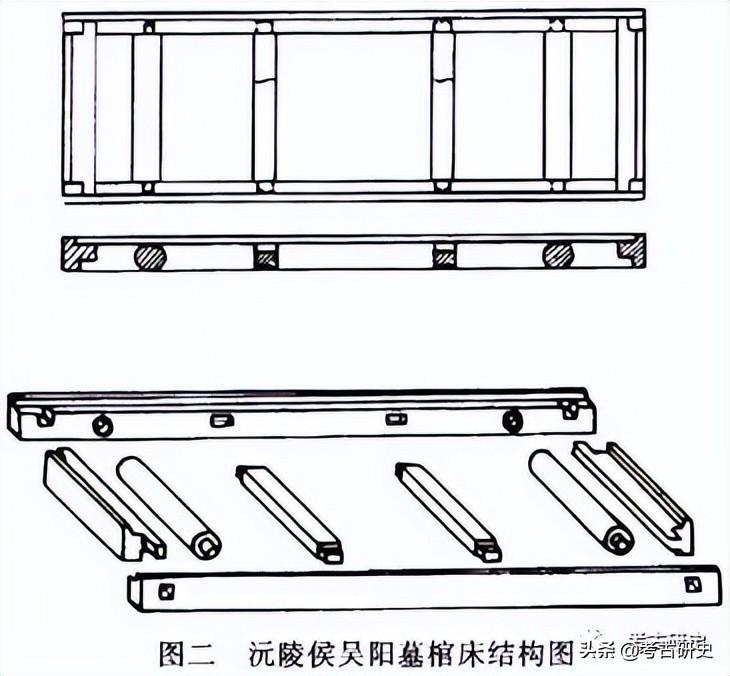

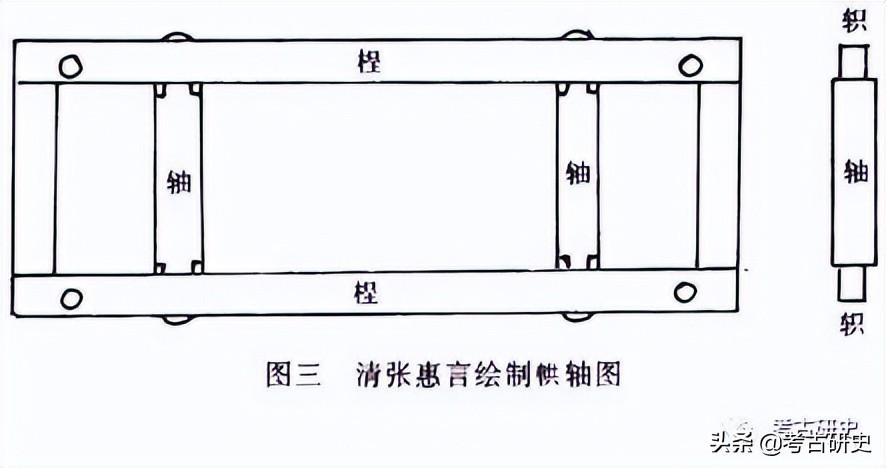

在沅陵侯吴阳墓中,还发现了承托内棺的棺床(图二),此棺床形状与《仪礼·士丧礼》记载的搬运内棺的輁轴相似。《士丧礼》载,大敛前在殡宫准备殓棺时,“升棺用轴”;葬前,将棺柩从殡宫迁到宗庙进行朝祖奠时,“迁于祖用轴”。郑玄注:“轴,輁轴也,輁状如床,轴其轮,輓而行。”又云:“轴状如转辚,刻两头为轵,輁状如长床,穿桯前后,著金而关轴焉。”按郑玄的解释,輁轴就像一长方形的床框,在前后各安装一滚动的圆木轴,在丧葬过程中,用其移动棺柩。郑玄解释的輁轴形状,与吴阳墓出土的棺床非常相似。郑玄是东汉时人,对汉代的葬具应当清楚。清人张惠言绘制了輁轴图(69)(图三),与吴阳墓发现的棺床几乎完全一样。这说明,吴阳墓中的棺床应当是輁轴,在殡宫中升棺时用輁轴,将棺迁到宗庙时用輁轴,将棺下葬时还是用輁轴。吴阳墓的外棺开口是在前面,棺室、椁室前也是做成门栅,正好用这一輁轴将内棺由墓道横向推入棺室(即外棺)内。这种横向葬棺的方式,在安徽阜阳汝阴侯夫妇墓中也有发现(70)。此两座大型木椁墓的椁室前壁、棺室前壁均辟门,棺下均有輁轴,其葬棺方式也应是用輁轴横向将内棺推入棺室的。这些例证也说明,西汉时期,有些多层棺的墓,在殡宫、宗庙进行各种丧葬仪式时,只用内棺,外棺与椁是在墓圹内构筑的。

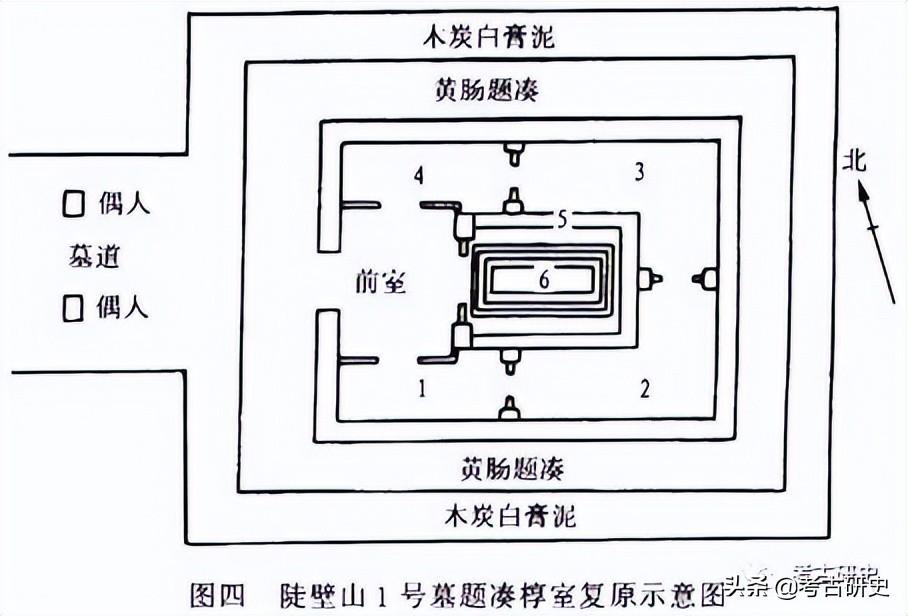

西汉时期“黄肠题凑”墓是一种新的埋葬形式,这种新的埋葬形式必然也导致传统葬俗的变化。黄肠题凑墓虽是由先秦的木椁墓发展而来,但却改变了先秦木椁墓“悬封”式的窆棺形式,而变成了横向推进式。长沙陡壁山曹女 巽墓可以说是一种过渡形式。该墓有斜坡形墓道,墓道下口据墓底约0.6米。椁室四周构筑黄肠题凑,东、南、北三边各垒三层黄肠木,高约1.2米左右,通墓道的西边只垒二层,高约0.8米左右。题凑内有二层椁,外椁紧贴题凑墙垒砌,东、南、北三壁各垒木枋三根,残高1.18米,向墓道的西壁只垒木枋一根,枋上置木板一块,残高0.41米。内椁筑于整个椁室的中部,与外椁之间形成回廊并用隔门分为五室。内椁前边设门,与前室相通。内椁内置二层套棺。从此墓的结构看,对于面向墓道的西边题凑椁室是做了特殊的构筑,题凑木只垒二层,外椁只垒一根木枋,上置木板,这些都是为了便于将套棺沿墓道横向送入棺室。黄展岳先生对此墓的复原更为清楚,认为棺房前面的前室,“四边设双扇门,两侧门通椁房,后门(东)通棺房,前门(西)经题凑木墙通墓道。出土时,前门紧闭,门前紧贴题凑木墙。从出土现象观察,这里的题凑木墙是在埋葬完毕后堆垒起来的(注:更确切地讲,是通过西壁题凑木墙缺口将棺横向推入棺房后,再将此处的题凑木堆垒起来),同时封闭前室门,与墓道隔绝”(图四)(71)。另外,此墓的简报报道,该墓用了三重棺,“最外一重系用8厘米的木板制成的木框,无底无盖,套着第二重外棺”(72)。此并非是外棺,倒像是棺床或輁轴。据报道,在此木框下,“南北放置五根残长约1.28米的垫木”。细观察所绘图,似乎第1、3、5根垫木为方木,2、4为圆木,如将此垫木与木框结合起来,完全像沅陵侯吴阳墓中的輁轴。如果此推测不误,该墓应是两层套棺,此套棺也如沅陵侯吴阳墓一样用輁轴横向送入棺室。这也说明吴姓长沙王侯都采用了此种葬棺形式。

目前已发现的另外几座黄肠题凑墓,如长沙象鼻嘴吴姓长沙王墓、北京大葆台广阳王墓(73)、老山汉墓(74)、河北定县中山王刘修墓、江苏高邮广陵王墓(75) 等,这些墓题凑椁室均整体构筑成横向进入式。墓道下口直抵墓室底,面对墓道的题凑壁、回廊壁、内外椁壁均预先设置成过门式。很显然,这种构筑形式就是为了便于棺的横向进入,彻底不用了传统的“悬封”方式。由于采用横向式入棺,有些多层套棺也是同时送入,除非如沅陵侯吴阳墓的外棺是在棺头可以开启的。这样就改变了先秦那种在殡宫、祖庙只用内棺并最后将内棺悬封入墓的制度。北京大葆台广阳王墓是用的二椁三棺,二椁南边都辟门,双扇对开。如此结构的二椁肯定是与整个题凑椁室一起构筑的,这样也就省去了先秦先将椁井构于殡门外的视椁之礼。在大葆台汉墓内椁的底板上,还铺有三条滑板,并保留了套棺在上面推动的痕迹,这也证明三层套棺是利用滑板推入椁内的。另外,此墓的外棺“底板内侧以至棺帮上,都残留宽13厘米的丝带两条,两者相距22厘米。两条丝带之间是数道丝绳。在丝带外侧,尚残留一块丝织品,花纹朝下,色彩艳丽”。从此描述观之,这很类似中棺饰有棺束及帷荒之属。北京老山汉墓也有同样的棺饰,该墓也是二椁三棺,“在中棺的底部保存有六条用于往下放棺时系棺的丝带。棺盖之上覆盖有一件比较完整的丝织品”。如果此二墓的中棺饰有棺束及帷荒之属,这种饰棺的仪节应当在殡宫或祖庙举行,那么内二层棺是在何时何处用何种仪节装入外棺的,此问题还有待于新资料的发现再做研究。

三 由庙祭到墓祭所引起的陵寝制度演变

(一)先秦时期墓祭的出现

据《仪礼》中的《士丧礼》、《既夕礼》、《士虞礼》等记载,周代在整个丧葬过程中对死者要举行十余种不同名目的祭奠,次数约百次以上。没有埋葬之前,在殡宫和祖庙进行始死奠、小敛奠、大敛奠、朝奠、夕奠、朔月奠、荐新奠、朝祖奠、祖奠、大遣奠等祭奠。埋葬之后,丧主返哭祖庙,又返哭殡宫,接下来进行虞祭之礼。“虞”即“安”的意思,父母死后,迎父母之神于殡宫而祭之,以安其神,这就叫虞祭。虞祭也分等级,士葬后三虞,大夫五虞,诸侯七虞(76)。虞祭之后,为死者设主牌,以后进行卒哭祭、小祥祭、大祥祭、禫祭。这些祭奠都是在殡宫中进行,至禫祭除服后,将神主移至祖庙进行以后的庙祭。这是周代对死者的祭祀仪程。三礼中全然没有记载在墓地进行祭祀的内容。

正因为商周时期注重庙祭,不重视墓祭,所以商周时期的墓葬“不封不树”(77),“皆无丘垅”(78),“与平地齐”(79),是没有坟丘的。到春秋时,孔子将父母合葬于防,“封之,崇四尺”(80),开始做了不大的坟丘。文献还记载,东周时期尤其是战国时期已开始按等级做坟丘了。《周礼·春官·冢人》载:“以爵等为丘封之度,与其树数。”《吕氏春秋》也说“营丘垅之大小高卑厚薄之度,贵贱之等级”。从考古发现看,的确是在春秋时期出现坟丘,战国时期就比较普遍了。河南光山县发现的春秋早期黄君孟夫妇墓,据简报称,墓上原有高约七八米的封土(81)。在黄君孟夫妇墓西北165米处,又发现黄季佗父墓,时代也属春秋早期,该墓俗称“天鹅墩”大冢,据说原封土堆高达10米左右(82)。河南固始宋景公之妹句吴夫人墓,墓口之上有人工夯筑的封土高7米,底径55米(83)。另外,在安徽淮南蔡家岗发掘的两座蔡国墓,年代比句吴夫人墓略晚,可当春秋战国之际,两座墓上均有高约4米的封土(84)。进入战国时期,坟丘的出现已经相当普遍了,一般大中型贵族墓都筑有高大的坟丘。不仅如此,这一时期在对墓葬的称谓上也有变化,春秋以前称墓葬为墓,战国时则开始称丘墓、坟墓、冢墓、陵墓,均有突起地面高大之意(85)。如赵肃侯十五年(公元前335年)起寿陵,不久秦惠王起公陵,楚国则将其祖先的墓地称为夷陵。之所以称陵,就是因为各国国君的坟墓都筑得十分高大,简直像座山陵。河北平山中山王陵、易县燕下都燕王陵、邯郸赵王陵、山东临淄齐王陵、湖北江陵楚王陵、陕西芷阳秦王陵等都有像小山一样的高大封土(86)。

坟丘的出现应当与墓祭有关。文献记载,古者“墓而不坟”,“古不墓祭”,而进行庙祭(87)。但从考古发现看,古者也不是绝对不进行墓祭,如安阳商代王陵区有规律地分布着大量人牲祭祀坑,说明商代王陵是进行墓祭的(88)。又安阳妇好墓等设有享堂(89),也应是用以祭墓的。“古不墓祭”应是针对商周时代的庙祭而言。王充《论衡·四讳》云:“古礼庙祭,今俗墓祀。”应当就是讲商周时代注重庙祭。学者通过对殷墟卜辞的研究发现,商代祭祀祖先是用周祭制度(90)。所谓周祭,是指殷商王室用五种祀典轮流而又周而复始地祭祀成系列的先公先王先妣。除周祭外,还有一些对祖先的不成系统的祭祀典礼,被称为“特祭”或“选祭”。卜辞中还记载,商王祭祀祖先主要是在“宗”或“必”中进行。从字形上分析,“宗”上面宝盖是屋宇之形,“示”则是神主的象征。故《说文》云:“宗,尊祖庙也。”于省吾先生考证“必”为“祀神之室”(91)。“宗”和“必”正是商代祭祀祖先的宗庙。据研究,殷墟卜辞所见商先王宗庙有:大乙宗、中丁宗、祖乙宗、祖辛宗、祖丁宗等(92)。从20世纪30年代开始,对殷墟进行了大规模考古发掘,经研究将其自北向南分为甲、乙、丙三区,甲区为宫室遗址,乙区为宗庙遗址,丙区为祭坛遗址(93)。乙组建筑基址规模较大,在乙七、乙八建筑基址周围有成行密集排列的殉葬坑,殉有大量的马、羊、狗及人等,此建筑基址似为商王祭祖的宗庙遗址。在乙组建筑基址以南,又发现了大型建筑基址,与乙组建筑基址是有密切关系的。其中1号房是主要建筑,南边至少有六处门道,门道两侧有排列规则的祭祀坑,坑内多数埋人架3具,其中各有一具跪状人架。从房“内无隔墙、无居住痕迹、门外有祭祀坑等现象分析,这座基址大概是用于祭祀的宗庙性建筑”(94)。可见,殷墟内用于祭祀的宗庙性建筑是相当庞大的,这与殷墟卜辞大量记有祭祖的内容可以相互印证。不难看出,商王对祖先和先王的祭祀,除了在陵墓进行之外,更主要的还是在宗庙中进行。商王室宗庙便成为国家政治活动的中心,除了祭祖之外,凡举国之大事,商王均要事先奉告于祖先宗庙。

周代是靠宗法制度来维护统治的,为了强调宗法关系,特别重视庙祭。作为国都的重要标志即是否设有宗庙,“凡邑有宗庙先君之主者曰都,无曰邑”(95)。在营建宫室时,“宗庙为先,厩库次之,居室为后”(96)。周代的各级贵族均按礼制立庙。《礼记·王制》云:“天子七庙,三昭三穆,与太祖之庙而七;诸侯五庙,二昭二穆,与太祖之庙而五;大夫三庙,一昭一穆,与太祖之庙而三;士一庙。”各级贵族均按礼制到庙中祭祖。周代各级贵族立庙均在城内,为集中庙制,以此种形式来加强宗族的关系。周天子的宗庙已在陕西岐山周原发现(97),此遗址内所出甲骨上刻有“祠,自蒿于周”,内容是周王从镐京往岐周进行春祠。学者认为,此内容为武王自镐京前往周原祀周宗庙之事(98)。此遗址应是周先公先王的宗庙。

正因为周人注重庙祭,所以人死埋葬后,对其灵魂的祭祀就移至宗庙。《仪礼》中的《既夕礼》、《士虞礼》详细记载了周代丧礼中对新死者进行庙祭的礼仪程序。周人认为,人死后灵魂还在,死者埋入墓葬后,“孝子恐魂灵无依,急迎神归”(99),将送葬时魂车所载的死者衣冠载之柩车,“迎精而反,将以设于寝庙”(100)。这就是《既夕礼》所载的葬后“反哭”宗庙、“遂适殡宫”之仪节。此“殡宫”即“寝宫”,胡培翚《仪礼正义·既夕礼》云:“经云‘遂适殡宫’,则反哭于祖庙后,即至寝,明矣。”在寝中进行虞祭之礼后,再进行卒哭祭,“卒哭而祔,祔而作主”(101),即卒哭祭的第二天,要到宗庙中将死者神主按昭穆班辈排定位置进行“班祔”之礼(102)。《礼记·丧服小记》云:“祔必以其昭穆”。昭穆制度是周代的重要宗庙祭祀制度,依此使宗庙祭祀井然有序,不失其伦。故《礼记·中庸》曰:“宗庙之礼,所以序昭穆也。序爵,所以辨贵贱也;序事,所以辨贤也。旅酬下为上,所以逮贱也。燕毛,所以序齿也。”将神主在宗庙“班祔”之后,仍回寝中进行小祥祭、大祥祭、禫祭,至禫祭除服后,再将神主移至祖庙进行以后的庙祭,但死者的衣冠仍保留在寝宫中以享祭祀。

从西周末年开始,周天子的势力日渐衰微,诸侯势力迅速增长,先后出现了春秋五霸和战国七雄,社会各阶级关系重新组合,等级关系受到冲击,出现了所谓礼崩乐坏的局面。这样,维护周天子统治秩序的宗法制度和礼乐制度遭到了破坏,庙祭也开始松弛,一些贵族不到受宗法控制的宗庙中去祭祀,而是到自己的祖坟上去祭祖。于是,用以表示尊贵、地位和权力的坟丘也随之出现了。从春秋开始出现坟丘之后,战国时期的国君及高级贵族墓大筑坟丘已普遍盛行。各国国君的坟墓不仅筑起了显示墓主尊贵、地位和权力的高大坟丘,而且多数王陵还独自筑有宏大的陵园,以进一步突出国君的地位。如河北平山中山王厝墓出土的兆域图所示,在一座大陵台上并列五座大墓,中山王厝墓居中,王后和夫人墓居于两侧。墓的封土上建有三层台榭,称之为堂。整个陵墓四周又有两道城垣围绕,形成了一个十分壮观的陵园。河北邯郸赵王陵、河南辉县固围村魏王陵也如中山王陵一样的设计(103)。

东周各国国君虽各自为陵,并筑有陵园、陵堂等建筑,但各国的都城内还保留着传统的宗庙制度。因为墓祭只是单纯对死者的祭祀,而传统宗庙除了用作对祖先的祭祀和宗族的礼仪活动外,更重要的是用作政治上举行重大典礼和宣布政令的地方,如朝礼、聘礼、告朔、册命、出征、告捷等军国大事都要在宗庙中进行,《左传》中有关这方面的记载比比皆是。各国国君陵墓的出现,陵园的修筑,只是增加了一处对死者进行祭祀的场所。东周时期这一新的祭祀场所的出现,在一定程度上为秦汉陵寝制度的形成奠定了基础。

(二)秦汉时期陵寝制度的形成

秦国的埋葬制度有自己的传统。秦在都雍期间(公元前677—前383年)十六位国君的墓地在陕西凤翔秦雍都南郊(104)。墓地的南、西、北三面有壕沟环绕,称为外隍;里面的墓葬分为几组,每组墓外有壕沟环绕,称为中隍;每一位国君墓外还有壕沟环绕,称为内隍。一些大墓上部发现有建筑遗迹,应是享堂,但没有封土。雍城的秦公陵还是遵循着“族坟墓”的“公墓”制度,较集中地族葬在一起,形成一个大的公墓区。在秦都咸阳西北发现了秦惠文王、武王的“毕陌”陵墓区(105)。此陵墓区与雍城的秦公陵最大的不同是墓上出现了巨大的封土,并在周围发现有陵园建筑遗迹。秦惠文王与惠文后合葬陵,两座覆斗形陵冢南北并列,王陵在南,后陵居北。陵南有陵园建筑遗迹。此表明,早先雍公陵墓上的享堂至此时已移至墓侧。战国后期秦国国君的陵墓位于临潼骊山西麓,称东陵,是昭襄王、孝文王、庄襄王的陵墓区。此三代秦王均各自筑有独立陵园,如昭襄王陵园有人工隍壕围护,园内均有高大的封土堆,秦王和王后两墓冢南北并列,陵侧地面上有建筑遗址(106)。此墓侧的建筑遗址应当是进行墓祭的场所,即陵寝。《史记·秦本纪》载,秦昭襄王五十六年卒,紧接着唐太后也卒,二人合葬时,“韩王衰绖入吊祠,诸侯皆使其将相来吊祠,视丧事”。这些丧事活动有可能都是在昭襄王的陵寝中进行(107)。

从雍秦公陵各大墓上的享堂发展到秦东陵墓侧的寝,说明秦国存在着墓祭,但同时还进行庙祭。《史记·秦始皇本纪》载:秦“先王庙或在西雍,或在咸阳。”在凤翔雍城内马家庄已经发现了秦的宗庙遗址(108)。遗址四面环以围墙,院内有三座布局、形制、规模基本相同的建筑,一座坐北朝南,另两座分列东西相对。有学者认为此是诸侯的三庙制,也有认为是五庙制(109)。无论是三庙还是五庙,从该遗址的规划布局看,仍然是秦沿用周传统的集中庙制,也说明秦在雍时期同时实行着墓祭和庙祭。既然说“先王庙或在西雍,或在咸阳”,也说明都城咸阳内也有集中的先王宗庙。至战国后期,秦传统的宗庙制度发生了变化:一是将庙建在渭南,离开了咸阳的宗庙;再者是秦王均各自单独立庙,摆脱了传统的集中庙制。《史记·秦始皇本纪》载:“诸庙、章台、上林皆在渭南。”《史记·樗里子列传》云:“樗里子疾室在于昭王庙西渭南阴乡樗里。”既然文献记载秦始皇二十六年时渭南就有“诸庙”,肯定不是一处庙,又记载昭王庙已在渭南,起码表明从昭王以后各王的庙均在渭南。从前述昭王卒葬时曾在东陵举行各国使臣参加的隆重祭奠葬礼,此在渭南又单独立有庙,说明昭王以后各王也进行墓祭与庙祭。

秦始皇统一六国,建立了中央集权的政治体制,其陵墓建制也体现了他至尊无上的地位和权势。秦始皇陵园的设计是在原秦国陵墓制度的基础上并吸收了关东各国王陵的做法(110)。整个陵园由两重城垣环绕,秦始皇墓上有覆斗形的封土,至今仍高达47米。内外城四面均设城门,外城东西门和南北门的连线正好相交于封土顶点中心。内城东北部又筑一小城,内有陪葬墓,均无封土。在内外城之间还设有供奉祭品的“骊山食官”遗址、管理陵园的园寺吏舍遗址等。陵园东侧有陪葬的王室诸公子、公主墓以及马厩坑、兵马俑坑等。秦始皇陵另一个大的建制是继承了“毕陌”和“东陵”陵墓的特点,把原来建于墓上的享堂移于墓侧,正式成为寝殿、便殿。这些建筑遗迹在封土的北侧均已发现,从而证实了东汉蔡邕《独断》中“古不墓祭,至秦始皇出寝,起之于墓侧”的说法。中国古代的陵寝、陵园制度至此时基本形成。

秦始皇在建骊山陵园的同时,还在渭南建有生祠,“(二十七年)作信宫渭南,已,更命信宫为极庙,象天极,自极庙道通骊山”(111)。自极庙与骊山陵园连以通道,这也意味着将庙祭与陵寝的祭祀给协调统一起来。秦始皇的庙制也有大的变化。雍都与咸阳的宗庙都是集中庙制,至渭南建“诸庙”,则成了各王独立庙制。秦始皇于二十七年建“信宫”,第二年遂改名“极庙,象天极”,这预示着向以秦始皇为独尊的集中庙制发展,最后想实现这一庙制的是秦始皇死后的秦二世。《史记·秦始皇本纪》载:“(元年)二世下诏:增始皇寝庙牺牲及山川百祀之礼,令群臣议尊始皇庙。群臣皆顿首言曰:‘古者天子七庙,诸侯五,大夫三,虽万世世不轶毁。今始皇为极庙,四海之内皆献贡职,增牺牲,礼咸备,毋以加。先王庙或在西雍,或在咸阳。天子仪,当独奉酌祠始皇庙。自襄公已下轶毁。所置凡七庙,群臣以礼进祠,以尊始皇庙为帝者祖庙。’”有学者将其排列成秦始皇为太祖居中,献公、惠文王、孝文王为三昭居左,孝公、昭襄王、庄襄王三穆居右,成为秦始皇七庙制(112)。此段的原意恐怕并非如此。“帝者祖庙”,独奉始皇为太祖是对的。既然在雍和咸阳已有先王庙,所以在始皇庙中自然将“自襄公已下轶毁”,而绝不能将先公、先王按昭穆排在太祖始皇之后,这与昭穆制度严格宗族班辈是不符的。始皇七庙应当是以后的二世、三世、四世……的六世神主以次按昭穆班辈排于太祖始皇庙之左右,并按昭穆制度行神主迁祧之制。这与秦始皇自尊为“始皇帝,后世以计数,二世、三世至于万世,传之无穷”(113) 的意愿是一致的。只是秦祚短暂,均没有实现而已。

汉承秦制,在帝陵建制上体现得非常清楚。西汉从高祖刘邦到平帝,十一位皇帝中有九位葬于汉长安城北部的咸阳塬上,呈东西一排。文帝、宣帝则葬在长安城东南(114)。各帝、后陵的主体建筑格局是沿袭了秦始皇陵制度。皇帝和皇后陵丘均为覆斗形,一般皇帝陵居西,皇后陵居东,两相并列。各陵均设有陵园,除高祖刘邦和吕后陵同为一个陵园外,其余皇帝陵和皇后陵均各自设陵园。陵园平面呈方形,四面正中各辟一门,陵墓坐落在陵园中央。在皇帝陵和皇后陵旁均筑有寝园,证明“至秦始皇出寝,起之于墓侧,汉因而弗改”(115),以及“汉诸陵皆有园寝”(116),的记载是正确的。根据对宣帝杜陵寝园的发掘,寝园主要包括寝殿、便殿两组建筑(117)。《汉书·韦玄成传》载:“又园中各有寝、便殿,日祭于寝,月祭于庙,时祭于便殿。寝,日四上食;庙,岁二十五祠;便殿,岁四祠;又月一游衣冠。”可见这两组建筑是供奉皇帝生前所用衣冠并定时进行祭祀的场所。

汉代对已去世的皇帝有三处祭祀场所:“日祭于寝,月祭于庙,时祭于便殿”,这样就将寝祭、便殿祭、庙祭也即墓祭与庙祭给协调统一起来。

陵寝放死者衣冠。蔡邕《独断》载:“古不墓祭,至秦始皇出寝,起之于墓侧,汉因而不改,故今陵上称寝殿,有起居衣冠象生之备,皆古寝之意也。”《汉书·平帝纪》记载,汉哀帝义陵的“寝”里发生“急变”:前一天晚上寝令将衣冠已放入匣柜中,第二天早上衣冠突然出现在床上,认为是神灵显圣,赶紧用太牢以祭。这一故事说明陵寝中是放置死者衣冠。在先秦的送葬礼仪中,是乘、道、槀三魂车载死者衣服与柩车一起至墓地,待下葬后,柩车已空,于是将乘、道、槀三魂车所载衣服再载之柩车运回城内的祖庙、殡宫以享祭祀,即《既夕礼》所载的葬后“反哭”宗庙、“遂适殡宫”之仪节。至西汉,由于在墓侧建有陵寝,所以死者的衣冠就不会运回城内的宗庙和寝宫中,而是直接放置于墓侧的陵寝中。陵寝中备衣冠,又“月一游衣冠”至庙,形成了汉代著名的“衣冠道”,这已成为西汉祭祖之定制。

由于在墓侧起陵寝,也使西汉的宗庙制度发生了大的变化。最初,汉高祖的庙依照传统的礼制建在都城长安城中。《三辅黄图》载:“高祖庙在长安城中西安门内,东太常街南。”刘庆柱先生推断,高祖庙应在汉长安城的长乐宫西、安门大街东、安门北、武库南的位置(118)。按照传统礼制,天子、诸侯都要每月到宗庙中祭祖(119),所以惠帝要每月祭于高庙,并把高祖衣冠从寝中运出游至高庙。当时惠帝居未央宫,为东朝居于长乐宫的太后,便在武库南的位置筑了一条连通未央宫与长乐宫的“复道”。然讲究礼仪的叔孙通即刻进谏:“陛下何自筑复道高帝寝衣冠月出游高庙,子孙奈何乘宗庙道以上行哉!”并建议惠帝在渭北重新立高帝原庙,以解决高祖衣冠由寝从复道下出游高庙的问题(120)。此放高祖衣冠的“寝”在何处?注释家各有所指:服虔认为在“高庙中”;如淳认为是“宫中之寝”;晋灼认为“寝在桂宫北”;颜师古则认为:“诸家之说皆未允也。谓从高帝陵寝出衣冠,游于高庙,每月一为之,汉制则然。”(121) 现在看来,颜师古的解释是对的,因为高祖长陵旁已建有专门放衣冠的寝殿,高祖下葬后,魂车所载衣冠肯定是放置在陵寝中的。在渭北高帝陵附近重建高帝庙,从而解决了“月一游衣冠”的诸多问题,由此确立了西汉一代陵旁立庙的制度,“京师自高祖下至宣帝,与太上皇、悼皇考各自居陵旁立庙”(122)。据文献记载和学者研究,惠帝庙应在长陵旁的高帝庙之西、安陵附近(123),文帝的“顾成庙”、景帝的“德阳宫”、武帝的“龙渊庙”、昭帝的“徘徊庙”、宣帝的“乐游庙”、元帝的“长寿庙”、成帝的“阳池庙”均是建在各自陵墓附近(124)。近年发掘的汉景帝阳陵附近的“罗经石”遗址(125),韩伟先生认为是社(126),王学理先生认为是陵庙(127),杨宽先生在其《中国古代陵寝制度史研究》一书中,上编将罗经石遗址推定为景帝庙(即德阳宫),下编则又说成为寝殿(128)。2003年,王莽九庙遗址的详细考古报告出版,其每座庙址的规划布局几乎与罗经石遗址完全相同(129)。平面布局均呈“回”字形,外围是正方形院墙,四面正中各辟一门,四门之间是四个曲尺形回廊。内部中心是正方形台基,四面各有三个门道,共十二门道,四周有砖铺地面、卵石散水,门道内侧均有厅堂建筑遗迹。四面均出土四神空心砖或瓦当。对罗经石遗址的不同看法,主要是由中心台正中的“罗经石”引起。该石平面呈方形,边长1.7米,厚0.4米,上面加工成直径1.35米的圆盘,圆盘上刻有正方向十字凹槽。无独有偶,在王莽九庙12号庙址中心台的正中,也放置一础石,扁平椭圆形,长2.44米,宽2.05米,厚0.82米。顶面中部刻出平座,平座长1.85米,宽与石同。此础石与四周厅堂础石相比,是最大的一块。报告推测,中心木柱应是直接竖立在此础石平座上的。既然罗经石遗址的布局及建筑方式与王莽九庙遗址相一致,就可以肯定此遗址应当是景帝庙,即德阳宫。“这里过去曾发现砖铺地、石子路面一段,方向由东南向西北,通向阳陵”(130),此正是“衣冠道”所在。所谓“罗经石”,既不是测量方向的“罗盘石”,也不是放置社主或神主的基座,而是如王莽九庙中的中心柱础石(131)。之所以此中心础石刻有正方向十字凹槽,只是确保陵庙建筑的正方向而已。

由于墓侧起寝,使西汉各帝庙也都立在了各自的陵墓附近,形成了分散庙制。只是三年袷祭时才集中到高庙。《汉旧仪》载:“宗庙三年大祫祭,子孙诸帝以昭穆坐于高庙,诸堕庙神皆合食,设左右坐。”王莽复古改制,为了突出其宗统地位,在都城长安南郊建立了九庙,以图恢复传统的集中庙制。

西汉各诸侯王国制如汉朝廷,其陵园、寝庙等也应效仿汉朝廷。《汉书》记载,西汉皇帝屡次令郡国建立祖宗之庙进行祭祀。惠帝即位后,“令郡国诸侯各立高祖庙,以岁时祠”(132)。景帝时,令“郡国诸侯宜各为孝文皇帝立太宗之庙”(133)。宣帝时,“欲褒先帝”,“尊孝武庙为世宗庙”,并令“武帝巡狩所幸之郡国,皆立庙”(134)。一些郡国王侯也筑有自己的陵园、祠堂等。《汉书·霍光传》:“光薨,谥曰宣成侯,发三河卒穿复土,起冢祠堂,置园邑三百家,长丞奉守如旧法。”河南永城芒砀山是西汉梁国王陵,其中保安山是梁孝王刘武及其王后的陵墓区,是目前发现的最大的诸侯王陵,在许多方面都是模仿的西汉帝陵(135)。梁孝王陵位于保安山南峰,王后陵位于北峰,两墓相距约200米,以山为陵,墓顶都有封土,周围发现大规模的建筑遗迹。整个陵区用夯土筑成平面近方形的大型陵园,南北长约900米,东西宽约750米。在东门外还有类似门阙的建筑遗迹。在梁孝王陵的东部有一大型寝园遗址,有围墙、前朝、后寝、廊庑等多组建筑组成,出土的大量建筑用瓦上模印有“孝园”二字。王后陵的陪葬坑内还出土了“梁后园”铜印。通过这些陵墓建筑遗迹及出土文字资料证明,梁孝王陵园应是仿照帝陵而建,也有陵园、陵寝等设施。据调查,西汉的中山、常山、河间、鲁、楚等国的王陵,也均有类似梁王陵的建筑遗迹。满城中山王后窦绾墓出土了“中山祠祀”封泥,定县三盘山中山王墓(M121)出土了“中山庙祀”封泥(136),长沙地区也出土了许多有关长沙王进行庙祭和墓祭的文字资料(137),如“长沙顷庙”石印。据《汉书·百官公卿表》载:景帝中六年,将掌宗庙礼仪的奉常更名太常,其属官有“诸庙寝园食官令长丞”。据《汉书·诸侯王表》:武帝天汉元年,长沙定王发的孙子鲋鮈为顷王,故此“长沙顷庙”应为顷王鲋鮈的庙印。还发现有“顷园长印”封泥,应是顷王鲋鮈的寝园长之印。又“靖园长印”,据《汉书·王子侯表》:长沙定王发子洮阳靖侯狩燕于元狩六年卒,此应是看守靖侯寝园之长官印。又“长沙祝长”,据《汉书·百官公卿表》载,太常属官有太祝令丞,“景帝中六年更名祀祠,武帝太初元年更曰庙祀”。此印应是长沙王国的庙祀之官印。既然有掌管宗庙和寝园祭祀的“庙祀”、“园长”之官,说明“庙祭”与“寝祭”也是协调一致的祭祀礼俗。不难看出,西汉各郡国王侯的陵园构筑及祭祀礼俗等,都是遵循汉王朝新形成的礼仪制度。

注释:

①湖北省荆州地区博物馆:《江陵马山一号楚墓》,文物出版社,1985年。

②湖北省文物考古研究所:《江陵九店东周墓》,科学出版社,1995年。

③《仪礼·士丧礼》。

④彭浩:《江陵马山一号墓所见葬俗略述》,《文物》1982年10期。

⑤彭浩:《江陵马山一号墓所见葬俗略述》,《文物》1982年10期。

⑥中国社会科学院考古研究所:《张家坡西周墓地》,中国大百科全书出版社,1999年。

⑦北京大学考古系、山西省考古研究所:《天马—曲村遗址北赵晋侯墓地第二次发掘》,《文物》1994年1期。

⑧河南省文物考古研究所、三门峡市文物工作队:《三门峡虢国墓》,文物出版社,1999年。

⑨苏州博物馆:《真山东周墓地》,文物出版社,1999年。

⑩于嘉芳:《淄博市南韩村发现战国墓》,《考古》1988年5期。

(11)河北省文物研究所:《厝墓——战国中山国国王之墓》,文物出版社,1996年。

(12)彭浩:《江陵马山一号墓所见葬俗略述》,《文物》1982年10期。

(13)彭浩:《江陵马山一号墓所见葬俗略述》,《文物》1982年10期。

(14)湖南省博物馆、中国科学院考古研究所:《长沙马王堆一号汉墓》,文物出版社,1973年。

(15)湖南省博物馆:《长沙象鼻嘴一号西汉墓》,《考古学报》1981年1期。

(16)长沙市文化局文物组:《长沙咸家湖曹女 巽墓》,《文物》1979年3期。

(17)曹砚农、宋少华:《长沙发掘西汉长沙王室墓》,《中国文物报》1993年8月22日1版。

(18)卢兆荫:《试论两汉的玉衣》,《考古》1981年1期。

(19)陕西省文管会、博物馆、咸阳市博物馆、杨家湾汉墓发掘小组:《咸阳杨家湾汉墓发掘简报》,《文物》1977年11期。

(20)湖南省博物馆:《长沙市东北郊古墓葬发掘简报》,《考古》1959年12期。

(21)甘肃省博物馆:《武威磨咀子三座汉墓发掘简报》,《文物》1972年12期。

(22)中国社会科学院考古研究所、河北省文物管理处:《满城汉墓发掘报告》,文物出版社,1980年。

(23)河北省文物研究所:《河北定县40号汉墓发掘简报》,《文物》1981年8期。

(24)河北省文物管理处:《河北邢台南郊西汉墓》,《考古》1980年5期。

(25)临沂地区文物组:《山东临沂西汉刘疵墓》,《考古》1980年6期。

(26)山东省博物馆:《曲阜九龙山汉墓发掘简报》,《文物》1972年5期。

(27)史为:《关于“金缕玉衣”的资料简介》,《考古》1972年2期。

(28)扬州市博物馆:《扬州“妾莫书”木椁墓》,《文物》1980年12期。

(29)龚良等:《徐州地区的汉代玉衣及相关问题》,《东南文化》1996年1期。

(30)徐州博物馆:《徐州韩山西汉墓》,《文物》1997年2期。

(31)广州市文物管理委员会、中国社会科学院考古研究所:《西汉南越王墓》,文物出版社,1991年。

(32)卢兆荫:《试论两汉的玉衣》,《考古》1981年1期。

(33)河北省文物局文物工作队:《河北定县北庄汉墓发掘报告》,《考古学报》1964年2期。

(34)定县博物馆:《河北定县43号汉墓发掘简报》,《文物》1973年11期。

(35)周口地区文物工作队、淮阳县博物馆:《河南淮阳北关一号汉墓发掘简报》,《文物》1991年4期。

(36)山东省文物考古研究所:《山东临淄金岭镇一号东汉墓》,《考古学报》1999年1期。

(37)耿建军:《凿山为藏古崖墓——狮子山楚王墓与徐州汉王陵发掘记》,《中国文物报》1999年1月31日。

(38)睢文、南波:《江苏睢宁县刘楼东汉墓清理简报》,《文物资料丛刊》第4期,文物出版社,1981年。

(39)安徽亳县博物馆:《亳县曹操宗族墓葬》,《文物》1978年8期。

(40)卢兆荫:《略论汉代丧葬用玉的发展与演变》,载邓聪编:《东亚玉器》第2册,香港中文大学中国考古艺术研究中心,1998年;汪遵国:《良渚文化“玉敛葬”述略》,《文物》1984年2期。

(41)杨泓:《谈中国汉唐之间葬俗的演变》,《文物》1999年10期。

(42)苏州博物馆:《真山东周墓地》,文物出版社,1999年。

(43)徐州博物馆:《江苏徐州子房山西汉墓清理简报》,《文物资料丛刊》4期,文物出版社,1981年。

(44)徐州博物馆:《徐州后楼山西汉墓发掘报告》,《文物》1993年4期。

(45)杨泓:《谈中国汉唐之间葬俗的演变》,《文物》1999年10期。

(46)孙机:《汉代物质文化资料图说》,文物出版社,1991年。

(47)赵化成:《周代棺椁多重制度研究》,《国学研究》第五卷,北京大学出版社,1998年。

(48)俞伟超:《马王堆一号汉墓棺制的推定》,载俞伟超《先秦两汉考古学论集》,文物出版社,1985年。

(49)赵化成:《周代棺椁多重制度研究》,《国学研究》第五卷,北京大学出版社,1998年。

(50)《礼记·王制》。

(51)《仪礼·士丧礼》、《既夕礼》。

(52)湖北省文物考古研究所:《江陵望山沙冢楚墓》,文物出版社,1996年。

(53)湖北省文物考古研究所:《江陵九店东周墓》,科学出版社,1995年。

(54)高崇文:《浅谈楚墓中的棺束》,《中原文物》1990年1期。

(55)孔颖达:《礼记正义·丧大记》。

(56)贾公彦:《周礼疏·缝人》。

(57)孔颖达:《礼记正义·丧大记》。

(58)贾公彦:《仪礼疏·既夕礼》。

(59)《礼记·丧大记》。

(60)张长寿:《墙柳与荒帷》,《文物》1992年4期。

(61)《山西绛县横水发掘大型西周墓葬》,《中国文物报》2005年12月7日1版。

(62)湖北省荆沙铁路考古队:《包山楚墓》,文物出版社,1991年。

(63)湖南省博物馆、中国科学院考古研究所:《长沙马王堆一号汉墓》,文物出版社,1973年;湖南省博物馆、湖南省文物考古研究所:《长沙马王堆二、三号汉墓》,文物出版社,2004年。

(64)于省吾:《关于长沙马王堆一号汉墓内棺棺饰的解说》,《考古》1972年2期。

(65)《座谈长沙马王堆一号汉墓》,《文物》1972年9期;马雍:《论长沙马王堆一号汉墓出土帛画的名称和作用》,《考古》1973年2期;金景芳:《关于长沙马王堆一号汉墓帛画的名称问题》,载金景芳《古史论集》,394页,齐鲁书社,1982年。

(66)纪烈敏、张柏忠、陈雍:《凤凰山一六七号墓所见汉初地主阶级丧葬礼俗》,《文物》1976年10期。

(67)高崇文:《西汉诸侯王墓车马殉葬制度探讨》,《文物》1992年2期。

(68)湖南省文物考古研究所、怀化市文物处、沅陵县博物馆:《沅陵虎溪山一号汉墓发掘简报》,《文物》2003年1期。

(69)张惠言:《仪礼图》,《清经解续编》本。

(70)安徽省文物工作队、阜阳地区博物馆、阜阳县文化馆:《阜阳双古堆西汉汝阴侯墓发掘简报》,《文物》1978年8期。

(71)黄展岳:《汉代诸侯王墓论述》,《考古学报》1998年1期。

(72)长沙市文化局文物组:《长沙咸家湖曹女 巽墓》,《文物》1979年3期。

(73)大葆台汉墓发掘组、中国社会科学院考古研究所:《北京大葆台汉墓》,文物出版社,1989年。

(74)国家文物局主编:《2000年中国重要考古发现》,文物出版社,2001年。

(75)黄展岳:《汉代诸侯王墓论述》,《考古学报》1998年1期。

(76)《礼记·杂记下》。

(77)《易·系辞下》:“古之葬者,厚衣之以薪,葬之中野,不封不树。”

(78)《汉书·楚元王传附刘向传》:“殷汤无葬处,文、武、周公葬于毕,……皆无丘垅之处。”

(79)崔寔:《政论》:“古者墓而不坟,文、武之兆与平地齐。”

(80)《礼记·檀弓上》。

(81)河南信阳地区文管会等:《春秋早期黄君孟夫妇墓发掘报告》,《考古》1984年4期。

(82)信阳地区文管会等:《河南光山春秋黄季佗父墓发掘简报》,《考古》1989年1期。

(83)固始侯古堆一号墓发掘组:《河南固始侯古堆一号墓发掘简报》,《文物》1981年1期。

(84)安徽省文化局文物工作队:《安徽淮南市蔡家岗赵家孤堆战国墓》,《考古》1964年3期。

(85)杨宽:《中国古代陵寝制度史研究》,13页,上海人民出版社,2003年。

(86)河北省文物研究所:《厝墓——战国中山国国王之墓》,文物出版社,1995年;河北省文物研究所:《燕下都》,文物出版社,1996年;河北省文管处等:《河北邯郸赵王陵》,《考古》1982年6期;张学海:《田齐六陵考》,《文物》1984年9期;陕西省考古研究所等:《秦东陵第一号陵园勘查记》,《考古与文物》1987年4期。

(87)《礼记·檀弓上》;蔡邕:《独断》。

(88)杨锡璋、杨宝成:《从商代祭祀坑看商代奴隶社会的人牲》,《考古》1977年1期。

(89)中国社会科学院考古研究所:《殷墟妇好墓》,文物出版社,1980年。

(90)常玉芝:《商代周祭制度》,中国社会科学出版社,1987年。

(91)于省吾:《甲骨文字释林·释必》,中华书局,1979年。

(92)王贵民:《商周制度考信》附“商代宗庙宫室表”,台湾明文书局,1989年。

(93)石璋如;《殷墟建筑遗存》,台北南港,1959年。

(94)中国社会科学院考古研究所安阳工作队:《河南安阳殷墟大型建筑基址的发掘》,《考古》2001年5期。

(95)《左传·庄公十八年》。

(96)《礼记·曲礼》。

(97)陕西周原考古队:《陕西岐山凤雏村西周建筑基址发掘简报》,《文物》1979年10期。

(98)徐中舒:《周原甲骨初论》,《古文字研究论文集》,四川大学学报丛刊十,1982年。

(99)胡培翚:《仪礼正义·既夕礼》。

(100)胡培翚:《仪礼正义·既夕礼》。

(101)《左传·僖公三十三年》。

(102)《仪礼·士虞礼》。

(103)中国科学院考古研究所:《辉县发掘报告》,科学出版社,1956年。

(104)陕西省雍城考古队:《凤翔秦公陵园第二次钻探简报》,《文物》1987年5期。

(105)王学礼,《咸阳帝都记》,219页,三秦出版社,1999年。

(106)陕西省考古研究所等:《秦东陵第一号陵园勘查记》,《考古与文物》1987年4期。

(107)王学礼:《咸阳帝都记》,232页,三秦出版社,1999年。

(108)陕西省雍城考古队:《凤翔马家庄一号建筑群遗址发掘简报》,《文物》1985年2期。

(109)韩伟:《马家庄秦宗庙建筑制度研究》,《文物》1985年2期;王学礼:《咸阳帝都记》,207页注(66),三秦出版社,1999年。

(110)陕西省考古研究所等:《秦始皇帝陵园考古报告》,科学出版社,2000年。

(111)《史记·秦始皇本纪》。

(112)王学礼:《咸阳帝都记》,179页,三秦出版社,1999年。

(113)《史记·秦始皇本纪》。

(114)杜葆仁:《西汉诸陵位置考》,《考古与文物》1980年1期;刘庆柱、李毓芳:《西汉诸陵调查与研究》,《文物资料丛刊》6期,文物出版社,1982年;刘庆柱、李毓芳:《西汉十一陵》,陕西人民出版社,1987年。

(115)蔡邕:《独断》。

(116)《后汉书·祭祀志下》。

(117)中国社会科学院考古研究所:《汉杜陵陵园遗址》,科学出版社,1993年。

(118)刘庆柱:《关于西汉帝陵形制诸问题的探讨》,《古代都城与帝陵考古学研究》,231页,科学出版社,2000年。

(119)《礼记·祭法》:“王立七庙,一坛,一墠,曰考庙,曰王考庙,曰皇考庙,曰显考庙,曰祖考庙,皆月祭之。诸侯立五庙,……皆月祭之。”

(120)《汉书·叔孙通传》。

(121)《汉书·叔孙通传》颜师古注。

(122)《汉书·韦贤传附韦玄成传》。

(123)焦南峰、马永赢:《西汉宗庙刍议》,《考古与文物》1999年6期。

(124)杨宽:《中国古代陵寝制度史研究》,附表一,上海人民出版社,2003年。

(125)马永赢、王保平:《走近汉阳陵》,文物出版社,2001年。

(126)韩伟:《罗经石乎?太社乎?》,《考古与文物》2001年2期。

(127)王学理:《陵庙乎?太社乎?》,《文博》2001年5期。

(128)杨宽:《中国古代陵寝制度史研究》,20页,208页,上海人民出版社,2003年。

(129)中国社会科学院考古研究所:《西汉礼制建筑遗址》,文物出版社,2003年。

(130)杨宽:《中国古代陵寝制度史研究》,208页,上海人民出版社,2003年。

(131)傅熹年先生、鍾晓青先生均认为“罗经石”可能是建筑中心的柱础石。见李零:《说汉阳陵“罗经石”遗址的建筑设计》文后补记,《考古与文物》2002年6期。

(132)《史记·高祖本纪》。

(133)《汉书·景帝纪》。

(134)《汉书·宣帝纪》。

(135)河南省商丘市文物管理委员会等:《芒砀山西汉梁王墓地》,文物出版社,2001年。

(136)郑绍宗、郑滦明:《汉诸侯王陵的营建和葬制》,《文物春秋》2001年2期。

(137)周世荣:《长沙出土西汉印章及其有关问题研究》,《考古》1978年4期。

来源:《考古学报》

- 0003

- 0001

- 0001

- 0003

- 0000