张光直:考古学和中国历史学

作为一种通过物质遗存对过去所做的系统调查,中国的考古和它所研究的文明一样古老。不过,传统上它仅仅是中国历史学的附庸。近代以来,田野考古学作为一门科学始从西方传入中国。最近这些年,新的考古发掘给我们带来大量的新材料,它们正迅速地改变着中国的历史面貌。但是,尽管有着这样新的科学背景而且声誉日隆,考古学在中国却依然是历史学的一种工具,纵使作为工具,它比过去任何时候都更强大。

中国的历史学似乎是独立于中国历史之外的一个实体:它不因改朝换代而稍有终止。正如余英时所说的那样,“中国史学具有两个最大的特点:一是源远流长,一是史学传统一脉相承,不因政治社会的变迁而中断。”①不过,历史学不断地从新的技术、新的理论和方法中取得营养。其中的一些技术和方法便是通过考古学的途径而来。以考古学研究中国历史,有两个十分重要的标志:一个完成于公元1092年的吕大临的《考古图》,它标志着中国传统的古器物学的开始;再一个是1920年中国石器时代遗址的首次确认,它揭开了中国科学考古研究的序幕。

在我们进一步讨论中国考古学的三个阶段——古器物学(1092-)、科学考古学(1920-)和社会主义中国的考古学(1949-)之前,让我们简单回顾一下传统的中国历史学的一些主要目的和特征,这是因为中国考古学的目的和特征与其大同小异,可以相互参照。

首先,传统的中国历史学有显明的道德价值取向。已故的瑞德(Authur F.Wright)曾这样问道:“为什么历史研究(在中国)受到如此的尊崇?它的价值取向何在?”他认为,“其一,历史上的成功与失败,给研究者的时代提供了明确的指导……因为儒家文化传统,视历史研究为吸取相关经验的法宝。其二,如果说体现传统智慧的儒家经典,为人们提供了行为的准则,那么,历史研究就给这些准则在人事上提供了具体的事例和证明。增补历史的记录,便是参与了一项由圣贤们开创的伟大的工程,研究历史,便是试图通过大量的具体事例,理解古人遵循或者背离儒家道德说教的因果报应”。②因为历史记录了以往的经验教训,所以为后人指出了方向。正如公元前二世纪后期中国伟大的历史学家司马迁所说,“前事不忘,后事之师。历史学家希望以此唤起人们尤其是统治者的荣辱感和对其身后名誉的关心。据说孔子编纂《春秋》的时候,“乱臣贼子”非常害怕他们罪行和丑事被记录下来,留给后人。

由于中国历史学的道德价值取向,最好的历史著作,不会任意地随政治和意识形态的变化,而更改自己的立场。在儒教成为不变的正统之后,历史学也形成了与其相应的一套规则,并且变成为一个独立的存在。其实,不受短暂的外部干预的历史学的独立性,在官方的儒教形成以前很久即已存在。这可以《左传》记载的发生在公元前548年的著名故事为证。该年五月,崔杼杀死了他的主人齐庄公。主事的史官因此记道:“崔杼弑其君”。崔杼生气,把这个史官杀掉了。史官的弟弟秉承其兄做了同样的记述,因而也被崔杼杀害。他的第二个弟弟也落了个同样的下场。最后,史官的另外一个弟弟又秉笔直书,崔杼无奈不得不听之任之。这个故事的下一部分更有意思。据说住在齐国另外一个地方的史官,听说主史官们全被杀害,他抱着竹简来到主史官受害的地方,准备再把崔杼弑君的故事如实记载。只是当他知道此事已经记录在案,他才心安返家。

与其独立性可能密切相关的中国历史学的另一个主要特征,是个案的历史记载,而非象的历史概括,起了主导作用。所谓正史,一般来说,都是一个朝代的宫廷为前一个朝代编写。这种历史的主要内容,除了各种各样的图表和清单之外,就是重要人物包括从皇帝、大臣到商人、学者的传记。人们显然以为,只要忠实地记述历史,道德的教化就不揭自明。不过,历史学家们的个人意见明显地与事实相分离。司马迁就说他编写《史记》的目的,是“通天人之际,究古今之变,成一家之言。”

说到历史的概括,传统的中国历史学有其独特之处。瑞德归纳如下:(1)因果的概括:改朝换代,比如说一般把一个富强的时代与某人的统治时期联系起来,把妇女对朝廷的影响,视为王朝行将灭亡的征兆和原因,把“官逼民反”当成王朝覆灭的综合症。(2)贴标签式的概括:比如“中国”一词,意味着中心和优越;“封建”一词,是表示一个制度的丛体或者它的片段遵循一个已知的模式,相对立或者相补充的一对概念;一些简明扼要的声明,即意味着规律和两个不同序列的事件之间的固定联系③。毫无疑问,这些总结并没把传统中国历史学家的种种概括包罗殆尽,不过,它们确实点到了那种历史模式,那种受到传统训练的中国学者贯于思考和讨论的历史模式。

传统学者还往往把历史探讨,局限在中国的地理空间之内。瑞德曾指出,中国学者所以专注于他们的国家,主要是中国中心思想在作怪④。不过,我们应该进一步指出,就象钱穆所说的那样⑤,中国历史上演的地理舞台是又巨大又孤立的。二十五部正史的地理范围,与其记载的政治王朝的统治区域,巧相交合;但是,人们关注的焦点,却总是所谓中国文明(汉文明)的中心区域。恐怕不能说传统的中国历史学家,对他们境外的事情没有兴趣;因为,对边远地区的记述,从先秦的《山海经》,到元朝的《真腊风土记》,都是传统文献的一个重要组成部分。很明显,中国的地理如此辽阔多变,历史又如此悠久,对它本身的历史记载,似乎就包括了一切可能从过去学到的经验教训。

古器物学

当代的中国考古学,有三个学术来源,在上面曾经提及的三个时期进入中国考古学的舞台,即:传统的古器物学,西方考古学和马克思主义的历史唯物主义。这三种东西都明显地存在于当代中国考古学的实践中。

古器物学,作为传统的历史学的附加成份,形成于宋代。根据李遇孙的统计,宋代可以称为古器物学家的学者有61人⑥。据杨殿勋统计,宋人所著现已失传的古器物学著作,即有89部之多⑦。存留下来30部⑧之中,最早的是吕大临的《考古图》,据说完成于1092年。该书从宫廷和30家私人的藏品中,精选了从商代到汉代的青铜器210件,玉器13件,用文字和线图作了描绘。稍后,又出现了由王黻受朝廷之命编写的《博古图》。该书初编于1107-10年,在1119-25年又得以修改的扩充,它收录了839件古器物。宋代的著录,既收有器形的摹绘,款识的拓片,又有器物的外部特征和大小尺寸的描述,开创了著录宫廷和私家收藏青铜器的古器物学传统。宋代的著录,还开创了用古代典籍中的术语命名器物及其纹饰的传统。其中的一些器名,用得很对,另一些则成问题。我们马上就会讨论到它们。

图一 商瞿父鼎

这些著录的主要目的,不是建设一门作为历史材料独立范畴的基于对古代遗物研究的新学问。不过,宋代的考古学家也试图做一些别的方面的工作,而不是仅仅协助历史学家。吕大临在他的《考古图·序》中,罗列了金石学的三个目的,即所谓:‘追三代之遗风’,‘补经传之阙亡’,‘正诸儒之谬误’。在一本早已失传的名叫《先秦古器记》的著作《序》里,刘敞也认为,对古代青铜器的研究,必须从三个方面入手:“礼家明其制度,小学正其文字,谱谍次其世谥。”⑨倾力于青铜铭文研究可以理解,但是,吕大临和刘敞都意识到,研究青铜器,对探讨典籍没有涉及的礼仪,以及古代文化的其他方面的起源和早期形式,至关重要,遗憾的是,宋代之后,传统的古器物学严重倒退。宋代以后的古器物学著录和著作,专注于铜器的铭文及其与文献的关系,而在宋代记录甚详的许多信息,比如器物的出土地、特征以及大小尺寸等等,则很少受到重视,或根本不予描述⑩。

尽管如此,除了他们草创且沿用至今的青铜器的著录方法——文字的描述,形象的摹绘(现在是照片)和铭文的摹写(现在是照片或拓片)之外,关键的是宋代的金石学家还留给我们一套古代器物的命名方式。就象鲁道夫(Rudolph)所说的那样,“对中国考古学最重要的一项贡献,是宋代学者对青铜礼器及其他青铜器的分类和命名。除去某些错误以外,宋代学者建立起来的名称和分类,现在基本上还在沿用”[11]。实际上,命名涉及器形和纹饰两方面的问题。下面我们看看《博古图》的两个例子。

图二 商父己鼎

图一、商代的鼎,上铸“瞿父”,著录于十二世纪的《博古图》。该图取自1528年的明代版本。(器物)右高五寸二分;耳高一寸,阔一寸二分;(腹)深三寸二分;口径五寸。腹径五寸二分。容二升二合;重二斤十有四两。三足。铭二字,曰瞿父。商器,以父铭者多矣。瞿则莫详其为谁。然瞿作两目,与商瞿祖丁卣之两目相似,固未易以名氏考也。是器耳足纯素,无纹。纯缘之外作雷纹饕餮。历年滋多,如碧玉色,宜为商器也。(卷一,21页)

图二、商代的鼎,上铸“禾父己”,著录于十二世纪的《博古图》。该图也取自1528年的明代版本。(器物)右高五寸七分;耳高一寸一分,阔一寸三分;(腹)深三寸;口径五寸,腹径五寸二分。容二升二合;重二斤一两。三足。铭三字,一字作禾形;二字曰父己。后世传习之谬,而以斝彝画禾稼其上,虽一时俗学之陋,固亦有自来矣。父己,商己也。今所收父己彝,而一字持戟形。大批商器类取诸物,以为形似。盖书法未备,而篆籀未分也。是器耳足纯素,三面为饕餮而间之雷纹。文镂与父己彝近似之,其一代物也。

有几点需要在此指明一下:所谓鼎,是指有三个实足的青铜容器。饕餮,指动物的面纹装饰,雷纹,指方形的螺旋纹装饰。纹饰被用作断代的一个依据,刻在铜器上的祖先的名字,也是商代器物断代的依据。另外一个判定年代的标准是器物外观的古老程度。

器物的断代,依据其外观、铭文和纹饰,这些标准当然在古器物学里已经全部得到认可和应用,今天我们也还在这样做,尽管由于宋代以来知识的积累和扩充,使我们对这些标准的运用大大地复杂化了。不过,鼎和饕餮两个名称的使用,的确代表宋代古器物学研究的基调,这个基调决定了至今尚被中国考古学家追随的研究方向。

这种可称为文化相对性(emic)的研究方法,大约只有中国考古学具备,因为只有中国才拥有大量可资利用的文献材料。中国古代的礼器种类繁多,名目复杂,有些名称就刻铸在铜器上,但是,更多的则是在古代文献里。比如“鼎”这个名称,就刻铸在许多鼎类的器物上,不过,作为古代最重要的礼器,它也见于许多古代文献。实际上,“鼎”字本身,即是鼎这类三足器的象形。因此,用鼎这个词指代那种特殊形式的器物,就象宋人的著作所做的那样,和古代中国人的用法是一致的。但是另一方面,有一些名称宋人显然用错了,比如“敦”,是东周时代一种圆形器的名称,宋人却错误地用它指称商和西周时代的一种盛食器簋。“簋”字也曾见诸某些簋形器的款识,但是宋代的著录家们却把它隶定为“敦”字。还有,某些古代的名称,并非仅仅指代某一种器物,相反,它往往升格为指称某些器类。比如“彝”字,宋代的学者用它指称簋这种特殊的器物,事实上它却是礼器的总称。

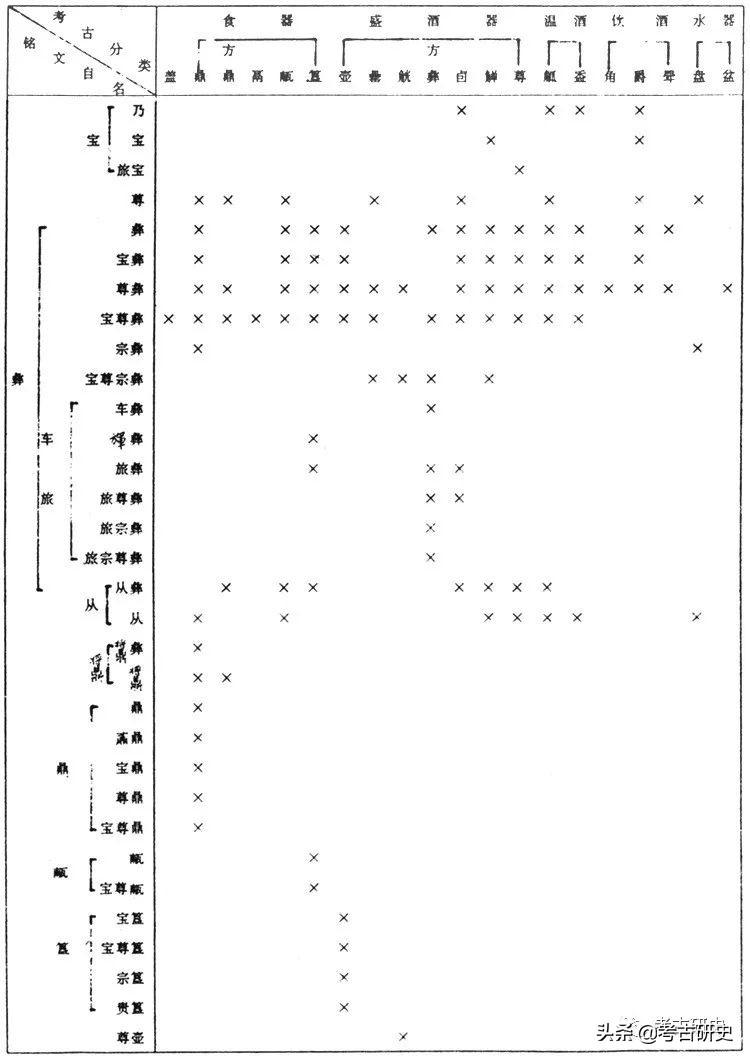

尽管有上述那些可贵的材料,古代器物本名的使用并不成系统。宋代古器物学家的考古研究,开创了应用古代名称命名器物的先河,但是宋代以来的传统学者只留给我们一堆主观而又含糊的名称。现代的考古学家,一直试图把古代的名称和客观的形式结合起来,对古代的青铜器进行分类[12]。尽管不能说我们已经具备了一个尽善尽美的命名分类系统,但是把两者结合起来的方法,似乎是卓有成效且切实可行的。十年以前,我编著了一本包括四千多件有铭文的商周铜器的图录[13],对关键的信息进行了分析,并把它们纳入原来的系统,表一即根据此方法制成,由此我们可以发现许多非常有意思的东西。比如,只英鼎、簋和壶可能是指称某些特定的类型;其中,鼎、和簋是食器,壶是酒器。另一方面,尊和彝是一般的名称,用来代表各种酒器。这个表格说明,古代的器物名称蕴藏着许多重要的信息,对它们的任何研究都必须与古代的文献结合起来。尽管宋代学者对古代名称的使用不够准确,但却给我们指出了方向。

不过另一方面,宋代学者用“饕餮”一词表示器物装饰的做法,却引出很多麻烦。在晚周的一部哲学著作《吕氏春秋·先识览》里,记载着下面一段话:“周(有的版本写作夏)鼎著饕餮,有首无身。食人未咽,害及其身。”在其他的文献里,饕餮也被说成是残暴成性贪得无厌。宋代的学者,以饕餮命名青铜器上的兽面纹,并且猜想古代的艺术家所以把饕餮的形象刻铸在铜器上,是要警告人们戒贪。因此,饕餮一直是这种兽面纹的共名,但是它的确切含义却还是莫衷一是。

现代考古学的传入

1840-1842年的鸦片战争,使西方的影响在各个方面开始急剧地进入中国人的生活和意识,也使得眼睛只盯着中国传统的中国观土崩瓦解。西方的历史学,在二十世纪初期的几十年,对中国的历史学家产生了深远的影响。中国的历史学家,开始寻求中国传说时代历史的经验证明,传说时代的历史包括大部分的中国上古史[14]。地质学、考古学以及其他可能从地下发现经验材料的学问,都在中国找到了自己的热心观众。用李济的话说:

自本世纪初起,地质学者、古生物学者和考古学者的田野工作迅速遍布整个世界,田野资料的重要性也很快得到人们的认识。被欧洲帝国主义国家侵略几百年的古老中国,被迫打开她的大门,一任‘高级的白人政权’为所欲为,科学的田野工作也在其中。地质学家、地理学家、古生物学家以及各式的冒险家,蜂拥到远东特别是中国……只是在1911年的革命以后,受过教育的中国人才开始觉醒。‘田野方法’作为学问之道,如它在欧洲一样,对中国的思维方式产生了影响[15]。

李济接下来还谈到代表西方科学的田野工作的早期主要执行机关——1916年建于北京的中国地质调查所,以及对中国产生重大影响的曾经在此工作过的西方学者:美国的葛利普(A.W.Grabau)、瑞典的安特生(J.G.Andersson)、加拿大的步达生(Davidson Black)、德国的魏敦瑞(J.F.Weidenreich)和法国的德日进(Pierre Teilhard de Chardin)。

在这些西方学者中,安特生无疑是对中国考古学产生了最重要影响的一个。正如他自己所说的那样:

幸运之神多次光顾,使我许多次捷足先登成为开拓者。1914年,我第一个发现了迭层矿石的有机生成(organic origin of stromatolite ore)。1918年,我发现了聚环藻属的模数(Collenia modules),辨认出它与北美前寒武纪地层出土类似‘化石’的联系。1921年特别值得纪念:这一年我们发掘了仰韶村新石器时代聚落遗址、黄河流域的上新世哺乳动物化石、奉天的沙锅屯洞穴遗存以及因后来者的工作而蜚声世界的更重要的周口店洞穴遗址[16]。

这其中,以1921年在仰韶村和沙锅屯的工作为最重要,因为这两个遗址发现了以黑褐色彩绘的红陶钵、罐和磨光的石斧为特征的中国第一个史前文化[17]。紧接着,安特生在甘肃又发现了数量众多的彩陶文化遗址[18]。这些以仰韶文化命名的彩陶遗址,在中国北部相当广大的地区普遍存在,为该地区史前人的活动提供了最初的实物依据。安特生获取和分析考古资料的手段,自然地为中国的学者所吸收,因而,中国有了同样的田野考古研究。

在这里,我无意对安特生的考古方法进行详细分析。但是,有必要指出,安氏和他的地质调查所的西方同事应用于考古学和地质学的某些基本方法,对中国考古学发生了深远的影响。同样有必要了解,安氏和他的同事们是地质学家和古生物学家,而非受过专业训练的考古学家。他们的主要方法更适合于地质学和古生物学,而不是考古学。这些方法包括收集田野资料,跟自然科学家的合作,地层学,以及标准化石的使用等等。如此看来,中国的情况和西方并无根本的不同,因为欧洲之外的早期考古学的很多工作,是探险家和自然历史学家完成的。对中国来说,关键的是这些早期方法的传入和延续。

表一 中国古代铜器自名与考古分类对照

尽管如此,所有这些早期的方法并不坏。地层学在任何时候都是基本的年代学的方法。同样地,中国考古学家和地质学家、古生物学家合作的传统,肇始于中国地质调查所,特别是为发掘和研究周口店北京人遗址而设立的新生代研究室,在中国考古学中一直延续下来的对人地关系的浓厚兴趣至关重要[19]。另一方面,安特生利用采集员搜集考古遗物及地质、古生物学标本的作法,并没有形成对遗址和地层的清楚的认识,尽管这是当时的普通做法且很容易被改变。对考古学产生的一个更为持久的负面影响,是安氏经常利用标准化石断代和进行历史的比较。这种方法在西方也同样流行,不过它的缺点很早就被注意到了。在1935年的史前学会的主席致辞中,柴尔德(Childe)这样说到:

地质学不仅教给考古学家划分年代的必要性,也指出了科学断代的方法。地层学的原理即来自地质学……但是考古学还在从地质学的方法和概念中借用那些不适宜人文科学的东西。在地质学里,沉积岩的序列确实是通过地层学建立起来的。不过,一旦层序确立,该层序中某地点的年代,即可以蕴藏其中的标准化石(leitfossilen)确定。考古学的年代是通过类型学建立的。一群遗物的相对年代应当由其中的一些典型遗物来判别[20]。

他还指出,文化比地质学和古生物学的标准化石要复杂多变的多,一个斧头和一片陶片对包含它的整个时代可能并无很大的价值。不幸的是,标准化石几乎是安特生方法论的中心。通过对很少一些分别出土于中国和西亚、中亚的有相似点、线和弧线的彩陶片的比较,他会声称发现了这些地理上相隔遥远的地区之间史前文化的紧密联系甚至同构性[21]。安特生的工作早在柴尔德1935年的致辞之前,但是安氏到40年代还在继续使用他的标准化石法,许多研究中国的考古学家一直到现在也还在使用。

如果说安特生代表着基于田野工作和发掘材料的现代考古学向中国的传播,那么李济就是中国学术界掌握了这个新学科的体现。如果说安特生和他的西方同事,有意无意做了西方帝国主义者的帮凶,总的看来不具对中国和中国科学发展的责任,而且其科学活动发生在国际学术圈,对中国人的生活少有直接影响的话,那么,李济和他的中国同事及其学生们,则是注定要使中国考古学现代化,且使它在当代社会成为中国历史学的一种有效工具的爱国者。从许多方面来讲,李济正如人们所认为的那样是现代中国考古学之父。

李济(1895-1979)出生于湖北省钟祥县一个殷实的家庭。进入现代学校之前,接受了传统的教育,先是在他的家乡钟祥,后在北京。1909年,他考入清华学校中国第一所现代的仿效西方的大学预科。1918年,他赴美留学,先是在麻省罗切斯特的克拉克(Clark)大学拿到心理学的学士和社会学的硕士学位,接着1923年在哈佛大学取得人类学的博士学位。李济在哈佛的主要导师,是狄克逊(Roland Dixon)和虎顿(Earnest Hooton)。他从他们那里获得了民族学和体质人类学的训练,他的博士论文《中国民族的形成》(1928)[22]即是上面两门学问结合的结晶。李济在哈佛只听过托策(Tozzer)的考古课,不想考古学竟成为他回国后的主要事业。从1923年回国至1979年去世的56年间,他在中国考古学史上留下了许多第一。1923年,他发掘了山西夏县的西阴村仰韶文化遗址,这是中国人发掘考古遗址的第一次。1928年,他成为中央研究院历史语言研究所的第一位考古组组长,该年设立的考古组正是为了负责殷墟——安阳附近的晚商都城的发掘。1945年,他被任命为第一个国立中国历史博物馆——中央历史博物院的首位院长。1949年,他建立起中国大学的第一个考古系——台湾国立大学考古人类学系,并成为系主任。最后,在60年代,他开始编辑一部由多学科参与多人参加写作的中国上古史,这是基于考古和铭刻资料撰写的第一部中国上古史。

作为拓荒者,李济对中国考古学的影响是多方面和持久的。这里不准备评价李济的学术生涯,但是我们必须指出,在当代中国考古学的许多领域还留有他的影子。

首先,他主持的从1928-1937年的殷墟发掘,相当程度上塑造了现代中国的考古学。殷墟成为年青考古学者的训练基地。从50年代至今所有中国考古学的领导者,都曾在殷墟接受过培训,包括:夏鼎,中国社会科学院考古研究所所长;尹达(即刘曜),中国社会科学院历史研究所副所长;高去寻,中央研究院历史语言研究所所长;石璋如,历史语言研究所的考古组组长;南京博物院的主要考古学家已故的尹焕章和赵青芳。所有这些考古学家当然都为中国考古学做出了他们自己的贡献,不过,他们也都在殷墟接受了李济和他的年青同事梁思永关于田野考古技术和方法的最初训练。梁思永也毕业于哈佛大学的人类学系,他曾在祁德(Alfred V.Kidder)的指导下参加过美国西南部的考古发掘。

在把新的考古学和传统的历史学及其古器物学的分支结合这一点上,殷墟的发掘扮演了十分重要的角色。假如这个第一个大规模的由国家执行的持续发掘,是对一个史前的遗址,那么一个主要以社会科学为取向的考古学的独立分支,就可能在中国诞生。但是殷墟是历史时期的遗址,出土了丰富的文字材料:甲骨文和青铜器铭文。不仅如此,古器物学家收藏的许多青铜器,即是历代在殷墟盗掘的产物。因此,对殷墟出土材料的任何研究,虽然用考古学的方法给予描述,却必须在传统的历史学和古器物学的圈圈里打转。这服务于两种目的:一方面使考古学成为一门人文科学和更新了的传统的中国历史学的一个分支;另一方面,也许有人会说,还使传统的中国历史学“获得了新生”。由于上述原因,在中国,考古学无论是在国家的研究所、博物馆或是大学里,都属于历史学科的范畴。

在我看来,李济个人的研究取向和成就在以下方面具有特别深远的影响:他一生坚持以使用第一手的科学取得的经验材料(而非过去写在书上的教条)为信仰和立论的依据;他主张考古遗物的分类应以可定量的有形的东西为基础;他从文化人类学的观点出发,对考古资料所作的解释;他不把对中国问题研究的视野局限于中国的范围。我们不可能在此对李济漫长而又多产的考古生涯的每一侧面详细评述,然而,仅仅罗列这些方面就足以表明,就中国考古学说来,我们仍旧生活在李济的时代。

1949年以后的中国考古学

1949年,以中国共产党领导的中国革命推翻国民党的统治,建立了中华人民共和国。但是,由安特生和李济所代表的传统的古器物学和新的考古学的所有主要方面,在1949年以后继续存在。在新政权下,考古学呈现出两种新的重大变化,其后果也各不相同。第一种,是马克思主义的历史唯物论成为指导考古学解释的主要理论;第二种,是考古学无论在机构设置、经费来源和意识形态方面都变成国家控制的一个单位。后者给中国考古学带来一系列划时代的成果,前者却不很成功。

即使简单回顾近年来马克思主义在中国考古学的统治地位,我们也不能不从本世纪30年代和自1950年至1978年间担任中国科学院院长的郭沫若说起。郭沫若是著名的作家、诗人和创造社的发起人之一,20年代他是激进的作家和倾向于共产主义的革命者。1927年,蒋介石与共产党决裂并大肆围剿共产党员,郭沫若被迫逃亡日本,过了10年的流亡生活。这10年,郭氏集中精力研究中国的古代遗物,撰著了数种不朽著作:《中国古代社会研究》(1930)、《两周金文辞大系》(1932)、《卜辞通纂》(1933)、《两周金文辞大系图录》(1934)。这些著作及其他流亡日本时期撰写的关于古代中国的著作,无疑奠定了郭沫若在中国古代研究方面的巨人地位。他在甲骨文、金文和青铜器风格演变方面的开拓性著述,至今仍是不可或缺[23]。所以,尽管郭沫若在中央研究院有许多政治上的反对者,特别是李济,但出于对他在上述领域的杰出贡献的尊重,1948年他们仍然推选郭氏为中央研究院第一届院士(具有讽刺意味的是郭氏拒绝接受)。然而,郭沫若并非田野考古学家,他对考古学的主要贡献,体现在他1930年出版的首部著作《中国古代社会研究》里。这是第一次严肃地以马克思主义的社会发展模式解释中国古代历史的尝试。因为在马克思的模式中,原始社会和奴隶社会先于封建社会而存在,郭氏将之应用于古代中国,因此就把商代划入晚期原始社会,把周划入奴隶社会。根据1930年殷墟商代考古的发现,郭沫若在1945年出版的《奴隶制时代》一书里,修正了他的分期法,把商代划入奴隶社会。此外,作为忠实的马克思主义者,郭氏着重于生产力和生产关系的分析,因此贡献了一个与传统的关注艺术、宗教和意识形态其他方面的研究截然不同的解释模式。

1949年以后,马克思主义成为中国和中国共产党的指导。郭沫若的两个理论上的重点,中国古代历史的分期和视生产力为社会基础的观点,也遂被古代史学家和考古学家奉为圭臬。考古学家一直试图以此撰写古代史和对新的考古材料做出解释。不仅如此,考古学的政治化还表现在其他方面。由于毛主席说过“人民是推动历史发展的动力”,于是考古学便开始把精力倾注到穷人、被压迫者(比如囚犯)以及富人和统治者的遗存上。由于毛主席主张“古为今用”,于是考古学家便试图以当前的需要调整他们的工作。“文化大革命”时期,“影射史学”大行其道,考古学也部分侧身于中国历史的所谓“儒法斗争”的批判。

翻检过去30年的考古学书刊,就会发现政治化的倾向始终存在。不过,概因忠实于传统的史学的独立性,在我看来,中国考古学还没有受到政治化极端的影响。资料、对资料的分析和政治术语共存于大多数考古报告和论文中,但是,在很多情况下,两者经纬分明,互相之间的影响不大也不深。这种状况也好也坏。好,是因资料和不断变化的政治口号可以区分开来,资料还可用于将来的客观分析。坏,是因政治干扰到考古学的某些方面,使得进行这些方面研究的复杂的方法论在中国付之阙如;假如考古学家能够多注意这些经验的处理办法,那么方法论的进步便可能实现。比如,即使是注重和生产相关的活动,但是诸如生业系统、聚落形态和贸易的考古学研究也几乎不见。古代社会组织和亲属制度,是马克思主义的社会进化理论的关键,但是中国考古学家却甘愿奉摩尔根(Lewis Henry Morgan)和恩格斯(Frederick Engels)的理论为教条,不加批评地随意引用。因此,他们失去了一些很好的机会,去利用中国丰富或者也许是独特的材料,为建构更完善的一般社会科学理论做出积极的贡献。比如,尽管历史学家对亚细亚生产方式进行了许多讨论[24],掌握着大量与此密切相关材料的考古学家,却一直没能加入讨论[25]。总之,尽管新中国的考古学家有理论上的自觉,大致说来,在方法论方面,他们还是满足于沿用从李济及其同时代的中西方考古学家那里学到的方法,来处理考古资料。

尽管如此,从某种意义上说,这种研究的做法还是最好的。在过去的30年中,考古学研究的队伍严重乏人,但是却发掘出大量的新材料。由于前所未有的工农业建设,也由于意外的发现得到国家所属的专业考古学家的重视,在全国各地都有从史前到各个历史时期的众多的新发现。许多新材料极大地丰富了中国历史的方方面面,使我们正经历着中国历史学的质变[26]。

(译自《世界考古学》13卷2期,1981年。)

来源:《考古与文物》1995年3期

- 0000

- 0000

- 0000

- 0001

- 0002