从捕捞到定居于水边宽阔明亮的草坪(蓝色革命之四)

【说明】本文为郭静云、郭立新所著《“蓝色革命”:新石器生活方式的发生机制及指标问题(东亚视角)》(原刊于《中国农史》2019年第4-5期),因全文内容较长,现分节摘发。

四、从捕捞到定居于水边宽阔明亮的草坪

另一个新石器时代发生的关键指标是,在游猎世界中,极少数人群开始发展定居的生活,由此从旧石器时代的生活方式,转变成新石器时代的生活方式。在麦克克瑞斯顿(Joy McCorriston)和霍尔的“季节模型”中,人们通过储存和定居来应对食物的季节性短缺,也就是将定居视为农业起源的重要环节之一。[1]本茨(MarionBenz)亦强调,在那些有丰富而可靠食物资源的地方,人们的移动性降低而可能出现定居;在定居以后,为应对可能出现的资源短缺而发展交换或储存,后者返过来又会促进定居,在此背景下为应对进一步的食物短缺而开始农业种植。[2]笔者也认为,只有定居或半定居的生活,才是渔业、农业和动物驯化发展的必要条件。

可是,不知何故,一般认为人们因为发展农业而定居[3]。依笔者浅见,这种观点把因果颠倒,我们可以说因为农业,人们不再放弃定居,但是在此之前须先有定居,后才能有农产的衍生。首先,在游猎的流动生活中很难形成对谷物的依赖性,猎民的生态龛是森林,而粮食并不在森林内,依肉食谋生的猎民为什么要突然离开森林、放弃游猎而开始栽培粮食﹖还没栽培前怎么会知道粮食将来能成为主食﹖还没有栽培成功前,定居生活依赖什么食物﹖定居未必要依靠吃粮食,但是要农耕一定得先定居。所以,因果关系只能相反:人们栽培粮食是因为在此之前就已通过其他途径而获得了半定居或全定居的条件,即当时有另一种食物来源引起他们的兴趣和关注,使其离开森林山麓而在宽阔草坪上定居。

我们进而要问的是,到底什么样的环境会有丰富而可靠的食物,最有可能出现定居?笔者认为,这种食物无疑就是水生及水边的动植物,一些特定生态条件下的水域环境周边最有可能出现最早的定居或半定居。依狩猎维生的生活追求流动,而依渔业捕捞维生者,反而只需要选择水域丰富多样的地方,包含有深浅、活死、清浊水等水资源即可,水生动物会主动游过来,水边栖息的鸟也会自然飞过来,某些水域也是陆地大型动物饮水解渴的必经之处,从而也是最佳狩猎场所。在这种情况下,猎人们不需要跟着野兽奔跑和不定期换活动区域。新石器时代磨制石器和定居生活等革命性的变化,都源自人们转向选择水生或水边动植物作为自己的主要食物。因此,新石器革命是水蓝色的,可以称之为“蓝色革命”,而非此前习惯性认定以农业起源为出发点。

虽然人类在几十万年来并不依靠水里和水边的食物维生,但是自旧石器末期部分人群在生活中形成了这种依赖之后,他们不欲再放弃,而愈来愈多地去找寻有着丰富新食物的地方。山区河流比降大,河水流动快,大型鱼类少,更不用说龟、虾、螺等水生动物;而在水漫流的平原区域,水生动物多,还有丰富的水生植物。(当然,这里所指的水是淡水,只有当靠近溪河、湖潭的生活已累积到很多经验,造船技术也足够稳定成熟后,人们才敢靠近无岸边的海洋。)捕捞生活的重点在于选择准确的位置耐心等待,食物自己会游过来。利于这种生活的地方,应该是既有大、小湖泊,边上湿地水草丰满;亦有河流与活水流过,同时有浊水和清水环境,其间充满各种生物。水域边的开阔草坪往往也是方便射鸟的地方,很多以鱼、虾、贝、蛙类维生的鸟类自然飞过来,因此,水边鸭鹅和其他鸟类众多。射鸟生活也是当时择水而居的生计策略中的关键要素。有些鸟类猎获很容易,例如野鸡在雊鸣的时候,它们到明亮的草坪雊鸣,人们容易射获。因此捕捞、射鸟的生活,自然会促使人们从山地出来,到平地栖息。当然,在这种生计方式中,还需要自然气候温暖,在这种条件下,植物、禽类和水生动物才多样而丰富,使人们在水边上的生活,四季都会有各种食物,过冬的条件也不恶劣。

换言之,依水边捕捞、射鸟、采集谋生,基本上会决定人们离开山区到淡水漫流区域边上的宽阔草坪栖息。但是,在旧石器末期,那些毫无在近水平地生活经验的人们,并没有能力立即开拓所有湖泊、溪河边丰富、暖和而明亮的平地。这首先是因为草坪没有自然可以躲藏的地方,如生育时需要隐身保护,躲避鸷禽猛兽,避寒、避暑、躲雨,都没有掩蔽之处,在这方面草坪的自然条件往往不如山林。

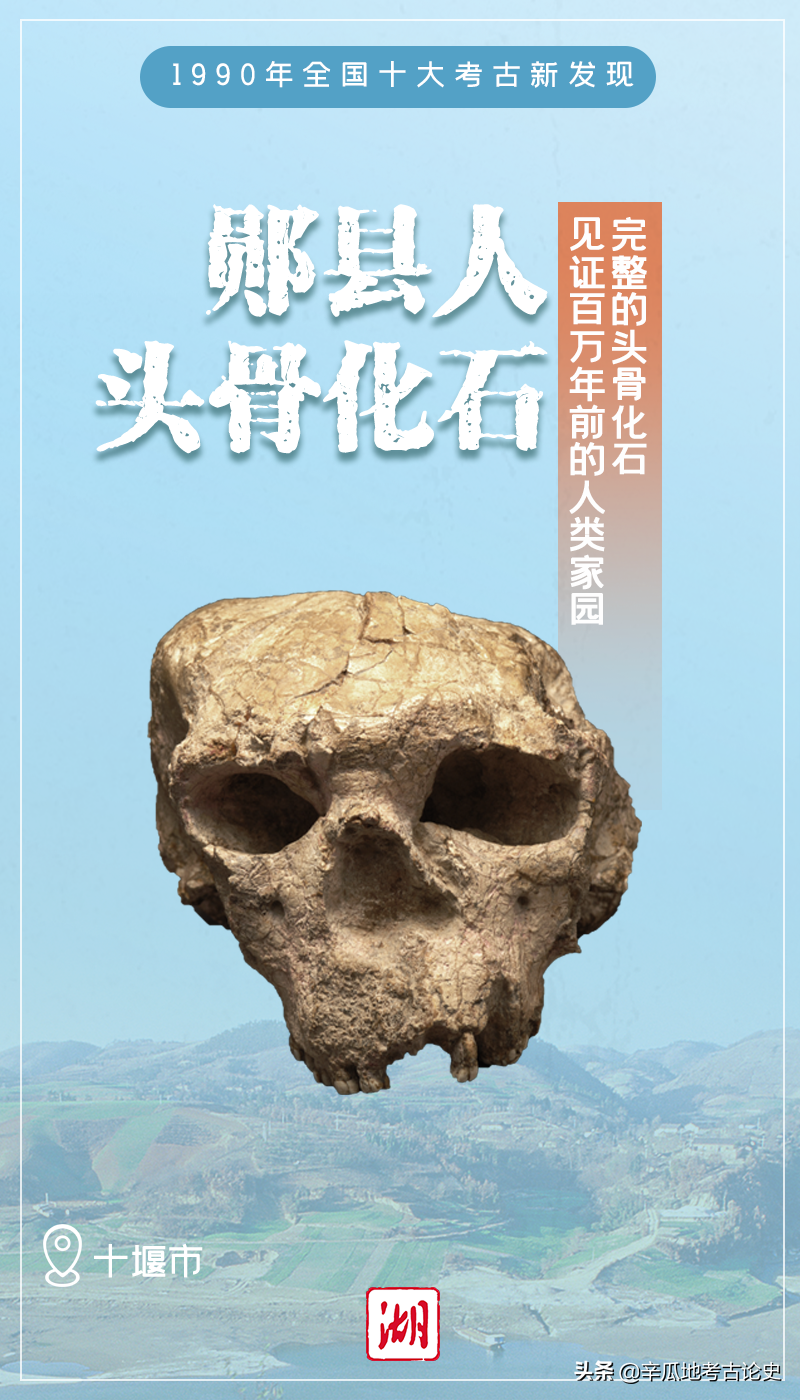

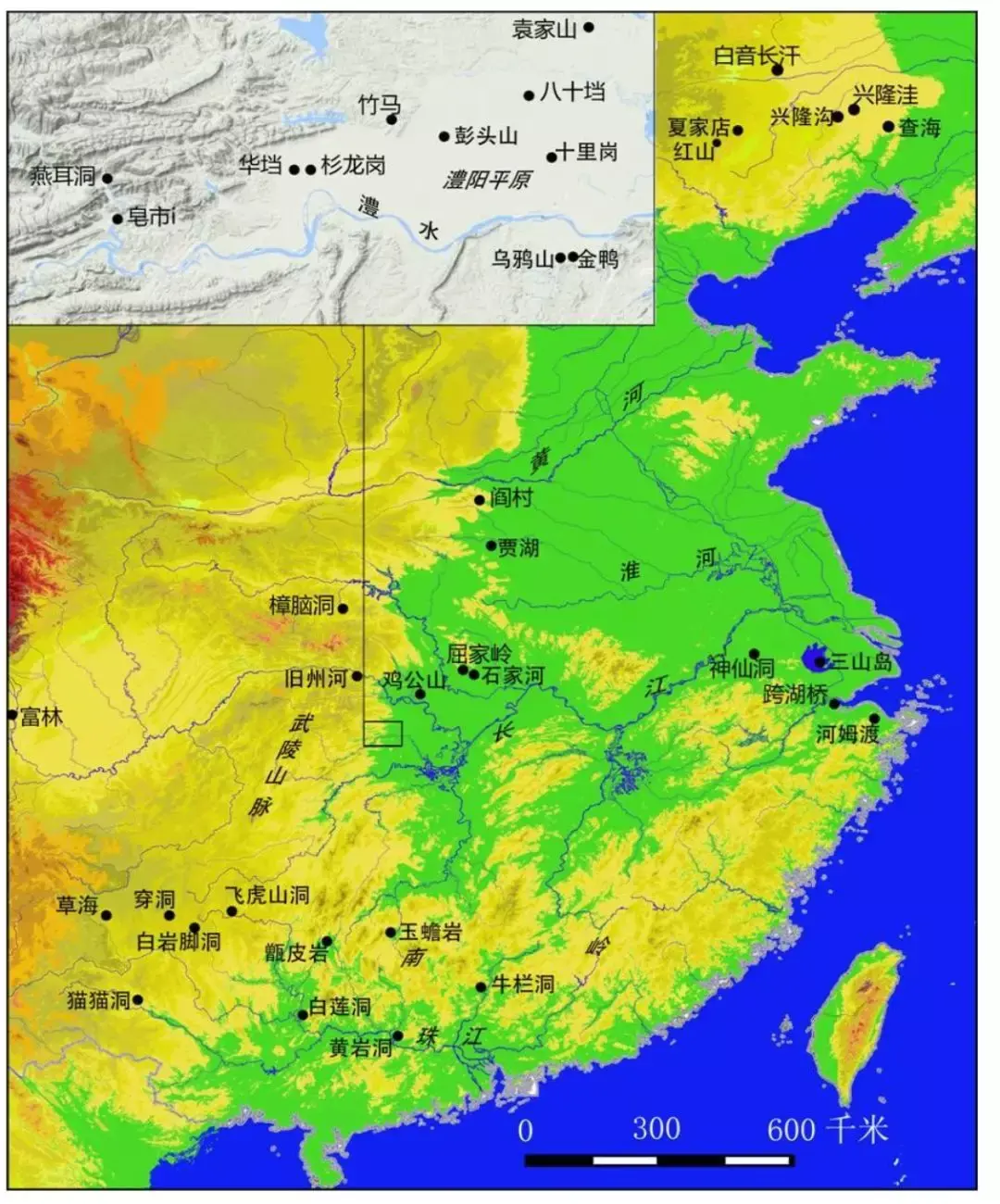

在东亚地区发现一些旧、新石器过渡生活方式的遗址,如前文所述南岭地带珠江流域牛栏洞、白莲洞、黄岩洞、甑皮岩,湘江流域玉蟾岩,乌江流域穿洞、飞虎洞等等,生活在那边的人群把邻水宜居洞窟加以利用而作为栖息据点。零星考古资料让我们得以观察到,以南岭地带为舞台的蓝色革命的出现:一万余年前人们在沼泽和浅水中捕捞,吃鱼、螺,在岩洞中开始半定居生活。但吸引他们的不是深水的珠江或湘江,他们的技术还不足以到深水捕捞,只有入江的小溪和边上的低洼地,才能给他们提供水生和水边生的动植物。返观牛栏洞和玉蟾岩的自然条件,有片状的浅水资源,但幅度有限,不能依靠水生资源谋生和定居,游猎生计的成分不能减少。因此,虽然南岭地带一些岩洞遗址的文化层很厚,但其所呈现的半定居的生活,并没有连续性发展到全定居的社会。这些岩洞遗址,后来在早晚不一致距今8000─6000年左右基本上都被弃用。

上述邻近淡水且有洞窟的自然环境并非多见,故以上述几个遗址为例的生活有明确的时空限制。不过与其同时有些人群也开始开拓无岩洞的低地草坪,如澧阳平原十里岗文化人,在气候暖化期全面定居而产生彭头山文化。[4]但这种新生活的启动,也受大自然限制,因为很多水的平原区域海拔甚低,如长江中游洞庭平原的中、东部、江汉平原,长江下游太湖平原都如此。既便已有安排长期房屋的技术,人们还是不可能立刻就有能力开始排水并建筑能隔离湿地的房子。例如,钱塘江下游宁绍平原新石器中晚期的河姆渡文化,因发展技术高超的干栏式建筑,故能在海拔特低的环境中安排村落,虽然处在常受海潮冲蚀的地区内,却能够长期生存和发展[5]。已适应并依赖平地生活的人们,为扩展其范围,得逐步学会治水、发展高台建筑等技术,但是,这些技术和经验是长期在平原定居生活的结果,而不是出发点。

以长江中游为例,目前发现新石器早期遗址最多的地区是澧阳平原,这并不是偶然和巧合。澧阳平原是洞庭平原西北角的一小块区域,其三面被丘陵及山脉环围,也就是说,在新生活遇到风险时,可以迅速上山躲避,食物不足时也可以回山区狩猎。澧阳平原内的水系丰富而多样,既有清水河流,亦有湖泊和泽地,因此水生及水边动植物种类齐全。根据澧州志,澧水中游地区共有166条河流组成的水系网络以及52处自然湖潭[6];浅水资源特别多,因此容易抓住的水生及水边生的食物特别多。在邻近的丘陵上还有果树、各种陆生动植物等。所以,这里是多样性食物的天堂,容许尝试定居生活谋生。同时,该平原不甚平,有湖畔、台阶,在边上也可以迅速安排掩蔽之处,这均给刚出山林的人提供足够的安全保障。此外,在澧阳平原各水系之间有相对高度为2─20米的台岗垄地,适合人们安排不受汛期影响的栖息之处。[7]

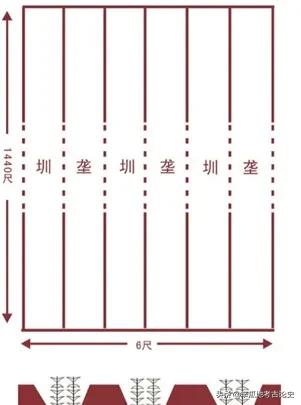

图十九 1、彭头山遗址第六层房屋遗迹;2、临澧竹马遗址建筑基址平、剖面示意图。

澧阳平原大部分岗地都埋藏着新石器早期或中期的遗址,且遗址的扩展似乎有规律性:越早越偏西边,越靠近山,岗地的海拔也偏高。如我们踏察的临澧县九里乡竹马遗址完全在山边,地貌近乎低洼地边的丘陵,遗址位于一高出周围农田约6 米的岗地上[8];澧县梦溪镇袁家山地点的海拔在40─67米间,岗地的相对高差为20多米[9];临澧县新安镇华垱遗址的海拔约56米(但因为1980~1990年代此处为砖厂取土,使原来的地形地貌已被破坏)[10];临澧县新安镇杉龙岗海拔高51米,相对高度约3米,而周围为平坦的农田和芦苇洼地[11];澧县涔南镇十里岗遗址的海拔约45米,相对高差约10米[12];澧县城头山镇彭头山遗址的海拔约45米,相对高差约8米[13]。而时代偏晚的澧县涔南镇宋家岗和梦溪镇八十垱遗址所在岗地的海拔和相对高度略偏低:前者为36米,相对高度约2米[14];后者为34米,相对高度约3米[15]。在类似澧阳平原这样的区域,一方面气候温暖、水域丰富;另一方面有大量容易安排居住、宽阔明亮的岗地草坪,基本上符合人们最早能开拓的条件。不过,若选择在平原生活,必须发明人工的房屋,至少得先有能力安排简单的窝棚,再慢慢发明并建筑可长期使用的房屋。这从华垱、彭头山、竹马等遗址均可以见到(图二〇)[16]。

我们进一步可以反思:依靠水系的生活策略以及定居的发展,其实是互补促进的。比如说,为了增加水生食物的比重,人们需要制造更加安全和合用的浮水工具,在此情况下,在木材充足的地区,便发明制作独木舟,这是流动的游猎生活难以做到的。所以,前文所讨论的独木舟和磨制石器,都是稳定的定居生活的产品,是定居策略稳定化的标志物。而这些技术的发展和生活发生革命性变化的出发点,并不是耕作,而是捕捞。就此而言,新石器革命的底色是水蓝色的。

此外,定居生活也促使打制石器(包括细石器)趋向于规范化,这从十里岗文化石器和乌鸦山、燕尔洞、牛栏洞等时代略早或同时但未定居之考古学文化的石器的比较可见,十里岗以来石器的形状、技术统一的程度很明显(图二),此乃由定居生活所肇始,稳定的生活使技术趋于统一且易于代际间传承之反映。十里岗遗址所见之网坠(图二一:2)[17],就足以揭示该种人群开始定居的生计背景和目标。

(未完待续)

[1]McCorriston, J.& Hole, F. Theecology of seasonal stress and the origins ofagriculture in the Near Fast,American Anthropologist,1991, 93 (1): pp.46-69.

[2]Marion Benz. Die Neolithisierung imVorderenOrient: Theorien, archäologische Daten und ein ethnologischesModell,Studies inearly Near Eastern production, subsistence, and environmentVol.7. Berlin:Ex oriente,2000; Theemic view: Social questions of the neolithisationof the the Near Earst, Neolithics 1,2004,pp.27-28.

[3]张江凯、魏峻:《新石器时代考古》,北京:文物出版社2004年,页5.

[4]郭静云,澧阳平原「十里岗」文化:东亚新石器革命的发祥地问题,台湾2016年考古工作会报,台中:自然科学博物馆,2017年7月。

[5]浙江省文物考古研究所,《河姆渡——新石器时代遗址考古发掘报告》。

[6]澧县地方志编纂委员会编,《澧县志》,页88─91;临澧县史志编纂委员会编,《临澧县志》,页82─84。

[7]澧县地方志编纂委员会编,《澧县志》,页79─80;临澧县史志编纂委员会编,《临澧县志》,页72─73。

[8]尹检顺,湖南澧阳平原史前文化的区域考察,《考古》,2003年第3期,页56─68。

[9]湖南文物考古研究所、澧县文物局、李意愿,《湖南澧县袁家山旧石器遗址黄土层发现的石制品及其意义》,《湖南考古辑刊》第12集,2016年,页1—21。

[10]李意愿,《临澧县华垱遗址考古发掘取得重要收获》,湖南文物考古研究所官方网,2013年3月7日,http://www.hnkgs.com/show_news.aspx?id=754

[11]郭静云、郭立新,论稻作萌生与成熟的时空问题(续),《中国农史》,2014年第6期,页4;地形资料根据临澧县官方网http://www.linli.cn/jbwt1/wenshichunqiu/20170627/31588.html)。

[12]湖南澧县博物馆、澧县文物管理所、向安强,《湘北澧阳平原旧石器地点调查报告》,《华夏考古》,1994年第4期,页1─13;封剑平,《湖南澧县十里岗旧石器时代晚期地点》,《中石器文化及有关问题研讨会论文集》,广州:广东人民出版社,1999年,页284─291。

[13]湖南省文物考古研究所编著,《彭头山与八十垱》,页18。

[14]李意愿,《澧县宋家岗遗址考古发掘的收获》,http://www.hnkgs.com/show_news.aspx?id=869,湖南考古网,2014年2月27日。

[15]湖南省文物考古研究所编著,《彭头山与八十垱》,页188。

[16]关于竹马遗址的记录很少,发掘者没有出简报而离开湖南考古所。据零星记录可知,建筑直接叠压在岗地上,并被另一层含打制石器的晚更新世晚期地层所环绕,在其基础有人工堆筑的椭圆形台基,残高0.5公尺,面积约25 平方公尺。台基中部有方形浅坑式居住面,面积约12平方公尺,居住面中央有一条同时形成的灰沟,并与南向门道相连。居住面残留有灰烬和炭,周围似有浅槽形柱洞(柱洞较浅,形状多为长椭圆形,填土颜色呈灰色,不见柱础等其他包含物),四角有4 块大砾石,应是用于固定柱子的设施。台基西南角有一水坑深挖于网纹红土里。参储友信,《湖南发现旧石器时代末髙台建筑》,《中国文物报》,1997年4月6日;尹检顺,湖南澧阳平原史前文化的区域考察,页61;湖南省文物考古研究所,《湖南临澄竹马遗址发掘简报》(曾预计发表于《人类学报》,但最后没有刊登);裴安平,湘西北澧阳平原新旧石器过渡时期遗存与相关问题,《文物》,2000年第4期,页27。由此描述并经过对该地点的田野考察,笔者推论,竹马遗址或许并不是彭头山文化时代,而是略晚的皂市下层时代的遗址,将建筑安排在人工台基上是皂市下层文化的建筑技术。不过因为没有资料,遗址也被修铁路而毁灭,没办法作更进一步的判断。

[17]湖南澧县博物馆、澧县文物管理所、向安强,湘北澧阳平原旧石器地点调查报告,页11。

- 0000

- 0002

- 0000

- 0001

- 0000