吉德炜:考古学与思想:中国的诞生

一门研究人的科学面临的最大问题是,如何从变化无穷的客观的物质世界,致达人类的主观的精神领域。

——伍德・H・吉德诺夫

近年来,对世界主要文明从新石器时代向青铜器时代过渡的不同途径的比较研究,一般强调下列的共同因素,即:社会分层、政治与宗教互补的统治集团的出现、复杂的社会分工。就中国来说,从以血缘为基础的(Kinbased)新石器时代向青铜文明——以河南北部殷墟的晚商(1200—1045BC)祭祀中心为代表的早期国家的转化,可能体现了上面的共同原则。石器、陶瓷器、建筑工艺特别是工具的复杂化,大概与经济和社会状况的日益分化、财富的集中、妇女地位的下降、人牲的发展以及剥削与压迫在宗教上的合法化相关联。到晚商时代,在人数上占少数的政府官员、武士和宗教人员统治着其余的社会成员,并以他们的劳动为生。

吉德炜

吉德炜

上述分析展示了中国文明的诞生符合社会进化的一般模式,早期的中国人也没有和其他民族有什么不同。但是,如果我们深入理解商及商代以后的古典中国文明的进展,我们也还要考虑那些使商文明不同于其他文明的因素。

中国古代文明的特征包括种植粟和水稻的农业、合范的青铜铸造工艺、玉器制作、对大规模劳动力的集权的原始的官僚控制、占卜的神圣作用、表意的文字系统、高度发达的葬仪、某些社会价值观比如孝和某些风习如祖先崇拜、殉葬的形成等等。后两者强调的是少对老、女性对男性、被统治者对统治者的依附关系。上述诸特征相互结合、互为依存的复杂方式,是我们理解商文明的关键所在。

假若我们要理解中国何以为中国的原因,那么毫无疑问,所有上述的以及其他的古代中国文明的特征,都必须从发生学和结构的角度,同其他自然的和社会的背景结合起来加以比较的研究和解释。本文的意图并不是直接强调比较这些问题的重要性,而是提供一条通过考古资料进行比较研究的新途径。下面,我将仅以商代以前的考古资料为据,力图从中发掘出体现着史前思想及行为的习性的独特特征来一一我相信正是后者在商文明的诞生中起关键的作用。

我知道我正在触及那个试图把遗物同思想相联结的众所纷纭的禁地。基于考古学家不可能了解古人的思想以及个体的具体行为的先入之见,新考古学否认我们可以对过去从精神的角度加以讨论。我个人的观点是非常传统的,至多,我只准备就物质材料提出有关历史的和文化的种种问题、发现某些独特的事件以及它们对于事件参与者所蕴含的意义。正如哈德(Ian Hodder)所说:“从饮食到垃圾处理的所有日常行为,都不是绝对适应的权宜之计,因为各种各样的功能都只在文化构架、在概念或规范的范畴内发生作用,否认文化的作用,我们便不能完全地理解各种行为......在功能和行为之后还隐含着结构和实质,我们只能通过其自身的语言、自身的逻辑与相关性,才能对此达到部分的理解。”

我相信,物质文化通常以复杂的、观念化的然而决非确定的方式,表达并同时影响着人们的社会行为以及思维方式,所以,考古学的目的必须是理解(comprendre)和感受(connaitre)。拙文不使用“观念”(ideas)一词,但是我的确试图从盆盆罐罐以及其他的遗物中,推论隐藏在中国新石器时代居民的行为背后的思想活动的某些结构与实质。这种尝试正确与否,请读者自己判断。

我的观点分两部分。首先,我假定人们的行为方式影响人们的思想方式,而表现在生活某一方面的思想习惯将会使其他方面的思想习惯趋同。我特别假定,在文化的技术与世界观之间存在联系,因为“遗物乃人类对世界分类过程的产物”,而风格与社会进化的进程也是关联着的。正是基于这种假定,促使我从思想——它可能在系统行为的各个方面得到表现——方面考虑问题。如果说,“柏拉图和亚里斯多德的哲学深烙着在古代希腊流行的纺织、制陶工艺以及形式主义的印痕”是正确的话,那么我们试图在史前中国寻找类似联系的做法便无可厚非。遗物为了解人们的社会结构和思想提供了线索,尽管由于物质本身的局限性已使这种线索难免不足和发生了变形。套用哈德的话说:“遗物是社会变化的能动力量。不同环境下对事物的不同利用方式重塑着人们行为的意义大厦。”

其次,我认为,在任何地区包括中国,把新石器时代和青铜时代的思想区别开来的一个关键标准,是分辨在过去相对来说没有差别的习俗(Customs)的能力,把不同的价值和社会制度区别开来的能力以及有意识地控制物及人本身的能力。我不是说史前人不具备分辨的能力,也不是说他们没有对自身行为的意识。这里只有程度的区别。因此,在史前的证据里,我将只寻找那些有显著区别的标志,那些既表现在物质也表现在思想方面的不断秩序化的标志,那些莫斯(Marcel Mauss)所谓“意识决定感情和无意识”的标志。

两个文化圈

关于本文的目的,我相信即使我们不用过早地重建文化发展的整个历史一一尽管这个目标终将有望达到——我们也能对中国的新石器时代有深入的认识。假如说我们还没有能够自信地勾画每一种中国文化特征的发展脉络,尤其是我们还不能分辨中国诸地遗址的相同因素是同源,抑或是各自独立起源而后汇聚发展造成的相似,我仍然希望本文将会显示出依地区和年代勾勒某些重要因素的重要性。

总的来说,尽管从纵横交错的新石器时代文化本身考虑问题很重要,但是我认为,为了分析问题,完全有理由粗线条地把中国新石器时代文化视为两个大文化共同体,即:中国西北部和中原地区的西部为一个共同体;东部沿海和中原地区的东部为一另一个共同体。为了方便起见,我把这两个可视之为理想类型的文化共同体称为西北部文化圈和东部沿海(或东部)文化圈。在这两个文化圈内部都包含着许多的区域性文化。比如在公元前六千纪至公元前五千纪,西北部繁荣着老官台、大地湾和半坡文化;东部沿海则发育着河姆渡、青莲岗和马家浜文化。两个大文化共同体的相互影响具有重要意义。到了公元前四千纪至三千纪,东部沿海的文化因素开始侵入中国北部和西北部,因此,当真正的西北部文化传统在甘青地区达到顶峰的时候,在中原甚至在渭河流域却趋于衰退。正如我们将要看到的那样,在中原崛起的商文明,从这次的东部文化输入中获得了许多一一尽管不是全部——的益处。

提出了上述的假设和术语之后,现在我转向本文的两个中心问题:史前中国的居民做了什么?从他们的活动我们能够得出什么重要的文化结论?

陶器制作

一般来讲,东部沿海区陶器传统的关键特征包括下列几种:(1)无彩绘;(2)常见带棱(Angnlar)、分节(Segmented)、附加堆纹;(3)陶器通常由各部分组合而成;(4)陶器一般有变高的趋势。相反,西北部的陶器传统仅有陶瓮、瓶(Amphoras)、圜底钵和盆等有限的几种陶器以及部分的彩绘陶器作标志。那么,从这两种陶器传统我们能够了解到陶器制作者和使用者的什么思想呢?又能发现施加于他们身上的什么样的物质压力(Material Constraints)呢?

从制作的角度出发,具有尖、突轮廓的构造技术和缺少速绘 (Rapidly Painted)外表装饰的东部传统,意味着深思熟虑(deliberation)、控制、花费时力设计形式、度量各个部分并把它们组合起来。对轮廓的兴趣,结合的或者说“非自然”的直缘而不是表面的装饰,意味着人们不是简单接受自然的、圆形的陶器,意味着人们愿意设计通过形式对陶土的自然属性施加压力而非仅仅顺从它,也意味着——正如我们将要看到的那样一一与西北部陶器的“多功能”相反——东部陶器是根据特别的需要设计的。

东部沿海居民对陶土的控制和操纵的能力,可以从对陶器构造的细致观察上得到证实。西北部的大部分陶器都是用泥条一次盘绕成形,与这种易行的(practical)形式不同,东部沿海的许多典型陶器,比如高足杯、炊煮的鼎、带座的豆、注浆的空足鬻、蒸煮的甗等都需要把一些部件如足、座、腿、流、颈和把等分别捏塑,然后按照工艺的规定程序(prescriptive Method)再组合成形。陶器的一次成形(holistic)和按程序组合成形的区别,对于我把遗物同思想相联系的尝试至关重要。

按照规定程序的组合式的陶器制作,似乎是长江三角洲在公元前四千纪左右逐步发展起来的一种进步技术。在公元前四千至三千纪,这种技术在长江中下游的大溪和良渚文化以及山东和安徽北部的大汶口文化中得到广泛应用。在公元前三干纪的长江中游,尽管已经使用了陶轮,但是大部分陶器仍是手制,大型陶器还是泥条盘筑制成,在陶器各部分的连接处再用泥条加固。当然,随着东部沿海陶器形式的流行,组合技术也在中原及西北部地区出现了。

崧泽遗址出土的一件简单然而精致的陶鼎,是东部沿海陶器组合制作技术的典范:(1)先做底;(2)在慢轮上加工周壁;(3)再贴上口沿;(4)鼎腿分别制作;(5)然后再把他们附加到鼎身底部。应该指出,每当把腿或圈足——它们都是东部陶器的典型特征——粘贴在陶钵上的时候,按程序大概就需要把器身翻转过来。这种翻转可能意味着比中国西北部居民普遍制作无足陶器的做法,需要更周密的安排。整个制作过程可被视为更人工化、更细致化,因为它颠倒了正常使用时的方向。

当然,西北地区的制陶者也部分地使用组合技术。比如,半坡的某些尖底瓶和罐的口沿就是粘合上去的。半山出土的大口鼓腹瓮,系分别用泥条盘筑成上、下两部分,然后再把它们接合起来。高领或长颈的彩陶器可能也是有两到三部分组合而成。大地湾出土的三足陶钵,其足部也应该是分别按接上去的。同样地,西北地区的制陶者当然也能够生产组装的“不易制作(impractical)”的陶器。但是这种形式在西北地区并不普遍。随着对中国新石器时代文化硏究的深入,综合的统计数字将会极大地增强上述实际上还是主观结论的可靠性。不过,毫无疑问的是,鼎以及其他带足陶器,还有那些需要把圈足、把手、流和盖等部件按程序组装的陶器,在东部沿海的文化中的确更普遍、更典型、更受重视。

在这里,我强调的不仅仅是数量,而更应该是风格。西北部地区陶器的接合,一般不是陶器的设计及视觉压力所要求的必然部分,相反,制陶者总是试图弥盖接合部位,以生产出边角缓和的、平静和一体化的圆形陶器。与此相对,东部的制陶者却努力突出和强化陶器形式及轮廓的不连续性(discontinuities),因此他们的陶器显明地暴露出本身的制作过程。比如,大墩子花厅类型墓葬发现的陶鼎,其扁足没有完全同器身粘贴在一起,这个故意的“失误”,清楚地揭露了陶器制作的组合特点。同样地具有美学价值的“非连贯性”(disjointure),也表现在崧泽的陶鼎上,鼎足的形状、装饰及表面处理,都奇妙地同器身有所不同。

一句话,发现西北地区的制陶者在早期阶段也已经具备组合技术并不困难。但是,只有当它像在东方那样受到重视,当它成为主要器形的设计和制作的一个组成部分,当那些耐用和流行的陶器形式如鼎、豆和鬻等已经出现并占居主要地位而仅仅采用泥条盘筑或陶模已不够的时候,组合的实践才具有意义。西北的制陶者使用组合技术仍是要制作完全一体的(holistic)形式;东部沿海的制陶者使用组合技术却是生产根本不同的程序化的陶器,后者要求而且也强调陶器的各个组合部分分别制作。

组合制陶法更意味着时间上的配合和工艺上的设计,因为它要求器身、足、流、颈以及把手等部位,在被组装的时候其坚韧程度等都必须恰到好处。因此,按程序组合的制陶技术,比一体化的制陶技术需要更严密的计划,它对工匠之间的协调也要求更高。需要协调的活动愈复杂,协调便愈表示着控制程度的增强。新石器时代的这种控制,说到底至多可能是个人的和特定的 (adhoc),但是,它也许已经埋下了以后商代程序化的合范青铜铸造技术所要求的那种技术的“官僚的”控制形式的种子。

也许可以归纳出组装技术的最后两个结论,第一,富兰克林(Ursula Franklin)提出,在规定了制作程序中,“适应制作的技术需要,把分化的过程联结为一体化的过程,要求更多的抽象和更高的技术上的理解。”简言之,程序化的制作,暗示着比一体化的制作更高的抽象能力。第二,组装的规定性不仅意味着需要时间上的协调、各组成部分的设计和测量(见下),而且也意味着语言方面的合作。如果说某些陶器的流、把、足等部件的制作可能已经专门化,如果说分段组合的陶器制作需要更多的合作,那么,东部沿海的陶器,便暗示着比在一个相对独立的、分离的无声环境中一人一时地用泥条盘筑制陶,需要更多的口头交流,也需要对最后的结果和一系列方法的明确交代。我们很难从考古遗物本身肯定新石器时代的专业分工的确已经存在,但是,以高脚薄胎的典型龙山黑陶为例,这种在快轮上制作然后烧制而成的陶器似乎也难以由业余工匠完成。无论如何,东部沿海陶器各部分的结合,意味着语言上的清楚表达和技术上相互理解这两种可能性。同时,东部地区的陶器类型愈多,便暗示着陶器名称的词汇量越大。

模制与模范

当我们把视线从实足的陶器转向中空的乳足陶器,比如都是在东方或中原起源和发展起来的鬻、甗和鬲,会发现它们包含有更丰富的意味。这些陶器不仅暗示着使各部分的大小和形式标准化的技能,暗示着把各部分成功组装的技能。要生产出这样的乳状足陶器,器足大小和形状的统一是基本的条件;在某种情况下,它需要使用一个使三足分别模制出来的中心模。这在技术上极其重要,因为正是基于这样的程序和观念,使用中心模和外陶范的商代青铜工匠,才发展了合范铸造工艺。但是,它也具有社会和观念上的意义,因为它暗示了模制、范的统一和标准化,一句话,它暗示“工程”的创造的想象力。对道德模范的仿效能够在以后中国的社会和政治思想中起到举足轻重的作用,由此来看并不是奇怪的事情。

类似的观念也隐含在夯土建筑技术的背后,在山东和河南北部的新石器时代晚期的文化中,湿土夹在两面挡板中被夯实。东部沿海的颅骨变形和拔牙风俗,也可能同上述的启示相关,这种“工程”直接施之于人的身体。因此,把施之于人体、陶土或是泥土的这类“带模”或“以模为准”的技术,视为对社会的和宗教的观念中的戒律、命令和规定模式的依从的体现,或者说后者推动了前者的发展,都是可以理解的。

趋高与趋前

通过圈足、腿和各样的支座,把器物抬高,是东部沿海陶器的另一个典型特征,这种抬高往往是器物形态本身自然的向上发展。东部沿海的许多陶杯、豆和鬻,其“腿部”以及自身很小的重量,使得整个陶器像一只朝气蓬勃、快捷的鸟。这种判断是主观的,但是,刻划在某些东部玉器和骨器上的鸟纹,以及后来关于该地区鸟官和鸟部落的传说,都使我们把东部的诸文化看成是比西部诸文化——其更受制于土地,这一点可以通过“半地下”的(semi—subterranean)陶器(见下)、房屋甚至磨盘的制作得以揭示——更“远离地面”(air-borne)。比如,在渭河流域的半坡文化诸遗址,磨盘无足,也许是直接放置在地面上的;相反,在中原的裴李岗文化遗址几乎所有的磨盘都有四个足。这些公元前六千纪的磨盘可能刚好也是中国最古老的四足器物。因为四足是一个个从磨盘上切割出来的,所以磨盘的制作大概要付出很多的劳动。对足——一般是四足而非三足(三足很少发现)——的偏爱,意味着在中原地区,磨盘的使用是把磨盘放置在一个水平面上。在此,我们再一次被东部这类器物的制作者和使用者的严整而且规律的生活,以及西部的缺乏这种平整性和规律性的不制作和使用这类陶器的人们的生活所振动。

至于东部陶器趋高的动因,毫无疑问是复杂的,很可能连陶器的主人也不完全清楚。在技术方面,高薄的陶器标志着用新的和人工化的方式制作陶器的技能(尤其是快轮的发展)和兴趣。此外,它也对了解制陶者的思想提供了线索。

第一,快轮制陶意味着对陶土更严格的要求。陶土,必须经过挑选和淘洗。这是东部制陶者比西北部制陶者需要更严谨的一个例子。同时它也暗示着专业工匠的产生。

第二,趋高的陶器可能会节约陶窑的空间。人们也许能够发现东部沿海制陶者对效率的可能关心——这在西北地区的制陶者那里大概是不存在的;器身越高,腰围越小;用同样的燃料便能烧制出越多的陶器。东部和典型龙山文化的标准黑灰陶器,是由于贫氧(oxygen—poor)和减火方法的进步才烧制出来的,这种方法的动力可能就是出于节约燃料的愿望;此外,它也表明东部的制陶者,比在露天的陶窑里烧制陶器的西北部的“自然的”制陶者,更愿意创新。然而,燃料的高效很可能与东部陶器形式的明显的低效相抵消,与西北部圆形的一体化的陶器相反,东部陶器一般耗费的陶土较多。这种矛盾说明东部的制陶者大概更愿意考虑审美的因素而非经济的因素,也许燃料比陶土较珍贵。

第三,趋高可能也同脱离地面、把自身及其所属的东西同土地分别开来的一般愿望相关。比如,这种愿望明显地表现在河姆渡的干栏居址中,而干栏居址事实上最初也许只是长江三角洲人民对潮湿的低地及居住面的一种反应。不论东部沿海文化的这种趋高特征的起因是什么,但它的确与更“深入地下”的西北部制陶者——他们的房屋、陶器是半地下的或直接置于地面之上而不是脱离地面——形成鲜明对比。

第四,也许有人会说,东部沿海居民的上视(upward vision)特征甚至可能存在于鬼魂的世界。我的最初研究发现,西北部文化居民趋向于把随葬品放置在死者腿及脚部。大多数的西北部彩陶,只在上部施彩,这样做是为了便于从上向下观赏;从随葬的位置看,这对死者也是适用的。相反,东部文化的随葬品一般放置在死者的周围,或者靠近死者手、腰或上腹的地方。

第五,也许有人会猜测,从垂直的方面考虑问题和对高度的珍重,可能同东部地区出现的社会分层相关,同东部地区的文化因素比如趋高的活泼的陶器形式、夯筑的房基以及这些因素的主人最终主宰、超越了中原的可能是人类共有的普遍的原则——理所当然地被商周时代的人们所接受。

陶器的使用

在论述了陶器的形式、制作以及反映的思想内容之后,我现在转到陶器的形式与使用的关系方面,试图从陶器使用者而非制作者的角度,发现陶器功能所能提供的更深的思想方面的线索。

最首要和明显的一点,是东部沿海的居民及其后来的文化,制作和使用了种类繁多的陶器形式,这是只具备圜底钵、罐和瓶等几个基本器形,而且就我们所知几乎不加区别地使用的西北部居民所不能企及的。现代学者对陶器进行了严格或者统一的分类,除此之外,仅就一般按功能区分的炊器、食器和贮器来看,西北地区的陶器似乎基本上不超出这个范围。比如,从器形看,很难辨别哪一个是礼器。由此看来,陶器的使用也许包括生活的其他方面在内,还没有明确地区分。

相反,在东部地区,除了钵和罐之外,还有鼎、豆、杯、鬻、盉等陶器,在河南、陕西等由东部衍生出的新石器时代晚期文化中还发现有乳状的三足炊器——鬲,鬲在山东也偶有发现。

陶器形式的多样化首先意味着创新的极大热情。富兰克林认为“基本的预言能力”(Essential predictability)是规定过程所固有的,“这一点也不奇怪”。对在制作过程中只管理一个环节的工匠来说,这无疑是正确的。但是,监督者(overseers)在技术允许的发明范围之内,没有理由不去设计新的形式。某些组合的陶器的确有很大的变异形式。正如恩格斯所说:“计划怎样劳动与劳动本身的分离……,有助于唯心主义世界观的产生,这种世界观认为人们的行为与其说是受需要支配还不如说是受思维支配。”如果说对制陶的监督意味着监督者和实际劳动的分离,我们可以发现脱离体力劳动的“唯心主义”(idealism),在东部沿海新石器时代的制陶技术方面,对文明的发展举足轻重。

其次,陶器形式的多样化,意味着在准确的注水和煮炊等基本的功能方面有更大的实用性。比如鼎,放在火上,既易导热(如果足是空的)又很稳定,因此大概比圜底的陶器更有效率也更方便。圜底陶器或许是直接放在灰烬上,因此比东部地区的三足器更易受热,而在稳定性上就相对差些。我怀疑,东部地区的居民尤其看中炊器三足带来的稳定性。在东部常见的甑和甗,要求器身必须有一定的高度,因为放置食物的陶箅需要搁在沸水上方,而圆底的蒸锅却很容易翻倒。西北地区某些陶器的功能当然也设计的很妙,比如从河里汲水的尖底瓶;但是,东部沿海形式繁多的陶器,却表明了创新和专业化的倾向。

正如我们已经看到的那样,陶器各部件组装的常规化和标准化,意味着生产的专业化。因为某些陶器的胎薄如纸而且容易破碎,具有特殊的也许是礼仪的功能,所以也暗示着使用的专门化。这些陶器不仅在制作工艺上需要分工,其独特的外形同样也表示着使用上的不同,某些陶器大概是用于非日常性的宗教目的。苏理凡(Louis Sullivan)有句名言:形式因功能而生。因此,东部陶器的形式越多,就说明陶器所具备的功能越多。

也许有人会说,如果说东部陶器具有不同的特殊分工,那么,制陶工人以及从事其他社会和政治活动的人们也应该有不同的分工。必须指出,这种联系并不是牵强附会。陶器大概是为了满足特别的需要而制作的,陶器的巨大差别也许根源于社会的日益分化。有必要再强调一下我们讨论的只是程度问题。也许没有理由假设眼瞧着东方的制陶技术,保守的西北部居民会像卡莱尔(Thomas Carlyle)面对工业革命的冲击那样,发出“人们不仅用自己的双手,同时用自己的心智培植了机械之树”的哀叹。尽管如此,然而,卡莱尔这位原始结构主义者(protostructuralist)的断言——“同样的习惯不仅规范我们的行为模式,也规范我们的思想和感情模式”——还是中肯的。分工的萌芽、社会变革、政治变革特别是智力变革的萌芽,理所当然地表现在东部沿海新石器时代陶器的制作和使用方面。

制约的途径

陶器的形状与功能相互影响,并且愈演愈烈。假如我们考虑一下似乎不那么重要的发明,比如流、嘴、把手、盖和腿,就会对此深信不疑。在公元前六千纪至四千纪的西北地区,上述的发明几乎不见,西北地区的制陶者显然对这样的革新既无兴趣也没有发现什么益处。在公元前四千纪,各种各样的流、把手、盖以及腿,在长江三角洲地区出现,然后又发展到长江中游和东部地区的诸文化中,成为该地区新石器时代的晚期文化的典型特征(这些特征在商代青铜器和陶器上的表现更勿需赘述)。

嘴、流、把手和腿制约着陶器的使用方式。陶器的这些附加部分是为某种独特的使用方式设计的,同时事实上它们也要求有一种独特的使用方式与之相适应。西北地区的居民,对一器多用的碗和盆的使用方式,可能是多种多样的,然而,为了安全最可能的也许是用双手捧起。与此相反,东部沿海的居民大概常常更喜欢以某种方式比如用右手操起陶器单把的鬻、甗、杯,而且在一定的方向上把液体通过流和嘴倒出来。把手使陶器易于把握,与流一样,它也规范了陶器的使用方式。

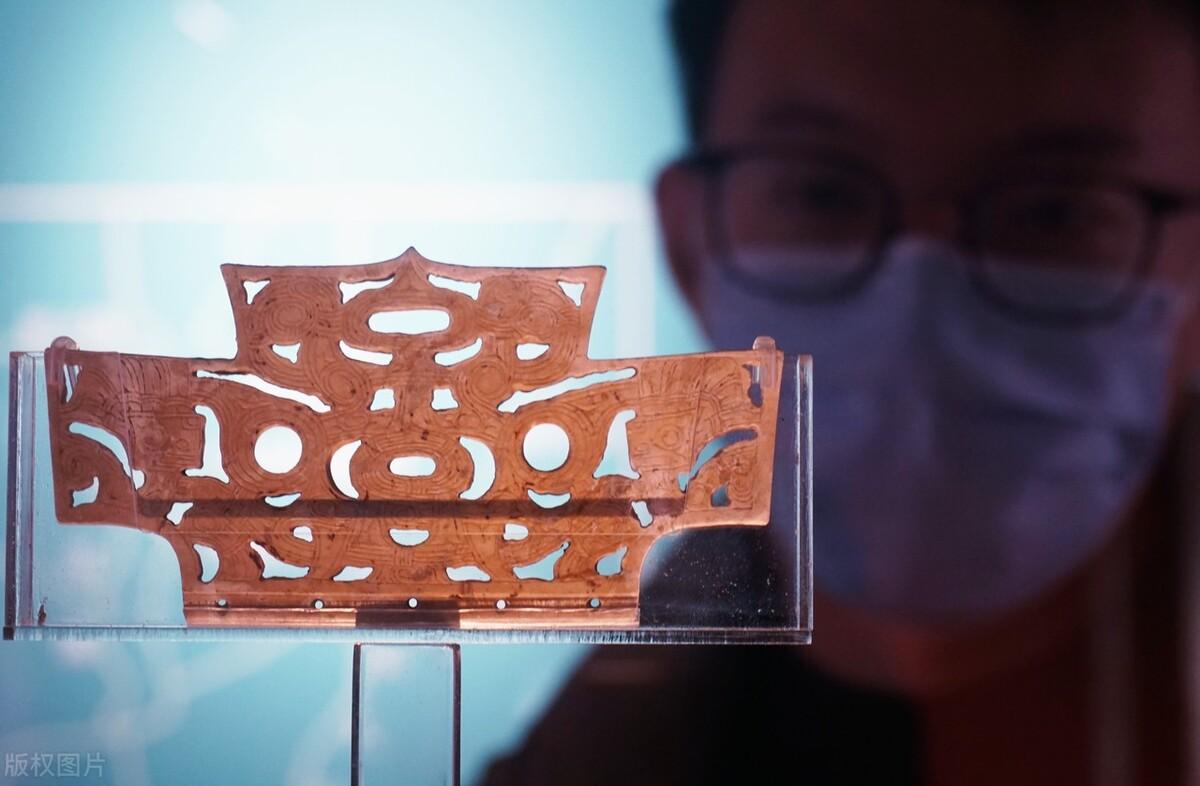

这各种各样的使用方式意味着更高的效率,也意味着手持陶器时需要更加小心。对东部沿海的居民来说,他们的陶器形式现在大概有了正确的和错误的使用方法之分;而对无把手、无流、缺少指示方向的附属物的典型西北部陶器来说,这种使用方法的正误之分似乎还不明确。也许有人会偶然注意到,公元前四千纪至二千纪长江下游的典型器物——玉琮,其正确的放置方式也涉及到上述的问题(见下)。最近的考古发现表明,玉琮应是小头朝下安放的,因为只有这样,刻在玉琮转角处的高度抽象化的“兽面纹(animal masks),才有正确的朝向。既然使用方式有正误之分,那么器物本身的设计也就贯彻了这种原则。因此,镌刻在东部沿海玉壁上的鸟纹,也要求有一个正确的朝向。这些“单方向”(ani-positional)使用的陶器和玉器,与西北地区“多方向”(multiposi-tional)使用的陶器形成鲜明对比;后者流畅而抽象的设计形式即使被涡形纹四等分,也不能表示朝哪一个方向更合适些。

同样地,精美的器盖,特别是子母盖——这是东部沿海新石器时代及其后来文化的典型特征——意味着谨慎的贮放、清洁、甚至对欲望的抑制——这是文明人的最基本标志。也意味着人们乐意设计和生产与之相配的耐用的容器,去满足上述的需要。西北地区的制陶者(他们可能是用不易长久保存的东西做盖子或塞子)对陶盖漫不经心,通常喜欢把陶钵反扣到另一个陶器的口上。在这里,有无盖子不仅仅是效益问题——尽管陶盖可以起到很好的封闭作用一一而更说明西北地区的制陶者,对制作具有确切功能的陶器和精确化本身的无所谓态度。这种无所谓的态度,与他们在早期不太成功地试做带腿或足的陶器时的表现是完全一致的。

总而言之,东部沿海的陶器主人,因其陶器上的一系列微小的约束因素,大概获取了不少的方便和好处:比如,因为流的使用,注水的时候不再外溢;因为把手的使用减少了摔碎的危险。但是这种制约因素也规范了日常生活:陶器需要以一定的方式操持,甚至需要放在一定的位置以便下次更容易地取用。带腿的陶器,带高足或座的陶杯必须小心轻放,以免翻倒在地。同样地,子母盖不仅制作困难,而且安放时也要小心。

所有这些微小的制约因素——腿、足、流、把,单独来说,对陶器使用者的思想习惯大概影响很小;但是,这些规范化的陶器的使用连同设计和制作一起,其所造成的影响,无论在物质文化方面或精神文化方面,都足以把东部沿海地区和西北部地区的居民区别开来。陶器的不同意味着生活的不同,当然,反之亦然。

合式与测量

制陶工艺的规范化进一步表明,东部沿海的居民比西北部地区的居民,更关注准确地测量和合式。这可以从要求统一的鼎、鬻和盉的腿上得到证明,也可以从组装陶器的各组成部分的精确设计和生产中得以体现,还可以从必须与容器相匹配的严丝合缝的陶盖的烧造中反映出来。

我们发现,东南地区的居民对木器的测量也同样关心。这可以从河姆渡干栏建筑严密的榫卯结构上看出来。公元前四千纪的马家浜文化遗址,出土有用于房屋建筑的木板,做工匀称整齐,令人倾倒。不要忘记,这是木匠用石斧、石镌和石凿做出来的。它也体现了对测量的关注。良诸文化晚期的木构水井,其用以固定井壁的支杆插头,也同样体现了对测量的重视。

然而,最惊人的精确性——无论是就加工之难或时代之早来说——毫无疑问还是表现在玉器的制作上。用于礼仪和装饰目的的玉器和似玉的硬石器(软玉、透闪石和阳起石),其锯、钻、磨和抛光的诸工艺,大概是自青莲岗文化和河姆渡文化以来东部沿海文化的最典型特征,也是所有基本要素的最主要体现。环形的璧和筒形的琮的加工,尤其精确。比如,江苏寺墩公元前三千纪良诸文化地层出土的玉璧,每一个玉璧的直径,无论在哪一个方向上测量,其误差都不超过一毫米;玉琮各节长短的差别甚至更小。这些分成多节的玉琮,外表上像尺子,实际上意味着规范化、标准化和精心的设计。玉琮各节的长短是相等的。玉璧和玉琮的中孔是从玉的两面对穿的,因此之故,开口处的直径略大于中间两面对钻相接之处的直径。在相当多的璧琮特别是琮——可能高达36.1厘米——中,对穿的双孔,没有在中间对接,因此在玉器内壁留下一道凸起。但是这凸起是非常不明显的,只有0.05-0.1毫米的样子;带有这种凸起痕迹的玉琮在寺墩还占不到一半,在江苏常熟嘉菱荡良诸文化遗址中只占四分之一。因此,至少有一半的玉琮,要在一面穿过10至15厘米的厚度,并且准确地和另一面同样长度的穿孔相对接而不留下任何痕迹,这需要十分高超的技术,也许只有通过对精确测量的不懈努力才能达到。

因此,在东部沿海的陶器、木器和玉器生产中,测量举足轻重,特别是考虑到数的使用,测量很可能意味着东部居民比西北部居民更具备对自然界的数学观。匠人们按照规定的程序,依据模型(现实的或者假想的),小心而又准确地操持着复杂的工具,自信地生产着各种各样的器物。

此外,我还要指出,在爱琴海地区,文字似乎是作为解决测量和计算问题的工具出现的。这种情况在中国东部沿海文化中也并非没有可能,尤其是我们注意到器物各部分的组装,需要某种时间上的安排。也许有人会在至迟是晚商时代的文字上,发现更重要的联系:文字,正如东部沿海的制陶工艺和在此基础上发展起来的合范青铜铸造工艺一样,是由语音和语义两部分构成的。某些良渚玉器在花厅陶器上的“组合的”图像文字,也许是我在东部文化中发现的组合思想投射的结果。以义符和音符的结合为特征的商代文字的起源,也许正与这些思想上的活动相关联。然而,在西北陶器上几乎没有同样组合性质的刻划符号。

最后,我们虽然不能确定东部沿海各种形式的陶器和玉器的独特意义,但是这些器物连同它们的设计和制作,却意味着一个具有更大的控制能力、精确化、数量化、标准化、组合能力、表达能力及分辨能力的世界观。东部沿海某些独特的易碎的陶器,以及生产玉器所需要的众多的劳动力,则进一步暗示等级社会的到来,在这个社会里,那些制作精美的器物,不仅具有独特的功能,而且可能还是由某些特殊人物独享的。工匠们不仅依规定的程序工作,他们还是为别人工作。

东部的思想

西北部的制陶者是器表图案的装饰家,也是圆形的一体化陶器的设计师。东部沿海的制陶者则是造型家,同时,对陶器的生产有更大的控制能力、操纵能力、协调能力和测量能力,他们更愿意把工具随葬在手边。就东西两个文明区来说,东部沿海的陶工、木工和制玉工人的作品代表着更大的成就,这种成就不仅表现在人的智慧方面……尽管这也许是迄今为止对玉器(还有漆器)制作的公正评判-——而且,也表现在手工方面以及与此相关的社会组织方面,同时它还体现为器物的组装战胜了非组装。这些技术上的进步意味着工艺的日益分化,也意味着社会和思想意识的日益分化。在技术上和政治上最终居于支配地位的东部传统,大概与东部沿海居民向中原以及其他地区的移动不无关系,只是这种关系的密切程度还不能确定。但是,可以认为,受东部影响(如果不是来自东部)的新石器时代晚期文化,其在人口和政治上的胜利,就是他们能够冲破智力的压迫,并把它运用到自然的物质的和社会的各个方面。

根据考古发现,我们也有理由假想,大概在东部的文化中,与重大的丧葬仪式相关的礼仪,其在宗教上和在社会上的合法地位也开始得到明确地表现和确立。我之所以说丧礼是“重大的”(strategic),是因为无论在西北地区或是在东部地区,中国远古居民对死者的处理都殷勤谨慎,并且随葬大量物品,以致于可以把它视为中国早期文化的基本特征之一。相反,希腊新石器文化的丧葬仪式微不足道,几乎没有证据表明希腊人对此的重视。对丧葬的强烈关注,以及丧葬对其他活动的影响,是造成重大的文化结果的潜因。

早期中国的宗教信仰的重大地区差别,在丧葬仪式比如二次埋葬、精美的随葬品、把随葬品放在二层台上、棺椁的使用、墓道以及动物牺牲等方面都可以表现出来。需要指出的一点是,在更多的考古报告以及相应的丰富图版发表之前,要作出最后的结论尚为时太早。本文只就几个富于启发性的现象展开讨论。首先,迄今为止,众多新石器时代墓葬的人骨性别鉴定表明,到公元前三千纪,东部沿海的男女性别之比(通常是二比一)要高于西北部地区。这里至少可以作两种推论:(1)如果我们假定性别的不平衡是由杀女婴或者对男婴的优先喂养造成,那么说明东部地区的居民对待女婴的态度比西北部地区居民要刻薄;(2)东部地区的妇女很可能不允许都像男人那样埋在正式的墓地中。也许还应该提到,与东部地区不同,西北部地区很早就开始用一种独特的方式埋葬婴儿,这件方式持续的时间也很长。这些发现如能被最后证实,那么就意味着西北部地区的居民更关心他们的孩子,很少把夭折的孩子视若无足轻重而潦草处理。相反,东部地区的居民更关心“社会工程”的实施。

丧葬遗迹暗示东部地区的宗教活动——特别是造形精美的玉器随葬、随葬品摆放方式、木棺的形式——很可能也证实了存在某种秩序和控制,而这种秩序和控制,我已在东部沿海诸文化以及它们在长江中下游、山东和中原的新石器时代晚期的后裔文化中,通过对工艺技术和社会组织的考察得到了。如果最近的发现能够证明,新石器时代晚期居民接通神灵(也许是祖先)、求来问往的骨卜和龟卜,是在东部地区起源的,那将进一步表明,该地区的人民有能力设计新的不同的用于宗教沟通的方法。

西北和中原地区的晚期新石器时代文化,或多或少都受到东方的技术和工作习惯的影响,于是他们常常把自己先前的创造和发现去粗取精,使之发挥更大的用处。比如铜器的制造就是如此。一体化的、锻造的红铜器很可能是在中国西北地区最先出现的,但在中原最早期的青铜铸造阶段,锻造工艺似乎接受了东部沿海居民规定了程序的、准确测量的原始合范技术。东部居民知道怎样才能把铜器的锻造转变成铸造,因为他们已经具备了规范化的、类工业的陶器制造技术以及相应的思维和可能的社会组织。

总之,东部沿海的居民是棱角分明、形态各异的陶器设计师,他们用陶模制作某些陶器,有些陶器还是组装而成的。陶器的独特造型意味着无论在制作方面或者使用方面都需要协调和规范。他们在石器如石斧、石铲、石坠和明显用于随葬的玉璧和玉琮的钻、磨及穿孔方面,具有高超的技术。他们在玉器、石器和陶器上巧施雕琢。他们还把规范的技术施之于人体,于是便出现了拔牙和颅骨变形。他们对孩子尤其是女孩子的爱心,远不及西北部居民。他们似乎还是占卜通神的先驱。在他们的各种宗教仪式上,大概都需要饮用米酒,醉酒的癫狂状态可被视为另一种操纵形式,因为只有在这个时候,意识才可以从日常生活的刻板秩序以及由死者带来的恐怖气氛中解脱出来。

简而言之,东部地区的诸文化发展起这样一种传统——这种传统迷信造型和控制,喜欢在陶器、玉器也许还有世界本身雕刻上深深的永久的印痕,并从中获益匪浅。他们对两维的表面装饰和“自然的”圆形式样不感兴趣。也许有人会说,东部居民是外向型的(ectomorphs),是新石器时代的“原始儒家”(至少就他们的宗教礼仪和秩序而言),而西北部居民是内向型的(endomorphs),是梦想家、器表装饰家和“原始道家”。东部陶礼器华美而又易碎的特性,最重要的一点,是它意味着一切事物都应拥有自己的位置。有必要再回忆一下富兰克林的话,富氏认为:生产出某些典型陶器的规定程序,其特征是“基本的预言能力”,这一点并不奇怪。事实上,也许有人会在东部居民那里发现莫斯所谓的“无声教育”(education in composure)的实质,然而这里并非“无声”,而是存在着“一个禁止非秩序化行为的机制……这个机制最终允许人们朝着一个选定的目标共同反应,协调行动莫斯的下述结语,确切地总结了我一直试图发现的存在于中国新石器时代东西两个文化区的区别:“在社会生活和精神生活中,对感情的控制是至关重要的。根据不加节制的、不能得到反映的无意识行为,或者由清醒的意识决定的、分步骤的、明确的行为的多少,可以把所谓的原始社会加以区分甚至分类。”

有必要重申一下,我们所讨论的只是程度问题。中国西北部的各种彩陶,其抽象的表面装饰,当然也经历了很多的实验。这类陶器,除了其一器多用的形态之外,在筹划、塑造和上彩等方面也需要付出极大的耐心。它们也可能有不同的用处,甚至用作礼器,尽管在考古学上没有留下痕迹。但是,总的看来,这类陶器的差别无论在形式上或是功用上都不很大。也许有人会说,西北部居民之间的关系也是如此。西北部制陶者只做一件事并且把它做得很漂亮。他们更像是中国新石器时代的“刺猬”,而东部的居民则更像是“狐狸”。打个比喻来说,东部居民是新石器时代的“马克思主义者”,他们的目的不是简单地理解世界,甚或摹写世界,而是要改造它。

总之,我认为,体现在考古学上的中国新石器时代文化的某些特征,隐含着很多的东西,如果我们仅仅满足于器物的分型分式,那么就面临着把考古学降低为古物学的危险。这些特征包括定居农业、体面而又丰富的随葬品、葬仪、男性中心、证实冥界也存在地位和权力差别的特殊的宗教观念、用人和动物作祭品、高台建筑、高座(腿)的陶器、具有特殊形式和功能的陶器、规范化的组装的制陶技术、规定程序的玉器制作、模与范的使用、对测量和筹划的重视以及某些符号和原始的文字系统。

这些特征大概在新石器时代的中国其他各地区也程度不同地出现过。我并不是说,东部沿海的文化处处领先或者一枝独秀。但是,正是在东部的文化里,这些特征才如此鲜明并相互作用,产生出伦福儒在论述爱琴文化时所谓的“多重效率”(multiplier effect)。这些文化因素共同产生出一个新的高度分化的进步社会——技术更先进,组织更完善,宗教更明确,智力更发达。

大多数重要的东部文化特征成为商文化的来源:带足和腿的青铜礼器或陶礼器的组合形态,口、流、把手和盖子,精美的玉器,漆器,在规范化的青铜铸造中镂刻在尺寸精确的块范上的兽面纹,泥模的运用,人与动物的殉葬,放置随葬品的二层台,用众多的人和动物作祭品,墓葬填土经夯打,夯筑房基,带有永久刻辞的用于占卜兽骨,男性中心,中央集权等等。

商文化与其东部沿海先祖文化的种种联系一一这些联系巩固了其后中国文化尤其是社会和政治组织以及工艺技术的根基——表现在东部沿海史前文化的宗教、工艺和思想方面;在东部沿海,正如我们在考古发现中看到的那样,对规范化、测量、控制、筹划、操纵、专业化、效率、宗教礼仪的日益重视,增强了对社会的生产和组织能力。

陶工、木工和玉工的模造、揉曲、琢磨及度量技术,在东周思想家的笔下被隐喻为人性仁政的职能,这些隐喻在有东部文化背景的人那里屡屡出现,支持了拙文所述的许多技术在古代举足轻重的观点。正如新石器时代的工艺技能塑造了工匠的思想并且也被思想塑造那样,东周时代的隐喻和类比——就像它们所表达的那样——反映了人们对社会现实的设想和重建。比如作为儒家的荀子(298-238BC)写道:“凡礼仪者,是生于圣人之伪,非故生于人之性也。故陶人埏植而为器,然则器生于工人之伪,非故生于人之性也。故工人斩木而成器,然则器生于工人之伪,非故生于人之性也。……然则礼仪法度者,是生于圣人之伪,非故生于人之性也。”假如我们对古代以及上述文化因素的特性进行考察,就会发现周代思想家以器物的制作隐喻道德和人性的做法并不荒谬。

有一点需要说明,尽管我十分强调东部居民的思想和社会组织,事实上,商代的早期青铜文化——或可能的先商文化,也即某些考古学家现在所说的夏——并不是在东方而是在中原特别是与二里头文化相关的河南中北部出现的。这个早期国家的文化,在新石器时代后期由于东方的刺激而得到明显的发展,然而这个发展也取决于吸收和消化外来文化的本地机制。尽管文化交融的真相仍有待于探索,但是很明显,东部没有足够的东西孕育出商文明来。工艺技术和物质方面的存在,不可能对文化的所有非工艺的非物质的方面作出解释。虽然如此,就商文化的所有东部特质而言,商文化也并非仅是东方的产物。

恩格斯对劳动中心地位的强调——正如就工具制作所言——只是说工具使人区别于动物。但是,独特的工具及其产品会造就一批特殊的人。就中国来说,存在于西北部和东部沿海文化的物质遗存,在技术和审美的某些方面表现出如此的差异,因此我认为我们可以采用上述的方法,把物质文化作为一个重要的线索,去探索工具制作者的精神生活、知识和情感。即使有人不接受本文关于东部沿海文化因素在后来中原青铜时代文明中是第一位的这样一个笼统的看法,但是他仍然会意识到对器物的制作和使用方式的探索以及对诸如史前居民的社会行为和思想方式问题的研究的重要性。并非所有的器物都是均等的,因此,无论在新石器的中国诸地区或是在其他的文明摇篮,都需要把器物的制作方式和使用方式同制作和使用器物同时也与由此塑造而成的文化联系起来加以研究。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000