荐书:《汉兴》刘邦从小亭长到大汉皇帝的逆袭之路

西汉高祖九年(前一九八)十一月,为了安定东方,刘邦命令齐、楚两国的旧贵族昭氏、屈氏、景氏、怀氏与田氏举家迁徙,定居关中。第二年,齐国临淄一位名字叫“阑”的狱史被捕,他被指控的罪名是“从诸侯来诱”。

阑的工作,是押送齐国田氏入关。临淄到长安漫长的路途中,阑与田氏女子田南相爱,娶她为妻。然而,这段旅程的终点是分别。阑想与田南一起回到齐国,为此他铤而走险,让田南佯装生病、卧于车中,计划借用他人的通关凭证东出函谷关。他们没有成功。

田南本与阑同是齐人。当她被徙至关中,便成了“汉民”,阑则身份未变,仍是齐吏。汉初法律规定,诸侯王国人与汉民不得通婚,汉民无事不得往来诸侯王国,反之亦然。阑被控的“从诸侯来诱”之罪,就指他作为诸侯王国人,引诱汉人田南离开汉地,最高将处以死刑。田南和阑的故事,被记录在张家山汉简的案例汇总《奏谳书》中,成为这严峻法律的注脚。阑最终逃过了极刑,被“黥为城旦”,即刺字劳作。田南的下落,则不在《奏谳书》关心的范畴中,无从得知。

西汉年间刑罚残酷,种类繁多。江村大墓K27考古现场出土的西汉刑徒俑,展示了刑具、砍足、髡刑(剃发)

西汉年间刑罚残酷,种类繁多。江村大墓K27考古现场出土的西汉刑徒俑,展示了刑具、砍足、髡刑(剃发)

即便对汉代历史毫无了解,也不难通过这个故事发现,汉初诸侯王国与中央直辖的汉地悬隔,如有天堑。在古代统一王朝的历史上,这是相当罕有的状况。西汉初年这极为特殊的一段时期,包囊于李开元所总结的“后战国时代”中。后者大约从秦朝灭亡开始,到汉景帝时为止。西汉承秦,建立了以皇帝为首脑的郡县制统一国家。“后战国”,描述的则是政治与文化上的规则与风气。《汉兴》所写的,就是汉帝国与“后战国”磨合、生长的五十年。

循着李开元的描述,在西汉初年的政治中可以找到三个关键词:“有限皇权”、郡国分治、功臣政治。三者相互交缠,调出了西汉早期历史的底色。

李开元所谓的“有限皇权”,指皇帝让渡一部分权力给功臣集团,达到一种“共天下”的状态。这种理解,是相对于秦的绝对皇权而言,总结虽然未必十分精确,但可以看作考察汉初政治秩序乃至社会风貌的切入点。

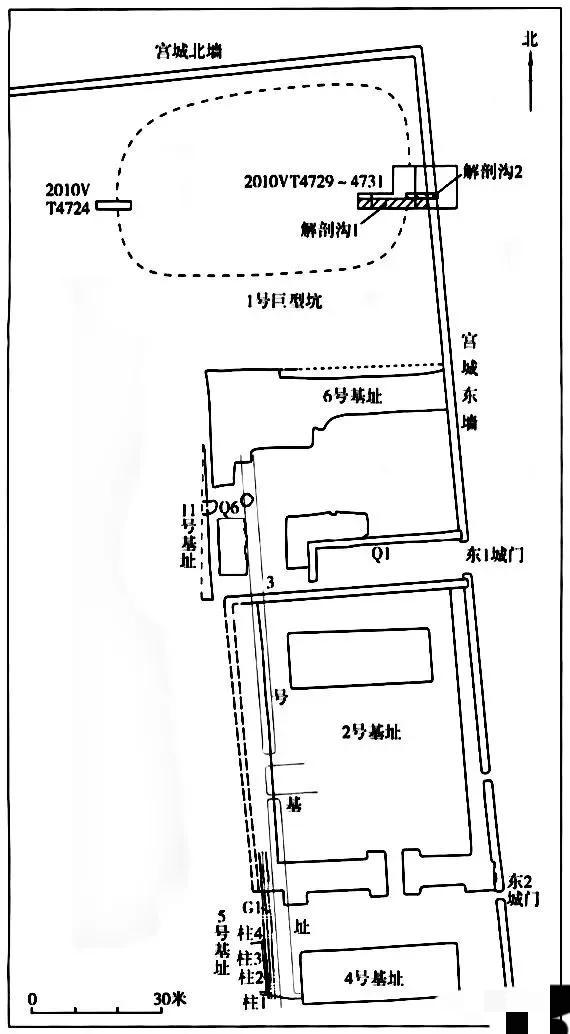

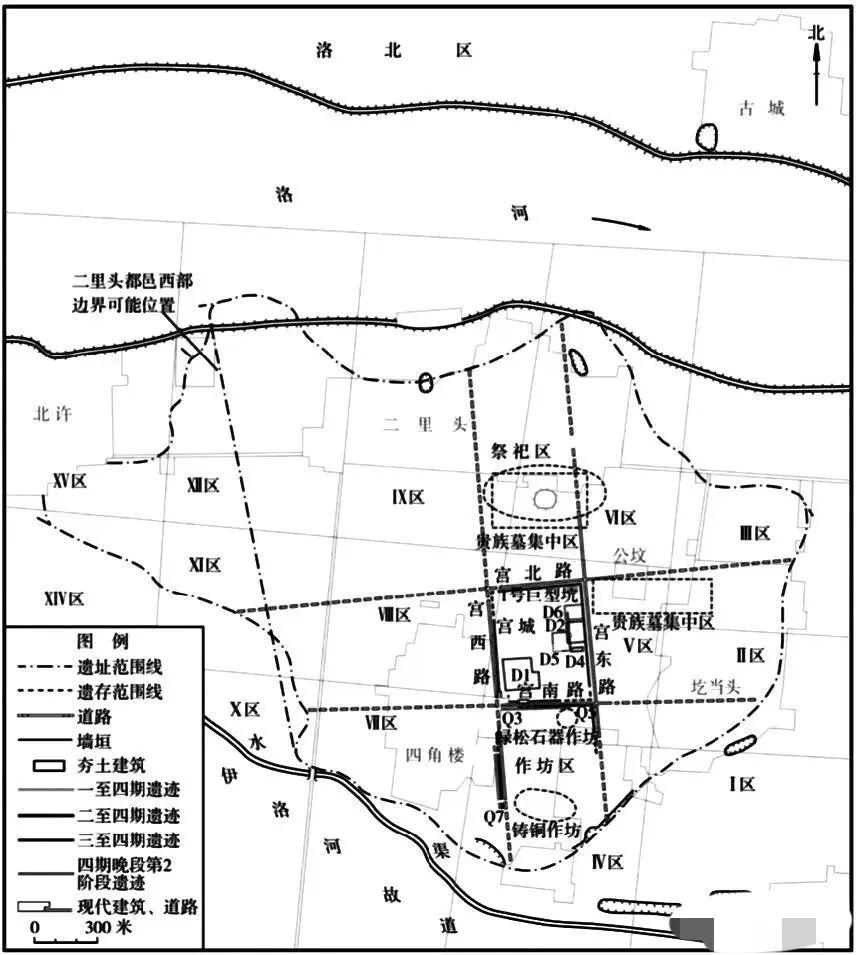

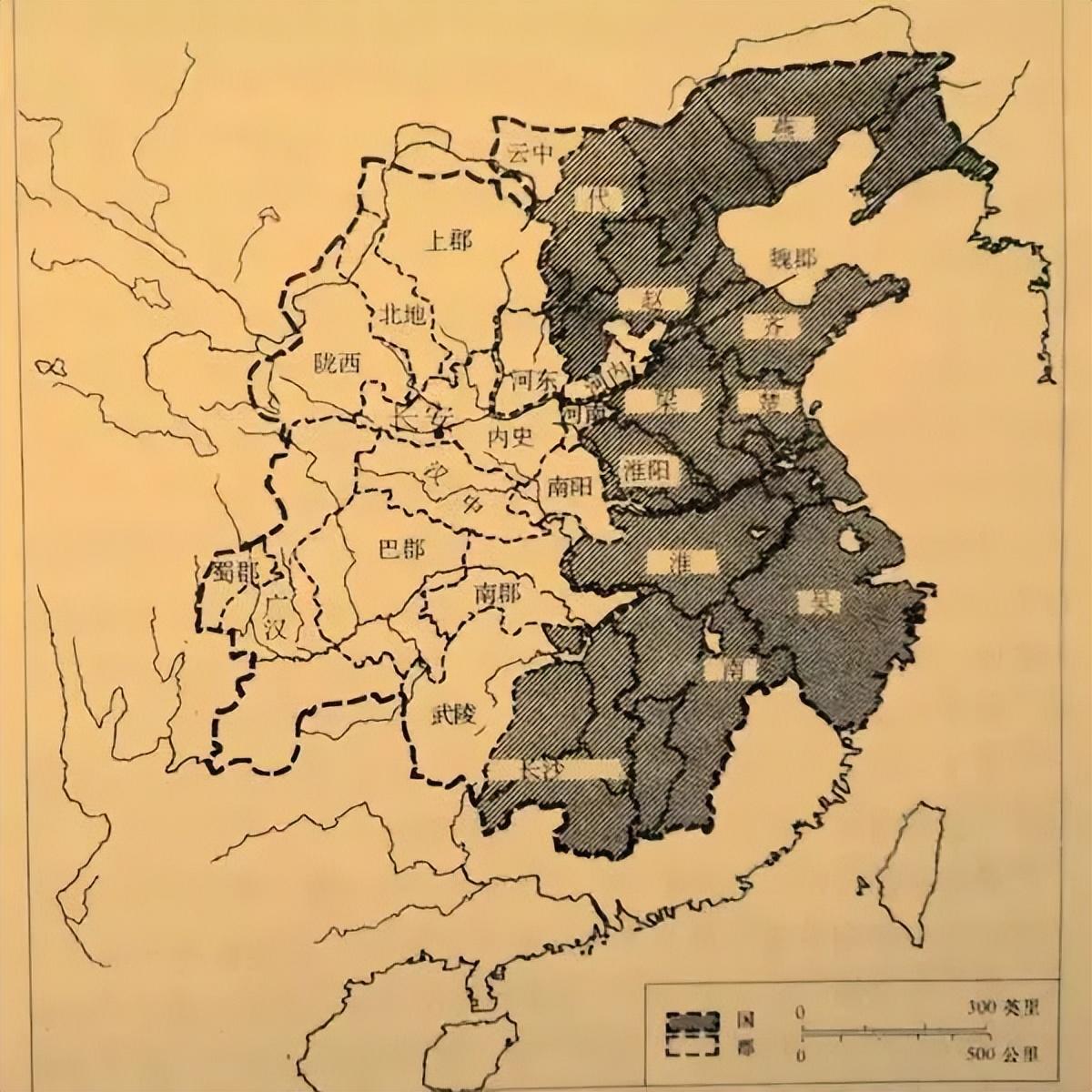

西汉郡国并行制度极其复杂,刘邦死后,出现“七国之乱”(来源:dashangu.com)

西汉郡国并行制度极其复杂,刘邦死后,出现“七国之乱”(来源:dashangu.com)

所谓“有限皇权”,首先可以从空间上理解,这就是“郡国并行”。秦楚之际,效仿战国,分封列国诸侯。辅佐刘邦平定天下的大将,如韩信、彭越、英布、臧荼等人,战争时期均已获得王号。刘邦即位后,这一秩序得以沿用,函谷关以东皆为诸侯王国。至高祖朝末尾,异姓诸侯王清理殆尽,东方诸侯国尽封予刘氏。同姓诸侯王国依然相当独立,不用汉法、拥有铸币权,在人员管理上与汉王朝隔离。汉初文献凡提及“汉”,往往不包括东方王国。与后代的藩王相比,汉初的诸侯国的确更近于战国。

“有限皇权”的第二个层面,是西汉君臣间的关系,即史家常称的“任侠”。增渊龙夫在《中国古代的社会与国家》中提出,春秋以来,随着国家组织方式的变化,人与人结合的方式也有所改变。权贵养士,游侠结交,形成诸多独立的团体。这些团体内部,另有一套伦理规则,重然诺,轻国法。在这种风气之下,“约”与“誓”,往往比法律条文更具有约束力,集团内部的秩序,也比官爵更为重要。刘邦和与他同定天下的伙伴,在连年征战中以这种方式结成共同体。

汉王朝建立后,共同体的运行方式又进入了君臣关系。在刘邦和他的功臣之间,存在着制度以外的联结方式。其最显著的体现,就是“白马之盟”。据说,刘邦曾与群臣杀白马盟誓,“非刘氏不得王,非有功不得侯。不如约,天下共击之”。这一约定,以盟誓的方式达成。而保证这一誓约被遵守的关键性因素,就是参与者处在同一任侠集团中,都认同“约束”的效力。毫不意外,如果身在集团之外,约定的效力也将烟消云散。

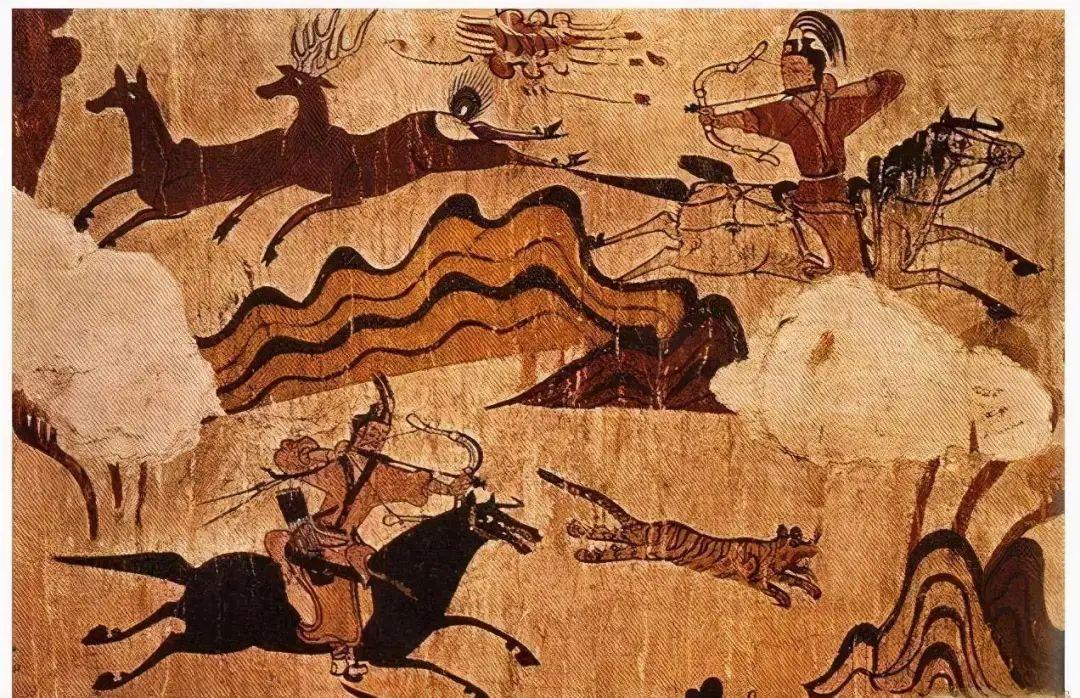

高句丽壁画狩猎图(来源:sohu.com)

高句丽壁画狩猎图(来源:sohu.com)

这种“任侠”的结合方式,就是汉初功臣政治的基本原则。其运转方式,不妨以人所共知的故事来做个说明。《史记•高祖本纪》记载,刘邦在人生的最后一场战斗中为流矢所中,伤势沉重。吕后于病榻前询问后事:“萧相国即死,令谁代之?”刘邦答以曹参。吕后复问曹参身后如何,刘邦答以王陵,又补充说,王陵为人戆直,需以陈平辅之。周勃略无文采,却能安刘氏,可为太尉。当吕后再问接下来的人选,刘邦便回答:“此后亦非尔所知也。”这故事不宜泛泛视之。可与之相对应的,是记录在《史记•曹相国世家》中的故事:惠帝二年,听闻萧何去世,正在齐国为相的曹参催促舍人收拾行装,他说,“吾将入相”。这并非曹参未卜先知或过于自信,而正来自汉初君臣的共识。

刘邦平定天下,论功行赏,大封列侯,功臣皆有位次。单纯按照军功排序,排名第一的应为曹参,然而刘邦心属萧何,赖安平侯鄂千秋一番解说,最后排定萧何第一、曹参次之。曹参以军功第一而屈居其次,萧何身后的丞相人选,也因此除曹参外不作第二人想。不过,军功所排定的是封赏的厚薄,任职的高低又不全以军功为据。刘邦的功臣中,功最高者有二十余人,三公九卿的人选,多本此而来。而曹参以下的王陵、陈平、周勃等人,虽大致不出此列,却不再严格按照功次排序。单凭军功,陈平远在后列,周勃又在王陵之前。而刘邦的排序是王陵先任,周勃又后于陈平。这种排序,综合了军功、个人才性,以及任侠集团中与刘邦的亲疏关系。如非在刘邦生前已达成默契,恐怕难以顺利交接。

刘邦画像(来源:baike.baidu.com)

刘邦画像(来源:baike.baidu.com)

这个故事中第二个关键的细节,是提问者吕后。吕后以“刚毅”闻名,于惠帝时即参与朝政,惠帝去世后更是大权独揽,以太后称制七年。直至吕后去世,功臣才诛杀吕禄、吕产,将权力归于刘氏。太后称制多见于后代,史家往往以“外戚秉政”目之。然而,后代外戚所拥有的一切权力,均自皇帝而来。吕后的权力,却既不来自惠帝、少帝,甚至也不完全来自刘邦,而是来自她与她的家人在秦楚之际立下的功勋。

刘邦即位后,吕后宣召淮阴侯韩信,斩之于长乐钟室。梁王彭越找吕后求情,吕后却令舍人告其谋反,最终以法诛之。姑不论史书叙述中是否有为刘邦开脱的用意。诛杀两员骁将,吕后未假他人之手,甚至无须预先告知刘邦。吕后在高祖时代即拥有相当的权力,应是实情。唯一合理的解释是,吕后本人就是功臣集团中的一员。因为婚姻关系与性别,她无法进入功臣序列,却并不意味着她在这一秩序中缺乏权威。

在秩序之中,即受秩序所制。惠帝去世后,吕后悲痛却不能流泪。张良之子张辟彊时任侍中,他劝说当时的丞相王陵,吕后不能哭泣,是因为“畏君等”。所谓“君等”,当然指王陵、陈平、周勃等功臣。张辟彊又说,如果王陵能够及时处理这一情况,拜诸吕为王,或能“幸得脱祸”。张辟彊的措辞微妙,似乎说明,吕后同样有控制甚至威胁功臣安危的能力。当时诸吕无一人手握兵权,功臣集团占据所有重要职位。单从实力对比而言,功臣集团远压吕氏。

但是,他们仍选择顺从吕后的意志,将军权交给诸吕。其原因在于,刘邦集团中的秩序与默契,维持着重臣之间的平衡。如果打乱其中任何一环,其他的安排也可能被破坏。吕后的权威一旦遭到侵害,也意味着军功重臣的权威将受到挑战。若有人不得不取代吕后的位置辅佐少帝,则将打破功臣之间的平衡,结果难以预料。此即张辟彊所说之“祸”。因此,对整个功臣集团来说,维持现状最为稳妥。

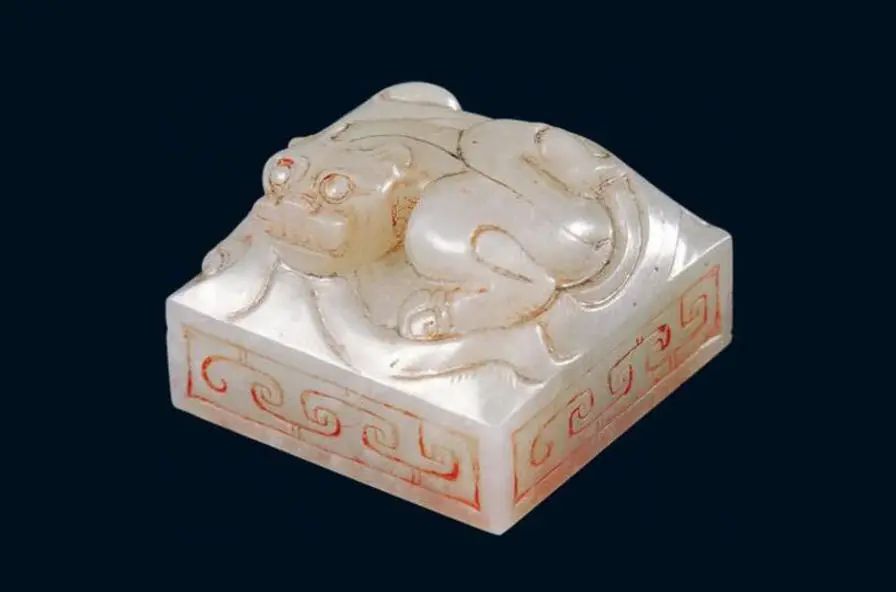

汉高祖和皇后吕雉合葬墓出土的“皇后之玺”,是目前发现的等级最高且唯一的一枚汉代皇后玉玺

汉高祖和皇后吕雉合葬墓出土的“皇后之玺”,是目前发现的等级最高且唯一的一枚汉代皇后玉玺

吕后二年,她下诏重新确认列侯的次序。这一排序郑而重之地被藏于高庙。这正说明,对作为军功集团一员的吕后最有利的,就是强调刘邦时代定立的秩序,这是她权力正当性的来源。为了自固,吕后广封诸吕、压制刘姓诸侯王,违背了“非刘氏不王”的约定。不过,她的内外策略,仍遵循高祖时代的原则。直到文帝即位后,功臣政治运作的方式才又经历了一次调整。

吕后死后,功臣集团迅速反扑,诛杀吕氏全族。随后,功臣们讨论皇子中谁可继任大统,最后选中了代王刘恒。此时的大功臣们清君侧、行废立,权势如日中天。深受刘恒信任的郎中令张武曾评价他们,“皆故高帝时大将,习兵,多谋诈,此其属意非止此也”,即暗示功臣集团有夺取帝位的能力和可能性。对于周勃、陈平等前朝功臣,文帝深为忌惮。在即位当年,他就益封高祖功臣,再次强调过去的秩序。但是,文帝远从代国而来,功臣集团的秩序毕竟打破了,曾经的默契逐渐松动。文帝很快下诏,要求列侯不得久居长安,应回到自己的封地。文帝三年,他免除绛侯周勃的相位,令他作为表率,回到自己的侯国。文帝十一年,周勃去世。

西汉虎符。虎符是调动军队的凭证,两半虎符对合无误,方可发兵。虎符象征了君臣之间权力秩序的授予与制衡

西汉虎符。虎符是调动军队的凭证,两半虎符对合无误,方可发兵。虎符象征了君臣之间权力秩序的授予与制衡

此时,终于可以回到“吕后问身后事”故事的第三个细节,刘邦最终的回答是“此后亦非尔所知也”。这并非敷衍,不妨理解为,临终前的刘邦感受到了人力的界限。无论如何思虑万千、安排周详,人有无法抗拒的命运,那就是死亡。萧何、曹参、王陵、陈平、周勃,提出问题的吕后,回答问题的刘邦,都将面对生命的尽头。周勃身后如何,超出了这一辈人能够预料的范围。曾经坚不可摧的秩序,将随着一群人的消逝而动摇。功臣的后人仍将倚靠前辈的功勋而获得优渥的生活,却不再能够获得同样的权威。刘邦、吕后均是当世英雄,“非尔所知”四字,是生命给他们的限制,也是任何一种秩序天然的终点。

时代如何结束,时代如何开始?政治上的改朝换代发生在一夜之间,然而无论如何调试与迁就,文化、习俗、记忆漫长的回音久久拖曳不散。在西汉,战国的余响所持续的时间,接近六十年,它附着在代际之上,周勃身后,犹萦绕未绝。原来丈量历史的尺度,是人的生命。那些巨大的转折,往往发生在重要人物离去之后。一代人的凋谢,宣告着文化风气的彻底转移。如果不能理解这一点,一切历史分期都将失去它的意义。

《汉兴》,李开元著,生活·读书·新知三联书店2021年版(来源:cul.china.com.cn)

《汉兴》,李开元著,生活·读书·新知三联书店2021年版(来源:cul.china.com.cn)

二〇一七年,尚晓岚曾提问:“历史学家为什么忘记了人?”在《秦崩》《楚亡》与《汉兴》中,李开元则试图回答,历史叙述中应当有人。这提问与回答都不容易,它们的背后隐含着太多未曾言说的问题。比如,历史研究是否与历史写作彻底分离?比如,传记是否永远从学术研究中脱落了?更要紧的是,如果材料只允许细述帝王与功臣的故事,我们对时代的理解是否还能够前进?在时间的洪流中,个人的生命应当置于何处?

如果曾不得不与所爱之人分离,就不难理解田南和阑。这是跨越时空的人类情感的共振。如果能理解是何种力量最终造成了田南与阑的分离,便跨越了自身的处境,理解了异时异地的人类经验。这理解毫无用处,却使人的心智变得更加丰富与复杂。历史写作所呈现的,就是这种丰富与复杂。它无法改变历史,却能改变我们自己。最终,我们以自身生命的长度度量历史,并用在其中寻找到的联结支撑自身。在这个意义上,宏观派和微观派也许都可以缓解几分焦虑。作为人类,我们如何能摆脱自己?作为人类,我们何必摆脱自己。

历史以死亡迭代,以记忆延续。轮回其中,是我们的宿命。

- 0000

- 0002

- 0001

- 0002

- 0000