招祥引瑞:汉代大型圆雕动物玉器的功能与象征意义

汉代玉器是中国古代玉器史上的一座高峰,其中的圆雕动物因其雕刻精细、存世量少,成为民国早期藏家们热议的品类,它们是汉代人思想“物化”的产物,是解读汉代思想史的重要实物证据。本文将梳理此类玉器的时空信息,并进行全面的古器物学分析,探究材料、造型、使用环境,以及社会文化同功能的联系,力求还原这类玉器在历史中的象征意义

西汉王朝的大一统为经济文化的全面发展奠定了良好的社会基础。在玉器制作领域,由于和西域地区交流的逐步加深,方便了优质玉料的输入,同时治玉工具和技术也取得了长足进步,使汉代成为中国古代玉器史上的一座高峰。新品类、纹饰、造型,特别是“立体化”表现形式被运用到玉器加工中。汉代玉工采用多种设计语言,赋予了此时期的圆雕和平雕玉器前所未有的神韵。在这些精美绝伦的汉代玉器中,一类圆雕神兽尤为引人注意。这类玉器出土数量甚为稀少,工艺复杂且具有很强的艺术表现力,是当时高等级用玉中的突出代表。

汉代圆雕动物题材的玉器造型可分为微型和大型圆雕动物玉器两类。前者尺寸较小,最大者不足四厘米,风格以写意为主,用简单线条刻画轮廓,且器身均有小的系带穿孔,是玉串饰的组成构件。如北京大葆台汉墓出土的鸽形玉饰。材质不局限于玉、绿松石、青金石、水晶、石榴子石、琥珀、煤精、玻璃等似玉材质也经常被选用,常见的题材以真实动物为主,包括陆生兽类、水生动物、禽鸟以及昆虫等四类,鲜有神异动物。

这类微雕动物可能是汉代文献《急就章》中提及的:“系臂琅轩虎魄龙”,具有祛除邪祟的功能。学者对这类器物研究得较为充分,除探讨功能外,还梳理了文化交流的状况。部分学者认为这类微雕玉器中的若干题材可能受到了印度、西亚或更遥远的西方文明的影响。

鸽形玉饰,北京市丰台区大葆台2号汉墓出土,西汉 长1.2厘米,高1厘米,大葆台西汉墓博物馆藏

鸽形玉饰,北京市丰台区大葆台2号汉墓出土,西汉 长1.2厘米,高1厘米,大葆台西汉墓博物馆藏

大型圆雕动物玉器从体量上来看,最小者五厘米以上,最大一般不超过二十厘米,造型相对独立。这类圆雕动物中除熟知的丧葬用握猪、唅蝉之外,还有一类是雕刻写实的玉器,题材除常见的兽类、禽鸟外,神兽的比重颇高。如咸阳汉元帝渭陵遗址出土的玉仙人乘马。

玉仙人乘马,陕西咸阳周陵乡新庄村汉元帝渭陵建筑遗址出土,西汉 长8.9厘米,高7厘米,咸阳市博物馆藏

玉仙人乘马,陕西咸阳周陵乡新庄村汉元帝渭陵建筑遗址出土,西汉 长8.9厘米,高7厘米,咸阳市博物馆藏

关于大型圆雕动物玉器的功能学界现有三种假设:一是“玉镇”说,二是“玩赏”说,三是“仗首”说。

“玉镇”说认为此类器物具有实用的压镇功能,可利用自身重力防止轻型物品飞逸。此说的成立需要论证所镇之物同玉镇的匹配程度,即考证玉镇的实用度。汉代所镇之物主要有坐席、六博席、书帛三种。这三种被镇之物的尺寸、材质不相同,故对镇的要求也有所差别。然而不难发现此类大型圆雕动物玉器重心较高,且身体造型曲线多变,若用作镇物,难免会被人的衣物勾连,极易倾覆。这种造型设计似乎同镇的功能不符,且有受损风险,故玉镇说值得推敲。

“玩赏”说指出这类器物具有极强的艺术感染力,适合陈设和赏玩。此观点牵涉到圆雕动物玉器使用的社会背景,特别是当时的用玉传统。汉代玉器主要用于礼仪、祭祀、丧葬等领域,即便是有陈设、装饰功能,亦应有源可溯。但目前尚未在相关文献中找到供玩赏用圆雕玉器的记载。

“仗首”说是针对圆雕玉器的单件鸟形器物的个案探讨,认为这类鸟形圆雕玉器是令牌的首部装饰,可命名为“鸠仗首”。但实际器物底部同仗首并无可供固定的设计,同时鸟形器物的腹部花纹雕刻写实,此说亦有待证实。

大型圆雕动物玉器的功能问题早在二十世纪已引起了海内外学者的关注。英国学者罗森(Jessica Rawson)认为它们一定具有某种特殊的象征意义,但由于太过写实且精美的外表掩盖了本质,使学者忽视了其真正的功能。她还提出这类玉器的功能值得进一步探讨,难以想象如此珍贵的材料在汉代只是为了制作供玩赏的器物。

目前有关大型圆雕动物玉器的研究基本属于描述赏析的范畴,深入探索暂付阙如。因此笔者做出尝试,在探讨此类器物功能的同时亦重视其象征意义,不仅明确器物的定名,同时了解谁在使用,用于何种场合,如何使用,更重要的是探寻为何如此使用。中国早期社会的雕塑都带有某种特殊目的,大多数与宗教、政权、血缘祖先等象征意义相关,雕塑的功能决定了其材质、大小以及风格。在文献记载不甚明确的情况下,充分考虑材质、大小以及风格特征,再反推雕塑的功能是本文展开研究的方法。

汉代大型圆雕动物玉器的基本信息

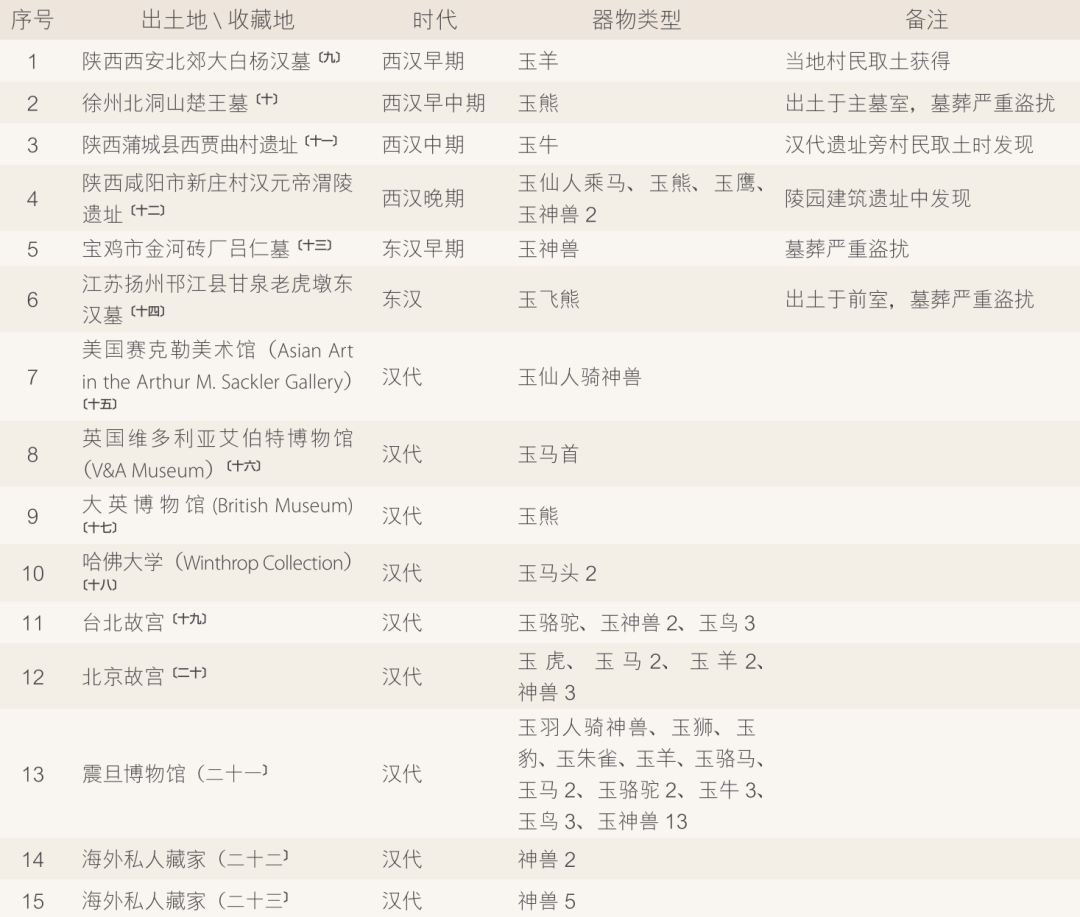

据笔者统计,现存的尺寸在五至二十厘米之间的大型圆雕动物玉器的数量不足六十件,发掘出土的仅有十余件,绝大多数为馆藏或私人收藏(见附表)。据表格可知出土的十余件器物皆属西汉时期,东汉仅有零星发现,且为东汉早期遗址出土。就出土实物的风格来看亦有可能是西汉前期遗留或改制的器物。

汉代圆雕动物玉器统计表

汉代圆雕动物玉器统计表

出土地点集中于长安附近的京畿地区。作为西汉的都城,今西安城郊分布着大量汉代皇室或达官显贵的高等级墓葬。虽然大多数遗址受到了不同程度的破坏,但仍有不少珍品出土,其中最具代表性的当属二十世纪六七十年代咸阳汉元帝渭陵遗址发现的五件动物圆雕玉器——玉仙人乘马、玉熊、玉鹰和两件玉神兽。此外西安大白杨汉墓出土的玉羊,以及宝鸡北郊汉墓出土的青玉辟邪都是此时期难得一见的孤品。汉宗室同姓王的封国之地也发现了少量此类玉器。如徐州狮子山楚王陵出土的一件长二十三点五厘米、宽十三厘米、高十四点三厘米的大型圆雕玉熊,是迄今为止发现的最大的汉代圆雕动物玉器。

玉辟邪,陕西咸阳周陵乡新庄村汉元帝渭陵建筑遗址出土,西汉 长7厘米,高5.4厘米,咸阳市博物馆藏

玉辟邪,陕西咸阳周陵乡新庄村汉元帝渭陵建筑遗址出土,西汉 长7厘米,高5.4厘米,咸阳市博物馆藏

大型圆雕动物玉器中极强的艺术表现力是汉代玉器制作中“立体化”创新风格的真实写照。汉以前的玉雕动物以平面刻画或浮雕为主,即便零星出现的圆雕,都是“方形”布局和结构。最早的实例可追溯至红山文化,商和西周亦是如此。如商代妇好墓出土的玉虎、玉象、玉熊、玉牛、玉鸮,以及山西曲沃北赵晋侯墓地六十三号墓出土的玉牛、玉马、玉羊、玉熊等。汉以前玉工对圆雕动物题材的把握基本被限定在方形架构之内,动物造型更多的是适应此架构,没有过多曲折的线条,动感不强,且超现实的神兽主题较少。

玉熊,河南安阳殷墟妇好墓出土,商代晚期 高4厘米,中国社会科学院考古研究所藏

玉熊,河南安阳殷墟妇好墓出土,商代晚期 高4厘米,中国社会科学院考古研究所藏

玉羊,山西曲沃晋侯墓地M63出土,西周 长5厘米,高2.5厘米,山西省考古研究所藏

玉羊,山西曲沃晋侯墓地M63出土,西周 长5厘米,高2.5厘米,山西省考古研究所藏

这一现象至汉代被打破,此时大型圆雕动物玉器姿态逼真,特别是玉工独创的多视点组合手法,使器物动感十足。所谓多视点组合,是指玉工在表现动物造型时,常择取正面、侧面、后面或斜角俯视等角度所见的动物局部,并组合成完整的造型,以营造扭身摆尾的强烈动感。如震旦博物馆藏圆雕玉狮,头部、颈部及身体的中段采用了侧视视角,前胸采用了正视四十五度角的取像,臀部则采用了后视四十五度角的取像。在正常视觉下,观者无法在定点的位置同时看到这三个平面。正是由于独具匠心的玉工对其进行了组合加工,才使得这类圆雕动物更富有扭转的张力。通过风格对比,笔者认为汉代此类玉器同之前的圆雕动物恐不存在明显的继承关系,而是汉代新兴的一种玉器品类,可能与汉代的新思想密切相关。

玉狮,汉代 长8厘米,宽5厘米,高3厘米,震旦博物馆藏

玉狮,汉代 长8厘米,宽5厘米,高3厘米,震旦博物馆藏

汉代大型圆雕动物玉器的功能探讨

除少数几件出土器物外,绝大多数的汉代大型圆雕动物玉器都没有详细的出土信息。同功能研究密切相关的出土环境以及器物间的组合关系大多无法获取。即便是十余件出土物,其埋藏的原生环境也遭到扰动或不同程度的破坏。因此在文献和实物数据有限的情况下,从器物本身入手,采用料、工、形、纹的古器物学分析,并进一步结合文献,或许是研究功能的主要突破口。

材料与功能

根据目前出土及馆藏大型圆雕动物玉器的实际用料情况,学界认为以产自新疆和田地区的白玉、青玉为主。总体来看,此类器物选材考究,基本是同时期难得一见的上等玉料。媒材的特质是美术史研究中的重要领域,汉代在制作雕塑时选取的材料是基于功能和思想“物化”后的结果。对玉料的选择在汉代可以说是一种社会“喜好”。产自千里之外的坚硬石料,是如何被人们利用并赋予各种内涵,似乎并非理所当然的简单过程。汉代人对玉料的看法形成一个二元平行系统:其一集中于现世,存在于儒家文化背景之下的“玉德”说,另一具有超现实意义,存在于昆仑信仰背景之下。由于本文的研究对象中大多数题材是超现实的神兽,故其在选料方面同昆仑信仰关系更加密切。

汉代盛行的昆仑信仰赋予了玉料超现实的内涵及意义。汉代的统一与和平,使人们有条件对以往典籍进行大规模的整理和研读。之前散落在典籍中、带有地域性的昆仑信仰逐渐清晰并被具化,最终广泛流行。从地质学角度来看,玉较为广泛地分布在中原、南方、东北、西部地区。诸多地区的玉料资源汉代之前就已被利用,《禹贡》中记录了各地出产的贡品,其中多地以玉为特产:淮海惟扬州……厥贡惟金三品,瑶、琨……”;“黑水、西河惟雍州……厥贡惟球、琳、琅、玕”。《尔雅》中也提及除西北的昆仑之外,东方和西方也有玉的出产:“东方之美者有翳无闾之珣玗琪焉……西方之美者有霍山之多珠玉焉……”。

汉代之前,即昆仑和于阗被勘定之前,玉料的选择相对自由。从目前的考古发现来看,汉代之前的遗址中新疆玉料所制玉器只有零星发现,其他地区的玉料被广泛使用,和田玉尚未具有崇高的地位。

针对汉代之前历史时期出土玉器的原料裁定,最早是围绕殷墟玉器展开的:李济先生发表的四百四十四件殷墟有刃石器中有玉器七件,其质料既非和田玉料,亦非南方玉料,而是河南所产的南阳玉。妇好墓玉器中有四十余件多数与辽宁岫岩玉接近,少数与河南南阳玉接近,极个别与新疆和田玉相似。至西周时期,此类用玉传统依然延续,长安张家坡出土西周玉器的科学检测结果表明玉料来源较为多元,其中不乏来自和田的玉料。东周时期情况亦是如此,值得一提的是,据此时期文献记载可知,备受重视的玉器取材也并不固定,同和田玉更是不甚相关。例如,晋人为讨伐虢国,凭借垂棘璧作为借道虞国的筹码,可见其珍贵程度,而垂棘璧就是用晋地的玉料制成。著名的和氏璧也是一样,其原料来自楚地的山中:“楚人和氏得玉璞楚山中,奉而献之厉王”。

总体来说,选用玉料的原则在汉代之前多为就地取材。或许表明汉以前人们判断玉料的优劣与产地无关,不存在某个地区是公认的良玉集中产地。自汉代始和田玉成为备受青睐的玉料,并一直延续至今。考古发现的科技测定结果进一步证实和田玉使用的大增。例如满城汉墓中的玉衣与和田玉在矿物化学成分、物理性质上完全相同。

相对于就地取材的便利,长途跋涉赴于阗自然耗费大量的人力物力。可是汉代人为何乐此不疲地前往于阗采玉呢?究其原因,可能主要有以下几点:汉代对昆仑和于阗地理位置的确定,为这种玉料的使用提供了客观条件;于阗玉优于其他相似的玉料;于阗玉作为昆仑信仰的组成部分,具有重要的象征意义。汉武帝时在追寻河源并确定昆仑时发现了于阗这一盛产玉石之地。因此于阗玉就理所当然地成为先前典籍中盛传的昆仑玉。这种可开采并获得的玉料,较之昆仑信仰中那些神异人物、动植物以及难以攀登的天门而言,更具现实意义,进而成为汉代人们心中举足轻重的昆仑信仰的缩影、媒介和信物,被赋予了象征意义。有关昆仑的不死、登天门等功能也可能被部分转嫁在玉料身上。此外,汉代人亦高度认可于阗玉的品质:“昆仑之玉瑱,而尘垢弗能污也”。当然不能否认于阗玉的信仰意义可能提升了人们对其物理性质的喜爱。因此由这种充满象征意义的材料制作的大型圆雕动物玉器,也在一定程度上寄托了与昆仑神异思想相关的内涵。

造型、纹饰与功能

玉器造型是功能最直观的表现之一,器物周身的孔洞、弯折、凸起等细节都是判断功能的重要依据。根据汉代大型圆雕动物玉器有无孔洞的造型特征,可将其分为四类:

第一类为“插孔型”,如宝鸡金河砖厂吕仁墓出土的青玉辟邪神兽。神兽头部、身体中部及后部均有明显的插孔,本身不能稳立,插孔就是明显的功能标示。此种玉器应同其他部件组合使用,起承托或支撑作用。

玉辟邪,陕西宝鸡北郊汉墓出土,东汉 长18厘米,宽6.7厘米,残高18.5厘米,宝鸡青铜器博物院藏

玉辟邪,陕西宝鸡北郊汉墓出土,东汉 长18厘米,宽6.7厘米,残高18.5厘米,宝鸡青铜器博物院藏

第二类称之为“拼装型”,以哈佛大学收藏的汉代玉马首最为典型。这类器物没有完整的造型,只有局部选取玉材,特别是动物头部下方有椭圆孔洞,内部还残留锈蚀的铁质棒芯,表明其是与易朽烂材质混合使用的拼接部件。

玉马首 汉代,长13厘米,宽5.1厘米,高6.3厘米(小),长18厘米,宽6.1厘米,高7.9厘米(大),美国福格

玉马首 汉代,长13厘米,宽5.1厘米,高6.3厘米(小),长18厘米,宽6.1厘米,高7.9厘米(大),美国福格

第三类与第一类相似,仅存孤例,暂称为“容器型”,如扬州甘泉老虎墩东汉墓出土的玉飞熊。该器头部上有环纽银盖,头顶开有圆口,腹腔掏空,应是用于盛放的容器。

飞熊玉壶,江苏扬州邗江区甘泉老虎墩东汉墓出土,东汉 高6.8厘米,宽6厘米,厚4.5厘米,扬州博物馆藏

飞熊玉壶,江苏扬州邗江区甘泉老虎墩东汉墓出土,东汉 高6.8厘米,宽6厘米,厚4.5厘米,扬州博物馆藏

第四类是本文论证的重点,称为“写实型”。这类圆雕玉器周身完整无孔洞,凭借自身的足部支撑能够稳立,造型逼真,线条弯折,动感十足,最大化地诠释了多视点组合的三维效果。由此大致可推测写实型圆雕器物的完整和逼真是满足功能需要的关键因素。从造型与用料的关系考虑,这类写实动物玉器的选料,多不考虑省工省料,而是本着造型优先于材料进行加工的,或许表明来自于阗的珍贵材料在“写实”要求下显得并不重要,这也与同时期汉代“依料施工”的制作传统有出入。因此写实型圆雕玉器的功能超出了实用范畴,更多的是为模仿或象征某类重要对象,而且这种模仿极为严苛,不计成本。如果说从于阗出产的昆仑玉和动物题材的结合,让我们在大范围内划定了研究对象与非现实的神异思想相关,那么它们在造型上的“非实用性”写实特征则将其功能与背后的象征意义联系起来。

玉牛,汉代 长12.4厘米,宽8.2厘米,高4.7厘米,震旦博物馆藏

玉牛,汉代 长12.4厘米,宽8.2厘米,高4.7厘米,震旦博物馆藏

我们再来看同功能联系紧密的另一个因素——纹饰。写实型圆雕动物玉器的纹饰同造型保持了高度一致,仍突出写实主题。值得注意的是,此类写实型动物玉器中甚至雕刻出今人看似“无意义”的纹饰。如上所述,它们能够稳立,使用时可保持立姿,不需要依赖其他支撑。独立式器物的纹饰的可视面应是水平一周,加之器物顶部,器物底部因是站立的接触面不会被观者看到。考虑到汉代治玉工艺的耗时性,这部分不可视的区域理应简单处理,同时为了站立的稳固性,也应避免动物脚底的纹饰过于复杂,或高低起伏。

但写实型动物的非可视面都雕刻了完整的纹饰,这是“插孔型”动物玉器不具备的。就目前公开的写实型动物底面照片来看,咸阳汉元帝渭陵遗址、西安北郊大白杨汉墓以及震旦博物馆收藏的多件器物底部均有细部纹饰的刻画,玉工写实地雕刻出动物爪下的分指、指甲、肉垫,腹部的毛发、生殖器等。这种对不可视区域的雕琢是一种刻意而为的写实。此点在渭陵出土的玉仙人乘马身上尤为明显,玉马呈奔跑状,右前蹄踏在灵芝仙草上,其余腿都呈屈膝的姿态,如果不与下部的玉版衔接,是无法独自稳立的。玉工在设计时采用一体成型的理念,在马足下添设玉版,保证了站立的稳定性。但即便如此,在并不属于马身部分的玉版下也雕琢了祥云纹。因此,这些不可视的细部纹饰应与其特殊功能相关,玉工费时费力完成的雕刻似乎是为呼应一个基于“完整性”的模仿的目的。从模仿或象征的功能来看,写实型动物玉雕的造型和纹饰均能得到统一,也就是说它们是为同一个功能而服务的。那么汉代人制作此类写实型玉器的模仿或象征对象是什么,就是解决功能的关键点所在。

写实型与插口型圆雕动物底面对比

写实型与插口型圆雕动物底面对比

使用环境与功能

目前可见的汉代玉器以墓葬出土为主,但写实型动物玉器大多出于非墓葬类的建筑遗址中。虽然这些遗址都遭到了不同程度的破坏,但出土量最多的渭陵遗址仍给我们提供了部分可供分析的环境和器物组合信息。

需要指出的是,渭陵遗址出土的五件器物虽发现的时间有先后,但就整体风格、用玉材质及出土地点的距离而言,应为同一时代同批制作的玉器。五件器物出自渭陵北部偏西三百六十米处的建筑遗址,遗址上还发现了大量瓦砾、墙基及铺地方砖。

此处建筑的功能无疑是判断五件玉器功能的重要线索之一。遗址东西长约两百米,南北宽约。根据《汉书·韦贤传附韦玄成传》“陵旁立庙”的记载,可推定此建筑性质为祭祀先祖的庙。这些玉器似乎是帝王祭庙时展示或使用的祭祀用器。汉代在庙中祭祀时需配合相应的礼乐,根据礼乐内容可还原祭祀过程中重要的理念和过程。

《安世房中歌》是汉初宗庙的祭歌的重要代表,陵旁立庙祭祀与汉初传统的宗庙祭祀在礼仪上有一定的共通之处。《安世房中歌》史称为刘邦之姬唐山夫人所作,是汉初庙祭的祭歌,原名《房中祀乐》,惠帝时改名为《安世乐》,班固将其载入《汉书》后,定名《安世房中歌》。此处“房”即指宗庙。同武帝时期的《郊祀歌》类似,其第一、二章为迎神曲,渲染气氛;第三至八章歌颂统治者的功德;第九至十一章祷神,宣扬统治者的天赐之威,其统治被上天认可;第十二章歌颂天下太平;第十三至十七章歌颂帝王受神庇佑,人民亦生活安乐。纵观其内容不难发现,其与汉代“上天授命”的思想息息相关,作为上天授命合法性的重要体现,上天所降祥瑞就是祭祀活动中的一大重点。因此笔者认为,这些出土于庙中的动物玉器所模仿的对象就是汉代的各种“动物瑞”。

在汉代人眼中,上天与人世的对应关系十分密切。天与人的结构颇为相似:“天有九重,人亦有九窍,天有四时以制十二月,人亦有四肢以使十二节,天有十二月以制三百六十日,人亦有十二肢以使三百六十节”。星空的布局运转和社会政治、等级分化亦是相互对应。正如葛兆光所说:“在古代中国,一直存在着一个十分强大而且久远的传统观念系统,即宇宙与社会、人类同源同构互感。”这种互感体现在人与天的双向沟通:一方面,人的活动可以激发出天的响应,往往通过“祥瑞”或“灾异”回馈于人间;另一方面,上天还能通过一些手段预言人间未来的走向。人们认为上天对于人间的评判是通过展示现象或物品来完成的。这些现象和物品作为上天的“语言”,被解读成“祥瑞”和“灾异”两种,前者代表了上天对现有人间的状态持满意态度,后者则表示不满。由于统治秩序是人间社会的核心,因此祥瑞或灾异的直接对应人就是统治者。鲁惟(Michael Loewe)总结得出:上天会送下祥瑞之象来肯定某位贤明君主的天命;也会发布恶兆以回报君主的恶行。因为祥瑞或灾异与政治的关系,又使其成为人与人、臣民与君主之间谈论政治时所要提及的主要内容。祥瑞种类繁多,据陈盘统计包括:“文字瑞如图书、神仙瑞如真人、器物瑞如宝鼎、矿物瑞如金玉、植物瑞如嘉禾、动物瑞如龙凤、地瑞如醴泉、天瑞如德星、感生瑞如汉高祖诞生”。汉代对祥瑞进行系统解释的文字见于《白虎通》,文中详细记述了祥瑞到来的原因:“天下太平,符瑞所以来至者,以为王者承天统理,调和阴阳,阴阳和,万物序,休气充塞,故符瑞并臻,皆应德而至”。祥瑞的图像数据在山东嘉祥东汉武梁祠的“祥瑞石”中被描绘了出来,并配有相应的榜题,其中与动物相关的有:赤罴、玉马、白虎、麒麟等。亦对应了写实型动物玉雕中常见的熊、马、虎、麒麟等。

山东嘉祥武氏祠“祥瑞石”图案

山东嘉祥武氏祠“祥瑞石”图案

其次看出土器物组合信息。渭陵出土动物玉器的同一地层还发现有线刻鎏金铜鼎一件,鎏金编钟两件。鎏金铜鼎通耳高八厘米,宽九点六厘米;编钟通高四点二或六厘米,属于迷你型青铜器。它们与一件玉神兽有着特殊的组合关系,编钟大小两件相套,和神兽一起被置放于铜鼎之内。若能找到同时期其他遗址的类似组合关系,则可进一步揭示写实动物玉器的功能。汉代这类迷你型鎏金青铜器十分罕见,如河南偃师东汉窖藏出土的鎏金带盖酒樽,酒樽内出土了鎏金青铜动物,如麒麟、马、牛、象等。这组青铜动物的尺寸和汉代写实玉雕动物的尺寸基本一致,其中麒麟同武梁祠中祥瑞麒麟的形象几乎雷同,因此可以认为这些动物应该也是祥瑞的表现。偃师发现的这批器物同样来自非墓葬类遗址,鎏金青铜器内盛放鎏金动物祥瑞。比对渭陵出土的情况,可再次论证这类写实玉雕动物的模仿对象为当时的动物祥瑞。

圆雕走姿玉辟邪,陕西咸阳周陵乡新庄村汉元帝渭陵建筑遗址出土,汉代 长5.8厘米,高2.5厘米,咸阳市博物馆藏

圆雕走姿玉辟邪,陕西咸阳周陵乡新庄村汉元帝渭陵建筑遗址出土,汉代 长5.8厘米,高2.5厘米,咸阳市博物馆藏

青铜鎏金动物 东汉,河南偃师李家村出土,河南博物院藏

青铜鎏金动物 东汉,河南偃师李家村出土,河南博物院藏

马:长6.2厘米,高5.9厘米

象:长4.2厘米,高3.5厘米

麟:长6.7厘米,高8.6厘米

牛:长7厘米,高4.8厘米

社会文化与功能

综上,汉代大型圆雕动物玉器是对祥瑞的模仿和象征,用于重要的庙内祭祀。但汉代文献中记载的祥瑞是上天昭示的现象,并非人工制作,只有上天昭示的祥瑞才能实现对帝王统治的肯定。这类写实动物玉器明显是汉代的人工制品,与祥瑞的基本性质相互矛盾。为何会出现这些高度仿真的“人造祥瑞”呢?针对这一问题,我们需要分析当时的社会文化背景并将器物还原到其使用的过程中。

虽然祥瑞出现的终极原因是统治昌明,但即便是明君圣主的时代,有时还需借助一些手段才能让其出现,也就是说祥瑞的出现并非完全自发和随机的,有“自至”和“招至”两种形式:自至指不借助任何外界手段而自行出现;招至则是利用一些现有祥瑞或通过绘制图案、演奏声音等方式招引而来。祥瑞能够被招致是基于这样的理论基础,即神物会被相似的物品吸引。武帝时期的方士少翁曾言:“上即欲与神通,宫室被服非象神,神物不至。”据文献记载,招瑞的“引子”有三种:一是图案,二是声音,三是实物。武帝在甘泉宫中的台室画天、地、太一、诸鬼神,就是以图像引神物的实践。而能使天神皆降、地祇皆出的“降神之乐”,则是通过声音引瑞的代表。实物引瑞的例子在汉代屡见不鲜,如武帝时期:“获白麟以馈宗庙,渥洼水出天马,泰山见黄金,宜改故名。今更黄金为麟趾袅蹄以协瑞焉”。而汉宣帝在未央宫中用玉宝璧立祠,目的亦为感召神物:“又以方士言,为随侯、剑宝、王宝璧、周康宝鼎立四祠于未央宫中”。

由此可知,为更好地在祭祀过程中招致祥瑞,以昭告天下,统治者需要在祭祀之时以乐降神,同时需要制作与祥瑞酷似的图案、物品吸引其到来。故这类写实圆雕动物玉器的功能是在祭祀活动中起到招瑞的作用。

文中图片皆采自《美成在久》第20期

- 0005

- 0004

- 0000

- 0000

- 0000