赵辉:当今考古学的陶器研究

一、为什么重视陶器

我们为什么要重视陶器,我想主要有以下三个原因:

1、陶器是数量最大、最为主要的考古资料门类

从陶器产生以来,陶器大概是考古学遗存里数量最大的人工遗物类别,直到明清,也是这样,只不过陶器到了这个时候,大部分已经进化为瓷器了。

2、陶器形态复杂多变,是各种考古遗存中最为“敏感”的门类

器物是在一定时间空间内,由多种因素共同作用创造出来的。它发生了变化,意味着制造它的时间或空间以及那些作用于它的相关因素发生了变化。一般来说,与石器相比,陶器的形态要复杂得多。形态复杂,意味着可能发生的变化多。它的寿命短,不断重复制作的机会多,意味着得以变化的机会多。因此,陶器在反映变化方面,大概是各种遗物里面最“敏感”的部类门类。我们做历史研究,总是越精确越好。于是,陶器就成了考古学研究历史时几乎首选的一个资料门类。

3、陶器与人们生活的大多数活动相关,所含信息丰富

人们日常生活里面的饮食起居离不开陶器,甚至在某些生产活动中,也还是离不开它。比如江汉地区的农村生活,为了避开暑热,农民一大早就到地里干活,到了吃早饭的时间,家人就用陶罐装着米茶、酱菜等送到地里。这个习惯现在还保留着,只是瓦罐被其他材料的器皿代替了。所以说陶器不仅用于家居内的生活,还参与了生产活动。类似的情况,我在广东做发掘的时候也看到过,当地农民在田间,上午十点、下午三、四点的时候各要喝一回糖水,用草药、藕之类加点红糖煮成,用于败火祛暑和补充体力,也是用瓦罐送到田间地头。反过来想,如果我们在遗址的田间地头发现了陶罐子,它说不定就是干这些事的时候留下来的。再比如说在古巴比伦遗址上发现了很多尺寸差不多的陶盘,数量很多,后来经过研究发现这些是用来给当时的建筑工人发份饭的。另外,陶器也会用于祭祀仪式、丧葬等很多场合。所以说,陶器几乎是参与了人们所有的社会生活。那么,对我们研究历史来说,陶器是了解古代社会的一个中间媒介。

4、物质文化史的陶器研究和复原古代社会的陶器研究——建立一个研究体系的必要性

出于以上这三个原因,我们今天非常重视对陶器的研究。当然,我们对陶器的研究是有阶段性的。在以物质文化史研究为主的时期,我们更重视研究陶器的形态、组合这一类的现象,目的是通过它们的变化情况来划分考古学文化,进而做些文化分期、分区和文化间相互关系的研究,也即以类型学为主要手段的考古学文化研究。当然,在这个阶段,对陶器制作技术、陶器功能等的研究也是有的,李文杰先生就是其中杰出的代表。但是总体而言,这种研究少,而且不甚系统。考古学发展到了今天,我们到了一个复原古代社会生活方方面面的一个新的阶段,对陶器的研究也呈现出多元化的现象。我很奇怪,既然陶器研究这么重要,而且我们这么多年来积累了那么多心得,但为什么我们没有一本《陶器考古学》?搞环境研究的没有几个人,但人家写出了《环境考古学》,还有搞动物、植物研究的,怎么也比搞陶器研究的人少,但人家也写出了《动物考古学》、《植物考古学》。我们各位在座的专家学者们什么时候能够写出一两本这样体系性的东西出来?我觉得这个事情值得做。我说的意思是,我们现在有必要来讨论一下研究陶器的工作体系了。

二、认识陶器的“操作链”和“生命过程”

怎么认识陶器?整个陶器的制作有一个“操作链”,这是我们从旧石器考古的石器研究中借来的一个概念。字面上看,它比较强调制作技术。但陶器制造出来以后,还有分配或流通、使用、修补、转用、废弃等一连串的事情,好像不光是技术方面的内容,所以也许我们把这一整个过程叫作陶器的“生命过程”、“生命周期”显得更恰当(表一)。之所以拉出这么一个过程来,是想和大家说:我们要是能按照这个过程从头到尾地观察、分析一件陶器,就可以最大限度地认识它、完整把握它,不丢项。

陶器的制作从开采原料开始。原料的成分会反映产地,所以我们经常做胎土的常量的、微量的成分分析鉴定。但我有个猜想,是不是在反映产地方面,胎土中的羼合料更有效?据我知道的,在欧洲有些地方,欧洲的考古学家们对羼合料的研究极其透彻。在沿海地区和岛屿,因为每座岛的沙子都不一样,他们把这个研究透了以后,哪怕再见到的是一块碎陶片,甚至不看形态,就能知道是哪座岛上的产品。黏土颗粒细小,比较轻,因为风的搬运、水的搬运,可以造成很大范围的分布,所以指示出来的产地范围很宽。但用作羼合料的沙子、云母等,颗粒较大、较重,自然营力的搬运范围就可能较小,也许顺着河流往下走,而这条河和那条河里的沉积物就可能不一样。所以在指示产地方面,羼合料是不是更准确一些?王小娟老师观察到晋南地区南部垣曲等地的陶器羼合料和偏北的陶寺一带的不同,器物形态上却看不出区别,就是一个很给人启发的例子。

原料的制备,包括把几种不同的原料、成分配伍组合,掺起来,和成陶泥。当然还有陈腐。我们这几天的讨论好像没有涉及到这方面的问题,陶泥要陈腐,不经陈腐揉出来的东西陶坯容易裂,陈腐可以让胎土里面的结构水充分地均匀化,俗话说就是“醒”泥,这样的可塑性就强了,成坯不会裂。

接着是成型,内容很多,我说的简单一点,大致上分手制、轮制,又都可以分出许多名堂,在这两天的讨论中都有所涉及。那么,手制还有一个工序的问题,先做什么后做什么,怎么做,这两天似乎讨论得不多。在这方面,日本学者的研究的比较深入。我在日本待过一段时间,大概知道他们的一些研究案例。印象深的有这么两个,其中一个是通过制陶技术讨论弥生文化的来源问题。我们知道日本有个绳文时代,大体相当于新石器时代,却不叫新石器时代,因为在很长的一段时间里,有了陶器,却没有发展出农业来。有了农业的文化叫作弥生文化,陶器叫弥生式陶器,因首次发现于东京都的一个叫弥生的遗址而得名。这个遗址就在东京大学附近,出土了一批大不同于绳文陶器的陶器。进而寻踪追迹到北九州,发现北九州的弥生式陶器年代最早。因为今天日本文化的基础是稻作农业,所以日本人特别看重最早的稻作文化是怎么出现在日本列岛上的这么一个问题。这是日本历史、考古研究上的一个最重要问题。在其他相关资料不是很充分的条件下,日本列岛农业文化的产生,在一定程度上就转化为弥生陶器怎么产生的问题了。说到日本列岛的农业来源,无非是朝鲜半岛、辽东半岛、台湾这几种可能吧,当然最可能的是从朝鲜半岛而来,两地距离最近。在半岛南部,韩国发现了和弥生陶器非常相似的陶器。进一步比较韩国和北九州的陶器制作技术发现,同为弥生陶器,形态上几乎一模一样,但在北九州的有两种不同的成型技术。这种技术差别表现在比如是器腹的泥圈外包着器底,还是器底泥片包着器帮儿,又如泥条或者泥片在往上盘接的时候,上下泥片的接茬是内倾的还是外倾的,等等。日本学者对这些细节琢磨得很透。那么再看韩国的陶器,发现北九州的其中一种在技术上和韩国的一致。这样就了解到,原产韩国的陶器成品来到了北九州,而且在产品传播的背后,很可能人也来了——因为这个时候的一些人骨经体质人类学分析,和绳文人有很大不同,正是他们把稻作和新式陶器及其制作技术带进了北九州。而北九州的当地土著开始模仿渡来人,用不同技术制作了形态相似的陶器,其背后也极有可能学习了先进农业。再以后,考古学上可以追溯出弥生陶器自北九州起沿着太平洋沿岸和日本海沿岸两条线路向本州的传播扩散过程,也即稻作农业在日本列岛的普及过程。进行这项研究的时候,考古学还没有DNA分析技术,可供体质人类学鉴定的人骨资料也有限,主要靠着陶器技术的研究把日本稻作农业起源的问题搞得比较清楚了,我认为这是一个比较精彩的案例。第二个案例是古坟时代国家建立过程中农村社会基层组织结构的研究。弥生时代之后,日本各地出现了很多规模巨大的古坟,是个时代标志,社会遂进入国家形态,但是它的村落是什么样的?大阪大学的都出比吕志教授对一条小流域的村落进行了研究,同样从陶器制作技术入手。在陶器制作技术上,日本学者搞得很精确、细致,甚至每个遗址的陶器制作特点也能说出一二来。他根据大量民族学材料建立了一个前提,即不以商品交换为目的的陶器生产是各个家庭自己进行的,主要由女性从事,技术也是由母亲传授给女儿。各个家庭的产品分别有自己的技术特点,有标志性的痕迹特征——刚才讨论时有人把这叫作“指纹”。都出教授发现,在一个小流域里的一群遗址里,五六个吧,不同技术“指纹”特点的陶器在这些村落间的流通是有规则的,有方向的,譬如A这个村落和B、C村落有关系,但B和C之间没有关系。因为女儿大了是要出嫁的,这样就造成了某种技术特点的产品也出现在其他村落的情况,而其固定的方向显示了这个聚落群中的女性按固定的通婚关系流动以及更大的社区的组织结构。我觉得这项研究也是非常精彩的。由此我想到,中国考古学在类型学上下功夫很深了,但是仅凭形态变化来研究到社群这个层次的,还没有怎么见到过。所以我们做类似研究的时候,可不可以考虑在形态之外再加上一些变量、角度,如制作技术等——刚才崔剑锋说我曾经主张过“技术类型学”的研究,我指的就是这些内容——来深化我们的研究?

很多陶器在成型粗坯之后,还要进一步修整,为的是让陶坯外形更加准确、对称,器胎薄厚均匀。整形主要有切削、刮、擦抹等手法,过程中有的还会用到慢轮辅助。这些工序也会在器物表面留下或多或少的痕迹。仔细观察这些痕迹,就可以了解到陶工修整陶器的手法。譬如他是怎么刮的、怎么抹的,是从上往下刮还是相反,是刮里边还是刮外边,是横着抹还是是竖着抹,以及从左向右的逆时针方向还是顺时针方向,等等。我曾经在石家河遗址发掘期间,调查过附近一个现在的陶器作坊,其产品之一是贮水或盛粮食的大缸,由几个伙计制造,他们各做各的,成坯摆放在一起。我问他们怎么知道哪件是谁做的。他们当时就笑了,说我们自己分得很清楚,虽然外形一模一样,但因为每个人的手法都不一样,痕迹也就不一样,一眼就能看出来哪件是谁做的,你(笔者)就不行!所以,讨论整形的技术、手法特征和前面所说的成型的技术特征,意义是一样的,如果能把古代陶器观察到这一层,也将大大深化我们的研究。

顺便说到,我看他们做陶器,最后修整口沿的时候,会用一块蘸水的粗布沿着口沿捋一圈。那是我第一次弄懂了慢轮修整和快轮拉坯痕迹的区别。

很多陶器上有装饰,包括各种纹饰和彩陶。从装饰的角度讲,彩绘应当算进来。从工序的上看,彩绘和其他形式的绝大部分装饰不同,要放在烧成之后了。不过这不是什么关键问题。彩陶图案,是美化器物的,是装饰。山东龙山文化的那种漆黑发亮的素面磨光处理,也应算在装饰之内。但其他我们一概称为纹饰的,如绳纹之类,未必都是装饰,或者说未必都是出于美化器物的目的做上去的。拍打成型的陶器,器表会布满陶拍子的痕迹,陶拍子上缠绕了细绳,器表就有绳纹,陶拍子上刻成方格,器表就有方格纹,以及篮纹、曲折纹等等。这些要和那些纯粹装饰性的纹饰区别开为好。也就是说,纹是纹,饰是饰。看日本的文献,他们称“××纹”的时候,就是指前者,而对装饰性纹饰的时候,会说“××纹样”或“纹样带”,日语的“样”,有图案的意思,也即他们把两者分得很清楚。细想起来,纹和饰,个中区别还是蛮大的,它们分别是不同工序上的产物,是不同目的的产物。我们对此一直没有特别留意过,含含糊糊地过了几十年,貌似也没什么大不了的。但要把纹饰当个课题研究,还是区别开好。当然,还有部分纹饰,是两种目的兼而有之的产物,分不太清楚,也是实情。例如我在石家河陶器作坊看到的大缸,口沿下有一圈云雷纹。用的是锤子一样的陶拍,专门烧成的,面口上做出云雷纹,按个把儿,在整个陶器做好后,紧接着就用它沿着口沿下方捶打一周。缸口处有泥条接茬,捶打一周有紧固器胎的作用,所以是成型的最后一道工序,但缸腹部的拍打,陶工用的是条纹拍子,唯独这个部位换了工具,做出一周云雷纹,显然也有装饰意味。类似的情况,我们在南方印纹陶器物上经常能看到。还有些纹饰,可能另有其它意味。一个美国团队在菲律宾做人类学调查时,发现当地制造的陶釜肩部往往有一周锥刺纹,好像是装饰。问当地的男人是什么意思,都不知道,认为没啥意思,还说美国人小题大做,不就是个装饰嘛。再问制作陶器的女人,她们哈哈大笑。原来当地的陶器是自家制作自家使用,当陶坯攒到一定数量后,把各家的陶坯集中在一起堆烧,为了不至于弄混,她们就做出一条不同几何图形的锥刺纹带,也就是说它实际上就是个记号。男人不参与制陶,完全不知道这些细节。于是我想到我们新石器的陶器,比如仰韶的陶器上,也常常发现刻划符号。对此有很多专门的研究,甚至说成是文字的起源。其实说不定也就是个制陶人做的记号,就这么简单,不像我们一些研究者说得那么“高大上”。

还有一个我们用词不太讲究的地方,就是我们经常按照习惯说法,不假思索地把各种纹饰罗列在一起,什么方格纹、云雷纹、刻划纹、镂孔、压印纹等等。其实,这些叫法背后是有两个不同的分类系统或分类角度的。一个是按照施纹方法的分类,如拍印、滚压、镂刻等,一是按照图形样态的分类,如绳纹、方格纹、鱼鳞纹、三角纹等。同样的道理,若将纹饰作为一个研究课题,这方面也是要讲究一些,把整个纹饰的分类体系搞得严谨一些为好。

陶坯制出来后需要阴干,最后经烧制,才算完成整个产品的制作。陶器烧成有露烧,有窑烧。露烧也不是完全敞开烧的,也是要在架好的柴垛外敷一层泥,虽然不太严实,但好歹也是个能在一定程度上保持温度、气氛的窑室。窑烧的窑,从新石器时代中期开始出现的那种简单的小窑直到烧制瓷器的龙窑,有好多形制,有个复杂的技术进化过程。即便最简单的窑,也有火膛、火道、窑室等结构。和陶器烧成相关的除了陶窑,还有燃料,装窑时的器坯摆放方式以及相关的垫具、匣钵,窑温,还原焰还是氧化焰以及渗碳方式等等。甚至还有季节的问题。我问过烧窑师傅,烧窑一定要用干柴。而干柴不是随便哪个季节都方便得到的。

6、产品分配、流通

只有在极少的情况下,我们才能把这个环节上的问题说得比较肯定。例如中原地区出土了原产自南方地区的原始瓷。我们曾经在石家河肖家屋脊发现一件白陶鬶,仅凭肉眼看,它也是山东龙山文化的产品,辗转这么远,有点不可思议。除了这些特殊个案外,大多数情况下,要动用产地分析的技术手段,才能进入这个问题。如洪玲玉博士通过对颜料等的成分分析,认定岷江上游发现的马家窑文化彩陶是从甘肃方向输入的。学界类似的研究正在开展起来。但在较小范围,如一个流域内的聚落之间,乃至一个聚落内的家户之间,产品是如何分配的?这类研究几乎还没有。困难恐怕多一半是因为我们目前的检测分析技术做不到如此精细的程度。还有没有其他途径,譬如从专业化程度与产品分配的关系角度深化探讨?这个环节的问题关乎村落、社会的经济生活的许多方面——后面还会提到——显得很重要。

陶器在使用过程中也会留下一些痕迹,如磨损情况,受火灼烤部位等等。在山东看到的陶鬶,两个前腿及相连的裆、乃至颈、流的前面一般都有烟熏火燎的痕迹,后腿上这种痕迹就轻,装在后颈的把上就没有这种痕迹,因此我们知道它的使用方法是把两条前腿放到火塘里,但不是火塘中央,在边上,后腿在火塘外。再如磁山的盂,和三个支脚一起出土,于是我们就知道了它是一套炊具。还有个残留物的问题,残留物有锅巴,有脂肪酸、淀粉粒,还有什么酒石酸之类的,这些东西都帮助我们说明陶器的功能。刚才说的陶鬶,内部往往结着一层很厚的水垢,掰下来,甚至还能拼接起一个完整的鬶腿,是煮水的无疑。1992年,俞伟超先生在山东临淄办过一次陶器研讨班,请了两个美国学者讲课。其中一个是Bill Longacre,亚利桑那大学的,宾福德的大弟子,他曾经组队到菲律宾做民族调查,一次差不多一年,也就是人类学上的田野考察的一个周期,然后隔了十年再去,看变化。前面说的那个美国团队就是他们。据他介绍,团队中的一个博士生专门考察了当地炊煮陶器的用法,后来我还把这个人的论文找来看了。据他的观察,当地人还用陶器来做饭。其形态,我们会叫做釜。煮饭煮菜的釜是分开的,但样子大小一模一样。再看釜里边的锅巴,有的是差不多齐着口沿,有的是在一半或三分之一左右的高度。再观察发现,当地人的习惯是煮菜要满锅,不断地往里去加东西,放个蛤蟆,放个蝙蝠,弄点野果子什么的,不断地加,咕嘟咕嘟地老在炖,这样形成的锅巴就高;煮饭不是满锅,形成的锅巴就低。单就锅巴的高低,就说明了陶釜的功能。这个团队的另一项研究也很有意思。他们测量了新的陶釜的厚度,主要是釜底厚度,再测量使用过一段时间的陶釜厚度,譬如说半年、一年等等。陶釜和火塘接触,会有磨损。那么,反过来就可以根据现有厚度推算出其使用了多长时间,以及其平均使用寿命,以及其整个村落的年需求量和产量等。

陶器在使用过程中会发生损坏,或者就扔了。我们在山东看到的龙山文化的陶器,那个浪费是极大的,陶器上破一个小口,甚至那个鬶只断了一个小足尖,还没漏,就不要了,大量的浪费。但是有的地方,比如在张家口这一带的新石器遗址上,很多破损裂璺的陶器上是打了锔子的,裂璺两侧,钻上成对的小孔,绑上绳子,也许再抹点灰之类的把它腻上,接着使。有的是断了,一个豆柄断了,磨一磨,磨平了,那个盘还接着用。这是陶器的修补。再如我们在欧洲博物馆经常看到中国的外销瓷,有的口沿磕了个豁子,有的壶嘴坏了,用块金子填补上,也是一种修补。我小时候,大街上还能看见锔盆焗碗的小炉匠。总之,花力气修补器皿,要么是它十分珍贵,要么是持有者不富裕。而出现了这么个修补行业,那就是整个社会都不富裕了。

有些陶器制作出来可能是用作一种目的,但在过程中它又被转用到了其他方面。新石器遗址上的很多瓮棺就是这一类,还有墓葬的随葬品相当多的也是这样的,不是专门为丧葬行为做的明器,而是用日用陶器转用于它了。还有常见现象的是陶刀、纺轮这类器物,多半是用废陶片改的。再一个例子,是我在河南邓州八里岗遗址现场看到由三件小口高领罐的下腹部,紧紧地迭套在一起,埋在一个小土窝里,罐子之间及与土坑之间的缝隙里,塞紧了土乃至小碎陶片,成为整体,最大直径40公分吧。这肯定不再是小口高领罐原来的盛储功能了,我们开玩笑地说,这是不是一个舂粮食的臼?但真实用途不明。

10、废弃

绝大多数陶器损坏后就会被废弃,丢弃。用作随葬品的陶器是个例外,它被埋在墓葬里,其作为随葬品的功能随着墓葬的封埋刚刚开始,而且就一直保留存续下来了。陶器废弃就有丢弃的场所、废弃的状态等现象,这些和当时人们的日常行为习惯有关。前几天我参观陕西延安芦山峁遗址,发掘现场是这座城址的核心部位,有大型夯土建筑,还出土了不少瓦,推测是龙山早期的。之所以说是推测,因为出土发现的陶片太少,不容易支撑年代研究,发掘者很犯愁。这当然是因为这个宫殿区人们的废弃行为造成的,把垃圾扔到特定地方,或远处,发掘区恰巧没有把这些位置套进来。另外,废弃状态,譬如陶片破损程度:破片的数量、大小等,也值得观察。我们现在不但要求做陶片陶质、陶色等方面的数量统计,还要求对不同大小薄厚的陶片做重量统计。因为大型器物和小型器物的破损情况不同,产生的破片数量、重量不同。经过这番计量,可以比较准确了解遗址上整个陶器群的器类构成、比例。这要比仅凭复原器物来估算器物群整体情况更有根据。最后,废弃堆积埋藏下来之后,还可能遭到扰动,或各种原因导致了埋藏原初状态的变化,也即还有个埋藏后过程,了解这方面的情况,也有助于我们恢复废弃的初始状态、废弃的原因,以及准确把握这个遗址上整个陶业的情况。

以上第1到第10,大概是一件陶器整个的生命历程或周期。我们如果能够做到按照这个顺序,从头到尾一步一步地观察的话,那我们就算是把这个陶器所蕴含的相关历史信息没有遗漏地提取出来了。当然,一件陶器上说不定还隐含着我们尚未想到的一些历史信息,但总之是包括在这个过程里面的。

按照这个过程顺序,我们观察陶器有两类办法。一个是传统的用眼睛看,用于陶器上各种可见性状,如形状、体量、痕迹等等。第二种是一大类,是对肉眼看不见的或看不清楚的内容做各种自然科学的检测分析,什么X荧光衍射等的各种成分分析检测方法,当然还有岩相学的分析,做切片看结构等等,我说不全,总之诸如此类,林林总总的一大堆。现代科学技术应用于考古材料分析,是当前考古学技术进步最快的领域,潜力无限,应当重视。刚才有位研究者报告了用X光透视观察胎土受挤压的结构,以讨论陶器的轮制。原谅我寡闻,这一研究我是第一次看到,也许就是技术进步的一个例子。

最后提请各位注意的是,在整个观察研究工作中,还有一项非常重要的工作——做好记录。我们往往忽视记录这件事,不光是发掘资料整理的记录,包括田野期间的各项记录,都有不同程度的忽视,也基本上没人仔细检查、验收。我们做了这么多观察,如果不仔仔细细地把它记录下来,那岂不是白干了!

记录有几种形式:一是文字记录;二是绘图;三是拓片;四是照相、影像的记录。各种记录形式各有所长,结合起来相互补充构成一个完整的记录。而记录也最好按照上述程序记下来。所以在2009年新颁布的《田野考古工作规程》的附录里,我们推荐了一张记录表。附录的这张表还简单了,原来设计的是对开的A3纸,4页,前边是表格,除了出土单位、编号等常规栏目,主要栏目就是按照前面那个生命过程排列的。后边一面贴实测图,一面贴照片,一面贴拓片,一件器物共4页,很豪华。

再说实测图。我不知道现在各位的工地上怎么画器物实测图,一件器物按1/4还是1/2的比例,还是按原大画?当你只关注器物形态特征的时候,一个30多公分大小的罐子,用1/4的比例画出来就可以了,就满足需求了。但是要把上述观察到的各种制作痕迹、修整痕迹、使用痕迹等都在这张图上表现出来,1/4比例大小的图就远远不够了,而最好画原大的图。

传统的考古器物实测图,用的是机械制图的原理,右边是机加工工件的表面正投影,左边是剖面,因为工件多为实心或大多为实心的匀质材料,所以简化为密集的斜线表示。我们把这个原理照搬来了,画器物时,先打一条纵向中线。同样在右侧表现器表和轮廓线;左侧表现内壁和胎壁,左侧轮廓线把右侧的镜像移过来即可,以求左右对称,胎壁部分也以斜剖面线表示。但可以有把握地说,绝大部分陶器不是左右对称的,即便是快轮成型的陶器也是不完全对称的,这样画图不能准确表达器物的真实情况,这是一。器物内壁通常是空白,至多有一些器壁转折处线条。但是这块地方正好可以用来表现我们在内壁观察到的垫窝、刮、抹等成型整形的技术痕迹以及快轮拉坯的轮迹。现在的报告上,很少见到这样的图,这是二。陶器器胎未必是匀质的,且在器壁剖面上面打满斜线,而不把观察到的泥条泥圈接痕、足、耳以及附加堆纹泥条的拼装粘合情况表达出来,不也是浪费吗,这是其三。最后要指摘的是,右侧器表部分的表达也不讲究。画纹饰,手一哆嗦,出来的线条就算是绳纹了,画篮纹,随意画一深一浅的两道就是篮纹了。但要做纹饰的研究,就要知道拍打纹饰的陶拍印痕大小,一块印痕上篮纹条有几道,方格纹有几个格,以及哪块拍打在前,哪块在后,其位置关系反映的拍打施纹顺序如何?绳纹的情况更复杂,是粗是细,要让看图的人知道1厘米幅宽内有几条。此外,绳子是左捻的还是右捻的,一根绳子有几股?须知绳子捻的方向不同,股数不同,以及拍打还是滚压的施纹方式不同,在器表留下的痕迹都有不同。这些现象,日本学者研究得比较透彻,并且绘制在了实测图上,看日本报告中的器物图,是可以直观地读出这些细节内容来的。当然,把器物图画到这个份上,就不再是完完全全的实测了,譬如绳纹,肯定失真了,变成是一种记录观察结果的示意的图形符号,成为了一种图像语言了。因为我们做器物图,不仅追求外形准确,线条美观,而是把它作为一种观察结果的记录手段。所以,日本学界的做法,是否值得借鉴呢?大家可以琢磨琢磨。

最后有一点希望,即我知道大家在工地上很忙,往往顾不上画图这些事,不得已把这些工作交给绘图员、技工做。但是,大家想一想,绘图员、技工怎么能理解上述观察内容,并把它们表现出来呢?而且测量画图的过程,同时就是对器物深入观察研究的过程。这个研究,是其他人替代不了你的。所以我们还是尽量亲自绘制器物图,哪怕一部分也好。

三、准确地理解陶器

如果仅仅基于对器物的观察,我们得到的有关陶器的各种认知中的有些部分是确凿的,毋庸置疑的,如陶器的原料配伍、烧成温度、部分陶器的功能用途等。也有些方面,我们还是会感觉到没有十足的自信,例如关于陶器生产组织、分工的情况,再如一些陶器的功能及其使用方式等,而需要一些背景资料。我所说的背景,指的是它的制作场所和使用场所。保存完整的制作或使用场所,在发掘中并不常见,可遇不可求,碰到了千万别丢。例如陕西高陵杨官寨遗址上的陶窑群,据发表的消息,是沿着一条沟壁构筑了若干陶窑,每座陶窑边上有一座应该是窑洞式的房子,或者是烧窑期间住人的,也可能用来放存陶器坯子、陶泥之类。整个结构清楚,是一个窑厂。目前尚未看到详细的整理结果,但它肯定是我们理解杨官寨聚落乃至同时期仰韶文化陶器生产,说不定还有陶器的分配、流通的重要资料。再如陶器的使用场所,尤其是如果我们发现了连同器皿原封不动地废弃的房子,从其中陶器摆放的位置,就可以告诉我们其日常功用的信息,如经常见于灶塘边上是哪些种类,等等,前面说到的磁山的陶盂和支脚以及火塘的关系,就是一例。再如山东龙山文化的蛋壳陶杯,完整的仅见于出土于墓葬的例子,但事实上,遗址中也有发现,只是这类陶器拼对复原太困难,甚至做陶片统计时因其破片太细小,都很难统计进来。注意到这一点,我们于是就知道了蛋壳陶高柄杯也是日常生活中的实用器了。

以上,仍不能保证我们的认识就十分可靠和十分明白了,例如刚才说到的蛋壳陶杯的制作,始终还是个迷。所以,还有两个领域的研究,可以帮助我们加深对陶器的理解,即用实验考古的验证和从民族志的相关资料获得参考和启发。这两个方面,我们这两天的研讨都有涉及,不再啰嗦了。

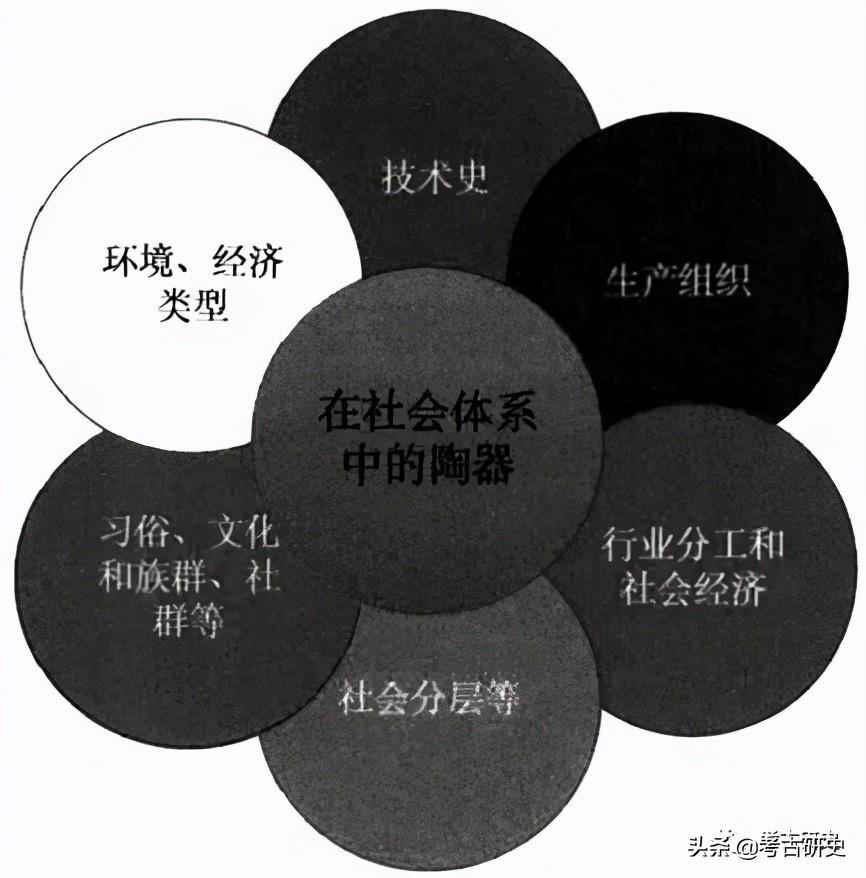

四、解释——陶器的社会属性

我们花如此大的精力来研究陶器,目的当然是要透过陶器触摸制造和使用了它的那个人群,那个社会。反过来看,既然陶器是在一定的社会里生产的、使用的,所以,陶器身上就包含了与社会各个层面、各个方面的联系。我尝试把陶器与社会各方面的关系做个图解,但这还只是个不成熟的想法而已,远远谈不上严谨、周密和逻辑关系顺当,各位皆可对这个图解做补充和修正(图一)。

1、技术史

在制陶技术的研究上,中国考古学开展得比较早,成果颇丰,这其中,李文杰先生用力尤其专注和深刻,他的著作是我们从事这方面研究的必读参考。本次会议上,我们再一次聆听了李文杰先生的精彩报告。所以在这里,我实在没有再就此唠叨的理由了。但是,技术的进步,是社会发展的基础,制陶技术是人们创造的技术系统的重要组成部分,它的发展既推动了社会的发展变迁,也体现着人们的心智水平的提高。所以,技术史角度的研究,其意义也许不仅止具体揭示这一生产部门内部的技术进步样态那样单一。

2、生产组织

在制陶技术的研究上,研究者逐渐构建出“标准化”、“专门化”这样一些概念。它们直接描述的是技术发展程度,指向的却是运用这些技术的人和他们的生产组织状况。大量民族学资料表明,生产组织的状况和技术程度是有相关性的。这一点,会议上好几位研究者的报告都涉及了这个问题。例如以满足自己需要的陶器生产是家庭的、季节性的活动,只有在烧制的环节有合作,这个阶段上产品趋于标准化的原因应当主要来自使用方面的需求和村落的共同审美情趣。我猜,制陶者的个人天赋、需求量扩大和技术进步,都可能引起陶器生产的集中和标准化。例如仰韶文化庙底沟阶段的彩陶,恐怕不是人人都能画得出来的,马家窑的彩陶更是如此。轮制技术出现和批量生产,进一步导致了产品严格的标准化程度,而且意味了制陶业在内部形成了比较复杂的分工合作,对外而言成为独立于其他生产部门的专业生产组织。前面说到的石家河的陶器作坊就是这样一个专业生产组织,作坊主不是本地人,来自湖北红安县,看中了这里没有制陶却有市场需求,当然还有原料、用水、薪炭资源、以及现成的用房、场地这样一些必备的条件,于是一家人迁到这里,开办了这个作坊,还挂了块牌子,叫“石河缸厂”。缸厂建有一条龙窑,雇了三四个伙计,生产盛米或贮水的大缸和盛化肥氨水用的坛子(像是大号的泡菜坛子)。厂主即老板在技术上负责轮制陶器和烧窑。我们知道,烧窑是个非常技术的活儿,而且风险很大。伙计们负责泥料的制备和制作那种大缸。缸厂的产品分销到附近几个县镇,有商贩上门来收购外销。老板一家的生计和伙计的工资全靠这个。老板的儿子当时在天门县上初中,开销当然也靠这个。这个孩子很有出息,后来上了一所重点大学,学经济,现在不出意外,应该也是成功人士了。

这是制陶业专门化、专业化的一个例子。可以想见,不同地区或不同制陶生产单位彼此之间结成了产品种类的划分、市场范围的划分等复杂关系,是值得进一步探讨的。当然,以上问题的想法、意识源自民族学、人类学调查来的资料的启发,在考古上是究竟怎么一回事?我觉得这是考古研究上难度比较大的一个方面。

3、社会经济

快轮和龙窑这两种技术装备标志着制陶业完全脱离了其他生产,成为一个独立的部门。不过,快轮和龙窑未必是同时出现的。还有许多证据表明,独立的制陶其出现时间可能还要早一些,在手工制陶的阶段就已经有了。但在这里不是要刨根问底这一具体过程,想接着前面的话题进一步讨论的是,尽管制陶业脱离其他生产行业益发专业、专门,却始终没有脱离与其他行业的关系,而是以某种新的形式加强着彼此之间的联系。如果制陶还停留在家庭为满足自己需求而从事的季节性生产的程度,那它就是和包括农业生产在内的自给自足经济内部的一种行为。如果是一种很专业化的、批量的、以交换为目的的生产,这样的制陶业就和社会其他生产领域分开了。但在分开的同时又因与其他生产部门间形成的互补关系和彼此间频繁的产品交换,从而重新组合了整个社会经济体系。从这个角度看,制陶业始终没有过完全彻底的独立。

所以问题在于,我们谈论陶器生产的专业化、专门化时,不能仅仅着眼行业的内部,还应当把它放在整个社会经济里去考察它与其他生产部门的关系,考察它在整个社会经济里的地位、作用。在昨天的讨论中,我们说到了南方地区龙窑的出现和几何印纹陶出现的关系。龙窑是一种工业化的生产装备。一种以交换或者说是贸易为对象的大生产,伴随而来的是产品大范围的流通、交换乃至贸易,也即市场的建立。而这背后,又有流通路线、渠道、运营和管理以及社会财富的转移流动等等一系列复杂的问题。当然,这一切刚刚开始时,规模尚小,机制、体系不完善。但在此后的发展,最终成为中国外贸出口的三种主要商品之一。这三种商品是瓷器、丝绸、茶叶。金属是不让出口的,是严查禁止的,所以没有参与到世界贸易里面。凭借着这么几种产品,中国在长达一千多年时间里,占据了世界经济的中心,换取回来世界范围的白银,在相当大程度上影响了中世纪以来人类历史的走向。而这三种商品中,丝绸、茶叶的贸易主要见于文献记载了,唯独瓷器,今天还保留许多实物资料,有诸如瓷窑址、港口、沉船,以及贸易目的地至今还有的产品的收藏等等,是考古学研究的重要领域。当然,我们研究陶瓷,首先需要知道哪个历史时期和哪个地方有什么瓷窑,它们年代分期,产品特征等,这些是考古学的基础问题。但我们还要考虑,作为一种生产和流通的综合经济体系,它是什么时候萌芽、发展和壮大的,以及它在整个社会经济中扮演的角色和这一角色的变迁等这些引申到社会层次的问题。

4、社会分层

严文明先生分析仰韶社会时指出,在半坡、姜寨等聚落代表的仰韶文化早期,村落内部实行的是多层次的所有制,而不是能用“原始共产主义”一言而蔽之的。这个时期,村落有村落的共同经济,村落内每个氏族(或大家族)各有自己的经济生活,譬如粮食等生活物资为氏族所有,在氏族内部分配。而家庭,也有自己的私有财产,如陶器、工具之类。这种多层所有制,隐含着导致日后社会分化的所有原因的胚芽。严先生的发现,为根据陶器质量、数量、种类上的差别来讨论拥有者们在财富、地位等方面的分化状况找到了理论依据,论证了这是一条探讨社会分层的可行和正确的途径。这方面的研究非常多,大家耳熟能详,不用再举什么例子了。

陶器作为古人标识身份地位的载质,一方面,其重要性因时因地变化的。玉器、青铜器这些稀缺贵重资源越来越取代了陶器在这上面的功能。不过,完全取代它,是个漫长的过程,例如在南方社会里,原始瓷在相当长时间里就是青铜器的“等价物”。后来的瓷器也有官窑、民窑之分,也有指示社会分层的意味。另一方面,陶器不仅是显示着社会成员的状况,还随着社会发展,参与了社会的建构,从性别分工到社会等级制度的建立,都可从陶器上不同程度地体现出来。

5、习俗、文化和族群、社群等

陶器的风格、特征又和文化、族群有关。在考古学文化研究中,陶器群的风格特征往往是划分文化的主要标准。我们开展考古学文化研究,有个不言自明的前提性认识,就是推测不同的族群创造了不同面貌的考古学文化。诚然,族群和族群的文化,以及和根据文化特征划分出来的考古学文化这三者之间未必是一对一的关系,学术界围绕这一类问题的争论始终没有停止过,如二里头文化和夏文化关系的争论,而且也看不出彻底解决这类问题希望。但是我想,在安土重迁的农业社会里,在大部分情况下,说它们之间有个大体对应的关系,应当不会太离谱。不过,这里不是讨论这个问题的场所。我真正想说想问的是,如果我们把陶器的特征、风格等分析得足够透彻,能不能捕捉到聚落群的文化特征?聚落、聚落群是一种比较实在的社会结构,是比较实在的小型的人们共同体。如果文化面貌的分析能够做到这一步,则类型学方法的研究就实现了对这种社群的及其彼此之间种种关系的把握,从而把传统的考古学文化研究和社会结构的研究结合起来了。但这也许只是一个美好的愿景。迄今为止,中国考古学内尚未见到能够精确细致到如此程度的研究成果。也许单就文化面貌的分析的确是达不到如此精度的。那么,前面说到的,在文化研究中引入制作技术等的变量,当是深化这类研究的一个途经。

6、环境、经济类型

更宏观地看,陶器群的器类构成、形态风格等,和环境有关,也和整个社会的生产力发展水平有关。

环境是人类社会存在和发展的基础,也影响约束着其中的人类社会的方方面面,包括陶器群的风格。基德伟把中国的史前陶器分为东边面向海洋地区的一块和西面以黄土地区为主的一块。东部的陶器造型上趋高,高挑的,有腿、有圈足支撑起来;器足要拼接安装,所以拼装工艺发达;器物讲究外形的变化,形态的美。以仰韶文化为代表的西部,陶器都是囫囵个儿的,没腿没足;讲究外表彩陶的华丽装饰,而不讲究形态。为什么有这样的东西差别,当和环境有关。西部黄土地区,总体比较干爽,流行半地穴式的建筑,人们在房子里席地而坐,器皿可直接放在地上,不担心受潮,所以不用支撑起来。东部地区低湿,陶器应该架起来一点儿使用。这是可以用环境方面的原因直接解释的。也有不容易直接解释的部分,譬如为什么喜欢彩陶装饰或者相反。可能的原因是以黄土为原料烧成的陶器有均匀漂亮的砖红色,施彩后更加美观,人们遂生出审美追求,进而形成了文化传统,这是环境塑造文化时不那么直接的方面。

环境和经济类型的关系众所周知,而不同的经济类型中的器物群也有差别。岭南地区长期停滞在采集经济阶段,也就长期延续了新石器时代早期陶器的基本特征,即器类非常简单,基本上只有一种炊煮用的陶釜。而农业经济的地区,器物群组成就复杂得多,有至少可分出炊器、水器、食器、盛贮器几个大类,且不说还有什么礼仪用器等七七八八的东西。但是到了新石器的最末阶段,岭南地区突然出现了昙石山和石峡这样的持有复杂陶器群的文化,再往后,岭南地区的文化在这条轨道上发展了。这背后,应当就是农业文化的南播。

陶器存在于在社会内,其与社会的关系,我能想到的,大致如此。

五、研究方法、理路

我们研究陶器,其实是在研究陶器里边蕴含的的历史信息、历史内容。那么,我们应当怎样做呢?

按照表一给出的陶器生命周期的顺序,以及靠着在这个生命过程各阶段的各种分析观察技术,可以最大限度地将这件陶器中的信息提取出来。这些未经进一步处理的信息,我们姑且将其叫作“基础信息”。接下来,大概有两个角度的对基础信息进行系统化的处理。

信息的系统化之一:基础信息的分类和计量

指将零散的信息按照一定类别、方向的汇总整合。

一件器物上产生的基础信息有多种,每种只有一个。单个的基础信息不足以支撑我们解释哪怕是稍大一点的历史问题,而需要批量的信息。首先是要把许多样本上提取出来的同一种类的信息汇总整理出来,以便从中看出一些趋向性的东西来。比如我们已知陶器胎土的成分和产地有关,那么一个遗址上所有陶器的胎土经过检测,其数据是否都指向同一个来源,抑或几个来源?当然,这么做的时候,也要分分期,不能混淆不同时段。如此,我们就可以从整个聚落的制陶生产的角度,或许还有产品流通、交换的角度来讨论问题了。

在将这类基础信息进行相关性处理时,我们实际上做的是一种量化的研究。过去我们多为定性研究,以知道遗址上有什么、没什么、是什么的问题,而对于有多少、多多少、少多少之类的,不太去想。当今考古学不但要知道遗址上有什么、是什么,更想知道它有多少、在多大程度上、乃至在什么层次上以谁为主这一类的问题。这就需要一定的数据量来支持这种研究。我问过做碳十四年代学的先生们,他们说要确定一个遗迹的年代,理论上需要六个样本的测年数据。为什么要六个,好像是统计学原理上的要求,具体的我不懂,说不清楚。但显而易见的是,需要相当的数据才能把一个问题说得扎实一些。否则,只是凭着三五块、十来块陶片上得来的数据来判断一座遗址上的陶业情况,大家想一想,是否足够?当然,在实际操作中,我们又不可能把一座遗址上出土的所有陶片都做检测分析,既不可能,也不必要。对策是通过合理的抽样方法,以保障较小的数据量却有最大的代表性。抽样的方法有随机抽样和系统抽样两种,后者还可以细分好几种,这只是理论上的。在实际操作中碰到的情况非常复杂,但就出土状态来说,或在灰坑里、房子里、地层里、墓葬里。你怎么从中抽样且等使之有代表性?于是设计一个合理的抽样方法就成了需要讲究的事情了。而且我们在研究中,不但要讲究抽样方法,还要在发表成果时把这些方法上的事情介绍出来,以便让读者对你的样本数据的代表性有个评估。当前,在动物考古、植物考古中,量化的研究已经用得比较普遍,方法上也比较讲究了。但据我的观察,在陶器研究中,在这些方面尚有差距。

信息的系统化之二——信息间相关性的综合

如果说基础信息的分类是依照信息的属性进行的,例如胎土成分、整形技术特征等等的分门别类,那么,信息间相关性的综合则是指以问题为前提的归类。一种基础信息未必只反映一种问题,而是可能用于不同问题的研究,反之,几种不同种类的基础信息却可能指向了同一个问题。比如刚才说的陶器胎土成分既反映着制陶技术方面的问题,也反映着陶器产品的产地、流通等问题,而同样可以反映产地、流通的还可能有器物的形态或装饰风格,以及成型或整形中那些细微的技术特征等等。所以,要想全面讨论产品的产地和流通问题时,需要把这些有相关性的信息汇总起来,整体考量。再如讨论陶器的功能时,其为夹砂陶还是泥质陶、形态、体量、附着的残留物、甚至它在房子这一类使用场所的放置位置等,都是要通盘考虑的因素。所以,信息间相关性综合之所以非常重要,是要通过全面考察,来避免紧紧凭借单一证据来阐释一个复杂的历史问题上的危险,而当前陶器研究中存在的很多问题就出在了信息间相关性综合做得不充分上。

以上我的发言,最主要地是想和各位交流一下把陶器研究作为一个体系的问题。在各种考古学遗存中,陶器往往是最大宗的资料,当今考古学围绕这类资料开发出很多研究技术,不但有考古学家自己摸索出来的类型学,在民族学和实验考古启发下发展起来的包括成型、整形和装饰等环节上的技术特征的观察分析,还有很多非得具备了专门知识才能运用的现代科技手段。这就使得陶器的研究被分解成许多很专门的领域。术业有专攻,但在深入自己领域的同时,也导致了彼此间的隔膜。例如我就不太理解陶器胎土成分分析中那些只有细微差别的数据在说明产地时的意义是否就是决定性的?而做这类分析的专家也不太顾及类型学比较出来的心得。所以我认为当前最要紧的是,我们每个从事某个方面研究的人应该明白存在着这样一个研究体系,明白自己的研究在这个体系中的位置及其和“左邻右舍”的关系,并且在研究中能够经常主动地“左顾右盼”,方能不断开拓和进步。各位如果认为我的这个想法有些道理,就够了。至于以上关于这个研究体系的具体看法,反正还是非常初步、粗浅的,请各位修正、补充就是。

本文是我在由中国社会科学院考古研究所举办的陶器研究研讨班上的发言。当时准备得可说是很仓促,只是构想了一个大框架,和据此做了一份5页的PPT作为提纲。讲完了,彭小军说反映还不错。再过几天,他把录音整理成文字稿,交给我看,说是打算发表。这就让我不敢怠慢了,拿到稿子后仔细捋了一遍,保留发言的纲目框架没有动,通顺了发言时颠三倒四的语句和去掉了许多语气词,但保留了大部分口语语气,还补充了一些例子用以加强说明,最终成了现在的样子,交还给小军。录音是他整理的,所以稿子如何处置,也请他用他认为合适的方式处置就是了。谢谢!

2018年9月18日

来源:《南方文物》2019年第1期

- 0000

- 0000

- 0000

- 0002

- 0000