方向明:场景和元素:一切都在神树和神坛中

三星堆一号祭祀坑,坑内掩埋的器物有铜器、金器、玉器、琥珀、石器、陶器等共420件,另有骨器残片10件、象牙10根,还有较完整的海贝62枚以及约3立方米烧骨碎渣。从坑内器物的重叠关系来看,不是杂乱地向坑内抛掷,而是将每一类遗物集中后按一定的先后顺序埋入坑中。“据推测,其投放的次序是:首先放入玉石器和金器;其次投入铜人头像、铜人面像、铜人面具、神像和瓿、尊等铜礼器及其他重要祭祀用品;然后,再倒入混杂有玉石器和铜戈、铜瑗、陶尖底盏、陶器座等器物在内的骨渣;最后放入了玉璋、玉戈等大型玉石器以及部分陶盏、陶器座等祭器。象牙可能是与骨渣混杂在一起放入坑中的”。

祭祀坑的器物均粘有骨渣,骨渣初步鉴定有猪、羊、牛、象等,可能还有人骨,部分铜器还存有内范,说明在烧后(燎祭?)埋入祭祀坑中,还进行了整理选择,同时也说明在燎祭时,器物的放置也有一定的顺序和规律。

三星堆二号祭祀坑,出土青铜器、金器、玉器、绿松石器、石器等遗物1300件,另有象牙器残片4片、象牙珠120颗、虎牙3枚、象牙67根、海贝约6400枚。坑内器物堆放也有一定的先后顺序,出土时根据堆积叠压情况分为上、中、下三层,坑底主要是小型青铜器,中间主要有青铜立人像、青铜人头像、大型神树、神坛等,“铜罍、铜尊则全部倒置,尊、罍中的玉凿、玉璧、玉瑗等玉石器和海贝也因此从器物内倒出”,“有的人头像内装有少量海贝”。坑的上层是象牙(第158页)。

两个祭祀坑出土了各类器物逾千件,这些器物大都可以在二号坑的2件大型神树、1件大型神坛上得到体现,神树和神坛成为祭祀坑其他出土器物展现的场景,这些出土器物也是神树和神坛的构成元素。

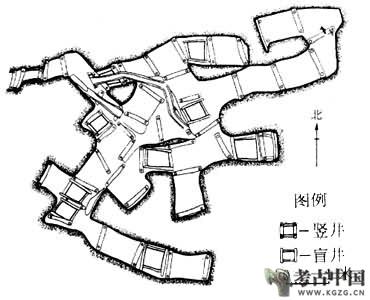

三星堆二号坑祭祀坑器物埋藏情况,采自《三星堆祭祀坑》第161页

三星堆二号坑祭祀坑器物埋藏情况,采自《三星堆祭祀坑》第161页

一、拱形底座、山、穹窿形帽

二号坑大型神树2件,分别为K2②:94、K2②:194。

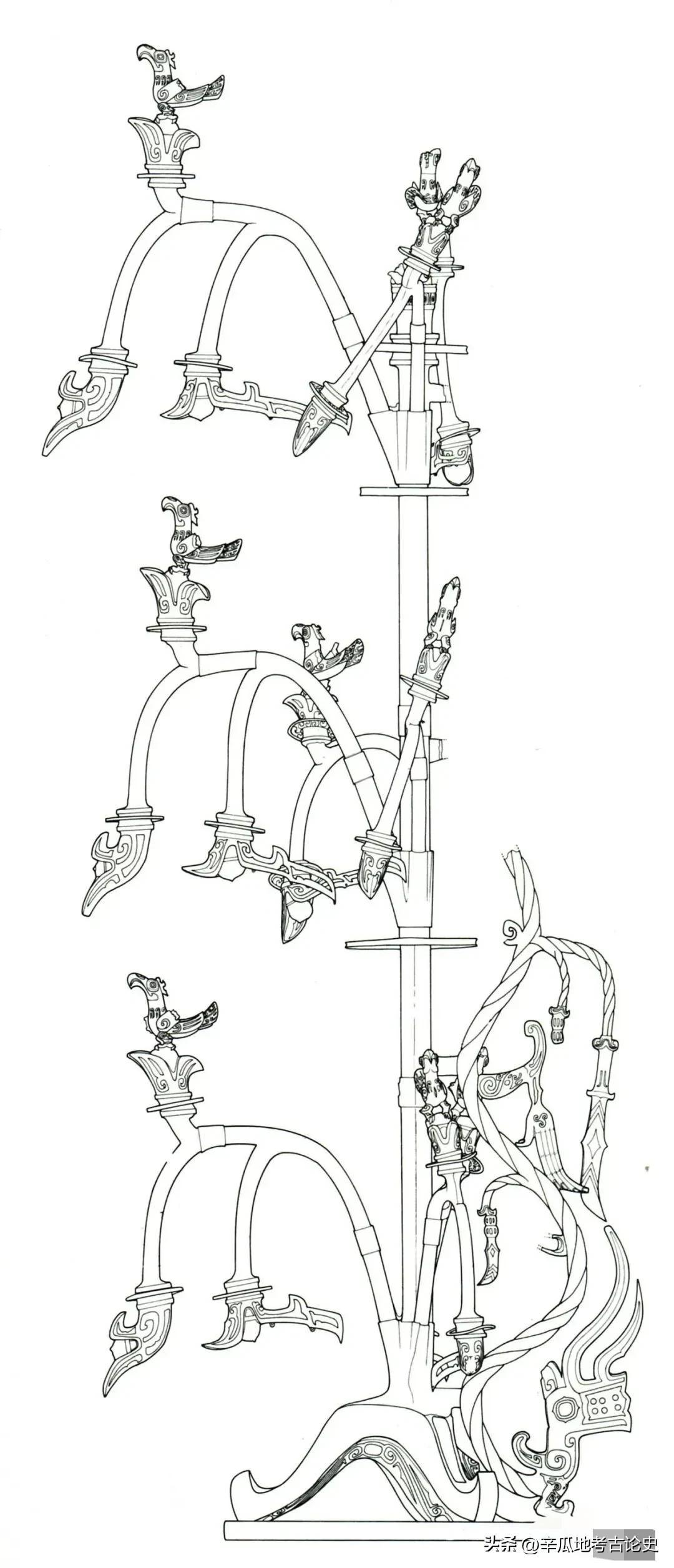

K2②:94神树,由底座、树身和龙三部分组成,树干残高359、通高396厘米,底座是由三个拱盖形组合而成。

三星堆K2②:94神树,采自《三星堆祭祀坑》第218页

三星堆K2②:94神树,采自《三星堆祭祀坑》第218页

另一件大神树K2②:194,底座与K2②:94完全一致。这类底座形式还见于K2②:296神坛。

三星堆K2②:194神树的底座,摄自三星堆博物馆

三星堆K2②:194神树的底座,摄自三星堆博物馆

K2③:202-4玉璋,两面均刻有同样的图像,图像分前后相对称的两幅,每幅又以带状云雷纹分割为上下两段。上下段图像均以人居上,其下为山,人与山之间用平行线分隔。下段,“两山外侧各立一璋”,下段山上跪坐三人,“各戴穹窿形帽,帽上有刺点纹”,与上段三人的“平顶冠”不同(第358页)。

如果细察拱形底座、山、穹窿形帽,可以发现这三者完全一致,尤其是K2③:202-4玉璋“山”图像拱形部位的填刻,包括“⊙”形符号,也与神树底座的拱形相同,又与下段人佩戴的冠帽相同。

K2③:202-4玉璋的人,也是铜人的写照,不但姿势与相关的铜人一致,而且国字形脸、多见的“ㄇ”嘴形更是铜面具的标准形制,虽然祭祀坑没有出土环玦,但是铜人头像耳垂基本都有穿孔,玉璋上的人各穿系两个环玦也可以理解。

三星堆K2③:202-4玉璋刻纹细部,采自《中国玉器全集》(2商·西周)第109页

三星堆K2③:202-4玉璋刻纹细部,采自《中国玉器全集》(2商·西周)第109页

在K2②:296神坛上,“穹窿形”位于“盝顶建筑”的下方,由“兽形座”和“立人座”支撑(第231页)。

作为底座的“穹窿形”也有发现两重的,如K2③:55铜神树圆座(第230页),甚至于如K2③:78铜铃,“桶上部为子房状,饰波曲纹”(第298页),波曲纹实际上就是二方连续的穹窿形图案。

至于穹窿形的含义,K2②:149、150大型铜立人像给出了答案,“座腿为四个相连的龙头,龙吻部下端与座基四隅相连,上端龙角连接座台面。龙头长,立眼,露齿,吻部呈象鼻状上卷,四龙各以两角相并支撑台面的四角”(第162页)。可见,穹窿形也就是“龙头”。

三星堆K2②:149、150大型铜立人像龙头底座,摄自三星堆博物馆

三星堆K2②:149、150大型铜立人像龙头底座,摄自三星堆博物馆

穹窿形既可以作为底座,也可以作为铜人佩戴的冠帽,还可以成为神坛层次分割的符号,尤其是作为穹窿形冠帽,为神树增添了意义。

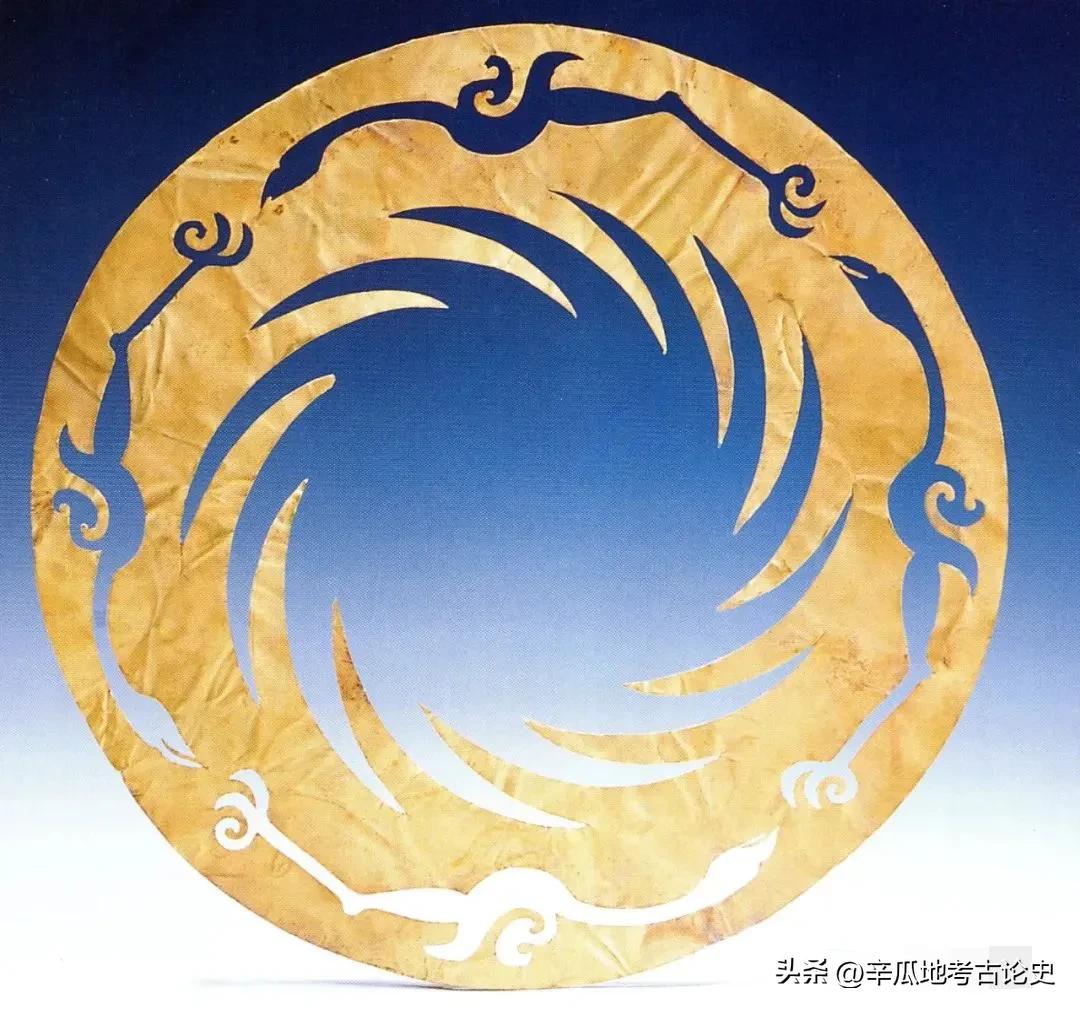

二、作为神树分节和作为花托的圆环

K2②:94神树主干挺直,现分三段,各以“镂空的炯纹圆环”分割(第214页),所谓“炯纹”,就是旋转的象征飞鸟的羽纹,也是旋转中的光芒。圆环不但在神树上分节,还作为花托的套子。如此,赋予了圆环,也就是环璧更丰富的含义。

三星堆K2②:94神树分节的圆环,摄自三星堆博物馆

三星堆K2②:94神树分节的圆环,摄自三星堆博物馆

三星堆K2②:94神树花托套子的圆环,摄自三星堆博物馆

三星堆K2②:94神树花托套子的圆环,摄自三星堆博物馆

成都金沙Ⅰ区梅苑C:477四鸟绕日金箔饰图像,是对炯纹圆环图意最好的注解。如果说炯纹圆环分节神树是对于“天”和“宇宙”多重、多层次的理解,那么作为花托的炯纹圆环,作为神树分枝上鸟立果实花瓣的花托圆环,鸟的意义就非常高尚了。

金沙2001CQJC:477金四鸟绕日饰,采自《金沙淘珍》第29页

金沙2001CQJC:477金四鸟绕日饰,采自《金沙淘珍》第29页

K2③:20铜树枝,残高20厘米,又K2③:204、261铜树枝(第224、225页),其花托和分节为筒形环外再套接圆环,圆环缘面也如炯纹圆环——内凹,套接后形制与有领环璧相近,或许可以为进一步理解有领环璧的形上意义提供启发。

三星堆K2③:204铜树干上的圆环,采自《三星堆出土文物全纪录》第224页

三星堆K2③:204铜树干上的圆环,采自《三星堆出土文物全纪录》第224页

圆环花托的花朵到底是什么?“花朵均有一桃形果实及一长一短二镂空羽状花瓣”,“下垂枝花朵的花瓣上有穿孔,瓣下有二环钮。所有向上短枝花朵均有一鸟立果实上”(第219页)。

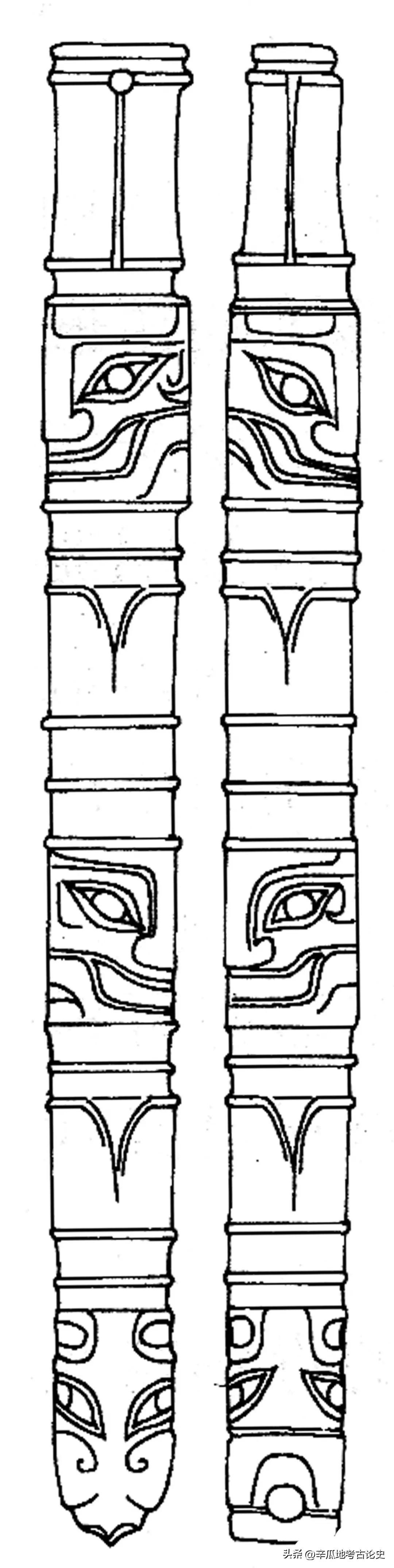

鸟立台形图符早在良渚文化、大汶口文化时期就有了,以良渚文化玉器鸟立台形图符最为代表。花瓣造型的图像资料更早地见于石家河文化和二里头文化的玉器。如:肖家屋脊AT1115②:1柄形饰,顶端为花瓣形。与石家河文化柄形器密切相关的二里头柄形器,如:二里头75YLⅥK4:1柄形饰,底端为龙头,其上是花瓣和神人,共两组。

二里头75YLⅥK4:1柄形饰,采自《考古》1976年第4期

二里头75YLⅥK4:1柄形饰,采自《考古》1976年第4期

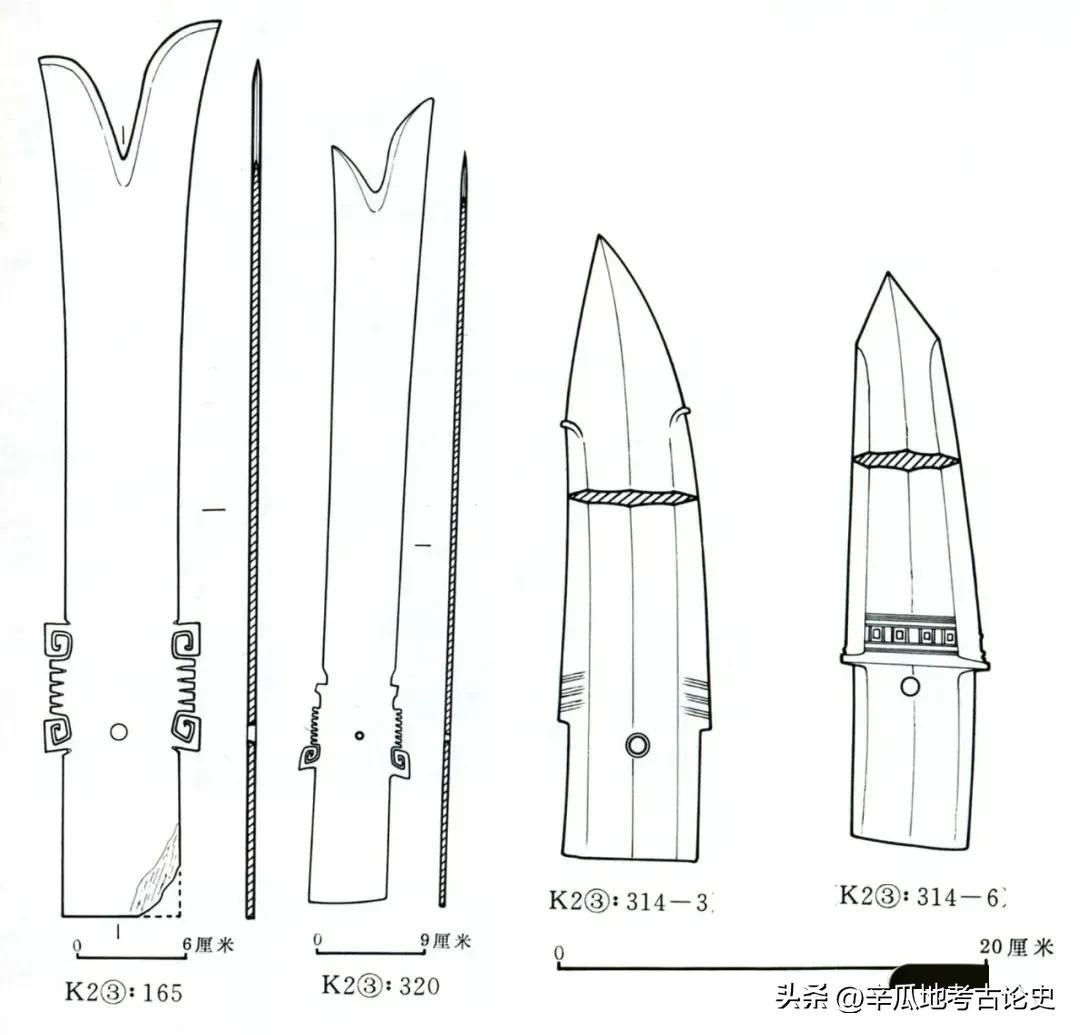

实际上,所谓的花瓣也不是单一的花瓣形的花瓣,神树上的花瓣还镂空羽状,花瓣和羽毛之间存在着密切的内在联系。无独有偶,三星堆出土玉璋,尤其是二号祭祀坑出土的C型叉形刃前端的璋,与二里头文化时期的凹弧形前端的璋明显不同,似花瓣又似羽毛。甚至于如一号祭祀坑Ab型玉戈、一号祭祀坑A型和B型玉戈的两侧边刃,颇似花瓣造型,戈尖似乎从花瓣中脱颖而出。

如此,K1:235-5璋凹弧形前端镂刻一立鸟(第81页),它们之间在图像上的意义就非常接近了。

三星堆一号祭祀坑出土的叉形前端玉璋和花瓣状凸起玉戈,采自《三星堆祭祀坑》362、363、379页

三星堆一号祭祀坑出土的叉形前端玉璋和花瓣状凸起玉戈,采自《三星堆祭祀坑》362、363、379页

三、神树上蜿蜒而下的天使——鸟龙

如同形式多样的人头像,三星堆祭祀坑出土了大量的具象和图案化的抽象的龙形象。K2②:94神树的龙,“尾部残断,绳索状龙身呈波形弯曲,……,犹如沿树干蜿蜒而下”(第219页)。虽然是“龙”,身体看上去就是一个鸟形,是一“鸟龙”,鸟龙的最大特征除了蜿蜒而下的绳索状龙身,是它的吻部,它的吻部是介字形冠尖突的束腰盾形。介字形冠尖突的束腰盾形与二号祭祀坑出土的铜兽面额顶介字形冠造型完全一致,所以,这条鸟龙颇似蜿蜒而下的“天使”。

三星堆K2②:94神树基座部位的鸟龙,摄自三星堆博物馆

三星堆K2②:94神树基座部位的鸟龙,摄自三星堆博物馆

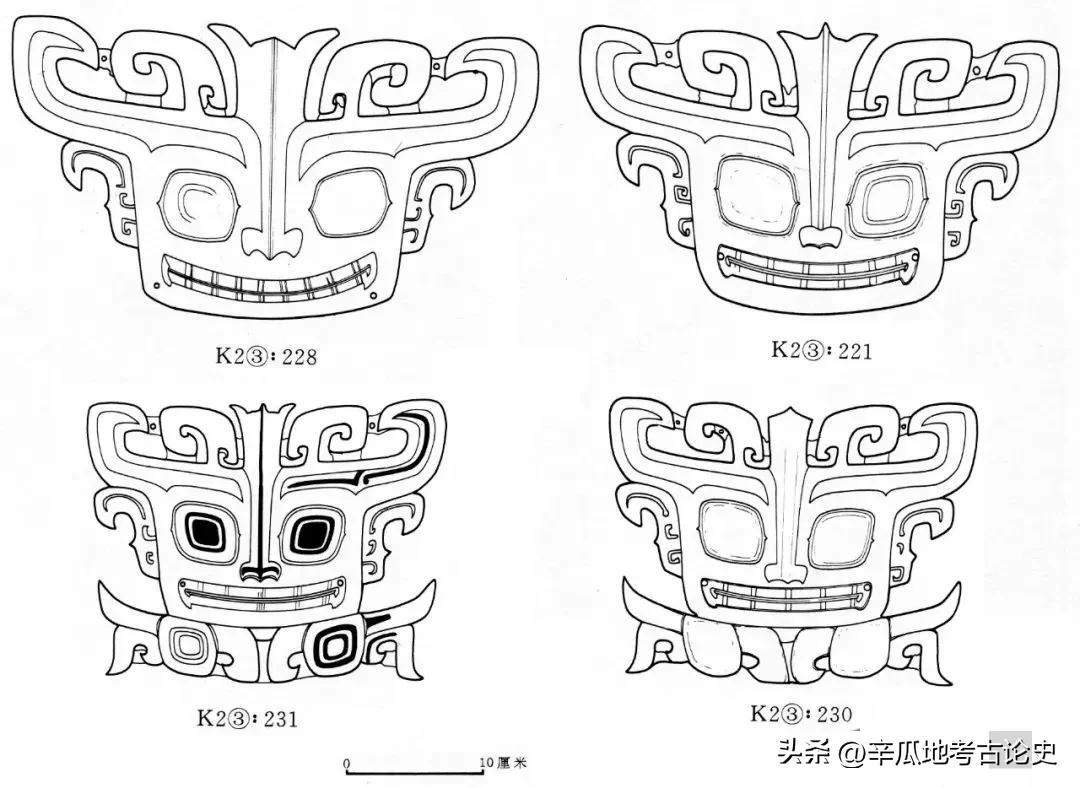

三星堆二号祭祀坑出土的铜兽面,采自《三星堆祭祀坑》第198页

三星堆二号祭祀坑出土的铜兽面,采自《三星堆祭祀坑》第198页

四、神坛的层次

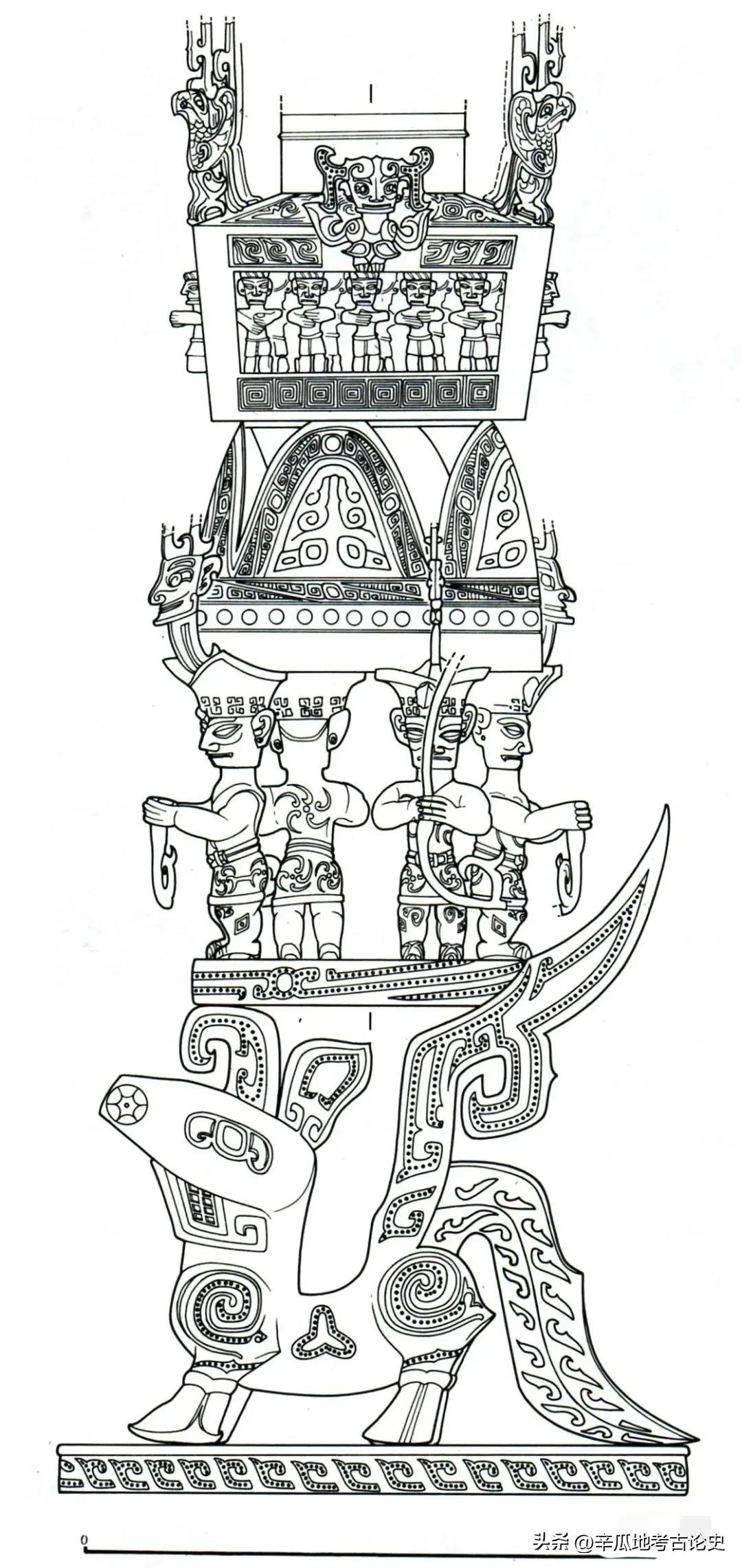

K2③:296铜神坛,报告复原由兽形座、立人座、山形座和盝顶建筑四部分组成,残高53.3厘米(第232页)。

三星堆K2③:296铜神坛,采自《三星堆祭祀坑》第233页

三星堆K2③:296铜神坛,采自《三星堆祭祀坑》第233页

孙华教授把神坛从下至上分为三层:第一层是圆形的底座及其上的两头怪兽,怪兽头尾相反,孙华教授也还提到类似的怪兽在三星堆器物坑中数见。第二层是圆形平台和站立的四个铜立人,四个立人头顶再承托一个圆形平台。第三层由三段组成,下段“形态好似一朵正在张开的花蕾”,实际上就是穹窿形。中段为“上大下小的斗形”,其内各有五个铜跪人。上段,“为上端已经残缺的方形的凸出物”。

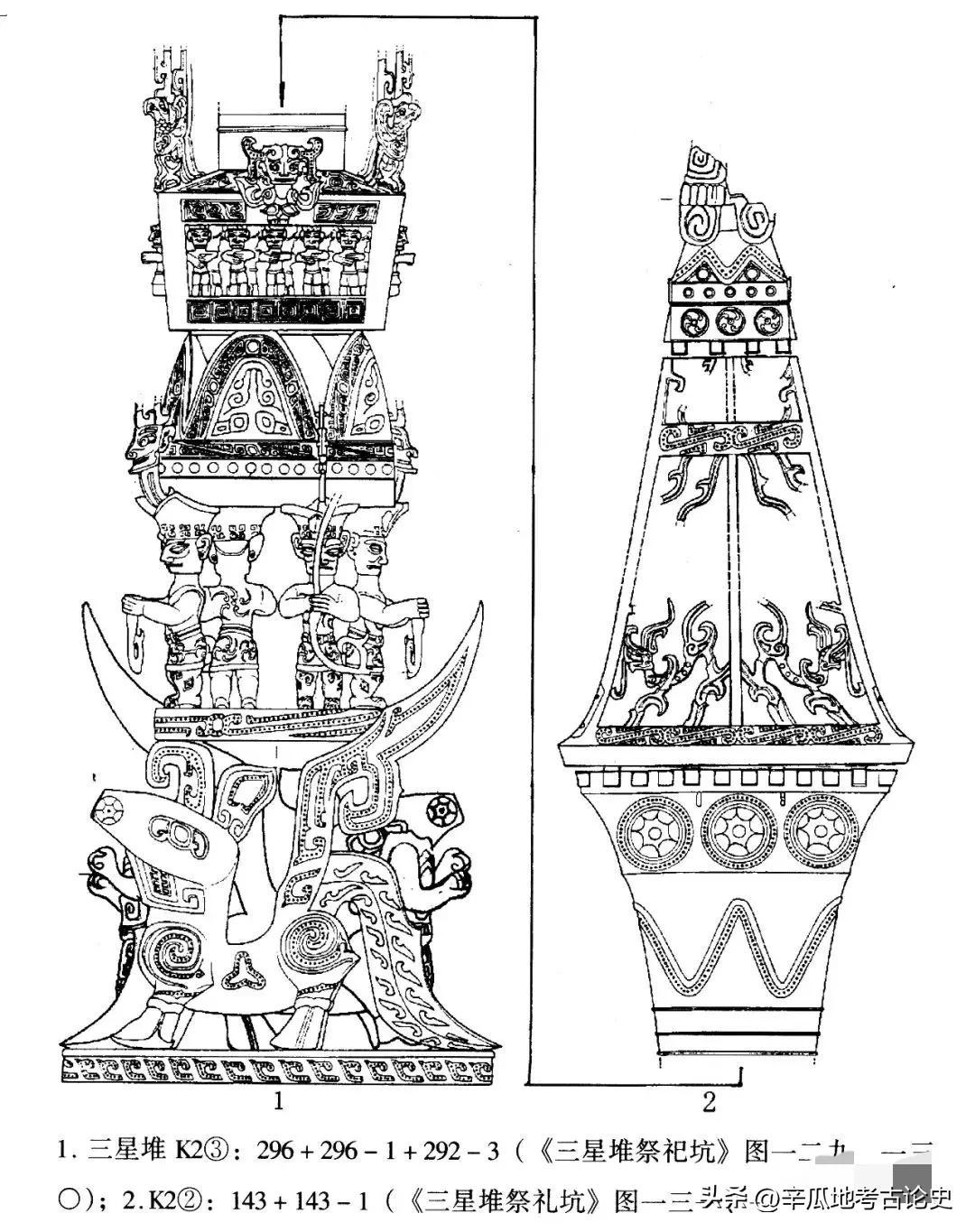

孙华教授认为第三层实际上是三段式的铜尊形器,花瓣是圈足,斗状屋是方尊的肩腹,凸起的上端就是K2②:143“神殿屋盖”,倒过来刚好拼接,成为尊形器的尊颈。而K2②:143-1“铜神殿顶部”则是尊形器的盖,盖钮为残损的铜跪人。盖钮的形制与K2③:48顶尊跪姿铜人像接近。

孙华教授复原的三星堆尊形铜神坛,采自《神秘的王国——对三星堆文明的初步理解和解释》第242页

孙华教授复原的三星堆尊形铜神坛,采自《神秘的王国——对三星堆文明的初步理解和解释》第242页

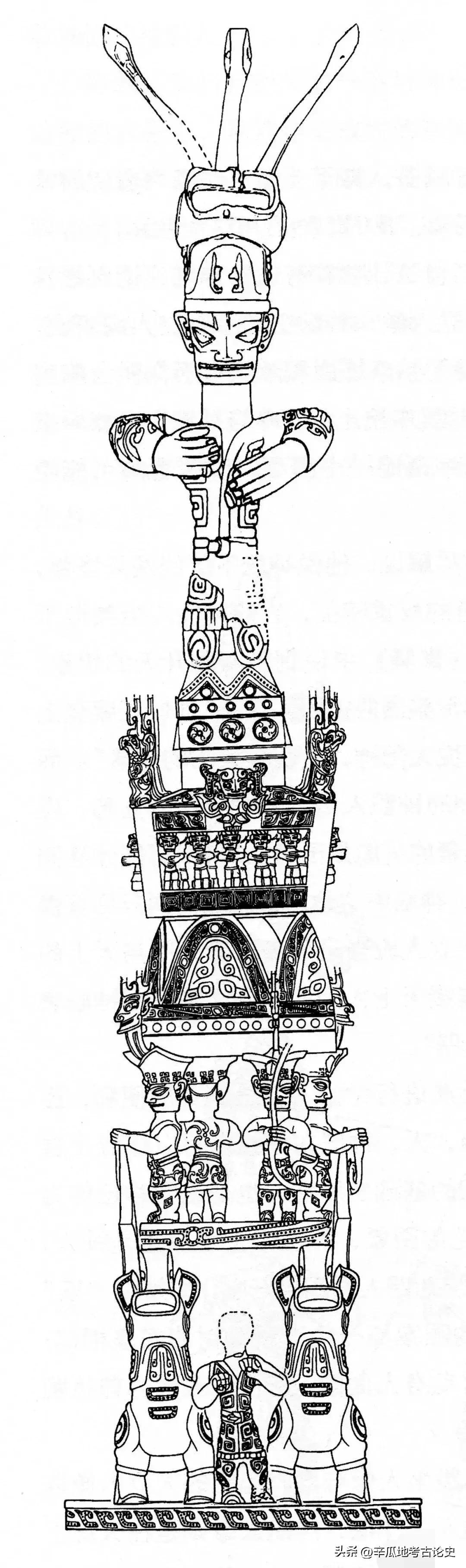

王仁湘先生提出了他的复原方案,认为K2③:264铜兽首冠人像是神殿顶部。王仁湘先生把神坛划分了五个层次:最下一层是二神兽与一驭手。第二层是“操蛇”的“四力士”铜立人。第三层是“四人面四瓣坛座”,“坛座的形状和所饰的图案与一些青铜神树的底座相似”。第四层为“四鸟二十力士护卫的方斗形坛身”。第五层是“兽妆跪坐人像”。

王仁湘先生复原的三星堆神坛,采自《半窗意象——图像与考古研究自选集》第335页

王仁湘先生复原的三星堆神坛,采自《半窗意象——图像与考古研究自选集》第335页

王仁湘先生复原方案也有极可取之处,但是总觉得复原之后神坛的整体比例有些失调,我还是倾向于孙华教授的复原方式,这样也可以让祭祀坑出土的尊形器有了去处,而且从野外照片来看,K2②:143-1铜神殿出土时确实是一个整体。

三星堆二号祭祀坑青铜神殿出土状况,采自《三星堆祭祀坑发掘记》第90页

三星堆二号祭祀坑青铜神殿出土状况,采自《三星堆祭祀坑发掘记》第90页

如果把穹窿形的花瓣作为分割,无论是孙华教授还是王仁湘先生的复原,神坛的基本结构与神树、玉璋图像都可以大致吻合。分枝的神树在穹窿形的上方,在K2③:201-4玉璋图像上,穹窿形平台上方还有成组的立人和跪人,这些图像之间都是一个完整的体系。

更有意义的是神坛的穹窿形下方还有两层——神兽和立人,而且神兽还成为K2③:264铜兽首冠人像的冠帽。这是神坛对于神树所表达的层次的进一步补充。

穹窿形可以作为神树的底座,也可以作为铜人的冠帽。在神坛中,穹窿形的下方还有神兽底座,而这个神兽又反过来可以作为铜人的冠帽。这幅场景,完全摒弃了活生生的人世间,是古蜀国人对于另一世界的读识和理解。

五、器物、配件、元素和场景

神树和神坛是祭祀坑其它出土器物展现的场景,这些出土器物也成为神树和神坛的配件和构成元素。

神坛铜人有立人和跪人两种姿势,与铜人头像相关,面容和脸部表情大同小异,但冠帽形式有别。如:神坛铜立人的冠帽呈展开的花瓣状,与K2②:149、150大型铜立人像的冠帽接近。神坛铜跪人,与K2②:83铜人头像的冠帽一致,“头顶圆,戴辫索状帽箍”(第169页)。同样,K2②:194神树底座的铜跪人,虽然双手有所把持,但是冠帽与K2③:04、05、07跪坐人像一致,均“头部戴頍(kui)形装饰”(第169页),这类跪坐人像也刚好出土3件,好像非常巧合。

三星堆K2③:296铜神坛局部,采自《三星堆出土文物全纪录》(青铜卷)第246页

三星堆K2③:296铜神坛局部,采自《三星堆出土文物全纪录》(青铜卷)第246页

三星堆K2③:05跪坐人像,采自《三星堆出土文物全纪录》(青铜卷)第47页

三星堆K2③:05跪坐人像,采自《三星堆出土文物全纪录》(青铜卷)第47页

K2③:325铜持璋小人像,盘活了祭祀坑出土璋的功能,可想而知,数量也不少的戈类器物也应该会与场景有关。

无论神坛顶部是不是如K2③:48铜喇叭形座顶尊跪坐人像,其基本形制与K2②:143-1铜神殿顶部一致,而且K2③:48铜喇叭形座顶尊跪坐人像的喇叭形镂空花纹,就是如K2②:143-1铜神殿的镂空龙纹。

三星堆K2③:48铜喇叭形座顶尊跪坐人像,采自《三星堆出土文物全纪录》(青铜卷)第51页

三星堆K2③:48铜喇叭形座顶尊跪坐人像,采自《三星堆出土文物全纪录》(青铜卷)第51页

三星堆K2②:143-1铜神殿局部,采自《三星堆出土文物全纪录》(青铜卷)第242页

三星堆K2②:143-1铜神殿局部,采自《三星堆出土文物全纪录》(青铜卷)第242页

K2③:48铜喇叭形座顶尊跪坐人像说明了尊的地位和意义,尊不但作为形而上的器具,还作为其它器物、配件的盛器。玉凿、玉璧、玉瑗、海贝盛放在尊(包括罍)中,如:位于青铜大型纵目面具内的青铜尊内装有许多动物形挂饰、挂架、铜铃等;“另一件青铜尊”内也装了挂架、铜铃、动物性挂饰等,“这些饰件大多是青铜神树上的物件”;K2②:127青铜尊内装有海贝和玉瑗;K2②:70青铜罍内装玉凿、玉珠等玉器,满满当当,它们不会是燎祭后再收拾盛装,应该原先就盛放在罍中。另外,“在青铜大型纵目面具的周围可见一号青铜神树上的树枝、树上的龙、挂饰、挂架以及残缺的青铜眼形器、玉瑗残件、铜瑗、小神树的残件、果实、六角形器等”。

三星堆K2②:70青铜罍内装的玉器,采自《三星堆祭祀坑发掘记》第79页

三星堆K2②:70青铜罍内装的玉器,采自《三星堆祭祀坑发掘记》第79页

神鸟和龙形象是神树、神坛的重要组成器物、必要构成元素,K2③:272小型铜神树,花蕾果实上立的是“人面鸟”(第226页),人鸟共神(颇似后世佛国世界的“珈琳频伽”),足见其复杂性和多样性。

三星堆K2③:154小铜数上的人面鸟,采自《三星堆出土文物全纪录》(青铜卷)第219页

三星堆K2③:154小铜数上的人面鸟,采自《三星堆出土文物全纪录》(青铜卷)第219页

神树、神坛所展现的场景和元素,无一不体现在“神”中,铜立人、铜跪人都以面具脸的形式出现在场景中,这与三星堆关系密切、年代稍晚的成都金沙所见明显不同。金沙2001CQJC:17铜立人像,头戴四鸟绕日金箔饰式的太阳帽,脸部却是一副平常人的轮廓,是真正的高贵的古蜀人写照。同样,金沙出土的石跪人像,其人物形象写实,双手背缚,是三星堆祭祀坑所不见。说明从三星堆到金沙,或者社会性质预示着变化,或者场景有了本质的变化。

金沙铜立人像和石跪人像,采自《金沙淘珍》第43、177页

金沙铜立人像和石跪人像,采自《金沙淘珍》第43、177页

- 0000

- 0001

- 0000

- 0001

- 0001