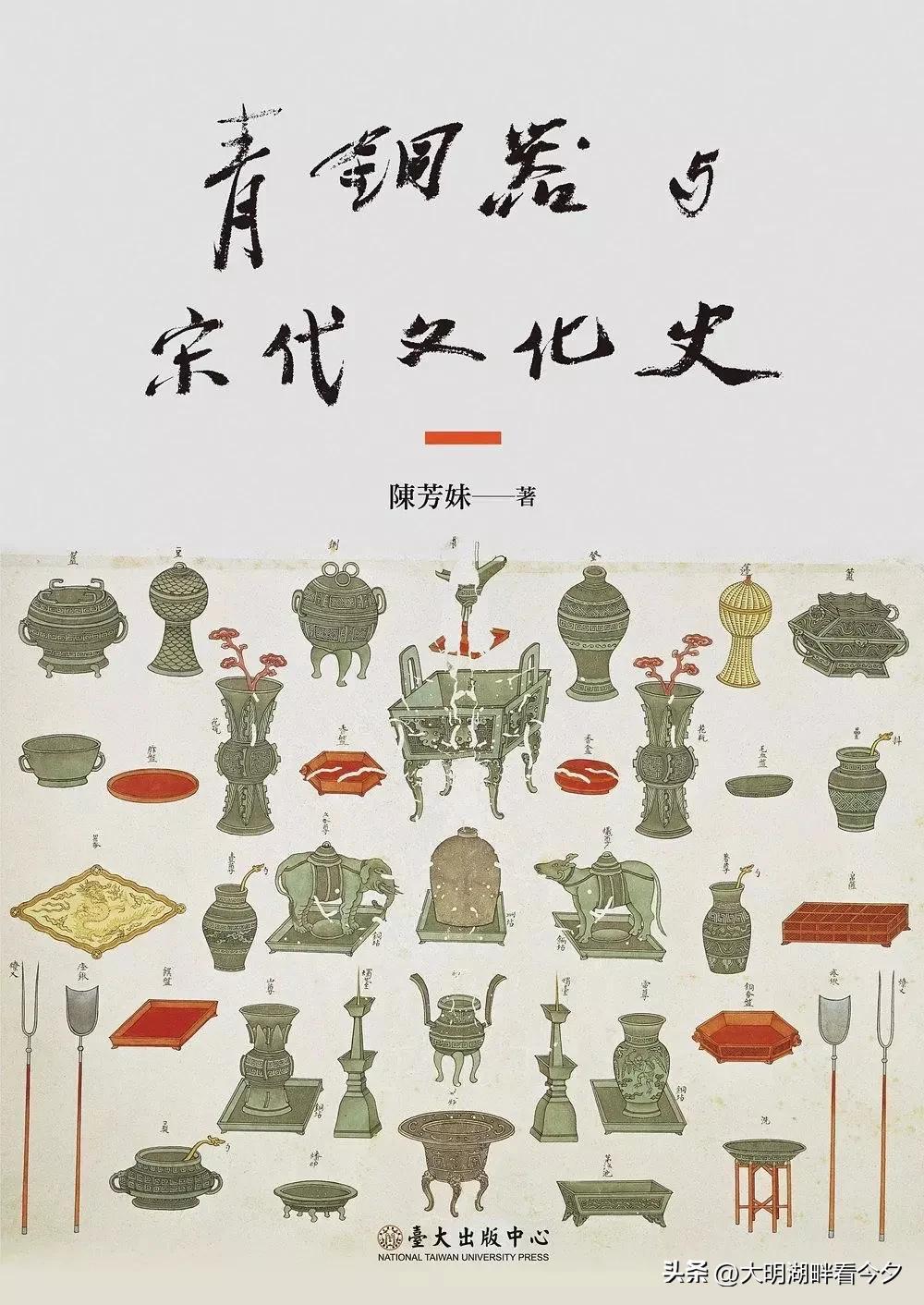

荐书:沈睿文:陈芳妹《青铜器与宋代文化史》

本书作者陈芳妹为台湾大学艺术史研究所教授,先后获得台湾大学学士(1969)、硕士(1974)以及伦敦大学美术考古研究所博士学位(1997),多年从事艺术史的教学与研究,其学术专长为中国青铜器研究、北亚艺术史以及考古美术史。该书主体部分即由她在2001~2015年间相继发表的五篇论文组成。共分五章,依次是:(1)宋代“金学”的兴起与宋仿古铜器;(2)“追三代于鼎彝之间”:宋人从“考古”到“玩古”的转变;(3)金学、石刻与法帖之间的交会:《历代钟鼎彝器款识法帖》宋拓石本残叶的文化史意义;(4)“与三代同风”:朱熹对“释奠仪式”的形成及影响;(5)十三世纪桂林府学释奠二图的新发现。另外,作者在全书之前,加了一篇导言,对该书的内容和意旨,集中做了很好的总结和提升。

在“导言”中,作者开宗明义高度概括了该书的写作缘起、主旨以及简要的研究史。作者点明该书的焦点问题在于认为青铜时代青铜器形制或纹饰特征得以流传的转折点在宋代,缘于宋代使器物的复古成为运动。“宋代不只具备孕育复古的基本条件,更在诸多复古模式中,提供形成‘运动’的诸多条件,这是其他阶段或模式所罕见的特质”,即“宋以前的器物复古,是零星的,点状的,其延续性并不够明显”(“导言”第iiv页)。而宋代器物的复古“运动”,有其从“无意”到“有意”,从少数到多数,从中央到州县,从庙堂到居家陈设而形成“运动”的过程。其中关键在于新兴的饱读三代经典的士大夫,透过器物出土地点及铭文,证明是三代之器。这对于当时流行的集汉唐经典注疏大成的聂崇义《三礼图》所建构的三代器物认知具有矫正的作用(“导言”第v页)。该“运动”从点到面,由于士大夫及皇室的参与而出现新的“收藏”阶层,相继出版的《考古图》《重修宣和博古图》等,用图录具体体现三代的真正样本。这些样本,不只成为制造仿品的典范,形成“礼局样”,且被试图应用在《政和五礼新仪》等宋代礼仪中。

作者认为汉唐至宋之间,青铜器经历了一个复杂转变的历史过程。从汉唐“边缘”死而复生,而再被“推崇”,并跨越材质以“意象”说明铜器形象的再生。“北宋的礼器复古运动成功地改变汉唐以下到宋初集大成的三礼图示,而形成另一种新的三代意象,流传到近现代。所谓唐宋变革,在政治、社会、经济、文学与绘画之外,礼器复古也提供醒目的具体内涵。”(“导言”第viii页)作者试图将该书的研究跟唐宋变革相联系。

“导言”总结了该书的研究方法为根据考古资料、现存文物和传世文献进行考察,具体言之,多注意文物与社会文化的图像,特别重视新出的考古材料,尤其是未经解读却被忽视的面向,包括出土情景、器群关系、铭文及墓主身份等。结合文献记录,选取“三代铜器意象”再生的代表器群,重建人与物的可能关系。探讨宋代铜器背后观念的变迁,观念所来自的赞助阶层及其社会、经济、政治与宗教基础的扩大与变迁。总之,图像结合文献,解读其变迁及其动因,是作者努力的方向。在问题的处理上,体现出作者强烈的社会学方法论的取向,从而使研究更为深入,所得结论也更为扎实。

作者在“导言”部分对每篇文章的主要内容进行了高度概括。通过作者在“导言”的自我介绍,便可对全书有一宏观了解。根据各章的具体内容,又可以将该书内容分作三大单元。

第一单元为第一章,讨论了“仿古宋器”及宋代“金学”,认为此二者互为因果,共同反映宋代文化中的复古思潮。深入剖析了宋代从“解经”到“考古”的过程,旨在论述宋代器物的复古,不只兼具一般复古通见的“收藏”与“礼仪”脉络,更建立随时检验收藏标本是否确实为三代标本的“考古”脉络。本章以吕大临《考古图》为焦点,讨论了北宋士大夫是如何建立了解三代铜器的方法与内容的。用较大篇幅详细讨论了吕大临《考古图》的来源、结构、撰写原则及其影响。进而讨论了北宋朝廷,特别是徽宗朝的礼制建设。指出“宋仿古铜器在这种复古礼制中,应是代表‘礼’中之‘仪’。在这其中,皇权在寻求与三代礼制相关的过程中被强调,昭示着天子与诸侯之间理想化的尊卑井然有序,这些仿古铜器,仿佛成为代表三代理想之政治秩序的象征及向往”(第22页)。

在本章的结论部分,作者再次强调:“北宋一朝士大夫与宫廷的‘再现三代’,实反映出儒家地位在北宋再度受到重视,与宋代新儒学的产生相辅相成。这种‘再现三代’是由士大夫与宫廷一起参与而产生的复古运动,在野与在朝相互激荡,具体落实在以士大夫为主,而朝廷也相继参与的‘金学’建立,以及宫廷为隆礼作乐所铸的复古宋器。”(第51页)“考礼于夏商之器,正字于鼎彝之间。”其意在加强皇权的权威,以及政权正统的合法性,重建社会及政治秩序。考古之铜器,跟礼乐用器是紧密相连的,说明其用意在于重建礼乐制度。朝廷祭仪以及臣下家庙制度皆是如此。(乐器、容器方面的仿古)配合新仪及新出三代古器物,朝廷于是乎在政和年间特别铸造了不少宋器(第41页)。

第二单元为第二、三章,讨论宋代复古运动的扩散方式。其中第二章论述宋代士大夫和皇室新价值观的形式,宋代器物复古运动参与阶层涵盖之广,以及复古载体的多样性、多元化。第三章则具体以薛尚功《历代钟鼎彝器款识法帖》宋拓石本的流传为例,讨论“于古有据”的视觉图式上碑转拓的广泛流传,以及拓本如何随着雕版印刷术的“流传”脉络而做阶层的扩大与时空的转移。

作者认为,宋代士大夫和皇室新价值的出现,促使宋人从“考古”到“玩古”的转变。“由于五代战乱及社会失序,重建政治社会新秩序一直为宋代皇帝所关心。他们不只认为皇权的至高无上及法定地位在礼仪中应加以彰显,也期望社会及尊卑的政治秩序得以在代表儒家三代典范的仪节中,透过理想中的礼乐教化得以重建,并得到士大夫群的支持。这些礼节及所牵涉的各种器用,祖述三代、追三代之隆的宋代皇帝尤为重视。这种重视,尤其表现在北宋各朝的礼制修订及复杂的礼仪中。”(第101页)准确把握住宋代士大夫“考古”的根本目的在于重建礼乐教化与政治秩序。在论述中,作者还注意到道教对三代之器的渗透,以及三代之器对佛教、世俗的介入,从而较全面地揭示了三代之器在宋代的推广。

通过对薛尚功《历代钟鼎彝器款识法帖》及其拓本流传的考察,作者认为:“薛尚功对古物视觉形象如实记录的态度,经过现代科学考古发掘材料的对比,显示了宋代士大夫了解古物过程中,充分显露其学术性的研究态度,其实也是宋代金石学的基本态度,和近代‘考古学’研究是契合的。”(第173页)当然,从探究器物的目的和态度来看,二者确实相同,但事实上,二者所用的研究方法却有着根本的区别。

第三单元为第四、五章,讨论随着儒学的扩散,上古青铜器样本如何进入国家祭典以及州县释奠的礼制中。以广西桂林至今犹存的巨碑为例,进一步说明拓片的辗转传拓对三代意象流传的重要作用。从这个意义上来看,该单元又可视作第二单元的延伸。

第四章讨论朱熹“释奠仪式”的形成和影响力,认为朱熹坚持放弃《三礼图》系统,改采于古有据的祭器,并且图绘一套以“考三代器物遗法”为名的图示,将“礼图”“祭孔”及儒家“道学”系统相结合,虽其生前未完全成功,却使得“三代意象”与地方学校教育及孔庙的祭祀礼仪结合在一起,透过地方州县学、书院及孔庙系统,建立了成套标准的仿制样式(第192页)。此“三代意象”不只与孔子、朱子之学相始终、同样流布,而且在东亚文化意象的形塑上占有一席之地。

第五章讨论了十三世纪桂林府学释奠二图,认为二碑是十三世纪初吴纯臣为地方释奠仪所立,不只是各类仪物的图像化,更将仪物在仪式中与孔子及陪祀的部位关系皆加以图像化,形成明白易懂的地方释奠二图,利于执行而在帝国边陲的桂林确立(第273页)。本章具体讨论了祭孔释奠仪物图示的内容和侧重点,以及地方官员在释奠仪推行中的作用。以具体案例,深入讨论释奠仪的推行。

以三代青铜礼器为代表的“三代意象”在宋代是如何形成,又是如何、为何构建的?它如何衍生出影响后世深远的“金石学”?这是作者在书中要回答的主要问题和难点。陈芳妹教授“爬梳大量文献、文物资料,并拣选再生‘三代铜器意象’的代表性器群,清楚呈现出宋代从考古、博古、仿古到玩古的变化过程,并以图像结合文献,探索此一变革背后的动力,及其对后世文化史、器物艺术史的影响”。虽然该书由作者前后发表的五篇论文组成,但是这些论文之间彼此联系、互有呼应。从所发表论著目录来看,多年来作者主要围绕着三代青铜器以及宋代、清代祭器的研究之学术积累使得她探讨宋代“复古”及“复古运动”时游刃有余,并屡有创获。通过上述五章,作者从宏观到微观、多层次分阶段地解析了宋代金石学的面貌及其政治文化意义。尽管该书成书历时15年,但显而易见它是作者学术规划中的沉潜吟咏。

在具体问题的阐释中,除了大量历史文献,作者还运用了大量的器物图示,其中既包括载于金石学、方志在内的历史文献著录,也有大量的馆藏文物和出土物以及作者自摄的器物照片。通过二者的互证,相关论点更为具象和结实。从该书的“致谢”部分(第279~280页)便可窥作者搜集材料之广、之勤。

在方法论上,该书与传统的艺术史方法有所不同,作者并非只是运用传统的艺术史研究方法和视角。她将对三代礼器的研究,与其背后相关的人物和蕴藏的社会背景相联系,似乎更重视探讨“之所以如此”的内因,由此使得其研究结论并不局限于艺术史的范畴,而是从中映射出社会历史与政治文化的大背景。值得注意的是,这一方法贯穿全书五章始终。这种研究方法对今天诸多学科的研究颇有启示意义,也许便是作者自谓的“社会艺术史研究”的路径吧。可以这么说,该书正因此路径,其学术意义才得以远远超越了艺术史,以及对宋代“复古”的探讨。这可能也是作者冠书名以“青铜器与宋代文化史”的原因吧。

总之,该书堪称一部讨论宋代“复古”及“复古运动”的经典之作。

在受教之余,笔者拟对书中涉及的两个话题,谈一谈尚不成熟的想法。

第一,何谓“复古”?难道“复古”“复古运动”只是宋代仅有的政治文化现象吗?

“复古”话题曾经一度是考古学者和艺术史学者关注的共同话题。他们多把对三代甚或前代器物的仿制称为“复古”。同样地,陈芳妹教授也将宋代以金石学来构建“三代意象”的行为称为“复古”“复古运动”。宋代金石学家实地访求,重视器物本身,直接面对古器物。如同作者所言,宋代的金石学者以士大夫为主,因此多具革新的面目,成功孕育新学术,这是士大夫与大量新出材料,以及研究者间的互动,以因应新时代以及新风气之需求。他们一方面要直接寻访三代古物,建立了解三代铜器的方法,以重现三代(第4页),实为礼制、礼学寻求理论的现实依据(第16页)。

作者认为,自以儒学立国之后,古代中国的礼制便跟儒学密不可分。儒学中的经学通过由之进阶的儒生、士大夫,而对国家政治发挥至关重要的作用。换言之,在很大程度上,经学的取向便代表王朝政治的走向,在根本上代表了皇权的权威,政权的正统合理性、合法性。因此,在此意义上,任何一个古代中国政权,都需要从历史形成的政治文化共识中去寻找自己政权正统的合理性和合法性。而该历史共识便是周代的礼制。

因为诸政权执掌者的背景不同,得以执掌政权的途径和方式亦不同,因此,也就造成他们对上述历史共识的阐释不同。总体说来,都是因势而作释,甚而不惜借助谶纬的力量混淆社会舆论。这就是“复古”,以所谓“故事”来为自己政权的合法性做支撑,而这个“故事”则是由当权者因时而定,即根据形势来解释的。从这个意义来讲,“复古”及“复古运动”在任何改朝换代的过程中都会出现。历朝历代政权、王权统治者都属意于法统合理性的建设,即正朔、正统建设,无一例外。即便是在同一王朝内部的不同历史阶段,也会以不同的名号为当下政权的合法性正名。如,“汉魏故事”、“贞观故事”以及“唐承汉土德”在唐朝的出现便有这个内涵。

可以说,礼器“仿古”(“复古”)是历史时期的共同特点,或因古物之珍贵,或因其代表权贵,或因代表法统的继承,其选择的内容和表现方式或有不同,多为“当以时定”之物。如,战国铜器的复古实践表现为古老器形、纹饰的仿制和传统礼器制度的恪守两方面,意在守旧、尊古。唐代出现了一些早期风格的铜镜,既有早期流传下来的,也有以模仿汉代铜镜风格为主的汉式唐镜,主要出土于两京地区,并且这一过程从隋、初唐起至晚唐从未中断。而唐代铜镜的复古风气对宋代以后大量仿制前代铜镜产生了一定的影响。唐朝的帝陵制度便是“斟酌汉魏,以为规矩”,到了唐玄宗时期,更是上承汉制,在陵地秩序上照搬西汉陵地的布列原则。而该原则又在巩义北宋八陵陵地以及“承唐仿宋”的西夏王陵陵地秩序上得以忠实再现。这无一不是统治者出于政权正统性建设的需要。

同时,需要注意的是,礼制复古是国家政权统筹规划的一系列行为,而非只在器物方面而已。比如,唐朝有着浓厚的汉朝情结,除了在铜镜方面有所体现,在墓葬布局形式、壁画内容和表现手法等方面也都有体现。这是否便是所谓的“复古运动”?又如,唐宋王朝政权更迭,首先面临的是都城位置的迁移,为此,同样依照帝王居天下之中的法理,北宋统治者沿用了始于五代的“天下之中”的东迁,使得开封位于天下之中,终成“天子之居”。与之配套的便是历法的相应改变。在地理官书的采用上,赵宋一反李唐吕才《阴阳书》,而制定颁行《地理新书》,其中最为重要的便是五音姓利和昭穆制度的重新提倡。因此,我们更愿意将“复古”视作北宋政权正统整体建设中的一环。这也是宋代复古呈现自上而下态势的根本原因。

2006年12月至2011年1月,陕西省考古研究院等发掘的吕氏家族蓝田太尉塬墓园是迄今为止清理得最完整的北宋家族墓园,揭示了北宋士大夫阶层的日常生活及墓葬制度。该墓园共发掘出家族墓葬29座,其中成人墓葬20座,未成年人9座,共出土随葬器物665件组,包括金、银、铜、铁、锡、陶、瓷、石、骨、漆及珠贝类等。蓝田吕氏家族墓地的发现,不仅“为宋代复古议题提供珍贵的史料,乃政和年间除皇室之外,士大夫也参与铸仿古铜器的考古证据”(“导言”第vii页),而且根据蓝田吕氏家族墓园的考古发现,可以探讨宋代士大夫如何通过收藏三代之物、考订三代之物,进行礼学实践。从墓地的选址和布局来看,蓝田吕氏放弃了此前的宫姓葬式,而采用了每个宗枝以大宗左昭右穆的葬式。显然,此与王朝制定、颁行倡导五音姓利的《地理新书》的大背景相悖,由此而益发衬托出蓝田吕氏所谓“考古”“复古”的真实用意,而这也正是宋代士大夫“复古”的真实缩影。

到这里,或者可以试着给“复古”下一个定义。即,统治者采纳经学家或礼官对所谓“三代制度”及器用的辨析结论,将它付诸国家典章制度的建设,其中大则都城、政权的建设,小则器用的制作与使用程式,乃至衣食住行,甚而无所不包。它与国家政权合法性的建设息息相关。换言之,这是王朝为了表明自己政权的正朔,在关乎典章制度的轨则上,有意地仿照、照搬所谓的“三代制度”或者前朝制度的行为。

第二,作者认为“《三礼图》依经绘图”(第18页),即《三礼图》的成书只凭纸上材料,未参照真正出土的三代器物而产生误解(第7页)。这恐有失偏颇。

首先,聂崇义《三礼图》礼器样式也是参照实物而成,并非如作者所言,只是依靠文献考辨而得(第3~4页)。典型的事例便是如作者指出的,“唐恭陵哀皇后墓出土的陶器所呈现的,特别是爵作雀形等,与聂崇义系统相近”。其实,这恰说明聂崇义制定《三礼图》时,也参照斟酌实物。礼器图与礼一样,也存在不同学术流派,而不同政权的取舍也会有不同。这从同名礼器存在不同样式的实物便可证明。

其次,有些礼器样式原本即存在不同认识,而且器型也是各自沿着不同的认识路线演变的,并不能以最终的结果来判断原初的孰是孰非,而在于取舍为何的问题。最为典型者便是唐哀皇后墓所见之雀形爵。该爵形实际上是从北朝的斗形爵发展演变而来,而后者的雏形更可上溯至西周时期。这至少可以说明某些器物在更早时期便存在分歧。甚而在夏商周三代时,对同名器物便存在对器形不同理解的现象。换言之,对不同形态的器物可能存在同名的认识。所以,后世,如李唐、赵宋对礼器样式不同取舍的背后便有不同动机之催动。

再次,从考古发掘情况来看,洛渭流域元代墓葬多仿唐制,并随葬一套仿古礼器,在墓葬结构和随葬品类别上皆与唐代墓葬十分接近。如,元朝刘黑马家族墓葬所出陶礼器样式便与唐哀皇后墓所出者类同。由此可知,聂崇义《三礼图》礼器样式实为关中地区样式,承继唐代者,在赵宋“复古”之后并非便已消亡。同时,亦可明晰宋代《宣和博古图》礼器样式此前并不见于河北山东地区,实乃意在颠覆此前唐政权者,为赵宋新树之礼器样式。元代时关中地区仍存在李唐礼器样式,更加说明赵宋重塑礼器新样之政治意图。正好,此前李唐礼器样式与三代者的差别也成为赵宋重塑的绝好借口。

本文原载《唐宋历史评论》第六辑,社科文献出版社2019

- 0000

- 0004

- 0000

- 0001

- 0000