荐书:《圭拉那魁兹》:每个人心中都有一次探访大师的旅行

圭拉那魁兹只是一处很小的遗址,一处小游群的营地,而我们对它所做的分析可能已经竭尽了我们所能。从一种真正的意义上,现在它需要不是从其本身来了解,而是要从一批遗址如布兰卡洞穴和盖欧希等的背景来理解,我们希望这些遗址的报告以后能够出版。

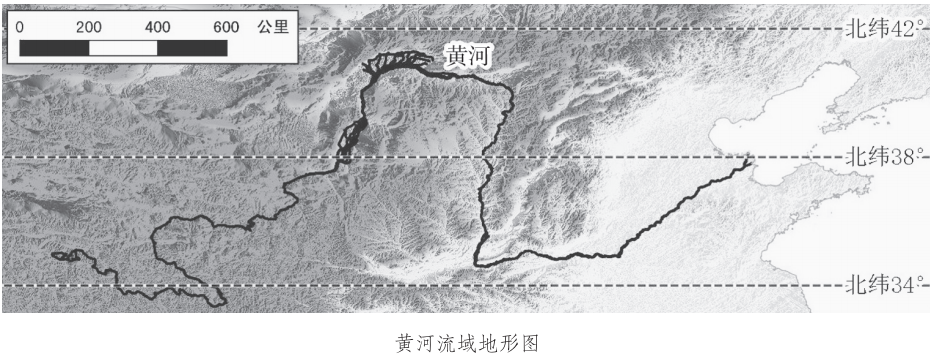

这一章不是提供一篇冗长的总结和结语,因为这些内容大体在前面章节里已经交代了。第1章介绍了农业起源的理论,这在本书开始的时候是我们主要关注的内容。第2章概述了我们在此采用的生态系统建模,尽管要在第31章才加以应用。我们对生计分析的主要结果在第24章里介绍。第29章列举了我们对洞穴空间分析的结果,而第32章介绍了我们对从觅食向早期农业转变的主要模拟结果。因此,在这类书中一般所期盼的小结和结语能够从阅读这些章节获得。

相反,本章集中在我们尚未完全探究的两个议题上:解释和因果关系。我们的所言与所做的一切,就是什么原因促使瓦哈卡印第安人转向栽培?我们的研究为农业起源提供了一个解释,抑或只是对它的描述?

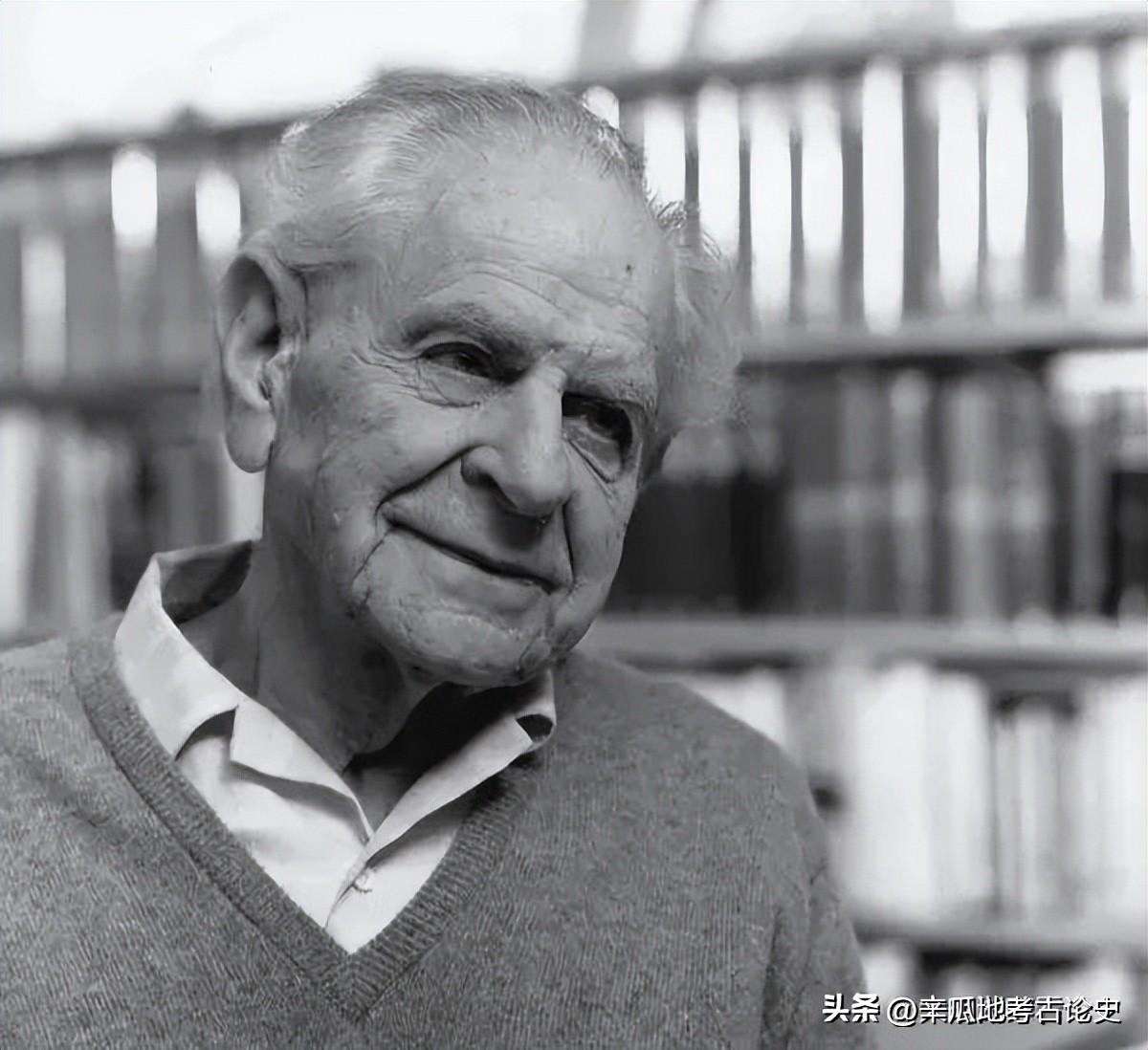

因果关系和解释的问题在考古学中是热门的话题,有些议题把有些考古学家带到了哲学的门槛上。许多逻辑实证论者——他们有的被称为卡尔(波普尔)——对我们专业的工作方式频频发难。难道就像我的许多好友所言,考古学的解释必须包含普遍法则么?难道一种多变量因果关系的见解就是一种回避?抑或许多关键事件实际上就是有多种原因?以其循环的因果关系,系统论建模是否真的能提供解释?

卡尔·波普尔 Karl Raimund Popper(1902 - 1994),英国哲学家

卡尔·波普尔 Karl Raimund Popper(1902 - 1994),英国哲学家

坦白地说,我对站在哲学的门槛上感到颇不自在,在要开始撰写本章时,我觉得我应该求助于一位高人。有些人毕生考虑知识的结构、方法、原理和宇宙之谜,其中的因果关系看来常令人类逻辑混乱。

《巫师唐望的教诲》中译版

《巫师唐望的教诲》中译版

作为一位中美洲学者,我的首选本应是探访唐望·马特斯,他是亚基印第安人的巫师,因卡洛斯·卡斯塔尼达的著作而名声大噪(1968年以出版《巫士唐望的教诲》一书而闻名)。由于各种原因,我不得不放弃这个念头。首先,这一探访将是一次非常困难的穿越墨西哥北部酷热沙漠之旅,主要靠四轮驱动车。第二,有人劝我,唐望已经被西南部许多大学“发现”得如此彻底,以至于他的预约日程通常爆满。“来自亚利桑那大学、新墨西哥大学和加州大学洛杉矶分校的考古学家已经和他热络得不可开交,”来自埃尔帕索的一位朋友这样告诉我,“有时周末在他住所外排队的还能看到科罗拉多州和德克萨斯州的车牌。上次我去那里,等了四个小时才进去,即使那样,他所告诉我的就是,我的假设实际上是一种设想。”

“我对唐望实在心有所系,”我说。

“实在太挤了,不值得,”我的埃尔帕索朋友说,“还有,我听人说有个家伙甚至还要灵光。现在知道他的人还不多。”

“哪里去找他?”我有点好奇。

“北方某地;大概在俄勒冈州和内华达州交界处某地。这个地方叫羚羊溪——至少这是我听说的。但他不是巫师;据说他是来自东方的一位真正的圣人。”

“他懂科学阐释吗?”

“嗯,”我的埃尔帕索朋友说,“据说此人的主要专长是新大陆考古”。

大 师

第一眼的印象,羚羊溪就像俄勒冈州东南部、爱达荷州西南部和内华达州南部大盆地几百处河谷中的任何一处。灰绿色的山脉点缀着矮松和刺柏,就像上部山脊上的森林一样茂密,然后沿山麓的两翼变得稀疏,山麓上的冲沟一直下切到一个早已干涸的沙漠盆地湖泊的盐碱地上。在河谷底部,灌木蒿丛、密叶滨藜和摩门茶树断断续续在一片灰黄土色的地表上延展。在该河谷的上部,有一座高高的第三纪火山岩的峭壁,为大片的系列土著岩画提供了几乎永久性的遮蔽。

使得羚羊溪成为独一无二之处,是它被一位真正的精神大师和东方智者选中,在此我隐去他的姓名,只是我不想让其他考古学家知道他。他的追随者称其为大师,他与一小群信徒在1974年来到羚羊溪。1976年,他有50位崇拜者,包括当地的邮政局长、两名志愿消防员和一名当地自助洗衣店的老板。1977年,该镇唯一的一家餐馆只提供素食,而40%的选民都是该大师的信徒。1978年,该圣人被宣布为镇长候选人。据说,如果他被选上,为吃肉而杀生将是一桩重罪。这看来是一项误判,在70多年里,羚羊溪唯一经济来源是经营养牛的大牧场。

在他提出竞选资格后一星期,警长、两位代表、牧牛者协会主席和大约100名牧场工人乘坐贴有“登记犯罪,而非枪支”标语的皮卡访问了该大师。该圣人提出了两个选择:要么离开,要么被皮带传动的国际收割者磨碎机加工成青饲料。

大师最后妥协了。他放弃了对该镇及尘世间所有政治权力的抱负,隐退到羚羊溪上方火山峭壁高处的一个山洞里。在此他潜心读书、上课、沉思和研究岩画,并偶尔从事一些合同考古学。他重燃对大盆地史前史和新大陆其他已逝文化的兴趣,使他成为考古学家咨询的一个理想权威——堪比唐望或卡尔·波普尔那样的哲人。

我在1983年时探访大师,是从攀爬漫长而炎热的羚羊山开始的。在沙漠盆地边缘遇到了一位披着藏红花长袍的随从,他仔细看了我的证件,然后带着我沿弯曲的小路启程。矮小的刺柏紧贴在陡峭的山坡上,空气干燥而充满尘土,直到我们踏入峭壁的阴影之中。那条路上有三处息脚点,在那里可以歇口气,并自省这样的事实,即你正在向宁静和有点像超自然的世界攀登。在那里,考古学的理论问题变得更加敏锐和清晰,不受流行时尚、经费申请、发表文章和过眼云烟的干扰。

山顶上有一个大型的三角形洞口,两边原生岩石上的两块地方刻有人的手印。随从先进去禀报了我的到来,然后在一个简单的净化仪式后我被允许进入山洞。我花了很长时间才使我的眼睛习惯里面的暗度,蜡烛靠在有象形文字覆盖的洞壁上闪烁。

“请进,”大师说,“请坐。”

我很不舒服地坐在一块很小的地毯上,通过它纤维磨损的破洞,我能感觉到洞穴地板颗粒物的形成物质——压实的老鼠粪便。我猜是的,不过它们还行,已经干燥。

大师看上去意外的柔弱,具有穿透力的黑眼睛嵌在鞣制皮革般的脸上。我无法肯定他的族属,感觉上很可能来自印度次大陆到西藏或印尼一线的某个亚洲国家。宽松藏红花长袍包裹的身体形状不明,但看来瘦而精干。大师耸肩躬身坐在一个木碗前面,他不时将手指放入碗里,每次做成一个小饭团,漫不经心地送进嘴里。我说“漫不经心”,是因为并非每颗米粒都送进嘴里,这是个小小的瑕疵,否则他真是威风八面。探访大师的客人本应在闪烁的烛光里被他具有穿透力眼睛所吸引,但如果被他胡须上零碎米粒分散了注意力就很难做到了。

肯特·弗兰纳利与哲人,据说这位哲人擅长新大陆考古

肯特·弗兰纳利与哲人,据说这位哲人擅长新大陆考古

“告诉我你探访的来由,”他说,他的声音令我放松了心情,没有傲慢或过分冒昧的感觉。

我尽可能向他解释,我是一名研究墨西哥农业起源的考古学家。在考虑了许多当下有关这个议题的理论之后,我根据从特化坎获得的材料,设计了一个多变量的模型。我的一位同事将它转变为数学模型,以便能够在计算机上操作,有了它,我们能够模拟最近从瓦哈卡收集的整套新材料中所见的生计形态。其结果能够使得我们排除目前有关农业起源的某些观点,支持了其他观点,并为我们提出自己的一些新观点做出贡献。

“但是你仍不满意”,他心领意会地说。

“不,”我说,“今天的考古学,人们要你找出一些史前现象的确切原因。他们希望这些原因能从人类行为的普遍规律来解释”。我认为,我们已经了解瓦哈卡的农业如何从觅食转变而来,但是如果你要问我‘农业为何起源?’我不知道给出的是否是一种原因。而如果你问我,“你找到了何种规律?”我就无言以对了。

被一颗错位米粒玷污的笑容照亮了大师的脸庞。“你能告诉我,”他说,“在所有科学,如数学、物理学、化学或生物学中,哪一门学科最像考古学?”

“在我看来是生物学,”我回答,“在生物学中,古生物学特别像考古学。这两门学科都是根据一种不完整的化石记录来重建进化序列。”

“那样的话,”大师说,“我们为何不看看一位资深著名生物学家对普遍规律是如何说的呢?”

在闪烁的烛光中,他的手沿他座位后的一个木架移动,我才第一次看见架子上堆满了各种形状和大小的书籍。他停在了一本很厚的棕色书卷上;他的指尖在书脊上金色的印刷字上轻轻划过,并提起那本书,在我面前的地毯上翻开。

“恩斯特·迈尔是现代进化综合的构建者,”大师说,“这是他的新著《生物学思想发展的历史》。我翻到了他的第二章‘生物学在科学中的地位及其概念结构’,我们可以一起阅读。”

《生物学思想发展的历史》 恩斯特·迈尔 Ernst Mayr 著,是一本生物学思想史专著,追溯了生物学的主要问题的发展。

《生物学思想发展的历史》 恩斯特·迈尔 Ernst Mayr 著,是一本生物学思想史专著,追溯了生物学的主要问题的发展。

恩斯特·迈尔 Ernst Mayr

恩斯特·迈尔 Ernst Mayr

下 午

直到我到该洞穴的那天,我都没有读过迈尔的书;当时,我翻到了第40页,上面写得很清楚,他的许多观点很可能被一代人奉为圣人的卡尔斥为异端。“大多数科学哲学家的背景是物理学出身,”他开始说,“不幸的是,他们几乎完全根据物理科学来对待哲学和科学的方法论”。然而,物理科学并非是一个合适的尺度,因为生物学无法简化成物理学法则。在生物科学里“我们所处理的现象是无生命对象所没有的”。通常来讲,“生命世界中的系统要比无生命对象的系统不知要更加复杂多少倍。生命系统总是以精致的反馈机制为特点,这种机制就其精确性和复杂性而言,为任何无生命系统所不知”。

但是,也许迈尔为生物学提出的最惊人特点就是,这门学科的推进实际上根本就没有类似物理学的规律可言。“生物学家通常并不制定法则,而是将他们的通则组织成一种概念结构”,可是科学哲学家对概念毫不挂怀。尽管斯马特否认生物学存在普遍规律,但是鲁斯和赫尔为规律声辩道,“生物学家几乎毫不重视这种争论,认为这个问题与从事实际工作的生物学家毫无关系”。实际上,为生物学制定的每项法则要成为一项普遍规律总会有太多的例外;“它们对有关过去的事件只是说明而已,不是预测,除了一种数理统计意义上(可能性)的预测”。这就是为何生物学通则的性质几乎毫无例外总是一种可能,要对进化做出预测是不可能的。“没有人能在白垩纪开始时就能预测到欣欣向荣的恐龙群将会在这一地质时代末期完全灭绝”。

迈尔声称,有几个理由可以说明为何进化不可预测。一个理由是其动态系统的性质,带有多因循环关系和反馈回路。绝对的预测“是不可能的,这是由于这种等级系统的复杂性、每一步高度多样的可能性选择以及无数同时发生过程的互动……。在这种高度复杂系统中潜在可能的互动数量实在过大,以至于无法预测实际会发生的情况”。另一个理由是,这种动态系统总是具有特异性,而其整体的特征不可能(理论上也是如此)由各组成部分的完整知识、分别考虑或与其他部分的结合来推断。出现新的整体特征被称为“突现”。这个概念也被波普尔称为“出现的新生事物”,是较高系统层次的特点,它无法从较低系统层次的知识来预测。

“那么,生物学家又如何来证明各种现象呢?”我问大师。

“通过把他们从这样的想法解脱出来,即生物学的证据和像物理学那样的预测性科学的证据是一样的,”他回答,“看这里:‘随机过程,即使是预测或然性(或不可能)而非绝对性,也像决定论过程一样具有因果关系’”。迈尔认为,现代生物学并不要求物理学那种绝对的证据。生物学家满足于认为是真的,即“根据所拥有的证据看来极有可能”或“与越来越多令人信服的证据相一致,而非各种假设相互矛盾”。这在诸如古生物学这样的领域里尤其真实,这些学科无法做实验,而“预测未来”毫无意义。

一位古生物学家“应该坚称,过去恐龙和三叶虫的存在就像任何数学定理一样真实”。生物学“不应把主要关注集中在规律上,去考虑哪些小规律在具体的生物学理论中发挥了作用”。相反,生物学应当集中在诸如突变、自然选择、掠食、竞争和共生等概念上。这些概念不大可能简化为物理学和化学。迈尔声称。比如,虽然掠食是一种化学和物理过程,但是它只是一种生物学概念,无法简化成物理化学的概念或法则。

“现在,”大师说,“如果在生物学中没有起作用的任何普遍规律,那么你认为在人类学和考古学中能有找到任何规律的机会么?”

“微乎其微,”我回答,“所以如果我找不到规律,我想我也不会失眠。”

“那就好,”大师说,他慢慢在手指间又捏成了一个饭团,“最近有一位年轻人来访,他告诉我,他需在拿到终生职位前至少要找到一个规律。”

“那你给他什么建议?”

“我给了他一个规律,”大师说,在把饭团送进嘴里时停顿了一下,“这就是‘你遗址中最重要的墓葬将发现在该野外季节最后一天的下午4点,而其大部分将延伸到剖面上’。”

“那他喜欢么?”

又有几粒米饭在大师的胡须上抖动,“他要求我在他完成前不要公布。”

我们在昏暗的烛光里静坐了一两分钟,喝着茶,并仔细思考迈尔有关生物学一种哲学的新观点。其中之一就是“把功能生物学的控制论-功能论-结构化思想与进化生物学的种群-历史过程-独特性-适应性概念结合起来”。这种观点利用概念和循环的关系,但也承认进化中某些事件实际上很可能是独一无二的。

“那么,”大师最终说,“没有规律,无法简约成数学公式,那么考古学家应该采取何种形式的解释呢?”

“根据迈尔的看法,在生物学里,特别是在进化生物学里,阐释采取了所谓的‘历史叙述’。叙述性阐释采用概念,但是其构建无需提及任何普遍规律。对于某些科学如古生物学,历史叙述发挥着重要的作用,而迈尔实际上采用了‘历史叙述理论’这样的说法。他进而说,历史叙述‘具有价值,是因为历史序列较早的事件通常会对后来的事件具有因果关系的贡献’。同时,他承认,‘从本质论(本质论认为事物不可直观的本质或规律是真知,其他都是假象或谬误)逻辑原理训练出来的哲学家看来很难理解独特性和历史事件序列的特异性’。他们常常试图否认历史叙述的重要性,或试图用普遍性规律来将它们公理化,但是迈尔不以为然。”

大师的手指在胡须上停留了片刻,我宽慰地发现,几粒米饭已经掉到洞穴地板上不见了。“好,”他说,“那你为何不能给我一个有关瓦哈卡农业起源历史叙述的阐释呢?在你说完之后,我们可以讨论一下因果律。”

“那可能要花去整个晚上,”我带着些歉意说。

“不好意思,”大师带着会意的笑容,“我很清闲。”

「理寓物内」的另一位编辑张小檬于圭拉那奎兹遗址南部河谷。摄影 | 韩小茎

「理寓物内」的另一位编辑张小檬于圭拉那奎兹遗址南部河谷。摄影 | 韩小茎

傍 晚

当我开始做前陶期瓦哈卡的历史叙述时,太阳已经从羚羊溪西下。我介绍了麦克尼什、宾福德、科恩、赖特和林多斯的前期贡献作为铺垫,这已经在第1章里做了概述。其中每个人各有其亮点,而每个人都有道理。但每个人的看法都有与考古记录抵牾的地方。我所做的就是对他们的主要观点进行综述,以作为我们分析的一个初步阶段。

在这一综述中,由赖特描述的更新世末气候变化,与由科恩和哈桑描述的世界人口增长结合起来,在公元前10,000-5000年间的世界大部,引发了人类文化行为的一种密度依赖的变化。过去人地关系失衡的一种迁移和高度流动性的主要解决办法及重要性下降;人类现在必须改变他们的策略,在较为局地的基础上来应对可预见的(季节性)和不可预见的(年度)环境波动。

工具套的地域化、食谱的扩大以采纳营养较差的食物、增加储藏设施,还有宾福德描述的更加多样的“觅食”和“后勤组织的集食”在考古记录中变得越发明显。由于这样的态势,看来农业是在这样一种背景中兴起的,即努力从局地应对长时段的环境波动。如果这一情况属实,那么我们可能就无法从一种普遍规律的概括或一种生物学概念如共同进化来充分了解早期栽培。我们需要了解早期栽培产生的前农业阶段晚期的各种策略系统。

人类很适合制定灵活的策略来应对长时段的环境波动,因为他们用于世代积累的记忆,能够无需等待基因变化来改变他们的行为,并且具有独特的办法来交流信息和建立长期的合作关系。因此在第2章里,我们为人与植物的关系提出了一种生态系统模型,其中将信息作为它的组成部分。实际上,在第32章里,该模型被拓宽,甚至纳入了认知或意识形态的变量,诸如有关要多少产出才值得进行土地清理这样的主观信念。

该模型由许多互动的子系统组成,通过它们,物质和能量在植物和人类种群之间进行交流,而信息则用来调节次序、时间和这类交流的性质。该模型中有许多“循环关系”,对于它们我们要求读者不要和规律相混淆。“当然,”我说,“现在读了迈尔的书,我们就不需要在意规律了。”

我无需看大师的脸就知道,在黑暗里的某处他正在微笑。

雷诺兹将我粗糙的口述模型转变为较为精致的数学模型,使得我们能够在计算机里对它进行操作,我解释道,接下来是一个假设的小游群历经几百年的环境波动。当我们将营养学研究加入其中,并采用居住面分析,前农业生计策略的一个轮廓就开始呈现。

该策略之一就是劳动分工,它(和挖掘储藏坑与火塘一起)要比其他因素更加能够确定洞穴空间的划分。妇女看来主要处理大部分的植食。男人狩猎、诱捕和屠宰动物、咀嚼龙舌兰,并在外出的路上主要食用鲜果。圭拉那魁兹的先民大体上是觅食者,他们对各种资源了如指掌,而我们的研究推测,他们可能在耗竭可食植物之前很久就已经耗尽了这个地区的鹿类。制约着他们植食供应的不是土地面积,而是季节性变化;储藏设施和季节性居址的变化被设计来解决这个问题。

该策略的另一部分是缩小搜寻区。我们的模拟显示,觅食者的效率是与直接前往植物产量最集中的丛林、缩小收获平方米的数量有关,而非与从洞穴到丛林的行走距离有关。但是,同样的这些模拟显示,我们设想的觅食者采集的“混合”植物是以牺牲蛋白质为代价而强调卡路里。尽管这一策略就搜寻每公顷千卡来说是“有效的”,但是它也揭示了第24章里已经提及的一个脆弱方面:那魁兹期的植食需要更多的蛋白质,如每天提供100克肉类。就这样的事实,即他们更可能耗竭了鹿类而非野生植物而言,看来那魁兹期的适应很可能根本上需要靠对高蛋白的植食如葫芦籽的驯化来改善。

我们所模拟的觅食者所展示适应的最有意思的一个方面,就是他们对不可预测的年度波动的应对办法。该群体根据两项基本策略来栖居,一项针对潮湿的年份,一项针对干旱的年份。在干旱或平均年份的压力下,他们会比较保守;而在潮湿年份压力不大的时候,他们会体验更多植物的新组合。就像和他们两项对应策略一样有意思的事实是,他们将三类年份减为两类不同的年份,就像今天萨波特克人所做的那样。前农业策略中几乎所有发明都是在潮湿年份发生的,只有当它过一段时间被证实可行之后,才会用到干旱年份。

“现在请告诉我,”大师说,“农业是怎样起源的。”

“一个有趣的可能,”我说,“就是新大陆最早的驯化植物很可能是瓢葫芦。这是用作器物而非食物的一种植物。它可能对觅食者很有用,尽管他们人数很少,而其驯化能够提供的最大好处,可能是保证觅食者在陆地上到处游走时有水喝。赖特、科恩和哈桑甚至认为,它很可能在气候和人口发生变化之前就已驯化。”

“有意思,”大师说。

“但是,”我接着说,“葫芦是个谜,因为它在新大陆没有野生祖先;有些植物学家认为它是从别处漂到美洲大陆的,并在此地适应了人类的扰动。如果这样,这是我们早期驯化种中的唯一比较符合林多斯前农业时期人与植物相互依赖的一例。”如果早期‘野生’葫芦只限于人类所干扰的生境,如果它们种子的散播机制是人类的干预,那么它们就符合林多斯的推测。其他野生植物不是这样,因为它们数量有好几百万,而人群只有好几百。

你知道,蚂蚁-金合欢共同进化发挥作用是因为有几百万只蚂蚁,足以对几百万棵金合欢产生影响。瓦哈卡河谷25或50个人对几百万棵野生菜豆不会有什么影响。百分之九十九的菜豆仍然要靠野生类型的螺旋形豆荚散播种子。只有那些已经开始栽培豆类的人群才能利用偶尔发生的松软豆荚突变体,栽种它并持续选择它,最终得到了驯化的软豆荚菜豆。即使在今天,在附近菜豆驯化了好几千年后,瓦哈卡的野生菜豆仍然是螺旋形豆荚。

夜色降临到羚羊溪,从洞口我们看见黑黝黝刺柏上悬挂着清凉如水的一轮明月。我仔细斟酌用词,试图向大师解释西葫芦是瓦哈卡最早驯化的植物并不意外。它和葫芦属同一科,很可能易于分辨而栽培。它是种一年生草类,其种子可以烘烤、储藏,并在旅途上携带和食用。对其早期驯化所不知的事实是,其种子可以提供人们食谱所需的蛋白质补充,但是,这种意外的营养价值很可能为早期南瓜栽培者提供了一种选择优势。麻风树果很可能也有同样的作用,但是麻风树是一种多年生灌木,因此几乎很难像控制一年生草类那样随便栽培。

那魁兹期的觅食者为什么要开始栽培西葫芦呢?肯定不是他们的人口很多,以至于耗竭了所有野生食物资源。没有,我解释道,我倾向于视早期农业为前农业形态的一种合乎逻辑的延伸。我们所模拟的觅食者显示出一种对缩小搜寻区的关注;栽培可以将许多西葫芦集中到一个地方而做到这点。这也使得最密集西葫芦植株的位置每年可能预测,并增加了一种可储藏种子的植物,这就延长了收获季节。

我们所模拟的觅食者显示,前农业的一个趋势就是在潮湿年份尝试新的策略。有驯化西葫芦在手,他们先是设法在潮湿年份种植它们,并在证明其价值后将其栽培延伸到干旱和平均年份。为了选择每个果实能够产生更多的种子,我们可以想见,前陶期的栽培者无意中选择一种果实以利用它的果肉,积极增加它的栽培优势,最终得到了一种没有人类干预就无法存活的显型。当农业增强了他们搜寻卡路里和蛋白质的效率,他们几乎在所有策略中增强了农业活动的数量,最终将农业移出了山麓地带而进入了冲积平原,而这是取得的最大进展。于是,行为中一个只不过是前农业策略延伸的很小初级变化,被时间和积极反馈放大成一项重大的变迁。

也许最有趣的,就是我们在模拟圭拉那魁兹时不见可以归因于人口压力或气候变化的形态。实际上,当雷诺兹采用实验方法改变这些变量时,他发现,农业采纳的速率并没有随以下的情况加快:(1)降雨增加,(2)干旱加剧,(3)人口持续增长,(4)人口围绕一个平均值增加。相反,我们原来潮湿、干旱和平均年份的顺序看来提供了最佳的适应背景:促使效率提高的压力的时间加上允许进行实验的充分时间。

圭拉那奎兹遗址南部河谷 摄影 | 韩小茎

圭拉那奎兹遗址南部河谷 摄影 | 韩小茎

“最后你们得出了偏好将一种可能的生态系统模型作为机械-决定论的理论?”大师问道。

“有几种原因,”我回答,“第一,这一模型为应对系统变迁留下了许多不同选择的空间。比如,一个缩小搜寻区的群体策略导致蛋白质短缺,那会有几种变通的选项可供选择。他们可以按那魁兹期先民行事的方向行动,驯化一种高蛋白植物,同时进一步缩小搜寻区。或者,他们可以朝较为强化的渔猎方向行事;这曾发生在世界许多地方,公元前10,000-5000年间那些没有出现农业的地区。如果我们让农业成为我们模型唯一可能的结果,那么我们就无法解释这些农业没有独立起源的地区。”

“那么什么是其他原因呢?”他问道。

“我想把信息与物质和能量一起结合到该模型之中,”我说,“因为没有信息,你就否认了人类适应最重要的一个方面。当雷诺兹通过实验‘切断’了世代记忆与决策机制之间的联系,你知道发生了什么?各种策略就开始从逐渐改善朝无序摆动滑落。你看,人类如果牢记自己祖辈的教诲,他们就无需等待自然选择或共同进化来为自己做决定。当雷诺兹将模型中的所有年份都变成‘平均’年份时又发生了什么呢?该群体开始在不同策略之间毫无目的地游荡,他们被剥夺了良好决策所需的大部分环境信息。这好比该群体这样说:‘来吧,用各种变化考验我们,这只会让我们成为更加聪明的决策者’”。

“我想对你来说,意图在人类适应中仍有一席之地,”大师说。

“我觉得,这看你是指短期还是长期的意图,”我说,“如果一个觅食者花两个小时打制矛头并给它装柄,我会说,他有打鹿的意图。如果他花两天清理洞坡上的荆棘林,并种下软豆荚的种子,那我会说他有栽培的意图。这些都是短期的意图。我们知道每个人群都有这样的意图。另一方面,我并不相信我们的猎人会说,‘我今天出门要猎杀老弱个体来为鹿群的生存做贡献’。我也不相信,我们的菜豆种植者会说,‘今天我要开始一场农业革命,它总有一天会改变中美洲的历史进程’。这些是长期意图,而在这个层次上,我同意林多斯的说法,即农业起源是‘无意识的’。”

大师示意随从再拿一碗米饭过来。“那么你对模型的选择还有其他理由吗?”他问道。

“是的,”我回答,“我加入了信息,它甚至可以让我添加世界观和宗教这样的特征。例如,萨波特克人认为,‘像手臂一样粗的豆树’标志这是一块种植玉米的好地,或者除非玉米产量能够达到每公顷250千克,否则不值得清理。这些看法可能含有生态学或经济上的深层基础,但是基本上它们是主观的文化信念。然而,我们需要把它们考虑进去,因为它们有助于决定何时清理土地或将其撂荒。如果你将主观限额在每公顷50千克,或提高到1000千克,这将明显会影响到将玉米移植到冲积平原上去的速度。”

牧豆树

牧豆树

“是否可以这样说,”大师说,“尽管你将共同进化视为迈尔意义上的一个强有力‘概念’——对无文化生物具有很大的启发——但是你认为它在人类案例中仅仅提供了故事的一部分吗?”

“是的,”我说,“如果存在像文化进化这样的事情,那么不管是否涉及生物学过程,我们也需要了解‘初期栽培’的文化形态是如何从‘觅食’文化形态中脱颖而出的。”

“我觉得,你把文化看得如此灵活,以至于它会令大部分机械-决定论的模型受挫,”大师说。

“确实如此,”我说,“如果生物界是由复杂的反馈回路和循环关系组成,就如瓦特和迈尔坚信的那样,如果甚至古生物学家都依赖历史叙述的阐释,那么我们确实可望将文化行为简化成一套类似物理学的法则。”

大师耐心地用手指做成了一个新的饭团,我发誓,我不知道他将它放到哪里,但是我决定不再担心这点。

“有什么事情令你觉得在有关你历史叙述的阐释上感到比较熟悉?”他问道。

“我感觉到,它和过去许多考古学家提供的那种概括和总结并无二致,”我承认,“是否这意味着一直这样做就行。”

“这让你感到意外吗?”他问道。

“许多考古学家都已35岁出头,这肯定就比较安心了。”

大师强忍着不笑。他的强忍部分是因为这会损害他尊贵的形象,部分是因为这会令他把许多米饭喷到碗里。

“我还有另外一个问题,”我说,“历史叙述的阐释,用迈尔的话来说,是否能被称为‘中程理论’?”

“根据他的第2章,”大师说,“这能够被看作是‘理论’,如果它采用各种‘概念’:共同进化、共生、意图、循环关系、觅食效率、后勤移动组织的集食、缩小搜寻面积、密度依赖和劳动分工等就是能想到的这样一些概念。但是你说的‘中程理论’是指什么?”

“我没有太大把握,”我承认,“但是从我看过的文献,我认为,它就是我们后来在历史叙述中采用的概念。”

“所以,有点讽刺意味的是,中程理论是所有考古学家迄今为止所涉及的最高层次理论,”大师说。

现在轮到我差点要笑出来。“是的,就目前来说,”我说,“但是‘最高层次理论’的范畴还悬而未决,也许有人能够得出一种真正的牛顿定律。”

大师的脸上出现了一种遥远的期待。“从事这件工作的考古学家将通过七级浮屠直接登上考古学的天堂。”

那位随从在这么长时间里一直默不出声,而现在听到他在我后面说话让我吃了一惊。“大师,什么是考古学的天堂?”他深情地说。

大师专心地看着手指上的新饭团,好像它是一个小的水晶球,从中他可以看见极乐世界云雾缭绕的轮廓。“天堂是一个巨大的考古遗址,绵延无数英里直到我们所见的宇宙边缘。你在它上面发掘所有的永恒,而你所到之处挖掘探坑,发现美妙的材料——克洛维斯尖状器、奥尔梅克玉器、明布勒斯陶器、卢里斯坦青铜器、不可思议的莫奇卡情色陶罐。你不用做记录,不用统计陶片,最好的是,你不用把这些材料写下来。”

从左至右分别为奥尔梅克玉器、卢里斯坦青铜器、克洛维斯尖状器、莫奇卡情色陶罐

从左至右分别为奥尔梅克玉器、卢里斯坦青铜器、克洛维斯尖状器、莫奇卡情色陶罐

“大师,我应该已经在天堂了,”那位随从彻底松了口气说道,“我在我们最后一次抢救性项目中,我没有做记录,没有统计一块陶片,我也不想把这些材料写出来。”

“卑微的人,”大师说,“这就是你们的创世主为你们设定的一个非常不同的终极境界。”

午 夜

羚羊溪的夜晚像死一样的寂静,一丝凉意在洞穴里蔓延。在用了点酸奶餐点后,大师、他的随从和我蜷缩着坐在一个小型的煤油加热器周围,纠结着我最后的理论问题。

我说:“好,我们已经提到,考古学已经发现古生物学的一个模型要比物理学模型要好。这使得我们能够利用历史叙述,并且承认独一无二的历史事件以及普遍性的长时段过程在因果律上非常重要。这使得我们能够集中在概念而非法则、集中在概率而非机械-决定论的阐释上。这证明采用遗址生态系统框架是可行的,它能够整合一种复杂的反馈关系,将有生命的物质与无生命的物质区分开来。它也承认,虽然是典型的较高级别的系统,但是新生事物的产生不可预测。”

大师笑了,“但是你仍然不满意。”

“不,”我回答,“直到我对一种历史叙述的阐释中何为‘因果律’有了一个比较清晰的印象。当有人问我‘是什么导致了瓦哈卡的农业起源?’我该说什么。”

“从询问他们偏好哪种原因开始,”他回答,“物质原因、效率原因、形式原因,还是最终原因。”

大师又把手伸到他很暗的书架里,拿下一本皮革装订的旧书,破旧封面上是手写的几个字《后分析篇》。

亚里士多德 《后分析篇》

亚里士多德 《后分析篇》

“在第二本第10章里,”他在翻开发黄的书页时解释道,“亚里士多德提出,每个事件都有四个原因。物质的原因是是用什么东西制作的:‘牛皮是鞋子的材料来源。’效率的原因是指某种东西是从哪里制成的:‘鞋匠是鞋子的效率原因’。形式的原因是指东西被做成的式样。于是,鞋匠根据一个模型做成了皮鞋,一种‘鞋样’的概念。最终原因是指制作某件东西的目的:‘把脚裹上是鞋子的最终原因。’现在,你可以将这些术语用到瓦哈卡的叙述中去。”

“你不需要太多,是吗?”我声明。

“你能讲多少就多少,”他笑道。

“好的,”我便开始说,“一批草类,总的来说是具有可塑性的一年生植物是物质原因,是早期农业脱颖而出的东西。多年生木本植物不行,它们是错误的‘材料’。”

“那什么是效率原因呢?”

“这可能取决于你讲的是谁。如果‘鞋匠是鞋子的效率原因’,那么人类是农业的效率原因,因为他们清理土地,从事种植并选择突变品种。我可以肯定,有人会说,人口压力或气候变化很可能是效率原因,但是我们的模拟表明未必如此。”

“那么积极反馈如何?”他提出。

“你有点道理,”我承认,“如果积极反馈能够将很小和偶然的种植转变为永久性的栽培,那么这看来是个效率原因。但是反馈不是一个‘角色’,就我的理解,效率原因应该是一个‘角色’。”

“那什么是形式原因?”

“这有点难,”我说,“就我的印象,亚里士多德用了一颗橡子长成一棵橡树的例子——跟橡树的样子一样。如果可以这样说,那么植物的遗传密码可以胜任,如有驯化的显型,就成了‘造成的那样东西’。”

“植物学家会欣赏这个说法,”他笑道,“那人类学家又如何?”

“他们或许会说前哥伦布时期的瓢葫芦是葫芦栽培的形式原因。或一片稠密的软荚菜豆地是早期栽培者脑子里的‘祖型’。”

“那什么是最终原因?”他问道。

“我觉得最终原因是最有趣的原因,”我回答,“因为‘制作某种东西的目的’这句话告诉我,亚里士多德相信意图。如果是这样的话,我有几个选项。‘进一步缩小搜寻区’可以算一个。‘进一步缩小潮湿年份与干旱年份之间的差别’可以再算一个。‘进一步延长植物供应季节’可以算第三个。‘不管去哪里都有装水的葫芦’是第四个。要注意,这些选项中没有一个会被人们意识到是在做一件全新的事情,也即我觉得是林多斯所指的那种刻意性。所有这些可以是觅食者共有的‘最终原因’,因此看来根据我们的结果是合理的。”

“但肯定的是,”大师说,“应该有某种没有被觅食者共享的最终原因,或农业没有进而取代觅食。”

我深深吸了口气。“如果我讲清楚,我们是在谈某种意义的进化,”我说道,“摒弃人类的意图和目的论,我就至少能提出一种。雷诺兹的模拟表明,瓦哈卡的早期栽培者要比他们的觅食祖先有较高的绩效参数;在竞争的条件下,如果有足够时间的话,前者很可能会胜过后者。所以,一种进化的最终原因可能是‘为了对相邻的觅食者具有一种选择性优势的目的’。也有可能的是,农业具有养活更多的人类后代的潜力,因此具有‘适应优势’,虽然定居看来在瓦哈卡案例中是个介于中间的变量。”

大师示意随从将取暖器调高几度。“你显然很在意目的论的概念,”他说道。

“考古学家对此经常持批评态度。”

“是的,”他承认,“但主要是那些以物理学为原型的哲学家。让我们看看迈尔从生物学背景是怎么说的。”

他又打开《生物学思想的发展》一书,慢慢翻到72页,折上页角后递给了我。

“所有生物学过程都具有一个直接的原因和一个进化的原因。生物学史中大部分的困扰来自学者要么专注于直接过程,要么专注于进化过程,”迈尔写道,他进而解释,直接原因的生物学集中在“什么”和“如何”的问题上,很像物理学所为。另一方面,进化原因的生物学询问“为什么”的问题,这个问题对于无生命世界是毫无意义的。远非一种目的论,“在生命世界里,‘为何’的问题具有一种强大的启发价值”。

为何一只鸣鸟要迁徙?迈尔指出,直接原因是图像周期性的改变,把该鸟送往南方。但是其他鸟类处在相同的日昼长度里却原地不动。进化的原因是,在几千年里,对一种食虫鸟类的自然选择会冒险北上,如果夏季出现昆虫时,然后在冬季昆虫消失后返回南方。鸣鸟是一种经历了好几千年发展的遗传程序的产物,依赖先前的进化事件如昆虫的增加和翅膀的进化。

“你看,”大师说,他的膝盖靠取暖器如此之近,以至于他的袍子看来要冒烟了,“虽然我们今天不大听到有人提起亚里士多德的四个原因,但是人们对这样的事实有不断的了解,即因果律不止一种。多变量的因果律不单单是用来避免必须指定某种原因的办法,这是认识到这样的事实,生命系统中的因果律要比无生命系统中的因果律要复杂得多。基本而言,迈尔所说的是,生物学需要的一种哲学,是要能将生物独一无二的性质考虑在内,而不是以物理学马首是瞻。”

拂 晓

第一缕阳光刚刚照亮了羚羊山脉,我听见随从在后面冲了三杯茶。

“如果这样就好了,”我认为,“如果考古学有一种把人类适应独一无二的性质考虑在内的哲学。”

大师从随从手里接过茶杯,站在取暖器散发的温暖气流中啜饮。“它应该做的,”他说道,“就是再添加一个概念。”

我期待地望着他。

“迈尔指出,生物学现象只有在同时了解了直接和进化原因后才能被了解,”他说道,“但是两者都无法解决人类适应独一无二的性质,这种适应更多取决于文化行为,而非遗传程序。因此,考古学阐释必须把所有三个原因,直接原因、进化过程和人类决策都考虑在内。”

“这能解释许多有关农业起源的说法,”我说,“比如,考古学家在谈论有关人口压力或密度-平衡的失衡时,他们实际上只是谈直接的原因。这不会让一位植物学家感到满意,因为他对进化过程更加关注,如共生和共同进化;同时,植物学家感到十分满意的共同进化会让考古学家感到困惑,因为他想了解促发农业的直接原因。”

“两者都无法令你满意,”大师说道,“根据你的看法,人类行为至少部分是决策的结果。”

“是的,”我说,“人类狩猎采集根本上说是经济行为。觅食者决定去哪片植物群丛收获、走多远、搜寻区多大、集中在哪些植物以及当它们的回报下降到某一点时何时离开。他们转向农业并非是遗传程序的变化,这就像是蚂蚁看中金合欢树一样。这代表一种决策方式的改变,一种可逆的变化,他们可能只察觉到对新情况几种不同反应中的一种。我们必须从他们先前的决策方式、他们所拥有的选项以及新情况来加以理解。”

“而反过来,”大师说道,“直接原因和进化原因的倡导者会发现他们立足于文化的解释无法单独成立。”这为什么对你来说给予前者以均等机会十分重要。你的直接原因必须从你所说的更新世末的全球现象产生,而这些现象一定造成了这样的情况,即你所谓的人类决策变化可以被用来应对。你的进化解释一定说的是赋予早期栽培者的选择优势,以及这样的事实,即他们成了一群植物播种的工具,而这些植物的遗传程序蔑视自然选择而做出了改变。”

我们一起站在洞口,享受着逐渐变暖的气温和下部河谷慢慢展现的晨景。

“我不知道如何感谢您,”我最后说,“我曾不知道如何对待因果律。现在,我想我能够撰写我最后一章了。”

大师笑了。“不要急于感谢我,”他说,“我只不过是将你从物理学的规律引开,转向生物学的概念。为了充分了解农业起源,你必须完全免谈科学,并上升到更高的精神层面,在那里植物与人类之间没有根本的区别。你还没有为那个层面做好准备。甚至这个卑微的学生,”他指着那位随从,“也没有那种准备。”

“是,大师,”沉思中的随从承认。

“你看,”大师说道,“现在我们谈完了。我可以对你坦言,我对农业起源曾身历其境。当然,这是一种早期的生活,在另一片土地和另一个洞穴。但是,它并不像你所想的那样发生。那个时候,我并没有想到它在今天会成为一个重要的问题。那时我还太年轻而无法理解。”

“你能给我一个提示吗?”我问道。

“不,”大师说,“这会打消你探求的整个理由。在某些领域如考古学和古生物学,这种探求有一半是乐趣。”

在洞外满是尘土的坡地上,我试图寻找一个适当的词汇道别。

“在东方,”他亲切地说,“我们相信人类最重要的特征是谦逊。我设法让每个来访者留下一种想法,能使他更加谦虚,因此就更值得尊敬。”

我有点担心地等待着。

“我希望你能提醒自己,”他说道,“你现在已经花了一年的发掘季节、十五年的分析和纳税人的几千美元只是要发现这样的东西:一个五口家庭在秋季、六种不同情况下和历时2000年的时段里干了些什么。我真诚地希望,这样的想法能够令你保持谦逊。”

“你相信‘深感沮丧’吗?”

“你们美国人有这样一种表达自己的有趣方式,”他笑道。

那位随从默默地沿小径将我带到山下三个歇脚点的第二处。我们停了片刻,享受着刺柏的芳香,我告诉他,我认识下山的路了。

只是在最后一个歇脚点,山谷底部的灌木蒿丛和正在吃草的赫里福牛群才映入眼帘,我有一种恍若隔世的感觉。上面峭壁阴影里半隐半显的洞穴看上去有点虚幻,但是我马上就有一种渴望再回到那里的感觉,我还有很多想问的问题,还有许多我不知道从哪里开始询问的问题。

赫里福牛

赫里福牛

当然,这就是东方智慧的烦恼。一小时后,你又会对知识感到饥渴。

- 00039

- 0000

- 0001

- 0000

- 0000