城墙与文字:早期国家的形成

本文节选自《作茧自缚:人类早期国家的深层历史》第四章“谷物立国:早期国家的农业生态”。

作者:詹姆斯· C. 斯科特,耶鲁大学政治学和人类学斯特林(Sterling)教授,农业研究项目主任,曾任普林斯顿高级研究所研究员和柏林高级应用科学研究所的古根海姆研究员。

译者:田雷,华东师范大学法学院教授、立法与法治战略研究中心主任。

城墙造就国家:保护以及封闭

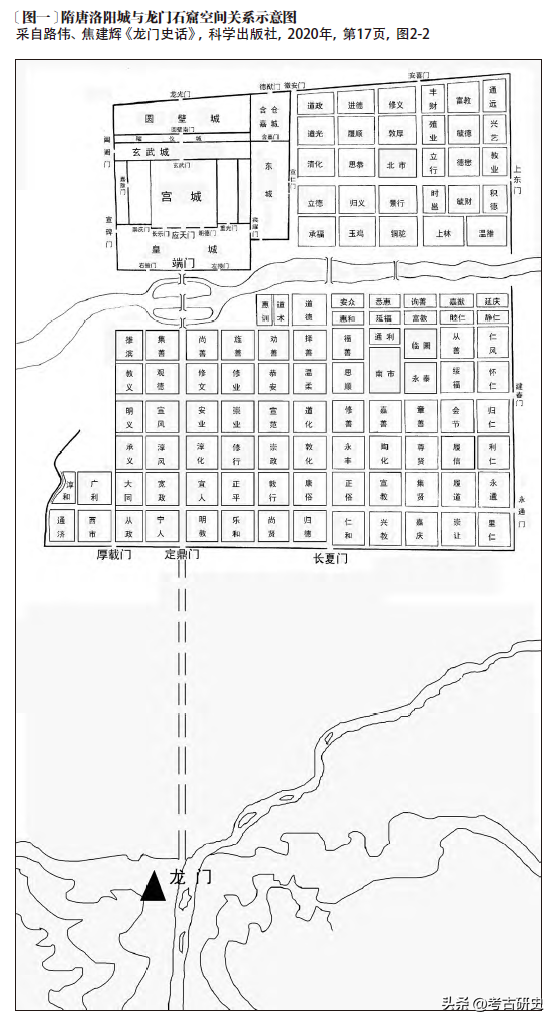

在美索不达米亚冲积平原上,最晚到公元前第三个千年的中期,大多数的市镇就修筑起把自己围起来的墙。历史上首次可见,国家长出了防御性的躯壳。虽说市镇的面积通常不大——平均而言就在10公顷至33公顷,但是建造并维护如此规模的防御环线,即便开始时只是零碎工事,也要求投入大量的劳动力。一堵墙的存在,即便在最显白的意义上,也能告诉我们,那里有某种贵重的东西被保护或者控制起来了,让墙外的人无法染指。墙体的存在,就是一种绝对可靠的指标,证明这里曾出现过定居耕作和食物储藏。而且,只要这样的城邦国家轰然倒塌,其城墙彻底毁弃,常年坚持的农耕也大概会从该地区消失,这好像又反过来进一步确证了上述关联。在打垮一个市镇后,征服者的通常做法就是要拆除它的城墙。很显然,正是因为存在着贵重的、可掠夺的、集中放置在某处的资源,才会形成保卫这些资源的强烈动机。这些资源在空间上集中在一起,也因此让保护它们变得更容易些,而它们的价值也对得起保护者的劳心劳力。我们看到,农民会想尽一切办法,保护他们的田地、果园、家户、粮仓和牲口,将它们作为生死攸关的问题,其中的逻辑是完全合乎情理的。这么说来,在《吉尔伽美什史诗》中,立国之君要筑起城墙,保护他的民众,也就不足为奇了。单凭这一前提,我们是否可作如是观,国家的创建其实是一种联合的所造——是否也可说是一种社会契约?——其一方是种植农作物的臣民们,另一方则是他们的统治者(及其战士和工匠),目的在于保护他们的收成、家庭和牲畜,免遭其他邦国或蛮族掠夺者的攻击?

乌鲁克,吉尔伽美什国王建造的第一个城市

乌鲁克,吉尔伽美什国王建造的第一个城市

但问题其实更复杂。就好像农民必须保护他们的庄稼,防范人类或动物界的掠食者,国家的精英统治阶层也是如此,他们最为紧要的利益也在于守护手中权力的根基:在田里种粮的农业人口,还有他们粮仓内的储存、权益和财富,以及在政治和仪式上的权力。关于中国的长城,欧文·拉铁摩尔还有其他观察者都曾指出,长城之修筑,其目的不仅在于把蛮族(游牧部落)拒于墙外,还同样是要将内部交税的农耕者阻隔在墙内。所以说,修建城墙,其目的就在于把国家存续所必需的资源围在墙之内。在底格里斯河和幼发拉底河之间,曾修筑起据称是为了防御阿摩利人的城墙,而看城墙的设计,与其说是为了将阿摩利人拒于外(无论如何,他们当时已经在冲积平原上大量定居下来了),不如说是要把农耕者留在国家“区域内”。曾有学者指出,这些城墙之修造,其动力还在于乌尔第三王朝大规模的中央集权,现在有了城墙,一方面可以控制住流动人口,防止他们逃脱国家的控制,另一方面则是要对抗那些此前被强行驱逐的人员,以防他们卷土重来。归根到底,城墙“意在划定出政治控制的边界”。建造城墙的理由和功能,是为了控制人口,将人口限制在“墙之内”,这一判断很大程度上要基于一个前提,就是民众的逃匿乃是让早期国家苦不堪言的软肋——而展示这一现象,就是第五章的主题了。

文字造就国家:纪录保留以及可识别

所谓被统治,指的是每一种经营,每一次交易,都必须被记录、被登记、被统计、被征税、被盖章、被度量、被编号、被评估、被授权、被警告、被预防、被修改、被纠正、被惩罚。——皮埃尔-约瑟夫·蒲鲁东

农民这个群体长期同田间地头的国家统治打交道,故而向来都明白,国家就是一个记录、登记和测量的机器。所以说,当政府的土地测量员来到家里,手里拿着测绘板,或者走过来的是人口调查的工作人员,他们带着自己的书写板以及问卷,前来登记家户信息时,国家统治下的民众也就心知肚明,征兵、劳役、土地征用、人头税,或者对农田开征新税,这些麻烦事也就为期不远了。他们隐约地感知到,在这一套以强力为基础的机制背后,是成堆的文书工作:清单、文件、税册、人口名册、规章、征用书、订单——总之,大都是使他们困惑,在日常生活中见不到的东西。他们思来想去,坚定地认为文书文件乃是他们被压迫的根源,也正是因此,许多农民起义要做的头件大事就是把当地的档案保管处付之一炬,烧毁其中保存的各类文件。农民这个群体领悟到这一事实,正是通过记录的保存,国家才能看见它的土地和人口,故而他们也就断定,蒙上国家的眼睛,让国家看不见,就能结束他们的悲惨命运。古代苏美尔人有句话说得好:“你上有国王,有领主,但你真正要怕的是上门收税的。”大约从公元前3300年到公元前2350年前后,美索不达米亚南部成为一处核心地带,这里正在进行着的,是多个相互关联的国家建构的试验。在这一阶段,南部冲积平原就好像中国的战国时代,或者古希腊后期的城邦阶段,存在着相互敌对的城邦政治,见证了它们的兴衰成败。在这些国家中,最著名的是基什、乌尔,其中又以乌鲁克最广为人知。在这个地方,当时正在发生的是在人类历史上真正开创新局面,也非同凡响的大变动。一方面,由祭司、强人和地方首领所组成的集团正在扩大其权势范围,原本以亲族关系为基础的权力结构,现在正在制度化。在历史上第一次,他们的制度创造都出现在最终通向国家的路径之上,当然,他们不可能用国家的概念来理解所发生的一切。另一方面,成千上万的农耕者、工匠、商贩和劳工都正在接受“改造”,成为被统治的属民,且因此正在被统计,被征税,被招募,被用工,臣服于一种新的控制形式。

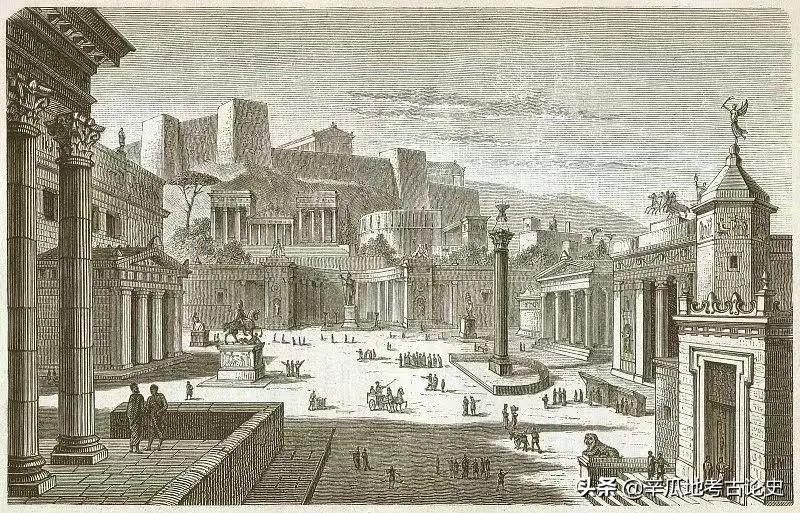

古希腊斯巴达市集广场,木刻版画,1882年

古希腊斯巴达市集广场,木刻版画,1882年

大约正是在这个时候,文字在人类历史上首次登场了。原始国家和原始文字的同时出现,让人不由得出简略的功能主义结论:国家的创造者也发明了记事的符号形式,对于治国而言,这些形式上的符号是不可或缺的。但是,做出如下的判断应当不算太狂放——如果没有某种数字记录保存的系统技术,哪怕就像印加人那样采取结绳记事的形式(quipu),即便是最早期的国家都是几乎不可想象的。无论出于何种目的,国家只要想占取资源,第一个条件必定是掌握可得到资源的“详目”——包括人口、土地、作物产量、牲口、仓库物资等。但是,这一套信息就好像是地籍勘察一样,只是对现状的一次“抓拍”,很快就会过时。国家如要持续占取资源,就必须要不间断的记录保存——关于所交付的粮食数量,所履行的强制劳役,征调单、收据等。只要某个政治体管辖众多人口,即便只是数千属民,那么只靠记忆和口述传统就是不够的,还必须要有某种符号化的计数和记录形式。如要确立文字与国家行政之间的关联,我们找到了一个强有力的证据:在美索不达米亚,自文字出现后,这套符号最初就是被用于记账,而至于那些我们通常与文字相联系的文明成就,要等到至少五百年之后,才开始反映出来:比如文学、神话、赞美诗、王表与王室谱系、编年史,以及宗教文本。以《吉尔伽美什史诗》为例,这部恢宏壮阔的作品可追溯至乌尔第三王朝时期(大约公元前2100年),然而,此时距离楔形文字最初出现,被用在国事和贸易领域内,已经过了整整一千年。

来自苏拉威西岛的洞穴壁画

来自苏拉威西岛的洞穴壁画

楔形文字泥板的宝藏被发掘出来,被翻译出来,我们从中可以推断出什么,能否由此洞悉苏美尔人真实的治理状况呢?至少,这些记录透露出某种巨大的努力,通过一套符号系统,让一个社会及其人力和生产可以为统治者以及神庙人员所识别,并从社会中汲取粮食和劳力。当然,关于相当晚近的官僚体制,我们所知甚多,由此也意识到,一方面是书面的记录,另一方面是实践中的事实,两者之间没有必然的关系。出于私利,或者为了取悦上级,文件可以是伪造的,或者被篡改过。很多规则和规章,写在文件里的时候是字斟句酌,然而到了现实中可能就变成了僵死的文字。关于土地的记录,可能有营私舞弊,可能有所缺失,也可能就是太过模糊。国家记录上的井井有条,就好像阅兵场上的秩序井然,往往掩盖了在真实行政和战场上随处可见的混乱。记录所能告诉我们的,大致只是某种乌托邦式的治国秩序,其隐藏在做记录的逻辑、记录所用的分类、度量的单位,尤其是记录所关注的事项里。在这方面,不妨以我所认为的“军需国家”为例,它们“眼中的一亮”是最有启发的。作为这种期望的一个标志,苏美尔文明中的王权象征就是“尺子和绳子”,几乎可以肯定,这是土地测量员所用的工具。只要简要讨论美索不达米亚和早期中国的行政实践,我们就可以看到这种国家想象的运作。有关行政事务的楔形文字泥板,最早期的来自乌鲁克(第四期),大约在公元前3300年至公元前3100年,而这些泥板,除了清单还是清单——基本上都是记录粮食、人口和税收的。统计现存泥板,其主题按出现频率依序为大麦(作为口粮配给和税收实物)、战俘、男女奴隶。无论是乌鲁克第四期,还是此后在其他的中心地带,重中之重都是人口名册。所有古代王国都有一个心头执念,就是要尽可能地增加人口数量,人口的扩充经常高于开疆拓土。人口——无论是作为生产者、士兵,还是奴隶——都代表着国家的财富。乌玛城,是乌尔的属国,在其原址发现了大量的楔形文字泥板,时间可追溯至大约公元前2255年,乌玛是非常早熟的政体,占地面积达一百公顷,下辖居民大致在一万至两万名之间——对于管理者来说,人口不可谓不多。而在乌玛城的“识别”工程中,关键的就是一项基于地点、年龄和性别的人口调查,以此调查作为基础,分配人头税和劳役,征召士兵。它原本是“无所不包”的项目,然而很可能除了庙宇经济和依附型的劳动力,从未在现实中得到落实。无论是神庙所有,还是私人所有,土地都要标明它们的面积、土壤质量,以及预期的作物产量,以此为基础进行税收的评估。在苏美尔人所建立的政治体中,以乌尔第三王朝为代表,有一些很像是命令和控制模式的经济——高度集权(至少在纸面上,其实是在泥板上是如此),规划严格,高度军事化,看起来如同我们所知的古希腊城邦中的斯巴达。一块泥板上记录着840份的大麦口粮,其分发十之八九是通过(批量生产的?)斜边碗,可以盛放两公升的大麦。关于定量供应,泥板记录中提到的还有啤酒、谷粒和面粉。成群结队的苦力,无论是战俘、奴隶,还是服劳役者,在记录中更是随处可见。

楔形文字泥板,上面记录着仓库的储备和支取

楔形文字泥板,上面记录着仓库的储备和支取

在早期国家形成的过程中,为了处理劳力、谷物、土地和配给的计量单位,某种方式的标准化和概念化就是必须的,且构成了一整套的操作。要实现上述的标准化,早期国家必须发明出一套标准的命名法,将所有基本的类别包括进来,比如收据、施工指令、劳役通知等——而这一过程,是通过书写或文字来完成的。起草一部成文法典,并适用于整个城邦境内,就取代了地方上口头的裁判,而且成文立法本身就是一种消弭距离的技术,其力量可以支配早期国家并不广远的国土范围。针对耕田、耙地或播种这些农业劳作的任务,国家发展出了劳动的标准,某种类似“工分”的设计也被创造出来,显示出工作分配中的任务履行或拖欠。对于鱼、油和纺织物来说,分类和质量的标准也有了详细的规定,以纺织物为例,就是通过重量和密度来进行区分的。至于牲畜、奴隶和苦工,也通过性别和年龄加以分类。即便国家此时仍处在“襁褓”之中,它的占取之心就已显露出来,总在设法从所占有的土地和人口处汲取更多的资源,而对于国家而言至关重要的“统计学”也已经浮现出来。这种严格控制的努力虽思之令人惊叹,但至于它在田间地头又要如何落实,就是另外一回事了。至于文字出现在中国的黄河沿岸,还要再等上至少一千年。中国的文字可能始于二里头文化区,只是没有证据遗存下来。举世闻名的中国文字出现在商代(约公元前1600年至公元前1046年),考古学家发现了用于占卜的甲骨文。从那时起,经过战国时期(约公元前475年至公元前221年),中国人一直在使用文字,尤其是用于国家管理的目的。不过只有等到声名显赫、锐意改革但却昙花一现的秦代(公元前221年至公元前206年),才能最清楚地看到文字和国家建构之间的联结。中国的秦,就像美索不达米亚的乌尔第三王朝,作为一个政权,它追求系统化,迷恋秩序,展示出一种宏大至极的愿景,要实现国家资源的总动员。至少在书面上,秦的雄心壮志一览无余。无论是在中国,还是美索不达米亚,追究文字的起源,它从一开始就不是表达语音的某种方式。对于秦来说,要追求标准化和简略化,就要先完成一项工作,通过改革将书写文字统一起来——最终,秦政权删消了四分之一的表意文字,使字的笔画更为平直,并将其推行到国土的全境。由于中文的书面文字并不是某种方言语音的抄录,所以中文与生俱来就有某种普遍性。如同别处的早期早成国家,秦所推动的标准化的过程,也适用于铸币以及度量衡的单位,以之丈量土地,称重谷物。之所以这么做,目的在于废除大量原属地方的、各国间不相容的度量衡惯例,如此一来,中央的统治者才能史无前例地看清楚他的国家,知道他手中掌握的财富、物产以及人力资源。秦的理想不只是成为一个强大的邦国——只要偶尔向周围一些半独立的卫星市镇索取贡品,也就心满意足了,而是创造出一个大权集于中央的国家。到了汉代,宫廷历史学家司马迁回望历史,就赞赏了商鞅在秦的成就,将秦王国变成了一部质朴的战争机器:“为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。”后来,就连劳作的规范以及工具也被标准化了。

秦统一文字前各国的文字殊异

秦统一文字前各国的文字殊异

早期国家处在列国的包围中,所面对的环境是区域性的军事竞争,故而当务之急就是在自己的领土上压榨出尽可能多的资源。这就意味着,要尽现有技术条件之可能,建立起一份尽可能完整的资源详目,并随时更新。对于国家来说,能象征其权势的,不仅是为数众多且不断增长的人口,还包括细致的家户登记,后者便于征收人头税以及征兵。战争中抓来的俘虏,都被安置到距离宫廷不远处,各种管理也限制人口的流动。说起早期农业王国,它们招牌式的治国之道就是让人口留在原地,防止任何未经授权的迁徙。对于税务人员来说,人口的流动和分散是件头疼的事。让收税官员欣慰的是,土地幸好不会移动。然而,由于秦承认私人对土地的所有,国家就要进行详尽的地籍调查工作,在每一块庄稼地与某一位所有者/纳税人之间建立起联结。根据土壤质量、播种作物以及降雨量的差异,国家对土地进行分类,这样一来,税收官员就能估算出一块地预期的产量,然后得出它的税率。按照秦的税制,还规定了对生长中的作物进行年度的评估,如此就可以根据实际的收成来调整税负,至少在理论上是如此。行文至此,我们都在关注国家官员的标准化努力,他们意图通过书写、统计、普查和度量衡,摆脱此前纯粹的掠夺行径,转而以更理性的方式去汲取属民的劳力和食物资源。早期国家总在进行种种努力,塑造所辖国土的地貌,使其更富饶、更可识别,也更适于资源占取,在种种举措中,度量工程或许是最重要的,但却不可能是唯一的政策。虽说灌溉以及治水并非早期国家的发明,但国家出现后,确实扩展了灌溉和沟渠系统,以促进运输并扩大种粮土地的面积。只要情况允许,早期国家也会对下辖属民以及战俘进行强制的重新安置,以增加生产人口的数量并加强国家对他们的识别。在很大程度上,秦之所以有“均田”的概念,就是为了保证所有的子民都有足够的土地,这样才有收成可征税,才能形成征兵所需的人口基数。有秦一代,国家非常重视人口,这表现在国家不仅禁止民众弃地而逃,还推行鼓励生育的政策,对于生育的妇人及其家庭有税收宽减的优惠。新石器时代晚期多物种混居营,是最早期国家得以发端的“内核”,但说起早期国家的治国之道,很多都是某种巧妙的、政治性的地貌改造,目的就在于促进对资源的占取:比方说,更大面积的粮田,数量更多、密度更大的人口,还有某种“信息软件”,其编码就是书写的成文记录,有了它,国家就能获取更多更广的信息。然而,成败或在一线间,这种政治性的雄心壮志,追求地貌景观的彻底改造,也导致了最有野心的早期国家在弹指间灰飞烟灭。乌尔第三王朝痴迷于各项事务井井有条,其延续不过一个世纪,而秦代更是十五载而亡。既然早期的文字是附随于国家建构的,两者之间密不可分,那么当国家消失时,文字会发生什么变化?对此,我们所握有的证据着实不多,然而呈现出的迹象都是,如果没有了官员体系、行政记录以及层级间的交流,文字的读写能力就算不会完全消失,也会大大减弱。其实,我们对此不必讶异,毕竟,在最早期的国家中,能读写文字符号的,仅限于人口中的凤毛麟角——其中大多数都是官员。从大约公元前1200年至公元前800年,古希腊的城邦联盟崩溃,进入了我们所知的“黑暗时代”。当读写能力再度出现时,文字所采取的不再是“线性文字B”的旧形式,而是一套从腓尼基人那里借来的全新书写字母。当然,在那个过渡期,并不是说希腊文化已经消失得无影无踪。准确地说,文化转成了口头的形式,我们今天所读到的《奥德赛》和《伊利亚德》,最初就形成于这一阶段,只是后来转录为文字。就文学的传统来说,罗马帝国有着更为广远的辐射,但即便是罗马帝国,当它在5世纪分崩离析后,拉丁语的读写也近乎绝迹,只有在一些宗教机构内还留有星星之火。在此不妨推测,在最早期的国家中,文字最初的发展,乃是作为一种治国的技术,既然如此,文字作为一种成就,也就同国家本身一样,脆弱且短暂易逝了。说到这里,我们能否换个想法,是否可以把最早的文字读写视为一种交流沟通的技术,就好像作物种植一样,也是众多生存技术中的一种?就作物种植的技术而言,在它们获得广泛运用之前,早已为先民所知,而且即便推广后,也仅限于特定的生态和人口环境。同理,整个世界在文字发明之前也并非“万古如夜”,而在文字出现后,也并非所有的社会都采用或者渴望采用文字的形式。最初的文字书写之所以出现,就是因为国家建构、人口集中,以及国土规模扩大。换到其他的环境中,文字也是没用的。一位研究美索不达米亚早期文字的学者曾尝试推断其中的奥秘,在他看来,文字之所以一到别地就受到抵制,正是因为文字与国家以及税收之间有着抹不去的关联,这就好像在田间的耕作之所以长期受到抵制,就是因为一分耕耘就是一分劳苦,两者之间的关联压根无法遮掩。

根据考古发掘,许多处在边缘地带的文化都曾接触过美索不达米亚南部社会的复杂,但为什么每一个各有不同的社群都会拒绝使用文字呢?一个可能的回答是,这种对复杂的拒绝乃是一种自觉的行为。这么做的理由何在呢?……很有可能,边缘的群落并不是在智力上不够格,无法应对那种复杂,而是他们实在太聪明了,他们是在设法避开这种沉重的命令结构,事实证明,他们躲过了至少五百年,直至最终在军事征服后被接管……在任何一个例子中,我们都能看到,边缘社群即便在感知到外部的复杂后,一开始仍会拒绝采纳这种复杂……正是因为这么做,他们才能躲开国家的牢笼,又自在地过了五百年。

作茧自缚人类早期国家的深层历史

作茧自缚人类早期国家的深层历史

- 0000

- 0002

- 0000

- 0000

- 0000