古蜀迷雾:三星堆的考古发现与研究

本文来源于北京大学考古文博学院预聘副教授赵昊老师的讲座

一、古蜀地区的考古学文化谱系

在约公元前1500-1000年之间,中国境内发现有比较密集青铜器遗存的文化区大致可分为5个地区,包括中原地区、西北地区、北方长城沿线地带、长江中游地区、四川盆地。相较于其他几个文化区,位于四川盆地的古蜀文明处于相对隔绝的地理单元内,秦岭等山系将其与临近的西北、关中甚至长江中游地区分割开,但在这一时期,四川地区同样孕育了特点鲜明的青铜文明体系。从历史文献的角度来看,古蜀地区的早期历史一直处于模糊的史影状态。目前所见的文献成书时间都较晚,可靠的记述基本都开始于战国时期,蜀与秦、楚发生军事接触之后。而例如《蜀王本纪》、《华阳国志》等,尽管对蜀地的上古历史有所介绍,但都具有非常浓郁的神话色彩,其所记载的年代范围也存在明显的夸张。因此,仅依靠文献去对古蜀地区的历史面貌进行还原,毫无疑问是存在困难的。在这种情况下,从考古学现象中去辨别蜀地的文明化进程就显得更为关键。在很长一段时期,川西地区新石器时代晚期的考古学发现相对较少,因此成都平原青铜时代文化的渊源就不太清晰。从2000年左右开始,一些新的考古发现提供了成都平原的这一阶段文化发展谱系的新线索。目前有学者对川西地区的考古学文化序列提出了初步架构,由早到晚大致为:茂县波西遗存→茂县营盘山遗存→茂县沙乌都遗存→宝墩文化→三星堆文化→十二桥文化。其中,属新石器时代文化的宝墩文化一般被认为是三星堆文化在本地的直接源头,而三星堆文化结束之后转入了十二桥文化。目前看来,成都平原新石器时代文化的出现与发展,很可能与甘青地区人群沿岷江峡谷向南的迁徙有关。茂县营盘山遗址就是岷江峡谷的一个重要遗址点。该遗址距三星堆直线距离仅约100公里,不过其间有九顶山相阻隔。该遗址出土的玉器与宝墩文化、三星堆文化都有一定的相关性。其彩陶文化具有明显的马家窑文化特征,反映出了西北人群进入中国西南地区的迁移过程。公元前3000年之后,成都平原地区开始出现了比较密集的遗址,其中目前来看最重要、与三星堆文化紧密相连的就是宝墩文化。目前共发现了8座宝墩文化的古城,年代主要集中在公元前2500年到公元前1700年左右,主要分布在岷江出龙门山形成的冲积扇上。实际上,三星堆遗址的第一期遗存就是宝墩文化。这些宝墩文化古城都比较相似,如宝墩古城由内外城体系构成。这种大小城嵌套体系是否影响到之后三星堆古城的建设也是一个值得考虑的问题。在宝墩古城还能看到如F1这样的大型建筑基址,它明显已经超出了简单居住功能,应该是礼仪性或者政治性场所,表现出了社会向等级化、复杂化转化的过程。在大量发现的陶器等遗存之外,宝墩遗址还有两类遗存值得重视。一个是水稻和稻田的发现,另一个是象牙权杖。这两类动植物遗存的利用与三星堆文化显示出了明显的联系性。目前来看,在古蜀文化体系中,象牙是一种非常重要的物质存在。不管是三星堆遗址,还是在后来的金沙遗址,象牙都是大量存在的。并且象牙不仅仅本体上作为财富或者权力的象征,象牙也被作为重要的手工业原料来。成都平原对象牙的集中使用可能从宝墩时期就开始了。宝墩文化之后,就进入了三星堆文化的阶段。根据近些年来的测年,我们可以把三星堆文化的年代总体划定为公元前1700年到公元前1000年,大致相当于中原地区的二里头时期到商末周初。三星堆文化的社会聚落体系与宝墩文化相比发生了很大的变化。宝墩文化的8座古城相对来说是多点开花的并列竞争关系,而三星堆文化时期就基本是一枝独秀了。在整个成都平原地区,三星堆城址基本是这个时期最大、物质文化遗存最丰富的遗址。其它遗址在体量和物质文化丰富程度上与之相差非常大。在三星堆文化结束之后,成都平原地区的聚落模式又进入了相对分散化的阶段,孙华老师对此曾进行过社会体系方面的解释。

二、三星堆的考古发现与认识

1929年,四川省广汉的农民燕道成、燕青保父子在其住宅附近沟渠底部发现玉石器一坑,这被认为是三星堆遗址发现的起点。1934年,华西协和大学博物馆的美国学者葛维汉组织考古队在燕家院子附近进行了考古发掘。这也是中国西南地区的第一次科学考古发掘。葛维汉当时根据出土遗物提出了广汉文化的概念,后来逐渐演变成了三星堆文化的概念。1949年以后,四川大学、四川省文物考古研究院等单位对这个区域进行了长时段的工作。目前,我们基本可以勾勒出三星堆遗址的大体样貌。

目前来看,三星堆古城包括了内外两重城墙体系,即一座大城,和内部的三座小城。大城是一个中轴线可能为东北-西南走向,大体呈长方形结构。内部三个小城分别是月亮湾小城、仓包包小城和三星堆小城。整个大城的范围东西大约3公里,南北大约4公里,比同时期的殷墟要小一些。当然我们现在考虑到了只是三星堆的城内的遗存分布范围,因为有一些遗存可能蔓延到城外。三个小城并不是同时建立起来的。目前判断,三星堆聚落的发展主要由西北向东南延伸,最早发展的区域可能是月亮湾小城,然后逐渐扩展出了三星堆小城和仓包包小城。三个小城可能是不同的功能区。三星堆最大的建筑群在北侧的青关山台地上,位于月亮湾小城内,可能与政治活动或者日常政治活动管理活动相关。三星堆祭祀坑则发现在三星堆小城内,可能主要是宗教仪式性活动的区域。孙华老师曾将三星堆遗址的聚落的演变过程分为3期,其中第二期、特别是第二期晚段是三星堆文化最繁荣的时期。三星堆的祭祀坑则是第二期到第三期转折的标志性遗存。进入第三期即十二桥文化时期,三星堆聚落面积大幅度缩减,高等级建筑、神圣的祭祀区也基本都废弃。

图示为青关山建筑基址。其建筑本体为长条形,门开在两侧,与中原地区这一阶段的高等建筑不同。杜金鹏先生曾对其进行复原。建筑内部及其附近发现有祭祀坑,包括象牙、玉刀、玉珠等器物。

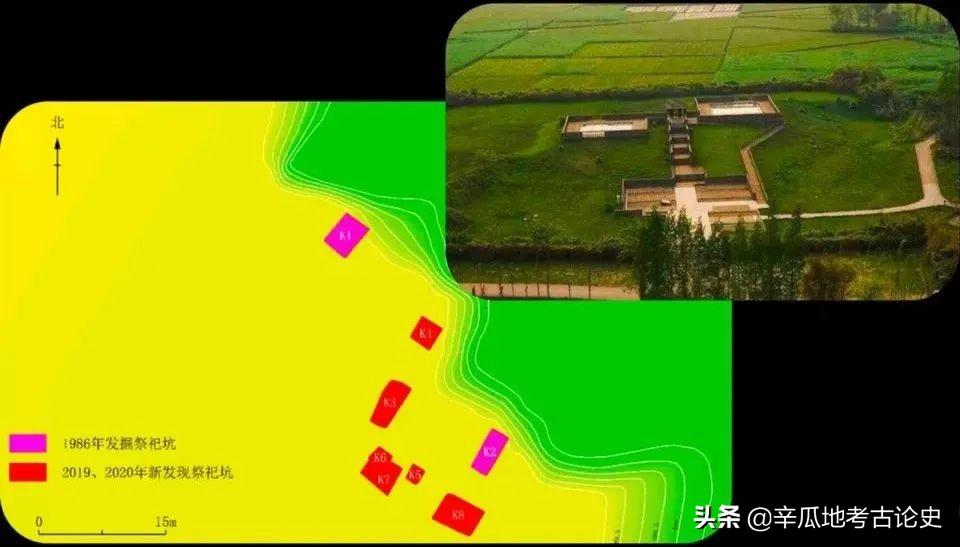

三星堆一号、二号祭祀坑发现于1986年7、8月。这两个祭祀坑在当地砖厂取土时被发现,文物部门随后对其进行了抢救性发掘。其中二号坑相对来说大型青铜器较多,包括大面具、青铜大立人等;一号坑主要为中型铜器以及金器、玉石器。另外二号坑有较多象牙,共清理象牙80余枚。这两座祭祀坑内文物类型丰富,包括金器、铜器、玉石器、陶器、海贝、骨器、象牙器等,其中以青铜器数量为最大。很多器物,尤其是青铜器在埋藏前都经过了有意识的焚烧或破坏。1986年祭祀坑的发掘使人们认识到三星堆遗址是探索中国西南地区青铜时代的关键节点性遗址。2019年下半年,四川省文物考古研究院在勘探过程中发现了另外6座祭祀坑,其后的田野发掘工作从2020年10月开始展开,目前发掘工作仍在进行中。

目前发现的这8座祭祀坑总体轴向均为东北-西南向,与三星堆古城的轴向一致。有三组祭祀坑出现两两配对的情况:二号坑与三号坑、五号坑与六号坑、七号坑与八号坑。成对的祭祀坑在包含物方面具有一定的关联性。七号坑与八号坑在埋藏过程上比较接近,但在器物类型上有比较大的分异,其分异同样体现出了相关性。五号坑与六号坑是两个小坑,所埋藏器物比较特殊。北京大学主要参与八号坑的发掘工作。该坑是面积最大、也是遗物最丰富的一座祭祀坑。以八号坑为例,我们可以看到坑内堆积的形成过程。八号坑坑内堆积自上而下包括填土层、灰烬层、黄土层、象牙层和青铜器埋藏层。填土层以纯净的黄褐色粘土为主,包含物极少。其下是灰烬层,厚度不太均匀,具有明显的倾倒方向,包含大量碳屑、骨渣、象牙渣及红烧土块。灰烬层中包含不少完整的玉器和青铜器碎片。青铜器碎片的破碎程度很高,体现出有意识的破坏。灰烬层之下为黄色填土,比较纯净,但没有覆盖完全坑。黄色填土所覆盖的为象牙层,已提取象牙超过350根。象牙层之下是较为完整的青铜器埋藏层,其中有不少器型为首次发现。随后,赵昊对八号坑所见的新器物进行了介绍。

三、三星堆的物质文化现象

三星堆的铜、玉、金等多种遗存中都体现出两种风格传统,其一是本地文化风格,其二是外来文化风格。在青铜器方面,外来风格器物例如镶嵌绿松石的铜牌饰,反映出二里头时期即已存在中原与蜀文化的交流,并可能仍保持原有的功能。而折肩尊和罍,虽然其形态与长江中游、中原地区的同类器物相似,不过功能有较大的差别。三星堆的尊和罍主要用于存储海贝、玉器等物。祭祀坑中的更多器物还是本地风格,最具代表性的各类面具、头像等表现人面的青铜器。三星堆的面具上往往有一些开孔,这些开孔并非铸造的,而是在铸造完毕后用利器切割开的。没有在铸造时预留开孔,有可能说明面具的制作者和使用者不是同一批人。此外,本地风格的器物还包括大量的动植物造型的青铜器。动物方面以鸟、虎主,有不同大小尺寸,可能作为装饰配件。植物以三星堆神树为代表,目前有3棵,其中一号、二号比较大,三号比较小。此次发掘在各坑中发现了一些新的神树残片,是否能与此前的神树拼对尚需后续的检验。值得注意的是,在祭祀坑种还有一类是本地与外来风格融合型器物。比较典型的是三号坑和八号坑各有一座顶尊人像,由上下两部分构成。下部是一个典型的蜀文化人像,而上部焊铸一个经过改装的大口尊。这种焊铸技术也是三星堆文化中得以成功制造大型、复杂青铜器的独特技术路径。

三星堆人在掩埋祭祀坑的过程中也投入了大量的玉器。以八号坑为例,目前已出土玉器340多件,典型的器类如有领璧、牙璋、玉珠等。祭祀坑中的玉器也存在本地与外来风格之分。例如仅三星堆的牙璋在刃部就呈现出本地风格(U型刃口)与外来风格(Y型刃口、鱼型刃口)之别。有领璧在夏商时期的分布范围很也广,如在齐家文化、殷墟等都有发现。而三星堆所发现的玉琮,似乎与齐家文化玉琮在形制上更为接近。三星堆出土的金器较多,其以金箔器为核心的技术特征与同时期中原地区的情况较为类似,但器类上存在较大差别。例如典型的有金杖皮,原有木质杖芯,用金箔包卷而成,表面装饰有人头和鱼、鸟等图案。还有三号坑出土的金面具,可能附在青铜面具之上,不能单独使用。更多的金箔器包括黄金树叶、衣服装饰品等。

此外还有一些特殊的器物,也是中原与西南文化交流的反映。例如在八号坑发现的特罄。在三星堆石罄发现之前,西南地区发现最早的石罄是在金沙遗址的双悬编磬。而三星堆特磬的发现,则反映出古蜀礼乐制度的萌芽与发展,并可能代表中原地区礼乐文化向西南地区的传播过程。三星堆聚落在商末周初衰落后,成都平原的人口中心转向金沙遗址。金沙与三星堆具有明显的物质文化的相关性,直接体现了古蜀文化的延续性。而在进入战国之后四川盆地发生的物质文化面貌的重大转变,仍是未来有待进一步加深研究的课题。

- 0000

- 0000

- 0001

- 0000

- 0000