石峁和中国国家形态的兴起:一种考古学、历史学和神话学的视角

【作者简介】伊扎克·杰夫(Yitzchak Jaffe),执教于以色列海法大学考古系。

罗德里克·坎贝尔(Roderick Campbell),美国纽约大学古代世界研究所副教授。

吉迪恩·谢拉赫-拉维(Gideon Shelach-Lavi)以色列希伯来大学教授。

【译者简介】王嘉,陕西神木市人,文学学士,法律硕士,历史和考古爱好者。

【来源】《当代人类学》2022年第1期第63卷。

石峁遗址位于陕西省东北部,是目前中国进行的最引人注目的考古项目之一。自2012年以来,它已经数次入选中国十大或六大最重要的考古发现。它也被第一届“世界考古·上海论坛”评为世界十大考古发现之一。

因其规模宏大、年代久远和位置独特,石峁很快成为一处引起学术界浓厚兴趣的有关中国早期国家形态的重要遗址。地处陕北高原边缘的石峁,不仅让人对黄河流域作为中华文明摇篮的身份和早期复杂政体所在的位置提出质疑,而且颠覆了当今中国考古学界关于公元前三千纪末中心和边缘的主流观点。尽管那里的发掘工作已经取得了重要进展,然而,不可思议的是,我们注意到近期许多有关石峁的叙事主要服务于强化其与中原王朝国家兴起一脉相承的线性史观。我们将要进一步讨论的是,迅速地将这个可能扰动传统叙事的遗址与中国史前史假设联系在一起,就等于放弃了自本世纪以来被广泛运用的严密的、系统的和科学的方法论。与之相反,我们也看到一种向推测性文化历史解释路径回归的趋势,这种路径致力于强化和证实包含在传统史学叙事中的“事实”。很显然,我们和其他一些人是在讨论一种极有问题的倾向,那就是研究东亚早期史前史的历史学家和考古学家常以为人熟知的历史分期对遥远过去进行主观臆测。这种关于中国史前史的线性和不合时宜的论调反过来催生出一种中国社会文化发展具有同质性和不可打破的连续性的幻觉。由此,在中国不同地区从新石器时代到周代繁荣发展了几千年的社会文化,不是被放在它们各自的框架内分析,而是被置于一种固化的假设性的永恒国家观念之中加以看待。

尽管我们认为更大的问题不限于石峁,也不只是针对中国考古学家,但石峁的困境却使这样的问题完全赤裸地呈现出来。石峁遗址因其独特性、早期性和地理位置,以及发掘者杰出的工作,提升了人们对系统性挖掘区域传统和历史文化遗存的持续兴趣。它能提供一个并非基于庞大而单一的框架重新思考中国史前史的基础。但事实上,石峁的发掘也被归入那种支持线性史观的传统叙事,并且把聚焦点放在了它与中原王朝国家出现的关系之上。我们在这里着重要探讨的是将石峁看作地域性平行发展的核心,而不是将它与中原文明紧密联系在一起的观点。

石峁遗址

石峁坐落于鄂尔多斯盆地东北部、黄河几字湾腹地。石峁古城建在黄河的主要支流之一——秃尾河河谷的台地上。可以这样概述遗址所处的环境特征:主要地貌为海拔1000—1300米的黄土峁梁,目前年平均降水量在400毫米左右。不像大多数黄河河谷和偏南地区同时代那些建在开阔地带上的其他遗址,石峁遗址分布在一系列被侵蚀的山梁上。

石峁的存续时间大体在公元前2300年到公元前1800年之间,现有遗址陆续形成于这500年时间跨度内的不同时期。这个年代测定是基于对遗址表面收集和地下出土的陶器及其他文物分析得出的。目前,所有东城门出土样本都支持碳14测定的这一结果。按目前的官方说法,石峁占地约400公顷,如这属实,那它就是中国新石器时期最大的遗址。无论是比它稍早一点的陶寺,还是比它稍晚一点的二里头,占地都约在300公顷。只有比它晚了近500年的二里岗遗址才超越了它,后者的城内占地约为1500公顷。

原文中插图

原文中插图

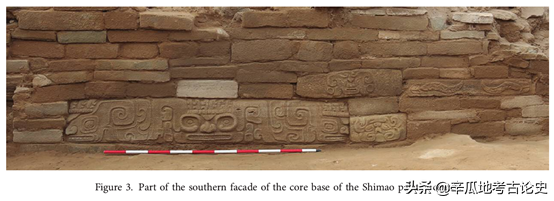

石峁遗址分为内外两城。内城位于秃尾河边的山峁上。它的面积约为210公顷,周边是石头城墙。外城与内城的东城墙连在一起,其他三面也分别以石头城墙围回来,占地面积约190公顷。目前仅有一小部分遗址完成发掘,其中最主要的是皇城台,它被认为是整个城池的中心。皇城台处于内城西边抬升的山体上,山坡上呈阶梯状布局着数个平行的石头墙体。它的顶部是一片面积约为8公顷的平整地块,这里已完成发掘的遗存包括一处大型石城门和广阔的夯土石墙。一条与这处遗址连接的小通道体现了它的私密性。用于这个顶部平台的建筑材料大部分是经过粗略砍削的石块,但也有一些很精致的带有主题雕刻的装饰性石块镶嵌其中。另一个被称为外城东门的石城门已在外城墙的东北角被发掘出来了。这里布置了一个让人迷惑的入口和大量的角楼。这样的建筑形制在当时的中国很少见,最近有学者将它与古埃及和美索不达米亚的类似城门相提并论。东城门墙基及其附近,考古工作者陆续发掘出了一些从1到24颗数量不等的头骨坑。

居址在靠近东城墙的一个叫韩家圪旦的区域被发掘出来。考古工作者在同一区域发现了27个灰坑和41个墓葬,以及31个地下或半地下式窑洞。这些窑洞相对狭小,有些约8—10平方米,但很可能是数个窑洞相通构成一个完整的建筑结构。目前仅有少数类似建筑被发掘和公布出来,因此,可供我们探讨社会分化的支撑材料是有限的,但从其中一处建筑里出土的鳄鱼骨,以及其他富人墓葬里类似物品的存在,有人推测石峁社会已存在一定的不平等现象。公开出版的石峁墓葬资料尽管很少,但依然提供了一种阐释社会分化问题和丧葬习俗的可能性:不同深度的墓葬要求不同数量的施工劳力,配备不同数量和质量的陪葬品。

石峁是一个大规模的玉石消费中心(目前,几乎没有证据表明这一地区存在玉石生产)。据估计,这里数以千计的玉器中,很多已落入私人收藏家手里或流向外国博物馆,另外一些在2012年以来的发掘中相继出土。大部分玉器为玉铲、玉刀等带刃器物,其中一些长达20厘米。令人感兴趣的是,一些玉器是在墓葬中被发现的,另一些则是在住所中被发现的。不同于其他遗址的一个重要特点是,这里的一些玉器被放置在石墙的缝隙里。其他重要的发现包括一些零碎骨头和铜刀、手镯等铜制物品。

在中国历史和神话谱系中理解石峁遗址

石峁今天在学术界和大众中享有的声誉远未穷尽。实际上,石峁并不是什么新的发现。早在上世纪20年代,一些玉器就被发现和收集,随后流向了德国。到上世纪70年代,石峁遗址就历经数次考察和初步调查,已经被认定为一处大型史前聚落遗址。然而,当时它的年代存在争议,而且它周边的石头城墙也没有被考古界认定为史前遗址的一部分。近年来石峁的起源和重要性之所以引起了人们的广泛关注,最主要的可能还得归因于其独特的建筑模式和遗址所处的位置——坐落于一个被认为是中国传统文明的外围区域。只是随着2011年重启的大范围调查和2012年的考古发掘,石峁才获得了目前在学术界和公众中所享有的重要影响。后来,系统的考古工作证明,石峁虽然处于一个在传统中国历史叙事中无足轻重的区域,但实际上却是一个非常巨大的史前聚落。

多少有些讽刺意味的是,随着2012年开始的考古发掘,石峁被看作是中国文明发展史的核心组成部分,现在当人们提及它的时候,经常将其作为重构早期中国历史的重要支柱。这种观点有以下两种类型:一种是把石峁和黄帝等传说或半传说性的记述联系在一起;另一种是按照线性史观,把石峁描述成中国第一个国家形态的中心城市。接下来,我们就对这两种主要学术观点的论争作一分析,并得出虽然他们在很多方面存在分歧,但也在一些基本假设和问题方面趋于一致的结论。

石峁和中国神话英雄

在石峁出名之后不久,中国学者开始将它与远古时代联系在了一起。在这些中国古代文化英雄(一如圣经中的巨人和诺亚)中,石峁最容易与黄帝联系起来。持类似观点的学术文章不断增多,一些接受这种历史叙事的文章甚至一字不差地予以共鸣,而其他一些学者则对此提出批评,并对现有考古成果进行了更宽泛地应用。然而,他们的基本路径却是一样的:他们都是按照自己的理解方式,通过对《史记》、《尚书》、《国语》、《左传》等中国公元前一千纪晚期的史籍中有关黄帝记载的分析,推测他的生年和活动范围。然后,他们再进一步论证其时间跨度和位置与石峁的一致性。这么做必然就得出石峁乃黄帝都城的结论。沈长云于2018年提出了一个更为复杂的模型,他认为黄帝实际上是周人的文化英雄,而黄帝成为国家英雄是不同的民族集团融合成为华夏民族之后的事情。因此,他认为石峁是周人的发祥地。另一种观点是石峁乃名为西夏的类似实体或部落的中心。这种观点基于同样不够严谨的史学方法论以及对后来《逸周书》不甚详尽记载的理解之上。

石峁城址城垣结构

石峁城址城垣结构

各种各样对石峁带有神话色彩或实体性的论证当然都不是纯粹的学术现象了。近年来,这些观点在中国的影响越来越大。一方面,神话英雄在中国被尊为信仰式的存在,并享有极高的待遇。另一方面,在抱持“中华文明五千年”这一历史信条的情况下,许多专家和外行将公元前一千纪后期的文化英雄看作史实上的存在。更为重要的是,将石峁这一处于中国历史边缘地带的史前聚落中心,与可能会将其存续时间推后1500年的那些源自古代典籍的文化英雄联系在一起,是将中国史前不同发展脉络纳入单一国家叙事的需要。

石峁与中华文明发展的长期轨迹

另一种更为常见的石峁研究方法是借其重建一个中国社会从史前到历史时期演进的长期轨迹,而不是对其作神话传说式的解读。这种通行于中国和世界其他国家考古界的方法,拒绝采信那些不可靠的历史记载,对后世典籍所记载的久远过去也持怀疑态度。这种方法同意这样一个基本观点,即中国人和文化的演进不是一种线性过程。

以这种模式开展的研究表明,中国很多区域对中华文明和政治体系的建立都做出了自己的贡献,而在漫长的时间内,它们各自都有一个最初的中心。按照这一说法,在公元前三千纪晚期和二千纪早期,石峁成为中国北方最高政治权力中心,是中国最早的国家形态。

一些人认为这是一个渐进的过程:石峁先是一个区域性中心,然后在公元前2000年左右,扩张并最后控制了作为中华文明摇篮的黄河中游大部分地区。按照这一思维进路,石峁在公元前1800年左右衰落,政治中心南移至二里头,这里变成了“中国”的新都城。一些人认为,气候变化和区域生态环境恶化是导致石峁衰落、政治中心南移的主要原因,尽管我们还需要做大量的工作,来进一步阐明气候变化、环境影响和人类反应之间存在的关系。社会重构不仅包括复杂的政治中心从一个地方迁移到另一个地方,更有族群地迁徙。比如,罗森就认为,从玉器饰品的相似性来看,公元前第二个千年早期,石峁统治者很可能在他们原有中心毁灭南迁时将新的技术体制带到了新兴的二里头中心。实际上,石峁的衰落和二里头的兴起是相关的——正是大量迁徙过去的人口建立了后来的都邑——最近的研究表明陶寺也经历了类似的发展过程。于是,有人认为石峁势力的崛起也是陶寺城市动荡衰落及其上层统治阶层迁徙而来的结果。

对传统范式的评论

正如我们前面已经提及的,有关中国史前发展的线性史观是存在很大问题的。我们之所以反对它,是基于以下几方面的事实:首先,和线性史观的主要观点相反,在新石器时代晚期和青铜时代早期,中国北方不同地区同时存在数个大型聚落和复杂政治体。在公元前3000年的后半叶,超过20个大型城市聚落同时存在于黄河中游地带。山西陶寺是其中影响最大的,这里的城邑面积达到280公顷,一些大型公共建筑和房屋已被发掘出来。其他区域另外一些同时代的中心聚落,像湖北的石家河和山东的尧王城,也同样广阔宏大。有证据表明,长江流域很多区域也存在规模宏大、已出现复杂社会形态的坚固城址。类似地,和通常观点相反,在公元前3000年晚期和公元前2000年早期,数个大型区域性中心聚落与先期的石峁和后期的二里头同时并存。

其次,人们从石峁和二里头不同区域出土陶器的一些相似性,重构了它们的军事扩张叙事。这种形制相似陶器的分布被用来证明政治的同质性和特定地区的一体性。我们认为,无论如何,没有有力证据表明这些聚落能够控制方圆500公里的区域,更不用说它们拥有能够管理这么大疆域的复杂官僚机构了。

陕西石峁遗址皇城台大台基东南角

陕西石峁遗址皇城台大台基东南角

这些不同见解并没有降低石峁的重要性。和很多人看法一致,我们认同石峁是区域性统治中心。聚焦于遗址的这个方面,它的影响的性质和领土控制范围等重要问题就会被提上议程。例如,孙周勇等人认为,石峁势力的武力存在主要是出于控制构筑前述庞大石城所需人力和资源开发需要。东门附近发现的头骨坑被认为是使用暴力的证据。一些人基于石峁头骨和同时代朱开沟遗址墓葬骸骨的相似性研究,认为有充分证据表明,朱开沟文化和族群被强制迁移到石峁政体。几个相邻聚落的衰落和最终被废弃向研究人员展示了存在一个石峁逐步控制周边较小聚落的过程。

王晓毅等人曾于2016年做过一个有关石峁的双重宗教信仰和经济角色的探讨(孙周勇和邵晶也于2017年做过类似探讨)。他们注意到了石峁遗址在发现大量玉饰品的同时却只有少量武器这一事实。此外,他们认为皇城台祭祀台和带有陪葬品和头骨坑的大型墓葬群的结合,反映了石峁统治者的宗教权力根基。最后,那些考察石峁在经济轴线中区域性功能的学者们也关注到了物品生产和分配的重要性。尽管在邻近的同时代遗址中发现的相似的玉饰品要少得多,但这还是被用来证明石峁作为再分配中心,具有通过与相邻城邑进行物品贸易以获取认同或建立信仰共同体的功能。数以千计的手工制品、织物残片成品或半成品的发现,成为存在一个潜在地以不同石器生产骨针的作坊的有力证据。由于较早出现以刀和饰品为主的青铜制品,以及处于黄河流域北部的位置,有人推测石峁是青铜技术进入作为中华文明传统中心的中原地区的入口。

当我们讨论有关国家的发展水平,也就是青铜时代的中国中原国家的兴起和性质时,这些作为宗教、经济和军事融合体的政治力量和支配权的模型,就对我们理解区域性社会政治轨迹具有重要意义。另外,我们关注一下那些以新进化论作为国家评判标准的中国考古学家,实际上,他们应该将陶寺而不是二里头看作中国最早的国家形态,因为这些特征最早是在陶寺出现的。如此,我们可以认为,历史叙事应该力挺那些意欲将二里头的身份和夏朝(中国历史教科书里提到的第一个王朝)剥离开来的那些人,那些在公元前第三个千年发展起来的不被承认的政治社会复合体持续统治着诸多中国早期国家形态。

石峁与我们熟知的作为后来中国中心的中原地区的联系,不只局限于抽象地将它说成是中国的首个国家形态,而且还在具体的层面上共有诸多文化特征。例如,上世纪20年代晚期在殷墟发掘中就发现了商代存在人祭的现象,而石峁发现的人头骨则被认为是两者存在密切关联的证据。事实上,孙周勇也曾明确提出:“石峁头骨坑的发现将商代的人祭传统向前推进了约1000年左右”。对石峁发现的石雕也有同样的观感。至少,石峁石雕中部分有代表性的纹饰风格,与后来商代青铜艺术的主题具有某种相似性。无论如何,我们在做这种有关两者之间存在模糊关联的推测时需要十分谨慎,这不仅因为石峁和商代的文化艺术传统间隔了超过500年,而且还因为两者在规模、物料、表现方式,以及文化符号、特性等方面存在明显差别。甲骨是另一个被用作将石峁与后来黄河谷地文化传统联系起来的重要例证。用来占卜的动物肩胛骨经常被人与黄河中游的中国文化尤其是后来的商代文化联系在一起,后者的甲骨上通常刻有铭文。考古人员在石峁的韩家圪旦发现了一块具有明显的占卜特征的动物肩胛骨,后来在皇城台又发现了更多类似的动物肩胛骨。

基于这些对石峁政权和信仰的物质关联所做的推测,学者们就明确地将石峁政体的社会经济体系与商代联系起来。我们一定要警惕这样一种倾向,即将石峁的发展看作是1000年后安阳发展的前兆。石峁也不应该被认为是后来中国政治基本框架的最初发源地(实际上,这样的讨论即便针对商代同样是有问题的,不过那是另一码事了)。与石峁同时或更早的鄂尔多斯和赤峰地区也发现了一些卜骨。人祭在其他遗址也存在,而且它也不是中原地区青铜时代的普遍现象。即便我们发现后来的很多现象曾在更早的时期存在过,它们也不能就被认定为在中国历史上是一脉相承,从未间断过的。石峁的石雕和后代的传统存在明显区别,对它们与后来青铜制品在设计方面存在的任何粗略相似,我们在进行有关代表性文化观感和风格影响的讨论前,都需要考虑到时空间隔因素。这不是否认某种主题和形式在较长时空跨度内传承的可能性。不管怎样,我们在分析时应该谨慎小心地对待这种传承机制,包括重新发现和理解远古形态的可能性,以及这种机制在跨文化联系方面能告诉我们什么。同样地,既然石峁已发现的骨制品的资料尚未公开出版,也没有人对此作过系统分析,那么现在就与其他遗址的骨制品作比较的确为时尚早,对它的经济影响作出结论也显得过于草率。

总之,尽管石峁出色的考古工作已经有力地质疑和打破了将传统的黄河流域作为中国文明第一中心的论断,很多人还是支持中国历史在任何时间点都存在单一中心的观点,也就是说,石峁是中心而不是中心之一。例如,张莉等人在2018年公开发表的有关石峁的论文中这么写到:“这个研究揭示了在公元前2000年左右,黄土高原就是代表政治经济心脏地带的复杂社会所在地”。事实上,大量的论文持续阐释石峁对后来中华文明发展和保持单线演进模式、拥有数千年不曾间断的民族性所做的贡献。作为结果,许多讨论石峁在中华文明发展进程中角色问题的论文,都支持一种思想和技术创新发展、扩散的传播模式。也就是说,坚持中国在任何时期只有单一中心的观念,在某种程度上等同于一种独特的技术创新和文化发展观,随后,这些创新和文化扩散并被整合为中华文明进步的累积性工具装备。如邵晶等人在2015年讨论石峁彩绘壁画技术时就认为,石峁壁画的出现表明这个区域是中国壁画艺术的发源地。类似的观点也存在于甲骨占卜的发展和前述的其他方面,以及我们下面将要涉及的石头防御工事中。

讨论:地域(而不是国家)语境中的石峁

比起试图硬性将石峁纳入黄河中游中华文明发展源头的单一路径,我们发现分析它在直接相关地域语境中的发展似乎更有意义。我们并不否认石峁与更大范围存在相互作用和影响的可能性,但目前已有证据表明,与石峁政治互动和文化联系相对较多的主要还是鄂尔多斯地区,以及处于它东部的内蒙古东南地区(主要为赤峰地区)的其他遗址。这一区域近期有关新石器晚期的考古工作为此提供了更为丰富的新证据。我们注意到,很多研究者一直支持石峁具有重要国家性和其作为直接地域语境中的中心角色的观点,甚至断言在遗址所在区域的广大泛围内,它是唯一的。今后的工作应该将对这些论题的评估作为重要目标,石峁主要的石头建筑才是最好的例证。

石峁的发掘者们合乎情理地将注意力放在了重要的石头城墙和遗址发现的其他建筑上。他们在重视邻近其他考古文化的同时,也过分强调了石峁的独特性。如孙周勇和邵晶就低估了同时代其他墙体建筑的复杂程度,认为石头城墙的发展是石峁建筑技术的一大重要创新,将石峁石头城墙建筑看作是对中华文明的一大贡献,甚至认为它是后来的汉、宋、明、清等帝国时代城建传统的滥觞。

原文中插图

原文中插图

对石峁墙体的近距离考察显示出它的建筑技术与鄂尔多斯地区一些更早的遗址如老虎山文化,以及在其东面的赤峰地区同时代的夏家店下层文化都有相似之处。我们可以罗列出一些相似点,如都有石墙、通过凿削营造景观、以石墙砌筑梯田式外立面、建有突出的角楼等。其他共同特征包括都发现类似韩家圪旦M2带有壁龛的深坑墓葬。这些墓葬形制在夏家店下层文化的大甸子墓地也十分常见。这样,它再次提醒我们不要总是谈论单一源头扩散假说,而应该更宽泛地考量区域性和跨区域互动过程,进而探求这种互动实现的具体途径。

和夏家店遗址下层相似,石峁城墙也是利用自然地势布局兴建。于是,那些看上去独立的墙体通常是将山丘的一面切削为梯田状,而仅以石头包裹其外立面而建成的。正如我们在别的地方测算过的,建筑这些城墙所需付出的艰辛绝对不可小视,也不应该像有些人那样,仅仅将它看成是劳动密集型工作。发掘人员发现石峁城墙上有大量突出的令人称奇的马面。这些马面表明石峁城墙具有防御功能。马面间隔数十米分布,这可以让它们巧妙地围困敌人。最好的保护例证是第一个马面,它从城墙向东突出,长约12米,宽约7米,高约3.5米。这些马面是令人赞叹的,它们的建筑形制再次让人想到夏家店遗址下层三座店的类似发现,那里内部明显由夯土构筑,外立面以石头包裹,周边还有石头城墙。

因此,石峁石城建设究竟耗费了多少工作量,就成为不仅关乎研究其设计技术和墙体建筑技术,而且关乎研究诸如石峁精英的权力状况以及他们在该区域征募劳力和资源能力的重要问题了。考古人员初步估算完成这些城墙建筑所需耗费的劳动工作量为100000人/天。也就是说,200人耗时不少于2年(约500天)才能完成此项工程。与一些石峁研究者的断言形成鲜明对照的是,尽管这些城墙看上去很壮观,但它们完全可以依靠当地可用劳力建设,而不需要从整个石峁统治地区征用资源。这个结论与我们对三座店遗址建设工作量投入的估算类似,后者的墙体尽管也很宏伟,但它们的建设可能主要是遗址自己当时的居民完成的,可能只有些许投入是来自附近群体。由此,他们不需要大范围征用劳力和其他资源。

不同于把这种现象固定于一个起点,以石墙加固的城邑建筑技术看起来已被广泛传播,并在黄河北部和以东地区具有悠久历史。事实上,近期在内蒙古中心地带又有大量像陕西北部一样的重要石城遗址被人发现。此类形制始于公元前3000年早期(庙底沟二期和阿善三期文化,公元前3000—公元前2500年),新石器时代晚期有所增加。迄今为止,黄河两岸数十个遗址陆续被发现(部分已被发掘),它们的建筑形制遵循相似的模式:它们都位于临近河谷的高山台地,墙体依自然地形而建,同时在主要入口处,多有深沟作为自然屏障或第二防线。这些城址的平均面积约在50公顷左右,有些达到了150公顷。

一个突出的例子就是寨峁梁(约公元前2300—公元前2000年)遗址,这里在2014-2015年间的两个发掘季共出土了超过100个建筑物、29个窖穴和30米长的石头墙体。墙体建筑方法类似于该区域其他同时代遗址:它们都依自然地形而建并且具有一些基本的特征(多用红黏土和细沙砾搅拌物粘合),以防止石头砌墙崩落和坍塌。实际上,不只是墙体,其他石头建筑也在包括甘肃北部、宁夏部分地区和内蒙古很多邻近区域都是普遍存在的。追溯这一区域住所建筑发展历程,可以对我们清晰理解石头和砖石建筑发展提供帮助。最近,王晓毅和张光辉提出了一种有趣的观点,认为该区域的砖石建筑是从新石器时代早期十分常见和广泛分布的住所发展而来的,实际上这些建筑也都是通过对黄土地形的修整建成的。在石峁和寨峁梁,黄土窑洞建筑形制一直延续到新石器时代晚期,尽管其间也有过显著的改进。在地域语境下,理解住所形制和墙体建筑两者演进的关系,可以为追溯石头建筑技艺的起源和发展提供很大助力——它们的根脉,无论是石峁还是别的地方,很可能与多个区域和传统相关,而不是先独立发展,再从单一中心以某种方式扩散展开。

结论与今后研究的建议

石峁当然是近年来中国考古领域最重要的发现之一。我们认为,这种重要性应与综合分析公元前3000年晚期和公元前2000年早期黄河西部、北部地区区域社会政治发展轨迹联系起来理解,而不是将石峁与臆想中的中国中原国家兴起扯在一起。

值得注意的是,将石峁看作是中国历史上最早的城市或国家不是一个孤立的案例,而是代表了有关中国或其他地区历史的一种思维方式。例如,科林·伦福儒和刘斌在最近的论文中就指出良渚遗址(公元前3300—公元前2200年)是中国长江下游地区最早的国家中心。当他们反对石峁是第一个国家形态的观点时,自己又复制了一套同样的理论,认为在任何区域只能存在一个国家中心,并且这些中心都是以一种单线模式相互替代的。在一种类似帝国时期中国朝代兴衰的分析框架下,史前时期也被认为是以政治力量单中心方式发展的,它们相互之间的进步和变化也是按时间顺序发生的。

具有讽刺意味的是,急于将石峁、良渚、陶寺、二里头和其他遗址纳入有关国家形态、中国文明起源或充满民族文化英雄的神话景观等既有宏大叙事的人,都刻意模糊最初考察这些遗址的主要目标。这种叙事不仅成功地将复杂和不同的文化景象单一化,剥夺了过去的丰富性,而且将从大型聚落到“城市”和“国家”跳跃的观念先发制人地嵌入对政体形式的考察,同时国家中心化神话决定了政治经济历史,并将这些重要遗址置于社会演进发展的“黑匣子”。正如在系统性工作让石峁无法再被忽视之前,传统上中国考古叙事对其真实性质的认知是采取回避态度的,我们也需对东亚地区早期城市化和特殊政治经济机制进行系统研究,以搞清它们的真实本质。

这些发掘的有效方式是考察生产、分配和消费网络,其中每件手工制品都是嵌入的,然后借助材料科学手段和对生产技术的严谨研究,从众多证据线索构建相应的模型。对地域性手工制品使用和社会实践及制度的研究,很可能是一个重构古代社会而不是对族群进行远距离类比和设想的好方法。与此同时,对交换的模型化和验证不同模型有关物质文化联系,将使我们超越单纯中心化控制的“国家论”或者含糊其辞的“贸易论”,而达到一种细微之境。

既然石峁位于东亚季风区的西北边缘,那么它作为一个控制着广大领域和稠密人口的复杂政治实体,如何在一个不稳定的自然环境下实现繁荣,就是另一个重要的学术研究议题了。特定区域古气候环境模型的重建工作仍显不足,但对附近毛乌素沙漠的研究表明这里的干冷趋势开始于距今4600年前,而距今4100到3700年间,则是相对温暖湿润的时期。有人试图将石峁的衰落与距今3700年前干冷气候环境的回归联系起来,但除非对特定区域自然环境有了深入研究,它们产生的实际影响就无法真正明确。事实上,在缺乏对石峁社会政治实际情况清晰理解的情况下,要将石峁统治者和普通民众为减缓气候变化而作出各种反映的类型和效果模型化也是同样困难的。

陕西石峁遗址皇城台大台基南护墙出土的石雕

陕西石峁遗址皇城台大台基南护墙出土的石雕

我们建议,进一步厘清石峁对相近区域的重要性应该从系统性全覆盖的田野调查着手(如2011年赤峰国际联合考古研究项目)。近期对秃尾河的调查已经发现数十处聚落规模和分布情况清楚的不知名遗址,当然有关人口统计数据和经济及社会政治状况仍需要进一步研究。

为进一步推动对石峁及其他早期中国遗址研究,很需要一个不仅基于陶器类型,同时更多地基于大规模系统性收集碳测定数据样本的年代学。如前所述,目前仅有3个碳-14数据被公布,对于一个复杂的大型遗址来说,这实在是太少了。更好的断代解决方案不仅有助于对石峁聚落发展情况,而且有助于对区域居住模式演进轨迹及其他相邻区域情况作出更好评估。

对石峁和其他最近经常被人提及的良渚、石家河和陶寺等大型聚落中心的广泛调查已经开始。同时,它们出人意料的早熟,以及大多远离后来中国王朝发展的心脏地带,意味着这是中国考古学上一个特别令人激动的时期。如果急于书写新的宏大叙事,我们只是以旧瓶装新酒,而没有认识到这些遗址提供的深化和丰富对东亚古代社会理解的机会,那将是不幸的。

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000