苏秉琦与他同时代的考古学家们

孔子说人三十而立,我体会了,那时我独立工作了、成家了、很美满;四十而不惑,是指能够判断是非曲直,我做到了,我选择了留在大陆、有了广阔活动的空间;五十而知天命,我也懂得了,自己要“夹着尾巴”做好自己的本职,也开始有了自己的想法和创造性的认识;六十而耳顺,我觉得也做到了,有了听到不同意见的思想准备而不畏惧了;我现在还想体味七十岁的“随心所欲、不逾矩”,即心态和认识可以提高到新的境界,且基本符合客观规律,进入自由世界了。——苏秉琦

初到北平研究院

1934年8月大学毕业,父亲是这一届毕业同学会的交际股成员(另外有编辑股、事务股、出版股),张罗了同学聚会、典礼等活动。

他本想毕业后在北平或者老家做历史教师,说是为了“让国人深知民族历史而懂得要挽救自己”。没想到天赐良机,毕业前夕,教育家、师大校长李蒸先生知人善任,认为父亲机敏且稳重,专心且善思,更适宜做研究工作,因此就推荐他这个河北汉子到北平研究院史学研究所求职。赶巧该所的所长是曾任北平师范大学校长的徐炳昶(旭生)先生。徐先生对他素有了解,当场就满口答应说:我将向院长禀报,几天后你就可以来上班。

事情就是凑巧。那时任北平研究院院长的李石曾,与徐旭生一样都曾留学法国,是勤工俭学运动的发起人,且在法国与徐先生相识。李石曾与李蒸又一向关系密切,1930年教育部任命李石曾到师大出任校长,他委托李蒸为代校长任职近一年。北平研究院得到的经费资助也主要来自法国,而不是中央政府拨款。我父亲和李石曾相识后才惊讶地得知,他也是高阳人,且和我的三伯父也有过良好接触——三伯父去南方考察也来自李石曾的倡导。

北平研究院史学研究所设在中南海的西四所(位于怀仁堂左侧)里,中南海新华门的大门口由身穿黄色呢子军服的高个头宪兵看守,挺威风的,凡研究所业务人员出入新华门时必行军礼致意。向父亲行军礼,这是我此生唯一见到的一次。研究所下设考古组和历史组。考古组刚起步,人员不多且不很稳定,由徐旭生负责,即聘请何士骥和我父亲等人共同工作。历史组则聘顾颉刚为主任,阵容强大,有吴世昌、吴丰培、刘厚滋、张江裁等为编辑,请刘师仪、许道龄、石兆原等为助理;又聘了陈垣、孟森、容庚等人为名誉研究员,冯家升、白寿彝、王日蔚、杨向奎、顾廷龙、王振铎、童书业等数十人为名誉编辑。其中,冯家升、王静如、白寿彝、王振铎等自此成了父亲的终生挚友。

北师大档案室保存的1934年史学部毕业照

北师大档案室保存的1934年史学部毕业照

年少好新交。父亲说他工作后“像海绵那样渴求知识,渴求和那些有学识的人交往学习”。对于那时同事们的名字,到了晚年他都能一一说出。工作不久,就和在南京时任中央研究院院长的傅斯年有了几次书信交往,傅与陈寅恪所崇尚的“独立之精神,自由之思想”给他极深的记忆,延续了一生。还认识了北平研究院物理研究所的钱临照、翁文江。在书柜里,一直珍存着王国维、向达、竺可桢、唐启宇、翁文灏等人当年的论文。

他和徐旭生在同一房间工作。几番长谈后,徐老伯见他进入角色快,对中国现代考古学“修国史”的任务开始着迷,就给予重压,同年10月底即让我父亲随他和何士骥等人一道至陕西宝鸡斗鸡台从事田野考古工作,随后就交由他负责沟东区的发掘,由此翻开了他此生的新篇章(何士骥在西安负责整理沟西区的资料)。依我的感觉他就是“死认这一门且用心一也”。在徐老伯的长期指引下,他的脑海里逐渐酝酿形成了他晚年时呼出的理想:为重建中国古代史(史前史)而努力。

第四次抉择,留在大陆

1948年深秋,解放军临近西山一带了,城里充斥着紧张气息。宿舍的大院子被国民党部队占用,堆满了炮弹火药等。

一个傍晚,宿舍大门口突然说有父亲的电报,是南京的一个同行老友发来的,内容是再次建议他考虑尽快行动,携全家来南京,然后再迁往台湾,到了南京后的手续他将从中斡旋,没有问题。父亲看完了这封电报随即就递给了母亲,示意母亲丢进她点燃煤球炉子用的纸篓里,并用带有些深沉的口气轻声说:“这怎么可能呢!我的事情(工作)离不开这块土地……况且资料、徐老都在这里……”母亲端详了许久,才肯把它丢掉,烧了。

我当时不知怎么回事,只知道有个大事情与父亲擦肩而过。后来母亲才告诉我事情的原委。自1948年秋开始,北平的局势已定,南京那边加大力度“抢救”——从北平拉人去台湾。父亲这个时期和王振铎先生也有信件提及这方面的事情,王伯伯也说,咱们还是“故土难离”吧。

这是他的第四次抉择,时年39岁。

在北平研究院办公大楼东侧的四合院

在北平研究院办公大楼东侧的四合院

此后到了50年代中期,将要迁往合肥任科技大学校长的钱临照先生从位于西四的家里来我家道别时,对父亲说:到台湾那边做工作没有前途,你和徐老决意留在大陆是对的。

知道这个事情的人很少,但它令我深深记忆。我不知为何远方的南京,竟会有人惦记他,我想“总不是好事吧”。直到1984年左右,父亲才和家人说起,也使我进一步得知,父亲和南京同行们早有丝丝不断的情感联系。比如我家里的那二十多张安阳考古现场发掘老照片,以及关于洛阳铲的照片和顶头写有“南京博物院”的资料卡片等,都是父亲工作后不久,南京那儿的什么人给他寄来作参考的。还有在他刚刚参加了斗鸡台考古工作不久,南京那边的要人李济、傅斯年就已经关注他了,虽未曾谋面却已有信件往来。李济和傅斯年手下的王振铎在30年代中期,即到了南京后曾极力主张把我父亲“挖”过去,但傅斯年觉得北平那边历史研究的力量强而考古方面力量弱,挖苏于心不忍,也对不住好友徐旭生。那时,徐先生和南京几位要人有着很诚挚的学术情谊,尽管他们的专长与风格特色不同,即现代人写历史时称谓的“南派”和“北派”,但父亲曾说,双方的关系一直很好。

1948年11月,解放军和傅作义部队的代表就和平解放北平进行了谈判。1949年1月22日,解放军主要部队开始从西直门、东直门和安定门进城了。我们全家到西直门大街上,和自发从家里走出来的群众,还有些大学生们,一起观看和欢呼口号。父亲用双手按着我的肩膀笑着。解放军大多坐在卡车上,或骑着战马,车后拉着大炮。偶尔,有文艺宣传队打着腰鼓,耍霸王鞭,或扭秧歌行进。2月3日,为了将这一具有历史意义的事件更好地记录下来,解放军再次由永定门开进城区,队列在稍宽的马路排列得更雄壮,以前门牌楼和它南面的街道为重点,组织了附近的单位、学校的大批群众夹道热烈欢迎。父亲和邻居们说,解放军从安定门、永定门进入,意味深长啊——国家从此永远安定了。

提出“大文物“、”大遗址”概念

文物保护,现已得到全社会的关注。这也是父亲几乎从50年代初起一直思虑的心结,也是他和王振铎先生议论过多次的感慨颇多的话题。

他在六七十年代,曾多次对我说:我们行业里受到的“考古就是挖宝”的思想影响很深,常常在一些事情上表露出来并带来不良影响。那些宝贝确实好,重视它并没有错,多数外国人也欣赏它们,甚至还想购买收藏,但是不可忽视的有三点。

第一,在那些宝贝四周还有许多物件,“不值钱”却有研究价值,甚至很有意义也是宝贝。

第二,遗址的周围环境,对于研究很有用处,对于我们搞科学普及也很有用。就如同去半坡遗址所看到的,在博物馆墙外耸立起高楼,太憋闷了,怎么让参观者和研究者去设想当年先民们是如何用四周的壕沟来抵御野兽侵袭的?为了说明这件事情,他还说了这样一个故事。据说,乾隆皇帝一次过中秋节,让太监们在太和殿前面的中轴路上摆放了桌椅和茶点,和皇后妃子们赏月,很是惬意。除了看到蓝天和星月,就没有别的了,自己与天相近。一阵微风吹来更是舒畅,说:真好啊,我今日与全体黎民一道共享中秋美景,共吸这清凉之气。底下一个太监连忙说道:皇上有所不知,您是吸着从天上吹下来的新鲜之气,是阳气。而下面老百姓吸着穿过了多少污浊之处的臭气,多人呼出的污浊之气,那已是阴气了。他又解释说:“你想想,在故宫的中轴路上,有树吗?没有。能看到周围的住房吗?不能,这是故宫当年设计者的高明之处。讲这些话的意思,是环境。环境多重要。如果在故宫周围全部盖起高楼,那么故宫的味道就大打折扣了。现在我们呼吁遗址的保护,起因之一就是在其四周不留一点空隙,就像你在半坡遗址所看到的”。“我们之所以强调保护环境,是因为环境的破坏正在直接地和间接地损伤着文物自身。王天木就很担心,随着工厂的密集,二氧化碳增加,空气中含有酸质,雨水是酸雨,直接加速着故宫等地围栏石雕的风化。”

第三,我们懂得了文物,现在需要懂得“大文物”,即那些大号的无法搬运(也不需要搬运)的文物。除了懂得文物和“大文物”,还要懂得遗址和“大遗址”。在北京,许多地方都留下了他的足迹:保护古天象台,保护莲花池,保护琉璃河商周遗址的城墙遗迹,保护圆明园,保护平谷的黄帝活动遗迹,等等。

考古所建立时的主要成员左起:苏秉琦、徐旭生、黄文弼、夏鼐、许道龄、陈梦家

考古所建立时的主要成员左起:苏秉琦、徐旭生、黄文弼、夏鼐、许道龄、陈梦家

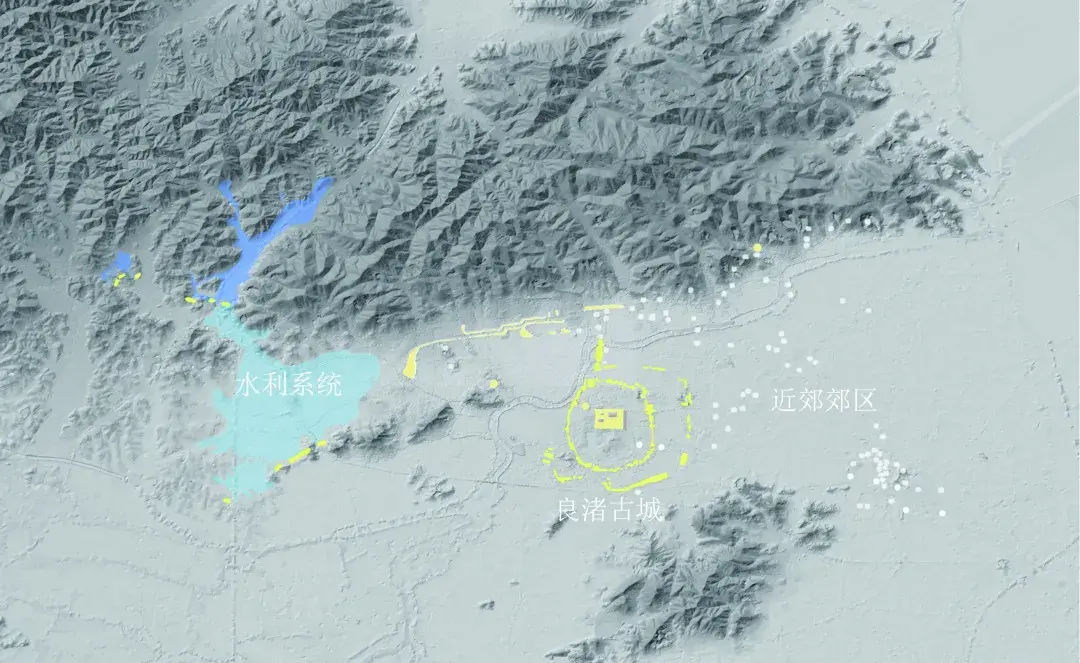

1964年3月18日至25日,文化部在河北省易县燕下都遗址召开“大型古遗址保护工作座谈会”。父亲在3月22日作了发言,发言的头一段话就提出了“大文物”和“大遗址”的概念。他说:“大文物,指不能移动的,和移动后削弱了其研究价值的文物。整个一个泰山就是个大文物。你如果把山上的石刻都搬移到博物馆,研究的价值和公众的欣赏价值都大打折扣。因此,大文物、大遗址保护工作与考古发掘有区别又有些关系。”

他的发言的第二段,专门谈“大遗址”的保护。为此,他首先界定了大遗址的范畴,主要有四类:旧石器时代的;新石器时代的,要选择有学术研究价值的大的;秦汉时期的,硬土层;汉唐时期的,有了中轴线之后才盖房子的。文物局的工作绝不是把几件物品保存好了那么简单。他说提出“大遗址”概念,就是要把那些规模较大、保留价值较大,内容丰富的一些遗址群,列为大遗址来保护,哪怕在几个重要遗址之间有“空白地带”也需要含入。一个遗址是包含着它的野外环境的。

《关于仰韶文化的若干问题》的发表

父亲写的《关于仰韶文化的若干问题》在《考古学报》1965年第1期上刊登了。我能感觉到父亲对它特别重视,他预订了不少单行本,分送给与其有关的人。这里还有几个“小故事”能佐证这篇文章的分量。

故事一:可能是编辑部觉得他的这篇论文太长,就建议将最后一节“仰韶文化与历史传说的关系”删去了。而这节正是遵循了徐旭生先生的学术思路。在1991年,《辽海文物学刊》又把这一节单独发表了。父亲曾为此写了补充说明,开头写道:……算来,四分之一世纪过去了。翻出旧稿重读一遍,这篇文章新意不多。但从它的写作时间,反思这半个多世纪学科发展的历程,颇有启发。似乎当时并未清醒地意识到,那正是我国近代考古学史上的一个转折点。这篇短文似乎是有路标的意义的。看来无多少新意,竟然还有如此这般传奇故事。仔细想来,其中或许包含着某些确比这篇短文更为重要的道理。所以,我不厌其烦地写出来,就教于广大同行朋友们。

故事二:父亲对仰韶文化的思考一直没有休止。我在他的一堆故纸里,发现了一份五页纸的对仰韶文化讨论的“余论”,郭大顺认为写于1986年,它的第一段是:中国文化起源问题——仰韶文化是屈指可数的几个重要源头之一;它的主要发展脉络是从“酉瓶”诞生,发育成熟,再还原到原型,以“蛋形瓮”为触媒,诞生“原始斝”,经过“斝鬲”过渡到鬲,最后溶解消失到中国“通用型”的灶釜。这是仰韶文化研究六十五年来成果的图解式总结。

故事三:2012年,我看到了杨泓先生写的纪念夏鼐先生诞辰一百周年的文章,才知道父亲那篇文章原稿是先交给了夏先生之后,夏先生直接送到编辑部的,足见夏先生很注重学术的百花齐放,这两个老同事也是相互尊重有加。曾有传言说,五六十年代考古界的“南北两派互相看不起对方”,但在他俩之间并不存在。杨先生顺带说到,这个文章发表得益于夏先生,但是当时夏先生忙于出差而没来得及签字,编辑们请编委中其他人补签却颇费周折。

故事四:我在本书即将脱稿时又得知,1973年,父亲带着学生张忠培拿着1959年后用了14年时间写成的《元君庙仰韶墓地》报告交到编辑部。一位负责编辑部工作的老同志说:“这个部分内容某文章已经有了,那个部分就不必再单独出现了”,“泉护村报告也不必发了,有了已经出版的《庙底沟与三里桥》就够了!”此后,这位老同志还写信给张忠培,建议再删除《元君庙仰韶墓地》报告中的一些图版和线图,并将文字压缩后再分两期连载——连我这个外行人听了都会感到,这几把砍刀正把作者的思想灵魂抹杀殆尽。事情就这样被封压了。直到后来情况转变,该报告才终于在1983年4月由文物出版社正式出版发行。张忠培在新书的封三上写道:“一九五九年写成初稿,廿四年后才贡献给读者!”

有位考古人对我说,《关于仰韶文化的若干问题》是一篇有分量的标志性论文:作者的学术思想正趋成熟、即将进入一个新境界。这使我注意到,在1965年父亲还有一篇未发表、但已基本完稿的五千字论文:《黄河流域中下游原始考古动态》。我觉得这两篇论文可称为姊妹篇,值得一述。父亲很在意这篇文章。这里仅摘录几句:中心问题是我国原始公社氏族制的发生、发展和消亡,特别是从母系到父系的转变,这一革命变化,其目的是宣传辩证法和唯物论。实际工作是围绕着仰韶、大汶口和龙山这三种文化进行的(本书注:此文核心部分除了重点讨论这三种文化,还介绍了马家窑文化,齐家文化,共五种)。正确的探索途径应从类型分析、年代分期着手。问题的探索是沿着两个方面进行的:一、它们的年代分期以及由此所反映的社会发展阶段;二、特征的性质,文化类型以及由此所反映的民族文化关系。

在介绍了大汶口文化之后,他写道:

值得注意的是,仰韶文化的东部地区,以洛阳为中心,它的后期明显地受到来自东方的文化影响。但如仔细把大汶口—青莲岗—屈家岭这一沿海沿江弧形地带的同期文化遗存特征,加以对比,不难发现,仰韶后期所受到东南方向的影响,最直接的是来自大汶口。偃师洛城发现的大汶口类型墓地也帮助说明这一点。因此,我们似乎可以说,这时期—仰韶后期,以泰山之阳为中心的大汶口人在文化上超过了原来以华山之阴为中心的仰韶人,也超过了当时我国所有其他原始文化的人们。各地区间文化的相互作用,这一点在我国原始社会历史上是有其深远意义的:一、它加速了我国原始公社氏族制从繁荣向解体的过渡,向父系氏族制的过渡;二、文化中心从关中东移到中原(河南);三、华族范围的不断扩大。

我由此联想到北京大学赵辉教授在《战国秦汉考古讲义》(苏秉琦主编,上海古籍出版社,2014年出版)前言里说的,他在翻阅了那些未发表的资料和笔记之后认识到:(苏秉琦的区系类型思想)“就研究方法、研究思路而言,其实早在(20世纪)50年代时就已经很成熟了。”所以这两个姊妹篇,或许是研究他学术思想发展历程不可或缺的史实资料。

与张光直先生的交谊

改革开放以来,我父亲接触的第一个海外华人考古学者,是张光直先生。他是李济先生的得意门生,较早地接触了大陆考古界。

父亲告诉我,张先生自70年代中后期,和大陆有了多次交往,直到70年代末才知道北京大学有考古专业,还有个苏氏。父亲说他是一位很有个性的执着的人,也很难得地在向西方介绍宣传中国考古学,是追求真理而不顾其他世俗观念的人。他的学术成绩和沟通海峡两岸学术关系、培养学生、接待大陆年轻学者访问等作为,都值得赞赏,怪不得李济先生那么喜欢这个弟子。

父亲还说:他起初也信守“中原中心论”,对“多元一统”说不屑一顾,但他凭资料、凭逻辑推理来和你争论,最后在众多的资料面前,终于把他历来固守的观念抛弃了,是位难得的认真做学问的人。

和张光直先生(左)在北大

和张光直先生(左)在北大

当然,父亲和张先生在一些具体问题上,观点不尽一致。1986年,张光直提出“玉琮时代”说,认为“玉琮时代,代表巫政结合、产生特权阶级的时代,亦即《国语·楚语》所说帝颛顼令重、黎二神绝地天通的时代”,并认为玉琮时代介于石器时代与青铜时代之间,因而构成中国古文化发展的四个阶段,即石器时代、玉琮时代、青铜时代和铁器时代。父亲似对这四个阶段说并不热衷。虽然他对玉文化也很重视,但并不认为一定单独存在过这样一个玉文化的阶段。

《中国文明起源新探》出版始末

80年代中期之后,随着《人民中国》《瞭望》《辽宁画报》和香港《明报》等记者的采访报道,以及《华人·龙的传人·中国人——考古寻根记》一书的出版及获奖,引起了香港商务印书馆对内地考古新成果和新思想的关注。他们打算把这些新发现和新动态,在海外进行大力宣传。于是,到了90年代初期,父亲和出版社之间中断了几十年的关系,才总算又接续上了。

1995年年末,郭大顺先生接到香港商务印书馆的电话,说负责全部旅行安排,就及时和我父亲联系。父亲希望能有个合适的环境写作。他说的合适环境,一是有合适的人,便于深度沟通,二是干扰少,专心致志,所以到香港去最好。

可那个时候,办理赴港手续特别麻烦,于是退了一步,改成了去深圳。郭大顺先生和一位护士长陪同,为期四十天(1996年1月8日至2月20日),半疗养半工作,聊天中追忆往事,郭先生全程记录。我一再体会到他这“最后一搏,隔海相望”的心境。

这四十天一切顺利。之后,郭先生“穷数月之力,整出了初稿”,功不可没。

《中国文明起源新探》一书的各个版本

《中国文明起源新探》一书的各个版本

回京后父亲对我们说,这本即将问世的书,多是“点到为止”,读者可参阅其他文章书籍来审视和补充,也可尽量发挥自己的思考,自行判断,或舍或取。他很舒畅地说:不论对它如何评说,无论将来有怎样的新进展把这小书和我的思想叠压在历史的堆积层里,我总算对后人有个完整的交代了。又对《明报》记者说,这是“一本我的大众化的著作,把我一生所知、所得,简洁地说出来了”。

俞伟超先生认为,《中国文明起源新探》一书,是20世纪中国考古学的一个里程碑,它“集大成式展示出的苏秉琦考古公众化思想,集中反映出苏秉琦时代中国公众考古学所达到的理论高度和发展水平。从考古学科到知识界乃至社会的各种解读和阐释,更反映出普遍的共识”。“他是一个真正的理想主义者,终身一心为重建中国古史、为考古学的科学化与公众化、为中国考古学能更好地起到增强民族凝聚力的作用而奋斗不已。”

费孝通先生写道:“苏秉琦著《中国文明起源新探》,代表了我国学者对中国文化发展历程实事求是研究的传统,这是一本人文科学研究的成果,是中国人对自己文化的自觉。他用古代遗传的实物来实证中国五千年的文明发展的过程,在中国人面临空前大转型的时刻在学术方面集中了考古学界几代学者的研究成果,得出了这样一本著作,意义深长……

- 0000

- 0002

- 0000

- 0002

- 0002