张光直:“夏”问题:中国考古学的“哥德巴赫猜想”

在中国早期的历史上,夏商周三代显然是关键性的一段:中国文字记载的信史是在这一段时间里开始的,中国这个国家是在这一段时期里形成的,整个中国历史时代的许多文物制度的基础是在这个时期里奠定的。自从科学的考古学在中国发达以来,很多人都期待着考古学对三代的历史会有重要的贡献;甚至很可以说,许多人会认为考古学对中国史学最大的贡献应该在三代。

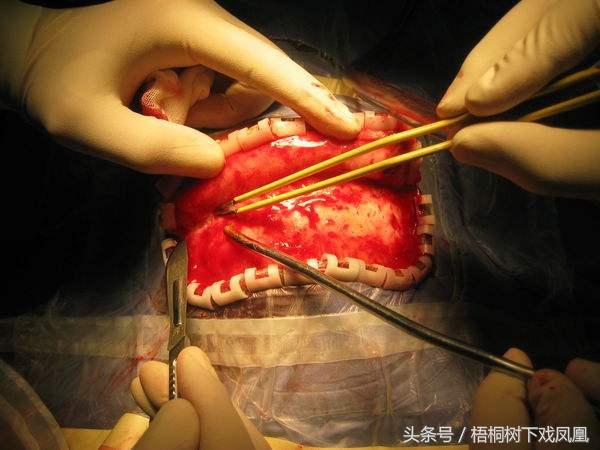

1978年二里头二号墓址挖掘现场

1978年二里头二号墓址挖掘现场

现代考古学与历史文献资料的结合发生于1928年,其地点是殷墟——传说中商朝最后的都城,自从19世纪和20世纪之交,这里出土的卜辞引起了学术界的瞩目之后,殷墟这个地方亦引起了人们的注意,当时的考古发掘也就在此地开始了。从那时起,一个紧迫的任务就摆在考古学家们的面前,即把已付诸商史研究的那些做法再用于对夏王朝的探索,以解决那些与这些传说中的王朝相关的历史文献记载问题。殷墟的考古发现,特别是其所出土的卜辞中关于商王室的资料,对历史文献中关于商朝的记载提供了强有力的支持,即与《史记》中对商王朝的综述基本一致。为此,研究古代史的历史学家和考古学家们深受鼓舞,并相信历史文献中关于夏朝的记载(也被系统地综述于《史记》中)大概实质上也是可信的。他们希望考古学家能对此予以同样的证实。

二里头究竟是夏文化还是商文化

“尽管文献上记载的关于某些夏王,特别是夏朝的创立者——禹的许多故事带有神话色彩,但中国的历史学家们基本相信有关夏朝的文献记载,主要是根据许多历史文献上和民间传说中所谈到的被夏朝用作政治中心以及监狱的城镇。历史地理学一直是中国传统史学的一个特别重要的组成部分,口头流传或文学书中所描述的关于某一城市的传说,经常能延续几个世纪甚至上千年,我们必须认真对待这一情况,而它对于任何一位利用了历史地理方面的百科全书的学者来说,正是一个可靠的前提条件。

1959年考古研究所的徐旭生及其所带领的考察队出发去寻找夏墟。他们奔向了传说中夏朝城市最集中的地区。

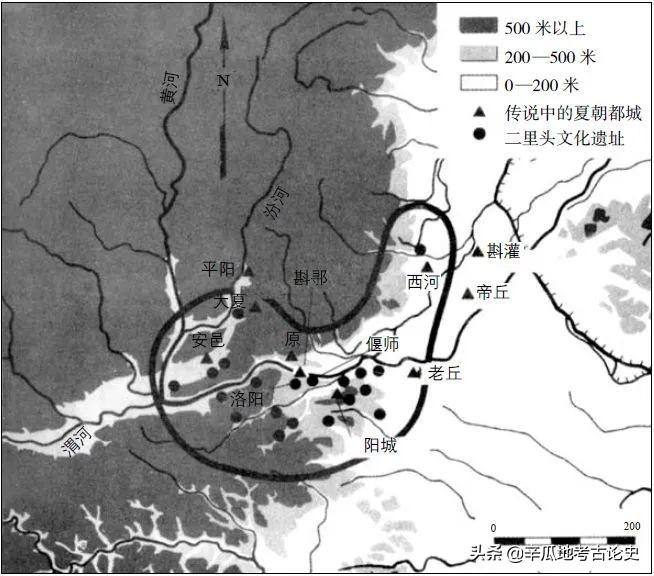

我们想找出夏氏族或部落所活动的区域,就需要从古代所遗留下来的传说中去寻找……由于夏代离现在很远,所保留的史料已经不丰富,尤其是里面包有地名的史料。徐旭生约略地统计一下:在先秦书中关于夏代并包含有地名的史料大约有80条左右……仅只不到30条关于夏后氏都邑的记载……在研究这些名称的基础上,他们认为有两个区域应该特别注意:第一是河南中部的洛阳平原及其附近,尤其是颍水谷的上游登封、禹县地带;第二是山西西南部汾水下游(大约自霍山以南)一带。

徐旭生等人在豫中地区活动了一个多月。在他们所考察的遗址中就有二里头遗址,该遗址最初被发现于1957年,在二里头村南,位于偃师西偏南 9公里的洛河边。该遗址的范围,东西长3—3.5公里,南北宽约1.5公里。他们在遗址上采集到的陶器碎片,“与郑州洛达庙、洛阳东干沟的遗物性质相类似,大约属于商代早期”。洛达庙和东干沟是先前被发现的遗址,其出土的陶器在类型学和地层学上都介于龙山文化和50年代前期发现的以郑州二里冈为代表的商文化类型之间。由于洛达庙遗址所出土的陶器,确切无疑地显示出了与商文化的密切关系,该遗址被认为是商代早期的典型遗址。到了1959年,二里头遗址出土了与洛达庙遗址相同的陶器。后来,在70年代,人们搞清了洛达庙、东干沟和二里头遗址都属于二里头文化,该文化的遗物,实际上早在1953年就首先出土于河南登封的玉村。

发现二里头遗址的徐旭生

发现二里头遗址的徐旭生

由于徐旭生的特别关注,二里头遗址成了考古研究所进行考古发掘的一个热点。那里已见于报道的考古发掘是在1959年、1960—1964年、1972 —1973年、1975年、1980年和 1981年。那里的考古工作不断有新的进展,最终的报告尚未出版,然而,通过对已知的资料的概括,我们足以了解二里头文化的特点,该文化是处于中华文明开端的一个重要而有特点的文化类型。二里头文化是商代早期文化吗?我们眼下就讨论这个问题。

二里头遗址的文化遗存分布于1.5公里×2.5公里的范围内,该遗址的地势比周围略高一点,文化层一般较厚,在有些地点厚达3米。其文化遗存通常被划分为四期,这四期被认为皆属于同一个文化类型。第二期的遗物非常丰富,在该期还发现有夯土房基。第三期出土了大型建筑遗存和有朱砂的墓葬,但第二、三期之间无明显的分隔。第四期有大量灰坑,暗示出在该阶段没发生人口锐减的现象。第四期与郑州商文化的二里冈下层相当。关于二里头究竟是夏文化还是商文化的问题,初步的地层学资料显得有些滞后。

尽管对于不断进行的发掘工作来说,已发表的报告仅是初步的,但清楚的是二里头已出土了全面的遗存,该遗存表明了其处于一个与龙山文化有着本质区别的社会和文化发展阶段。这个阶段的特征是,出现了宫殿建筑以及与安阳王陵墓规模相当的随葬有珍稀物品、青铜礼器及武器的大墓,在该阶段的遗存中,出土了成套的专用酒器,存在着可能与宗教祭祀相关的、以人为牺牲品的现象,有使用文字的迹象。这些新特征表明二里头文化时期,社会财富及权力已集中到了少数特殊人物的手中,这些人明显地处于比龙山文化的酋长贵族更为显赫的地位上。

属于这个新文化的遗址已被发现了几十座。据报道,它们位于豫中和豫西以及晋西南的若干个县,集中于洛河、颍水、汝水流域以及汾河、涑水和浍水流域——恰好是河南龙山文化的豫中和豫西类型的分布区。在该区域内,晋西南的遗址据信构成了一个地域类型,其中一个著名的遗址为东下冯遗址。但是,整个二里头文化相当明确地源于该地区的龙山文化。实际上,在几个地层关系明确的遗址中,诸如洛阳的矬李和密县的新寨,通过中间过渡地层,由龙山文化风格至二里头文化风格的发展过程已被充分地证实了。

2号宫殿基址南门与南庑

2号宫殿基址南门与南庑

另一方面,关于二里头文化究竟属文献上的哪个朝代的问题,自70年代后期以来一直是全国历史和考古学界长期争论不休的问题。正如上文所述,二里头遗址的被鉴别纵然是搜寻夏墟的考察结果,它却从一开始就被认为是商代早期遗址,因为其陶器与早些时候发现于郑州和洛阳的商代早期的陶器相似。把二里头遗址当做商代早期遗址的另一个有力的根据是二里头遗址所在的偃师市,在传说中被认为是商汤的都城之一的所在地——西亳。如果二里头属于商代早期,再加上商代中期的郑州和晚期的安阳,那么商文明的整个发展史就较为完备了。根据考古学上龙山文化、商代早期、中期和晚期器物组合的演变过程,这个发展序列是完全可能的。

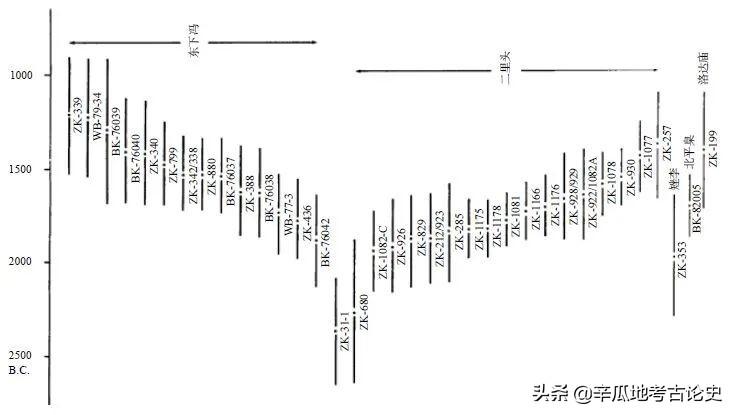

然而,到了20世纪70年代,许多考古学家开始怀疑二里头文化是否属于商代早期。正如佟柱臣于1975年所指出的那样,二里头文化的地域分布,异乎寻常地与传说中夏族活动的地域相一致,近年来所公布的关于二里头文化的碳十四测定的年代数据恰好在夏朝的年代范围内,而对于商朝则显得有点偏早。

二里头文化的碳十四数据

二里头文化的碳十四数据

另外,1976年我在注意到商起源于东方的传说的同时,也注意到在考古学上商与东部沿海地区的新石器时代文化有许多相似的特点。与此同时,带有夯土城墙的王城岗遗址于1977年被发掘,那种认为它是传说中的阳城(禹王的都城之一)的观点得到了学术界的认真对待。1977年11月,在该地举行了一次专题讨论会,以讨论王城岗遗址与夏文明的全部关系问题, 110位考古学家出席了会议。该问题对于中国考古学的重要性通过中国考古学会的第四次年会而得以显示。这次年会在与王城岗相邻的郑州举行,会议的整个内容,都围绕着中国青铜时代以及对夏、商文明的探索问题。在上述会议上,与会者们观点分歧,一些人认为二里头文化是夏族的文化,二里头遗址从早至晚的四层遗存皆为夏朝遗存,而另一些人则主张,仅第一、二期为夏朝遗存,第三、四期则属于商朝遗存。在持后一种观点的学者们中间,有一些人欲将夏朝推至于龙山文化之中。就二里头遗址而言,直到最终的报告发表后我们方能予以定论。在初步公布的资料及所进行的讨论中,存在着无法调和的观点分歧,这主要应归咎于已公布的关于该遗址的不完备的资料中那些粗略的描述。例如:一些报告强调第二期和第三期之间的间断性,由此争辩说造成这种文化差异的主要原因是商对夏的征服,而其他报告则大谈第二、三期之间在文化上的连续性及渐变过程。近来在偃师所发现的一座带有城墙的商城被认为是传说中西亳的更合理的所在地,这可能会减少那种持二里头遗址是商代早期都城的观点者的论据。而就二里头文化而言,其地域分布范围与传说中夏朝都城之地望的巧合不可能纯属偶然。只有等到那种能将二里头文化鉴别为文献上所载的某个朝代或民族的文字被发现之时,二里头文化与夏朝的关系问题才能迎刃而解。不过本书作者敢断定:二里头文化为夏文化,而不是商朝早期文化。

二里头文化的主要遗址及传说中的夏朝都城之所在

二里头文化的主要遗址及传说中的夏朝都城之所在

三代之间的横的关系,是了解中国古代国家形成过程的关键

“晚近的考古资料使我们对三代史产生一个新的看法,就是从三代关系上看中国古代国家形成的经过。我觉得我们过去对三代古史看法的两个元素,现在要经过根本性的修正。这两个元素,一是对三代的直的继承关系的强调;二是将三代一脉相承的文明发展看做在中国古代野蛮社会里的一个文明孤岛上孤立发展。最近的考古研究使我们对新旧史料重新加以检讨的结果,使我觉得这两个元素是对古史真相了解的重大障碍。夏、商、周三代之间的横的关系,才是了解中国古代国家形成过程的关键。

三代文化与历史在现代考古资料里的地位,可以说是当代中国考古学上最主要的关键问题之一。周代考古历史最久,但西周及伐商以前的周人史料,除了青铜器以外,还很贫乏。商代考古,自1928年中央研究院发掘殷墟以来,已有50年的历史了;这50年间的商代考古可以分为好几个阶段:1928年殷墟发掘为第一期之始,1950年郑州发现商城为第二阶段之始,1959年偃师二里头发掘为第三期之始,1970年山东大汶口文化的发表和长江流域殷商遗址的发现,可说是第四期之始。夏代的考古,尚停留在辨认现有考古资料里有无夏代的阶段。

在仰韶文化发现的初期,曾有人根据仰韶文化分布地域与传说中的夏代活动地域互相重叠,推测过仰韶文化便是夏代文化的考古表现。这个说法,到现在已经不大有人再提了,因为仰韶文化的年代越来越早(最近根据已有的碳14年代的判断是公元前5000年到公元前3000年左右),与夏代的时间不合,而且仰韶文化所代表的社会发展情况也比夏代要原始得多。

将考古学上的文化与历史传说中的文化相印证,最好的证据是文字上的,如殷墟的甲骨文中的王名、世系与人名和《史记·殷本纪》中材料的印证。如果没有文字本身的证据,我们便只好使用时间和空间上的对证。在夏代的活动地理范围之内分布,在时代上可以判定为公元前2000年前后的考古学上的文化,就有当作夏代文化考虑的资格。

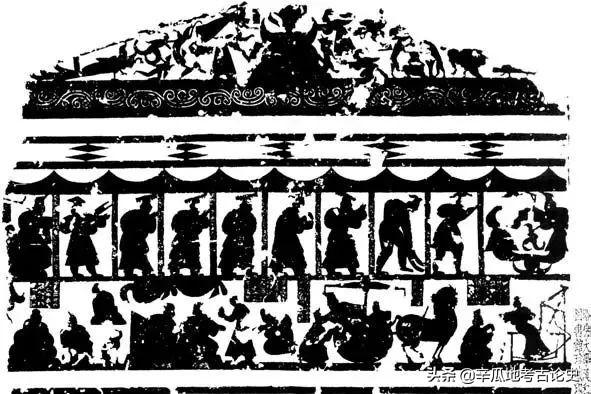

山东嘉祥武梁祠东汉石刻画像,其内容表明了(从右向左)传说中三皇五帝的接续

山东嘉祥武梁祠东汉石刻画像,其内容表明了(从右向左)传说中三皇五帝的接续

对二里头类型文化到底是夏还是早商的判断,我们还是不能离开那时间与空间上的基本证据。从空间上看,二里头类型文化的分布,“在偃师除二里头外,还有灰嘴,洛阳有东乾沟,巩县有稍柴,郑州有洛达庙,荥阳有上街,陕县有七里铺,共几十处,在晋南也有与豫西近似的遗址。……值得注意的是二里头类型文化分布的范围也恰恰是文献上所记的夏族的活动的地方——伊、洛、河、济之间”。在时间上呢,二里头类型文化遗址出土中做了碳14鉴定的标本有4件:

ZK—212二里头早期1920±115B.C.ZK—285二里头早期1900±130B.C.ZK—286二里头四期1625±130B.C.ZK—257二里头三期1450±155 B.C.

两件二里头早期(一期)的标本,彼此相当紧密地扣合,合在一起的年代范围是1770 B.C.至2035B.C.,可说完全在夏代的范围之内。二里头的第三期文化是二里头发展的高潮,有宫殿基址和铜、玉器等,它的一件碳素标本年代范围是1295B.C.至1605 B.C.,佟柱臣据此推测二里头三期文化当是汤都西亳的时代。但如夏鼐所说的,“只有一系列的基本一致的碳14年代才是有价值的,而一两个孤零的数据,就其本身而论,是没有多大意义的”。ZK—286号第四期的标本的年代反而比ZK—257第三期的稍早,是公元前1495至公元前1755年;取其较早的一端则正是夏末商初。看来,三四两期这两个年代之中至少有一个是有问题的。如果第三期的标本是不可靠的,那么第三期的年代可能是处于公元前1605至公元前1770年之间的,正是夏代的晚期。固然这4件碳14标本放在一起来看,很有把二里头类型文化全部放入夏代年代范围之内的倾向,我们说二里头类型文化便是夏文化,另外还根据了其他方面的年代学的考虑。照我们的了解,二里头遗址的四期文化是相连续的发展,而第三期是其高潮。夏桀所都斟,一说在河南洛阳一带。如果二里头一、二期为夏文化,三、四期代表夏末的都邑文化,是与这个遗址的连续性的文化发展史相符的。如果说一、二期是夏,三期起是商,我们不免要问为何二、三期之间,不见改朝换代情形之下应会引起的不整合的现象,而且第三期以后的二里头类型文化的分布,为何仍然限制在夏人活动范围之内。总之,照目前资料来看,二里头类型文化便是夏文化的可能性,在空间上是全合的,在时间上是很可以说得通的。但是我们还需要更多的碳14年代,尤其是三、四两期文化的年代,来加以进一步的证实。

二里头出土的陶器器型

二里头出土的陶器器型

如果二里头类型文化便是夏文化,它的来源如何?不论从陶器的特征来看,还是从社会发展的程度来看,说河南龙山文化是二里头类型文化的前身的说法是合理的。河南龙山文化的材料还不充分,但已有的材料已经显示了向夏代这一类父权国家发展的强烈迹象。在好几个遗址里出土的陶祖是男性祖先崇拜的很好的证据;骨卜的流行也对当时的宗教信仰和政教性质有相当的启示。轮制陶器的出现指明手工业的分工。1957年秋北京大学考古专业的邯郸考古发掘队在涧沟村的龙山文化遗址中发现有房基一处和水井二口。“在房基内发现人头骨四具,有砍伤痕与剥皮痕,显系砍死后又经剥皮的。”“水井被废弃后而埋有五层人骨架,其中也有男有女,有老有少,或者身首分离,或作挣扎状。由此推测,死者可能有被杀死,或被活埋的。”这种情形很可能是村落之间或部落之间战争的遗迹,也指明河南龙山文化的社会已经达到了内部分化外用甲兵的阶段,为进一步的二里头类型的夏代文明奠定了基础。后冈龙山文化遗址周围的夯土城墙也在这方面具有一定的意义。

虽然河南龙山文化向二里头类型文化发展是一个合理的假设,二里头类型文化中若干重要的新文化特征的来源还有待进一步的研究;这中间最要紧的自然是青铜器。二里头遗址第三期文化中迄今已出土了青铜的礼器三件;它们的制造虽然相当原始,而且朴实无文,却不像是青铜器甫始发明的最早阶段。这个问题的进一步的了解,还靠二里头类型文化早期和河南龙山文化遗址中青铜器的进一步发现。二里头遗址三期文化开始大量出现的陶文的早期历史,与其在中国文字发展史上的地位,也是需要进一步研究的问题。如果二里头遗址的宫殿基址与夏末的桀都有关,那么夏代诸王的其他都城,将来在二里头类型文化分布地域之内其他地点是会有新的发现的。夏代的考古目前还只是开了个头。

二里头宫殿区发掘现场

二里头宫殿区发掘现场

从殷墟发现发掘以后,一直到1950年郑州商城发现以前,商代考古的主要问题,是烂熟的殷墟文化的来源问题。郑州商城发现以后,这个问题得到部分的解决:殷商文化自“晚商”而追溯到“中商”;以郑州二里冈遗址遗物为代表的中商文化,显然是殷墟晚商文化的前身,而向龙山文化又接近了一步。中商文化的分布,经这二十多年的发现所示,遍及华北华南,一直向南到江南的江西。

中商文化再向上溯可以上溯到哪里?商代最早的都城,在以前的,是亳;除了安阳以外,亳是商代用作王都为时最久的一个都城。亳是今日的何处?以亳为名的地点在华北各省中虽然很多,但学者对汤都之亳所在地的说法,可以说是相当一致的,即把它放在今河南东部商丘县之南,安徽西北角亳县之北。这个区域里如果发现商代早期文化的遗存的话,便是最为理想的了。

虽然商代考古那最初的一段目前仍是一片空白,学者自不妨根据现有资料对商代文明的来源加以推断。在山东龙山镇城子崖遗址初发现的时候,中国考古学者有鉴于这个新文化里有不少殷商文化的成分——如夯土村墙,陶文和卜骨——在内,曾推测殷商文化的基础乃是山东的龙山文化。后来河南也有龙山文化发现,其中也有夯土村墙和卜骨;陶文更见于陕西关中地区年代更早的半坡村和姜寨的仰韶文化遗址。所以等到殷商文化自中商经二里头类型文化向上追溯到河南龙山文化的时候,大家都觉得河南龙山文化也同样够作殷商老祖宗的资格。如今如果二里头类型文化是夏而不是商,那么固然中商文化中仍不妨有河南龙山与二里头类型文化的若干成分(“殷因于夏礼”),可是中商和晚商文化里有没有直接自东方来的成分,便又成为一个值得重新提出来讨论的问题。

二里头出土的刻有图案的漆器碎片

二里头出土的刻有图案的漆器碎片

用这个新的眼光再回头来看看殷商文明与东海岸史前文化的关系,我们便会特别注意到:(1)那二者共有而在河南龙山文化里比较罕见或甚至缺如的成分,和(2)东海岸史前文化在社会与技术上的发展阶段是否为商代的兴起垫铺了基础。在这上面,要把十几年来新发现的似乎比山东龙山文化还要早一个阶段的大汶口文化合并起来一起看,就能看得更清楚些。从这个观点看东海岸史前文化的社会性质,近两三年来有好几篇分析大汶口文化社会的文章颇值得注意;它们的结论是说,当时已有贫富的分化(墓葬中殉物的多寡与性质差异)、有陶业上的分工(轮陶),有一夫一妻的婚制(男女合葬墓)。山东龙山文化时代的卜骨和更多更精美的轮制陶,以及当时已经出现的金属器山东龙山文化里至少有两处有金属器遗迹发现。一是河北唐山大城山出土的两个红铜牌;二是山东胶县三里河的两件铜锥形器,更代表着这个地区社会与技术上更进一步的发展,为殷商王朝的崛起铺了路。

除此以外,我最近又注意到大汶口文化和山东龙山文化里有拔齿习俗的证据;据金关丈夫的报告,这种证据在安阳出土的商人头骨中也有一例;这个报告如能证实,也是值得注意的一项共同习俗。把上面这些共同项目合并起来看,“绝大部分是与统治阶级的宗教、仪式、生活和艺术有关的”。它们有可能暗示着,殷商的统治者,亦即子姓的王朝,是来自东方的一个政治集团。这个说法,不但与传说中的商人先世居地相符合,而且很轻易就解释了中商与晚商文化里兼有山东和河南史前文化成分的这种现象。换言之,殷商的先公先王时代至少有一部分是和东海岸史前文化相重叠的,而先公先王时代的晚期与商汤立国以后很长的一段时间则是属于活动中心在河南东部、山东西部和安徽西北角的所谓早商时代。“这个区域是中国历史上的黄泛区的一部分,并且为黄河旧道所经,其远古遗物很可能深埋在多少世纪以来的沉积物的下面,所以华北的考古,在开封以东、运河以西这一大片地区,是出土资料最少的区域。我相信在这个地区,将来如果能够发现真正的‘早商’文化,它的面貌一定是一方面与二里头类型的夏文化有基本上的相似;在另一方面又构成花厅(大汶口)文化与龙山文化向较晚的殷商文明过渡的一个桥梁。后日的殷商文明,也可以说是东西文化混合的结果”。

安阳出土的商朝刻辞卜骨

安阳出土的商朝刻辞卜骨

总结上文来看,三代考古学所指明的古代中国文明发达史,不像过去所常相信的那样是“孤岛式”的,即夏、商、周三代前仆后继地形成一长条的文明史,像孤岛一样被蛮夷所包围的一种模式。现代对三代考古所指的文明进展方式是“平行并进式”的,即自新石器时代晚期以来,华北、华中有许多国家形成,其发展不但是平行的,而且是互相冲击、互相刺激而彼此促长的。夏代、商代与周代这三个名词,各有两种不同的意义,一是时代,即约2200B.C.至1750B.C.为夏代,1750B.C.至1100B.C.为商代,1100B.C.至250B.C.为周代:二是朝代,即在这三个时代中夏的王室在夏代为后来的人相信是华北诸国之长,商的王室在商代为华北诸国之长,而周的王室在周代为华北诸国之长。但夏商周又是三个政治集团,或称三个国家。这三个国家之间的关系是平行的:在夏商周三代中夏商周三个国可能都是同时存在的,只是其间的势力消长各代不同便是了。

节选摘编自张光直先生作品《中国青铜时代》、《古代中国中国考古学》

- 0000

- 0004

- 0000

- 0001

- 0000