张光直:融通中西的考古学巨人

编者按:2001年1月3日,享誉世界的美籍华裔考古学家、人类学家张光直先生离我们而去。我们在他逝世21周年的今天,推出此文,以缅怀他持之以恒地推动中美考古合作,培养人才,推动中国考古学在世界范围内的蓬勃发展,以及对考古学和人类学做出的卓越贡献。

在美国哈佛大学的官方网站上,一篇纪念文章这样评价一位华裔学者:“今天在世的人,无人能匹敌他的广阔视野。无人能以类似的权威在更广泛背景下阐释中国考古的复杂性。作为一位学者,作为一个人,他带来的启迪是永恒的。”

这位华裔学者,就是著名的人类学家、考古学家张光直先生(1931.4.15-2001.1.3)。

张光直先生(1931.4.15-2001.1.3)

张光直先生(1931.4.15-2001.1.3)

张光直有着一张极亮眼的“名片”:曾先后担任耶鲁大学和哈佛大学人类学系教授兼主任,当选中研院院士、美国国家科学院及美国文理科学院院士,并获得美国亚洲研究协会终身杰出成就奖。还曾担任北京大学、厦门大学和山东大学等学府的客座教授或荣誉教授等。

然而,名片上没办法体现的,是他的极度勤奋、谦逊与平和,以及他总是给人带来的如沐春风之感。作为一名学贯东西的学者、一位桃李满天下的老师,张先生身上闪耀的光环依旧照亮着后学钻研之路,依旧温暖着人心。

一、遇见西方

张光直的一生,与北京和台湾有着天然的联系。他的父亲张我军是台湾人,母亲罗心乡是湖北黄陂人。其父因到北京上大学而与其母相遇相恋。张光直与大哥和两个弟弟都出生在北京,都说一口地道的北京话,也会说台湾话。

从1937年通过口试成功进入北京当时最好的小学之一师大二附小之后,张光直的求学生涯一路坦途。他被保送进入师大附中的初中和高中。1946年,他刚上高中不久便生了一场病,耽误了功课。本打算继续在北京读书的他,最终决定随母亲回到台湾,然后入读台北的建国中学。1950年,张光直考入台湾大学考古人类学系。四年后以第一名的成绩毕业。之后,他进入美国哈佛大学深造,于1960年获得博士学位。开始了他定居美国,又时常游走于中国大陆和台湾的人生轨迹。

提起求学经历,张光直曾在自述早年生活的作品《番薯人的故事》中这样说:“我的一生没有要上哪个学校而不能上的问题,我常常说,我是天下最幸运的人。”

他眼里的幸运,在周围人眼中,伴随着聪慧与勤奋。历史学家余英时先生曾回忆道:“光直不但聪慧过人,而且用功的程度更不是常人所能想象。”余英时在哈佛燕京学社做访问学者时,张光直还在读研究生。他偶尔到张光直与音韵学家董同龢(音hé)合住的公寓拜访。张光直多是在勤奋学习,即使偶尔来和他们凑凑热闹,但不到十分钟便回房用功去了。余英时深感其自律之严格,加上他第一个学期就各门成绩皆为最优等,便笃定张光直“在学术上必有辉煌的成就”。

1955年,张光直在哈佛大学皮博迪博物馆门前(图片来源:张光直作品《商文明》,三联书店,2021年)

1955年,张光直在哈佛大学皮博迪博物馆门前(图片来源:张光直作品《商文明》,三联书店,2021年)

1960年,张光直以当时盛行于美国考古学领域的新型理论——聚落形态考古——为基本方法论,完成了博士论文《中国史前聚落:考古学理论与方法研究》。

聚落形态考古,以他自己的话说,是“把考古遗址当做聚落看,将聚落当做社群看。用这种方法来整理考古资料,主要的目的是将‘物’在概念上转化成‘人’。所以考古学的‘资料’就转化成人类学的‘现象’。”

这篇论文,不仅成为“20世纪六七十年代美国考古学理论与方法研究的经典读物”,更是他融入并深刻影响西方主流考古学界的开始。

此后,他在多本英文论著中参与理论的阐释和讨论,成为迄今为止“唯一在中国出生而能对主流考古学理论和方法发生根本影响的学者”。

“聚落形态调查方法的建立,基本上是张光直先生创立的……他是第一个写出聚落形态调查研究著作的学者。这套方法后来成为所有考古学家理所当然必须要学习和使用的方法。当然,聚落形态研究不止是一种,有各种各样的可能性,可是基本的思路却是张光直先生在20世纪60年代就设定好了的。”张光直的学生、现美国加州大学洛杉矶分校中国考古与艺术史教授罗泰在一次访谈中如是说。在美国,“知道张光直先生的学者,不一定是因为他研究中国考古学的伟大成绩,而是在于他对人类学的主流研究做出了重要的贡献。”

二、西方的中国考古学“圣经”

20世纪50至80年代初,张光直的著作和学说并不为大陆学者所知。他在这阶段主要研究中国考古学并将其介绍给西方,同时在台湾也做过极有影响力的考古发掘。

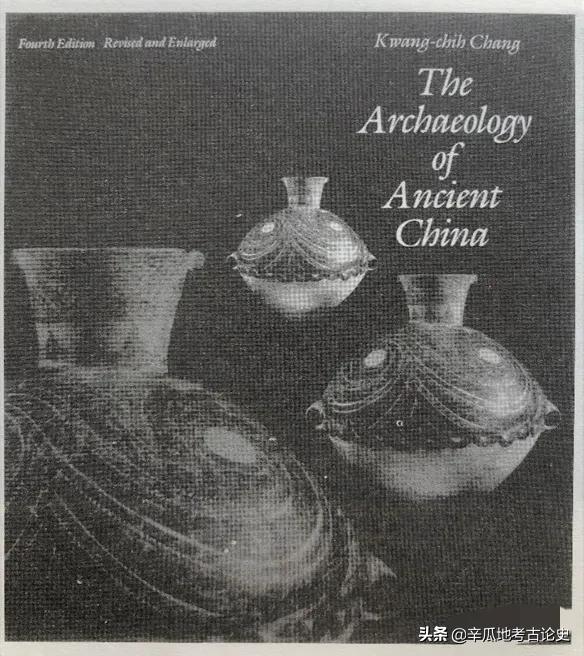

1961年,张光直着手将聚落形态考古理论应用于中国考古学研究中。他整理了当时所有的中国考古资料,于1963年出版英文版《古代中国考古学》。著作一出,即受到学界极大重视,立刻成为全世界各区域考古学的基本参考书之一。到1986年第四版问世,该著作一直作为西方了解古代中国世界的重要参考书,其权威地位持续达三四十年之久而无人能撼动。

《古代中国考古学》英文版第四版,1986年(图片来源:《古代中国考古学》,三联书店,2020年)

《古代中国考古学》英文版第四版,1986年(图片来源:《古代中国考古学》,三联书店,2020年)

在这本书中,张光直还运用当时的已有材料参与中国文明起源的讨论。第一版中,张光直提出了一个中国文明起源的框架,即中国新石器时代文化以中原为核心向周边地区扩散。这一看法是他在1959年就提出来的。这一年,他撰写了《中国新石器时代文化断代》一文。文中,他根据当时的材料,在与大陆完全隔绝的情况下,提出了这个“中原核心说”。而同年,中国大陆也有两篇文章得出了相同看法。在大陆,考古学家可以直接观察遗址和实物资料,而张光直只能翻阅考古材料和报告,能得出这种看法,则更显其眼光之敏锐。

之后,随着新材料的积累,他不断检视这一解释框架。他真正让材料说话,而不是囿于以往的观点而固步自封。在第四版中,张光直提出了著名的“相互作用圈”理论,否定了中原一枝独秀的看法,改用了区域多元性的诠释。

如今,距离第四版《古代中国考古学》的出版已经过去了三十多年,先生逝世也已二十一年,这期间不断有新的考古材料出现,学界对中国文明起源的解释也更趋完善。但张光直对中国文明起源问题的讨论,仍具有启发意义。

中国社会科学院考古研究所所长陈星灿认为,张光直先生所提出的“相互作用圈”理论,作为“多元一体”学说的一种,直到现在依然被广泛引用。

20世纪六七十年代,张光直还对夏商周三代进行深入研究,于1980年出版英文版《商文明》一书。此著作“是基于所有可以利用的材料而撰写的一部简明而又整合的中国商代文明史。”其中所用材料,涉及考古、古文献、古文字和自然科学研究成果,张光直将所有这些材料整合起来,“希望提供给人们一个比基于任何一种单独的材料所得到的,都要完整的商代历史图像。”

《商文明》英文版,1980年(图片来源:《商文明》,三联书店,2021年)

《商文明》英文版,1980年(图片来源:《商文明》,三联书店,2021年)

此书获得了美国著名汉学家吉德炜(David N. Keightley)的盛赞。他认为该书是“对东亚第一个历史王朝的考古学、人类学和文化所做的无与伦比的、百科全书式的介绍,”这本书“如果不是该领域的‘圣经’,至少也是‘新约’”。

陈星灿认为,《中国古代考古学》也同样值得这样的评价。而提起张光直对中国考古学走向世界的贡献,他说:“张先生的研究,让中国考古学开始在美国学术界占据一席之地。他推动了西方对中国先秦到上古时期的研究,进而促进了西方汉学或中国学的发展。”

三、“洛阳纸贵”

中国改革开放以后,考古学界敞开怀抱,迎接新鲜事物。张光直开始以在国内发表文章、在国内高校讲课的方式与中国学界沟通交流。20世纪80年代,他还引发了一场“洛阳纸贵”的轰动。

1984年,张光直到北京大学考古系作了九次演讲,将自己以往的研究心得与成果分享给国内同行与学子。其他高校的老师也都纷纷去北大听讲。讲座中,张光直讲述了很多当时中国学者闻所未闻的新理论和新观点,让人耳目一新。他提出中国上古史会如何影响世界史研究的问题,认为对前者的研究可揭示人类历史变迁的新法则;他介绍新的考古学理论和方法论,分析如何将其运用于中国的考古学研究上;他还阐释了青铜器在商周时期政治上的重要地位,也对青铜器的动物纹饰给出了全新的解读。

陈星灿回忆当年盛况时说:“当时我还在中山大学上学,对张先生在大陆的影响力已如雷贯耳。我的老师赶到北大听张先生的课,回来后,非常激动,说张先生的讲座犹如一股新鲜空气扑面而来。”作为学生,陈星灿对张先生的理论还懵懵懂懂,但他知道作为学考古的学生,这个人物的文章必定要读一读。

1986年,这些演讲内容被整理成书,名为《考古学专题六讲》 。这本书一面世即风靡全国,成为国内当时最畅销的考古学读物。另外,1983年出版的《中国青铜时代》也引发了购买热潮。一时间,张光直引发的“洛阳纸贵”成了考古学界津津乐道的现象。而他也成了文革后中国考古学界放眼看世界的第一扇窗。

《考古学专题六讲》,三联书店,2013年1月第一版

《考古学专题六讲》,三联书店,2013年1月第一版

四、心系商丘

张光直还致力于中美考古合作。1990年,他代表哈佛大学皮博迪博物馆与中国社会科学院考古研究所签订合作协议,进行早商和先商文化遗址的调查和发掘工作。“他相信商人的老家在东方,商丘就是商人祖先的第一个都城。”因此将田野发掘工作的重心放在商丘,这一合作也被称为“商丘计划”。

1994年,张光直在河南商丘考古发掘现场观察出土陶器(图片来源:《考古人类学随笔》,三联书店,2017年)

1994年,张光直在河南商丘考古发掘现场观察出土陶器(图片来源:《考古人类学随笔》,三联书店,2017年)

其实,早在1980年代初期,张光直就开始推动中美合作考古项目。到1990年终于成功,他在其中付出了极大的努力,也遭遇过挫折,真可谓十年磨一剑。

张光直的学生、如今是美国芝加哥大学教授的巫鸿先生在回忆老师时曾说,早在80年代初,张先生就与大陆的考古学家童恩正先生一起拟定了中美考古学合作计划。张先生兴奋地说,他已经找到充足的基金在大陆建立最现代的考古实验室,也争取到权威的学者主持这些实验室和其他项目。他希望通过这一计划,将“西方数十年发展出来的考古技术和方法可以准确而有效地介绍到中国去。”然而,这一计划到最后终因中方否决而功亏一篑。

张光直并未因此而放弃,“就像是发掘到一个空墓不会使一个成熟的考古学家放弃考古,张先生对与国内考古界合作的计划是一而再、再而三地进行下去,直到最后的相互理解。”

中美合作考古随着《中华人民共和国考古涉外工作管理办法》的颁布及中国的进一步开放而最终实现。然而,命运留给张光直的时间却不多了。自从1980年代末期,张光直患上帕金森症后,身体便每况愈下。到了1994年,中美双方开始在商丘进行实质性挖掘时,张光直已经步履维艰。到了1997年,他最后一次到商丘时,已无法独立行走,完全要靠轮椅代步,但他依然坚持走进现场,亲自手执小铲进行发掘。这一场景令在场的人无不为之动容。

1997年,张光直最后一次访问大陆,被搀扶着考察商丘东周时期的夯土城墙

1997年,张光直最后一次访问大陆,被搀扶着考察商丘东周时期的夯土城墙

从1990年至1999年项目合作终止,中美联合考古队发现了春秋时期的宋国故城遗址——老南关古城,还建立了商丘地区商代以前的考古学文化序列,不过,并未找到期待中的早商都城遗址。尽管张光直依然坚持自己的信念,但由于个人健康状况恶化以及其他各种因素,“商丘计划”中止。

张光直主导的这次合作给当时很多年轻的考古学者以深刻印象,也在他们心中种下了重回商丘的种子。

提及“商丘计划”的得失,尽管有人提出非议,但其意义不能被忽略。陈星灿说:“这次合作虽未发现商城,但在商丘建立的文化发展序列和宋国故城是考察和研究商文明的基础。另外,该合作也是中国考古学界在改革开放以后的首次国际合作项目,之后便陆续开展了其他国际合作。张光直,作为破冰者和第一个吃螃蟹的人,功不可没。”

六、世界眼光

站得高,看得远。曾担任过美国两所高等学府人类学系的主任,还参与到主流人类学和考古学理论的构建和讨论之中,张光直的眼光也是世界性的。

80年代他曾提出著名的“连续与破裂”观点。很多学者认为,这是他留给世界的最震撼、最具启发性的构想。

张光直认为,如果把眼光扩展到欧洲、近东、非洲、中东、远东、大洋洲和美洲,观察它们的古代文明起源,可以发现两种不同的方式:一种是“世界式”或非西方式的,以中国为代表,一种是西方式的。“前者的重要特征是连续式的,就是从野蛮社会到文明社会,许多文化、社会成分延续下来,其中主要延续下来的内容就是人与世界的关系、人与自然的关系。而后者即西方式的是一个突破式的,就是在人与自然环境的关系上,经过技术、贸易等新因素的产生而造成一种对自然生态系统束缚的突破。”

而且,张光直认为,以中国为代表的“连续性”文明演进方式是主要的、更普遍的,而西方的形态则是例外。所以从西方经验得来的社会科学领域的一般性法则就不能具有普遍的应用性。

这一振聋发聩的观点,引起了不小的震动。考古学家们纷纷回应。徐苹芳在回忆文章中提出,这一论点既是对中国考古学和古史研究提出的厚望,也是对近代以来以欧美为中心的西方学者提出的挑战。李零则认为这“并不是颠覆西方文明的宣言,而只是颠覆西方偏见的宣言”。

“这一观点极具前瞻性和启发性。”陈星灿说,“不过,要验证这一观点,还需要很多的研究和证据。”这一点,也正如张光直在其《中国古代史在世界史上的重要性》一文所言:“这是我新近的一个想法,要充分证明它,还需要许许多多的比较工作。我们是搞人类学、考古学的,我们掌握着世界性的材料,只有把这些材料加以比较,我们才能得出一个综合性的、接近事实的结论。”

这种将世界性的材料加以比较的研究方式,也贯穿在张光直对他学生的教诲中。他认为,一个学者对其他不同类型文明的了解越多,对自己所专门研究的文明的探讨就越深入。

不过,他的另一个颇具影响力的观点,也受到过质疑。这就是他提出的中国古代萨满式文明。他认为,中国古代文明中有一个重大概念,就是将世界分为天地人神等不同的层次。而这些层次之间是可以彼此沟通的。而巫、觋(音Xí,意为男巫)就是沟通各层的媒介。进而,他列举出中国古代巫师用来沟通天地的工具,如神山、“世界之树”、龟策(甲骨和八卦)以及各种动物。他还认为青铜时代各种器物上的动物纹饰是巫师沟通天地的助手。巫师也就是民族学中的“萨满”。

对此,很多人认同他的观点,也有诸多专家对此提出商榷。李零在其《绝地天通——研究中国早期宗教的三个视角》一文中曾提到,在美国一个学术会议上,他很认可一位评议人对“萨满”的说法,即“萨满”本来是个通古斯人的概念,却被大家用成了“万金油”,什么时候都可以用,什么地方都可以用。他认为:“对于研究中国宗教,巫术虽有一定重要性,但更重要的是,我们应当考虑礼仪和方术的意义。特别是商周以来的宗教,巫术是太低的估计。”

有关青铜器上动物纹饰的含义,普林斯顿大学的考古学家罗伯特·贝格利撰写文章表达了不同意见。他认为这些纹饰只是装饰,不一定具有特定的象征意义。

这些以科学精神和尊重态度提出的意见是为了促进学术的进步。正像李零所说,“批评是要怀有敬意的。”“假如我们对先生也有所批评,这绝不表明我们比他更为高明。因为我们的批评往往都是受惠于先,也得益于后,难道我们不应该感谢他吗?”

七、终结了一个时代,开启了另一个时代

要感谢张光直的人很多,他所做的值得被感谢的事也很多。

在学生时代,张光直曾受教于考古学、人类学、民族学等多领域的巨擘,如李济、高去寻、石璋如、凌纯声以及莫维斯、威利、瓦德和克拉克洪。他深受恩师治学与为人的影响,之后又将这些“财富”融合于自身学养之中,加倍地传承下去。他作为老师,培养了三代学生。这些学生如今分布在东亚、东南亚、欧洲、北美洲和大洋洲的众多国家,成为各自研究领域的专家。

1987年,张光直(后排居中)和他的学生们。

1987年,张光直(后排居中)和他的学生们。

他努力架设的沟通太平洋两岸的桥梁,让当时的中国社科院考古研究所成为赴美访学人员数量最多、频次最密集的机构,促进了中国考古学的人才培养。

张光直对人类学和考古学的理论发展做出了具有深远影响的贡献。这影响,至今犹在。他在中国大陆商丘、台湾凤鼻头、大坌坑所做的田野考古发掘工作,也将被载入史册!

在中国考古学界,他是一个时代的象征。陈星灿说:“在上世纪50至80年代,张光直先生差不多是西方世界了解中国考古学的唯一渠道。他就好像中国考古学的代言人,成为那个时代的象征符号。”

2001年1月3日,张光直先生还没来得及过上70岁的生日,就在折磨他多年的病痛中离世。哈佛大学官网发布的纪念文章中说:“张光直的逝去标志着一个时代的终结。”徐苹芳在2002年的纪念文章中则说:“光直离我们而去,他离去后给世界和中国考古学界遗留下来的空白,将由谁来替代?我只能说,我不知道。”

这一问题,没有人回答,大家只默默地做。

他的学生罗泰,中国青铜时代考古研究专家,成为张光直之后,在美国研究中国考古学的领军人物;他的学生巫鸿,则在艺术史领域搭建起东西方沟通的桥梁……还有更多的学生,执教于众多知名学府,培养更多具有世界眼光的考古学人。

2021年5月,由多家机构组成的联合考古队再次挺进商丘。当初的年轻队员已成为队伍的主力。他们希望可以找到更古老的商代和先商时期城址,一圆寻商之梦。

如今,中国考古学界的对外交流更加频繁。中国的考古学家经常在国际权威期刊上发表文章,在世界考古学的平台上发声;大批留学归来的博士生,将国外最新技术和理念介绍到国内,给学科发展源源不断注入新鲜血液;中国有三十多支考古队在欧、亚、非三大洲的三十多个国家做过或进行着国际间的考古发掘合作。这二十多年来的巨大进展,张光直先生若天上有知,也会感到由衷欣慰与喜悦吧!

2012年,同是张光直学生的美国斯坦福大学教授刘莉和陈星灿合作撰写了英文版的《中国考古学——旧石器时代晚期到早期青铜时代》一书。陈星灿说:“我们希望这本书可以作为1986年版《古代中国考古学》的一个更新,介绍给西方读者。同时,也希望此书能了却先生晚年想要修订再版的心愿。”该著作问世后,作为“剑桥世界考古丛书”之一,颇受欢迎。2017年,该书中文版面世,书的扉页上,赫然写着这样一段话:

“本书献给张光直先生

如果我们能够看得更远,那仅仅是因为

我们站在了巨人的肩膀上。”

- 0004

- 0001

- 0002

- 0002

- 0000