夏宏茹、高江涛:试析陶寺墓地随葬猪下颌骨现象

中国史前时期墓葬中随葬猪下颌骨是一种比较常见而又特殊的葬俗,据统计,全国有随葬猪下颌骨现象的史前遗址多达70余处,主要分布于黄河与长江流域。陶寺是黄河中游地区龙山时代使用猪下颌骨随葬最典型的一处遗址,学者们对于陶寺墓葬中这种突然盛行的葬俗虽然有所述及,但多是在论述整个黄河流域甚至全国范围内该现象时提到,或者只是作为墓葬葬猪的一部分予以分析,缺乏对陶寺墓葬随葬猪下颌骨现象的专题研究,本文尝试对此作一专门、系统、深入的分析。

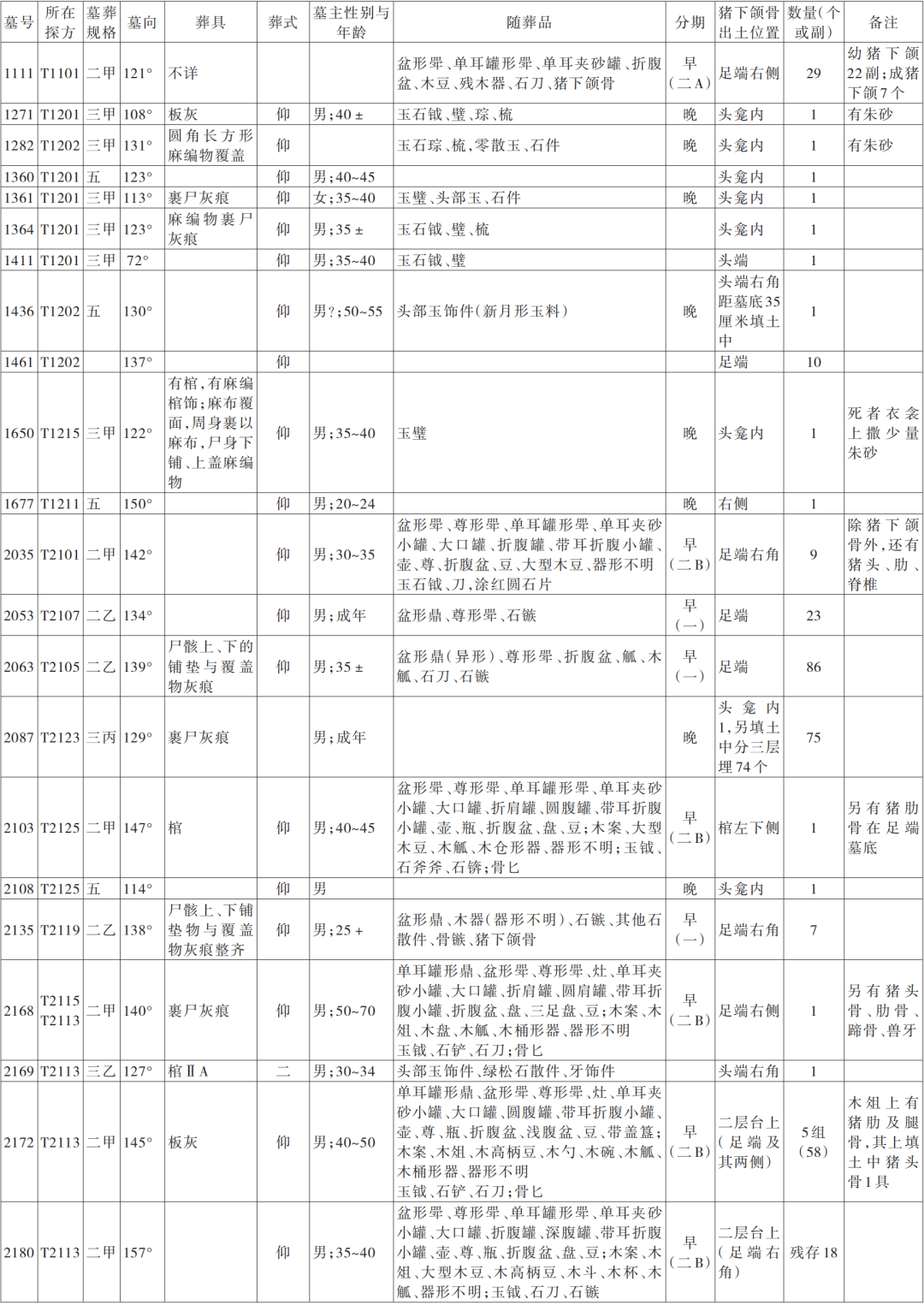

迄今为止,陶寺遗址有35座墓葬随葬猪下颌骨,多达562个个体,最少者1例,最多者达132例。(表一)这些单独有意的猪下颌骨随葬与陶寺大型墓中M3015、M3016、M3072、M3073、M3002以及M2001近足端墓底中被肢解后的猪头、脊椎、肋排、肩胛、蹄腿以及下颌骨等猪骸不同。

表一 陶寺遗址随葬猪下颌骨墓葬情况表

表一 陶寺遗址随葬猪下颌骨墓葬情况表

陶寺墓地早年发掘了1309座墓葬,明显存在大、中、小的等级差别,发掘者将可供等级划分的770座墓葬规格分为由高到低的六类。从随葬猪下颌骨的墓葬等级或规格看,最高等级的一类墓只有M22,二类墓葬最多,共有11座,三类墓葬11座,四类墓葬未见,五类墓葬10座,六类墓葬未见。可见,猪下颌骨发现于不同等级的墓葬,但比较多地出土于二、三类中型墓葬,大型墓多见整猪随葬,罕见单独随葬猪下颌骨者。数量达302座的六类小型墓中未见1例随葬。值得注意的是,属于二类墓葬的数量并不多,共30座,而其中随葬猪下颌骨的墓葬竟有11座,占三分之一余,此类墓葬盛行该葬俗可窥一斑。三类墓葬中也多是在三类甲型墓中随葬,而三类甲型墓葬在等级上接近二类墓葬。

从墓主性别与年龄看,35座墓葬中男性26座,女性2座,另有6座不能鉴定性别。虽然男女均有,但显然以男性为主,且多是30至45岁的壮年。

从随葬位置看,猪下颌骨多放置在墓主人的头、足两端,其中放置足端的有19例,头端的12例。头端者常见在头部墓室掏出一个壁龛,放入猪下颌骨,这类在头龛内放置猪下颌骨的墓葬达到8例,且是单纯放置猪下颌骨而未见其他如陶器、玉石器等随葬品。墓主人左右两侧放置猪下颌骨的仅有3例。此外,还有3例位置虽然是足端,但却是放置在二层台上。还有两例特殊的位置,一个是位于大型墓M22墓室东壁中央,此处并无壁龛之类遗迹,推测应该是悬挂。另一个是M2087,墓室填土中分三层埋葬74个猪下颌骨个体。

从随葬猪下颌骨数量看,多少不一,一般多见1个个体,最多的M2200达132个个体。虽然M2087填土中埋葬74个,但其墓室中也仅见头龛内1个个体。可以肯定的是,等级较高的二类墓葬随葬数量比较多,而低于此类的墓葬随葬数量多见1个体。

从墓葬早晚历时变化来看,陶寺文化早、中、晚均见有随葬猪下颌骨现象。陶寺文化早期多见于规格较高的二类墓葬中,二类以下等级罕见随葬;陶寺文化中期限于材料,仅有大型墓M22;陶寺文化晚期,低等级墓葬中也多见随葬。陶寺文化早期随葬猪下颌骨的12座墓葬出土了410个个体,晚期9座墓葬中,如果排除M2087填土75个,仅有14个个体,且8座墓葬均为头龛中1个个体,也就是说猪下颌骨随葬这种葬俗在陶寺文化早期时盛行于较高等级的墓葬中,至陶寺文化晚期时,等级低的小型墓葬中也较多出现,而且似乎形成一定的固定规制,即墓室专开头龛,并放置1副猪下颌骨。

此外,陶寺遗址在早年发掘的简报中公布了几座墓葬,其中编号M271的墓穴东南端(头端)墓口外坑中埋猪下颌骨1副。根据墓葬形制结构、随葬品以及情况描述,结合近年出版的大报告,可以断定M271即是大报告墓地Ⅰ区M1271,所述猪下颌骨为其头龛的一个个体。编号M282头端小浅坑中也埋有猪下颌骨,同样的M282实为大报告中的M1282,即头龛中的1副。但简报中提及的M282、M286、M288墓葬外围小坑中的多副猪下颌骨可能是单独的遗迹,不同于墓室中随葬的猪下颌骨。

猪下颌骨随葬的习俗在今天一些少数民族习俗中也能见到,海南的黎族会把宰杀的牛或猪的下颌骨连同其他随葬品一起放置在墓内的棺上。云南永宁的纳西族也随葬猪下颌骨,直到今天,他们还把平时吃剩下的猪下颌骨悬挂在室内的墙上收藏起来,作为财富的标志。

陶寺遗址墓葬中虽然有35座墓葬随葬有猪下颌骨,但这与已发掘的1300多座墓葬相比仍是少数,陶寺墓葬随葬猪下颌骨不是十分普遍的埋葬现象。

属于陶寺文化的另一处临汾下靳村墓地,由两次大规模的发掘情况推测,墓地原来面积约6000平方米,墓葬总数可达1500座以上,是一处大规模的墓地。下靳墓地已发掘墓葬562座,材料公布211座,从公开资料看,无论是小型墓,还是规模最大的墓葬M51以及较大型墓葬M32、M37、M58和M78等,均未见到有猪下颌骨随葬。在陶寺常见壁龛尤其头龛中放置猪下颌骨,下靳这些较大型墓葬虽也有壁龛,却未见壁龛中有一例放置。

陶寺文化中期墓地虽然发掘数量有限,目前也有7座墓葬,除前述大墓M22的一例猪下颌骨外,属于中型墓葬的M26、M28、M31、M32,虽经陶寺文化晚期盗扰破坏,但也出土一定数量的铜器、玉石器、骨器、蚌器、彩绘陶器等各类随葬品,却未见有任何猪下颌骨。小型墓葬M27与M33中同样未见猪下颌骨随葬。

陶寺遗址经过44年的考古发掘,学界一般认为它是一处都邑性的遗址。因此,从目前材料看,陶寺文化中随葬猪下颌骨的葬俗仅仅出现在都城这一最高等级的聚落中,这似乎与陶寺作为当时的政治、经济与文化的中心地位是相适应的,和陶寺文化高度的复杂与多样性反映的不同地方族群或集团参与其社会运营与仪式的状况是一致的。

陶寺文化早期时,大型墓葬中多见整猪的随葬而罕见单纯的猪下颌骨随葬,随葬猪下颌骨的墓葬基本是属于二类的中型墓葬,因此可以说这些墓主人不是大型墓所代表的“王者”,也不是普通的平民,而是当时社会的部分贵族阶层。而至陶寺文化晚期时,早期贵族中盛行的这种葬俗发生较大变化,常见于规格属于三类和五类等级的墓葬,这些猪下颌骨为社会的下等贵族和平民所随葬。

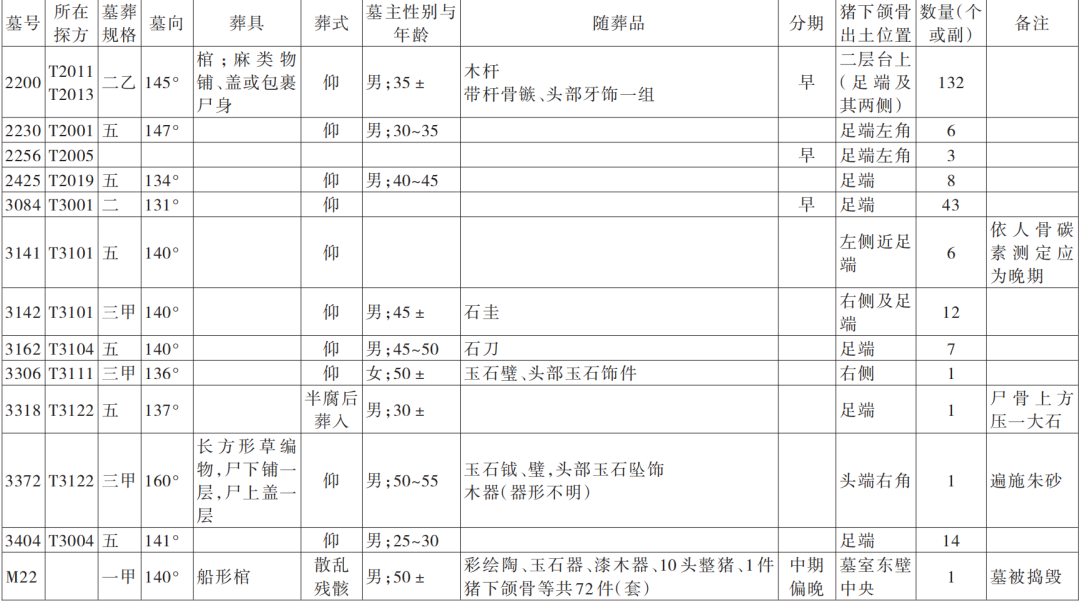

随葬猪下颌骨墓葬的墓地空间布局十分值得我们深思。根据勘探,陶寺墓地面积在4万平方米以上,发掘区被分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区,其中Ⅱ、Ⅲ区相连,Ⅰ区与之相隔一定距离。随葬猪下颌骨的墓葬在三个区都有发现,Ⅰ区随葬猪下颌骨的墓葬所在区域没有统一的平面图,墓葬整体的空间布局不得详知,但11座墓葬中除了M1111外,其他墓葬均分布于相连的探方T1201、T1202、T1215与T1211中,相对比较集中分布。Ⅱ、Ⅲ区有较为详细的墓葬分布平面图,我们可以做进一步的分析。同样,随葬猪下颌骨的墓葬在Ⅱ、Ⅲ区都有分布,但明显比较集中地分布在Ⅱ区。值得注意的是,其中M2135、M2053、M2063、M2256、M2200为同一排,M2103、M2168、M2172、M2180、M2035也为同一排。可见,在陶寺文化早期时,随葬猪下颌骨的墓葬呈现同一排集中分布的形态。(图一)陶寺墓地埋葬形态不仅聚族而葬,而且成排成列整齐布局,这种基于血缘关系成排埋在一起的墓葬很可能代表了一个家族或小的宗族。再结合这些墓葬墓主性别看,两排随葬猪下颌骨的墓葬竟然均是成年男性,属于传统上认为的典型父权制家族。

图一 陶寺文化早期Ⅱ、Ⅲ区随葬猪下颌骨墓葬分布图

图一 陶寺文化早期Ⅱ、Ⅲ区随葬猪下颌骨墓葬分布图

以上两排墓葬中又各有一座规模明显大于其他的墓葬,即M2200与M2172。单就墓葬大小而言,M2200墓口长3.7米,宽2.93米,深3.45米,是陶寺墓地发掘的1309座墓葬中墓圹规模最大者;M2172墓口长3.3米,宽2.89米,存深1.88米,墓圹规模显然也大于墓地中五座“王级”大墓,只是随葬品略少于这些大型墓。因此,这类墓葬规格或等级最接近一类大型墓,应是各自家族中地位最高者。

此外,M2200除了头顶1件简单的头饰和显示“武力”的18根箭外,最显眼的就是墓地唯一的1根涂朱圆木杆。何驽先生认为这件木杆很可能就是代表古代天文科技以观测日影的圭表之“表”。M2200墓室中未见其他同类墓葬中常见的木器、彩绘陶器、玉石器等,如果此类随葬品代表墓主生前日常所用之物,则很可能表明其没有“私产”而为“大众”服务。墓室中随葬的完整而又数量巨大的猪下颌骨被有意分成13组,并有序依次摆放在二层台上,应是不同家庭或扩大家庭送葬群体的助葬之物(详见后文),这些都反映了墓主生前特殊的身份与地位。因此,推测M2200是一位拥有知识技术并为大众工作的某一大家族的尊崇者,也是当时整个陶寺社会的一位十分重要人物。M2172有着较多的随葬品,其中右臂横置的玉钺显示了“杖黄钺”式的军权或武力。墓室内显著位置放置的木“桶形器”以及木勺很有可能是测定水平的仪器。M2172二层台残存有5组58副猪下颌骨,按照对称排放的原则,实际上原有数应该在百副以上,同样的这种超乎寻常多的猪下颌骨有意分组并依次规律放置,反映的是不同家庭甚至家族对墓主的助葬与送葬行为。可见,M2172也是拥有知识技术并为大家族和整个社会所尊的重量级人物。

前文已言,目前陶寺文化分布范围内仅陶寺遗址见有随葬猪下颌骨,同属晋南地区的陶寺文化以外与之大体同时期的清凉寺墓地M76有一例猪骨随葬。罗运兵先生敏锐地观察到这例猪下颌骨属于雄性野猪,且其第三臼齿后增生有畸形齿,相当罕见,推测这件下颌骨所属的雄性野猪很可能是死者生前猎获品,因其特异,所以葬入。因此,与陶寺常见的家猪下颌骨随葬显然不同。此外,清凉寺7座墓单纯随葬猪犬齿210件,目的可能是为了辟邪,这种猪牙随葬现象绝不见于陶寺墓地。晋南周边地区的晋陕高原石峁文化寨山遗址庙墕地点墓地中有些墓葬壁龛内放置猪下颌骨,多者10件,少者1件,这些现象与陶寺遗址十分接近,只是壁龛多在左侧而非头部。需要注意的是,寨山遗址墓葬有关年代的材料并未公布,但庙墕地点居址材料有所发表,发掘者认为属于石峁文化中期阶段,绝对年代大约在公元前2100年—前1900年。简报中言及墓葬是打破居址的,因此墓葬年代还应晚于居址。陶寺文化早期要远远早于该年代,所以陶寺随葬猪下颌骨来源于石峁文化寨山遗址或受到其影响的可能性很小,而更应是反之。这样一来,陶寺文化随葬猪下颌骨的现象在晋南仅见陶寺遗址,周边区域零星随葬很可能是受陶寺的影响或传播的结果。加之,晋南地区仰韶时代至龙山早期向无猪牲随葬的习俗,而海岱地区在大汶口文化中晚期十分盛行猪下颌骨随葬,且二者有惊人相似之处,学者们认为陶寺墓地葬猪习俗源于海岱地区。一般认为大汶口文化在距今4500年左右结束,而陶寺墓地随葬猪下颌骨的M2168、M2172、M2180等墓葬的测年数据推断为公元前2400年—前2300年,这些墓葬也并非分期中最早的,陶寺墓地最早的年代在距今4400年以上,甚至不排除接近于距今4500年的可能性。因此,陶寺文化与大汶口文化随葬猪下颌骨习俗在年代上存在一废一兴的现象。更为重要的是,不仅仅是随葬猪下颌骨这种习俗,陶寺文化中还存在着大量海岱地区大汶口—龙山文化系统的因素,基本是学术界的共识,包括随葬猪下颌骨的M2063与M2103出土彩绘陶盆上的圆点纹、菱形纹,M2035出土陶豆、尊与M2180出土陶豆、壶、尊上的条带纹,M2168出土折腹盆下腹上四叶纹或花瓣纹等等,在大汶口文化晚期彩绘陶纹饰中十分常见。

总之,陶寺墓葬随葬猪下颌骨者,情况并不简单,不仅仅是墓主生前所有,还有与墓主有一定关系的不同群体送葬人的助葬品。还有墓主使用猪下颌骨体现的等级规格在陶寺文化早、晚期历时上的变化。尤其陶寺文化早期,这类墓葬呈现出少数的某些家族所特有的情景,而且这类墓葬更具来自海岱地区大汶口文化的“东方因素”,甚至不排除这些家族源自海岱地区的可能性。

关于史前墓葬中葬猪的原因或者功用含义,罗运兵有过系统的论述,认为可概括为“护身符”“战利品”“猪灵崇拜或图腾”“肉食”四种说法,并辨析了随葬猪头、下颌骨的“避邪说”“财富说”“辟邪—财富说”,提出了随葬猪骨同样体现的是“事死如事生”思想,最基本的原因是为死者提供肉食。近几年,孙丹着重考察了史前时期黄、淮河流域随葬的猪下颌骨,赞同“肉食(祭品)”说,认为猪下颌骨是在葬仪中献祭给墓主享用的。她在分析史前长江流域随葬猪下颌骨习俗时,认为其更多的是彰显财富与社会地位,且存在从距今7000年到3800年逐渐变强后再渐弱的变化与趋势。也有学者专门探讨了汉水中下游新石器时代猪骨随葬,认同这一地区葬猪为“肉食说”。中国史前葬猪历时长、空间广且多样复杂,在研究中应该注意以下三点,第一,区分不同的猪骸遗存随葬的不同情景,整猪、猪头、猪牙、猪下颌骨很可能存在不同的含义和目的,不能以一概全;第二,因地域差别、习俗传统、文化差异,史前不同区域用猪下颌骨随葬的原因很可能是不同的,海岱地区、汉水中游地区、甘青地区与晋南地区应该存在一定的差别;第三,同一区域在史前不同阶段随葬猪下颌骨的原因或功用是存在各种历时变化的。从最早仅仅是肉食,随着饲养数量增加逐渐成为财富,进而炫耀财富,一定程度上成为社会地位和等级的标识物之一,甚至发展成为以“宴飨”为部分内涵的葬仪或礼仪。有鉴于此,晋南地区龙山时代的陶寺遗址墓葬随葬猪下颌骨有着独特而又复杂的原因。

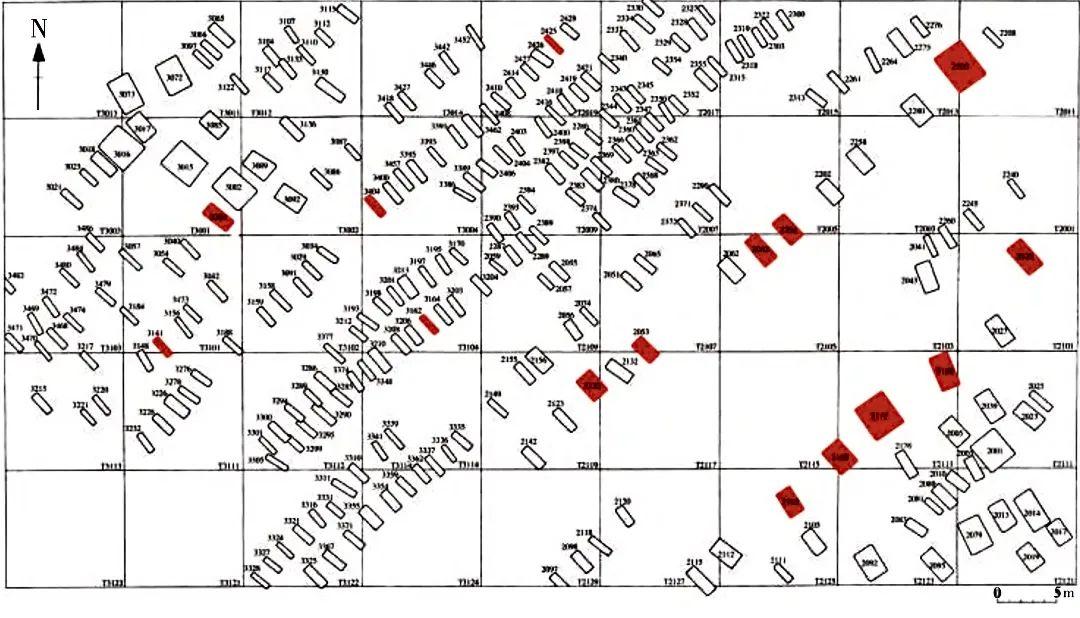

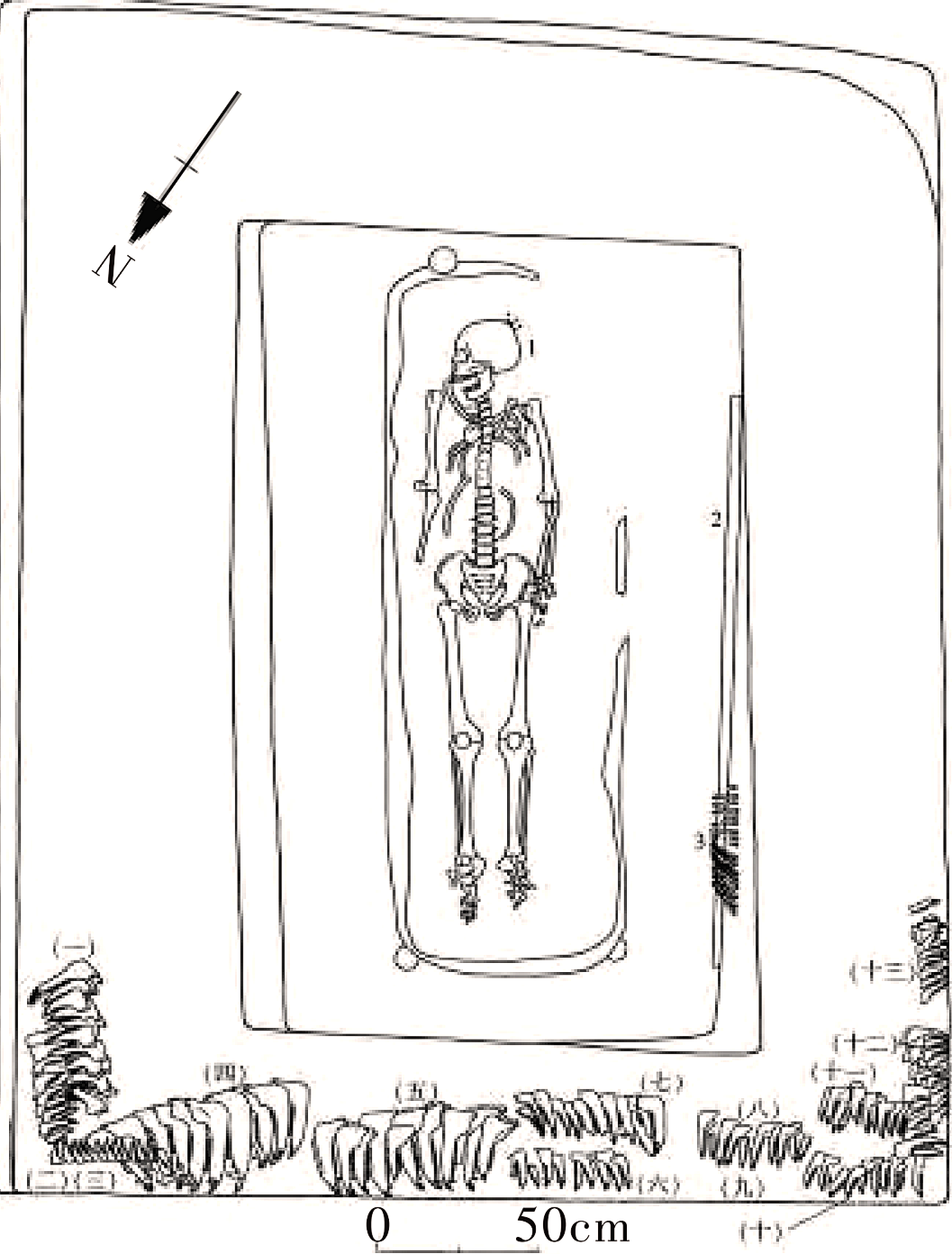

就随葬猪骸而言,陶寺随葬猪下颌骨的墓葬可以分为两类,一类是仅随葬猪下颌骨,另一类是除了随葬猪下颌骨以外,还见有猪头、猪排、猪蹄、猪腿等猪的其他部位骨骸。M2172除了随葬残存的58副猪下颌骨外,还随葬有部位齐全的猪头、猪肋、猪腿、蹄骨等(图二),但并非像大墓中的整猪随葬。值得注意的有两点,一是墓圹中猪下颌骨与其他猪骨有意分开放置,下颌骨摆放在二层台上,而其他猪骨摆放在二层台下的墓主人身旁一侧,二者有意区分开来;第二,其他猪骨多置于木俎之上,且和厨具如厨刀等放在一起,这与大型墓中情形相同,显然属于肉食之用。M2168仅有的1副猪下颌骨与木器上的猪骨、木俎及厨刀旁的猪腿骨以及猪头,展现的应该都是用于死后的肉食。M2103的仅有的1副下颌骨与猪肋骨表达含义也应与之相同。因此,随葬猪下颌骨有表达肉食之用的,也有数量众多集中有意摆放他处,表达其他含义或功能的。

图二 M2172平面图 21.猪头骨 22.猪肋骨 23.猪腿骨 24.厨刀 25.木俎

图二 M2172平面图 21.猪头骨 22.猪肋骨 23.猪腿骨 24.厨刀 25.木俎

就随葬猪下颌骨数量而言,明显多少不一,可以分为三种情况。第一种仅随葬1副。陶寺文化早期墓葬中随葬1副者,多同时见有其他猪骸遗存,如前文言及的M2168、M2103等。陶寺文化中期墓葬M22随葬1副猪下颌骨,置于墓室东壁中央,与两侧分别挂置的3件玉石兵器形成明显的组合,显示的是武力,为文献中的“豶豕之牙”,表达了盛而不扩与不战而胜的和合思想。陶寺文化晚期随葬猪下颌骨的墓葬比较统一,常见1副置于头龛中。令人惊奇的是,这些下颌骨无一例外均可见发育的獠牙,都是经过专门挑选的雄性个体,这些猪下颌骨随葬主要是为了镇墓辟邪,在某种程度上起到死者护身符的作用。

第二种是数量在100件以上的。主要有两座墓葬,即M2172和M2200,它们有着以下特点。一是随葬数量极多,如此之多的下颌骨显然不可能是为这次埋葬临时杀掉100头以上的猪,再单单去掉下颌骨放入,应是已经剥去皮肉或是风干的下颌骨,属于事前就有所收藏的下颌骨。二是猪下颌骨在墓室中有特定的空间,即二层台上,并非散落于墓室中不同空间,可以推定在葬仪中是一种有秩序的摆放行为。三是随葬的猪下颌骨有明显分组,M2200分为13组,M2172残留5组,甚至M2172的5组中的4组数量都是固定的13副,另一组残存了6副,不排除原也是13副的可能。M2200右侧第1组为9副,左侧第13组为13副(图三),其余各组均10副。虽然各组数量有差别,但尽可能每组同数,似有规制。四是M2172组与组之间有明显的间隔,或是有意交错叠置,也就是说不同组在葬仪中放置是有先后顺序的。五是每一组下颌骨都码放整齐,方向一致,葬仪中的庄重、严肃、规矩可见一斑。可见,这两座墓葬在埋葬中存在明显的规制性葬仪,猪下颌骨为事前收藏之物,不同分组且先后交错码放,因此可以推断葬仪中不同家庭或大家庭人员拿上收藏的有定数的猪下颌骨,按照一定的先后顺序依次放在二层台上,表达与墓主人关系和对墓主人的哀悼。所以,猪下颌骨是葬仪中送葬人的助葬之物,这反映的正是商周时期以及后世的賵赙制度,不排除早在龙山时代已经有了“賵赙”的萌芽。

图三 M2200平面图 1.牙饰 2.涂朱木杆 3.箭杆及骨镞

图三 M2200平面图 1.牙饰 2.涂朱木杆 3.箭杆及骨镞

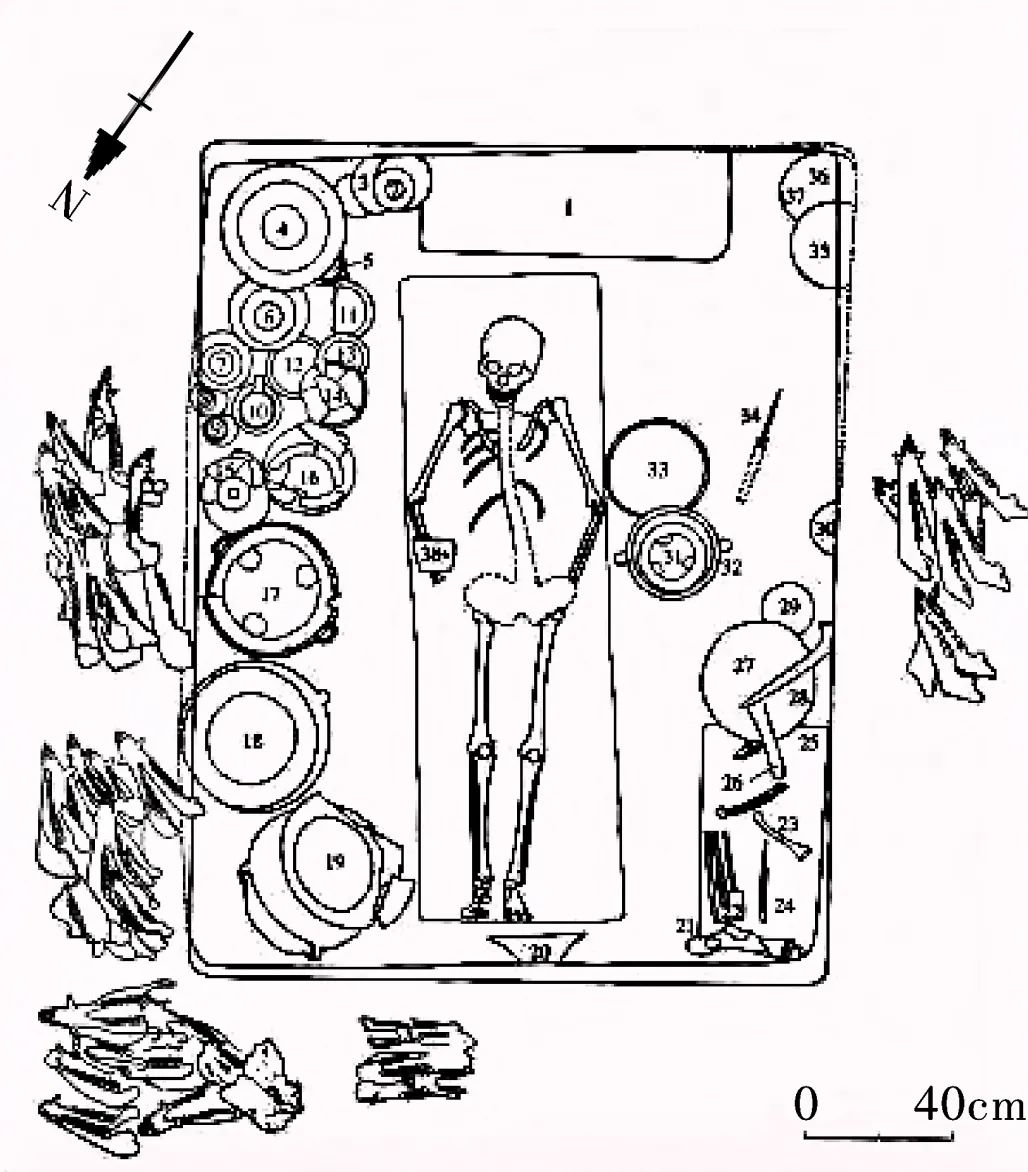

需要深思的是,这些猪下颌骨是周代意义上的“賵赙”吗?换言之,仅仅是送葬人的助葬赠送之物吗?那为什么不见猪下颌骨之外其他随葬品为賵赙,甚至M2200如此规格的墓葬,没有常见的陶器、玉石器等,却有大量的猪下颌骨。猪下颌骨在此应该还有更深的含义。前文已言,不同组的猪下颌骨可能代表了不同的家庭,而M2200与M2172都是大家族中的地位最高者,这种葬仪中把自己收藏的猪下颌骨放入其中,表示与之属于同一大家族或宗族,表明血缘关系与世系关系,尊崇祖先。这种葬仪也同时增强了族群凝聚力。“家”字本身从“宀”从“豕”,豕或猪与“家”之间的关系反映了饲养的猪意味着“家”或“家庭”的本意。民族学材料上也有所反映,四川黑水县色尔古藏寨150多户,数十户门楣上首悬挂有猪下颌骨,称之为“年轮”,世系之意。一块猪下颌骨代表一代,这些猪下颌骨必须是没有被阉割过的公猪,代表以父系为主。色尔古藏寨历史上有地位的土司、头人等门楣上首均悬挂猪下颌骨。白金特家是土司的后人,门楣上首悬挂两排38块“猪下颌骨”(图四),表明白金特是第38代传人。白英钢的祖先是色尔古藏寨的头人,他家门楣上挂有6块猪下颌骨,表明他家族可记忆的世系有6代,他是第6代。因此,猪下颌骨表达的是血亲家族、尊崇祖先、世系传承之意。

图四 四川黑水县色尔古藏寨白金特家门楣上首悬挂的猪下颌骨

图四 四川黑水县色尔古藏寨白金特家门楣上首悬挂的猪下颌骨

第三种是随葬多副或数十副,对于这一类也应该具体情况具体分析,其中数量明显较多且有分组迹象者,也不排除是“賵赙”的可能性。如M1111墓室右角残留29副猪下颌骨,似可以分组,如果墓室不是被大部分破坏掉的话,数量应该更多。M2053足端23副猪下颌骨,可以分为3组;M2063足端有限的空间中虽然集中摆放86副猪下颌骨,但明显分排摆放,叠压错落有序,且猪下颌骨方向有别,也应是分组先后依次放置行为的反映。而仅仅随葬数副者,我们不能轻易断定属于“賵赙”,很有可能表示的是死后肉享。

此外,还有一些虽然不属于墓室中的随葬品或严格意义上的随葬品,却也是墓葬埋葬过程中形成的。如M2087,墓室头龛随葬1副猪下颌骨,但填土中分三层埋葬猪下颌骨74个个体,其中下层67个,中层4个,上层3个,这些应是下葬回填过程中的一种祭祀行为,祭祀对象极有可能并非墓主人,而是其他神祗如地母。

陶寺文化早期墓葬随葬猪下颌骨在基本的肉食或财富基础上,与显示身份地位的功用结合在一起,并增加了表达血缘关系与家族世系的内涵;到了陶寺文化中期时,大墓中随葬甚至表达了盛而不扩的“和合”理念;至陶寺文化晚期,社会下层人也开始随葬,这时猪下颌骨更多的成了“辟邪护身”之用。

总之,陶寺遗址墓葬中存在着随葬猪下颌骨这种特殊的葬俗,在陶寺文化所在的晋南地区目前仅见于陶寺遗址中。随葬猪下颌骨者一般都具有较高的社会地位与等级,这在陶寺文化早期表现得最为明显。随葬猪下颌骨充满了仪式感,这类墓葬文化因素具有来自海岱地区大汶口文化的“东方因素”。用猪下颌骨随葬不仅仅是为了死后的肉食,数量众多者很可能是送葬人表达与墓主之间的血缘关系和家族世系。此外,随着历时的变化,陶寺社会晚期底层人也随葬猪下颌骨,表达的更多是辟邪护身,当然也包括猪下颌骨代表“尊崇祖先”而带来的祖先庇护。

作者:夏宏茹(襄汾县博物馆)、高江涛(中国社会科学院考古研究所)

原文刊于《中原文物》2022年05期

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0001