墓室一侧竟然设置“狗洞”,考古人员想了想,恍然大悟,太狡猾了

朴素的民间反盗墓手段

本文作者 倪方六

说到反盗墓,不少网友可能会想起秦陵、茂陵这些帝王贵族大墓上的机关,更厉害的,有的还会做成可活埋盗墓者的流沙大墓。这些墓的造价和成本极其高昂,对于民间来说,是不可能造这种墓来难不盗墓者的,也没有必要。

汉武帝茂陵

汉武帝茂陵

但是,这并不等于说民间在反盗墓方面就无所作为。事实上正相反,民间往往以朴素的智慧,保护自家坟墓不被盗掘,给先人一个安宁的地下空间。

这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号,通过一个考古发现,来说说民间实用有效的反盗墓手段。

2017年,河南鹤壁市境内的辛村遗址旁,探到了一处明朝时期家族墓葬群。

辛村遗址是民国时发现的一处先秦遗址,系西周时卫国贵族墓地。因为道路拓宽的需要,河南省文物考古研究院的考古人员,在进行文物勘探时,意外发现这处墓地。

发掘现场

发掘现场

考古人员发掘了其中的第16号(M16)、第17号(M17)第18号(M18)三座墓。

其中第16号墓很特别,墓室是用成本很高的青条石砌成。石门框上刻绘有精美的人物、花鸟图案,墓室入口两侧石壁上,刻绘的则是卧冰求鲤、哭竹生笋、拾葚异器等传统的“二十四孝”图案。

最先引起考古人员注意的,是在封土清理时发现的龟形碎石层。此层位于墓室顶部,用大小不等的石块摆成龟形,其头部、四肢和背部分明,龟层直径大约1.5米。

龟形碎石层

龟形碎石层

在封土层中,还发现了一处用砖块摆成的龟造型。

考古人员是第一次见到这种“龟墓”,龟头均朝向不远处的当地名河——淇河,这当有一定的民俗上原因,墓主应该是一位对中国传统文化痴迷的人。

堆出龟形石

堆出龟形石

在清理墓葬走封土后,墓室暴露了出来。墓前门还有很厚的砖墙封堵,拆走砖大部后,石门才显露了出来。

考古人员准备打开墓门时,门根本推不动,封堵的异常严密。可是墓门上并没有上锁——从背后顶上了?

发掘现场

发掘现场

1957年,在北京明定陵考古中,也曾发现这种现象,无法打开墓门,背后设置了反盗墓自来石。其原理是,封门时人在外,通过拐钉钥匙伸入门外,将自来石挪动到石门预留位位置,顶死石门。但是,辛村这墓并不是这样的,里面有栓石一样的东西,并不是从外面放置的。

怎么会这样?下葬后墓室内不会再有人的,蹊跷!

发掘现场

发掘现场

门不可能自己从里面栓起来,肯定有特别的设计。

考古人员在墓的一侧终于发现了玄机,墓墙底部有一个猫狗洞,足够小个子的人爬进爬出。这种猫狗洞,本在过去农家门旁设置,供家里的猫狗鸡等进入。

考古人员恍然大悟,太狡猾了!

发掘现场

发掘现场

原来,在下葬后安排一可靠的人,由狗洞钻进墓室,将石门从后面栓死,然后再钻出来,将狗洞封堵上。

发掘的三座墓都有这种狗洞设计。如此这般,盗墓者如果不是野蛮打碎石门,是根本推不开的。

墓室上的狗洞

墓室上的狗洞

因为狗洞设计在挺深的一侧底下,通过挖盗洞,即便找到了这个狗洞,由于空间操作太小,也钻进不去的。

可见造墓时,主家在反盗墓方面还是花了不少心思的。

从民俗学上来说,在墓侧留置狗洞,还有二次葬的需要。如果是多人使用一个墓室,后死者下葬时,便能方便地从狗洞进入,将封门打开葬入。

从墓中发现有多具棺材的情况,这墓的狗洞是使用过的,有实际作用。

民居家宅上留的狗洞

民居家宅上留的狗洞

此墓的设计,确实精明。在墓室上面用碎石摆成的龟层,其实也是反盗墓的需要的。

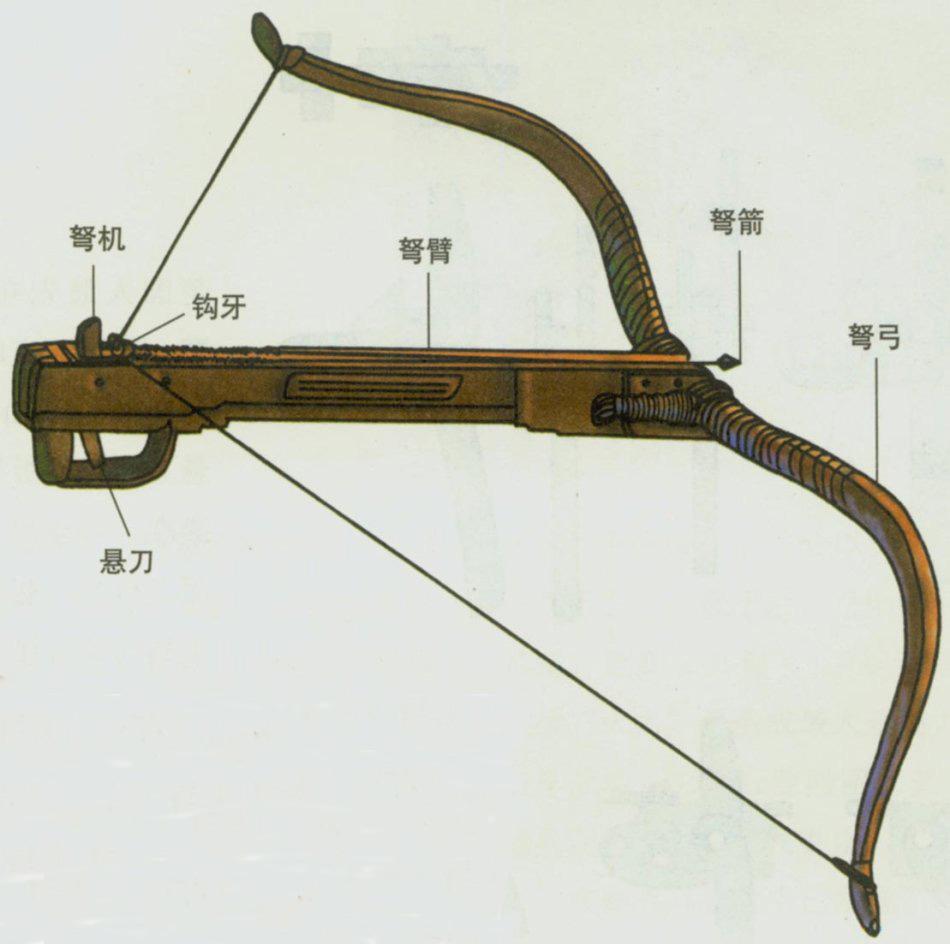

有那么多碎石,挖起来是很困难的,如果用盗墓利器洛阳铲来挖探,肯定不可以的。如此,可在一定程度上阻止盗墓行为的继续。

在封土中设置碎石层,也是中国民间造墓时常用的反盗手段。

碎石层

碎石层

没有碎石,则会用碎砖瓦、碎瓷片什么的硬物。稍为有钱的人家,还会用一层又一层的完好碗碟平铺其上,形成一种“碗墓”。这种墓不只可以防盗,还可防止雨水渗透墓室,非常实用。

辛村龟村还使用了传统的糯米汁浇缝的手段,加固墓砖墙。

石门上图案

石门上图案

筑墓时,在工地上支一锅大锅熬,用旺旺的劈柴大火熬煮出粘性,然后拌入石灰浆中,形成一种“三合浆”,粘合效果比现代水泥沙浆还好。水泥浆易容裂开、变脆,而糯米浆绝对不会。

如此砌起来的墓墙相当牢固,希望通过拆砖,扒出盗洞几乎不可能,只有暴力破坏,用铁钎打凿,才能弄出盗洞。

发掘现场

发掘现场

考古人员最后就是从一侧的狗洞,钻进了墓室的,从而打开墓的封门。进去后发现,门后面确实住了。

反盗墓考虑这么周密,这是谁的墓?

从第16号墓中出土了一方墓志,知道墓主叫李慎初,是明朝万历年间人。其父亲叫李沦,进士出身,曾在山西太原做过知县。

李沦墓也在这里,是第18号。

发掘现场航拍

发掘现场航拍

18号墓建造最为讲究,规格也最大。但很遗憾,被盗墓者光顾了。考古时看到,墓券顶上有一处大洞没有堵上,墓门竟然没有关上,往里面推开状。

推测,盗墓是熟人所为。李沦是当过“大官”的,估计墓中随葬不少了值钱的东西,让人上眼了。

考古人员试图进入墓室

考古人员试图进入墓室

第16号、17号墓完好无损,没有被盗过。

有一个现象还值得说说,三座墓内的尸体都早已腐烂成枯骨,但均发现了异常。

第18号墓主棺所在位置,并不是下葬时放置的原位,移动过,谁挪动了棺材?盗墓者?考古发现没有这种可能。

第18号墓开棺

第18号墓开棺

第17号墓墓主是李沦的兄弟李泮,墓内有三具遗骸。其中一具遗骸“睡”在另一具遗骸上面。

这种情况的出现,只有一种可能,就是棺材放在另一具棺材的上面。

考古人员钻狗洞

考古人员钻狗洞

在中国过去民间传统葬俗中,不可能这么安置棺材。那是怎么回事情?

最后从墓墙内上发现很高的水渍线,看出了真相。原来,墓室位于6米深的地下,大量的地下水渗入墓室,把墓室变成了一处深水池,密封如箱子一样的棺材被积水浮了起来。

被积水淹没过的墓室

被积水淹没过的墓室

这样,第18号棺材离开了原位,如被人挪动过一样。而第17号墓中的两具棺材,由于材质不同,一重一轻,轻的棺材就浮到上面,最后落在重的棺材上面,形成了一具遗骸睡在另一具遗骸上面的异常情况。

在考古中,类似现象也曾发现过。

清乾隆皇帝裕地宫

清乾隆皇帝裕地宫

考古人员在清理被盗过的、清东陵内乾隆皇帝裕陵地宫时,便曾发现棺材移位现场。乾隆笨重的棺材“走”下了棺床,将地宫封门死死顶住。当时考古人员很是惊奇,后来分析是地下水的作用。

但裕陵地宫内共葬有6具棺材,为什么不是其它棺材呢,有些事情确实很奇怪。

发掘现场,砖墙封门

发掘现场,砖墙封门

- 0004

- 0002

- 0001

- 0000

- 0000