孙庆伟:考古何为——论苏秉琦的考古观

苏秉琦(1909-1997)是中国考古学上的一座丰碑,他的学术贡献和学术地位早已论定,他是中国考古学“永远的导师”,是“当代考古学思想家”,是考古学的“一代宗师”。今年(2019年)是苏公诞辰111周年,我们重读《苏秉琦文集》,重温苏秉琦的人生道路和学术追求,掩卷深思,所获良多,不仅驱散了种种迷思,也辨明了学科未来方向。

▴苏秉琦先生

▴苏秉琦先生

一、“教育救国,兴史救国”:苏秉琦的赤子之心

苏秉琦一生事业的源泉,最根本在于他是一个真正的爱国者,这是我们读苏秉琦著作最直接、最强烈的感受。终其一生,考古从来都不是“避席畏闻文字狱”的避风港,也不是“著书都为稻粱谋”的工具,而是苏秉琦书生报国的一腔热情和赤子之心。苏秉琦出生在河北高阳一个家道殷实的家庭,父兄开办有家族织布厂,由于经营有方,在“七七事变”之前全部资产达20多万银元,位居高阳布业之首。作为家中聪慧善学的幼子,他的未来早已有父兄的安排,那就是“振兴家业,实业救国”。事实上,苏秉琦最初也是这样规划自己的人生的。1928年,他在保定“省立第六中学”毕业后来到北平,报名参加了北平工业学院的入学考试并被录取。正是在此期间,经与同乡和友人的接触,尤其是目睹了北平工业学院陈旧的设备之后,苏秉琦“深深感到国家的形势严峻,青年的责任重大,国不保家也难保”,于是毅然“决心改学中华民族的历史以唤醒民众——教育救国, 兴史救国”。他甚至设想“将来当个历史老师,站在讲台上向青少年讲述中华民族辉煌的古代史及屈辱的近代史”。决心已定,苏秉琦“调头报考了爱国气氛热烈、学术思想活跃的北平师范大学历史系的文预科”,并以优异成绩被录取。苏秉琦的自作主张自然遭到家人,特别是长兄、二兄的强烈反对,端赖老母的宠爱和思想开通的三兄的化解,才得以如愿在北师大学历史。

▴1935-1936于陕西宝鸡斗鸡台发掘工地 中为苏秉琦

▴1935-1936于陕西宝鸡斗鸡台发掘工地 中为苏秉琦

师大六年,对于苏秉琦的一生具有关键性意义。在诸多师友的教育和感染下,他的爱国热情得到进一步激发,他后来多次感慨“这六年太重要了”,认为这是他一生思想理念的定型期。数十年之后,多位当年的师大老同学依然能记起苏秉琦求学期间的慷慨激昂和拳拳爱国之心。1934年8月,苏秉琦大学毕业。他原计划是在北平或回老家做历史老师,“让国人深知民族历史而懂得要挽救自己”。但时任师大校长李蒸知人善任,推荐他到北平研究院史学研究所,在徐旭生任主任的考古组任职,当年秋天就在徐旭生的带领下前往关中开展古迹调查并参加发掘宝鸡斗鸡台遗址,由此开启了他一生的考古之旅。终苏秉琦一生,他都感念斗鸡台,感念徐旭生,庆幸自己在学术生涯的初始阶段就遇到了“好的课题,好的导师,好的切入点”。多少年之后,他对徐旭生的评价依然是,“首先是品德高尚,其次才是学问渊博”,可见徐旭生在他心目中的崇高地位。徐旭生年轻时即有报国之志,常常在日记中自省自察以励志。从法国留学归来后,是当时北平学术界著名的爱国进步学者,不仅积极参加和支持进步学生运动,更以组建西北科学考察团等学术活动来实现国家学术的独立。上个世纪30年代初,徐旭生费尽千辛万苦进入陕西开展考古工作,这并不仅仅是一项学术活动,也同样是他书生报国的一腔热血。他在目睹关中的破败和遭遇同仁的误解之后,依然慷慨陈词,指出:“此地过去极伟大,前途弘远,徒因现在的小不景气,从视为畏途!今日的士大夫,洵属亡国的士大夫!尚将何言!尚将何言!”徐旭生的这种爱国气概也感染了当时很多有识之士,时任陕西考古会委员长张扶万在评价斗鸡台发掘即感言:

诸君舍弃高官厚禄与妻子儿女,经天南地北集秦中故地,肩披风霜、手执锹铲,莘莘然若农夫耕耘,痴迷于前朝古代文物史迹之追寻,其意盛矣!其功大矣!千百代后,必为有识之士所瞩目敬仰,谓予不信,则赖后世子孙起而作证。

事业惟坚,直到晚年,苏秉琦依然难以忘怀“当年参加考古工作时是冷冷清清,心情沉重”的感受。在动身前往斗鸡台的途中,苏秉琦“迎着峭厉的西风,引起一种悲壮的情绪”。在目睹了“光景动人的陈宝(祠),也式微的不堪了”,更是感觉“真有说不出来的凄清滋味”!但徐旭生为工作站所写的一副新联,驱散了苏秉琦心中的悲壮和凄凉,再度激发了他心中的“兴史救国”的力量。联曰:

流星闪光,兆秦族兴王之运,实即启全中国大一统之机,庙建陈仓,像设北坂,水涯于今存古祠;雊雉来格,乃宗教祀物之胤,亦可为数千年群神祇之姊,栋宇无恙,雕绘如昨,村老岁时奉蒸尝。

▴北海公园“驼群履冰图”《徐旭生陕西考古日记》(陕西师范大学出版社,2017年)

▴北海公园“驼群履冰图”《徐旭生陕西考古日记》(陕西师范大学出版社,2017年)

20世纪30年代,徐旭生、苏秉琦这样有良知的知识分子所念兹在兹的国家大事就是救亡图存,最大的担忧就是“惟恐做亡国奴”,所以苏秉琦每每在心中叨念:

吾爱吾国,甚至把身心奉献,让国土和民主不至沉亡,反得永生。

也正是在这一时期,苏秉琦读到了郭沫若的《中国古代社会研究》,并引起了强烈的共鸣。郭沫若在书中写到:“对于未来社会的待望逼迫着我们不能不生出清算过往社会的要求。目前虽然是‘风雨如晦’之时,然而也是‘鸡鸣不已’的时候。”苏秉琦认为郭沫若“这句话很是激动人心”,让他对考古学的地位和任务有了更加清晰和坚定的认识。正是抱着“风雨如晦,鸡鸣不已”的信念,苏秉琦于1938年忍痛离开老母和妻儿,从北平转移到昆明与先期到达的徐旭生会合。在昆明黑龙潭,徐旭生、苏秉琦师徒“在一个房间里长达七年,没有做业务之外的任何杂事”,“两个人以各种方式和角度谈话聊天,交流读书心得和思想”。苏秉琦回忆当年的情形是:

抗日战争爆发后,北平研究院南迁,1939年初我到昆明郊区黑龙潭,一个人孤零零地寻找解释“天书”的密码。那时瑞典学者蒙特留斯讲述器物类型学的《先史考古方法论》已介绍到中国,但那上面只有北欧、意大利的青铜扣针、短剑和容器,而没有中国的陶鬲、陶罐。我花费了多少个日日夜夜,如痴似呆地摩挲每一件陶器。

艰苦的付出换来了满满的收获。在黑龙潭,为了巩固国人对于古史的信心,同时寻找正确的古史研究方法,徐旭生“立意拿我国古史上的传说材料予以通盘的整理”,最终完成了巨著《中国古史的传说时代》。而苏秉琦解码“天书”的结果是先后完成了《陕西省宝鸡县斗鸡台发掘所得瓦鬲的研究》以及《斗鸡台沟东区墓葬》,特别是对于瓦鬲的深入研究,苏秉琦自忖是“识破这种中国文化特殊载体的基本运动规律了”。对于徐苏二人上述著作的学术贡献,笔者曾评价为:“前者是典型的使用新方法整理老材料,而后者则属于使用新工具整理的新材料,徐、苏师徒二人实际上代表了这一时期古史重建两条最主要的路径。”

徐、苏的选择,其实正是五四以来中国精英知识分子的普遍选择。近代中国正处在五千年剧变的十字路口,知识阶层直面“满汉中西古今”之冲突,对于时人而言,向内找内因和向外求新援都是很自然而然的举动,前者触发了“整理国故”,而后者则带来了“民主科学”。身处那个剧变的大时代,除了“教育救国,兴史救国”,徐旭生、苏秉琦其实并没有更多的选择。诚如有学者所指出,今人常视政治和文化为两物,而在时人看来,政治就包含在文化之中。所以苏秉琦晚年还反复强调,“五四运动前后,当国家、民族面临危机生死存亡的时刻,在社会上引起了一个热烈的思潮,就是讨论中西文化问题。那时候中西文化问题之所以成为一个热门话题,原因很简单,就是几千年的文明古国落后了,落后的原因是什么?不能不从历史上来回答这个问题”。

▴抗日战争期间于昆明北平研究院办公处

▴抗日战争期间于昆明北平研究院办公处

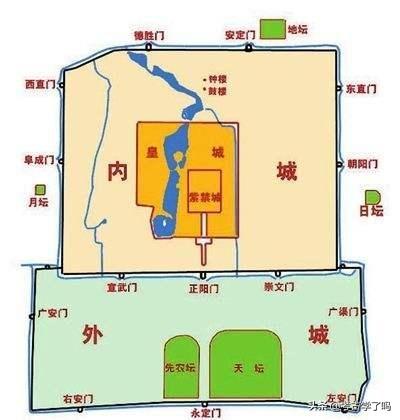

1949年1月22日,解放军从西直门、东直门和安定门进入北京城。2月3日,解放军再次由永定门进入城区。亲眼目睹古城的新生,苏秉琦由衷感叹,“解放军从安定门、永定门进入,意味深长啊——国家从此永远安定了”。1949年,正好是苏秉琦的四十不惑之年。

二、三十年摸索:从“为考古而考古”到“为历史而考古”的方法顿悟

据苏秉琦长子苏恺之回忆,1950年2月17日,苏秉琦下班后“兴冲冲地回到家里”,一边动笔写信,一边让苏恺之去购买2月16日天津《进步日报》(原《大公报》),并且特别叮嘱“争取买上十份”。苏恺之辗转多家邮局,才买到六份。苏秉琦“把写好的许多短信和报纸分成六份”交由夫人,嘱咐她“明天一早,务必到新街口邮局寄出”。苏秉琦如此郑重其事,皆因为这张报纸上刊登了他的一篇短文——《如何使考古工作成为人民的事业》。把考古工作定义为“人民的事业”,绝不是简单地呼吁考古学公众化,而是面对新社会、新时代,苏秉琦将一腔报国之心与扎实的学术底蕴相融合之后,爆发出的对考古学性质与意义的初次宣言,其中饱含着他对国家民族的希冀,对学科未来的憧憬。在文中,苏秉琦写到:

假使我们不肯甘心永远处于落后的境地,假如我们还想使我们由西方新学来的一套东西能在我们自己的国土上生根繁殖,假如我们还想成为一个具有高度文化的民族国家,像我们的先民一样,继续对于人类的文明生活有所贡献,我们就需要好好地保爱我们先民留给我们的这份珍贵遗产,从这里边去吸取经验,看他们是如何地发明和改进了农业和陶业,征服了森林,驯养了家畜,发明了文字、指南针、印刷术、火药,以及笔墨纸砚,看他们又是如何地由活剥生吃到煎炒烹调,由山洞土窑到楼台亭榭,从树叶兽皮到锦绣衣冠,由轮子的发明到机械的使用,然后我们再看这一切物质生活方面的发明和改进对于当时经济和社会、政治和意识形态种种方面所发生的影响,这就是研究中国物质文化史的任务。这个任务,正如加里宁在苏联科学院二百周年纪念会致词中所说过的一句名言:“由群众中吸取他们的创造精神,再把人类征服自然的胜利结果还给他们。”这是一个非常伟大的工作和任务。对于这个工作和任务的完成,考古学者的参加是不可少的。

这段话清楚地表达了这样的思考逻辑:中国要摆脱落后局面,傲立于世界民族之林,就必须从先民留给我们的文化遗产中吸取经验,然后把这些经验再作用于现实中的“经济和社会、政治和意识形态种种方面”,在此过程中,“考古学者的参加是不可少的”,学科的使命与意义由此而得以显现。

▴1961年秋于中国科学院考古研究所洛阳工作站与夏鼐先生看望工作人员和北京大学考古专业57级毕业实习同学

▴1961年秋于中国科学院考古研究所洛阳工作站与夏鼐先生看望工作人员和北京大学考古专业57级毕业实习同学

很显然,这不是苏秉琦一时心血来潮突发奇想,更不会是他出于私心而主动去迎合新社会。正如,上文所提到,早在1930年代,他就对郭沫若所说的“对于未来社会的待望逼迫着我们不能不生出清算过往社会的要求”充满了赞赏。其实,对苏秉琦这一代知识分子而言,“认识历史,理解今天,展望未来”几乎是下意识的必然选择。基于上述认识,苏秉琦此时给出了对考古学的明确定位:

现代考古学已经是,或至少应该是,由经过专业训练的、掌握了这一套方法和专门技术的人们,专门从事于“生产”文化资料(史料)的独立学术了。

带着这样的心情,苏秉琦开始了在中国科学院考古研究所的工作生涯。1951年春,他首先来到熟悉的陕西关中地区开展考古调查,在目睹了新社会的欣欣向荣之后,也对考古工作的未来表示出了某种担忧:

面对着这样壮阔的全国规模的伟大建设场面,我们每个人都只会感觉幸福。问题是:我们如何来迎接这新局面,并如何使我们的工作和这实际情况密切地互相配合起来,才能使我们这项伟大的民族文化遗产不至于在无意中被毁灭呢?关于此问题,现在似乎已经是应该被提出来,加以考虑和解决的时候了。

在苏秉琦看来,当时考古工作主要面临两个实际问题,一方面,“今天的历史科学工作者,为了人民的需要,迫切地希望考古工作者能够提供大量的真实史料,来丰富我们的历史知识,发展我们的历史科学”,所以“希望考古工作者进行大规模的有计划的工作”。但在当时,考古工作不但规模小,而且已经表现出“消化不良症”,资料积压很严重。相比之下,更令他担忧的则是,考古工作是否已经从“为考古而考古”转变为“为历史而考古。”对于以上两个问题,苏秉琦都开出了自己的“药方”。针对前者,他呼吁加快建立考古工作站,改变工作方式,培养专业干部,鼓励广大群众积极参与等。而对于后者,他认为这首先是一个观点问题,而观点的转变则有赖于加强学习,“尤其是学习先进史学家的榜样”。在这里,他再次强调了郭沫若的《中国古代社会研究》,提到了郭沫若历史研究的两个“凭藉”:一是考古学的“无数真实的史料”;二是恩格斯的著作。不难看出,苏秉琦对郭沫若的《中国古代社会研究》是发自内心地认同,主张“郭院长的方向和道路正是我们考古工作者应走的方向和道路”,这实际上就是强调考古学研究不仅要占有史料,更要有正确的史观引导,由此才能完成从“为考古而考古”到“为历史而考古”的转变。对于苏秉琦来说,“加强学习”绝不是一句空洞的政治口号,而是身体力行的工作实践。在这一时期,苏秉琦陆续购买了不少马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作中有关私有制、生产关系、国家起源、民族问题和婚姻家庭等方面内容的翻译单行本。1953 年,《毛泽东选集》(第三卷)出版,发行的第一天,苏秉琦在王府井大街的新华书店排队很久才买到。这些举措都真实地反映了当日的苏秉琦无比渴望从马克思主义中汲取新的研究方法,而注重史料与史观的结合,强调考古学的史学属性,正是苏秉琦学术成就的鲜明特征,因此,这一时期也堪称是苏秉琦学术思想的形成期。

▴苏秉琦手稿:开瑞庄(客省庄)北的周代墓葬《另一个三叠层——1951年西安考古调查报告》图版

▴苏秉琦手稿:开瑞庄(客省庄)北的周代墓葬《另一个三叠层——1951年西安考古调查报告》图版

在上个世纪五六十年代,苏秉琦的代表性研究成果主要有三项:西安附近古文化遗址的调查、洛阳中州路发掘报告的结语以及论文《关于仰韶文化的若干问题》。在这些研究中,都能够看出苏秉琦在“为考古而考古”到“为历史而考古”转变上所做的努力。1951年春夏,苏秉琦带队在西安附近开展古遗存调查,在开瑞庄(客省庄)发现了仰韶、龙山与周三种文化遗存的“三叠层”。更为难得的是,苏秉琦对这组“三叠层”内涵有着独到的理解,他后来曾经多次提到:

记得50年代前期,我们在西安附近调查时,把所见遗存分别称为文化一、文化二和文化三。当时有人不理解,说这些不就是梁思永的后岗三叠层吗?不就是仰韶、龙山与小屯吗?为此我同梁先生进行过切磋,我说,这文化一,是关中,与后岗下层不是一回事;这文化二,也与后岗中层不是一回事;这文化三与小屯就更不是一回事,不是殷的而是先周的。梁先生同意这一观点。再往前追溯,大约从30、40年代整理斗鸡台资料时,就已产生了不同地区有自己的文化发展脉络,商周不同源的想法。

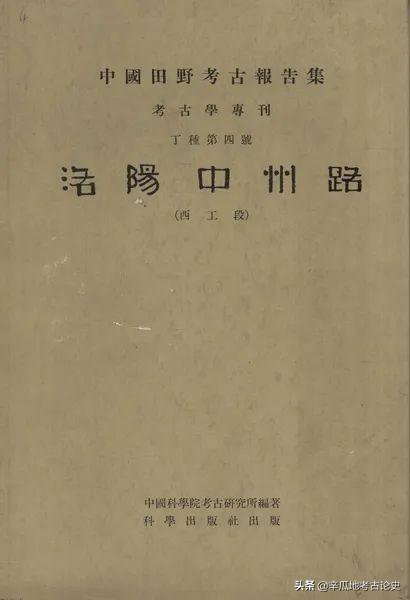

在苏秉琦的眼中,上述三种文化遗存,不仅时代早晚不同,而且更可能各有渊源——仰韶不一定直接发展为龙山,龙山也不一定是小屯殷商文化的前身;河南的仰韶与关中的仰韶“不是一回事”,河南的龙山与关中的龙山也“不是一回事”,小屯的殷商遗存与关中的先周遗存“就更不是一回事”。现在我们都知道,苏秉琦的上述认识其实就是三十年后“区系类型”理论的最早萌芽,但在当时,苏秉琦关心的是如何从考古材料出发认识当地的古代文化,也就是在此过程中,考古材料升华为史料,考古研究也就自然上升为历史研究。苏秉琦的上述企图在《洛阳中州路(西工段)》的结语中得到更加充分的体现。这篇结语的首要贡献,当然是体现在如何开展陶器的类型学研究上,但同样不可忽视的是苏秉琦根据墓葬和陶器资料进行的历史研究,这主要表现在三个方面:一是通过类型学研究获得年代分期结果之后,“《结语》还比较了各期之间变化程度的巨细,发现三、四期之间(即春战之际)是发生重大变革的阶段,这就把年代学的研究,上升到分析社会变化阶段性的高度”;二是在鼎的类型学研究基础上,“揭示出东周时期鼎类礼器使用情况的变化,及其所反映的社会等级状况的某些变化”;三是在墓葬分型的基础上,“注意到各型墓葬在不同期别发生的不同现象和某些现象的转移情况”,从而探索当时的社会等级,“达到探索社会关系及其变化的深度”。就在苏秉琦的学术研究渐入佳境的时候,危机和挑战也随之而来。1956年春,北大考古专业应届毕业班的学生针对考古学研究中“见物不见人”的现象进行了大批判,矛头直指专业主任苏秉琦;次年春天,“大鸣大放”和整风运动又接踵而至。学生对专业教学的不满,令苏秉琦陷入了长时期的深入思考。虽然当时形势严峻,但苏秉琦始终保持着自己的赤子之心。他坚信自己的研究是有意义的,因为“国内外的多少事例都证明了,一个民族忘记了自己的历史和文化就会自行消亡”,所以他“就是想让全民族不忘历史,也就不会灭亡,想教育救国”。他告诫自己的子女,“中国长期不分裂并有凝聚力——举世罕见,最主要的是靠它精美厚重的文化,而文化里面最核心的思想、语言和文字,它们是民族的灵魂。其后是历史与道德观念,人与自然的协调观念和优良的传统等。现在太需要向社会、向人民大众宣传这些了”。

▴《洛阳中州路 : 西工段》1959年

▴《洛阳中州路 : 西工段》1959年

虽然学生批判他的研究“见物不见人”,但苏秉琦自己并不这样想,因为他历来主张“考古学本身就是隶属于历史学的范畴,就是要弄清历史,历史就是讲人类的活动”,所以他认为自己的研究和学生们的主张“没有根本性不相容的矛盾”。那么症结究竟何在?为此苏秉琦“经过反复思考发现,马克思主义哲学并不能直接回答研究中国考古学的方法论问题,历史唯物论和历史科学的各专门学科理论也不属于同一层次,具体问题还得具体分析”。正是在这种情况下,苏秉琦在1965年发表了《关于仰韶文化的若干问题》一文,这不仅是苏秉琦个人的一篇代表作,也是20世纪中国考古学的一篇划时代巨作。苏秉琦对于仰韶文化的突破性认识,固然得益于他1959年对陕西华县泉护村出土材料的系统整理,也得益于他对类型学方法炉火纯青的运用,但最为关键的是他对该项研究意义的清楚定位——即通过对仰韶文化的研究,要“使探索中华文化和中华文明起源向前迈进了一步”。苏秉琦指出,“仰韶文化从它的发现开始就是同探索中华文化和中华文明的起源联系在一起的” ,“1921瑞典地质学家安特生发现仰韶村遗址之后……从他第一次发表关于仰韶村遗址考古论文到他写出以仰韶文化为中心内容的论著,他的全部学术活动归结到一点,就是试图以仰韶文化为中心,探索中华文化起源问题”,因此安特生的贡献“不可等闲视之”。苏秉琦自我评价该文取得了两个突破:一是对仰韶文化的认识提高到分子水平上,一是对仰韶文化类型的重新界定。所谓对仰韶文化分子水平的认识,其实就是指对两种小口尖底瓶(壶罐口尖底瓶和双唇口尖底瓶)、两种花卉(一种是蔷薇科的玫瑰或月季,另一是某种菊科的合瓣花冠)图案彩陶盆以及两种动物图案(鱼和鸟)彩陶盆共三类六种核心器物演变规律的把握。对仰韶文化类型的重新认识,则是在论证半坡类型和庙底沟类型“是同源且平行发展”基础之上,进而把仰韶文化大致区分为三个区系(支):以宝鸡-华县-陕县为中心的中支,以郑州大河村洛阳王湾为代表的东支,以及以甘肃秦安大地湾为代表的西支。

▴泉护村遗址出土“蔷薇科”花卉纹彩陶盆(上)、“菊科”花卉纹彩陶(下)

▴泉护村遗址出土“蔷薇科”花卉纹彩陶盆(上)、“菊科”花卉纹彩陶(下)

相比上述对仰韶文化的具体认识,苏秉琦更加看重的是此文在方法论上的贡献。他说:

从60年代前期把仰韶文化认识提高到分子水平及对类型的重新界定,使我们顿悟:不论是“修国史”还是要“写续篇”、“建体系”,都必须走这条路,必须首先从对文化遗存做分子分析和对考古学文化做比较研究入手,确定哪些遗存属于同一文化社会实体,各个文化群体各自经历了一种怎样的发展过程,它的原始公社氏族制度受何种动力的驱使发展到繁荣而又走向衰落,如何从氏族变为国家的,也就是在一个具体的考古学文化系统中文明因素如何出现,国家又是如何一步一步形成的。只有这样,所写的历史才能符合史实,才能有血有肉,才能体现它的独具特征和它独具的发展途径,我们不能笼而统之,大而化之,把一般社会发展规律当成教条,添加些考古材料交差了事。我们对仰韶文化的重新分析研究,所得到的也只是秦川八百里地域上由原始氏族公社到国家这一大转折前后的历史,它不能代替中国大地上各地的文明起源史,但它却是中国国家起源和中华民族起源史这座大厦中的一根擎梁柱。由此启发我们,在960万平方千米的中华大地上,不知有多少这样的文化区系确确实实地存在过。

上述认识,既是苏秉琦个人的“顿悟”,也是中国考古学的“顿悟”。从1934年在斗鸡台初涉考古,到1965年的这番“顿悟”,苏秉琦三十年所悟出的正是考古学的著史之道——只有通过对不同区域古文化的分子水平研究,考古学才能写出“有血有肉”的历史,才能真正完成从“为考古而考古”到“为历史而考古”的升华。

三、六十年“圆梦”:把考古学建设成人民大众的真正科学的学科

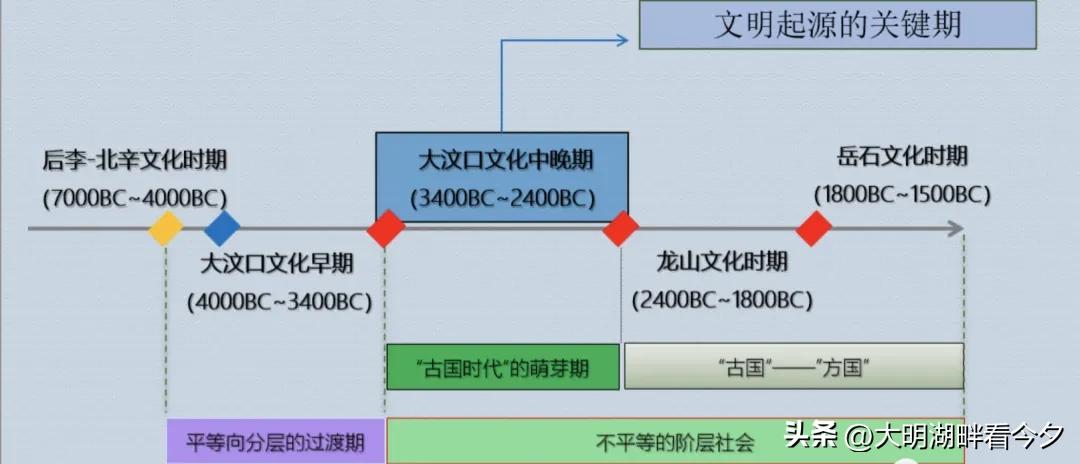

《关于仰韶文化的若干问题》完成后,“顿悟”的苏秉琦计划接下来对大汶口和龙山文化开展研究。虽然这一计划因为“文化大革命”而中断,但在苏秉琦的未刊稿中,有一篇写于1965年的《黄河流域中下游原始考古动态》的文章,其中写到:

中心问题是我国原始公社氏族制的发生、发展和消亡,特别是从母系到父系的转变,这一革命变化,其目的是宣传辩证法和唯物论。实际工作是围绕着仰韶、大汶口和龙山这三种文化进行的。正确的探索途径应从类型分析、年代分期着手。问题的探索是沿着两个方面进行的:一、它们的年代分期以及由此所反映的社会发展阶段;二、特征的性质,文化类型以及由此所反映的民族文化关系。

他对上述文化的分析结果是:

我们似乎可以说,这时期——仰韶后期, 以泰山之阳为中心的大汶口人在文化上超过了原来以华山之阴为中心的仰韶人,也超过了当时我国所有其他原始文化的人们。各地区间的相互作用,这一点在我国原始社会历史上有其深远意义的:一、它加速了我国原始公社氏族制从繁荣向解体的过渡,向父系氏族制的过渡;二、文化中心从关中东移到中原(河南);三、华族范围的不断扩大。

虽然时至今日我们依然没有读到这篇未完也未刊稿的全文,但以上的片段已足以令我们对苏秉琦当年的高远立意和远见卓识所折服。我们不禁要遐想,如果苏秉琦再有《关于大汶口文化的若干问题》和《关于龙山文化的若千问题》问世,这对于中国考古学而言,该是多么宝贵的一笔财富啊。但历史不容假设。“文化大革命”一开始,苏秉琦就被戴上了“反革命学术权威”、“学阀”、“三反分子”、“资本家”等多顶帽子,在单位的院子里戴高帽,挂牌子游街,屡遭批斗。但即使在这样艰难的日子里,苏秉琦依然对国家和民族充满了信心。1967年,长孙出生,全家一起取名雷明,因为苏秉琦相信“雷明好啊,雷雨之后就是光明啊。这个国家,这个民族,有深厚文化历史底蕴,延绵上万年从未间断,今后更是垮不了,是有光明前景的”。次年,三女慎之大学毕业分配到湖北襄樊,苏秉琦鼓励孩子们,“国家地域广阔,虽然每个地方都有自己的民俗、民情和传统,但是有一个共同的血脉和文化把它们维系成为一个整体。……厚重的历史,它能给你很多的奋发精神和永恒的思想,它就是让这么大的国家不会分裂的磁性力——凝聚力”。 而“中国现代考古的诞生来自五四运动,就是为了研究宣传中国历史,让国民了解我们是怎么走过来的,我们的特色特点是什么,从而也就容易知道今后的路子该怎样继续走了”。在最艰难的日子里,给予苏秉琦信心与希望的正是他一生研究的对象——中国文化和中国历史。

▴1975年夏为吉林大学师生讲授《关于考古文化的区系类型问题》

▴1975年夏为吉林大学师生讲授《关于考古文化的区系类型问题》

1975年,尽管风雨尚未完全过去,但苏秉琦明显显得“躁动”。这年8月,他应邀给吉林大学考古专业的师生以“学科改造与建设”为题做了一次演讲,这是他首次在公开场合就学科发展方向等重大问题系统地阐述自己的见解。对于当时的学术界现状,苏秉琦认为“表面看来似是材料、工作不够的问题,实质主要是指导思想的问题以及必然带来工作上的盲目性”。为此他提出了本学科中长期的、带有普遍性的五个课题,并强调未来第一项重点工作是对“条条和块块(核心和“五湖四海”)”的研究。主持这次讲座的张忠培后来回忆:

1975年夏天,当中国大地把“批判资产阶级法权”、“评法批儒”、“评水浒”正搞得热火朝天的时候,他应我的邀请,在中国科学院考古研究所发表了后来成文的《关于考古学文化的区系类型问题》的主要内容,也就是我们现今读到这本书中的“条块”说的基本内涵的演讲。听这个演讲时,我即认为他讲得太重要了,全是新的,抓到了解析考古学文化的要领,感到他似乎已从自己的座位上飞到天空,自由地翱翔在白云蓝天般的学术空间……当他结束这一演讲时,我本能地感到必须迅速地带头鼓起掌来,以此顶住那即将吞噬掉这间小屋的压力。历史依着自身逻辑向前发展,以后的进程说明:这是个非常重要的时刻,历史在这里出现了转折,苏秉琦先生的考古学文化区系类型论,愈益获得了广大考古界同仁的支持,在他的这一理论的指引下,中国考古学踏上了新的征途,创造了苏秉琦时代。

张忠培的解读是正确的,“条块”说无疑就是苏秉琦考古学文化区系类型理论的最早表达,中国考古学界迄今仍在这一理论的指导下开展研究。但在这里,我们仍然要问,是什么促使苏秉琦提出了区系类型理论,或者说,区系类型理论的目标又是什么?答案很清楚,苏秉琦要解决的仍然是学科发展方向问题。在演讲提纲中,苏秉琦开宗明义提出中国考古学未来发展方向应该是“建立马克思主义的、具有民族风格、民族气派的中国考古学”。苏秉琦的用意很清楚,就是要强调“考古工作也要为国家的统一和民族的团结服务,要从历史的角度、实证的角度阐释中华文化、中华民族、中国的发展脉络及演进过程。”这次讲座之后,苏秉琦的学术生涯进入到“冲刺”阶段。他频繁出差,指导各地的考古工作者运用区系类型理论开展研究。相比那些具体的学术指导来讲,苏秉琦反复强调的学科目标和学科意义更值得我们深思。比如在1979年中国考古学会的成立大会上,苏秉琦着重讲了考古学必须正确回答“中国文化起源、中华民族的形成统一多民族国家的形成和发展”诸问题,由此才可能对 “国家的统一 ,人民的团结,国内各民族的团结”贡献学科力量。

▴1979年4月于西安召开的中国考古学成立大会上发言

▴1979年4月于西安召开的中国考古学成立大会上发言

1980年在中国考古学会第二次年会上,苏秉琦针对楚文化探索,也强调“探索这样一种文化的发展历程,自然可以看到中国文化发展的一种道路。重复一句: 探索楚文化的目的,主要就是为了要看到中国古代文化发展的一种道路”。同年,在内蒙古自治区考古学会成立大会上,他指出,“在现阶段,我感觉最重要、最迫切需要回答的问题,不是我们具体工作中的一般问题”,而是“文物考古工作能不能为四化这个目标服务,做出贡献”。他的回答是肯定的,因为“考古这门学科的任务,就是要复原历史的本来面貌,利用考古新材料来复原历史的本来面貌,如果我们能够恢复它的本来 面貌,就会起到团结人民,教育人民的作用。这样有利于安定团结,调动一切积极因素,使大家同心同德奔向四化”。1981年6月,苏秉琦应邀参加北京市历史学会和中国历史博物馆举办的“纪念中国共产党成立六十周年报告会”,他为会议发言做了精心准备,系统阐述了他对中国考古学的学科属性、贡献和意义的看法。在发言中,他明确提出了考古学的“社会性”问题,强调“任何一个时代,人们总是在当时的特定历史条件下给自己提出新的任务”。具体来讲,苏秉琦认为中国考古学要着眼于三个大问题,即:中国文化起源问题、中华民族的形成问题以及统一的多民族国家的形成问题。1983年,苏秉琦在辽宁朝阳又一次强调了上述思想:

谈学科目的,不应是不可捉摸的东西。如果我们抓不住要害,那我们的工作就是盲目的。在这里我想引用毛泽东同志说过的一句话:“国家的统一,人民的团结,国内各民族的团结,是我们在各个时期取得胜利的根本保证。”这句话字不多,分量很重。维护国家的统一,人民的团结,国内各民族的团结,将永远是我们的一个重大任务,也即是本学科的最终或最高的目的。

围绕上述最高目的,考古学的学科目标是:

建立新的中国考古学学科体系,通过它来阐明中国文化的起源和发展、中华民族的形成和发展、统一的多民族国家的形成和发展,并以它为骨骼系统复原中国历史的真实轮廓。这个提法,我认为是现实的,看得见,摸得着的,也是我们这一代人应该而且可以做到的。

对此苏秉琦充满了乐观,为中国考古学进入到“新时代”、“新时期”而由衷地感到兴奋。1985年,在福州出席全国配合基本建设考古座谈会上,他系统阐述了考古学研究的四个层次,前三个依次是:考古学文化的区系类型,考古学文化的社会发展轨迹,中华文化、中华民族、中国国家发展的整个脉络。而考古学研究的最高层次是中国特色的考古学,也即“把中国史摆到世界史中去,看到中国史在世界史上的地位”。也正是在这一时期,苏秉琦明确提出学科的发展要顺应时代的需求,特别强调了考古学的当代使命就是为了“振兴中华”。在纪念仰韶村遗址发现六十五周年的大会上,他说:

“五四”运动前后一个时期社会思想活跃达到高潮。建国后,经过“十年动乱”,十一届三中全会后拨乱反正,社会思想活跃又达到高潮。两次高潮中,东西文化问题都成为热门。内容实质有所不同。前一次是在中国处于存亡关键时刻,面对的是中国向何处去。亟待解决的是向西方学什么的问题。这次是大局已定,要实现四个现代化,两个文明一起抓、振兴中华。亟待解决的是如何继承、发扬民族文化传统的问题。两者也有相通的一面。这就是,在整个社会转变时期的中国,始终存在一个对中国传统文化再认识、再评价的问题。这就是社会需要。

他后来又对这个“再认识、再评价”的必要性做了进一步的解释:

我们建设现代化,如果是建设日本式的,新加坡式的,是单纯学美国、学西欧、日本,那能就是千万仁人志士抛头颅洒热血奋斗的目标?不是。我们要建设的是同五千年文明古国相称的现代化。这就自然而然提出,我们这个具有五千年古老文明的民族的灵魂是什么?精华是什么?精神支柱是什么?我们要继承什么?发扬什么?大家都在思考这个问题。我们考古工作者要严肃对待这个问题,都要感到自己的责任。

从考古材料出发,苏秉琦归纳出中国文明火花爆发的三种形式:裂变、撞击和融合。 对于自己的这一发现, 苏秉琦认为意义重大,因为:

上述中华文明起源的几种形式,也为认识我们中华民族的精神、灵魂开拓了通路,一是有巨大的凝聚力,一是有无穷的创造力,再是有无限的生命力。一浪比一浪高,延绵不绝,这是我们民族精神的源泉。我们从考古材料得出这样的认识,我们就有信心说,我们的工作是可以为振兴中华、为社会主义四化建设服务的。

至此,苏秉琦明确指出:

从现在起到本世纪末下世纪初,我们这个学科奋斗的目标,可以概括为,第一是复原中华五千年文明古国历史的本来面貌,第二是复原中华民族历史在世界史上的地位,改变传统编写世界史的内容,为振兴中华、为世界的进步作出贡献。

从此以后,“振兴中华”成了苏秉琦每次谈话必提的词汇,并以此对学科的年轻人寄予深切希望:

从50年代中开始,直到今天,我经常考虑的一个问题是:学科发展的需要与社会的需要两者怎样才能结合得更好。50年代提出的“见物不见人”的那个“人”字实际上包括的既是古人又是今人,从学科角度考虑,古人是第一位的。从社会现实需要考虑,今人是第一位的。……近代中国考古学经历过半个世纪的迂回曲折,到此才跨出决定性的一大步,进入一个新时期。使考古工作成为人民的事业,考古学成为知我中华、振兴中华大业的一个有机组成部分,正在变为现实,不再是可望而不可即的空中楼阁了。

20世纪90年代,进入暮年的苏秉琦老骥伏枥,壮志不已,全身心投入“重建中国史前史”大业当中,而他对学科使命的理解也臻于化境——“考古原应回归它的创造者——人民,这是它的从业者的天职”。

▴《苏秉琦文集》文物出版社,2010年

▴《苏秉琦文集》文物出版社,2010年

1994年,85岁高龄的苏秉琦在回顾自己一生学术道路的时候,由衷地发出了“六十年圆一梦”的感慨——把考古学建设成了人民大众的、真正科学的学科。1997 年6月30日,苏秉琦在北京逝世,而早在1991年,他就立下了遗嘱:“渤海湾在辽东半岛与山东半岛之间,正是中国的国门,所以我的骨灰要撒在那里。”1997年9月27日,遵照他的生前遗愿,苏秉琦回归大海。2014年5月,在北京大学赛克勒考古与艺术博物馆举办了一个小型展览“考古追梦人——苏秉琦考古生涯及捐赠图书展”。笔者受邀为展览撰写了一个简短的导言,兹录如下:

苏秉琦先生六十余年的考古生涯中,他从一处遗址(斗鸡台)、一类器物(瓦鬲)和一种考古学文化(仰韶文化)出发,成功地示范了如何开展考古学研究。他进而以“区系类型”为手段,以探索中国文明起源和重建中国古史为目的,完美地诠释了中国考古学的学科定位。他更呼唤与憧憬“考古学的新世纪”,宣传中国考古学“走向世界,面对未来”,以探索人与自然的和谐为最高目标,从而完整地定义了考古学学科的终极使命。六十年考古,半世纪传薪,一生诲人不倦,桃李满天下。苏秉琦先生有科学家的严谨、哲学家的思辨和诗人般的情怀。他是中国考古学的见证人、实践者和思想家。他献身于人民的事业,他缔造了学科的辉煌。

▴“考古追梦人——苏秉琦考古生涯及捐赠图书展”2014年5月,在北京大学赛克勒考古与艺术博物馆

▴“考古追梦人——苏秉琦考古生涯及捐赠图书展”2014年5月,在北京大学赛克勒考古与艺术博物馆

苏恺之先生把这段话作为《我的父亲苏秉琦——一个考古学家和他的时代》全书的结语,充分说明了他对这段导言的认同。现在我们再次梳理苏秉琦的学术历程,愈发体会到苏公的“教育救国,兴史救国”的赤子之心是多么难能可贵,愈发领悟到苏公殚精竭虑塑造学术典范,呕心沥血引领学科发展的巨大意义,愈发能够理解苏公不厌其烦地强调学科发展与社会发展紧密联系的必然性、必要性和前瞻性。苏秉琦的一生,经历了近现代中国的沧桑巨变,经历了“五四”运动和改革开放这两次前所未有的思想巨变,苏秉琦正是将自己有限的学术生命投入到无限的社会需求中去,才取得了他人难以企及的学术高度,才丰富和升华了他作为个体生命的价值和意义,才真正塑造和确立了考古学的学科地位 和学科属性。苏秉琦的一生,成就了自我,也缔造了学科。当今的中国,再一次走到历史的十字路口,考古学科何去何从,是每一个考古工作者首先要回答的问题。“中国考古学的未来,得从苏秉琦教授讲起;今后中国考古学的进步,只能在这位巨人止步的地方,向前走去”。苏秉琦的学术思想,必将激励学科无畏前行,必将指引学科走向光明。

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000